বাংলা ভাষায় এমন কিছু ‘সুপারহিরো’ অনুবাদক পাওয়া গেছে যাদের সুপার পাওয়ার হল– এক সপ্তাহের মধ্যে যে কোনও উপন্যাসের বাংলা অনুবাদ নামিয়ে ফেলা, তা নোবেলবিজয়ী সাহিত্যই হোক বা ড্যান ব্রাউনের খাজাস্য খাজা বেস্টসেলার? না কি বিনা অনুমতিতে, স্বত্ব না কিনে, মূল ভাষার ধারে-কাছে না গিয়ে, এবং সর্বোপরি গুগল ট্রান্সলেট জাতীয় কোনও সফ্টওয়্যারের যোগসাজশে এই তথাকথিত অনুবাদকার্য সম্পন্ন হচ্ছে? যেসব পাঠক পয়সা খরচ করে এই সব অনুবাদগ্রন্থ ক্রয় করছেন, তাঁরা দুধের স্বাদ ঘোলেই মেটাচ্ছেন না তো?

অক্টোবর মাস বিশ্বসাহিত্যের পার্বণ। এই মাসের প্রথম দিকে ঘোষিত হয় সাহিত্যে নোবেল পুরস্কার, মাঝামাঝি সময়ে অনুষ্ঠিত হয় ফ্রাঙ্কফুর্টের বিখ্যাত বইমেলা, যেখানে বইয়ের স্বত্ব বা রাইটস কেনাবেচা হয়। নোবেল যার ভাগ্যে শিকে ছেঁড়ে, তাঁর স্বত্বের দাম স্বাভাবিকভাবেই আকাশছোঁয়া। এই মেলার প্রথম তিনদিন শুধুই স্বত্ব কেনাবেচা হয়, সাধারণ পাঠক-ক্রেতাদের তখন দেখা যায় না।

শেষ দু’ দিন অবশ্য সাধারণের জন্য উন্মুক্ত, তখন ক্রেতারা মেলা ঘুরে স্টল থেকে অল্প দামে বই কিনতে পারেন– বেশিরভাগ প্রকাশক বা পুস্তকবিক্রেতা আবার স্যুটকেস বোঝাই করে স্ব-স্ব দেশে বই ফেরত নিয়ে যেতে চান না: ‘এক্সেস ব্যাগেজ’ বড় বালাই!

অন্যদিকে কলকাতা বইমেলার মতো মেলার চরিত্র সম্পূর্ণ ভিন্ন, এখানে খুচরো বেচাকেনা মুখ্য। বঙ্গদেশের বহু ছোট ও মাঝারি প্রকাশক বছরের সিংহভাগ ব্যবসা এই মেলাতেই করে থাকেন। এই মেলাতে রাইটস বেচাকেনা গৌণ বা সম্পূর্ণ অনুপস্থিত। এই ছবি কমবেশি ভারতের অন্যান্য বইমেলাতেও– ইদানীং অবশ্য দিল্লি ও চেন্নাই বইমেলা ও জয়পুর সাহিত্য উৎসবে রাইটস টেবিল বা ক্যাটালগ চালু হয়েছে।

ভারতে, তথা বঙ্গদেশে অনুবাদ সাহিত্যের কথা বলতে গিয়ে এই গৌরচন্দ্রিকা করতে হল। গত এক দশক ধরে প্রকাশক হিসেবে অল্পবিস্তর যে অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করতে পেরেছি, তার অধিকাংশই অনুবাদ সাহিত্য কেন্দ্র করে। জাপানি, পর্তুগিজ, জার্মান, ফরাসি, পোলিশ, ইউক্রেনীয় প্রভৃতি ভাষা থেকে অনুবাদ প্রকাশ করতে গিয়ে আমার ধারণার সার এইটুকু– অনুবাদ করা এবং তা প্রকাশ করা এক ব্যয়সাধ্য, শ্রমসাধ্য ও সর্বোপরি, সময়সাধ্য ব্যাপার।

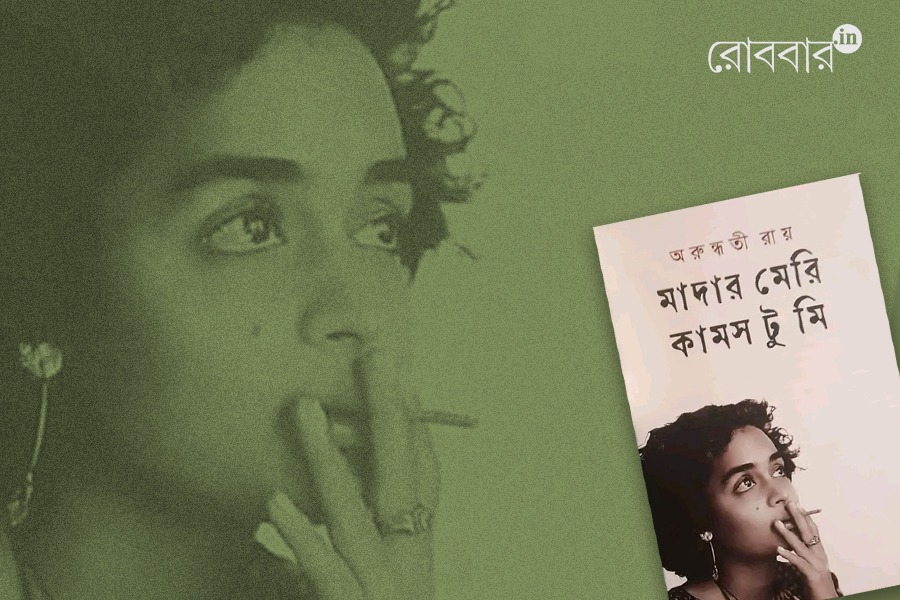

কেন, তার ব্যাখ্যায় পরে আসছি। তার আগে ‘অনুবাদ’-এর কয়েকটি সাম্প্রতিক নমুনার দিকে তাকানো যাক। গত বছর, অপার বিস্ময়ে লক্ষ করলাম কোরীয় লেখক হাং কাং-এর নোবেল প্রাপ্তির দু’ সপ্তাহের মধ্যে প্রতিবেশী দেশে তাঁর একটি বহুলপঠিত উপন্যাসের বাংলা তরজমা বেরিয়ে গেল। এ বছর, অরুন্ধতী রায়ের স্মৃতিকথা ‘মাদার মেরি কামস টু মি’ এবং ড্যান ব্রাউনের সাম্প্রতিকতম উপন্যাস ‘দ্য সিক্রেট অব সিক্রেটস’-এর ক্ষেত্রে একই রকমের অবিশ্বাস্য গতিতে বাংলা তরজমা প্রকাশ পেল।

এ থেকে আমরা কি এই সিদ্ধান্তে পৌছব যে, বাংলা ভাষায় এমন কিছু ‘সুপারহিরো’ অনুবাদক পাওয়া গেছে যাদের সুপার পাওয়ার হল– এক সপ্তাহের মধ্যে যে কোনও উপন্যাসের বাংলা অনুবাদ নামিয়ে ফেলা, তা নোবেলবিজয়ী সাহিত্যই হোক বা ড্যান ব্রাউনের খাজাস্য খাজা বেস্টসেলার? না কি বিনা অনুমতিতে, স্বত্ব না কিনে, মূল ভাষার ধারে-কাছে না গিয়ে, এবং সর্বোপরি গুগল ট্রান্সলেট জাতীয় কোনও সফ্টওয়্যারের যোগসাজশে এই তথাকথিত অনুবাদকার্য সম্পন্ন হচ্ছে? যেসব পাঠক পয়সা খরচ করে এই সব অনুবাদগ্রন্থ ক্রয় করছেন, তাঁরা দুধের স্বাদ ঘোলেই মেটাচ্ছেন না তো?

একটু বিশদে আলোচনা করা যাক। বিনা অনুমতিতে, অর্থাৎ মূল স্বত্বাধিকারীরদের অনুমতি ব্যতীত বাংলা অনুবাদ সাহিত্য প্রকাশের ট্র্যাডিশন বহুদিনের। বিশেষ করে, পত্রপত্রিকায় ও লিটল ম্যাগাজিনে যে ধ্রুপদী সাহিত্য ও প্রবন্ধাদির অনুবাদ প্রকাশ পেয়ে এসেছে তার ৯৯ শতাংশ অনুমতিবিহীন। তবে এ নিয়ে সারস্বত মহলে বিশেষ শিরঃপীড়া কোনও দিনই ছিল না– এইসব অনুবাদ করে বা ছেপে কেউ বড়লোক হয়ে যাচ্ছেন না, এই যুক্তিতে এই অভ্যাস ক্ষমাসুন্দর চোখে দেখা হত। তাছাড়া প্রাক্-ইন্টারনেট যুগে মূল স্বত্বাধিকারীরদের সঙ্গে যোগাযোগ করাও খুব সহজ ব্যাপার ছিল না।

নাটকের ক্ষেত্রেও এই রীতি অনুসৃত হত। স্যামুয়েল বেকেটের ‘ওয়েটিং ফর গোদো’ নাটকের একাধিক বঙ্গীকরণ হয়েছে বেকেট এস্টেটের অজান্তে (বেকেট নিজে তাঁর নাটকের মঞ্চায়নের ব্যাপারে অত্যন্ত খুঁতখুঁতে ছিলেন)। আর্থার মিলারের নাটক ‘দ্য ক্রুসিবল’ কলকাতায় মঞ্চস্থ হয়েছিল ‘আগশুদ্ধি’ নামে– একথা সাগ্রহে আর্থার মিলারকে জানানোর সুযোগ হয়েছিল ১৯৯৬ সালে; অবশ্য মিলার সাহেব বিস্মিত না খুশি হয়েছিলেন বুঝতে পারিনি।

অবশ্য এর অন্যথাও দেখা গিয়েছে। ১৮৮৮ সালে উইল্কি কলিন্সের ‘দ্য উওম্যান ইন ওয়াইট’ উপন্যাসের বাংলা ভাষান্তর করেছিলেন দামোদর মুখোপাধ্যায়, ‘শুক্লবসনা সুন্দরী’ নাম দিয়ে। ভূমিকায় অনুবাদক লেখেন: ‘উদারচিত্ত উইল্কি কলিন্স মহাশয়কে প্রকাশ্য রূপে ধন্যবাদ প্রদান করতে আমি বাধ্য… তাহাঁর গ্রন্থানুবাদ করিবার অনুমতি প্রার্থনা করিলে, তিনি আমাকে যে উত্তর প্রেরণ করিয়াছিলেন, নিম্নে তাহা প্রকাশিত হইল।’

কী লিখেছিলেন কলিন্স: ‘With perfect sincerity, I can say that I regard your proposal to translate my works into the Bengali language as conferring upon me one of the greatest distinctions of my literary life. The course of your labours will be followed by me with true interest– and any assistance which it may be within my power to render to you is offered with all my heart’

এর ৫০ বছর পর কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ভার্জিনিয়া উলফের চারটি প্রবন্ধ পাঠক্রমে অন্তর্ভুক্ত করার জন্য প্রকাশক হোগার্থ প্রেসকে (যার কর্ণধার ভার্জিনিয়া ও লেওনার্ড উলফ নিজেরাই) ২১ পাউন্ড লাইসেন্স-ফি দিয়েছিলেন, তা প্রকাশকের প্রাপ্ত চিঠি থেকে জানা যাচ্ছে।

ফলে মূল স্বত্বাধিকারীর সঙ্গে যোগাযোগ করা যাচ্ছে না– এই যুক্তি খুব একটা জোরালো নয়, বিশেষ করে ইন্টারনেট আর ইমেলের যুগে। কিন্তু এরপরেও আরও একটি অসুবিধের কথা অনেকে বলেন– আর্থিক সংগতি। ১৯৩৮ সালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষে ২১ পাউন্ড দেওয়া সম্ভব ছিল, কিন্তু তা হয়তো বেশিরভাগ ছোট বা মাঝারি প্রকাশকদের সামর্থ্যের বাইরে। আজকের দিনে একটি উপন্যাসের ৫০০ থেকে ১০০০ কপি, ও পাঁচ বছরের লাইসেন্সের জন্য ৩০০ থেকে ৫০০ ইউরো এককালীন অগ্রিম দিতে হয়। সচরাচর এই অগ্রিম এক কপির সম্ভাব্য দামের ওপর ১০ শতাংশ ধরে হিসেব করা হয়। ধরা যাক, আপনি একটি বইয়ের ৮০০ কপি ছাপতে চাইছেন, আনুমানিক মূল্য ৫০০ টাকা। সেক্ষেত্রে মুদ্রিত মূল্যের ১০ শতাংশ ধরে অগ্রিম দিতে হবে ৪০ হাজার টাকা।

এরপর আছে অনুবাদকের পারিশ্রমিক, প্রচ্ছদ, পৃষ্ঠাবিন্যাস ও ছাপার খরচ। সব মিলিয়ে কম নয়, যদিও অনুবাদকের শ্রমের যথাযথ মূল্য আমাদের দেশে ক্বচিৎ দেওয়া হয়। কিন্তু ইংরেজি বাদে পৃথিবীর প্রায় সব প্রধান ভাষা থেকে অনুবাদ করার জন্য অনুদান দেওয়া হয়। অনুদান দেন সংশ্লিষ্ট দেশের সরকার। ধরা যাক, আপনি পোলিশ ভাষা থেকে কোনও বই বাংলায় অনুবাদ করতে চাইছেন। আবেদন করার জন্য আপনাকে মূল স্বত্বাধিকারীর সঙ্গে চুক্তিপত্র, অনুবাদকের সঙ্গে চুক্তিপত্র, অনুবাদের নমুনা (দশ বা কুড়ি পাতা), অনুবাদকের সিভি এগুলি জমা দিতে হয়। এগুলি দেখে সে দেশের বিশেষজ্ঞরা অনুদান মঞ্জুর করেন– সব খরচ না হলেও অনেকটা খরচ তাতে উঠে আসে। কিছু কিছু ক্ষেত্রে অনুদান প্রদানকারী সংস্থা অত্যন্ত গুরুত্ব দিয়ে অনুবাদের মান যাচাই করেন। জাপান সরকার নমুনা পাণ্ডুলিপির দু’টি ‘পিয়ার-রিভিউ’ করান এবং বিশেষজ্ঞরা বিস্তারিত রিপোর্ট জমা দেন।

এসব কারণেই বলেছিলাম যে, যথাযথভাবে অনুবাদ করা একটি ব্যয়সাধ্য ও সময়সাধ্য কাজ। কিন্তু আন্তর্জাতিক স্তরে এভাবেই কাজ হয়, এটিই রীতি। বাংলা অনুবাদের ক্ষেত্রেও এটি হওয়া বাঞ্ছনীয়। নইলে অনুবাদের নামে নিছক ছেলেখেলাই হয়।

সব শেষে আরেকটি কথা না বললেই নয়। ফরাসি-জার্মান-জাপানি প্রভৃতি মূল ভাষা থেকে অনুবাদক ইদানিং পশ্চিমবঙ্গে একেবারে অলভ্য নয়– বিশেষ করে পশ্চিম ইউরোপীয় ভাষাসমূহের চর্চা বঙ্গদেশে বহুদিন ধরে হয়ে আসছে। কিন্তু সে তুলনায় অন্যান্য ভারতীয় ভাষা থেকে বাংলায় অনুবাদের অবস্থা শোচনীয়। শেষ কবে কোনও বাঙালি প্রকাশক তামিল, গুজরাটি বা মলয়ালাম থেকে অনুবাদ প্রকাশ করেছেন তা বলা কঠিন। একসময় বাংলা ভাষা থেকে সরাসরি অন্য ভারতীয় ভাষায় অনুবাদের একটি সমৃদ্ধ ধারা ছিল, যা শুধু ধ্রুপদী সাহিত্যেই সীমাবদ্ধ ছিল না। উদাহরণ: ইলাহাবাদের ইন্ডিয়ান প্রেস কর্তৃক প্রকাশিত হিন্দিতে দস্যু মোহন! কিন্তু সে সুদিন গিয়েছে, বাংলা সাহিত্য থেকে এখন শুধু ইংরাজি ভাষাতেই অনুবাদ হয়।

অন্যান্য আন্তর্জাতিক ভাষার বাজার ধরতেও বাংলা প্রকাশকদের কোনও তৎপরতা চোখে পড়ে না– ফ্রাঙ্কফুর্ট জাতীয় রাইটস বিপণিতে তাঁদের অনুপস্থিতি এই অনীহার সাক্ষ্য বহন করছে। এ বিষয়ে তামিল প্রকাশকদের ভূমিকা অনুকরণীয়– তাঁরা অক্লান্ত পরিশ্রম করে পেরুমল মুরুগনের মতো সাহিত্যিকের উপন্যাস ফরাসি, চেক, আইসল্যান্ডিক ভাষায় অনুবাদ করাতে সক্ষম হয়েছেন। বাংলা সাহিত্যের যে সম্ভার, তার রাইটস বিক্রি করার ব্যাপারে এই ঔদাসীন্য বিস্ময় ও হতাশার উদ্রেক করে!

A Unit of: Sangbad Pratidin Digital Private Limited. All rights reserved