দেশিকোত্তম নিতে সিদ্ধেশ্বরী দেবী এসেছেন শান্তিনিকেতনে। এসে নাকি তাঁর আলাপ হয়েছে পুরাতনী আশ্রমিকদের সঙ্গে। তাঁদেরই কেউ সিদ্বেশ্বরীকে শুনিয়েছেন রবীন্দ্রনাথের ‘আমি চলব বাহিরে’। পানের বাটা হাতে পলক ফেলতে না ফেলতে নাকি সেই গান শুনে শুনে শিখে নিয়ে সিদ্ধেশ্বরী ফিরে এসে মেহেফিলে-মেহেফিলে শুনিয়েছেন গানটি। উচ্চারণে এদিক-ওদিক ফাঁক থেকেছে হয়তো, কিন্তু দিস্তা-দিস্তা পোস্ট-কলোনিয়াল তত্ত্ব পড়ে যে বোদ্ধারা বসে রইল উচ্চারণের আপাত ‘বিকার’ নিয়ে, সে আর যাই বুঝুক না কেন, সংগীতের মর্ম বুঝবে, এ আশা আমার মতো আনাড়িরা রাখে না।

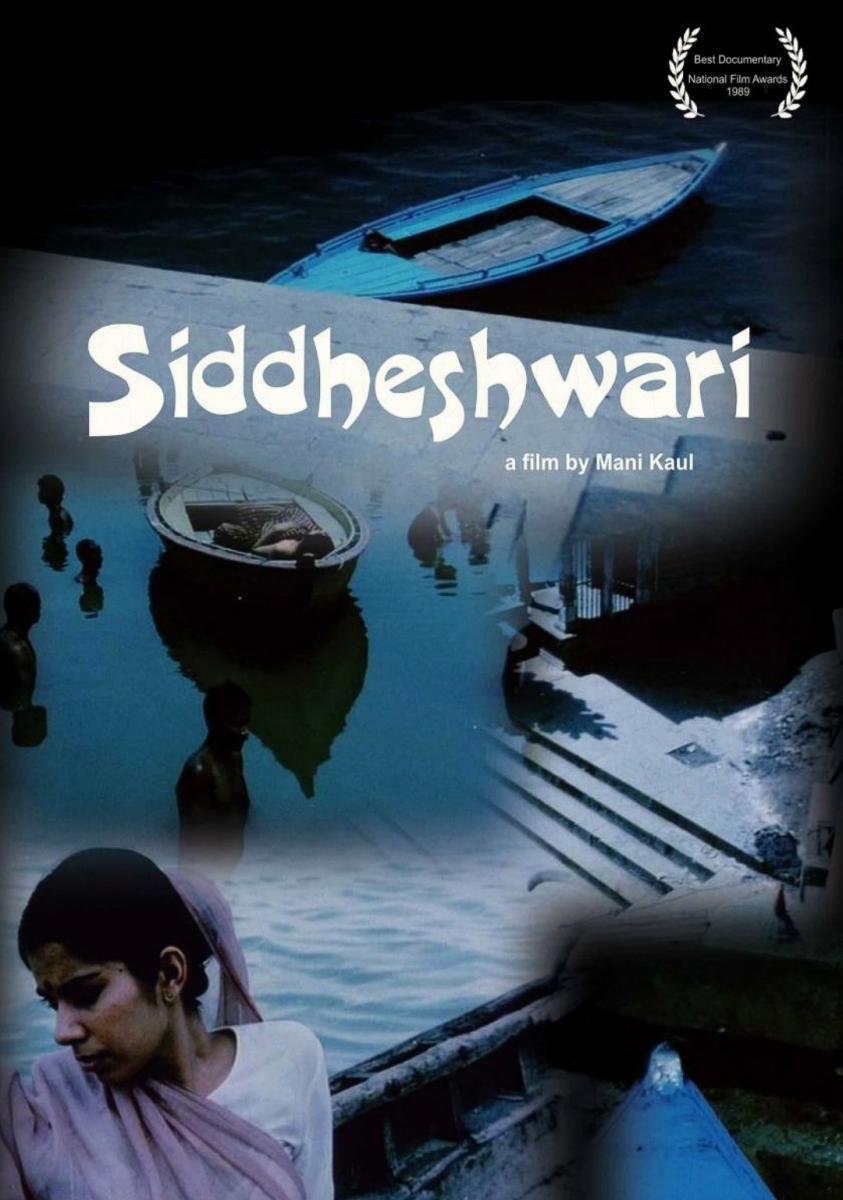

বেনারসের ঘাটে সূর্য যখন অস্ত যেত, দূর থেকে কখনও ভেসে আসত ঠুমরি, কখনও চৈতি, কখনও বা কাজরী। আকাশের গায়ে কান পাতলে শোনা যেত সুমধুর বাঁশি, মধ্যে মধ্যে সারেঙ্গির মিঠে ধ্বনিটি, ফুরসতে আবার মন মাতানো তালবাদ্যের বোলও। এই বেনারসেরই অনতিদূরে এক গাঁয়ে ছিল গন্ধর্ব জাতির ডেরা। সংগীতই তাদের পেশা। প্রাথমিকভাবে পরম্পরার এই পেশাটির ওপর একমাত্র অধিকারের দখল ছিল গন্ধর্ব পুরুষদেরই, তারা বাইরে বাইরে জলসা জমিয়ে বেড়াত। বাড়ির মেয়েরা থাকত অন্দরমহলে, বাড়ির কাজ নিয়েই– যেমনটা তাদের থাকতে শিখিয়েছে পিতৃতান্ত্রিক ইতিহাস।

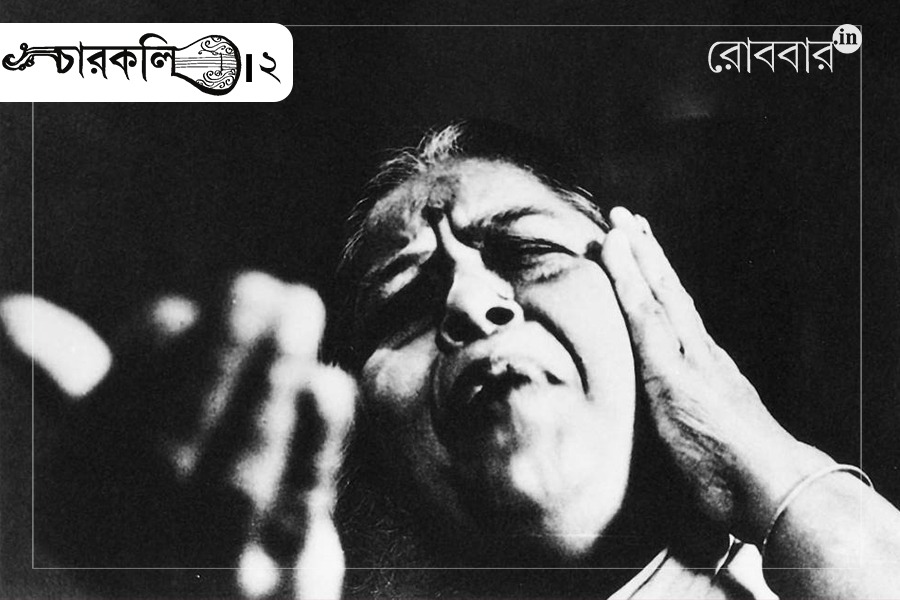

ইতিহাসের মজা এই যে, ইতিহাস ক্রমশই ভেঙে ভেঙে নিজেকে গড়েপিটে নেয়, এখনও নিচ্ছে। এই শিকল পরে বসে থাকতে নারাজ হল গন্ধর্ব মেয়েমানুষের কেউ কেউ, ঘর থেকে বেরিয়ে পড়ে পৃথিবীকে শোনাল তাদের প্রাণের সুর। তাদের গায়ে ‘বেহায়ার’ ছাপ পড়ল সহজেই। কেবলমাত্র সংগীতে নিমজ্জিত থাকার অদম্য ইচ্ছে, আর বুকের পাটাটুকু সম্বল করে গ্রাম ছাড়লেন ময়না দেবী। কালে কালে গানের জগতে তাঁর নামডাক কম হল না। এই ময়না দেবীরই নাতনি, বিশ্ববিখ্যাত শাস্ত্রীয় সংগীত শিল্পী সিদ্বেশ্বরী। সিদ্বেশ্বরী দেবী– যাঁকে নিয়েই চারকলির এই দ্বিতীয় পর্ব।

১৯০৩ সালে বেনারসের বুকে গোঁড়া একটি ব্রাহ্মণ পরিবারে জন্ম হয় ‘ঠুমরি-রানি’-র। ভক্তরা ভালোবেসে তাঁকে এই নামই দিয়েছিল। শিশুকালেই সিদ্বেশ্বরী মাকে হারান, বড় হতে শুরু করেন মাসি রাজেশ্বরী দেবীর কাছে। তিনিও ভারি সুগায়িকা। সেখানেই তাঁর সংগীত শিক্ষার শুরু। তবে এই কথা শুনতে যত সহজ লাগছে, বিষয়টি তত সহজ নয়।

সিদ্বেশ্বরী দেবীর মাসি রাজেশ্বরী দেবী সৎ মেয়ের থালায় তপ্ত রুটির মতোই আটকে রেখেছিলেন সিদ্ধেশ্বরীর কণ্ঠের গানটি, গানের তালিমটি। তালিম পাচ্ছিলেন তাঁর নিজের মেয়ে।

প্রথা মেনে সংগীতে হাতেখড়ি সিদ্ধেশ্বরীর হয়েছিল প্রখ্যাত সারেঙ্গি বাদক, পণ্ডিত সিয়াজি মহারাজের কাছে। তিনিই প্রথম সিদ্ধেশ্বরীর প্রতিভা চিনতে পেরে তাঁকে তালিম দিতে এগিয়ে আসেন নিজে থেকে। সেই সূত্রেই সিদ্ধেশ্বরীর পরিচয় পেশাগত সংগীত জগতের সঙ্গেও। দিনকয় আলী খান, অতঃপর ইনায়াত খানের কাছেও প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেছিলেন। অবশেষে প্রধান গুরু হিসেবে বেছে নেন বেনারসের বড়ে রামদাসজিকেই। শুরু হয় আরও কঠোর তালিম। যখন ঠিক করলেন গাইবেন, গন্ধর্ব ধারা মেনে রাজেশ্বরী দেবীর পরিচালনায় ঘরোয়া অনুষ্ঠানেই গাইতে নিয়েছিলেন। পারিবারিক সংস্কৃতির নামে ঘাড়ে চাপিয়ে দেওয়া বিধিনিষেধের ঠেলায় তাঁর দম আটকে আসে। ক্রমে সেই বেড়াজাল টপকে, হাজারও নিয়মের চোখরাঙানিকে ফক্কা দেখিয়ে, মাসির বাড়ি ছেড়ে নিজের সংগীত জীবন শুরু করেন নিজের মেধায়, নিজের যোগ্যতায়।

সে সময়কার পুরুষশাসিত সমাজে শিল্পীর জন্ম হত দরবারেই। দরবারই ‘এক হি’ না হলেও, প্রথম রাস্তা তো নিশ্চয়ই। সিদ্বেশ্বরীও প্রথম নাম করলেন দরবারেই, তাঁর সমসাময়িক মহিলা শিল্পীদেরই মতো। দরবারে শিল্পীদের নিজের দক্ষতা প্রমাণ করার কথা পড়তে লাগে জলভাত, তা যদি সত্যিই জলভাত হত, তবে তো সকলেই শিল্পী হতে পারতেন। হল কি? আগেই বলেছি, সিদ্ধেশ্বরীর জন্ম ব্রাহ্মণ পরিবারে। ভরা দরবারে একরত্তি মেয়ে গান শোনাবে, সমাজের চাপও তার ওপরে আকাশ-ছোঁয়া। গাইতে হবে, কিন্তু ‘দেবী’র মতোই গাইতে হবে। সাজ-পোশাক, ঢং-আচার– সবেই তাঁকে রইতে হবে ‘অধরা’। সিদ্বেশ্বরীকে যে অর্থে ‘দেবী’ বলে সম্বোধন করা হয়েছে, তাকে দেবত্ব আরোপের সমান্তরালে রাখা কখনওই যুক্তিসম্মত না হলেও, এ-ও কি একরকম দেবত্ব আরোপই নয়? যে আরোপের ভার নিতে শিল্পীর ঝিরিঝিরি নদীর মতো মনের স্বতঃস্ফূর্ত গতিময়তার পথে পাথর পড়ে?

ইংরেজি ভাষাতে ‘উইসিউইগ’ বলে একটি শব্দ আছে– এই কথা বলেছিলেন আমার অধ্যাপক, স্যমন্তক দাশ। রকমারি সম্বোধন আর ‘উইসিউইগ’ ‘একই জাতের জিনিস’– ব্যবহার করতে হবে, লোকে জানে। ব্যবহার করলে ভালো, তাও লোকে জানে। কোথায়, কীভাবে ব্যবহার করতে হবে, তা কিন্তু লোকে অনেক সময়ই জানে না যেমন মহিলা শিল্পীদের বলা হত ‘বাই’ অথবা ‘দেবী’। তৎকালীন সমাজ এক সুবিশাল স্ক্র্যাবেলের বোর্ড। অক্ষরের বদলে ঝুলিতে রয়েছে শব্দ। অবস্থা বুঝে ব্যবস্থা– কাউকে কখনও বলব ‘বাই’, কাউকে আবার বলব ‘দেবী’ অথবা ‘বেগম’। সিদ্ধেশ্বরীর কপালে জুটেছিল ‘দেবী’ সম্বোধনটি। প্রভাত রঞ্জনের লেখা ‘কোঠাগোই’ একটু নেড়েছেড়ে দেখলেই জানা যাবে, জাতীয়তাবাদী আন্দোলন এবং তৎকালীন সরকারের নৈতিকতাবোধ কেমন করে ‘বাইদের’ করে তুলেছিল ‘দেবী’ অথবা ‘বেগম’। তখনই হাওয়ায় বাতাসে ভাসছে, যে মেয়ে নাচে-গায়, সেই মেয়ে বেচাল। তারই পরে পরে অল ইন্ডিয়া রেডিও-তে গান গাওয়া বা রেকর্ড করার অনুমতি পেতে বিবাহ সনদ পেশ করতে বলা হত। এর ফলে ঠুমরি গায়িকারা টিকে থাকার লড়াইয়ে নামতে নৃত্য থেকে নিজেদের দূরে রাখতে বাধ্য হয়েছিলেন।

মাসির বাড়ি ছেড়ে চলে আসা সিদ্বেশ্বরীর প্রথম প্রথম কিছুই ছিল না। দরবারে পরে গাওয়ার পোশাকটুকু পর্যন্ত ধার করতে হয়েছিল। নাম করে যেতে দরবারে খাতির থাকলেও, আর্থিক স্বচ্ছলতার স্বপ্ন স্বপ্নই রয়ে গেছিল বহুদিন পর্যন্ত। প্রাপ্তবয়স্ক হতে প্রথম বড় সুযোগ পান সিদ্ধেশ্বরী। ‘আরে মোরি মোরি রে উমারিয়া’– রেওয়ার দিওয়ান-এ-খাসে গোড়ায় তাঁর জায়গা হয়নি। সকলের মন ভুলিয়ে দেন দিওয়ান-এ-আমে এই গান শুনিয়েই। আর ফিরে তাকাতে হয়নি। সেই তো সাফল্যের শুরু। সেই থেকে রাতব্যাপী বজরার মেহেফিলে একের পর এক আমন্ত্রণ আসতে থাকে। আমন্ত্রণ আসতে থাকে অনুষ্ঠানেও। লড়াকু, জেদি মেয়েটির অর্থাভাব মিলিয়ে যেতে থাকে দূরে। লড়াকু, জেদি মেয়েটির নাম ছড়িয়ে পড়তে থাকে দেশের চারিদিকে। সিদ্বেশ্বরী এমনই মেধাবী, সুস্থির গায়িকা ছিলেন যে, পাশাপাশি অনায়াসে সামলে নিতে পেরেছিলেন রেডিও এবং অনুষ্ঠানে দু’টি ভিন্ন ধারার উপস্থাপনার মতো গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব। সেকালে এ সহজ কথা ছিল না। একালেও কি আর সহজ কথা?

এর আগের পর্বে লিখেছিলাম গওহর জানের কথা। কত কথা লেখা হয়ওনি। বম্বের সংগীত সম্মেলনে সিদ্বেশ্বরী আবেগঘন হোরি শোনাতেই উস্তাদ ফাইয়াজ খান তাঁর মাথায় সাজিয়েছিলেন গওহর জানের যোগ্য উত্তরাধিকারীর হওয়ার মুকুটখানি। স্পর্ধা বা সংগ্রামের চরিত্র যে সবক্ষেত্রে মেয়েদের মিলে যাবে, তা না। কিন্তু এভাবেই তো মিলবে মেয়েদের স্পর্ধার, সংগ্রামের আত্মাটি। এভাবেই ইতিহাস নিজেকে ভেঙে নেবে, গড়েপিটে নেবে। এভাবেই নারীমুক্তির ঝান্ডা উড়বে আকাশের বুকে। সেই ঝাণ্ডার রং ফিকে করে, এত সাহস কার?

খেয়াল-ধ্রুপদে সিদ্ধেশ্বরী ছিলেন বিশেষ পারদর্শী। কিন্তু সেসব বোধহয় তাঁর প্রাণের সুর ছিল না। এর আগে রসুলনের কথা বলেছি। ঠুমরি রসুলনের পরিচিতির ব্যাপ্তি বাড়িয়েছিল যেমন, তাঁর প্রাণের সুরটি ছিল টপ্পাই। সিদ্ধেশ্বরী দেবীর প্রাণের সুর যতদূর আঁচ করতে পেরেছি, ছিল ঠুমরিই। মজার ব্যাপার এইটুকুই যে, ঠুমরি গাওয়ার সময় গানে নিজস্ব শৈলী নির্মাণ করতে সিদ্ধেশ্বরী মধ্যে মধ্যেই টপ্পার কাছে কিছু ধার রাখতেন। সমসাময়িক দুই শিল্পীর দু’রকম পছন্দ হলেও, টপ্পা-ঠুমরির মতোই তাঁদের দু’টিরও মিল আশ্চর্যই! আবেগে পাকা সিদ্বেশ্বরী ঠুমরি গানের প্রতিটি পরতের প্রতিটি অনুভূতি যেন বড় যত্নে, অক্ষুণ্ণ রেখে পৌঁছে দিতেন শ্রোতাদের কাছে। শ্রোতারা তাঁর নিবিষ্ট-চিত্ত নিবেদনের সবটুকুই নিতেন, ভালোবেসে নিতে চাইতেন। এর বিকল্প কোনও পরিসর তৈরি হওয়ার সুযোগ সিদ্বেশ্বরী দেননি কখনও। এই তো শিল্পীর ধর্ম। এইটুকুই শিল্পীর ধর্ম।

জীবনজুড়ে কত পুরস্কার সিদ্ধেশ্বরী পেয়েছেন, পেয়েছেন কত সম্মাননাও। তার তালিকা দিলে দেওয়াই যায়। তা একটু পরে দিচ্ছি। তার আগে একটা মজার গল্প মনে এল, তাই বলি। এই গল্প আমার বহু শোনা, পড়া নয়।

দেশিকোত্তম নিতে সিদ্ধেশ্বরী দেবী এসেছেন শান্তিনিকেতনে। এসে নাকি তাঁর আলাপ হয়েছে পুরাতনী আশ্রমিকদের সঙ্গে। তাঁদেরই কেউ সিদ্ধেশ্বরীকে শুনিয়েছেন রবীন্দ্রনাথের ‘আমি চলব বাহিরে’। পানের বাটা হাতে পলক ফেলতে না ফেলতে নাকি সেই গান শুনে শুনে শিখে নিয়ে সিদ্ধেশ্বরী ফিরে এসে তা মেহেফিলে-মেহেফিলে শুনিয়েছেন গানটি। উচ্চারণে এদিক-ওদিক ফাঁক থেকেছে হয়তো, কিন্তু দিস্তা-দিস্তা পোস্ট-কলোনিয়াল তত্ত্ব পড়ে যে বোদ্ধারা বসে রইল উচ্চারণের আপাত ‘বিকার’ নিয়ে, আর যাই বুঝুক না কেন, সংগীতের মর্ম বুঝবে, এ আশা আমার মতো আনাড়িরা রাখে না। এই গল্পের উল্লেখ আমি অনেক খোঁজা সত্ত্বেও কোথাও পাইনি এযাবৎ, তাই সত্যতা যাচাই করার অবকাশ হয়নি, তবে লোকমুখে তো এই গল্প ফিরেছে! আজও ফিরছে। যে কথা বলব বললাম– দেশিকোত্তমের পাশাপাশি পদ্মশ্রী, সংগীত-নাটক-অ্যাকাডেমি, এবং অনারারি ডিলিটও সহজেই ধরা দিয়েছিল শিল্পীর কাছে।

সংগ্রাম করতে করতেই খ্যাতির শীর্ষে পৌঁছন সিদ্ধেশ্বরী। দেশে, বিদেশে কোথায় তাঁর কণ্ঠের ‘জল্ওয়াহ’ পৌঁছয়নি? বার্ধক্যেও মেয়ে সবিতা দেবীর হাত দু’টি ধরে, ভাষার বাধা পেরিয়ে ইংল্যান্ডে মাসব্যাপী অনুষ্ঠান করে এসেছিলেন। সে যেন স্বপ্নপূরণের চেয়ে কিছু কম নয়। বছর দুই সাধের বেনারস ছেড়ে দিল্লি নিবাসী হয়ে কাটান। ভারতবর্ষের এমন গর্ব প্রজন্মগঠনে মন দেবেন, এমনটাই তো স্বাভাবিক।

ভারতীয় কলা কেন্দ্রে অধ্যাপনা করেন খানিকটা সময় জুড়ে। তালিম দেন। যে তালিমের অধিকার থেকে জীবনের গোড়ার দিনগুলোয় নিজেই বঞ্চিত হয়েছিলেন। সিদ্ধেশ্বরীর মতো শিল্পী হাসতে হাসতে চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিয়েছেন, বঞ্চিত হওয়ার লড়াই যত কঠিন, নিজেকে বঞ্চিত না করার জেদের কাঠিন্যও ততই। যা তাঁর প্রাপ্য, হাসিল করে নিয়েছেন দিদিমারই মতো, বাঁধ ভেঙে। বাঁধ ভাঙতে সুর চড়াননি। বাঁধ ভাঙতে সুরই চড়িয়েছিলেন।

পুরুষতান্ত্রিক, ব্রাহ্মণ্যবাদী, নীতিপুলিশ এই সমাজের ভুয়ো আত্মাভিমানের গলায় মিছরির ছুরি গেঁথে সিদ্ধেশ্বরী গোটা জীবন ধরেই যেন ‘বাহিরে’ চলে বেড়ালেন। কত কী পেলেন, কত কী রেখে গেলেন! ১৯৭৬ সালে স্ট্রোক হওয়ার পর থেকে গাইতে পারতেন না আর। এহেন শিল্পী, যে এত সংগ্রাম করলেন দু’কলি গাইতেই, গান না থাকলে তাঁর জীবনে কী থাকে! ১৯৭৭ সালে পাড়ি দিলেন না-ফেরার দেশে। অন্য বাহিরে। সে বাহিরের গায়ে কান পেতে দাঁড়ালে হয়তো আজও খামাজে ঠুমরি শোনা যাবে। ‘যাও বলম নাহি বোলো।’

……………………………………….

ফলো করুন আমাদের ফেসবুক পেজ: রোববার ডিজিটাল

……………………………………….

A Unit of: Sangbad Pratidin Digital Private Limited. All rights reserved