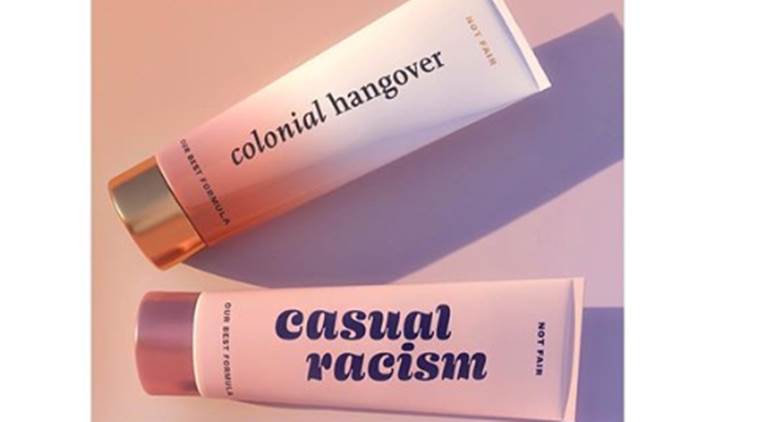

এই ‘ব্ল্যাক লাইভস ম্যাটার’ আন্দোলনের রেশ ধরেই ভারতে অন্যতম জনপ্রিয় ফর্সা হওয়ার ক্রিম (যা নাকি বাংলায় সর্বাধিক বিক্রীত, নারী-পুরুষ নির্বিশেষে কিনে থাকে) প্রস্তুতকারক বহুজাতিক সংস্থাটির ক্রিমের নাম নিয়ে বিতর্ক শুরু হয়। বাঙালিও এই বিতর্কে ঝাঁপিয়ে পড়ে নিজের প্রগতিশীলতা প্রমাণ করেছে। সংস্থাটি তাদের ক্রিমের নাম পাল্টে দিয়েছে, বাঙালি এখনও সেটি দিব্যি কিনেও চলেছে। বছর তিনেক আগের একটি মার্কেট সার্ভে বলছে, ওই ফর্সা হওয়ার ক্রিমটি সারা ভারতে বছরে ২২০০ কোটি টাকার ব্যবসা করে। ফর্সা হওয়ার ক্রিমের মার্কেটে তার শেয়ার ৪২%, সারা ভারতে ২০ থেকে ৩০ কোটি পরিবার এই ক্রিমটি ব্যবহার করে।

বাঙালির ঘরের ছেলে কেষ্ট আর ঘরের মেয়ে কালী দু’জনেই ঘোর কালো এবং বিপুল জনপ্রিয়। কিন্তু বাস্তবে বাঙালি নারী ও পুরুষ নির্বিশেষে ফর্সা নারী বা পুরুষ খোঁজে জীবনসঙ্গিনী বেছে নেওয়ার ক্ষেত্রে। ব্যতিক্রম নিশ্চয়ই আছে, যা নিয়মকেই প্রমাণ করে। ফর্সা-মুগ্ধ বাঙালি তার পুত্রের নাম রেখেছে সাহেব, পরিচালক বিজয় বসু ‘সাহেব’ নামে একটি সিনেমাও করেছেন, মনে পড়ল, মনোজ বসুর সুবিশাল হিট উপন্যাস ‘নিশিকুটুম্ব’-এর নায়কের নাম সাহেব, পেশায় সে চোর।

এর কারণ, ফর্সা সাহেবরা আমাদের দুশো বছর শাসন করেছে আর প্রজা হিসেবে আমরাও ফর্সা হওয়াকেই জীবনের মোক্ষ বলে ধরে নিয়েছি। আমাদের হিন্দু দেবদেবীরা, পূর্ব-উল্লিখিত দু’জন ছাড়া সবাই ফর্সা। রাজা রবি বর্মার আঁকা দেবদেবীরা প্রত্যেকে ফর্সা। সেই ছবি অনুসরণ করে উনিশ শতকের বাংলা ক্যালেন্ডারের লিথোগ্রাফ আর্ট ওয়ার্কে সব দেবদেবী সাহেবদের মতো ফর্সা হয়ে আমাদের ঘরে ও মননে ছড়িয়ে পড়েছে। বাঙালি জনতার সামনে দেবদেবীর ইমেজ বলতে ওই ক্যালেন্ডার। সেই ইমেজই বাঙালি মনকে শাসন করে আসছে বহু বছর ধরে।

কালো এবং ফর্সার ইউরোপীয় ধারণাটি হল– ফর্সা ভাল এবং কালো মন্দ, কালো অন্ধকার যুগ বনাম ফর্সা আলোকিত যুগ এবং রাত বনাম দিনের মতো বিপরীত বর্ণনা করতে ব্যবহৃত হয়েছে। ইউরোপের মধ্যযুগ থেকে কালো গাম্ভীর্য এবং কর্তৃত্বের প্রতীকী রং এবং এই কারণে এটি এখনও বিচারক এবং উকিলদের পরিধেয় পোশাক, আবার সাহেবদের শোকের রংও বটে। ফর্সা সাহেব-শাসক এই সবই আমাদের ওপর চাপিয়ে দিয়েছে। আমাদের মনে এই ধারণা গেঁথে দিয়েছে যে ফর্সা মানেই সুপিরিয়র এবং কালো মানেই ইনফিরিয়র। আমরা তাই ফর্সা হতে চেয়ে, ফর্সার মোহে নিজেকে শাসকের অংশভাগ মনে করে আত্মতৃপ্ত হয়েছি। ভুলে গিয়েছি নিজেদের শিকড়, সংস্কৃতি, ইতিহাস।

‘গায়ের রং যেন দুধে আলতা’– এটি একটি চালু লব্জ বাঙালি সমাজে। এখনও বিয়ের বিজ্ঞাপনে সংবাদপত্রে লেখা হয়: পাত্রী উজ্জ্বল শ্যামবর্ণা। বিয়ের বৈতরণি পেরতে কালোকে রিডিফাইন করার চেয়ে হাস্যকর বিশেষণ আর কী হতে পারে? অথচ একটি প্রাচীন বাংলা প্রবাদ: কালো যদি মন্দ/ তবে কেশ পাকিলে কান্দো কেনে?

কালো ও সাদার এই দ্বন্দ্ব, এই দ্বিচারিতা নিয়েই বাঙালি আছে। ১০ বছর আগে, ২০১৩ সালে, কৃষ্ণাঙ্গ কিশোরী ট্রেভন মার্টিনের মৃত্যুর ঘটনায় দোষী শ্বেতাঙ্গ জর্জ জিমারম্যানকে বেকসুর খালাস দেওয়ার পর, সারা আমেরিকা জুড়ে কৃষ্ণাঙ্গদের মানবাধিকার আন্দোলন ‘ব্ল্যাক লাইভস ম্যাটার’ নামে ছড়িয়ে পড়ে। সোশাল মিডিয়াতেও ট্রেন্ড হয় ‘ব্ল্যাক লাইভস ম্যাটার’, বাঙালি নিজের আন্তর্জাতিকতা প্রমাণের তাড়নায়, হ্যাশট্যাগ দিয়ে ‘ব্ল্যাক লাইভস ম্যাটার’ লিখে ফেসবুকে প্লাবন আনে, যদিও বাস্তবে তার পছন্দ রূপে লক্ষ্মী বা গুণে সরস্বতী (দু’জনেই ফর্সা) মেয়ে বা কার্তিকের মতো রূপবান ফর্সা ছেলে।

এই ‘ব্ল্যাক লাইভস ম্যাটার’ আন্দোলনের রেশ ধরেই ভারতে অন্যতম জনপ্রিয় ফর্সা হওয়ার ক্রিম (যা নাকি বাংলায় সর্বাধিক বিক্রীত, নারী-পুরুষ নির্বিশেষে কিনে থাকে) প্রস্তুতকারক বহুজাতিক সংস্থাটির ক্রিমের নাম নিয়ে বিতর্ক শুরু হয়। বাঙালিও এই বিতর্কে ঝাঁপিয়ে পড়ে নিজের প্রগতিশীলতা প্রমাণ করেছে। সংস্থাটি তাদের ক্রিমের নাম পাল্টে দিয়েছে, বাঙালি এখনও সেটি দিব্যি কিনেও চলেছে। বছর তিনেক আগের একটি মার্কেট সার্ভে বলছে, ওই ফর্সা হওয়ার ক্রিমটি সারা ভারতে বছরে ২২০০ কোটি টাকার ব্যবসা করে। ফর্সা হওয়ার ক্রিমের মার্কেটে তার শেয়ার ৪২%, সারা ভারতে ২০ থেকে ৩০ কোটি পরিবার এই ক্রিমটি ব্যবহার করে।

শুধু বছরে একটি দিন বাঙালি কালোর প্রেমে পড়ে, সেটি হল কালী পুজোর দিন। সে যত না প্রেম, তার চেয়ে বেশি ভয়ভক্তি। অথচ ইতিহাস বলছে অষ্টাদশ শতাব্দীতে দেবী কালিকা বা শ্যামার আরাধনা বিষয়ক বহু পদ রচিত হয়েছিল, যা শাক্ত পদাবলি শাক্ত গীতিকবিতা নামে পরিচিত। এই পদাবলিগুলিকে মোটামুটি চার ভাগে ভাগ করা হয়। (ক) আগমনী– বিজয়া বিষয়ক, (খ) সাধন বিষয়ক (গ) জগজ্জননীর রূপ বিষয়ক আর (ঘ) তত্ত্বদর্শন বিষয়ক। সেই সময় বাংলার শাক্ত পদাবলি যাঁরা লিখেছিলেন, তাঁদের মধ্যে রামপ্রসাদ, কমলাকান্ত, শম্ভুচন্দ্র, রামদুলাল নন্দী, দাশু রায়, মুজা হুসেন, কালিদাস চট্টোপাধ্যায় বা কালী মির্জা, কাঙাল হরিনাথ, নিধু বাবু, অ্যান্টনি ফিরিঙ্গি– এঁরা উল্লেখযোগ্য।

এই সময় শাক্ত পদাবলি লেখার একটি সামাজিক প্রেক্ষিতও ছিল। আঠেরো শতকে বাংলায় রাষ্ট্রীয় অরাজকতা ও সামাজিক বিশৃঙ্খলার যুগে সাধারণ মানুষ স্বভাবতই বরাভয়দাত্রী এমন একটি আশ্রয়ের জন্য উন্মুখ হয়ে ওঠে, যা তাদের সর্বদুঃখ, বিপদ ও যন্ত্রণা থেকে রক্ষা করতে পারে। তখন অত্যাচারও দুর্দশার হাত থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য অনন্ত করুণাময়ী কালভয়হারিনি জগৎজননী কালিকাকে পরমনির্ভর স্থল বলে শাক্ত কবিরা জনগণের মধ্যে শাক্ত পদাবলি রচনা করলেন। বাংলার কালো মেয়ে কালীর আশ্রয়ে ব্যভিচার নেই, দুর্বলতা নেই, হিংসা নেই, আছে প্রেম ও করুণা। রাজশক্তি যখন বিশৃঙ্খল, রাজা যখন দুর্বল এবং রাজসভা বিচার-বিমূঢ় তখন মাতৃচরণই একমাত্র ভরসা। মায়ের এজলাসই অভিযোগ জানানোর প্রকৃষ্ট স্থান। তাই শাক্ত কবিরা সহস্র প্রকার অভিযোগ, অনুযোগ ও আবদার নিয়ে নিজেদের প্রাণের কথা তথা সমগ্র দেশবাসীর হৃদয়কে সংগীতে উৎসারিত করে দিয়েছেন। সেদিক থেকে শাক্ত পদাবলিগুলিকে শুধু সাধন সংগীত না বলে এক ধরনের প্রতিবাদ সংগীতও বলা যায়। এরপর ফর্সা শাসক এসে আমাদের স্মৃতি থেকে এই কালোর মহিমা মুছিয়ে দিয়ে, সেটি যে নিকৃষ্ট সেই কথা আমাদের মনে গেঁথে দিয়ে সেই ভিতের উপর নিজেদের উৎকৃষ্ট ফর্সা সংস্কৃতির ইমারত গড়েছে।

কিন্তু সেই কালোর মহিমায় মুগ্ধ হয়ে গত শতকের এক মুসলমান পদকর্তা লিখেছিলেন, ‘কালো মেয়ের পায়ের তলায় দেখে যা আলোর নাচন’। শুধু এই গানটিই নয়, উনি প্রায় ২৪৭টি শ্যামাসংগীত লিখেছিলেন। রামপ্রসাদের পর তাঁর শ্যামাসংগীতই বাংলায় সবচেয়ে জনপ্রিয়, সেই পদকর্তার নাম কাজী নজরুল ইসলাম। আজ বিদেশে কপিলেফট আন্দোলন নিয়ে এত মাতামাতি, সেই সময় উচ্চবর্গের সাংস্কৃতিক আধিপত্যটি যখন কপিরাইটের ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত এবং বাঙালি বুদ্ধিজীবীমানস কপিরাইটকেই পুজো করছে, তখন নজরুল তাঁর লেখা ও সুর দেওয়া গানের স্বরলিপির কপিরাইট রাখেননি। তিনি চেয়েছিলেন কবীর, রামপ্রসাদ আর মীরাবাইয়ের মতো তাঁর গান ছড়িয়ে পড়ুক মানুষের মধ্যে। তিনি চাননি, তাঁর গানকে কেন্দ্র করে কোনও আধিপত্যবাদী শাসনকাঠামো গড়ে উঠুক। কারণ তিনি ওই মহাজাগতিক ঘনকৃষ্ণ আলোর বিশালতা বুঝে ওই গানেরই শেষে লিখেছেন, ‘বিশ্বে মায়ের রূপ ধরে না, মা আমার তাই দিগ্ বসন’।

প্রচ্ছদের ছবি: সোমোশ্রী দাস

A Unit of: Sangbad Pratidin Digital Private Limited. All rights reserved