অ্যান্টেনার মাতব্বর কাক তো কবেই জোট বেঁধে ঝাঁপিয়ে পড়ার ডাক দিয়েছিল। হ য ব র ল-র সেই দাঁড়কাকের কথা মনে পড়ে? সাত দুগুণে কত? কেন, চোদ্দ। ‘হয়নি, হয়নি, ফেল্… আমি যদি ঠিক সময় বুঝে ধাঁ করে ১৪ লিখে না ফেলতাম, তাহলে এতক্ষণে হয়ে যেত চোদ্দ টাকা এক আনা নয় পাই’। এমন আনাড়ি কথা কেউ কখনও শুনেছে! দাঁড়কাক এবার মোক্ষম প্রশ্নটি ছুঁড়ে দিল, ‘তোমাদের দেশে সময়ের দাম নেই বুঝি?’ না গো দাঁড়কাক, সময়ের দাম আমরা দিই না। সময়কে পকেটে পুরে আমরা দাপিয়ে বেড়াই। এ পৃথিবীর সব ভালোমন্দ শুধু আমরাই বুঝি।

‘অ্যান্টেনায় কাক, তাই দেখে সূর্য অবাক!’ কলেজের এক তাৎক্ষণিক বক্তৃতা প্রতিযোগিতায় আমার তোলা চিরকুটে এটাই লেখা ছিল। তিন মিনিট ভেবে পাঁচ মিনিট বলতে হবে।

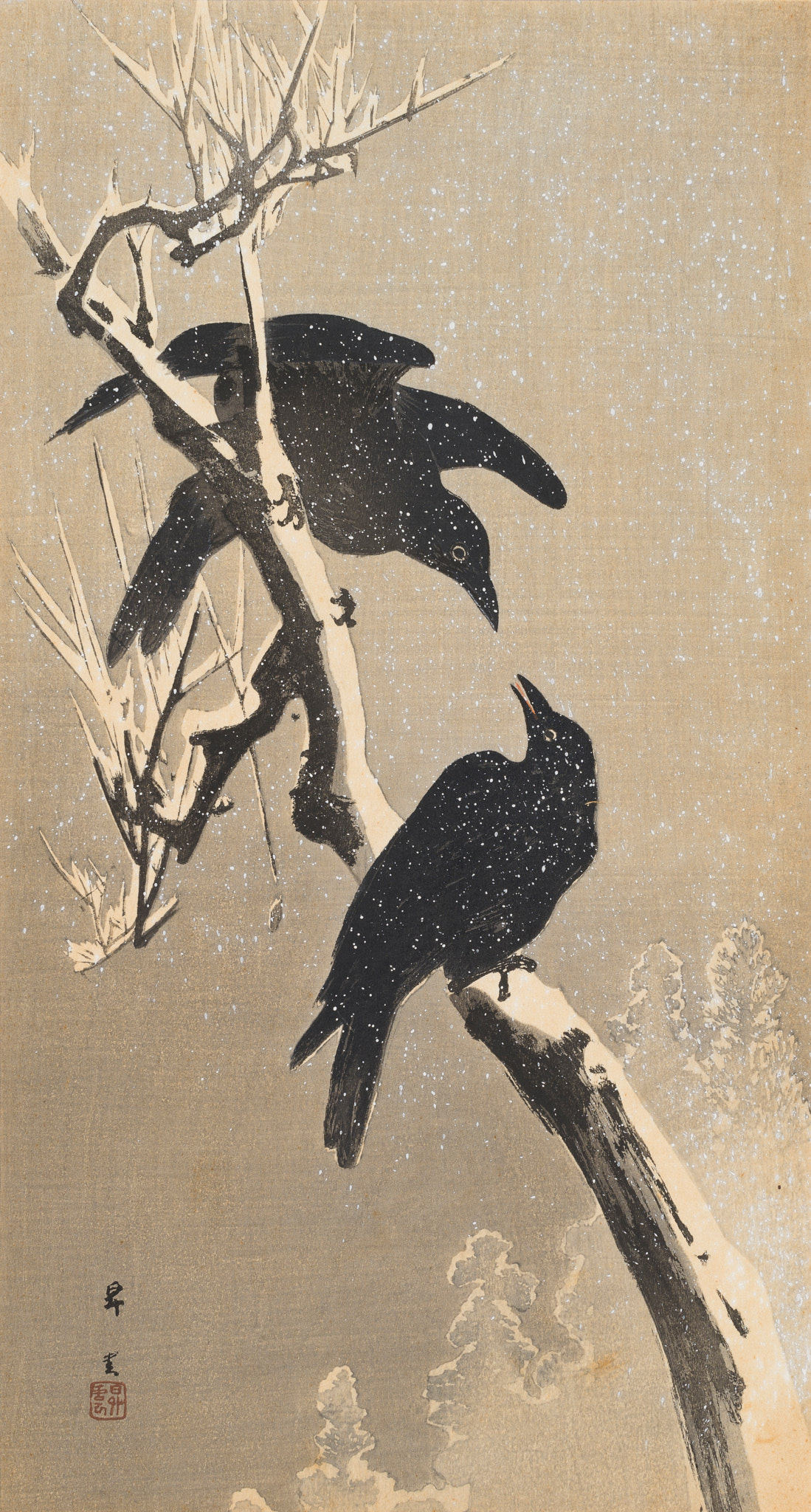

সে অনেককাল আগের কথা। তখন টিভি মানেই ছাদে অ্যান্টেনা। ফ্ল্যাট বাড়িগুলোর ছাদে তখন রীতিমতো অ্যান্টেনার ঘেঁষাঘেঁষি। একটু জোরে হাওয়া বইলেই ছাদে গিয়ে অ্যান্টেনা ঘুরিয়ে টিভির ছবিকে থিতু করতে হত। নীচ থেকে হাঁক শোনা যেত, ‘আগে যেদিকে ঘোরাচ্ছিলি, সেদিকেই আর একটু, আর একটু, ব্যস, ব্যস ব্যস…’। দিনের বেলা অ্যান্টেনাগুলো যেন পাখিদের ইশকুলের বেঞ্চ। কলকাতায় পাখি মানে বেশিরভাগই অবশ্য কাক। আর বাংলা ভাষার বাগধারায় দেখবেন, সব প্রাণীকে পিছনে ফেলে কাকের দাপটই বেশি– তীর্থের কাক থেকে ভূশণ্ডীর কাক!

সেদিন যা মনে এল, নাগাড়ে বলে গেলাম। আর সূর্যদেব কেন অবাক হলেন! তারও তো যুক্তি সাজাতে হবে! সুয্যিমামা একদিন কাকভোরে আড়মোড়া ভেঙে দেখলেন ছাদজোড়া অ্যান্টেনার কাঠি কাঠি ডালপালায় সারি সারি কাকের সমাবেশ। মাঝে একটা উঁচু বাঁশের খুঁটিতে বসে এক মাতব্বর গোছের কাক ভাষণ দিচ্ছে, ‘বন্ধুগণ, মানুষেরা একের পর এক গাছ কেটে ঘর-বাড়ি-রাস্তা বানাচ্ছে, আর আমাদের ভিটে ছাড়া করছে। এ তো চলতে পারে না! এ পৃথিবী তো আমাদেরও। তাই এর বিহিত হওয়া দরকার। এসো আমরা একজোট হয়ে আন্দোলন গড়ে তুলি, বদলা নিই …’। সব কাক একসঙ্গে ডানা ঝাপটিয়ে ডেকে উঠে সম্মতি জানাল। কাকেদের টকটকে লাল চোখে তখন বিপ্লবের আগুন। তাদের সমবেত কর্কশ ডাকে কেমন যেন বেপরোয়া ভাব। সব দেখেশুনে তাই সূর্য অবাক!

জাপানে নয়ের দশকের গোড়া থেকেই কাকের সংখ্যা অত্যধিক বেড়ে যায়। উপাদেয় বর্জ্যের প্রাচুর্যই তার প্রধান কারণ। ইলেকট্রিক ট্রান্সফর্মারগুলোর ওপরে শহুরে কাকরা বাসা বাঁধতে থাকে। এবং বাসা তৈরির উপকরণ হিসেবে যথেচ্ছভাবে ইলেকট্রিকের ফাইবার-অপটিক কেব্ল ঠুকরে ভেঙে নেয়। জাপানের নানা শহরে তাই ব্ল্যাক আউট হতে থাকে। ২০০৬-’০৮-এর মধ্যে শুধুমাত্র টোকিওতেই কাকেরা ১,৪০০ ফাইবার কেব্ল ‘চুরি করে’। আর শুধু এই কারণে বছরে গড়ে প্রায় ১০০ বার বিদ্যুৎ বিভ্রাট ঘটে টোকিও-তে। বিদ্যুৎ কোম্পানিগুলো বাধ্য হয়ে ইলেকট্রিক লাইনের অনেক উঁচুতে কাকদের জন্যে কৃত্রিম বাসা তৈরি করে দিতে থাকে। জাপানের মতো ‘পারফেকশনিস্ট’ দেশে কাকেদের এ এক নিঃশব্দ বিপ্লব বই কি!

কাক খুব বুদ্ধিমান প্রাণী। ওদের দেহ এবং ব্রেন-এর ওজনের অনুপাত মানুষের থেকে বেশি। কাকেদের ব্রেন-এর ওজন ওদের দেহের মোট ওজনের ২.৭ শতাংশ, যেখানে মানুষের ১.৯ শতাংশ। বলার অপেক্ষা রাখে না, কাক খুব চালাক চতুরও। মানুষের ব্যবহার করা বেশ কিছু ছোটখাটো জিনিসপত্র ওরা ব্যবহার করতে জানে। কাঁটা চামচ বা কাঠি দিয়ে ওরা গাছের গায়ের গর্ত থেকে লার্ভা এবং পোকামাকড় টেনে বের করে খেতে জানে। শিম্পাঞ্জি বা ওরাং ওটাং জাতীয় প্রাণী ছাড়া কাকই একমাত্র এই ক্ষমতা রাখে। কাক ট্র্যাফিক সিগন্যালও বুঝতে পারে। অনেক সময় শক্ত কোনও বীজ ভেঙে বাদাম খেতে হলে ওরা ট্র্যাফিক সিগন্যাল লাল হওয়ার জন্যে অপেক্ষা করে। সিগন্যাল লাল হলে বীজটা রাস্তায় ফেলে আসে, সিগন্যাল সবুজ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সরে যায়। গাড়ির চাকায় বীজ ফেটে গেলে, পরের লাল সিগন্যালে আবার নেমে এসে ভাঙা বাদামগুলো তুলে নিয়ে উড়ে যায়।

পাখি বিশারদ জন মার্জলাফ এবং টনি এঞ্জেল তাঁদের বই ‘ইন দ্য কোম্পানি অফ ক্রোস অ্যান্ড র্যাভেনস’-এ লিখছেন, অঞ্চলভেদে মানুষের মতো কাকেদেরও ভাষা আলাদা হয়। এক এলাকার কাক তাই অন্য এলাকায় ভিড়তে চাইলে তাকে নতুন আঞ্চলিক ভাষা এবং উচ্চারণ ভঙ্গি রপ্ত করতে হয়। সেটা ওরা চটপট শিখেও নেয়। কাকের স্মৃতিশক্তিও বেশ প্রখর। কম বেশি সবাই লক্ষ্য করে থাকবেন যে কাক মানুষের মুখ মনে রাখতে পারে। কেউ ওদের ক্ষতি করলে মনে মনে রাগ পুষে রাখে, আর সুযোগ পেলেই প্রতিশোধ নেয়। এ ব্যাপারে আমার ব্যাক্তিগত অভিজ্ঞতা বেশ মজার, আবার কিছুটা ভয়ংকরও। আমাদের আবাসনের বাসিন্দা কিছু পড়শি কাক নিয়ম করে বিস্কুট আর টুকটাক খাবার খেতে আসে আমাদের বারান্দায়। ঘড়ির কাঁটা মেনে রোজ একটা নির্দিষ্ট সময়ে এসে তারা ডাকাডাকি শুরু করে। খেতে দিতে দেরি হওয়ায় একদিন জানলার গ্রিল পেরিয়ে এসে আমার খুলে রাখা চশমাটি নিয়ে চম্পট দেয়। সমস্যায় পড়ি আমি। একটু ভয় দেখাব বলে একটা রাবার ব্যান্ডকে দু’-আঙুলে টান দিয়ে গুলতি বানিয়ে ছোট্ট এক টুকরো কাগজকে পাকিয়ে ছুঁড়ে দিই বারান্দায় বসা কাকের দিকে তাক করে। এবার ওদের প্রতিশোধ নেওয়ার পালা। পরদিন আমাকে না পেয়ে আমার মাকে বাড়ির সামনে দেখতে পেয়ে মায়ের মাথার ওপর ঝপাস করে বসে পড়ে অনবরত ডানা ঝাপটাতে থাকে সেই কাক। হঠাৎ এমন আক্রমণে মা দিশেহারা। নিশ্চয়ই সেই গুলতি খাওয়া কাকটিই হবে। বুঝলাম, শুধু একজন না, পরিবারের সবাইকেই চিনে রেখেছে সে।

কাকেদের ‘সোশাল লার্নিং’ বা সামাজিক শিক্ষার ওপর গবেষণারত একদল আমেরিকান বিজ্ঞানী মুখোশ পরে কিছু কাককে ধরে ব্যান্ড দিয়ে চিহ্নিত করেছিলেন। তারপর দেখা যায়, মুখোশ পরা কাউকে দেখলেই ওই কাকগুলি তাকে আক্রমণ করে। মুখোশকে তারা বিপদের সংকেত হিসেবে ভাবতে শুরু করে। ঘটনাস্থল থেকে বেশ কয়েক মাইল দূর পর্যন্ত কাকেদের এই মধ্যে এই আক্রমণের প্রবণতা ছড়িয়ে পড়ে। এবং যে সব কাকেরা এই অভিজ্ঞতার মধ্যে দিয়ে যায়নি, তারাও মুখোশ পরা মানুষ দেখলেই আক্রমণাত্মক হয়ে ওঠে। পরের পাঁচ বছরের মধ্যে এই প্রবণতা প্রায় দ্বিগুণ হয়ে যায়। হিচককের ‘দ্য বার্ডস’ ছবির সেই ভয়ংকর দৃশ্যগুলো মনে পড়ে যাচ্ছে না? যাই হোক, বোঝা যায় কাকেদের সমাজে সামাজিক শিক্ষার ধারাটি বেশ প্রবল। একটি কাক বিপদে পড়লে শ’খানেক কাক সেখানে জড়ো হয়ে যায়, সেটা সবাই দেখেছি। আবার কোনও কাক মারা গেলেও তাকে ঘিরে বহু কাকের জমায়েত হয়। কেউ মৃত কাকের কাছে নেমে আসে, কেউ বা একটু দূরে, কেউ পাশের কোনও গাছের ডালে বা কার্নিশে। মনে হয় ওরা প্রিয়জনকে হারিয়ে শোক পালন করছে। বিজ্ঞানীরা বলছেন কাকেরা আবেগপ্রবণ কি না জানা নেই। তবে মৃত কাকের পাশে ওরা জড়ো হয় ওই জায়গায় সম্ভাব্য বিপদের আন্দাজ পেতে। যাতে বাকিরা সাবধান হয়ে যেতে পারে। অর্থাৎ নিজেদের অস্তিত্ব রক্ষার তাগিদেই নাকি ওদের শোকসভা।

সম্প্রতি দিল্লি ইউনিভার্সিটির দুই গবেষক আমন বুনিয়াদী এবং বিনোদ কুমার কাকেদের ওপর রাতে শহরের আলোর প্রভাব নিয়ে গবেষণা করেছেন। তাঁরা গবেষণাগারে একদল কাককে রাতের স্বাভাবিক অন্ধকারে আর অন্য দল কাককে কৃত্রিম আলোর মধ্যে রেখেছিলেন। দেখা গেছে কৃত্রিম আলোয় থাকা কাকেদের বিক্ষিপ্ত ঘুম হচ্ছে। তাদের শরীরে মেলাটোনিন হরমোনের মাত্রা কমে যাচ্ছে। মেলাটোনিন আমাদের ঘুমোনো এবং জেগে ওঠার চক্রটি নিয়ন্ত্রণ করে থাকে। এই হরমোনের ক্ষরণ কমে যাওয়ার কারণে কাকেরা খিটখিটে হয়ে যাচ্ছে এবং কাজের দক্ষতা হারাচ্ছে। অন্যদিকে রাতের স্বাভাবিক অন্ধকারে থাকা কাকেরা বেশ খোশ মেজাজে থাকছে। শুধু কাক কেন, মানুষ থেকে শুরু করে শহরের সমস্ত জীবই আজ এই আলো-দূষণের শিকার। এই গবেষকদের পরবর্তী পরীক্ষা ছিল কাকেদের এই সমস্যা মোকাবিলা করার সামাজিক কৌশল নিয়ে। এবার গবেষণাগারে রাতের এই কৃত্রিম আলোয় একদিকে রাখা হল একঝাঁক কাককে, আর অন্যদিকে এক নিঃসঙ্গ একলা কাককে। দেখা গেল জোট বেঁধে থাকা কাকেরা রাতভর আলোয় থাকা সত্ত্বেও অতটা খিটখিটে হচ্ছে না, যতটা নিঃসঙ্গ কাকটি হচ্ছে। মেলাটোনিনের মাত্রা উভয়েরই কমছে। কিন্তু দলবদ্ধ কাকেরা আলোর ক্ষতিকর প্রভাব মোকাবিলা করার কৌশল রপ্ত করে ফেলছে, যেটা একলা-কাক পারছে না। অর্থাৎ দলবদ্ধতাই তাদের রক্ষাকবচ হয়ে উঠছে।

অ্যান্টেনার মাতব্বর কাক তো কবেই জোট বেঁধে ঝাঁপিয়ে পড়ার ডাক দিয়েছিল। হ য ব র ল-র সেই দাঁড়কাকের কথা মনে পড়ে? সাত দুগুণে কত? কেন, চোদ্দ। ‘হয়নি, হয়নি, ফেল্… আমি যদি ঠিক সময় বুঝে ধাঁ করে ১৪ লিখে না ফেলতাম, তাহলে এতক্ষণে হয়ে যেত চোদ্দ টাকা এক আনা নয় পাই’। এমন আনাড়ি কথা কেউ কখনও শুনেছে! দাঁড়কাক এবার মোক্ষম প্রশ্নটি ছুঁড়ে দিল, ‘তোমাদের দেশে সময়ের দাম নেই বুঝি?’ না গো দাঁড়কাক, সময়ের দাম আমরা দিই না। সময়কে পকেটে পুরে আমরা দাপিয়ে বেড়াই। এ পৃথিবীর সব ভালোমন্দ শুধু আমরাই বুঝি। টিকে থাকার লড়াইয়ে তোমরা শুধু জোট বেঁধে নিজেদের বদলাতে থাকো, মানিয়ে নিতে থাকো। তবে হঠাৎ যেদিন সময়ের কাঁটা উল্টোদিকে ঘুরতে শুরু করবে, সেদিন হয়তো আমরা নিজেদের বদলাতে চাইব, আপ্রাণ চাইব! কিন্তু পেরে উঠব না। অনেক দেরি হয়ে গেছে যে। অদৃশ্য অ্যান্টেনায় বসে খ্যাঁক খ্যাঁক করে হেসে তোমরা সেদিন হয়তো সমস্বরে বলে উঠবে ‘কা কস্য পরিবেদনা’!

A Unit of: Sangbad Pratidin Digital Private Limited. All rights reserved