১৯৪৯ সালের অক্টোবর থেকে ১৯৫০ সালের জানুয়ারি পর্যন্ত ভিক্টোরিয়া এবং অ্যালবার্ট (V&A) মিউজিয়ামে একটি অনন্য আন্তর্জাতিক বই জ্যাকেট প্রদর্শনীর আয়োজন করেছিলেন। যথাযথভাবে ২৪টি দেশের ৪৬০টি বইয়ের চমকপ্রদ প্রচ্ছদ সম্মিলিত প্রদর্শনীর নামকরণ করেছিলেন ‘দ্য আর্ট অফ দ্য বুক জ্যাকেট’। প্রদর্শনীর প্রচ্ছদগুলি কীভাবে নির্বাচন করা হয়েছিল তা জানা যায়নি। জমা দেওয়ার জন্য কি কোনও উন্মুক্ত আহ্বান ছিল? নাকি সুপারিশের মাধ্যমে সংঘটিত হয়েছিল প্রদর্শনীর নির্বাচিত প্রচ্ছদ?

শিল্প সমালোচক, কিউরেটর এবং প্রকাশক চার্লস রোজনার, লন্ডনে একজন হাঙ্গেরিয়ান প্রবাসী, ১৯৪৯ সালের অক্টোবর থেকে ১৯৫০ সালের জানুয়ারি পর্যন্ত ভিক্টোরিয়া এবং অ্যালবার্ট (V&A) মিউজিয়ামে একটি অনন্য আন্তর্জাতিক বই জ্যাকেট প্রদর্শনীর আয়োজন করেছিলেন। যথাযথভাবে ২৪টি দেশের ৪৬০টি বইয়ের চমকপ্রদ প্রচ্ছদ সম্মিলিত প্রদর্শনীর নামকরণ করেছিলেন ‘দ্য আর্ট অফ দ্য বুক জ্যাকেট’। প্রদর্শনীটি সার্কুলেশন বিভাগের রক্ষক পিটার ফ্লাউড সহ-কিউরেট করেছিলেন– তাঁর ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় এই প্রদর্শনী ইংল্যান্ডের বাইরে সুইজারল্যান্ড, জার্মানি, বিভিন্ন স্ক্যান্ডিনেভিয়ান দেশ এবং হল্যান্ডের মিউজিয়ামে ভ্রাম্যমাণ হয়। ফলস্বরূপ, জুরিখ ভিত্তিক বিখ্যাত আন্তর্জাতিক গ্রাফিক এবং অ্যাপ্লাইড আর্ট জার্নাল, ‘গ্রাফিস’ (নং ২৯, ১৯৫০)-এ একটি সংক্ষিপ্ত লেখা ‘দ্য বুক জ্যাকেট কামস অফ এজ’ প্রকাশিত হয়। লন্ডন প্রদর্শনীর সঙ্গে সঙ্গে, রসনারকে একটি সংক্ষিপ্ত সংক্ষিপ্ত বিবরণ লিখতে বলা হয়েছিল, যা ভিক্টোরিয়া এবং অ্যালবার্ট মিউজিয়ামের পক্ষ থেকে Her Majesty’s স্টেশনারি অফিস ‘দ্য আর্ট অফ দ্য বুক-জ্যাকেট’ শিরোনামে প্রকাশিত। প্রদর্শনীর প্রতি আন্তর্জাতিক সংবাদমাধ্যম ও জনসাধারণের আগ্রহ ছিল চোখে পড়ার মতো, দুই কিউরেটরের প্রাথমিক প্রত্যাশার চেয়ে অনেক বেশি।

প্রদর্শনীর মূল উদ্দেশ্য বইয়ের প্রচ্ছদের নান্দনিকতা উদযাপন করা, যা আগে সাধারণত ক্ষণস্থায়ী বলে প্রত্যাখ্যান করা হত। এমনকী, ১৯৪৯ সালে, স্যর ম্যাক্স বিয়ারবোম ‘দ্য অবজারভার’-এ লিখেছেন, “আমি জানি যে অন্যান্য অনেক শিল্পের সঙ্গে এখন বই-জ্যাকেটের শিল্প যোগ করা হয়েছে… প্রায় সকলেই একে অপরের মনোযোগ আকর্ষণের জন্য হিংস্রভাবে প্রতিযোগিতা করছে, নকশা এবং রঙের আলস্যে বাকিদের ছাড়িয়ে যাওয়ার জন্য তীব্র প্রচেষ্টা করছে। এটা অনেকটা জুওলজিক্যাল গার্ডেনের তোতাপাখির ঘর দেখার মতো, কিন্তু সেখানে অন্তত আঙুল দিয়ে কান বন্ধ করা যায়, যেখানে এখানে শুধু চোখ বন্ধ করে থাকতে ইচ্ছে করে।’ (অনুবাদ: লেখক)

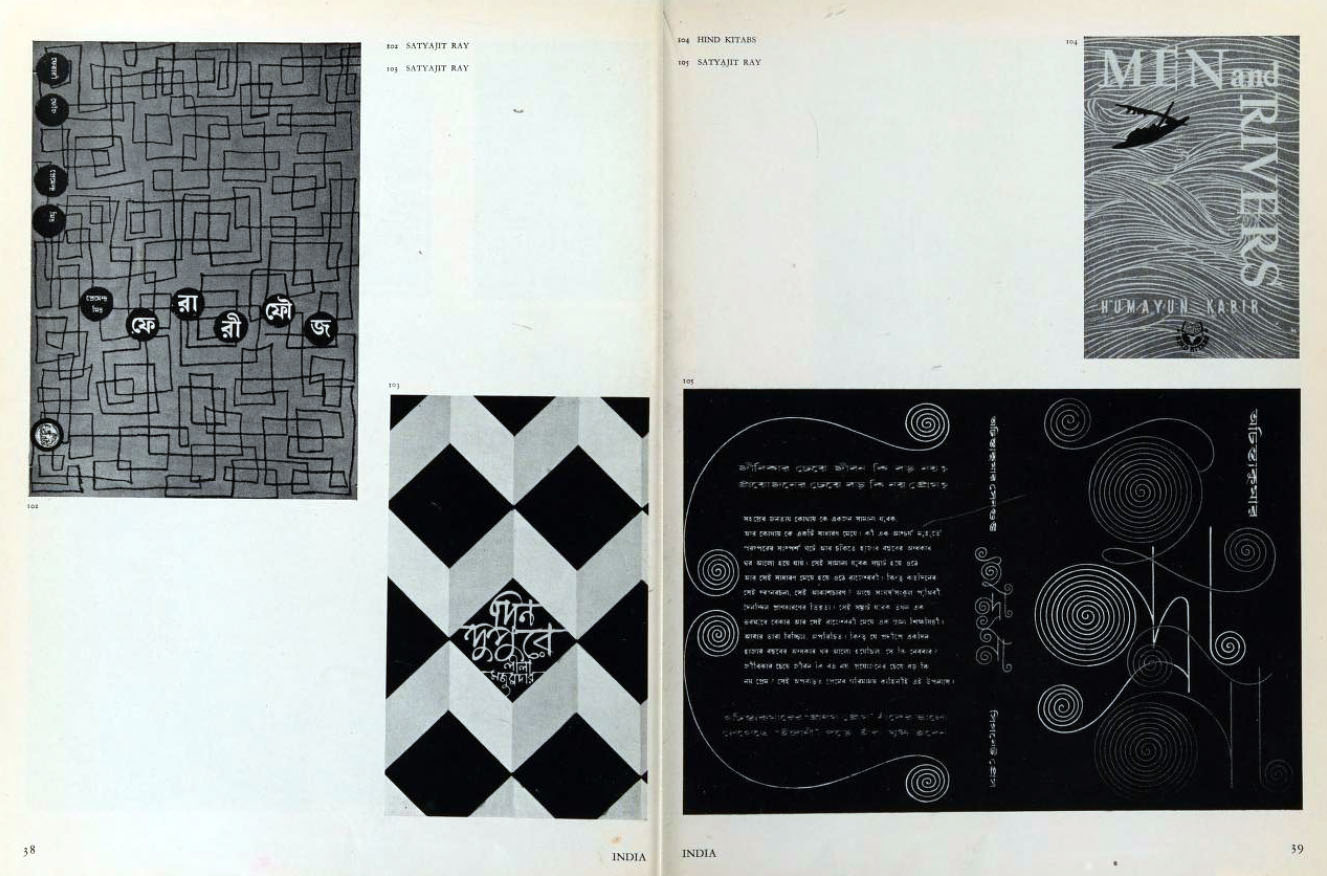

এই সংকীর্ণ, পুরনো দৃষ্টিভঙ্গি পরিবর্তনে এই বিশেষ প্রদর্শনীর অবদান অনতিস্বীকার্য। অত্যাশ্চর্য সব বই ডিজাইনের মধ্যে, কলকাতার সিগনেট প্রেসের তিনটি এন্ট্রি তাদের তাদের স্বকীয়তায় আলাদাভাবে দৃশ্যমান– প্রেমেন্দ্র মিত্রের কবিতা সংকলন, ‘ফেরারি ফৌজ’ (১৯৪৮), লীলা মজুমদারের ছোটগল্প সংকলন, ‘দিন দুপুরে’ (১৯৪৮) এবং অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্তের উপন্যাস, ‘ইন্দ্রাণী’ (১৯৪৯)। এগুলো সবই তরুণ সত্যজিৎ রায়ের করা ডিজাইন। এই আকর্ষণীয় পাদটীকার উল্লেখ আগে কোথাও করা হয়েছে বলে মনে পড়ে না।

১৯৪৩ সালে, যখন সত্যজিৎ রায় কলা ভবনে চারুকলা কোর্স সম্পন্ন করতে ব্যর্থ হওয়ার পর ডি. জে. কিমার অ্যান্ড কোং নামক বিজ্ঞাপন সংস্থায় জুনিয়র ভিজ্যুয়ালাইজার হিসেবে যোগদান করেন, তখন কেউই লাজুক লম্বা এই যুবকের শৈল্পিক বিবর্তনের পথ আন্দাজ করতে পারেননি। সম্ভবত, যিনি তাকে নিয়োগ করেছিলেন, ডি. জে. কিমারের সহকারী ব্যবস্থাপক দিলীপ কুমার গুপ্ত (জনপ্রিয়ভাবে ডি.কে নামে পরিচিত) ছাড়া। তাই, একই বছর, ডি.কে যখন ‘সিগনেট প্রেস’ নামে একটি প্রকাশনা উদ্যোগ শুরু করেন, যার লক্ষ্য ছিল বাংলা বইয়ের চেহারায় বিপ্লব আনা, তখন তিনি সত্যজিৎকে প্রধান শিল্পী হিসেবে চেয়েছিলেন। সত্যজিৎ মূলত ডি. জে. কিমারে কাজ করতেন, চাহিদাপূর্ণ ক্লায়েন্টদের জন্য তৈরি বিজ্ঞাপন তৈরি করতেন, একই সাথে সিগনেট প্রেসের কভার-ডিজাইনার হিসেবে কাজ করতেন– এমন একটি কাজ যা তাঁর সৃজনশীলতার সৃজনশীলতার স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ করত না। প্রকৃতপক্ষে, ডি. জে. কিমার সংস্থা ডি. কে, সত্যজিত, অন্নদা মুন্সি, ও. সি. গাঙ্গুলি বা মাখন দত্ত গুপ্তের মতো অন্যান্য কর্মচারীর সিগনেট প্রেসে কাজ করার ব্যাপারে আপত্তি করেনি, কারণ এটি তাদের মূল ব্যবসায়িক স্বার্থের সাথে সাংঘর্ষিক ছিল না।

সিগনেট বইয়ের প্রচ্ছদ বাংলা প্রকাশনা শিল্পে ঝড় তুলেছিল। ডি.কে বইয়ের প্রচ্ছদ বিষয়বস্তুর রূপক এবং নান্দনিক সম্প্রসারণ হিসেবে কল্পনা করতেন। এই চিন্তাধারা সেই সময়ে বাংলা প্রকাশনা শিল্পে প্রচলিত পুনরাবৃত্তিমূলক এবং প্রায়শই ভাসা-ভাসা সাজসজ্জার শৈলী থেকে স্পষ্টভাবে ভিন্ন। ডি.কে-এর দৃষ্টিভঙ্গিতে অনুপ্রাণিত সত্যজিৎ তাঁর সৃষ্টিতে খুব সহজভাবেই পশ্চিমা এবং প্রাচ্য শিল্পের রেফারেন্স ব্যবহার করতেন, যা কখনওই আরোপিত মনে হয়নি।

১৯৪৯ সালে ‘ভি অ্যান্ড এ’-তে অনুষ্ঠিত প্রদর্শনীর প্রচ্ছদগুলি কীভাবে নির্বাচন করা হয়েছিল তা জানা যায়নি। জমা দেওয়ার জন্য কি কোনও উন্মুক্ত আহ্বান ছিল? নাকি সুপারিশের মাধ্যমে সংঘটিত হয়েছিল প্রদর্শনীর নির্বাচিত প্রচ্ছদ? ভারত থেকে চারটি প্রচ্ছদ ছিল। ইতিমধ্যে উল্লেখিত তিনটি ছাড়াও, চতুর্থটি হুমায়ুন কবিরের ‘মেন অ্যান্ড রিভার্স’ নামে একটি বইয়ের। অবাক হওয়ার কিছু নেই যে, এতে শিল্পীর নাম উল্লেখ করা হয়নি, কেবল লেখা আছে প্রকাশকের নাম, ‘হিন্দ কিতাব’– যা সেই সময়ের ভারতীয় প্রকাশনা পরিস্থিতিতে প্রচ্ছদশিল্পীর করুণ অবস্থানের নির্ণায়ক। বিপরীতে, তিনটি সিগনেট বইয়ের প্রচ্ছদশিল্পীর নাম স্পষ্টভাবে উল্লেখিত। সিগনেট প্রেসে পর্দার আড়ালে কাজ করা বই-প্রস্তুতকারককে কীভাবে মূল্যায়ন করা হত, তা নাম-উল্লেখ বৃত্তান্তের মধ্যেই স্পষ্ট।

তবে, এই প্রদর্শনীতে সত্যজিৎ রায়ের ডিজাইন করা তিনটি প্রচ্ছদের নির্বাচনের পিছনে কী স্থিতিমাপ লুকিয়ে ছিল, তা বোঝা কঠিন নয়। এগুলির সবকটিতেই তৎকালীন অত্যাধুনিক বাউহাউস প্রভাব রয়েছে, যা সম্ভবত সত্যজিৎ তাঁর বিজ্ঞাপনের কাজের সময় তুলে ধরেছিলেন। ‘গেব্রাউচসগ্রাফিক’এর মতো ম্যাগাজিনগুলি (যারা বাউহাউসের উদ্দেশ্যকে সমর্থন করত), ডি. জে. কিমার অফিসে তাঁর সহকর্মীদের মধ্যে অবাধে প্রচারিত হয়েছিল। বাউহাউসের ন্যূনতমতাবাদের (minimalist) ব্যাকরণ– একটি ত্রিভুজ, একটি বর্গক্ষেত্র এবং একটি বৃত্ত– একটি মৌলিক জ্যামিতিক স্বচ্ছতা জাগিয়ে তুলেছিল যা সত্যজিৎকে গভীরভাবে প্রভাবিত করেছিল।

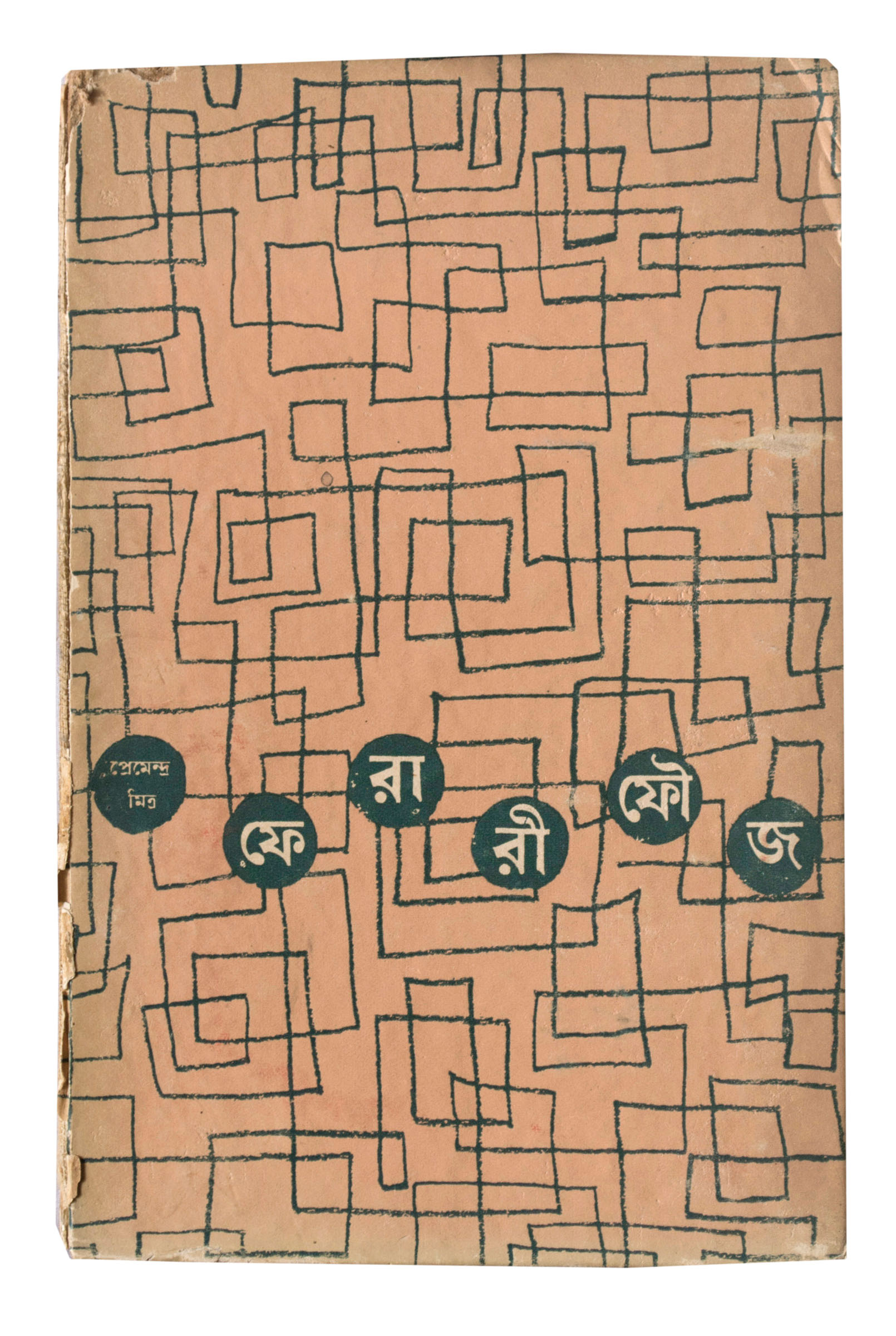

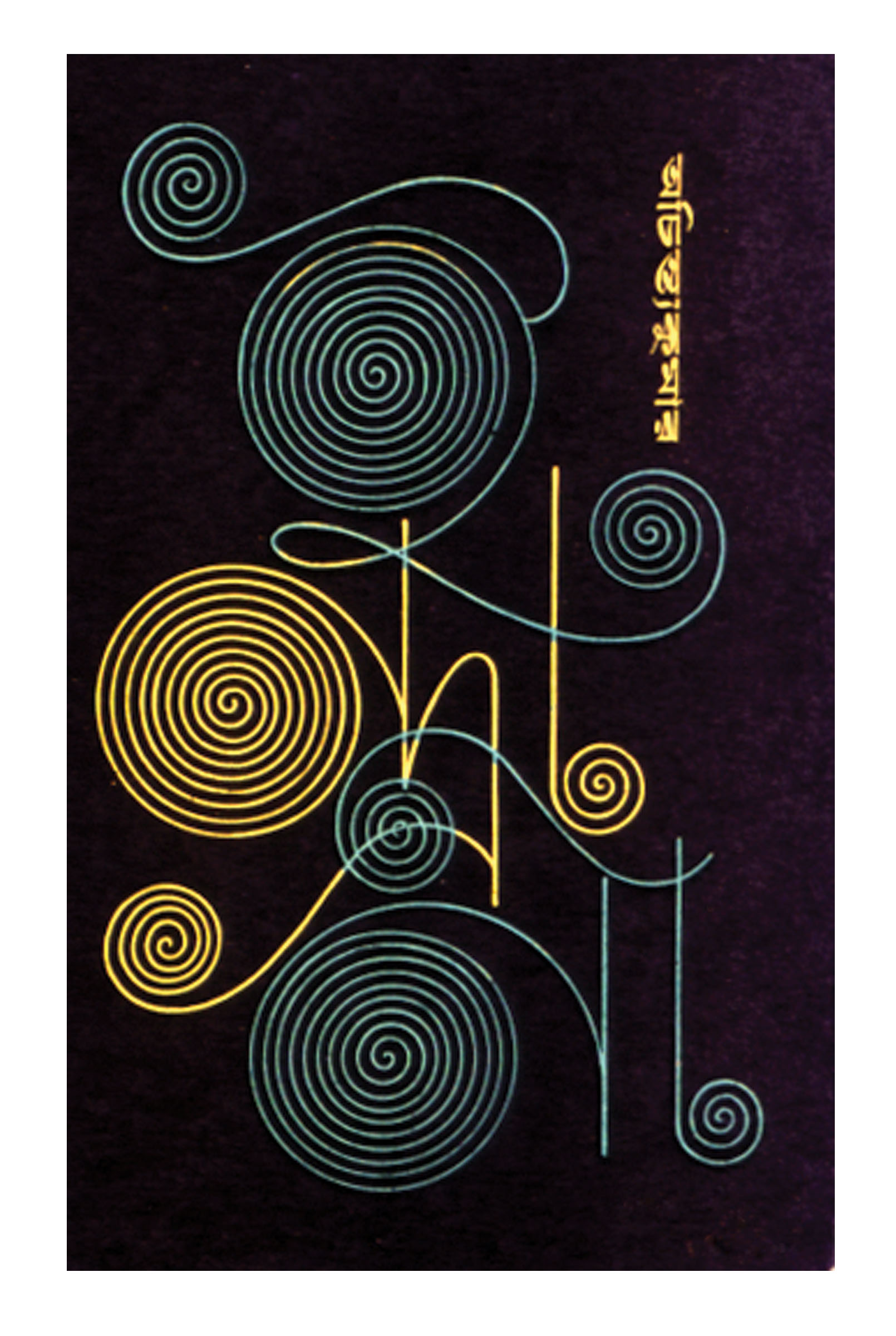

লীলা মজুমদারের ‘দিন দুপুরে’ প্রচ্ছদে সত্যজিৎ চিত্রাঙ্কন থেকে সম্পূর্ণ দূরে সরে যান– শুধুমাত্র কালো রঙের আইসোমেট্রিক 3D কিউবের বিশুদ্ধ জ্যামিতি এবং হলুদ রঙের বিভিন্ন স্বরবৃত্ত ব্যবহার করে দিনের মধ্যভাগকে প্রতীকীভাবে তুলে ধরেন। কালো রঙের সঙ্গে মিলিত উজ্জ্বল হলুদ রংয়ের টোনের সামান্য তারতম্যও জ্বলন্ত সূর্যের রঙের প্রতীকীকরণকে আরও শক্তিশালী করে। একইভাবে, ‘ফেরারি ফৌজ’-এর প্রচ্ছদ আন্তঃসংযুক্ত রেখা ওভারল্যাপিং বর্গক্ষেত্রের একটি গোলকধাঁধা তৈরি করে যা বইয়ের শিরোনামের রূপক। শিরোনামের অক্ষরগুলিকেও পৃথক করা হয়েছে এবং বিচ্ছিন্নতার থিম প্রতীকী করার জন্য জলপাই বৃত্তাকার আকারের মধ্যে স্থাপন করা হয়েছে। অদ্ভুতভাবে, এই বৃত্তাকার আকারগুলিতে বাসা বাঁধা অক্ষরগুলি আন্তঃসংযুক্ত বর্গক্ষেত্রের ঘনত্বের ভারসাম্য বজায় রাখে, স্থানিক বিন্যাসের দিক থেকে পুরো চিত্রটিকে প্রাণবন্ত করে তোলে। যদিও সুন্দর হাতে লেখা অক্ষর বাংলা বই তৈরির শিল্পে বিরল ছিল না, তবুও সত্যজিৎ ক্যালিগ্রাফির সঙ্গে পরীক্ষা-নিরীক্ষা আরও আধুনিকতাবাদী যুগের সূচনা করে। সত্যজিৎ প্রতিটি বাংলা অক্ষরের আকার এবং প্রতিসাম্য নিয়ে পরীক্ষা করতে শুরু করেন– জ্যামিতিক নির্ভুলতার সঙ্গে তার ক্যালিগ্রাফিক ব্রাশের মুক্ত-প্রবাহিত গতিপথকে মিশ্রিত করেন। এর সেরা উদাহরণগুলির মধ্যে একটি হল অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্তের ‘ইন্দ্রাণী’র প্রচ্ছদ যেখানে শিরোনামের প্রতিটি অক্ষর থেকে প্রাকৃতিকভাবে প্রসারিত কেন্দ্রীভূত বৃত্ত আজও দেখলে বিস্ময়কর লাগে বইকি! উল্লম্বভাবে স্থাপন করা তিনটি বড় বৃত্ত ছয়টি ছোট বৃত্তাকার এক্সটেনশন দ্বারা প্রতিস্থাপিত। নীল এবং হলুদ রঙের সংমিশ্রণ পাঠকদের কেন্দ্রীভূত বৃত্তের উপর মনোনিবেশ করতে সাহায্য করে।

সত্যজিৎ সহজেই নিরাপদ পথ বেছে নিতে পারতেন এবং প্রচ্ছদগুলোর অলংকরণে রূপক চিত্র ব্যবহার করতে পারতেন যা সাধারণ পাঠকের কাছে সহজবদ্ধ হত। পরিবর্তে, তিনি সচেতনভাবে একটি ভিন্ন পথ বেছে নেন, কারণ তিনি দৃঢ়ভাবে একটি শৈল্পিক স্বাক্ষর তৈরিতে বিশ্বাস করতেন যা শক্তিশালী ন্যূনতম রচনা, জ্যামিতিক সারিবদ্ধতা, স্থানিক ভারসাম্য, উদ্ভাবনী বিন্যাস এবং যুগান্তকারী ক্যালিগ্রাফির মিশ্রণ। এই উপাদানগুলিই ছিল তাঁর শৈল্পিক দৃষ্টিভঙ্গির সঙ্গে আধ্যাত্মিকভাবে একীভূত, এবং এর জন্য তিনি কেবল বাজারের চাহিদা মেটানোর জন্য আপস করতে ইচ্ছুক ছিলেন না।

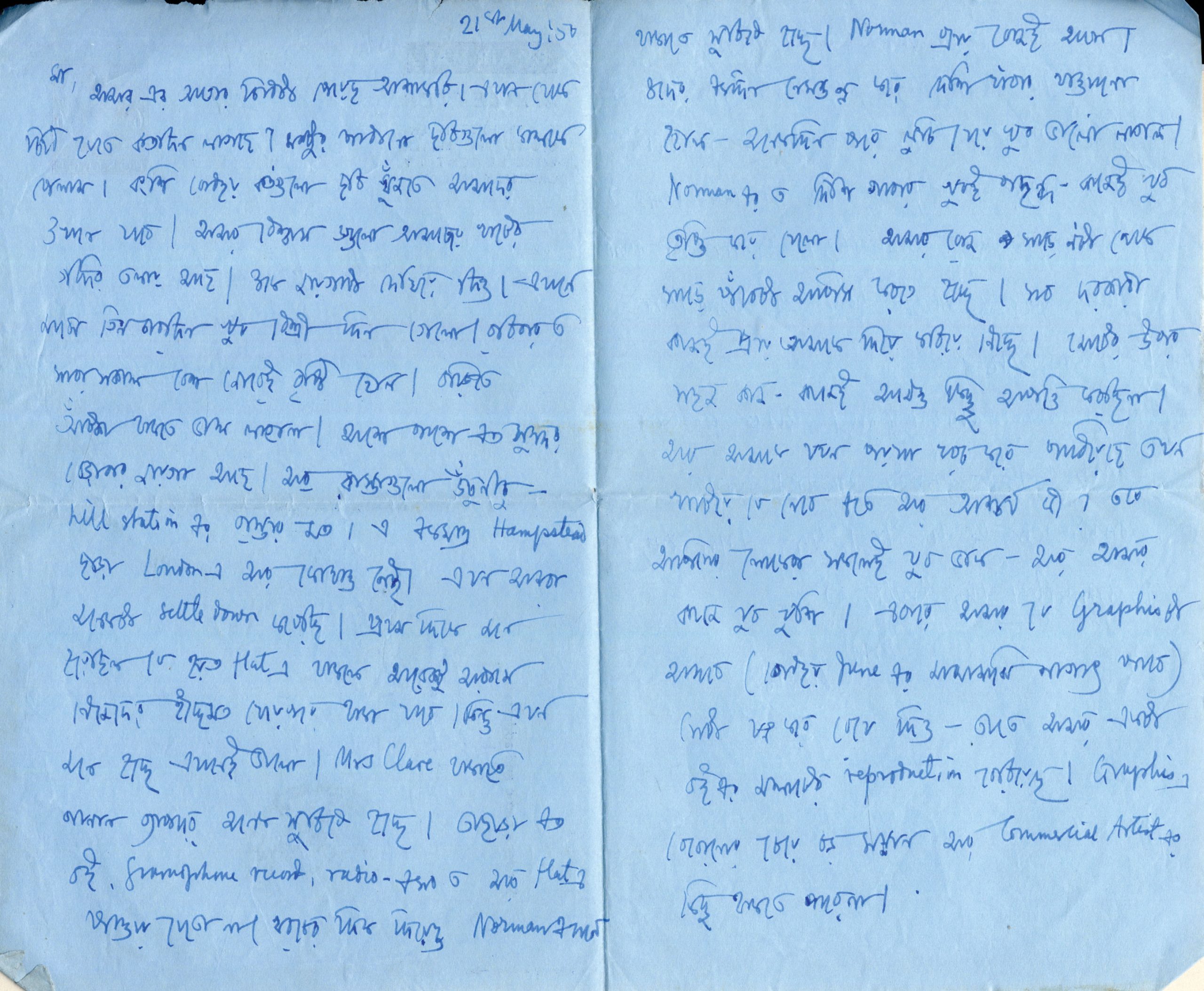

ঘটনাক্রমে, প্রদর্শনী চলাকালীন সত্যজিৎ লন্ডনে ছিলেন না। প্রদর্শনী শেষ হওয়ার কিছুদিন পর উনি লন্ডনে পৌঁছন। সত্যজিৎ রায়ের পুত্র সন্দীপ রায় তাঁর বাবার স্মৃতির অক্লান্ত কিউরেটর। তাঁর সংগ্রহে থাকা একটি চিঠিতে আমরা জানতে পারি যে সত্যজিৎ ‘গ্রাফিস’ ম্যাগাজিনে তাঁর একটি প্রচ্ছদ দেখে আনন্দিত। ১৯৫০ সালের ২১ মে, তাঁর মাকে লেখা এই চিঠিতে তিনি লিখেছেন, ‘এবারে আমার যে গ্রাফিস (পত্রিকা) টা আসবে (বোধহয় জুনের মাঝামাঝি নাগাদ পাবে) সেটা যত্ন করে রেখে দিও তাতে আমার একটি বইয়ের মলাটের ‘reproduction’ বেরিয়েছে। গ্রাফিসে বেরোনোর চেয়ে আর বড় সম্মান commercial artist এর কিছু থাকতে পারেনা।’ কৌতূহলের বিষয় হল, তিনি সেই প্রদর্শনীর কথা উল্লেখ করতে এড়িয়ে গেছেন যা প্রথমে এই নিবন্ধটির সূত্রপাত করেছিল।

এই পর্বটি সত্যজিৎ রায়ের সৃজনশীলতার স্বীকৃতির ক্ষেত্রে আন্তর্জাতিক অঙ্গনে তাঁর প্রথম পদক্ষেপগুলির মধ্যে একটি– পরে ১৯৫৫ সালে ‘পথের পাঁচালী’ মুক্তির পর ইতিহাস সকলেরই জানা।

…………………….

এই লেখার জন্য লেখক বিশেষভাবে শ্রী সন্দীপ রায়ের কাছে কৃতজ্ঞ।

টিকা

[1] মূল উক্তি: ‘I gather that to the many other arts has now been added the art of the book-jacket … almost all of them violently vying with one another for one’s attention, fiercely striving to outdo the rest in crudity of design and of colour. It is rather like visiting the parrot-house in the Zoological Gardens, save that there one can at least stop one’s ears with one’s fingers, whereas here one merely wants to shut one’s eyes.’

………………………..

রোববার.ইন-এ পড়ুন পিনাকী দে-র অন্যান্য লেখা

………………………..

A Unit of: Sangbad Pratidin Digital Private Limited. All rights reserved