সম্প্রতি ৩ অক্টোবর, ২০২৫-এ কেরল সরকার একটি বিল অনুমোদন করেছেন– ‘Right to disconnect’. এই বিল কর্মজীবী মানুষের মানসিক স্বাস্থ্য ও ব্যক্তিগত জীবনের ভারসাম্য রক্ষার জন্য প্রস্তাবিত একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ। বলা হয়েছে, নির্ধারিত কাজের সময় শেষ হওয়ার পর কোনও কর্মচারীকে অফিসের কল, মেইল বা মেসেজের উত্তর দিতে বাধ্য করা যাবে না। আজকের ডিজিটাল যুগে ‘always online’ সংস্কৃতি মানসিক চাপ বাড়াচ্ছে, যা এই বিল প্রতিরোধ করতে চায়। বিল পাশ হলে কেরল হবে ভারতের প্রথম রাজ্য, যেখানে কর্মীদের এই অধিকার আইনত স্বীকৃতি পাবে। বিলটি সরকারি ও বেসরকারি উভয় ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য। কিন্তু আদতে কী ঘটবে?

২০১৭, সদ্য একটি বেনামী সংস্থায় অ্যাসিস্ট্যান্ট ম্যানেজারের চাকরি পেয়ে ঢুকেছি। প্রাথমিক ট্রেনিংয়ের পরে, আসল কাজ শুরুর প্রথম সপ্তাহের মাঝখানেই একদিন ডাক পড়ল বসের ঘরে। নামী ই-কমার্স সংস্থার চকচকে আইডি কার্ড ঝুলিয়ে উঁকি দিলাম কেবিনে। তলব হল আমারই টিমের আরও এক অধস্তন কর্মচারীরও। অবশ্য সে ততক্ষণে অফিসের মায়া কাটিয়ে ফিরে গিয়েছে বাড়িতে, তাঁর শিফট শেষ করেই। আমি থেকে গিয়েছিলুম প্রথম সপ্তাহ, তখনও রিপোর্ট ইত্যাদি গুছিয়ে সময়ে কেটে পড়তে পারিনি, শুধুমাত্র সেই কারণেই। তা সেই ছেলেটিকে ফোন করে একটা রিপোর্টের কথা জানতে চাইলুম, বসের নির্দেশে। ছেলেটি শান্ত গলায় জানাল, সে বাড়ি পৌঁছে গিয়েছে এবং রিপোর্ট সে কাল সকালে অফিসে আসার আগে দিতে পারবে না। পাশ থেকে তাঁর আড়াই বছরের মেয়ের গলা পাচ্ছি, কেবলই ডেকে চলেছে বাবাকে, খেলতে চেয়ে। সংগত যুক্তি, এবং এমনও নয় যে, সেদিনের কাজ বাকি রেখে সে চলে গিয়েছে। বসকেও জানালাম সে কথা। পরদিন অফিসে গিয়ে শুনি তাঁর তলব হয়েছে আবারও; এবার এইচআরের ঘরে। খানিকক্ষণ পরে দেখি, ওই চকচকে আইডি কার্ড খুলে সে বেরিয়ে যাচ্ছে অফিস ছেড়ে। দোষের মধ্যে, সে বলে বসেছে– অফিসের পরে, অফিসের কাজের জন্য তাকে যেন ব্যস্ত না করা হয়! বিবাহিত, সন্তানের বাপ, বাড়িতে অসুস্থ বাবাকে দেখাশোনা করা ছেলে, সবে দিল্লি থেকে এসেছে চাকরি পাল্টে; নিমেষের মধ্যে তার চাকরি চলে গেল, কেবলমাত্র নির্ধারিত সময়ের পর সে কাজ করতে চায়নি বলে! সে আর আমি একই দিনে জয়েন করেছি সেই চাকরিতে।

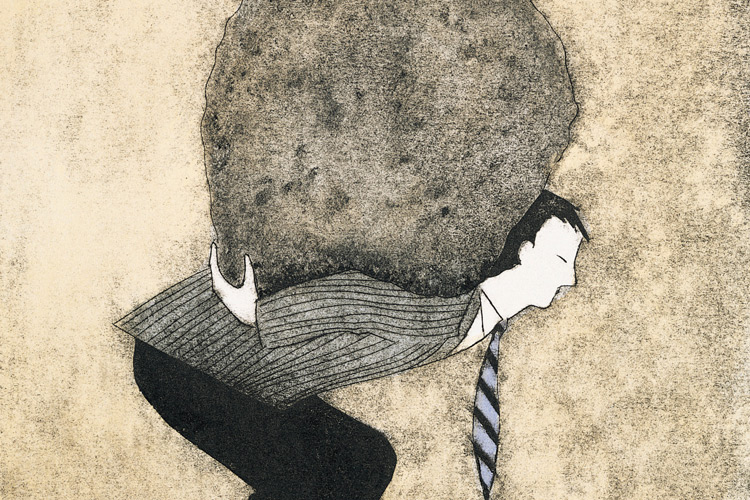

এরপর আরও পাঁচ বছর ছিলাম সেখানে। এন্তার পয়সা ছাড়া ওভার টাইম, রাত বারোটা অবধি অফিসে থেকে নিজের ট্যাক্সি খরচে বাড়ি ফেরা, কথা দিয়েও নিজের দাদু-দিদার পঞ্চাশতম বিবাহবার্ষিকীতে না পৌঁছতে পারা, পার্টনারের জন্মদিনে মজুত না থাকা– সমস্ত কিছু বন্ধক দিয়ে দিনের পর দিন অফিসের কাজে ডুবে থেকে উদ্ধার করে দিয়েছি আমার কোম্পানিকে! কোথাও কি ভয় ছিল না? একশোবার ছিল, তাই বাড়ি থেকে বারবার যখন ফোন আসত ‘কখন ফিরবি’ করে, দাঁত-মুখ খিঁচিয়ে ভেঙচি দেখাতে চেয়েছি সেই ভয়কেই। তাতে অবশ্য ভয়ের কিছুই আসে যায়নি, শুধু ব্যক্তিগত মুহূর্তগুলো সরে সরে গিয়েছে আমিহীন।

রাত বারোটার সময়ে ল্যাপটপ বন্ধ করে, পরদিন সকাল ন’টায় অফিস ঢোকার সময় দেখেছি, অফিসের মধ্যে জিমে শরীরচর্চায় ব্যস্ত মানুষ। ইকোস্পেসের মতো নির্জন প্রান্তরে, সকালে কানে হেডফোন গুঁজে কল সারতে সারতে ব্রেকফাস্ট করছে কেউ, কেউ সাঁতার কাটছে অফিস ক্লাবের পুলে। ঝাঁ চকচকে নেওটিয়া প্রাঙ্গণে, দুই পাশে সারি দেওয়া বনসাই আর ফুল গাছের সমাহার। মাঝে মাঝে পার্কের মতো বেঁটে বেঁটে বিদেশি আলো; তারই মায়াবী ছায়ায় পাশে রাখা সুদৃশ্য কাঠের বেঞ্চে জোড়ায় বসে প্রেম করে নিচ্ছে খানিকক্ষণ, যন্ত্রে মেপে দেওয়া ৩০ মিনিটের ব্রেকে। মনে হয়েছে, আহা! দীর্ঘ সময় হলেও, কেমন সুন্দর আয়োজনে ভরিয়ে রেখেছে কর্মচারীদের মন-প্রাণ। পরে, অনেক পরে বুঝেছি– এই সমস্তই মানুষকে খুড়োর কলে বেঁধে রাখার তাবড় আয়োজন। আধুনিক সমস্ত সরঞ্জামের জৌলুসে তোমার যেন মনে না পড়ে, বাবা মায়ের সঙ্গে বসে রাতের খাবার খাওয়ার আহা রে, যেন কিছুতেই দুঃখ না ফোটে প্রেমিকার সঙ্গে দু’দণ্ড দেখা করার আকুতিতে।

২০২০ সালের প্যানডেমিক, আরও পালে হাওয়া দিল এই জাঁতাকলের। ‘ওয়ার্ক ফ্রম হোম’-এর আবহে ঘেঁটে গেল ৮/১০ ঘণ্টার অফিস টাইম। অতিমারীর যে কামড় বাতাসে বিষ ঢেলে গেল, তাকেও পণ্য করে ফেলল বহুজাতিক সংস্থারা। নাভিশ্বাস ওঠা ট্র্যাফিকের ট্রাপিজে ডিগবাজি খেতে খেতে অফিস যাওয়া মানুষ ভাবল, বাড়ি থেকে কাজ করার আরামটা বুঝি ‘প্রাইজ’। তা সেই প্রাইজের সঙ্গে ক্রমে এল ১৫ ঘণ্টার অফিস টাইম, অথবা ‘যখন যা চাই/ তখনই তা চাই’-য়ের কর্পোরেট আবদার। ক্রমে সেই আবদার গলার ফাঁস হয়ে, ফাঁসি হয়ে বসল। ২৫ বছরের মুম্বইয়ের সৌরভ লাদ্ধা, ২৬ বছরের আনা সিবাস্তিয়ান বা নিখিল সোমবংশী– কাউকেই শেষ অবধি আলোয় বেঁধে রাখতে পারল না মায়াবী আলোরা, অথবা মাসের শেষের ভারি পে স্লিপও। আসলে আমরা বুঝতে পারি না, ওই মরীচিকার মতোই স্যালারির শেষ শূন্যগুলোর পিছনে ছুটতে ছুটতে ভেতরে ভেতরে হাঁফ ধরে যায় অনেক আগেই, কাছের মানুষগুলোর সঙ্গে না কাটাতে পারা সময়ের ব্যাবধানে, ধীরগতিতে যে বিছিন্নতা আমাদের গ্রাস করে তার মার অতিমারীর চেয়েও ভয়ানক।

…………………………………………..

নিজের চাকরি জীবনেই দেখেছি, যত সহজে একজন বিবাহিতা মহিলা ছুটি চেয়ে নিতে পারেন, বাড়ি বা পরিবারের প্রয়োজনে; পুরুষদের ক্ষেত্রে কিন্তু তা অত সহজ নয়। আবার মহিলাই যদি অবিবাহিত হন, তখনও কিন্তু তাঁদের একই সমস্যার মধ্যে পড়তে হয়। আমাদের সমাজব্যবস্থা বিশ্বাস করে, যে বিবাহিতা মহিলাদেরই কেবলমাত্র ছুটি বা তাড়াতাড়ি কাজ শেষ করে বাড়ি যাওয়া প্রয়োজন; কারণ তাঁকে সংসার সামলাতে হবে। লিঙ্গ এবং পিতৃতন্ত্র নির্ভর সমাজ কেবলমাত্র স্বামী-পুত্রের সংসারের প্রয়োজনেই নমনীয় হতে জানে, বাকি ব্যক্তিগত জীবন বা সময় সম্পর্কে সে নেহাতই নির্বিকার; বা বোধহয় খানিকটা বিরূপই।

…………………………………………..

বিগত বছর তিনেকের এই আগ্রাসী কাজের চাপের বলি অল্পবয়সি প্রাণই, কারণ প্রতিযোগিতার সঙ্গে পাল্লা দিয়ে বেড়েছে চাহিদা ও মূল্যবৃদ্ধিও। তাই সমস্ত জল্পনা, আলোচনা, লেখালেখির পর সম্প্রতি ৩ অক্টোবর, ২০২৫-এ কেরালা সরকার একটি বিল অনুমোদন করেছেন– ‘Right to disconnect’. এই রাইট টু ডিসকানেক্ট বিল কর্মজীবী মানুষের মানসিক স্বাস্থ্য ও ব্যক্তিগত জীবনের ভারসাম্য রক্ষার জন্য প্রস্তাবিত একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ। বিলে বলা হয়েছে, নির্ধারিত কাজের সময় শেষ হওয়ার পর কোনও কর্মচারীকে অফিসের কল, মেইল বা মেসেজের উত্তর দিতে বাধ্য করা যাবে না। অর্থাৎ কাজের সময়ের বাইরে অফিস সংক্রান্ত যোগাযোগে ‘না’ বলার অধিকার কর্মচারীর থাকবে। বিলটির লক্ষ্য হল কাজ ও ব্যক্তিগত জীবনের সীমানা স্পষ্ট করা, যাতে কর্মীরা বিশ্রাম নিতে পারেন ও পরিবারের সঙ্গে সময় কাটাতে পারেন। আজকের ডিজিটাল যুগে ‘always online’ সংস্কৃতি মানসিক চাপ বাড়াচ্ছে, যা এই বিল প্রতিরোধ করতে চায়। বিল পাশ হলে কেরালা হবে ভারতের প্রথম রাজ্য, যেখানে কর্মীদের এই অধিকার আইনত স্বীকৃতি পাবে। বিলটি সরকারি ও বেসরকারি উভয় ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য। এতে প্রতিষ্ঠানগুলোকে নির্দিষ্ট কর্মঘণ্টা মেনে চলতে ও অতিরিক্ত যোগাযোগ থেকে বিরত থাকতে নির্দেশ দেওয়া হবে। এর ফলে কর্মক্ষেত্রে উৎপাদনশীলতা ও মানসিক সুস্থতা– দুটোই বাড়বে। সার্বিকভাবে, এই বিল কর্ম জগতে মানবিকতা স্থাপনের পথে এক যুগান্তকারী পদক্ষেপ বলেই ধরা হচ্ছে।

কিন্তু বহু সংস্থা, যেমন আই টি, ব্যাঙ্ক এবং স্টার্ট আপগুলো, তাদের কর্মজীবনের আধারই হচ্ছে দীর্ঘ শিফট, এবং দিল্লি, মুম্বই, বেঙ্গালুরুর মতো শহরে তা দীর্ঘতর, অফিস যাতায়াতের সময় নিয়ে। গোদের ওপর বিষফোঁড়া, বছরের পর বছর ধরে প্রাইভেট সংস্থার কাছে যার যত দীর্ঘ শিফট, তার অর্থ কাজের প্রতি তার তত বেশি মনোযোগ– সে তত ভালো কর্মচারী। ভারতের মতো বিপুল জনসংখ্যায় হাঁফ ধরে যাওয়া দেশের, চাকরির তুমুল প্রতিযোগিতার বাজারে, কাজ টিকিয়ে রাখতে গেলে এই কমিটমেন্ট দেখাতে না পারলে মুশকিল। নিজের প্রাপ্য ছুটি চাইতেও যেখানে ইতস্তত করতে হয়, সেখানে এই বিলের সম্ভাব্য প্রভাব নিয়ে প্রশ্ন থেকেই যায়।

নিজের চাকরি জীবনেই দেখেছি, যত সহজে একজন বিবাহিতা মহিলা ছুটি চেয়ে নিতে পারেন, বাড়ি বা পরিবারের প্রয়োজনে; পুরুষদের ক্ষেত্রে কিন্তু তা অত সহজ নয়। আবার মহিলাই যদি অবিবাহিত হন, তখনও কিন্তু তাঁদের একই সমস্যার মধ্যে পড়তে হয়। আমাদের সমাজব্যবস্থা বিশ্বাস করে, যে বিবাহিতা মহিলাদেরই কেবলমাত্র ছুটি বা তাড়াতাড়ি কাজ শেষ করে বাড়ি যাওয়া প্রয়োজন; কারণ তাঁকে সংসার সামলাতে হবে। লিঙ্গ এবং পিতৃতন্ত্র নির্ভর সমাজ কেবলমাত্র স্বামী-পুত্রের সংসারের প্রয়োজনেই নমনীয় হতে জানে, বাকি ব্যক্তিগত জীবন বা সময় সম্পর্কে সে নেহাতই নির্বিকার; বা বোধহয় খানিকটা বিরূপই।

এই অবস্থায়, বিশেষ করে প্রাইভেট কোম্পানিগুলোতে, কর্মচারী এবং সংস্থার মধ্যে পারস্পরিক বোঝাপড়া না থাকলে এই বিলের প্রাসঙ্গিকতা পাওয়া মুশকিল। নির্ধারিত কাজের সময়ের পরেও কাজ না দেওয়ার, বা কর্মচারীকে কাজে আটকে না রাখার প্রথম ধাপ নিতে হবে সংস্থাগুলিকেই, প্রয়োজন জেন্ডার নিউট্রাল নীতিরও; যেখানে ব্যক্তিগত জীবন এবং ছুটিকে মান্যতা দেওয়া হবে সকলের ক্ষেত্রেই। শুধুমাত্র আইনের চোখে বিল পাশ হলেই কোনও চিত্র বদলে যায় না; আট ঘণ্টা প্রাণপাত করে কাজ করেও, যদি মানুষ দেখে স্রেফ আরও দু’ঘণ্টা বেশি থাকতে নারাজ হওয়ায়– বেতন বৃদ্ধি, প্রোমোশন, চাকরির মেয়াদ সবই বিপর্যস্ত হয়ে পড়ছে– তখন সে আইনের বুলি নিয়ে মাথা না ঘামিয়ে মুখ গুঁজে বসে পড়বে ল্যাপটপে, সবকিছু ভুলেই। কারণ ওই একটাই, যে বাজারে চাকরি মেলে না সেখানে চাকরি খোয়ানোর মতো বোকামো কেউ করবে না। ফলে, ভিখারির মানচিত্রে বেছে নেওয়াটা বিলাসিতা, মূল টিকে থাকার লড়াইটাই।

A Unit of: Sangbad Pratidin Digital Private Limited. All rights reserved