খবর জোগাড় বা ছবি তোলার সময় সব আবেগকে দূরে রাখাই সাংবাদিক হওয়ার অন্যতম শর্ত। তত্ত্ব ও রীতি অনুযায়ী, যার পোশাকি নাম ‘পেশাদারিত্ব’। আর এই ‘আবেগহীন’ হওয়ার জন্য বহু সময় কাঠগড়ায় উঠতে হয় সাংবাদিক, ফটোগ্রাফারদের। বিভিন্ন বিপর্যয়ের ঘটনায় পেশাগত ভূমিকা ছাপিয়ে আর্তদের পাশে দাঁড়ানো উচিত কি না, তা নিয়ে বিতর্কের অবসান এখনও ঘটেনি। আদৌ ঘটবে কি না, তা-ও অজানা।

প্রচ্ছদ শিল্পী: দীপঙ্কর ভৌমিক

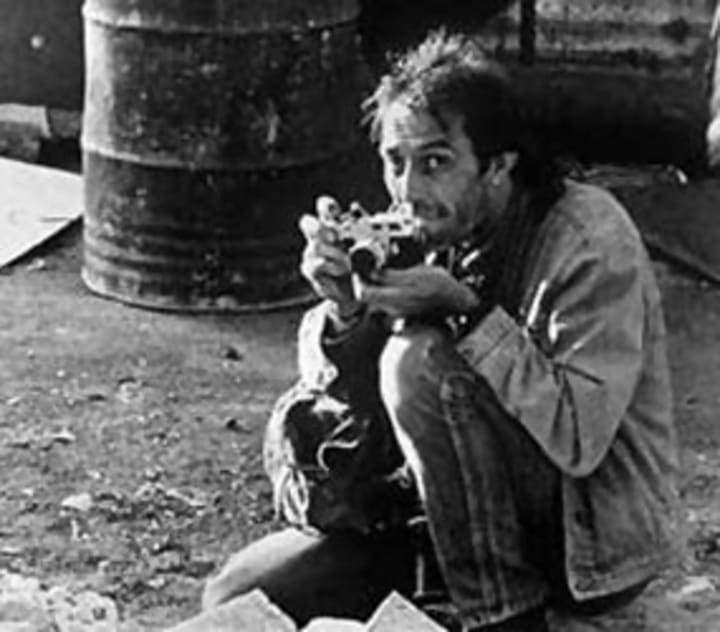

বহুল চর্চিত দু’একটি ঘটনার উল্লেখ করে গৌরচন্দ্রিকা করা যাক। প্রথম ঘটনার কুশীলব কেভিন কার্টার। দক্ষিণ আফ্রিকার চিত্রসাংবাদিক। সুদানে ১৯৯৩ সালে ভয়াবহ দুর্ভিক্ষ হয়েছিল। তা নিয়ে ছবি তুলে পুলিৎজার পুরস্কার পেয়েছিলেন কার্টার। ছবির নাম, ‘শকুন ও ছোট্ট মেয়েটি’। কী, মনে পড়ছে? বিখ্যাত এই ছবিটি প্রথম ছাপা হয় ‘দ্য নিউ ইয়র্ক টাইমস’-এ, ২৬ মার্চ।

প্রথমে একটি বালককে কন্যাশিশু ভাবা হয়েছিল। ছবিতে দেখা যাচ্ছে, একটি লম্বা গ্রীবাবিশিষ্ট শকুনের সামনে অজ্ঞান হয়ে লুটিয়ে পড়ে রয়েছে শিশুটি। আর অদূরে দাঁড়িয়ে থাকা শকুনটি শ্যেনদৃষ্টি নিয়ে তার দিকে তাকিয়ে মৃত্যু প্রতীক্ষায়। অনেকে মনে করেন, শিশুটির মৃত্যুর প্রতীক্ষায় ছিলেন স্বয়ং কার্টারও। যদিও পরে জানা যায়, ছবি তুলে তিনি শকুনটিকে তাড়িয়ে দিয়ে রাষ্ট্রসংঘের ত্রাণ বিমানে এলাকা ছেড়ে চলে যান।

ছবিটি ছাপা হওয়ার পর ব্যাপক প্রতিক্রিয়ার মুখে পড়ে নিউ ইয়র্ক টাইমস। বাচ্চাটির অবস্থা জানতে চেয়ে প্রচুর ফোন, চিঠি আসে। ১৯৯৩ সালের ৩০ মার্চ সে জন্য বিশেষ সম্পাদকীয় ছাপতে হয় তাদের। কিন্তু শিশুটি রাষ্ট্রসংঘের ত্রাণকেন্দ্রে আদৌ পৌঁছতে পেরেছিল কি না, তা অজানাই থেকে যায় শেষ পর্যন্ত। ১৯৯৪ সালে ফিচার ফটোগ্রাফি বিভাগে পুলিৎজার পুরস্কার পান কেভিন কার্টার। আর তার চার মাস বাদে তিনি আত্মহত্যা করেন। হতাশা, ক্ষুধার্ত আহত শিশুদের যন্ত্রণা, দুঃস্বপ্ন তাঁকে কুড়েকুড়ে খাচ্ছিল।

দ্বিতীয় ঘটনাটি মুক্তিযুদ্ধের সময় তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের। ঢাকা থেকে ২০ কিমি দূরে এক গ্রামে হামলা চালায় পাক হানাদাররা। দূর থেকে কালো ধোঁয়া দেখে অকুস্থলে গেলেন মার্কিন সাংবাদিক আর্নল্ড জিটলিন। এক সময় অ্যাসোসিয়েট প্রেসের সংবাদদাতা, পরে ব্যুরো-প্রধান হয়েছিলেন। গ্রামে পৌঁছে দেখলেন, প্রচুর কুটির ধূলিসাৎ, কোনটা পুড়ে ছাই। জিনিসপত্র ছড়িয়ে-ছিটিয়ে। একটি কুঁড়েঘরের সামনে পড়ে এক ব্যক্তি। মারাত্মক জখম। তাঁকে ধরে রয়েছেন এক মহিলা। জিটলিনকে দেখে ভয়ার্ত চোখে তাকালেন। দ্রুত তাঁর ছবি তুলে গাড়ি করে ঢাকায় ফিরে যান জিটলিন, যাতে তড়ঘড়ি সচিত্র প্রতিবেদন পাঠাতে পারেন। পরে তাঁর মনে প্রশ্ন জাগে, তিনি কি ঠিক করেছিলেন? তাঁর কি আহত লোকটির শুশ্রূষার জন্য কিছু সাহায্য করা উচিত ছিল না?

পেশাগত দায়িত্ব মাথায় রাখলে হয়তো ঠিক কাজই করেছিলেন কেভিন কার্টার বা আর্নল্ড জিটলিনরা। না-হলে সুদানের ভয়াবহ দুর্ভিক্ষের কথা বা বাংলাদেশে পাক সেনাদের নির্মম অত্যাচারের কথা বিশ্ববাসী জানতে পারত না। স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন উঠতে বাধ্য, পেশাদারি দায়বদ্ধতা কি কখনও কখনও মানবিকতার পথ আটকে দাঁড়ায়? ইচ্ছা থাকলেও পীড়িতর দিকে সাহায্যের হাত বাড়ানো অসম্ভব হয়ে ওঠে?

…………………………………………

ঢাকা থেকে ২০ কিমি দূরে এক গ্রামে হামলা চালায় পাক হানাদাররা। দূর থেকে কালো ধোঁয়া দেখে অকুস্থলে গেলেন মার্কিন সাংবাদিক আর্নল্ড জিটলিন। এক সময় অ্যাসোসিয়েট প্রেসের সংবাদদাতা, পরে ব্যুরো-প্রধান হয়েছিলেন। গ্রামে পৌঁছে দেখলেন, প্রচুর কুটির ধূলিসাৎ, কোনটা পুড়ে ছাই। জিনিসপত্র ছড়িয়ে-ছিটিয়ে। একটি কুঁড়েঘরের সামনে পড়ে এক ব্যক্তি। মারাত্মক জখম। তাঁকে ধরে রয়েছেন এক মহিলা। জিটলিনকে দেখে ভয়ার্ত চোখে তাকালেন। দ্রুত তাঁর ছবি তুলে গাড়ি করে ঢাকায় ফিরে যান জিটলিন, যাতে তড়ঘড়ি সচিত্র প্রতিবেদন পাঠাতে পারেন। পরে তাঁর মনে প্রশ্ন জাগে, তিনি কি ঠিক করেছিলেন?

…………………………………………

যদি তাই হয়, তাহলে ফক্স নিউজের সাংবাদিক ভ্যান ডিলেনকে কী বলা যাবে? সদ্যই তিনি এবং তাঁর কর্মকাণ্ড বিশ্বব্যাপী ভাইরাল হয়েছে। আটলান্টায় হ্যারিকেন হেলেনে বিপর্যস্ত হয় জনজীবন। ডিলেন গ্রাউন্ড জিরোতে এক কোমর জলে দাঁড়িয়ে বৃষ্টির মধ্যে পরিস্থিতির কথা তুলে ধরছিলেন ক্যামেরার সামনে। তখনই দেখা যায়, একটি গাড়ি জলে ডুবতে শুরু করেছে। বিপদাপন্ন হয়ে পড়েছেন এক মহিলা। সাংবাদিকের পেশাগত দায়িত্ববোধের আগে ডিলেন গুরুত্ব দিলেন মানবিকতাকে। লাইভ শো-তেই কথা বলতে বলতে জানান, ‘আপনাদের কাছে ফিরে আসছি একটু পরে’। দেখা যায়, ডিলেন নিজে বুক সমান জলে নেমে গিয়ে গাড়ি থেকে মহিলাকে বের করে নিরাপদ স্থানে নিয়ে আসেন। ঠান্ডায় কাঁপতে থাকা মহিলাকে নিজের শার্ট এগিয়ে দেন। তাঁর এই কাজ কোটি কোটি মানুষের হৃদয় জিতেছে।

এই আবহে সিরিয়ার আলোকচিত্রী আব্দ আল কাদের হাবাকের কথাও বলতে হয়। গৃহযুদ্ধ আর বৈদেশিক হস্তক্ষেপে সাত বছর আগে তখন বিপর্যস্ত সিরিয়া। সাধারণ মানুষের দুর্ভোগ লিখিত বা চিত্রিত ভাষ্যে বিশ্ববাসীর সামনে তুলে ধরছেন সাংবাদিক-ফটোগ্রাফাররা। সে সময় এপ্রিল মাসে আলেপ্পাতে পেশাগত দায়বদ্ধতা ভুলেই মানবিক আর্তিতে সাড়া দিয়েছিলেন হাবাক। শিশুদের উপর বোমা বর্ষণের সচিত্র প্রতিবেদনের লোভ সংবরণ করে ঝাঁপিয়ে পড়েছিলেন উদ্ধারে। ক্যামেরা চালু করেও তিনি ও আরও কয়েকজন সঙ্গী সিদ্ধান্ত নেন, ছবি পরেও তোলা যাবে। আগে আহতদের উদ্ধার জরুরি। একজনকে বাঁচাতে পারলেও পরে মৃত এক শিশুকে দেখে আর আবেগ সামলাতে পারেননি হাবাক। পাশে বসে কেঁদে ফেলেন। নামানো হাতে নিজের ক্যামো। যেন মানবিক বোধের কাছে পরাজিত পেশাগত দায়বদ্ধতা। সেই মুহূর্ত ক্যামেরাবন্দি করেন সতীর্থ আলোকচিত্রী মোহাম্মদ আল রাগেব। তিনি কেন উদ্ধারে হাত লাগাননি? রাগেব জানান, ‘স্বচ্ছতার খাতিরে। রেকর্ড রাখতে চেয়েছিলাম যে, আহতদের বাঁচাতে ভূমিকা রেখেছেন সাংবাদিকরাও।’

প্রশ্ন উঠতে পারে, হাবাক কি পেশাদারিত্ব ভুলে গিয়েছিলেন? কিন্তু পৃথিবীর সমস্ত ভাল ছবির মূল্যও একটি শিশুর প্রাণের তুলনায় কিছুই নয়। আবার আল রাগেবের জন্য বিশ্ব হাবাকের কথা জানতে পেরেছে। তাঁর ভূমিকা কি তুচ্ছ? তা নিশ্চয়ই নয়। কিন্তু তিনিও যদি হাত লাগিয়ে এক বা একাধিক শিশুর প্রাণরক্ষা করতেন, তা হলে সেটা বোধহয় আরও সুখকর হত।

…………………………………………………..

আরও পড়ুন অমিতাভ চট্টোপাধ্যায়-এর লেখা: ‘পথভোলা’ ট্রেনে নস্ট্যালজিয়া নেই, নরকযন্ত্রণা আছে

…………………………………………………..

খবর জোগাড় বা ছবি তোলার সময় সব আবেগকে দূরে রাখাই সাংবাদিক হওয়ার অন্যতম শর্ত। তত্ত্ব ও রীতি অনুযায়ী, যার পোশাকি নাম ‘পেশাদারিত্ব’। আর এই ‘আবেগহীন’ হওয়ার জন্য বহু সময় কাঠগড়ায় উঠতে হয় সাংবাদিক, ফটোগ্রাফারদের। বিভিন্ন বিপর্যয়ের ঘটনায় পেশাগত ভূমিকা ছাপিয়ে আর্তদের পাশে দাঁড়ানো উচিত কি না, তা নিয়ে বিতর্কের অবসান এখনও ঘটেনি। আদৌ ঘটবে কি না, তা-ও অজানা। তাই আমরা দেখি, সাংবাদিকদের মতোই এই পেশাগত জটে আটকে থাকেন সেনাবাহিনী, পুলিশকর্মীরাও। দায়িত্ব পালন না মানবিকতা, দ্বন্দ্ব চলে নিরন্তর। আবার একজন চিকিৎসক নিখুঁতভাবে পেশাদার হতে পারেন তবে তিনি রোগী এবং সহকর্মীদের কীভাবে দেখেন তার ওপর নির্ভর করে তাঁর মধ্যে মানবতাবোধ রয়েছে কি না। স্পষ্টভাবে বলা যেতে পারে, মানবিক হওয়ার অর্থ এই নয় যে, কেউ কম পেশাদার। প্রতিটি মানুষই স্ব স্ব কর্মক্ষেত্রে পেশাদার। কিন্তু তার চেয়েও বড় পরিচয়, সকলে মানুষ। বরং বহু পরিস্থিতিতেই পেশাদারিত্ব ও মানবিকতার সীমারেখা সূক্ষ্ণ থেকে ক্রমশ অস্পষ্ট হয়ে যায়। পেশাদারিত্ব আমাদের কম মানবিক হতে বলে না। উল্টে ভালোভাবে খতিয়ে দেখলে বোঝা যায়, তা আমাদের আরও ভালো মানুষ করে তোলে।

………………………………………………..

ফলো করুন আমাদের ফেসবুক পেজ: রোববার ডিজিটাল

………………………………………………..

A Unit of: Sangbad Pratidin Digital Private Limited. All rights reserved