মা বলত ভালো নিমকি তৈরির আসল কেরামতি কিন্তু বেলাতে। দেখতে হবে বেলার সময় পরতগুলো জড়িয়ে না যায়। দেখেছি ভাজার আগে কাঁচা অবস্থায় নিমকির গায়ে কয়েকটা ছিদ্র করে দিতে। এতে ভাজার সময় নিমকিগুলো ফুলে উঠত না। দিদা বলতেন, ‘নিমকি ভাজতে হয় ভাসা ঘিয়ে মন্দ আঁচে।’ বাড়িতে পদ্মপাতা, তেকোনা আর কুচো– তিনরকম নিমকি হতে দেখেছি। বড় মাপের তেকোনা নিমকি, শুনেছি বাংলার পাতিরাম ময়রার আবিষ্কার। উত্তর ভারতে কালোজিরে দেওয়া এই ধরনের নিমকিকে বলতে শুনেছি ‘বাংলা নিমকি’।

হেডিং দেখে একটু কি বিষম খেলেন?

হ্যাঁ, বিজয়ার ‘মিষ্টিমুখ’ বললেও এখন আর অন্য বাড়িতে বিজয়া করতে গেলে কেউ আর মিষ্টি খেতে চায় না। রক্তের শর্করা বৃদ্ধি সংক্রান্ত উৎকণ্ঠিত আশঙ্কায় আমরা মিষ্টিকে ব্রাত্য করে দিতে চাই। না, চাই না, দিয়েই দিয়েছি। অথচ বিজয়া আর মিষ্টি, বলতে গেলে সমার্থ। বিজয়া দশমীর সকালটাই ভাবুন, পুরোহিত মশাই প্রতিমার সামনে রাখা মহাস্নানের ছোট্ট হাঁড়িটিতে দর্পণ বিসর্জন দিয়ে পুজোর ঘটটি একটু নেড়ে দিতেন। একে বলে ‘ঠাঁই নাড়া’। অর্থাৎ দেবীর যাত্রা শুরুর শুভসূচনা। এরপর গঙ্গাজল মাথায় ছিটিয়ে দিয়ে স্বস্থানে ‘গচ্ছ গচ্ছ পরং স্থানং স্বস্থানং পরমেশ্বরী।/ সংবৎসরব্যতীতে তু পুনরাগমনায় চ।’ বলে পুরুতমশাই পরমেশ্বরী মা দুর্গাকে বিদায় দিতেন। বিজয়া দশমীর সকালেই মা দুর্গাকে ‘অফিসিয়ালি’ বিসর্জন দিয়ে দেওয়া হত। তারপরেই হত দই কড়মা।

বিজয়ার খাওয়া বলতে আমার প্রথমেই মনে আসে দশমীর সকালে পুজোর এই ‘দই-কড়মা’। কথাটা আসলে ‘দধি-করম্ব’ অর্থাৎ দই-মিশ্রিত ভোগ। বৈদিক নিয়মমতো বিসর্জনের দিন দই-খই মেখে দেবতাকে নিবেদন করা প্রসাদ। দই খইয়ের পরিবর্তে ক্রমে তার সঙ্গে যোগ হয়েছে মুড়কি, কলা, বনেদি বাড়িতে আরও কত কী সব মেশানো হত! দু’হাত পেতে নেওয়া সিক্ত শুভ্র দধি-কড়মার স্বাদ ভোলার নয়। চোখ বন্ধ করে খেলে ভক্তি আপসে উদয় হয়। সবটাই কিন্তু মিষ্টি।

আগেকার দিনে সকালে স্নান সেরে বেল পাতায় লাল কালিতে ‘দুর্গা’ নাম লিখে দেবীকে অঞ্জলী দিতে হত। একে বলে ‘যাত্রা করা’। কাঁসার থালায় ‘শ্রী শ্রী দুর্গামাতা সহায়’ লেখা বেলপাতা, ফুল, সিঁদুর মাখানো মুদ্রা নিয়ে পুজোমণ্ডপে ‘যাত্রা’ করতে যেত। সেসব নিয়ম এখন আর দেখাই যায় না।

বাকি থাকত প্রতিমা নিরঞ্জন। তার তোড়জোড় শুরু হত বিকেলের আগেই। বিকেল থেকে শুরু হত পরিক্রমণ, শেষে নদীতে বিসর্জন দিয়ে বিজয়ার শুরু। বিজয়া মানেই পারস্পারিক কুশল বিনিময়, বড়দের আশীর্বাদ কামনা, ছোটদের শুভাশিস দান। এসবই হত মিষ্টিমুখ করে। সেকালে হুট বললেই আর দোকান থেকে মিষ্টি চলে আসত না। সবই হত বাড়িতে।

তবে বালক বয়সে দেখেছি, তিন-চার দিনের একটানা আনন্দের পর ঠাকুর বিসর্জনের পর যে বিষাদ, সেই বিদায়ের দুঃখ ভুলতে বারোয়ারি তলায় এসে সিদ্ধির শরবত খেয়ে অজানা কারণে হো-হো করে হেসেছি। তার সঙ্গে থাকত রেকাবি ভর্তি নারকেল নাড়ু, সঙ্গে বোঁদে।

তারপরের অধ্যায় পাড়ায় বিজয়া করতে যাওয়া। বছর ২০ আগেও দেখেছি, পাড়া-পড়শির বাড়ি ঘুরে ঘুরে ছোটদের মিষ্টি খাবার আনন্দ ছিল নির্ভেজাল, নির্মল। শুধু গ্রাম নয়, শহর-ঘরের মহিলারাও দু’এক দিন আগে থেকেই বাড়িতে নানা স্বাদের মিষ্টি আর স্বাদ পালটানোর জন্য সামান্য নোনতা তৈরির আয়োজন শুরু করে দিতেন। তখন ছিল একান্নবর্তী পরিবার। বাড়ির এক একজনের হাতে এক একরকম আইটেম খুলত ভালো। নিমকি– বিশেষ করে খাঁজকাটা পদ্মপাতা নিমকি তৈরিতে কুশল বড় কাকিমা, কুচো নিমকি ছোট ঠাকুরমার মতো আর কেউই করতে পারত না। মেজপিসি ডক্টরেট করেছিলেন ক্ষীরের মালপোতে। এলাচ, দারচিনি আর জিরের মিশ্রণে কী যে সব করতেন, আমরা মুগ্ধ হয়ে যেতাম চিবনোর সময়! আর সেজপিসির হাত ছিল লবঙ্গলতিকায়। তবে সব বাড়িতে নিমকি ছিল ‘মাস্ট’।

মাকে দেখতাম ঘিয়ের ময়ান দেয়া ময়দা খুব ভালো করে ঠেসে নুন, কালোজিরে, তিল দিয়ে মেখে প্রথমে লুচির মতো গোল করে বেলে নিত। তারপর সেটাকে অর্ধেক পাট করে আবার আরেকবার পাট করে আর একবার বেলে নিত। পরে মুখটা একটু দুমড়ে কড়ার ঘিয়ে ফেলে ভালো করে ভেজে নিলেই নিমকি প্রস্তুত। মা বলত ভালো নিমকি তৈরির আসল কেরামতি কিন্তু বেলাতে। দেখতে হবে বেলার সময় পরতগুলো জড়িয়ে না যায়। দেখেছি ভাজার আগে কাঁচা অবস্থায় নিমকির গায়ে কয়েকটা ছিদ্র করে দিতে। এতে ভাজার সময় নিমকিগুলো ফুলে উঠত না। দিদা বলতেন, ‘নিমকি ভাজতে হয় ভাসা ঘিয়ে মন্দ আঁচে।’ বাড়িতে পদ্মপাতা, তেকোনা আর কুচো– তিনরকম নিমকি হতে দেখেছি। বড় মাপের তেকোনা নিমকি, শুনেছি বাংলার পাতিরাম ময়রার আবিষ্কার। উত্তর ভারতে কালোজিরে দেওয়া এই ধরনের নিমকিকে বলতে শুনেছি ‘বাংলা নিমকি’।

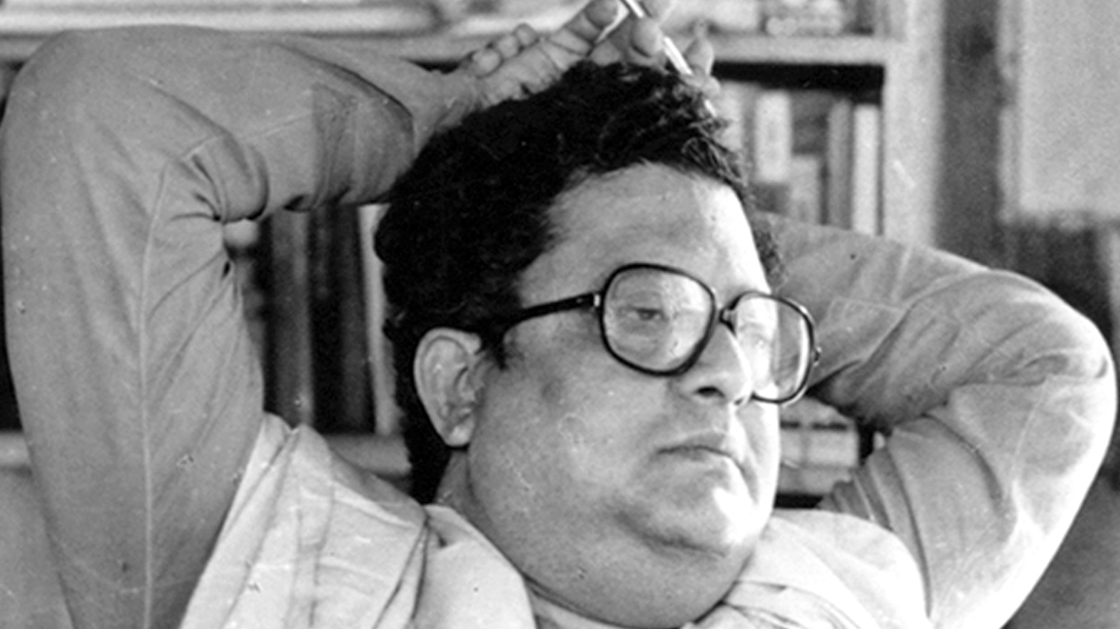

অনেক বাড়িতে দেখেছি বিজয়ার সময় রাতের অতিথিদের জন্য দু’-রকমের ঘুগনি করা হত, নিরামিষ আর আমিষ। কেউ কেউ স্পেশাল মাংসের শিঙাড়া তৈরি করে রাখতেন পাড়ার দেবরদের জন্য। বিজয়ার খাবার বলতে মনে পড়ে গেল, শ্যামলদা, মানে শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায়ের মুখে শোনা একটা গল্প। তাঁর এক সাহিত্যিক বন্ধু তখন কাজের সূত্রে আর্জেন্টিনার বুয়েনস আয়ার্সে। তাঁর শাশুড়ি ঠাকরুন মেয়ের কাছে যাওয়ার সময় আম সন্দেশের ছাঁচ আর বাংলা ক্যালেন্ডার সঙ্গে নিয়ে গিয়েছিলেন। ক্যালেন্ডার দেখে বিজয়ার দিন ছানা আর চিনি জ্বাল দিয়ে সন্দেশ করে মেয়ে জামাইকে খাইয়েছিলেন। আর্জেন্টিনার গরুর দুধ বেশ ঘন। ফলে খুব ভালো ছানা হয়েছিল। তাঁর হাতে তৈরি আম সন্দেশের ছাঁচে সন্দেশ বেশ স্বাদু হয়েছিল।পরের দিন জামাইয়ের দুই বিদেশি সাহিত্যিক বন্ধু এসেছিলেন সস্ত্রীক। একটি করে আম সন্দেশ খেয়ে তাঁরা বারবার আঙুল দেখিয়ে বলেছিলেন– আরও একটি, আরও একটি। এসবই ‘ওয়ান্স আপন এ টাইম’-এর ঘটনা। আস্তে আস্তে সব কিছুই কেমন বদলে যাচ্ছে।

কে বলবে একসময় নাড়ু, খাজা, পেরাকি, মালপো, লবঙ্গলতিকা, চন্দ্রপুলি, সন্দেশ সব বাড়িতে হত। নারকেল নাড়ু, ছাপা, তক্তি, মুগের বা ছোলা বাটার বরফি, তিলের নাড়ু, কুচো গজা, কুচো নিমকি সব কেমন আস্তে আস্তে উবে গেল। এখন আবার বাঙালির খাদ্য সংস্কৃতি ভর করেছে ভিন প্রদেশি রাম-লক্ষ্মণের দোকানের খাবারে। গোলাপজামুন, লাড্ডু, আর ঝুরিভাজায় প্লেট সাজানো হচ্ছে। বলিহারি যাই!

A Unit of: Sangbad Pratidin Digital Private Limited. All rights reserved