আপনি হয়তো ভাবছেন, এতে আপত্তির কী আছে! আপত্তির কারণ একটু আছে বইকি। আর কীসে সেই আপত্তি সেগুলোই একে একে বলি। প্রথমেই যেটা বলার, তা হল অঙ্ক বইতে এরকম ইতিহাসের প্রবেশ হবে কেন? অঙ্ক তো একটা নৈর্ব্যক্তিক বিষয়। দু’য়ে দু’য়ে চার, আপনি করলেও হবে, আমি করলেও হবে কিন্তু ইতিহাসের ক্ষেত্রে তো ব্যক্তিগত দৃষ্টিভঙ্গি খুব গুরুত্বপূর্ণ। ইতিহাস তো আর শুধু কী ঘটেছিল, সেকথা বলে না। সেটা বলার কাজ তো কালপঞ্জির। ইতিহাস বরং সন্ধান করে কোনও ঘটনা কেন ঘটল, কীভাবে ঘটল, কী হল তার প্রভাব– এইসব। ফলে এইসব প্রশ্নের উত্তর তো আর দুয়ে দুয়ে চার ক’রে দেওয়া যাবে না

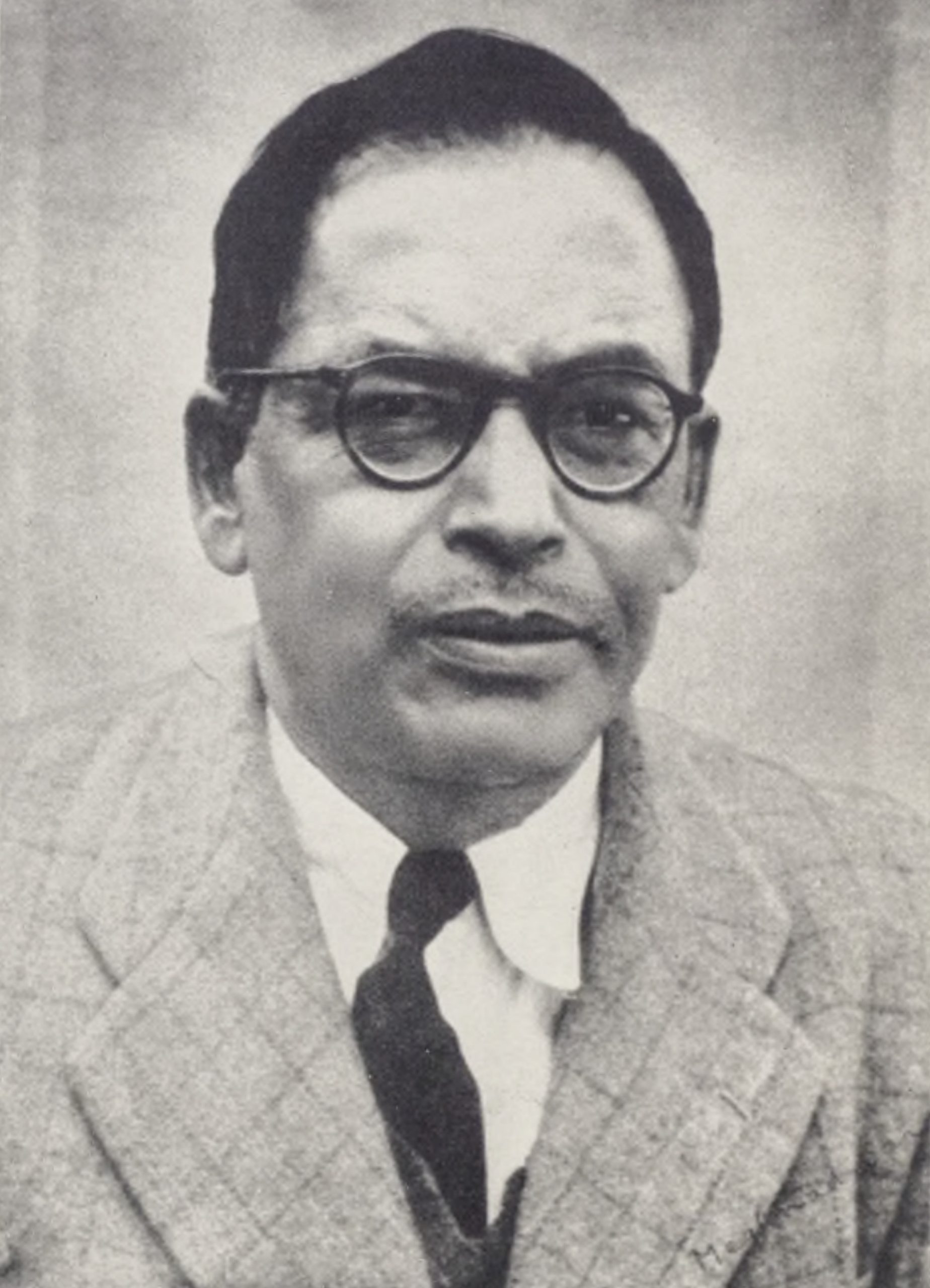

যখন ‘অশোকনগর নাট্যায়ন’-এর বিজ্ঞানী মেঘনাদ সাহার জীবন নিয়ে করা নাটক ‘মেঘনাদ’ কলকাতার মঞ্চে বার তিনেক অভিনীত হয়ে গেল ঠিক তখনই মেঘনাদ সাহার একটা মন্তব্য নতুন করে মনে পড়ল। মন্তব্যটা হল, ‘সব ব্যাদে আছে।’ অনিলবরণ রায়ের সঙ্গে এক বিতর্কে তিনি একথা বলেছিলেন। বিজ্ঞানের যে কোনও অগ্রগতির কথা বললেই যখন বলা হত, ‘ওতো বেদে ছিল’, তখনই মেঘনাদ বলেছিলেন ও-কথা। আধুনিক বিজ্ঞানে এমন কোনও আবিষ্কার নেই, যা প্রাচীন ভারতীয়রা জানতেন না– এই দাবির বিরুদ্ধেই ছিল তাঁর ব্যঙ্গ।

কথাটা ফের মনে হল– এনসিইআরটি-এর সপ্তম শ্রেণির নতুন অঙ্ক বই ‘গণিত প্রকাশ’ দেখে। অঙ্ক বইতে হাজির ভারতের গণিতের ইতিহাস। সেই পাঠ্যপুস্তকের ভাষায়, ‘পিঞ্চ অব হিস্ট্রি’ যুক্ত হয়েছে অঙ্কের বইতে। ইতিহাসের চিমটিই বটে! বইয়ের দ্বিতীয় ভাগের সপ্তম অধ্যায়ে রয়েছে বীজগণিত। আর সেখানেই যোগ করা হয়েছে প্রাচীন ভারতে গণিতের অগ্রগতির কাহিনি।

আপনি হয়তো ভাবছেন, এতে আপত্তির কী আছে! আপত্তির কারণ একটু আছে বইকি। আর কীসে সেই আপত্তি সেগুলোই একে একে বলি। প্রথমেই যেটা বলার, তা হল অঙ্ক বইতে এরকম ইতিহাসের প্রবেশ হবে কেন? অঙ্ক তো একটা নৈর্ব্যক্তিক বিষয়। দু’য়ে দু’য়ে চার, আপনি করলেও হবে, আমি করলেও হবে কিন্তু ইতিহাসের ক্ষেত্রে তো ব্যক্তিগত দৃষ্টিভঙ্গি খুব গুরুত্বপূর্ণ। ইতিহাস তো আর শুধু কী ঘটেছিল, সেকথা বলে না। সেটা বলার কাজ তো কালপঞ্জির। ইতিহাস বরং সন্ধান করে কোনও ঘটনা কেন ঘটল, কীভাবে ঘটল, কী হল তার প্রভাব– এইসব। ফলে এইসব প্রশ্নের উত্তর তো আর দুয়ে দুয়ে চার ক’রে দেওয়া যাবে না। এখানে একজনের সঙ্গে আর একজনের বক্তব্যে ব্যাখ্যার পার্থক্য হবে। আর এখানেই অঙ্কের সঙ্গে ইতিহাসের ফারাক। সপ্তম শ্রেণির শিক্ষার্থীকে অঙ্ক শেখাতে গিয়ে এরকম জটিল ব্যাপার কি গণিতের পাঠ্যপুস্তকে ঢুকিয়ে দেওয়া যায়?

এনসিইআরটি-র কর্তাব্যক্তিরা জানিয়েছেন, কেন গণিতের বইতে এরকম (প্রক্ষিপ্ত) ইতিহাস ঢোকানো হয়েছে। তাঁদের যুক্তি, এর ফলে সপ্তম শ্রেণির ১১-১২ বছরের নবীন শিক্ষার্থীরা দেশপ্রেমের দীক্ষা পাবে। তারা এতকাল ইউরোপকেন্দ্রিক বিজ্ঞানের ইতিহাস পড়েছে। তা নাকি বিকৃত তথ্যের ইতিহাস। কাজেই প্রকৃত ইতিহাস মিলবে এই পাঠ্যপুস্তকে। খেয়াল করুন, ঠিক ইতিহাস জানানোর ঠিকা নিয়েছে অঙ্ক বই। এই কর্তাব্যক্তিদের আবার একটু মেঘনাদ সাহার বক্তব্য শোনাতে ইচ্ছে করছে। মেঘনাদ তাঁর বক্তব্য ব্যাখ্যা করতে গিয়ে লিখেছিলেন, ‘বিগত কুড়ি বৎসরে বেদ, উপনিষদ,পুরাণ ইত্যাদি সমস্ত হিন্দু শাস্ত্রগ্রন্থ এবং হিন্দু জ্যোতিষ ও অপরাপর বিজ্ঞান সম্বন্ধীয় প্রাচীন গ্রন্থাদি তন্ন তন্ন করিয়া খুঁজিয়া আমি কোথাও আবিষ্কার করিতে সক্ষম হই নাই যে এই সমস্ত প্রাচীন গ্রন্থে বর্তমান বিজ্ঞানের মূলতত্ত্ব নিহিত আছে। বাস্তবিক পক্ষে বর্তমান বিজ্ঞান গত তিনশত বৎসরের মধ্যে ইউরোপীয় পণ্ডিতগণের সমবেত গবেষণা, বিচারশক্তি ও অধ্যাবসায় প্রসূত।’ আসলে কোনও কিছুর ধারণা দেওয়া আর তাকে প্রমাণ করার মধ্যে যে বিস্তর ফারাক, তা তিনি বিলক্ষণ জানতেন।

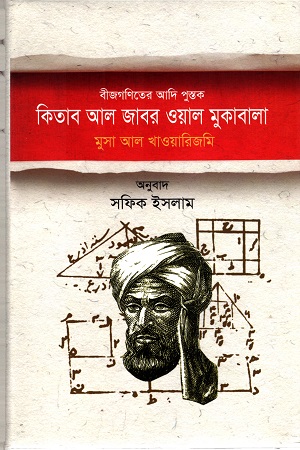

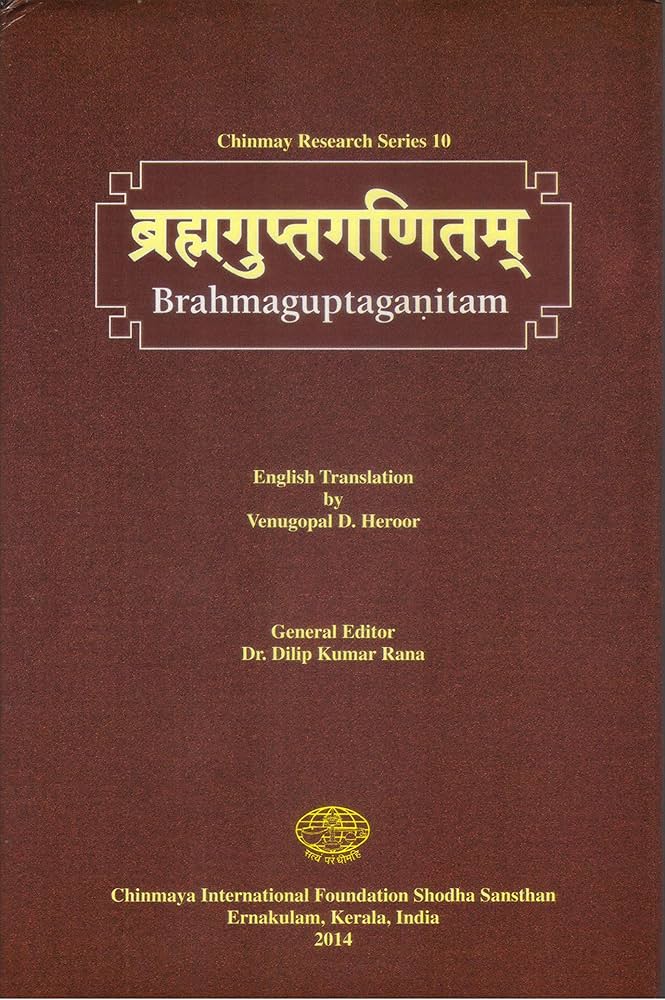

এবার আসা যাক প্রাচীন ভারতে বীজগণিতের অগ্রগতির বিষয়ে। নিঃসন্দেহে অগ্রগতি ঘটেছিল। পাঠ্যবইতে ব্রহ্মগুপ্তের কথা লেখা আছে। বলা আছে, কীভাবে তাঁর ৬২৮ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত ‘ব্রহ্মস্ফুটসিদ্ধান্ত’ বইতে বীজগণিতের ধারণা রয়েছে। সেখান থেকেই নাকি অষ্টম শতাব্দীতে আরব দুনিয়া তা শিখেছে। আর আরবদের হাত ঘুরে তা গিয়েছে ইউরোপে। প্রসঙ্গত, বইতে উল্লেখ করা হয়েছে আরবীয় গণিতবিদ আল খোয়ারিজমের কথা যিনি ভারতীয় বীজগণিতের ধারণাগুলোকেই আরবিতে অনুবাদ করেন। তা প্রকাশিত হয় ৮২৫ খ্রিস্টাব্দ নাগাদ। বইয়ের নাম: ‘হিসাব আল-জাবর ওয়াল-মুকাবলা’ যার মানে পুনঃস্থাপন আর ভারসাম্যের মাধ্যমে হিসেবনিকেশ। পরে দ্বাদশ শতাব্দীর মধ্যে তা ল্যাটিনে অনূদিত হয় ইউরোপে। প্রথমত বলি, এরকমভাবে একশো-দুশো-তিনশো বা চারশো বছর ধরে গণিতের বিকাশ একজন-দু’জনের মাধ্যমে হয়েছিল, তা মনে করা কঠিন। জ্ঞানচর্চা চলতে থাকে ধারাবাহিকতা আর পরিবর্তনের যুগ্ম প্রক্রিয়ার মধ্যে দিয়ে। সেই শতাব্দীর পর শতাব্দীব্যাপী বহুমাত্রিক ইতিহাসকে এক-দু’লাইনে বলে দেওয়া হলে তা কী আর প্রকৃত ইতিহাস হয়! এই সরলীকরণ হয়ে যায় একেবারেই একমাত্রিক। এই আলোচনার জায়গা অঙ্ক বই নয়। আর এই আলোচনার স্থানও সপ্তম শ্রেণি নয়।

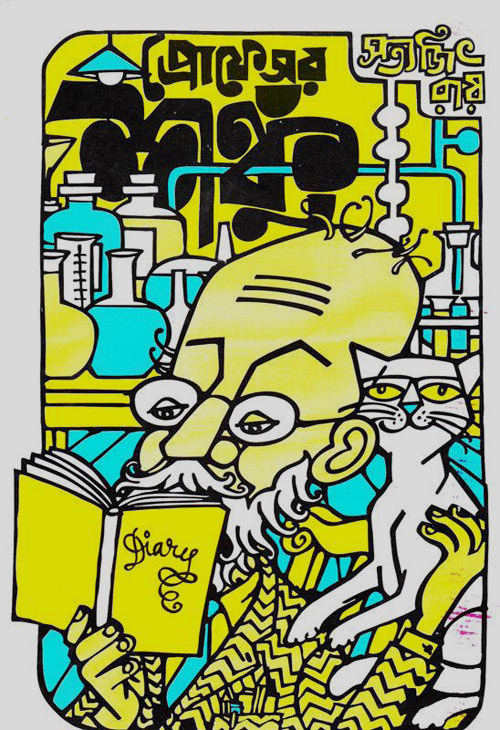

এই ইতিহাসেই বরং রয়েছে পক্ষপাত। আরবে যে গণিতের বিকাশ ঘটেছিল তার উৎস কি শুধু ভারতীয় গণিত ছিল? দিল্লির জহরলাল নেহরু বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন অধ্যাপক, বিজ্ঞানের ইতিহাসকার ধ্রুব রায়না জানাচ্ছেন, বিষয়টা আদৌ ওরকম একমাত্রিক নয়। আরবিয়রা যেমন ভারতীয় গণিতকে গ্রহণ করেছিলেন তেমনই তাঁরা দু’হাত পেতে গ্রহণ করেছিলেন ধ্রুপদি সভ্যতার অন্য সংস্কৃতিকে। তাই প্রাচীন গ্রিক সভ্যতা বা প্রাচীন চৈনিক সভ্যতায় বিকাশ লাভ করা অঙ্ককে অস্বীকার করা হলে, তা হয় অনৈতিহাসিক। দেশপ্রেমের পাঠ দিতে গিয়ে আমরা তো এক মিথ্যে জাতীয়তাবাদী অস্মিতার জালে জড়িয়ে দিচ্ছি এই ১১-১২ বছর বয়সের ছেলেমেয়েদের। রবীন্দ্রনাথ সাবধান করে দিয়েছিলেন এমন জাতিগত অস্মিতা সম্পর্কে। বস্তুত পৃথিবীর জ্ঞানচর্চা যে বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তের বিজ্ঞানীদের সমবেত প্রয়াসের ফলেই বিকাশ লাভ করে এই জরুরি কথাটা দেশপ্রেমের জোয়ারে ভোলাতে বসেছে এনসিইআরটি-র এই বই। মনে রাখতে হবে, আজকের দিনে জ্ঞানচর্চা দাঁড়িয়েই আছে বিজ্ঞানীদের পারস্পরিক সহযোগিতার ওপর, পরিভাষায় যাকে বলে ‘কোলাবোরেশন’। আজকের দুনিয়ায় বিজ্ঞানচর্চায় এই কোলাবোরেশন অপরিহার্য। আর এই কোলাবোরেশন দেশের সীমা মানে না। দুটো ভিন্ন দেশের বিজ্ঞানীরা একসঙ্গে কাজ করেন। তাঁদের পেপার বের হয় জার্নালে। বিভিন্ন কনফারেন্স আর জার্নাল বিজ্ঞান গবেষণার এই যাত্রাপথে অনুঘটকের কাজ করে। আর একটা ব্যাপার কি কখনও ভেবে দেখেছেন? গত কয়েক বছর ধরে বিজ্ঞানের নোবেল পুরস্কার যাঁরা পাচ্ছেন, তাঁরা তা প্রত্যেকেই পাচ্ছেন দু’জন-তিনজন মিলে। সমবেত বিজ্ঞানচর্চার এই বর্তমানকে অস্বীকার করে অতীতগৌরবের অস্মিতা শিক্ষার্থীর কাছে না-তুলে ধরছে বিজ্ঞানের স্বরূপ আর না তুলে ধরছে প্রকৃত ইতিহাস। প্রফেসর শঙ্কুর মতো উদ্ভিদবিদ্যা-প্রাণীবিদ্যা-পদার্থবিদ্যা-রসায়ন, বিজ্ঞানের সব শাখার সর্ববিদ্যাবিশারদ বিজ্ঞানচর্চা যে নেহাতই গল্পকথা, আর ভারতে অতীতে সব ছিলও যে কল্পকথা, তা না বুঝে এরকম বিজ্ঞানের ইতিহাস তুলে ধরা যে বালখিল্যপনা তা কি বালকদের অঙ্কের পাঠ্যপুস্তকপ্রণেতারা বুঝবেন না?

A Unit of: Sangbad Pratidin Digital Private Limited. All rights reserved