বাংলায় সর্বত্র রোল হয়। কুমড়োর মলিকিউল দেওয়া টোম্যাটো চিলি সস চলে দেদার। গতর বৃদ্ধি করতে শসা। নিজামসের বা ওই শিক্ষালোকে আলোকিত অন্যেরা অনেকেই ব্যাপারটা বুঝেছেন। রোলের মধ্যে সিরিয়াল মার্কা বাড়াবাড়ি না করে ওনারা সংযত থাকেন শুধুমাত্র পেঁয়াজ (একটু ভাজা), কাঁচা লঙ্কা, লেবু আর রহস্যময় কোনও এক গুঁড়ো মশলা যোগ করে। ব্যাস। বুদ্ধিমান, দায়িত্বজ্ঞানসম্পন্ন প্রস্তুতকারকরা বুঝেছেন ঠিক কোথায় থামা উচিত।

নিজামের কাঠি আন্তর্জাতিক সম্মান পেয়েছে। ও প্রসঙ্গে পরে আসা যাবে। সবার আগে দেখে নিই কে বা কারা দিল। বিলিতি ব্যাপার। ইউরোপ থেকে প্রশংসা পেলে আমরা একটু বেশি খুশি হই। এককালে আমাদের শাসন করত, যদিও ভাগিয়ে দেওয়া গিয়েছিল, তাই ইংল্যান্ডের নাম উঠলে আমরা একটু গজগজ করে নিই। আবার ভেতরে ভেতরে সাহেবদের প্রতি গোপন আদিখ্যেতাও করি। বিলেত বলতে ফ্রান্স বা জার্মানির কথা ওঠে না। ওদের সঙ্গে তেমন মাখামাখির ইতিহাস নেই আমাদের। একটু থমকে যেতে হল, কারণ এবারের ব্যাপারটা ক্রোয়েশিয়ার। ইউরোপের একটা সাধাসিধা ছোট্ট দেশ, ছবির মতো সুন্দর, দিব্যি ফুটবল খেলে। স্বাধীন হয়েছে হালে। এরা ভারতের কিছু, বলা ভালো, খোদ কলকাতার একটি সিগনেচার দ্রব্যকে গুরুত্ব দিয়েছে শুনলে অবাক হতে হয়। দ্রব্যটি আবার খাদ্য। নিজামের কাঠি রোল। না, সরকারি ব্যাপার নয়। ক্রোয়েশিয়ার একটি সংস্থা, টেস্টঅ্যাটলাস-এর ব্যাপার। এরা এক বিখ্যাত, আন্তর্জাতিক গুরুত্ব অর্জন করে ফেলা খাই খাই ক্লাব। এদের কাজ হল সারা দুনিয়ার অত্যাশ্চর্য খাবারদাবার, খাদ্যের উপকরণ, খাবার জায়গা, খ্যাটন সংস্কৃতির খবর রাখা, ছড়িয়ে দেওয়া। আর একটু বলি। মিশেলিন বা ট্রিপ অ্যাডভাইজারও এমন অনেক তথ্য, রেকমেন্ডেশন দিয়ে থাকে। টেস্টঅ্যাটলাস-এও বিস্তর সংস্কৃতিবান ফুড পণ্ডিতরা আছেন। মানুষের পছন্দের ওজনটাও হিসেবে ধরা হয়। কত গুগল হচ্ছে, সেটিও নজরে রাখা হয়। তবে স্রেফ লোক-খ্যাপানো ধান্দাবাজি প্রতিযোগিতা নয়, উৎকর্ষকে সম্মান করার ব্যাপারটা প্রথম বিশ্বে হয়ে থাকে বলে এখনও বিশ্বাস করা যায়। রসনা-সংক্রান্ত সব বিষয়ে এদের ছাপ্পা অনেকটা ওষুধে ডব্লুএইচও, লেখালেখিতে বুকারের মতো।

আরও ব্যাপার আছে। এদের বেশ কয়েকটি বিভাগ রয়েছে। চিজ, মাংস, নুড্ল, সবজি, কেক, পানীয়– এইভাবে। যেটা সব থেকে জরুরি তা হল, জোর দেওয়া হয় ট্র্যাডিশনাল খাদ্যের ওপর। আছে দেশভিত্তিক কুইজিন। সেরা ডিস। এই মুহূর্তে সংখ্যা ১০,০০০-এর বেশি। প্রত্যেক পদের সঙ্গে জরুরি তথ্য, উপকরণ, রন্ধন প্রণালী, ছবি দেওয়া আছে। আছে সেরা বিভাগীয় অঞ্চল, সেরা খাবারের ঠেক, সেরা রন্ধন শিক্ষার বইয়ের সন্ধান। এদের বিচারপদ্ধতি বিজ্ঞানসম্মত। পক্ষপাতহীন। গলায় আই ডি কার্ড ঝুলিয়ে কিছু লোক হুমহাম করে মাঝরাতে কোনও ধাবাতে হানা দিয়ে বিচারসভা বসায় না। এদের সার্টিফিকেট দেওয়া হয় ই-ইউ ফুড স্কিমস, দুর্গা খ্যাত ইউনেস্কো ইন্ট্যাঞ্জিবল কালচারাল হেরিটেজ স্কিম, আর্ক অফ টেস্ট-এর মতো হেভিওয়েট সংস্থা থেকে। এত কথা বলার কারণ, ব্যাপারটা বড়ই সিরিয়াস আর ভালোবাসার ব্যাপার। আমাদের কলকাতার নিজামের কাঠি রোল অধিকার করেছে ষষ্ঠ স্থান। বিভাগটি হল ‘র্যাপ’। খাবার দাবারের দুনিয়ায় র্যাপ বলতে এ-আই পণ্ডিত কী বোঝায় সেটা সরাসরি তুলে দিচ্ছি। ‘মোড়ানো বা জড়ানো এবং গুটোনো বা ভাঁজ করা পদ্ধতিতে পরিবেশন করা খাবার’। আচ্ছা থাক। কাঠির শহরের লোককে সংজ্ঞা শেখানোর কী দরকার?

কারা এর আগে রয়েছে সেটাও দেখে নিই। প্রথম গ্রিসের গাইরস। দয়া করে সমাসের তরলীকরণ করবেন না, ওটা গ্রিক। দ্বিতীয় দক্ষিণ কোরিয়ার সাংচু স্যাম। তৃতীয় টার্কির টানটুনি। টুনটুনি নয়। চতুর্থ মেক্সিকোর এনসিলাডাস সুইজাস। পঞ্চম ইউএসএ-র কার্নে আসাডা বুরিটো। (নির্ঘাত প্রতিবেশীর হেঁশেল থেকে অপসৃত টেকনিক) আর ষষ্ঠ তো বললাম। যদিও নাম করে নিজামের কথা বলেনি ওরা। কিন্তু এটি ওই পুণ্যস্থানেই জন্ম নিয়েছিল। ফর্দ খোলা হয়েছে যখন তাহলে বাকিরাই বা বাদ যাবে কেন? সপ্তম, অষ্টম, নবম, দশমে হইহই করছে মেক্সিকো। বুরিটো। এনসিলাডাস। মুলিটা। এনসিলাডাস মিনারাস। আমার লেখা বাংলা বানান বা উচ্চারণ নিয়ে দোষারোপ না করাই ভালো। বাংলাভাষী অঞ্চলে, অন্তত পশ্চিমবঙ্গে সমস্ত দোকানের নাম এখন বাংলাতে লেখা বাধ্যতামূলক। মেনুকার্ডে সেটা হলে কী হবে ভাবার চেষ্টা করছি। আশায় আশায় আছি, মারাত্মক, নব শব্দের আগমন হবে। নতুন বিনোদন অনিবার্য। এই যেমন ‘ব্রেইজড কাটলেট’ পরম আদরে সর্বত্র ‘ব্রেস্ট’। মনোনীত র্যাপদের মধ্যে কয়েকটির জাতভাইদের উপভোগ করার সুযোগ হয়েছে। নেপালে। সারা দুনিয়ার উলুঝুলু, সস্তায় বেড়ানো পর্যটক, ট্রেকারদের কল্যাণে নেপালিরা বানিয়ে ফেলেছে এসব। অথেন্টিক কি না বুঝতে মেক্সিকো না গেলে ক্ষতি নেই। কারণ বেশ খেতে এবং বেজায় সস্তা।

আমার একটা ধারণা ছিল, ওই বিখ্যাত রোল নিশ্চয়ই হায়দারাবাদের নিজামের ব্যাপার। যার দুর্দান্ত সংগ্রহশালা হলো সালারজং মিউজিয়াম। কলকাতায় নিজাম প্যালেস আছে। অতএব মিলে গেল। তারপর লখনৌয়ের ওয়াজেদ আলী শা, যিনি কলকাতার বিরিয়ানির শুরুর কথা। উৎকর্ষের পিছনে রাজকীয় যোগাযোগ থাকা স্বাভাবিক। এই লেখার জন্য খবর নিয়ে জানলাম, ব্যাপারটা আদপেই সেরকম কিছু নয়। পিছিয়ে যাই। ব্রিটিশ ইন্ডিয়া। শহরে হ্যাংলা গোরা ঘুরছে। ক্ষুধার্থ বাবুরাও। নিয়ম, অভ্যেসের তোয়াক্কা না সবাই দেদার সাঁটাচ্ছে। মোগল গেছে, কিন্তু তাদের রেশ থেকে গেছে সর্বত্র। খাওয়াদাওয়াতে তো বটেই। ১৯২৭-এর কলকাতা, সৈয়দ মুজতবা আলীর ‘দেশে বিদেশে’-র প্রথম পাতা পেরোতে না পেরোতে জাকারিয়া স্ট্রিটে কাবাব কেনার, ট্রেনের কামরায় সাহেবের সঙ্গে এনকাউন্টারের ঘটনা। না পড়া থাকলে চেখে নিতে অনুরোধ করি। পেল্লায় লোহার চাটুতে কাবাব পরোটা তখনও ছিল, আজও আছে। মুসলমান পাড়ায় বিফটা চলে। বাকি জায়গায় চিকেন। কিছুকাল হল পনির-ও ঢুকে পড়েছে। আসল খেলা হল পরোটায়। তখন স্তরে স্তরে অদৃশ্য পরতের পর পরত। বাইরেটা মুচমুচে। ভেতরটা প্রতিরোধহীন। দু’বার ভাজার টেকনোলজি। দু’রকম তাপমাত্রায়। সময় নিয়ে। সেসময় আজকের মতো অয়েল ফ্রি রান্নার হুজুগ ওঠেনি। তবে উৎকৃষ্ট মানের পরোটাতে তেল চুপচুপে ব্যাপার থাকবে না। রহস্যময় মশলায় ম্যারিনেশন করা মাংস, ফিনফিনে হাওয়া খাওয়া আগুনের সতর্ক উত্তাপে, সাবধানে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে মৃদু জ্বলিয়ে কিন্তু কোনওমতেই পুড়িয়ে নয়, একটু ঝলসে, সমে পৌঁছত একসময়। স্লো-কুক তো বটেই। ওই কাবাব বানানোর অন্য মুনশিয়ানা চাই।

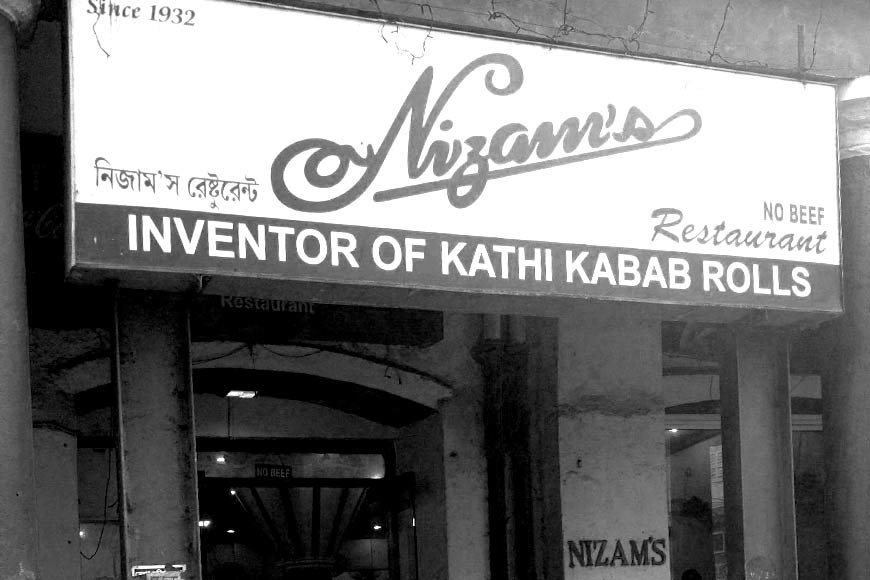

পরোটা দিয়ে সেই কাবাব খেয়ে বঙ্গবাসী ভুলে যেত সিরাজের পতন। সাহেবগুলো পড়ত বিপদে। যতই দেশ জয় করুক। খেতে শেখেনি। কলকাতায় এসে এইসব দেখে, খেয়ে একদম বখে গেল। কিন্তু সামলাতে পারত না। ১৯৩২ সাল। শেখ রাজা হাসান সাহেব নামে কাবাবের কারবারি কাবাবটা পরোটার মধ্যে রোল করে, কাগজ দিয়ে মুড়ে ধরিয়ে দিলেন হাতে। বাংলার ইতিহাসে এক যুগান্তকারী প্যাকেজিং এসে গেল। আদি র্যাপ। এবারে রাস্তায় দাঁড়িয়ে, চলতে ফিরতে, খেতে অসুবিধে রইল না। দেখে নেটিভরাও তার সমাদর করা শুরু করে দিল। নো মেস কুইক স্ন্যাক। হাসান সাহেবের একমাত্র ছেলে শেখ নিজামুদ্দিনের নামেই এই শহরের হেরিটেজ প্রতিষ্ঠান ‘নিজামস’। লোহার শিকে গেঁথে বরাবরই হত, ১৯৬৪ সালে ব্যবহার করা শুরু হলো হালকা বাঁশের কাঠি বা স্কিউয়ার। সেই থেকে কাঠির শুরু। মূল নিজাম’স-এ বিফ উঠে গিয়েছিল। চিকেন চালু হয়ে যায়। এর পাশেই ওদের নতুন জায়গা, সেখানে বিফ আবার এসেছে ফিরিয়া। শুধু কাঠি রোল নয়, রয়েছে অন্যান্য মুসলমানি খাবারের চিত্তাকর্ষক প্ল্যাটার।

নিজাম’স এর নাম উঠেছে, সে ভালো কথা। ব্যাপারটা তো পরোটা কাবাব-ই। নম্বরটা পেলো কীসে? স্বাদে না রোলিং বুদ্ধির জন্য, বোঝার চেষ্টা করছিলাম। ক্রিকেট খেলার সময় লাহোরের স্টেডিয়াম পেরিয়ে ড্রোন ক্যামেরা আকছার হানা দেয় বিখ্যাত ফুড স্ট্রিটে। জগৎজোড়া হ্যা হ্যা। শত্রু ঝিনচ্যাক রান্না করতে পারে না, এমন ভেবে লাভ নেই। মুসলমানের রান্নার মহত্ব দৃশ্যমান আফগানিস্তানে, মধ্যপ্রাচ্যে। ওপরেই কাজাখস্তান, উজবেগিস্তানে। চপ নয়, পরোটা, কাবাব, বিরিয়ানি, পোলাও একমাত্র শিল্প ওসব অঞ্চলে। গোলাগুলি, বন্দুক প্রসঙ্গগুলো এখন থাক বরং। এরা প্রত্যেকেই প্রাচীন। অথেন্টিক। রসনার রোল মডেল। যদিও ইউটিউব দেখে, ব্লগ পড়ে আসল স্বাদ বোঝার উপায় নেই। একটা ব্যাপার, বুঝলি তোপসে, সন্দেহটা থেকেই যায়, নজরে এসেছে। পোলাওতে দেদার কমলা রঙের শ্রেডেড গাজরের টুকরো। ম্যাগো, গাজরের টপিং? এসপ্ল্যানেডে, কে সি দাসের পাশের গলতায় সারা বছর ম্যাংগো শেকের ওপর বাদাম আর পাশের দরজা থেকে প্রাপ্ত সন্দেশের গুঁড়োর টপিং যদি বা মেনে নেওয়া যায়; পোলাও বিরিয়ানিতে গাজর? সরি বস। অর্থাৎ, যা বুঝলাম, এই কাবাব দেওয়া রোলের জনপ্রিয়তাকে কাজে লাগিয়ে ওসব দেশে অত্যুৎসাহী কিছু ক্রিয়াকর্ম নির্ঘাত হয়েছিল। যা দাঁড়ায়নি। ব্রিটিশ, একটু হলেও ডাচ, ফরাসি, ফাটিয়ে মোগল প্যাঁদানো কলকাতা ওই শেক নিলেও, গাজর দেওয়া মাংসের হালুয়া মনোভাবাপন্ন কিছু এক্সপেরিমেন্ট নিশ্চয়ই রিজেক্ট করেছিল।

এসব কথা পাঠ্যপুস্তকে লেখা হয় না। গান্ধী, সুভাষ, নেহরু হয়ে ইন্দিরার বাইরে, আসল কালিনারি ইন্ডিয়াকে বুঝতে হবে। এত কোটিকে খাদ্যবন্ধনে যুক্ত করার ব্যাপারটি অভাবনীয়। শেফ সঞ্জীব কাপুরের জাতীয় সম্মানের এটিই কারণ। ইতিহাসবিদ রামচন্দ্র গুহকে ধরতে হবে। শশী থারুরের বেটার দ্যান ব্রিটিশ ইংরেজি কোনও কাজে আসবে না। আসলে কেহই তো নয় সুকুমার যে ভাইটাল সত্যিটা ভ্যাক করে বলে দেবে। ঠিক ধরেছে ইউরোপ, ঠিক ধরেছে ক্রোয়েশিয়া। বুঝেছে পরিমিতিবোধের গুরুত্ব।ফিউশন ফুড, নয়া জমানার সাজে সজ্জিত খাবারদাবার অনেক জনপ্রিয় হয়। কখনও পরিণত হয় ক্ষণস্থায়ী হুজুগে। কিছু জিনিস বদলায় না। স্রষ্টারা না বদলানোর সিদ্ধান্তে অবিচল থাকার সাহস দেখাতে পারেন। আমাদের কাঠি রোল সেরার সেরাদের মধ্যে জায়গা করে নেওয়ার এটিই মূল কারণ বলে ধরে নিতে পারি।

A Unit of: Sangbad Pratidin Digital Private Limited. All rights reserved