আটের দশক, ততদিনে ‘লাইফ’ বা ‘ন্যাশনাল জিওগ্রাফিক’ পত্রিকা দুনিয়াকে দেখিয়েছে অদেখা, অজানা দেশ ও তার মানুষকে। একসময় দুনিয়ার প্রায় সব দ্রষ্টব্যই দেখানো হয়ে যাওয়ায় নতুন ছবি করার চ্যালেঞ্জ বাড়ছিল। ঠিক এই সময়ে সালগাদো শুরু করলেন একেবারে অন্য স্টাইল। যুদ্ধ, দুর্ভিক্ষ, মনুষ্যত্বের অবমাননা– সবকিছু তাঁর কাজের অন্তর্গত। তবে প্যাকেজিংটা অন্যরকম। ইন্টারনেটের কল্যাণে তাঁর নামটি লেখামাত্র অজস্র ছবি হাজির হবে যা, আগে না দেখা থাকলে শকিং মনে হতে পারে। আজও। কয়েকটি কী-শব্দ, সালগাদোর নামের সঙ্গে ‘কুয়েত অয়েল ফিল্ড’, ‘সেরা পেলাদা গোল্ডমাইন ব্রাজিল’, ‘রোয়ান্ডা’, ‘ইকুয়াডোর’, ‘সাহেল’ দিয়ে সার্চ করলে সালগাদোর অনন্য দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয় মিলবে। সেখানেই আমাদের, দর্শকদের শুরু হবে মহা এক সমস্যা। ছবিতে ধরা পড়া কষ্টের, মুশকিলের, যন্ত্রণার পৃথিবীকে বড় সুন্দর দেখাবে। উঠবে প্রশ্ন, কেন?

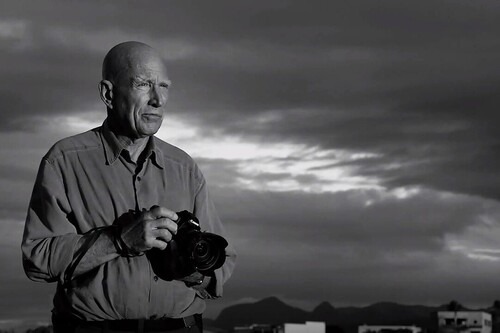

‘বাংলার মুখ আমি দেখিয়াছি। তাই আমি পৃথিবীর রূপ খুঁজিতে যাই না আর।…’ এর পরে প্রায় বর্ণহীন, নিস্তব্ধ, উদাসীন আরও কিছু দৃশ্য ও শব্দবন্ধ। শেষে প্রত্যাশিত আবেগঘন বিষণ্ণতা। বাংলায় সবুজের, সজীবতার একচ্ছত্র রাজতন্ত্র সত্ত্বেও কবির শব্দে প্রায়ই ফিরে এসেছে পান্ডুর, ধূসর, লো-কন্ট্রাস্ট দৃশ্যকল্প। বাংলার মতোই ঘন সবুজ, হয়তো আরও উত্তেজক জীবনের রসদে পরিপূর্ণ ব্রাজিল, আমাজনে ঘর বাঁধলে কবির শব্দমালায় কোন সুর বাজত জানি না। যেটি দেখেছি তা হল, এর বছর তিরিশ পরে আর এক কবি, ব্রাজিলের বাসিন্দা, এই কথাগুলোই বললেন দু’-একটা শব্দ বদলে দিয়ে। বাংলার বদলে লিখলেন ‘আমাজন’-এর এবং বেরিয়ে পড়লেন পৃথিবীর অগণিত মানুষের মুখ ও রূপের সন্ধানে। মনের মধ্যে জঙ্গুলে শিকড়টি নিয়ে। বাংলা মানেই রবীন্দ্রনাথ, সত্যজিৎ হয়তো। ব্রাজিল মানে শুধুই পেলে নন। সেবাস্তিয়াও সালগাদো-ও। তাঁর যাবতীয় ইচ্ছে, ছন্দ, সুর প্রতিফলিত হয়েছে ফোটোগ্রাফে। দুনিয়া দেখেছে নিজের মুখ ওই মহাচিত্রের সম্ভারে। দেখে একই সঙ্গে পুলকিত, বিষণ্ণ, হয়তো বা ক্রুদ্ধ হয়েছে। কিন্তু নামিয়ে রাখতে পারেনি। সাতের দশকের শুরু। নিউজ ছবির সাদামাটা চালু বাজারের জন্য। আটের দশকে এক আশ্চর্য মহাজাগরণ। যা সর্বক্ষেত্রেই সাদা-কালো। সে ছবি দেখা মানেই অসহ্য সুন্দরের সামনে দাঁড়ানো। সৌন্দর্যের একটা ভয়ংকর দিকও থাকে। তার মধ্যে শ্রীরূপ দর্শনের সন্ধানী এই মানুষটি।

ছয়ের দশকের অশান্ত ব্রাজিলের উত্তপ্ত পরিস্থিতির মধ্যে বামপন্থায় বিশ্বাসী তরুণ সেবাস্তিয়াও দেশ ছাড়লেন অন্য জীবনের সন্ধানে। সঙ্গে স্ত্রী লিলিয়া। দেশে ছেড়ে এলেন সাত বোন, একটি পারিবারিক ফার্মহাউস, যার চারপাশ একদা আমাজনীয় পরিবেশে বেষ্টিত ছিল। ততদিনে আমাজনের মানুষের অস্বাভাবিক লোভ, প্রয়োজন, গাছকে নির্বাসন দিতে দিতে প্রায় মরুভূমি করে ফেলেছে। সঙ্গে লাতিন আমেরিকার কুখ্যাত মনুষ্যত্বহীন জিওপলিটিক্স। আগুনের আঁচের বাইরে, অন্য গোলার্ধে, প্যারিসে, শুরু হল পড়াশোনা, রোজগারের চেষ্টা। সেবাস্তিয়াও ইকোনমিক্সের লোক, স্ত্রী লিলিয়া স্থাপত্যের। স্ত্রীর ছোট ক্যামেরাটা মনে ধরল। শুরু হয়ে গেল ছোটখাট বিষয়ধর্মী ছবি তোলা। ইকোনোমিস্ট সালগাদোকে ওয়ার্ল্ড ব্যাঙ্কের কফি ব্যবসার সঙ্গে জড়িত কাজে যেতে হল আরও নতুন অনেক দেশে। যা দেখছিলেন, অনুভব করছিলেন, তাতে দ্রুত বদলে গেল নিজের ভাবনা-চিন্তার অন্দরমহল। সব ছেড়ে শুরু করলেন ক্যামেরার চোখে দুনিয়াকে দেখা। সেই দৃষ্টিভঙ্গির মধ্যে স্কুলপাঠের প্রভাব ছিল না। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর শৌখিন আমেরিকা বা ইউরোপের প্রাচুর্যের নিশ্চিন্ত যাপনে অনুৎসাহী মানুষটা তখন বুঝে ফেলেছেন, চিনে ফেলেছেন হিউম্যান রেসের আসল অস্থিমজ্জা। ছবিতে তার প্রতিফলন হতে শুরু করল। ১৯৭৪ সালে সিগমা, ১৯৭৫-এ গামা, ১৯৭৯ সালে ম্যাগনাম ছবির সংস্থায় যুক্ত হলেন। এই সময়, আটের দশক জুড়ে দুনিয়ার এমন সব জায়গায় কাজ করলেন, যেখানে পিকচার পারফেক্ট ছবি চাষের সুযোগ নেই। ধরা পড়ল পর্তুগাল, এ্যাঙ্গোলা, মোজাম্বিক। আফ্রিকার প্রায় সবটা, লাতিন আমেরিকার মজুর ও কৃষক সমাজকে অনুভব করলেন, ধরে রাখলেন ব্ল্যাক অ্যান্ড হোয়াইট ফিল্মে। দুনিয়া চিনল এক আজব আলোকচিত্রীকে, যাঁর কাজ অসহ্য সুন্দর। একসময় ঠিক করলেন স্বাধীনভাবে কাজ করার। ১৫ বছর ম্যাগনামে ছিলেন। তৈরি করলেন দুনিয়ার ক্ষুদ্রতম ফোটো এজেন্সি। ১৯৯৪ সালে, ‘অ্যামাজোনাস ইমেজেস’। একজন মাত্র ফোটোগ্রাফার এখানে। সেবাস্তিয়াও সালগাদো।

ততদিনে ‘লাইফ’ বা ‘ন্যাশনাল জিওগ্রাফিক’ পত্রিকা দুনিয়াকে দেখিয়েছে অদেখা, অজানা দেশ ও তার মানুষকে। একসময় দুনিয়ার প্রায় সব দ্রষ্টব্যই দেখানো হয়ে যাওয়ায় নতুন ছবি করার চ্যালেঞ্জ বাড়ছিল। নিউজ, ডকুমেন্টারির কাজটা হেনরি কার্তিকের ব্রেস শুরু করে দিয়েছিলেন অনেক আগেই। অ্যালেক্স ওয়েব, রঘু রাইরা ততদিনে স্বমহিমায় উজ্জ্বল হয়ে উঠছেন। ঠিক এই সময়ে সালগাদো শুরু করলেন একেবারে অন্য স্টাইলে। যুদ্ধ, দুর্ভিক্ষ, মনুষ্যত্বের অবমাননা– সবকিছু তাঁর কাজের অন্তর্গত। তবে প্যাকেজিংটা অন্যরকম। ইন্টারনেটের কল্যাণে তাঁর নামটি লেখামাত্র অজস্র ছবি হাজির হবে যা, আগে না দেখা থাকলে শকিং মনে হতে পারে। আজও। কয়েকটি কী-শব্দ, সালগাদোর নামের সঙ্গে ‘কুয়েত অয়েল ফিল্ড’, ‘সেরা পেলাদা গোল্ডমাইন ব্রাজিল’, ‘রোয়ান্ডা’, ‘ইকুয়াডোর’, ‘সাহেল’ দিয়ে সার্চ করলে সালগাদোর অনন্য দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয় মিলবে। সেখানেই আমাদের, দর্শকদের শুরু হবে মহা এক সমস্যা। ছবিতে ধরা পড়া কষ্টের, মুশকিলের, যন্ত্রণার পৃথিবীকে বড় সুন্দর দেখাবে। উঠবে প্রশ্ন, কেন? সাংঘাতিক গণহত্যার পরবর্তী দুনিয়ার মর্মান্তিক, পুঙ্খানুপুঙ্খ বর্ণনা ছবির ফ্রেমজুড়ে। জ্বলন্ত তেলের ফোয়ারার মধ্যে জ্যান্ত মানুষের অবস্থান। দুর্ভিক্ষের মধ্যে প্রাণে জেগে থাকা প্রায় অশরীরী মানুষের অ্যাঞ্জেল-সম উপস্থিতি। আমরা যতই সেফ দুনিয়ায় বসে এসব দেখি, নিজেদের স্বার্থে তেমন ঘা না-লাগার ন্যায্য অধিকার উপভোগ করি, কিছুক্ষণ দেখার পর বোধহয় একটা অপরাধবোধ কাজ করতে শুরু করে। ছবির নান্দনিকতার সঙ্গে চড়া সত্যির সহাবস্থান আমাদের বিহ্বল করে তোলে। তৃতীয় বিশ্বের কোনও এক পূর্ণিমায় যদি এক ঝলসানো রুটির ইমেজারি আমাদের মনের মধ্যে ভেসে ওঠে, তাহলে চতুর্থ, পঞ্চম বিশ্বের মানুষের কাছে ওই চন্দ্রিল অভিজ্ঞতা ঠিক কেমন ছিল? সালগাদোর ছবিতে প্রায়ই ফুটে বেরয় সেই না দেখা দুনিয়ার বিভীষিকাময় জ্যোৎস্না। শিল্প, যা মূলত বিনোদনের অঙ্গন, সেখানে এসব ছবি আপত্তি, অস্বস্তির কারণ হতেই পারে। কারণ, চোখ ফেরানো যায় না।

এত বিখ্যাত সেলিব্রিটি ফোটোগ্রাফার, ২০০১ থেকে ইউনিসেফের গুডউইল অ্যাম্বাসেডর। দুনিয়া জুড়ে ভ্রমণ, হিট ছবি, হিট কফি টেবিল বই, লক্ষ লক্ষ বিক্রি। The Other Americas, Sahel, Workers, Migrations, আরও আছে। অদ্ভুত এক কথাশিল্পী, যিনি কথা বলেন সাদা-কালো ছবিতে। এই তুমুল জনপ্রিয়তার মধ্যে বিরূপ সমালোচনাও অব্যাহত ছিল। অনেকেরই বক্তব্য, রূঢ় সত্য মাত্রেই অপ্রিয়। কষ্টকর। একে এত শিল্পসুষমামণ্ডিত চেহারায় দেখানোর কী দরকার? ছবির কন্টেন্ট ও স্টাইল, পরে যার পরিবর্তিত শব্দ হল ‘পলিটিক্স’ ও ‘এস্থেটিক্স’, এর মধ্যে সংঘাতের ইতিহাসটা দীর্ঘ ও চলমান। সালগাদোই বা ছাড় পাবেন কেন? আলোকচিত্রজগতের মতিগতি নিয়ে লেখালেখি করা, বিদগ্ধ আমলা সুস্যান সোনট্যাগ লিখলেন, ‘a photographer who specializes in world misery’, whose work ‘has been the principal target of the new campaign against the inauthenticity of the beautiful.’ ছবির মোহিনী মায়ায় আচ্ছন্ন করে জনগণকে ভুলিয়ে রাখা, গুলিয়ে দেওয়া, একটা বিভ্রান্তির সৃষ্টি করা… ‘নিউ ইয়র্কার’-এর মতো পত্রিকাতেও লাগাতার এইসব শব্দবোমা বর্ষিত হয়েছে বারবার। সালগাদো আসলে বড় শিল্পী না কি বড় ইন্ডাস্ট্রি– তা নিয়ে আজও পানপাত্র উপচে, উল্টে চলেছে দুনিয়া জুড়ে। শিল্পী নিজে ঝগড়া করেননি। অদ্ভুত ব্যাপার, বিশ্বের ভয়ংকরতম কিছু সত্যের সাক্ষী, শান্তভাবে বলেছিলেন, ‘I never, I never, photograph the misery.’ বলতে চেয়েছিলেন, ‘মানুষ যখন মনুষ্যত্বকে আঁকড়ে ধরে রাখে, তখন পরিস্থিতি নির্বিশেষে তাকে আমার সুন্দর-ই দেখায়।’ একটা সহজ পিকটোরিয়াল চেহারা সবাইকেই আকর্ষণ করে। ছবির কাছে এলে ভেতরে পৌঁছনোর সম্ভাবনা বাড়ে। তাই সালগাদো মানেই ক্লাসিক অ্যানসেল অ্যাডামস টোন। কিয়ারাসক্যুরো স্টাইল। এই নিয়ে দিব্যি লড়ে গেলেন চিরকাল। কে কী বলল, তাতে পাত্তা না দিয়ে। জনপ্রিয়তা, সম্মান উত্তরোত্তর বর্ধিত হয়েই চলেছে, আজও।

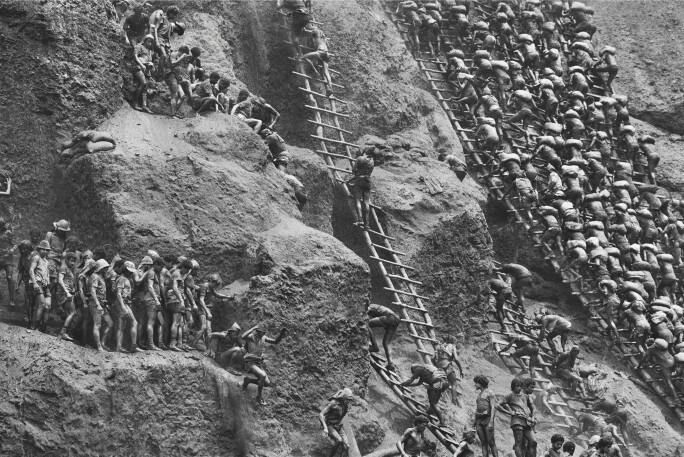

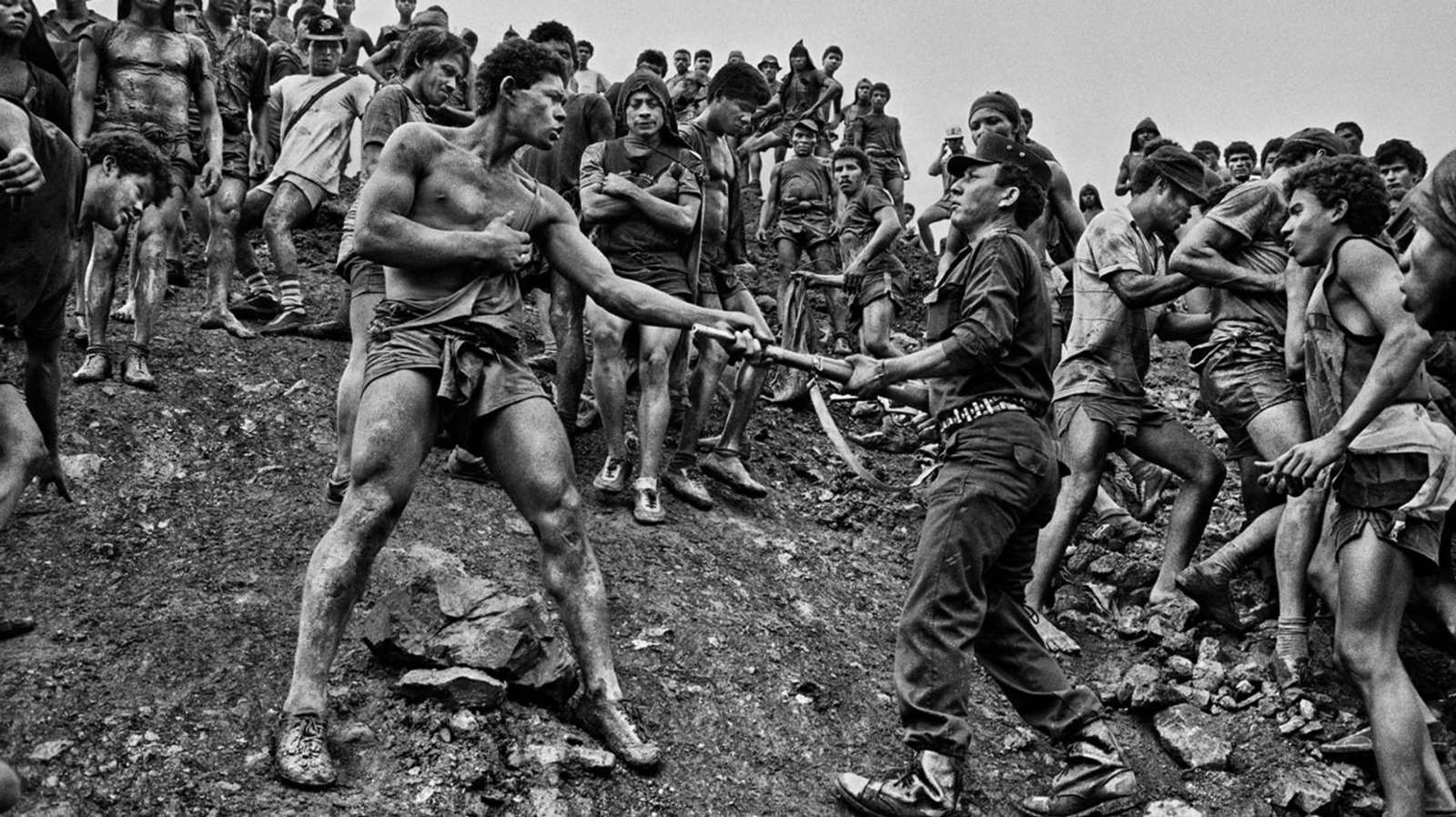

এই মতানৈক্য, দ্বিচারিতা ও সংশ্লিষ্ট বিষয় নিয়ে চলমান উত্তরচাপানের মধ্যে আমার নিজের মতামতও পেশ করি। ফিরে যাই আটের দশকের শেষাশেষি ব্রাজিলের সেরা পেরাদার সোনার খনির সেই সুবিখ্যাত ভার্টিকাল ছবিটিতে। বিশাল এক কালো ক্যানভাস। প্রায় খাড়া একটা পাথুরে জমি। তলা থেকে ওপর পর্যন্ত মানুষ সেঁটে আছে পোকার মতো। কোথাও ছোট ছোট সিঁড়ি। কাজ করছে হাজার হাজার শ্রমিক। কখনও একজনের ওপর আর একজন। সোনার পাহাড়ের ওপরে আরও কিছুদূর, তারপর আরও, অগুনতি মানুষ বিনবিন করছে, দিগন্ত ফুরচ্ছে না। লং শট। বিন্দুর মতো হাজার হাজার শরীর, মিশে যাচ্ছে নিষ্প্রাণ পাথরের সঙ্গে। কারও মুখের অভিব্যক্তি স্পষ্ট নয়। কিন্তু শ্রমিকের ঘামে ভেজা প্রতিটি দেহ পাথরের চেয়েও উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে। ওরা প্রত্যেকে পাথুরে ফসিল হয়ে মিশে যাচ্ছে স্বর্ণ খনিজের গভীরে। এরপর সালগাদো পৌঁছে গেছেন বদ্ধভূমির মাঝখানে। একেবারে ওয়ার্কারদের সামনে। এখানকার প্রায় সব ছবি তুলেছেন সামান্য নিচ থেকে। লো-এঙ্গেলের জন্য শ্রমিকরা সবসময় দর্শকের মাথার ওপরে। আছে আর এক কালোত্তীর্ণ ছবি। সর্বাঙ্গ ধুলোয় আচ্ছাদিত মানুষের এক গ্রেইনি ক্যানভাস। অনেকেই কাজ থামিয়ে সামনে দেখছে। ফোরগ্রাউন্ডে এক চোয়াল শক্ত করা ঘর্মাক্ত শ্রমিক হঠাৎই চ্যালেঞ্জ জানিয়েছে রক্ষীকে। ধরে রেখেছে তার টোটাভরা বন্দুকের ব্যারেল। একটা ভয়ানক মুহূর্ত। বামপন্থার আসল চেহারাটা কারও বুঝতে হলে বা দেখা না থাকলে এই ছবিটিই যথেষ্ট।

সুতরাং এটা ভাবলে ভুল হবে না যে, ওঁর কাজগুলো শৌখিন স্টুডিওওয়ালা বা দায়িত্বজ্ঞানহীন লাইন অ্যান্ড ফর্ম নিয়ে কুলকুচি করা সার্বজনীন স্ট্রিট ফোটোগ্রাফির পাশাপাশি না রাখাই বাঞ্চনীয়। সালগাদোর ছবির সিনেম্যাটিক কম্পোজিশন, থিয়েট্রিকাল প্রেজেন্টেশন, টোনাল চরিত্র ডার্করুম বা হোয়াইট রুমের সুখী মেনুতে থাকা সুখাদ্যের উদ্গারও নয়। এর ফলে প্রেস ফোটোগ্রাফি, ডকুমেন্টারি, নানা ধরনের শিরস্ত্রাণে শোভিত করেও সালগাদোর কাজকে একটা চেনা লেবেল বাঁধা যায়নি।

ক্রমাগত প্রতিকূল পরিস্থিতি, ভয়াবহতার মধ্যে কাজ করেছেন সালগাদো। যদিও কিছু ছবি দেখে কারও মনে হতে পারে, সাজানো ঘটনা। সাহেল-এর দুর্ভিক্ষ, রোয়ান্ডার কুখ্যাত জেনোসাইড পরবর্তী অধ্যায়ে দীর্ঘ সময় অকুস্থলে ছিলেন তিনি। কাজ করেছিলেন ‘ডক্টরস উইদাউট বর্ডার্স’-এর সঙ্গে। একজন জ্যান্ত মানুষ হিসেবে অগণিত মৃত, মৃত্যু স্পর্শ করা সহ মানবদের পরিস্থিতি দেখতে দেখতে অসুস্থ হয়ে পড়েছিলেন। শারীরিক, মানসিকভাবে বিকারগ্রস্ত হয়ে ডাক্তারের সাহায্য নিতে বাধ্য হলেন। বিশ্রাম নিতে ফিরে এসেছিলেন আপন ভূমিতে। একদা আমাজন রেনফরেস্টের অন্তর্গত নিজেদের বিশাল খামার জমিতে। সেখানে শুনলেন প্রকৃতির আর্তনাদ। স্ত্রী লিলিয়ার উদ্যোগে সেটিকে আবার অতীত গৌরবে ফিরিয়ে দেওয়ার একটা অসম্ভব চেষ্টায় ঝাঁপিয়ে পড়লেন সবাই মিলে। দুনিয়া দেখতে দেখতে বোধহয় নিশ্চিত হয়েছিলেন যে, নিজেদের শিকড়ে ফিরতেই হবে, যেভাবেই হোক। চেষ্টা করতে হবে। নিজের পৃথিবীকে অন্তত তার স্বাভাবিক অংশ ফিরিয়ে দিতেই হবে। ১৯৯১ থেকে ১৯৯৮। প্রজেক্টের নাম ‘ইনস্টিটিউটো টেরা’। ৯ লাখেরও বেশি গাছ লাগানোর এই মহাকর্মে ফান্ডের, সমর্থনের অভাব হয়নি। আজ সেটি একটি বিস্ময়কর বনানী। ইউনেস্কো প্রজেক্ট।

এরপর সালগাদোর ছবির বিষয়বস্তু গেল বদলে। এতদিন অমানবিকতার প্রামাণ্য দর্পন ছিল তাঁর ক্যামেরা। যা মানুষকে ভাবতে বাধ্য করেছে। এবারে ঠিক করলেন স্বাভাবিকতার জোরালো আয়নাটা ধরবেন সবার সামনে। সালগাদোর বিখ্যাত কাজগুলো অধিকাংশই নিজের প্ল্যান করা, সেলফ ফান্ডেড লং টার্ম প্রজেক্ট। তাঁর যাবতীয় এডিটিং, লে-আউট, প্ল্যানিং, বই, এগজিবিশন– সবকিছুই সহধর্মিনী লিলিয়ার ব্যাপার। শুরু হল সেবাস্তিয়াও সালগাদোর শেষ ও সম্ভবত শ্রেষ্ঠ কাজ ‘জেনেসিস’। আট বছর ধরে চলল। দুর্দশায় পতিত মানুষ ও প্রকৃতি এখানে অনুপস্থিত। এটি হল আমাদের প্ল্যানেটের শরীরের যেসব অংশে আজও সভ্যতার অসভ্য থাবা পড়েনি, যে কারণেই হোক, সেখানকার এক মেগা ক্রনিকল। প্রকৃতি, জল, পাথর, মরু, বরফ– সবকিছু এবং মানুষের অবিশ্বাস্য পিউরিটি, ভার্জিনিটির ছবি। এই এপিক কফি টেবিল বইটির অপরূপ রত্ন সম্ভারের বর্ণনা দেওয়ার ক্ষমতা আমার নেই। বিশ্বাস করা কঠিন যে, এসব ছবি হলেও সত্যি। কেউ যদি ওয়াইল্ডলাইফ, নেচার এবং ফ্যাশনে আগ্রহী হন, তাহলে খুঁটিয়ে দেখতে পারেন বইটি। সভ্যতার সংকটে আমরা যখন মহাবিপদে জর্জরিত, তখন এই বইতে দেখা যাচ্ছে অসভ্যতায় অভ্যস্ত, নিশ্চিন্ত, স্বাভাবিক জীবনযাত্রায় দিব্যি আছে বহু হিউম্যান। তারা অনেকেই আবরণহীন, কিন্তু আভরণের ব্যবহারে এগিয়ে রয়েছে কয়েক গ্যালাক্সি আগে। সালগাদো বলে গেছেন, ‘জেনেসিস এই গ্রহের জন্য আমার প্রেমপত্র। এইসব ছবি তোলার সময় আমার ক্যামেরা প্রকৃতিকে আমার সঙ্গে কথোপকথনের অনুমতি দিয়েছিল। আমি ভাগ্যবান, সেসব শোনার সৌভাগ্য হয়েছিল আমার।’ সেবাস্তিয়াও সালগাদোর কাজ, তাঁর দর্শন, ভাবনার বিপরীত অভিমুখ, সবকিছু একজায়গায় গুছিয়ে রাখলে একটি কথা মনে হবে। কোনও মতামতই শেষ কথা নয়। যদি বিষয়টাই হয়ে ওঠে শেষের কবিতা, তাহলে তো ভাবতেই হয়।

A Unit of: Sangbad Pratidin Digital Private Limited. All rights reserved