তাঁর সময়কার ইতিহাস, উপনিবেশের প্রশাসনের পরিপ্রেক্ষিতে এই কাজগুলোর বিচার না-করে যারা রামমোহনকে কটূক্তি করে, তাদের লক্ষ্য হয়তো রামমোহন নয়, অন্য কেউ, অন্য কিছু। মনে রাখতে হবে, ভারতের ওই প্রথম স্বাধীনতা যুদ্ধ যখন ঘটে তখনও বাঙালি মধ্যবিত্ত এলিটদের অধিকাংশই সেই বিদ্রোহের পক্ষে ছিল না। তা রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায় আর ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের কবিতা পড়লেই বোঝা যাবে। বাংলায় জাতীয় প্রয়াস শুরু হয়, হিন্দু মেলাকে তার উদাহরণ ধরলে, ১৮৬৭ নাগাদ। ঠাকুরবাড়ির পৃষ্ঠপোষকতায়। ভারতের জাতীয় কংগ্রেস প্রতিষ্ঠিত হয় ১৮৮৫ সালে। সেই কংগ্রেসও প্রথম দিকে অনেকদিন পর্যন্ত ব্রিটিশের দালালি করেছে। রামমোহনের কাজকে তাঁর ঐতিহাসিক পরিপ্রেক্ষিতে বিচার না করলে তা অবিমিশ্র মূর্খতার দৃষ্টান্ত হয়।

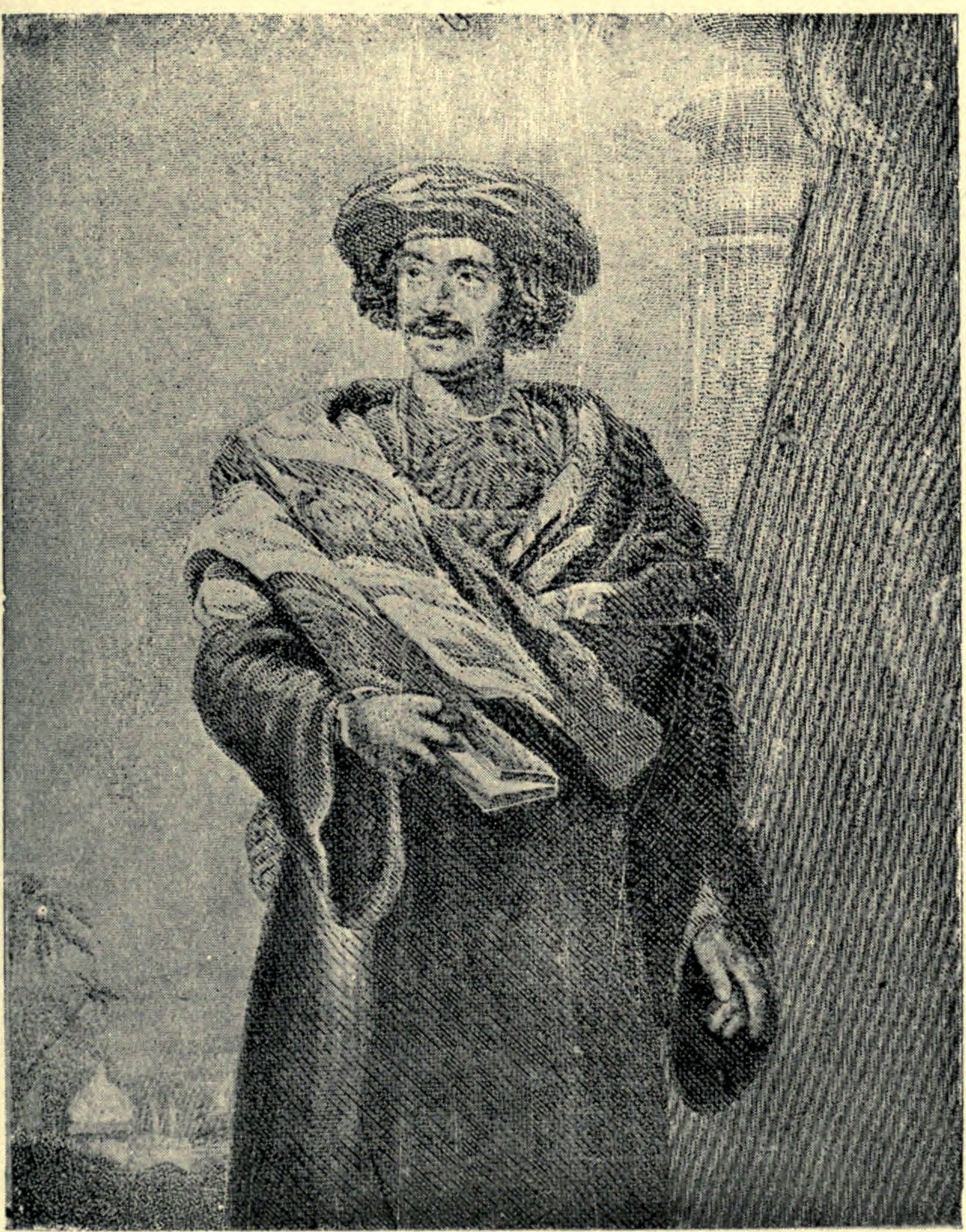

রামমোহন রায় (১৭৭২-১৮৩৩)-কে রবীন্দ্রনাথ আর তাঁর পিতৃ-পিতামহ থেকে শুরু করে আপামর বাঙালি, বহু ভারতীয় আর বিদেশি ভাবুক ভালোবাসলে আর শ্রদ্ধাভক্তি করলেও, উগ্র হিন্দুত্ববাদী আর তার প্ররোচকদের এসব করার কোনও কারণ নেই। তার কারণগুলি খুব দুর্বোধ্য হওয়ার কথা নয়। উনিশ শতকে অবিভক্ত বাংলায় একটা রেনেসাঁস বা নবজাগরণ হয়েছিল, সেটাকে ভারতেরই নবজাগরণ অনেকে বলে থাকেন। রামমোহন রায় ছিলেন তার অগ্রপথিক। ওই নবজাগরণের কেন্দ্রটি যে বাংলায় ছিল, তা খুব স্বাভাবিক ভৌগোলিক-ঐতিহাসিক কারণে– ইংরেজের রাজধানী প্রথমে ছিল কলকাতা, আর বাঙালি প্রথম ইংরেজি শিখে সারা পৃথিবীকে চিনতে আর বুঝতে শিখেছিল। শুধু স্থানের পৃথিবী বা ভূগোলের পৃথিবী নয়– সংস্কৃতি-সভ্যতার স্থান-কাল-মনন-কল্পনা, আবিষ্কার আর সৃষ্টির পৃথিবীকেও। অর্থাৎ অতীতকাল থেকে মানুষ যত জ্ঞানবিজ্ঞান শিল্পসৌকর্য অর্জন করেছে, সে বিষয়ের ধারণাও তাতে ছিল যেমন, তেমনই ফালতু অলীক স্বর্গনরকের বাইরে মানুষ কোথায় পৌঁছতে চায় তার বোধও ছিল। সেই শিক্ষা পেয়ে বাঙালি ভারতের অন্য প্রান্তগুলির চেয়ে কিছুটা এগিয়ে যায়। এটা বাঙালির অপরাধ নয়, ভারতের ইতিহাসই তাকে এই অগ্রগতির ব্যাপারে সাহায্য করেছিল।

এই কারণে ভারতের অন্যদের এক অংশ কিছুদিন বাঙালিদের নিয়ে একটু হীনম্মন্যতা বোধ করেছে। সেটাও তাদের অপরাধ নয়। একথাও আমরা বলব যে, হয়তো এক দল অসতর্ক বাঙলির তথাকথিত ‘অস্মিতা’ও এর জন্য কিছুটা দায়ী ছিল। তারা কথায় কথায় ‘কলকাতা ভারতের সাংস্কৃতিক রাজধানী’ এসব বলত, এটা যে অন্যদের একটু ক্ষুব্ধ করতে পারে তা এই বাঙালিরা সবসময় বুঝত না। তাছাড়া এক বাঙালি কবি সাহিত্যে নোবেল প্রাইজ পেয়ে, আর আরও কিছু বাঙালি নানা ব্যাপারে (বিপ্লব প্রয়াস, আজাদ হিন্দ ফৌজ, ফিল্ম, গানবাজনা, ম্যাজিক, বিজ্ঞানচর্চা, শিল্পকর্ম, ধর্মসাধনা ইত্যাদি) নানা জাতীয় ও আন্তর্জাতিক সম্মান আর স্বীকৃতি ছিনিয়ে আনায় এই শ্রেণির বাঙালিদের ‘অহংকার’ (হয়তো একইসঙ্গে অন্যদের আত্মসমালোচনা) আরও বেড়ে যায়।

এটা চিরস্থায়ী হওয়ার কথা নয়। উল্টোদিকে বাঙালিরা বহুদিন রাজনৈতিকভাবে পিছিয়ে গেছে, অর্থনৈতিকভাবে বেশ খানিকটা দুর্বল হয়েছে। বাংলার অর্থনীতি অন্যদের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়েছে। আর এই সময়ের মধ্যে তো ভারতের সমস্ত প্রান্তই শিক্ষায় সংস্কৃতিতে বেশ কিছুটা এগিয়ে গেছে, তাদেরও নানা দিকে উজ্জ্বল অর্জন তৈরি হয়েছে। কোনও কোনও ক্ষেত্রে বাঙালিদের পিছনেও ফেলেছে কেউ কেউ। সেটাই তো হওয়া স্বাভাবিক। আর এটাও বলা উচিত হবে যে, বাঙালিদের প্রতি বেশিরভাগ ভারতীয় গোষ্ঠীরই এক ধরনের মুগ্ধতা ও ভালোবাসাও দেখা গিয়েছে। বাঙালিরা ভারতের নানা জায়গায়, শিক্ষা, চিকিৎসা, আইন ইত্যাদির সেবামূলক জীবিকা নিয়ে ছড়িয়ে পড়েছে, ধর্ম আর শিল্পসাধনার বার্তা নিয়েও গেছে। তাতে সারা ভারতই উপকৃত হয়েছে। দেশের অন্যত্র সচেতন মানুষেরা সেকথা স্বীকার করতে দ্বিধা করেননি। মহামতি গোখলের ‘What Bengal thinks today, the rest of India thinks tomorrow’ কথাটি, তিনি কোথায় কবে বলেছিলেন জানি না, তার প্রমাণ হয়ে আছে। আর তারই পাশাপাশি সারা দেশেই বাংলা সাহিত্যের বিপুল অনুবাদ হয়েছে। এখনও ভারতের সব ভাষাতেই অন্য যে কোনও ভারতীয় ভাষার চেয়ে বাংলা ভাষার সাহিত্যের অনুবাদ সবচেয়ে বেশি হয়, এমনকী গুজরাটেও।

২.

তবু কোথাও কোথাও, প্রতিকূল রাজনীতির কারণে হয়তো ওই হীনম্মন্যতা একটুকরো অন্ধকারের মতো টিকে আছে। তাই মাঝেমাঝে বাঙালি-বিদ্বেষ মাথাচাড়া দেয়; এবং বাঙালি পরিযায়ী শ্রমিকদের যেমন, তেমনই তার (এবং একইসঙ্গে ভারতের) আইকনদের ধরে ধরে আক্রমণ করা হয়। তাঁদের মধ্যে দু’জন মনে হয় এই আক্রমণের সবচেয়ে বড় লক্ষ্য হয়েছেন এ পর্যন্ত– এক, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, আর দুই, রামমোহন রায়। রবীন্দ্রনাথকে এ যাত্রায় আমরা সরিয়ে রাখি, যদিও বঙ্কিমচন্দ্রের ‘বন্দেমাতরম্’ গানের ১৫০ বছর বা ওই একটা কিছু প্রসঙ্গে তাঁর ‘জনগণমন’ নিয়ে আর-একবার বাজে ঝামেলা করার সুযোগ পেয়েছে ওই লোকগুলি।

৩.

যদি ভুল না করে থাকি, রামমোহনকে আক্রমণ বোধ হয় শুরু করেছিলেন গান্ধিজি, ওই জীবনের চেয়ে দীর্ঘকায় মানুষটিকে ‘pigmy’ বা খর্বকায় মানুষ হিসেবে আখ্যা দিয়ে। অবশ্য তিনি (১৯২১ সালের মার্চ মাসে কটকে এক বক্তৃতায়) একই সঙ্গে তিলককেও একই বিশেষণ দিয়েছেন। বলতে হবে, আপেক্ষিকভাবে, কারণ বলেছেন ওঁরা পিগমি ছিলেন চৈতন্য, শংকর, নানক প্রভৃতির তুলনায়। আমাদের মতে, এই শব্দটি দু’জনের কারও সম্বন্ধে ব্যবহারই সুবিবেচনার কাজ হয়নি, তুলনায় হোক আর যাই হোক। গান্ধিজির কিছু অবিবেচক মন্তব্যের এটি একটি। আরও কিছু হল, জালিয়ানওয়ালাবাগ সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের প্রতিক্রিয়াকে মৃদু বিদ্রুপ করা (‘But then he is a poet!’), পাশ্চাত্য জ্ঞানবিজ্ঞানের সাময়িক বিরোধিতা করা, চরকা কাটলে এক বছরে স্বরাজ এসে যাবে বলা, বিহারের ১৯৩৪ সালের দুর্ভিক্ষকে হরিজন-নির্যাতন নামক ‘পাপ’-এর কারণে ঘটেছে বলা ইত্যাদি। কিন্তু আজ গান্ধিজিও আমাদের বিষয় নন। বিষয় হলেন মধ্যপ্রদেশের এখনকার শিক্ষামন্ত্রী, কী এক পারমার, যিনি রামমোহনকে ‘ব্রিটিশের দালাল’ বলে ফেলে তার পরে আবার ঢোক গিলে ক্ষমা চেয়েছেন। তাঁর নাম এখানে প্রাসঙ্গিক নয়, কারণ অনেক হিন্দুত্ববাদী-শিষ্যসাবুদই হয়তো মনে মনে এইরকম ভাবেন। সেই দলের বঙ্গীয় সভাপতির ভিন্নমতের কথা মনে রাখি, তাঁকে ধন্যবাদ; কিন্তু তবু বলি যে, কেন্দ্রের বর্তমান শাসকদলের কাছে রামমোহন কখনও সর্বার্থে, নিরবচ্ছিন্নভাবে প্রিয় হতে পারেন না। তার কারণগুলি আমার ক্ষুদ্র বুদ্ধিতে যা বুঝেছি, তা একে একে সাজিয়ে দিচ্ছি। আমি রামমোহনের এই উগ্র হিন্দুত্ববাদীদের চক্ষুশূল কাজগুলিকে ওই দলটির পক্ষে ‘সাম্প্রদায়িক-সমস্যাজড়িত’ আর ‘অন্যান্য’ এই দু’টি ভাগে ভাগ করে দেখাব। যদিও ‘অন্যান্য’গুলিও বৃহৎ অর্থে সাম্প্রদায়িক বলেই চিহ্নিত হতে পারে।

উগ্র হিন্দুত্ববাদের কাছে সাম্প্রদায়িক সমস্যাজড়িত রামমোহনের কাজ

এক, তিনি ‘পবিত্র’ সতীদাহের বিরুদ্ধে আন্দোলন তৈরি করে, ব্রিটিশ শাসক লর্ড বেন্টিঙ্কের সহায়তায়, ১৮২৯-এ তাকে নিষিদ্ধ করার আইন পাশ করিয়েছেন। হিন্দু নারীদের অক্ষয় স্বর্গপ্রাপ্তির জীবন্ত বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছিলেন রামমোহন।

দুই, তিনি কলকাতায় স্থায়ী আস্তানা নিয়ে, ১৮১৫ সালে কী যেন এক ‘আত্মীয় সভা’ স্থাপন করে একেশ্বরবাদের প্রচার শুরু করেন, যাকে পরে, ১৮৪১-এ তাঁর শিষ্য দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর ‘ব্রাহ্মধর্ম’-এর চেহারা দেন। এ কি ‘সনাতন’ ধর্মের প্রতি নিষ্ঠুর বিশ্বাসঘাতকতা নয়? যে ধর্মে তেত্রিশ কোটি দেবতার বসবাস, সেখানে মাত্র একজন ঈশ্বরকে নিয়ে কার কাজ চলে, মন খুশি হয়, বলুন!

তিন, তখনই তিনি মেয়েদের শিক্ষার কথা বলেছিলেন। তা-ও নিশ্চয়ই মনুবাদীদের কাছে অনুমোদনযোগ্য নয়।

চার, নিজে কুলীন ব্রাহ্মণ-সন্তান (তার উপর তাঁর শরীরে বৈষ্ণব-শাক্ত দু’রকম রক্তই ছিল) হয়েও তিনি আরবি-ফারসি শিখেছিলেন। শুধু তাই নয়, আরবিতে ভূমিকা জুড়ে ফারসিতে দু’টি (প্রথমটি– ‘মানাজারাতুলাদ্যান’/এর হদিশ পাওয়া যায়নি) পুস্তিকাও লিখেছিলেন। আরেকটি– ‘তুহ্ফাত্-উল্-মুউ্আহিদীন’ (‘বিশ্বাসীদের জন্য উপহার’)। আরও সর্বনাশের কথা, একেশ্বরবাদ ভিত্তি বলে তাঁর ইসলামের প্রতি একটি স্থায়ী আকর্ষণ ছিল। আরও সমস্যা যে, তিনি ফারসিতে একটি সাপ্তাহিক পত্রিকাও বার করেছিলেন ১৮২২-এর এপ্রিলে, ‘মিরাৎ-উল্-আখবার’ নামে, যা ভারতে প্রথম ফারসি পত্রিকা। এই কাজ কি কোনও বিবেকবান হিন্দু ব্রাহ্মণ-সন্তানের করা উচিত ছিল?

পাঁচ, তাঁর পোশাক-আশাক ছিল মোগলাই ধরনের, সেটাই বা উগ্র হিন্দুত্বপন্থীদের প্রিয় বিষয় হবে কেন?

অন্যান্য

এক, একটি বড় সর্বনাশ তিনি করেছেন ১৮১৭ সালে হিন্দু কলেজ প্রতিষ্ঠার তোড়জোড় করে। নিষ্ঠাবান হিন্দুসন্তানেরা অবশ্য তাঁকে শেষ পর্যন্ত কমিটিতে থাকতে দেয়নি, তাঁদের ধন্যবাদ।

দুই, শুধু তাই নয়, ওই বছরেই তিনি একটি বিনে-পয়সার ইংরেজি শিক্ষার স্কুল খুলেছিলেন, অ্যাংলো-হিন্দু স্কুল নামে। ইংরেজি শেখানো মানেই তো ব্রিটিশদের গোলামি করা, তাই না? গান্ধিজি কি শুধু শুধু রাগ করেছিলেন!

তিন, তিনি তখনকার বড়লাট লর্ড আমহার্স্টকে চিঠি লিখেছিলেন সংস্কৃত শিক্ষার পিছনে সরকারি টাকা খরচ না করে পাশ্চাত্য জ্ঞানবিজ্ঞানের শিক্ষার প্রতি মনোযোগী হতে। তিনি চেয়েছিলেন আধুনিক শিক্ষা– চেয়েছিলেন, ‘different branches of contemporary western science and technology in the curriculum’ (১১ ডিসেম্বর, ১৮২৩)। তিনি যে ‘ওরিয়েন্টালিস্ট’ বা প্রাচ্যবাদী ছিলেন না, ছিলেন লেখাপড়ার ব্যাপারে ‘অ্যাংলিসিস্ট’– এটা কি হিন্দুত্ববাদীরা সহ্য করতে পারে?

চার, তিনি ব্রিটিশরাজের কাছে মোঘল সম্রাট দ্বিতীয় আকবারের ভাতা বাড়ানোর আবেদনপত্র নিজে লিখে, তাই নিয়ে পার্লামেন্টে জমা দেবার জন্য নিজে লন্ডন যাত্রা করেছিলেন। তার মানে মুঘলদের প্রতি তার যথেষ্ট সহানুভূতি ছিল। সেটা আর-এক ধরনের দেশদ্রোহিতা নয়? মুসলমান রাজার হয়ে কাজ করা?

৩

এ পর্যন্ত আমরা বাঙালি বা রামমোহনের প্রতি কেন্দ্রীয় শাসকদল ও তার সাঙ্গপাঙ্গদের সংশয় ও বিদ্বেষের কতকগুলি কারণ উল্লেখ করলাম। অন্যেরা হয়তো এই তালিকায় আরও কিছু যোগ করতে পারবেন।আর কিছুটা লঘু সুরে কাজটা করেছি আমরা, যা সকলের পছন্দ নাও হতে পারে। কিন্তু এর মূলে যে স্বনির্বাচিত ‘অশিক্ষা’ আছে তাও তো ঠিক। এঁরা রামমোহন বিষয়ে অনেক কিছু জানেন না বা জানতে চান না। তার একটা তালিকা আমরা করব, কিন্তু তার আগে একটি-দু’টি তাত্ত্বিক প্রশ্নের অবতারণা করি। এগুলির উত্তর দেওয়া আমার কর্ম নয়, উপনিবেশের ঐতিহাসিকরা নিশ্চয়ই জানেন এর উত্তর। প্রশ্নগুলি হল, আধুনিক উপনিবেশবাদের ইতিহাসে উপনিবেশ স্থাপনের সঙ্গে সঙ্গেই কি সংগঠিত উপনিবেশবাদী সংগ্রাম শুরু হয়েছে? ইতিহাসবিদেরা কী বলেন? বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই উপনিবেশিতরা থাকে সবদিকে দুর্বল, উপনিবেশকরা সব দিকে শক্তিশালী। উপনিবেশিতদের কণ্ঠস্বর ফিরে পেতে কতদিন লাগে? কখন বা কোন শ্রেণির মধ্যে প্রথম bargaining বা শাসকদের সঙ্গে দর-কষাকষির সাহস তৈরি হয়? বা তাদের প্রতিবাদ ও বিদ্রোহের সাহস? কোন শ্রেণি উপনিবেশকে শুভদায়ক মনে করে আগের অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে? কোন শ্রেণি সবচেয়ে বশি বঞ্চিত মনে করে সকলের আগে? মার্কস যে ভারতে ব্রিটিশ উপনিবেশের ইতিবাচক কিছু প্রভাবের কথা বলেছিলেন, সেকথা কেন্দ্রের শাসক শিবির স্বীকার করে কি না?

ভারতের প্রথম স্বাধীনতা সংগ্রাম, মার্কসেরই মতে ছিল সিপাহি বিদ্রোহ (১৮৫৮)। রামমোহনের মৃত্যু হয় তার ২৫ বছর আগে, ফলে তিনি বেঁচে থাকলে তাঁর ভূমিকা কী হত তার জল্পনা এখানে অনর্থক।

এবার এই পারমার-জাতীয় জ্ঞানীগুণীদের অশিক্ষা বা স্বনির্বাচিত অজ্ঞতার কথা বলি। এঁরা কি জানেন যে, ব্রিটিশ শাসনের অধীন হওয়া সত্ত্বেও রামমোহন তাঁর নিজের মর্যাদা আর স্বাধীনচিত্ততা বজায় রাখার জন্য কী কী করেছিলেন? তারও একটা তালিকা (হয়তো এও অসম্পূর্ণ হবে) আমরা করতেই পারি। যেমন–

এক, তিনিই প্রথম নিজের শিক্ষাদীক্ষা আর অধিকার সম্বন্ধে সম্পূর্ণ আত্মবিশ্বাস নিয়ে শাসককুলেরই অংশ খ্রিস্টান পাদরিদের সঙ্গে তর্কে প্রবৃত্ত হয়েছিলেন, উপনিবেশিতের হীনম্মন্যতায় পিছিয়ে যাননি। ‘খ্রিশ্চিয়ান পাবলিক’-এর কাছে তিনখানা আবেদন করেছেন ১৮২০ থেকে ১৮২৩-এর মধ্যে, এই ধর্মে নীতিবোধের প্রাধান্যকে প্রশংসা করেছেন, কিন্তু কোথাও কোথাও তার সমালোচনাও করতে ছাড়েননি।

দুই, তিনি সারা পৃথিবীর স্বাধীনতাকামীদের পক্ষে বারবার মত প্রকাশ করেছেন। ইংল্যান্ড যাওয়ার পথে উত্তমাশা অন্তরীপে স্বাধীন ফ্রান্সের জাহাজে তাদের পতাকা দেখে তাঁর উচ্ছ্বাসের গল্প আমরা সবাই জানি। কিন্তু অনেকেই জানি না যে, আয়ার্ল্যান্ডে ক্যাথলিক প্রজাদের উপর ব্রিটিশ সরকারের নির্যাতনের নিন্দা করেছেন (‘ব্রিটিশের দালাল?’) এবং আয়ার্ল্যান্ডের স্বাধীনতার পক্ষে মত প্রকাশ করেছেন। দক্ষিণ আমেরিকা মহাদেশে স্পেনের সাম্রাজ্যবাদী অত্যাচারের যেমন নিন্দা করেছেন, তেমনই অন্যদিকে স্পেনের অভ্যন্তরে উদারপন্থীদের সংগ্রামকে সমর্থন করেছেন। যার ফলে স্পেনের ১৮১২-তে প্রকাশিত একটি সংবিধানের একটি কপি, গভীর সম্মানবাচক কিছু শব্দ-সহ তাঁকে উপহার দেওয়া হয়েছিল (সোফিয়া ডবসন কোলেটের রামমোহন জীবনী, ব্রাহ্ম সমাজ সংস্করণ, ১৬৫ পৃ.)। পর্তুগালের গৃহযুদ্ধে সে দেশের উদারপন্থীদের প্রতি তাঁর উচ্চারিত সমর্থনের কথাও সর্বজনবিদিত। তাঁর উচ্ছ্বাস ছিল ফরাসি বিপ্লবকে নিয়ে, তাঁর বিরাগ ছিল তুরস্কের একনায়কতন্ত্রের বিরুদ্ধে, তাঁর সহানুভূতি ছিল গ্রিক স্বাধীনতার যুদ্ধের প্রতি। এসব খবরই তাঁর জীবনীতে পাওয়া যায়, শুধু আমাদের পড়ার প্রতীক্ষা করে সেই সব খবর।

তিন, ১৮২৩-এর প্রেস অর্ডিন্যান্সের বিরুদ্ধে তাঁর প্রতিবাদ। এর প্রথম শিকার দেশীয়রা ছিল না, ছিলেন ‘ক্যালকাটা জার্নাল’-এর ইংরেজ সম্পাদক মি. বাকিংহাম ও তাঁর সহকারী। সেখানে জনৈক পাদরির একটি সরকারি চাকরি নেওয়ার সমালোচনা করা হয়েছিল। এতে দেশীয় প্রজাদের কোনও অধিকার-সংকোচের প্রশ্নও ওঠেনি। কিন্তু রামমোহন দাঁড়িয়ে গেলেন সংবাদপত্রের স্বাধীনতার পক্ষে এবং সরকারকে এর বিরুদ্ধে যে স্মারকলিপি দেওয়া হল, তার মুসাবিদা আর স্বাক্ষর সংগ্রহে তিনি নেতৃত্ব দিলেন।

এরকম আরও অনেক তথ্য ও দৃষ্টান্ত উদ্ধার করা যেতে পারে।

তাঁর সময়কার ইতিহাস, উপনিবেশের প্রশাসনের পরিপ্রেক্ষিতে এই কাজগুলোর বিচার না-করে যারা রামমোহনকে কটূক্তি করে, তাদের লক্ষ্য হয়তো রামমোহন নয়, অন্য কেউ, অন্য কিছু। মনে রাখতে হবে, ভারতের ওই প্রথম স্বাধীনতা যুদ্ধ যখন ঘটে তখনও বাঙালি মধ্যবিত্ত এলিটদের অধিকাংশই সেই বিদ্রোহের পক্ষে ছিল না। তা রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায় আর ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের কবিতা পড়লেই বোঝা যাবে। বাংলায় জাতীয় প্রয়াস শুরু হয়, হিন্দু মেলাকে তার উদাহরণ ধরলে, ১৮৬৭ নাগাদ। ঠাকুরবাড়ির পৃষ্ঠপোষকতায়। ভারতের জাতীয় কংগ্রেস প্রতিষ্ঠিত হয় ১৮৮৫ সালে। সেই কংগ্রেসও প্রথম দিকে অনেকদিন পর্যন্ত ব্রিটিশের দালালি করেছে। রামমোহনের কাজকে তাঁর ঐতিহাসিক পরিপ্রেক্ষিতে বিচার না করলে তা অবিমিশ্র মূর্খতার দৃষ্টান্ত হয়।

A Unit of: Sangbad Pratidin Digital Private Limited. All rights reserved