শিষ্য যখন গুরুর কাছে আসে, সে আসে অজ্ঞানতা নিয়ে– হয়তো আঘাতে জর্জরিত হয়ে আশ্রয়ের জন্য আসে। কিন্তু একে প্রকৃত গুরুসান্নিধ্য বলা যেতে পারে না। এই সান্নিধ্য মূলত আশ্বাসের জন্য, মনস্তাত্ত্বিক পরামর্শের জন্য। সেই সান্নিধ্য ক্ষণস্থায়ী। আবার অনেকেই আসে নামকরা গুরুর সান্নিধ্যে থেকে আত্মতুষ্টি লাভের জন্য। সেই সান্নিধ্যও আসলে অনুরাগ নয়, প্রকারান্তরে নিজের অহংকে তৃপ্ত করা। সেই শিষ্যত্বও ক্ষণস্থায়ী। আধ্যাত্মিকচেতনা সম্পন্ন শিষ্য তাকে বলা চলে না।

সামান্যে কি সে ভাব জানা যায়।

গুরু শিষ্য ভাবের ধারা যেমন ধরায় অধর কুসুম ফোটা

জ্ঞান চেতনে সে কুসুমও ফোটায়।

গুরু এলে তোর দুয়ারে বসাও হৃদি প্রেমাসনে

মানবদেহ নয় রে মোটে গুরু কৃষ্ণ বৈষ্ণব দেখি একাকার।।

গুরুর ভাবে ভাব ধরো মনের মানুষ জাগিয়ে তোলো

অবশেষে দেখি রে ভালো

গুরু শিষ্য একই অঙ্গ নয় দুই আকার

সনাতন বলে বীণা গুরুর সহজে ভাব জ্যান্তে মরা।

শিষ্যের পা গুরুর মাথা মহাজনে গেয়ে যায়।।

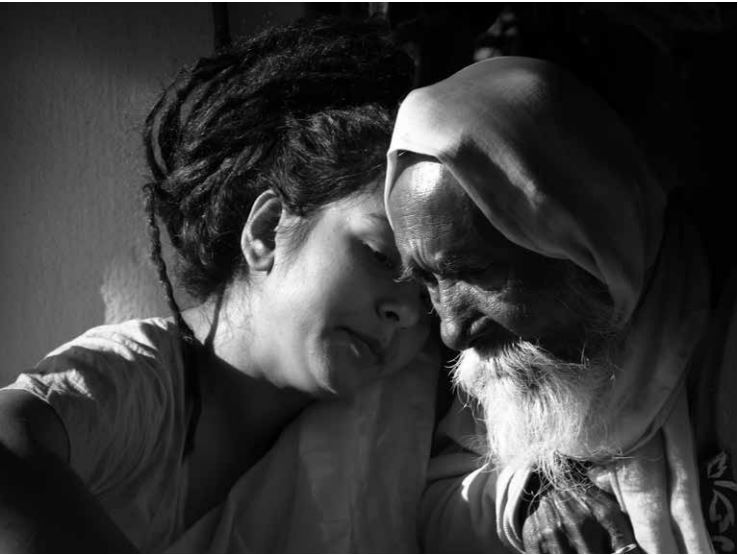

এ গানখানা দিয়ে গুরু-শিষ্যের অন্তর্বর্তী ভাবটুকু চমৎকার ধরা পড়ে। আমাদের জীবনে যখন গুরুর উপস্থিতি ঘটে, বাউলের ভাষায় তাকে অত্যন্ত সৌভাগ্যময় একটা ক্ষণ বলা চলে। গুরু শিষ্যের এই যে সম্পর্ক– সকলের জীবনে হয়তো সেই সুযোগ ঘটে না। কিছু কিছু সৌভাগ্যবান মানুষের জীবনেই এ-ঘটনা ঘটে থাকে। অতএব যে মানুষ, গুরুর সংসর্গ লাভ করেছে সে অতীব ভাগ্যসম্পদের অধিকারী। বাউলের মতাদর্শ অনুযায়ী গুরুই সব। গুরুতে শুরু, গুরুতে সৃজন এবং গুরুতেই লয়। এ গানে এক জায়গায় বলা হচ্ছে, ‘গুরু এলে তোর দুয়ারে’ অর্থাৎ মানুষের জীবনে যদি গুরুর আবির্ভাব হয়, যদি গুরু এসে পৌঁছন– যদি আমাদের মধ্যে খানিক দ্বন্দ্বও থেকে যায়, তবে কিন্তু গুরুকে ‘প্রেমাসনে’ বসতে দিতে পারব না।

‘হৃদি প্রেমাসন’ মানে কী? যেখানে কোনও সংশয় থাকে না, যেখানে কোনও প্রশ্ন থাকে না, যেখানে শুধু নির্ভেজাল ভালোবাসা, শ্রদ্ধা– অর্থাৎ নিঃশর্ত গ্রহণ করে নেওয়ার ক্ষমতা থাকে– সেখানেই একমাত্র গুরু ও শিষ্যের মতো পবিত্র সম্পর্ক ঘটা সম্ভব। এ সম্পর্ক সরল এবং নির্মল। আশ্চর্যভাবে এ গানের একখানা চরণে বলছে, ‘শিষ্যের পা গুরুর মাথা’। শুনলে মনে হবে এমন উদ্ভট ছন্দ কীভাবে এ-গানে এল। গুরুর পথ আসলে শিষ্যের লক্ষ্য, তার দৃষ্টি সর্বদা গুরুর সাধনমার্গের দিকে থাকা উচিত– স্থির মনোযোগে, একাগ্র চেতনায়। ‘গুরুর মাথা’ কেন বলা হল? কারণ গুরু হলেন সর্বহিতকারী– তিনি সর্বদা চিন্তা করেন শিষ্যের কীভাবে মঙ্গল হবে। অর্থাৎ গুরুর দায়িত্ব শিষ্যের কল্যাণ চিন্তা করা এবং শিষ্যের দায়িত্ব তাঁর দেখানো পথ অনুসরণ করা। এ হল গুরু ও শিষ্যের মূল কর্ম। গুরু-শিষ্য সম্পর্ক যখন মানুষের জীবনের ঘটে তখন এ কর্মই প্রধান লক্ষ্য। এখানে শিষ্যের ‘গুরুকর্ম’ হল গুরুর যে পন্থা, যে সাধনমার্গ তাঁকে এগিয়ে নিয়ে চলা; আর গুরুর কর্ম শিষ্যের হিতচিন্তা– শিষ্যকে কীভাবে ব্রহ্মের সর্বোচ্চ মার্গ, সর্বোচ্চ আস্বাদন করানো যায়। শাস্ত্রে গুরু এবং শিষ্য– উভয়ের লক্ষণের উল্লেখ রয়েছে– শিষ্য হওয়ার ক্ষমতা যেমন সবার মধ্যে নেই, গুরুবস্তুও তেমন সকলের মধ্যে থাকে না। লক্ষণ দেখে উভয়কেই শনাক্ত করা যায়। চোখ বন্ধ করে গুরু করলে কিন্তু ক্ষতি হতে পারে, আবার চোখ বন্ধ করে শিষ্য করলেও ক্ষতি হতে পারে। একজন সম্পন্ন গুরু, যাঁর অগাধ জ্ঞান, চিন্তাশক্তি– তাঁর কাছে এমন অনেক শিষ্য আসে যাদের আকর্ষণ কেবল জ্ঞানের। তারা এমন বহু গুরুর সঙ্গ করে কেবল জ্ঞানটুকুই আহরণ করেন এবং নিজ সাধনাকে বৃদ্ধি করেন। এ হল সাধক লক্ষণ। সৎ সাধক কিন্তু ভালো শিষ্য নয়। শিষ্য শেষদিন অবধি গুরুর পথে চলবে, এবং তাঁর দেহরক্ষার পর গুরুর মার্গকে এগিয়ে নিয়ে যাবে; শরীর বিনাশের পর গুরুর কাজ শিষ্যের মাধ্যমে সম্পন্ন হবে। গুরুভক্তি আর গুরুর প্রতি আত্মসমর্পণই তার মূল লক্ষণ। শেষ অবধি যে গুরুর পথে থাকে সে-ই প্রকৃত শিষ্য। অর্থাৎ এই গুরুশিষ্যের সম্পর্ক যুগ-যুগান্তরের সম্পর্ক।

চৈতন্য মহাপ্রভুর যখন জন্ম হল, তাঁর সঙ্গে যে সমস্ত পার্ষদরা এসেছিলেন– তাঁরা কি কেবল সেই জন্মেই ছিলেন? চৈতন্যচরিতামৃতে বারবার বলা হয়েছে, ‘আগেও ছিলাম, এখন আছি, পরেও থাকব’। অর্থাৎ শিষ্য আর গুরুর সম্পর্ক সময়ের ঊর্ধ্বে, যুগ যুগান্তরের। যতবার গুরু জন্মাবেন, গুরুপরিকররাও ততবার জন্ম নেবে, এবং গুরুর লীলাকে সম্পাদন করবে। যুগের প্রয়োজন অনুযায়ী মানবসেবার জন্যেই তো মানুষ ধরায় আসে– সেবা গুরু-শিষ্যের যৌথ কর্ম। এক যোগ ছাড়া এ কর্ম সম্পাদিত হয় না– শিষ্য বিনা যেমন গুরুতত্ত্ব সম্ভব হয় না, তেমন গুরু বিনা শিষ্যের ভাব ব্যক্ত হয় না। তাই রাধা আর কৃষ্ণ যেমন একে ওপরের পরিপূরক, এক ছাড়া অন্যের অস্তিত্ব নেই– গুরু আর শিষ্যও তেমনই একে অপরকে ছাড়া শূন্য।

গুরু-লক্ষণ বিষয়ে শাস্ত্র বহু কথা বলে। তন্ত্রসার অনুযায়ী গুরু সুদর্শন হবেন, অর্থাৎ স্থিতপ্রজ্ঞ হবেন– স্থিতপ্রজ্ঞ না হলে গুরুর মধ্যে সেই দীপ্তি আসবে না। আধ্যাত্মিক চেতনা, আধ্যাত্মিক শক্তি মানুষের মধ্যে একরকম দীপ্তি তৈরি করে। তাঁর উপস্থিতি পারিপার্শ্বিক পরিবেশকে আলোকিত করতে পারে। তন্ত্রসারে একেই বলা হচ্ছে ‘সুদর্শন’। দ্বিতীয়ত, গুরুকে হতে হবে সর্বশাস্ত্রজ্ঞানী। বিষয় সম্পর্কে গভীর জ্ঞান, উপলব্ধি না থাকলে তিনি গুরু হতে পারেন না। তৃতীয় হল রিপুবাসনামুক্তি– কাম-ক্রোধ-লোভ-মোহ-মদ-মাদসর্য্য থাকলে তিনি ‘গুরু’ হিসেবে গণ্য হবেন না। যিনি স্থিতপ্রজ্ঞ হবেন তিনি কখনওই রিপুর বশ হবেন না। শিষ্যের শত ভ্রান্তিতেও প্রকৃত গুরু বিচলিত হন না– মায়ের মতো করে, ধৈর্য সহকারে ভুল সংশোধন করে দেন। অর্থাৎ ধী বা ধৈর্য আরেক গুরু-লক্ষণ। প্রজ্ঞা তো কেবল শাস্ত্র জানলেই হয় না, গুরু নিজের অন্তর্গত চৈতন্যকেও জানবেন।

অন্যদিকে শিষ্যের প্রধান লক্ষণ হল ‘দ্বন্দ্বহীনতা’– পূর্ণ বিশ্বাসে, নির্দ্বিধায় গুরুবাক্যকে মেনে নেওয়ার ক্ষমতা। চরিত্রের মধ্যে কোনও দ্বন্দ্ব উপস্থিত থাকলে সে কখনও শিষ্য হতে পারবে না। এবং শিষ্যকেও হতে হবে বাসনামুক্ত। কারণ বাসনা থাকলে আলস্য আসবে, শঠতা আসবে– শিষ্য গুরু-উপদেশ সঠিকভাবে পালন করতে পারবে না। আলস্য, লোভ, অতিভক্ষণেচ্ছা অরহবা ভক্ষণে অনিচ্ছা, অতিনিদ্রা অথবা অনিদ্রা এসবই রিপুলক্ষণ, সাধনার পথে বাধা। অতএব সম্পন্ন শিষ্য অবশ্যই এই জায়গাটায় ভারসাম্য তৈরি করবেন। ‘অনুরাগ’ শিষ্যের একটা বড় লক্ষণ, অনুরাগ-বশে ঈশ্বর সাধনা না করলে সাধনা কখনও পূর্ণ হয় না। অনেক সময় জীবনে হঠাৎ বড় কোনও আঘাত পেলে, অথবা আমাদের ইচ্ছা অনুসারে সবটা না চললে আমাদের ক্ষণিকের বৈরাগ্য জন্মায়, মনে হয় ঈশ্বরের প্রতি লীন হব– একে বলে ‘মর্কট বৈরাগ্য’। পরমুহূর্তেই ভালো কিছু পেয়ে গেলে তখন সেই বৈরাগ্য আর স্থায়ী হয় না; তখন আমরা ঈশ্বরের পথ ছেড়ে চলে আসি। এ বৈরাগ্য প্রকৃত শিষ্যের লক্ষণ নয়। বরং প্রকৃত শিষ্যের মধ্যে এক অটুট ঈশ্বর-প্রেম, গুরুর প্রতি প্রেম থাকবে; গুরুনিন্দা কিংবা পরমুখে গুরুনিন্দা কোনওটাই শিষ্য সহ্য করবে না। এ হল শাস্ত্রে উক্ত শিষ্যের পথ।

বাউলের গানে বলছে–

ওরে আমার অবুঝ মন

তত্ত্বসাধন করিলি না এখন।

তুই গোলকধাঁধায় ঘুরাইলি

হারাইলি বস্তুধন।।

অর্থাৎ গুরু যদি থাকেন তবে ঘরে বসেই সাধনা সম্ভব; কিন্তু গুরু না হলে, মনের বশবর্তী হয়ে সাধনার পথে গেলে, যত শাস্ত্রপাঠ যত অভিজ্ঞতাই হোক না কেন, গোলকধাঁধায় ঘোরা হবে– সাধনা সম্পন্ন হবে না। ‘গুরুবস্তুধন’ না পেলে খুঁটি ঠিক হবে না। গুরুই হচ্ছেন খুঁটি, কেন্দ্র। তাঁকে কেন্দ্র করেই সাধনার পাক মারা চলে। এই পদেই এক জায়গায় বলছে–

ও তুই গুরু ত্যজে গোবিন্দ ভজে

পাবি না রে বস্তুধন।

ওরে আমার অবোধ মন

তত্ত্বসাধন করলি না এখন।।

অর্থাৎ গুরুকে অতিক্রম করে গোবিন্দ ভজনা করা সম্ভব নয়। কারণ গুরু হচ্ছেন বর্তমান, চোখের সামনে রয়েছেন। এবং গুরু মানুষ– মানুষের আকারে ঈশ্বরের প্রতিচ্ছবি। অতএব গুরু না থাকলে গোবিন্দকে পাওয়া যাবে না। তন্ত্র থেকে বৈদিক সমস্ত শাস্ত্রেই গুরুর মাহাত্ম্য বর্ণনা করা হয়েছে। ধরা যাক উপনিষদে নচিকেতা আর যমের কথোপকথন। যম গুরু আর নচিকেতা শিষ্য। কিংবা সাবিত্রী-সত্যবানের পৌরাণিক গল্পে সাবিত্রী আর যমের কথোপকথন। এসবই গুরু-শিষ্য সংলাপ। আমাদের বহু শাস্ত্রই কিন্তু গুরুশিষ্যের কথোপকথন বা জ্ঞান আদানপ্রদানের মধ্য দিয়ে তৈরি হয়েছে। কারণ শিষ্যই তো গুরুতত্ত্বকে প্রকাশ করতে পারে; আর গুরুই পারেন শিষ্যের অন্তর্গত সুন্দরকে প্রকাশ করতে। বাউলে বলে, গোবিন্দ যদি রেগে যান তবে গুরু রক্ষা করতে পারেন, কিন্তু গুরু যদি রুষ্ট হন তবে শতবার গোবিন্দকে ডাকলেও তিনি কিচ্ছু করতে পারবেন না। অতএব গুরুর মাধ্যমেই সমস্ত কিছু সম্ভব।

এখানে আরেকটি প্রসঙ্গ উল্লেখযোগ্য। গুরুধ্যান। আমরা অজ্ঞানতার বশে আমাদের ক্ষুদ্র বুদ্ধি দিয়ে গুরুর বিচার করি। কিন্তু গুরুর ধ্যানে শিষ্য গুরুকে সেই নির্মল আসনে প্রতিষ্ঠা করেন, যেখানে গুরু কেবল মানবদেহ নন। তাঁকে বসাতে হবে ‘হৃদি প্রেমাসনে’, হৃদয়রূপ শ্বেতপদ্মের উপরে। সেখানে তাঁর শুভ্র, সত্য ও সাত্ত্বিক মূর্তিকে আসনদান করতে হবে। সূর্যের আলো যখন ফুলের কুঁড়িকে স্পর্শ করে, সে পুষ্প তখন অল্প অল্প করে প্রস্ফুটিত হতে থাকে। আলোর তেজের সঙ্গে সঙ্গে ধীরে ধীরে সেই পুষ্প বিকশিত হয়। গুরুর জ্ঞানের আলো যখন আমাদের স্পর্শ করে তখন আমরাও শতদল পদ্মের মতো ফুটে উঠি। আমার নিজের লেখা একটা বাউল পদে লিখেছিলাম–

হৃদি সরোবরে

ফুটিল না রে

প্রেম কমল ওই

গভীর অনুরাগে

ঝড় বাদলে

উঠিলে ঢেউ

ছিঁড়িলে লতার মাথা

সে কলি ফুটিবে কেমনে

আমাদের মনে যখন দ্বন্দ্ব প্রকাশ পায়, যখন আমরা বিশ্বাস করে উঠতে পারি না, মনের দ্বিধা নিয়ে গোলকধাঁধার মধ্যে ঘুরে বেড়াই– তখন তো প্রেম কমল ফুটতে পারে না। ‘হৃদি সরোবর’ অর্থাৎ আমার অন্তরের জলাশয় যদি শান্ত না হয়, তবে গুরু কমল ফুটবে কী করে!

শিষ্য যখন গুরুর কাছে আসে, সে আসে অজ্ঞানতা নিয়ে– হয়তো আঘাতে জর্জরিত হয়ে আশ্রয়ের জন্য আসে। কিন্তু একে প্রকৃত গুরুসান্নিধ্য বলা যেতে পারে না। এই সান্নিধ্য মূলত আশ্বাসের জন্য, মনস্তাত্ত্বিক পরামর্শের জন্য। সেই সান্নিধ্য ক্ষণস্থায়ী। আবার অনেকেই আসে নামকরা গুরুর সান্নিধ্যে থেকে আত্মতুষ্টি লাভের জন্য। সেই সান্নিধ্যও আসলে অনুরাগ নয়, প্রকারান্তরে নিজের অহংকে তৃপ্ত করা। সেই শিষ্যত্বও ক্ষণস্থায়ী। আধ্যাত্মিকচেতনা সম্পন্ন শিষ্য তাকে বলা চলে না। বহুশিষ্যযুক্ত গুরুর সান্নিধ্যে এসে বহুলোকসমাগমে আপন ব্যবসা চরিতার্থ করার প্রবণতাও অনেক শিষ্যের মধ্যে থাকে। আবার কেবল জ্ঞানটুকু আহরণ করে তৃপ্ত হওয়ার প্রবণতাও থাকে অনেকের; গুরুসেবা বা গুরুপ্রেম তাদের ধর্ম নয়। শিষ্য এবং গুরু, পরস্পরের মানবিক সুখদুঃখের অংশ না বহন করলে, সমমার্গী না হলে সেই সম্পর্ক প্রকৃত মধুর গুরুশিষ্য সম্পর্ক হয়ে ওঠে না। সাধারণ মানব সম্পর্কের পার্থিব মান অভিমান সেখানে তুচ্ছ। কারণ এ সম্পর্ক ব্রহ্মবিদ্যার সম্পর্ক। এ সম্পর্ক অপার্থিব সুন্দর। এবং তা একবারই হয়, জীবনানন্দের ভাষায় ‘এ পৃথিবী একবার পায় তারে, পায় নাক আর’। এ সম্পর্কের প্রেমে যে শিষ্য মজেছে, এ সম্পর্কে যার পরিপক্বতা এসেছে– তার আস্বাদন জীবনে একবারই সম্ভব হয়। বারবার হয় না। তাই গুরুকে স্মরণ করেই শিষ্যের দিন শুরু, গুরুকে স্মরণ করেই শেষ।

A Unit of: Sangbad Pratidin Digital Private Limited. All rights reserved