রসশাস্ত্রের দৃষ্টিতে যদি আমরা কৃষ্ণ-রাধার প্রেমের বিচার করি, তাহলে দেখা যাবে যে, কৃষ্ণ আপন রসস্বরূপতা আস্বাদন করার জন্যই রাধার সৃষ্টি করেছিলেন ভগবত্তার ঐশ্বর্য-বলে। কিন্তু নরলীলা করতে এসে তিনি যেহেতু স্বেচ্ছায় তাঁর ভগবত্তার ঐশ্বর্য ভুলে প্রেমের রাজ্যে প্রবেশ করলেন, তখন তিনি জীবনের চরম সত্য উচ্চারণ করে বলেছেন যে, আমি যাঁকে আমার প্রেমের ‘অবজেক্ট’ হিসাবে গ্রহণ করেছিলাম, সেই দ্বিতীয় ‘আমি’ শ্রীরাধিকার আমার প্রতি প্রেমের মাধুর্য আমার চাইতেও অনেক বেশি। ফলত কৃষ্ণের বক্তব্য– ‘পূর্ণানন্দময় আমি চিন্ময় পূর্ণতত্ত্ব/ রাধিকার প্রেমে আমা করায় উন্মত্ত’। অর্থাৎ রাধাই আসলে ‘সাবজেক্ট’ এবং সেই আশ্রয়-জাতীয় প্রেমের সুখ অনেক বেশি বলেই আমি রাধা হতে চাই, কিন্তু সেটা হয়ে ওঠার ক্ষমতাই নেই আমার– এই কারণেই বৃন্দাবনের প্রেম-রাজ্যে রাধরানির জয়কার!

ইয়ে শ্যাম দিওয়ানা হ্যায় ইস্ রাধারানি কা। ব্যাপারটা দার্শনিক দৃষ্টিতেই বোঝা দরকার, ব্যাপারটা পদ-পদার্থ এবং ব্যাকরণের সূক্ষ্ম দৃষ্টিতে বোঝা দরকার। ভাবছেন তো, বড় কঠিন কথা বলতে আরম্ভ করেছি। নিশ্চিন্তে থাকুন, কঠিন কথা সহজ করে বলাটাই আমার কাজ। মহাভারতে দ্বিতীয় এক ব্যক্তিত্বের অবশ্যম্ভাবী প্রয়োজনে, সংশোধনমূলক ভাবেই বিদুর বলেছিলেন– কোনও স্বাদু জিনিস একা খেও না বাপু– ‘একঃ স্বাদু ন ভুঞ্জীত’। সকলে মিলে খাও, আস্বাদন তাতেই বাড়ে। তুমি যে অসামান্য ভালো জিনিসটা খাচ্ছ, তার প্রমাণ কী? যদি আরও অন্যজন সেই অসামান্য ভোজ্যটি চেখে দেখে এবং একইভাবে উল্লম্ফিত হয়, তবে স্বাদুতম রসের মূল্য বাড়ে। বস্তুত শুধু খাদ্যবস্তু নয়, আস্বাদনের যে কোনও বস্তুই একাকী আস্বাদ্য হলে কবি তাঁর কবিতা লিখে সহৃদয় পাঠকের অপেক্ষা করতেন না, গায়ক তাঁর মধুর কণ্ঠধ্বনির জন্য শ্রোতার অপেক্ষা করতেন না। এমনকী এক প্রেমিক কিংবা প্রেমিকা– সেও তার প্রথম হওয়া প্রেমের আস্বাদন কাউকে-না-কাউকে না বলে পারে না– তাতে আরও বোঝা যায়, স্বাদুবস্তুর আস্বাদন একা গ্রহণ করতে নেই: ‘একঃ স্বাদু ন ভুঞ্জীত’।

বস্তুত পৃথিবীর স্বাদুতম বস্তুগুলো একা আস্বাদন করার মধ্যে একধরনের স্বমেহনী ব্যর্থতা আছে, সেটা খুব সূক্ষ্ম দৃষ্টি ছাড়া বোঝাই সম্ভব নয়। ভারতের দার্শনিকরা এটা চরমভাবে বুঝেছিলেন বলেই অদ্বৈতবাদের মুণ্ডচ্ছেদ করে দ্বৈতবাদের পথ করে দিতে হয়েছে। আমি সংসারে একাকী হয়ে যাওয়া মানুষ দেখেছি, তাদের মুখে অহরহ এই কথাটা শুনি– একার জন্য কিছু আর করতে ইচ্ছে করে না। ওই একটু সেদ্ধভাত, ঘি-মাখন, আলুসেদ্ধ। এই যে স্বাদুতমের অনভিনন্দন, এটা যদি বিরাগ বা বৈরাগ্যের আশ্রয় হয়, তার বিপ্রতীপে একাকী স্বাদুতমের আস্বাদন করাটা অনেকটাই স্বমেহনী প্রবৃত্তি। নীতিশাস্ত্রকার বলেছিলেন– নিজের অঙ্গমর্দন করে নিজেই যে রমণী রতিসুখ লাভ করার চেষ্টা করে, তার মধ্যে চরম এক ব্যর্থতা আছে; তাতে সুখ এবং সৌভাগ্য কোনওটাই মেলে না– ‘ন সুখং ন চ সৌভাগ্যং স্বয়ং স্বকুচমর্দনে’। ব্যাপারটা একজন পুরুষের দিক থেকেও একইরকম, বলা উচিত– বরঞ্চ বেশি, কেননা পুরুষের লালসা এবং যৌনতার অতিরেক দার্শনিক তত্ত্ববোধের সূক্ষ্মতাকে ব্যাহত করে ফেলে বলে, তার দ্বিতীয়ের অন্বেষণ আরও প্রকটভাবে উল্লসিত হয়। কিন্তু এই যে তত্ত্বকথা একাকী কোনও স্বাদুতম বস্তুর আস্বাদন হয় না– এই তত্ত্ব কিন্তু আধুনিকা মনস্বীদের ‘My Body My choice’-এর মনস্বিতাকেও হেলিয়ে দেবে। তবে হ্যাঁ, তাঁরা এতটাই শক্তিমতি এবং যশস্বিনী যে, আমার ক্ষুদ্র তথা কবিত্বময়ী দৃষ্টিতে Carter Heyward-এর কিংবা Audre Lorde-এর তান্ত্রিকী mutuality-র যুক্তিটুকুও আমার প্রমাণ করার শক্তি নেই। ওঁরা বলেছিলেন–

“I am reflecting on the erotic as our embodied yearning for mutuality. As such, I am interested not merely in a ‘theology of sexuality’– examining sexuality through theological lenses; but rather in probing the Sacred– exploring divine terrain– through sexual experience. In these pages, with Audre Lorde, I want ‘to write fir’e, to be erotic– touching, pressing, making connections, contributing what I can to the forging of that mutuality which characterizes right relation, or justice.”

আমাদের শাস্ত্রে এবং কাব্যে স্বয়ং ভগবান পর্যন্ত একা থাকতে পারেন না; এমনকী স্বয়ং ব্রহ্ম, যিনি নিরাকার নির্বিশেষ বলেই অদ্বৈত-বেদান্তে পরিচিত, তিনিও কিন্তু অন্যদিকে উপনিষদে রস-স্বরূপ এবং আনন্দ-স্বরূপ বলেই আস্বাদিত হবার জন্য তাঁকেও দ্বিতীয়ের অন্বেষণ করতে হয়। কথাটা খোদ বৃহদারণ্যক উপনিষদের মতো প্রাচীন এক উপনিষদ থেকে উদ্ধৃতি দিয়েই বলি– সৃষ্টির সময়ে প্রকৃতি থেকে প্রথম যিনি জন্মেছিলেন, সেই আত্মার আকৃতিটা একটা বিরাট রূপে দেখা গেলেও তাঁর চেহারাটা ছিল পুরুষের মতো– ‘আত্মা এবেদম্ অগ্র আসীৎ পুরুষবিধঃ’।

প্রথম-জাত পুরুষ জন্মেই চারদিকে তাকিয়ে দেখলেন– তিনি নিজে ছাড়া আর কেউ কোত্থাও নেই– নান্যদ্ আত্মনো’ পশ্যৎ। তাই সেই বিরাট পুরুষ নিজেই নিজের জানান দিয়ে বললেন– আমি, শুধু আমিই একমাত্র আছি– সো’ অহম্ অস্মি। এই একটা কথার মধ্যে কিন্তু একদিকে যেমন উপনিষদের সেই মহাবাক্য উচ্চারিত হয়ে গেল– সো’ অহম্– আমিই সেই তিনি (অর্থাৎ ব্রহ্ম), আবার অন্যদিকে ‘অহম্’ আর ‘অস্মি’-র মাঝখানে ‘ব্রহ্ম’ অর্থাৎ সেই ‘সঃ’ কথাটা মাঝখানে বসালেই আরও এক মহাবাক্য– ‘অহং ব্রহ্মাস্মি’– অর্থাৎ আমিই ব্রহ্ম। লক্ষণীয়, সেই বিরাট পুরুষ, নিজেকে ‘আমিই সেই তিনি’ বলে আধ্যাত্মিক হয়ে উঠলেও অনন্ত মানুষের মধ্যে তাঁর প্রতিক্রিয়া কিন্তু এক অদ্ভুত মায়ায় শুধু ‘অস্মি’ শুধু আমি– এই অস্মিতায় পরিণত হল– মানুষও কিন্তু সবসময় ‘আমি-আমি’-ই করে যাচ্ছে। আর এই ‘আমি’ বা ‘অহং’-এর প্রভাব এমনই যে, সেই আমি যদি অপর আরেকজনকে জিজ্ঞাসা করি যে, তুমি কে? তাহলে সেও কিন্তু ‘আমি’ বলেই উত্তর দিয়ে বলে– আমি অমুক তুমি কে? সেও কিন্তু– আমি অমুক, আমি তমুক– অর্থাৎ একটা নাম বলে। আসল কথা– ‘তুমি’ও কিন্তু অন্য এক ‘আমি’।

কিন্তু এই ‘তুমি’-র তত্ত্ব তো অনেক পরের কথা। আগে তো ওই বিখ্যাত উপনিষদ থেকে শোনা দরকার যে, ওই প্রথমজন্মা বিরাট পুরুষ প্রজাপতি নিজের ‘অহম্’ বা ‘আমিত্ব-অস্মিতা’ নিয়ে কেমন আছেন? বৃহদারণ্যক উপনিষদ অন্তত খ্রিস্টপূর্ব সপ্তম শতাব্দীতে বলছেন– ‘স বৈ নৈব রেমে’। অর্থাৎ ‘তাঁর ভালো লাগছিল না’। বিরাট বিশ্বরূপ প্রজাপতি– এই বিশ্বের প্রথমজন্মা পুরুষ– তিনি জন্মেই দেখলেন যে, তাঁর চারপাশে কেউ নেই, অতএব তাঁর ভালো লাগছিল না– ‘স বৈ নৈব রেমে’। এখানে ক্রিয়াপদটা দেখার মতো। সংস্কৃতে ‘রম্’ ধাতুর অর্থ রমণ করা, আনন্দ করা এবং আনন্দে থাকা– এই ক্রিয়াপদ থেকেই রতি, সুরত এবং রমণী– এই পদ থেকেই সেই বিখ্যাত পদ– শ্রীরাধারমণ/ রমণী-মন-মোহন/ বৃন্দাবন-বন-দেবা।

তাহলে এখানে উপনিষদ-বাক্যের অর্থ দাঁড়ায়– সেই পরমপুরুষ মোটেই আনন্দে ছিলেন না। কেন আনন্দে ছিলেন না, তার কারণ বলতে গিয়ে উপনিষদ দৈবধাম ছেড়ে একেবারে নেমে এলেন ভুঁয়ে, এবং সেটা সেই পরমপুরুষ প্রজাপতির নিজের কালের উদাহরণ টেনেও বলছেন না বৃহদারণ্যকের ঋষি। তিনি সৃষ্টি-পরবর্তী অনন্ত সাধারণ মানুষের সজীব উদাহরণ দিয়ে বলছেন– প্রথমজন্মা প্রজাপতির ভালো লাগছিল না, কারণ– সেইজন্যেই আমরা দেখি যে, একা থাকতে কারওরই ভালো লাগে না, কোনও লোকই একা থাকতে পছন্দ করে না– ‘তস্মাদ্ একাকী ন রমতে’।

শুধু এই একটি পঙ্ক্তি– তস্মাদ্ একাকী ন রমতে– ঈশ্বর-সম্বন্ধী এই একাকিত্ব এবং তাতে ভালো থাকা যায় না– এই একাকিত্ব দূর করার জন্য সেই পরমপুরুষ প্রজাপতি কী চাইলেন– তিনি দ্বিতীয় একজনকে চাইলেন– ‘স দ্বিতীয়ম্ ঐচ্ছৎ’। তার মানে, একা থাকার মধ্যে আনন্দ নেই, আনন্দের জন্য দ্বিতীয় আরেকজনের প্রয়োজন হয়। এমনকী সেই সেই দুই থেকে ‘বহু’ হবার ইচ্ছাটাও কিন্তু উপনিষদেই আছে– একো’হং বহুস্যাম্– আমি এক আছি, আমি বহু হতে চাই। আমরা বলব, এক থেকে বহু হবার প্রথম ‘ইউনিট’ যেহেতু দুই, তাই দু’য়ের গুরুত্বটা একের মতো বলেই সংস্কৃত ব্যাকরণে দু’য়ের পৃথক তাৎপর্য স্বীকার করে তিনটি বচনের উল্লেখ হয়েছে– একবচন, দ্বিবচন এবং বহুবচন। পৃথিবীর অন্য কোনও ব্যাকরণে দু’য়ের এই মাহাত্ম্য নেই। নেই, কারণ– অন্য কোনও দেশে দু’য়ের এমন কোনও দার্শনিক তাৎপর্য নেই, যা আমাদের দেশে আছে। আমাদের দেশে শঙ্করাচার্যের এক-ব্রহ্মবাদকেও একের নঞর্থক ভাবনায় ‘দুই নয় এক’– এইভাবে ‘অদ্বৈতবাদ’ বলতে হয়। আর দ্বৈতবাদ ছাড়া তো আমার কবির ভুবন চলেই না– ‘আগর ক্যা হোতা– জব তুম্ হোতি, অওর ম্যাঁয় না হোতা’।

বৃহদারণ্যক উপনিষদের সেই একাকী পরমপুরুষ যে দ্বিতীয় একজনকে চাইলেন আনন্দ-লাভের জন্য, তা কীরকম করে সেটা চাইলেন এবং কাকেই বা চাইলেন? উপনিষদ বলছে– ঠিক যেমন স্ত্রী-পুরুষ একে অপরকে জড়িয়ে ধরে এবং দুই থেকে আবার এক হয়– তিনি সেরকমভাবে দুই হতে চাইলেন– ‘স হ এতাবানাস, যথা স্ত্রী-পুরুষাংসৌ সম্পরিষ্বক্তৌ’, এইরকম ভাবে দু’য়ের আনন্দ উপভোগ করার জন্য সেই পরমপুরুষ এবার নিজেকে দুই ভাগে ভাগ করে নিলেন। তাতে সেই এক থেকে দুই হতে গিয়ে তিনি পতি এবং পত্নীর রূপ ধারণ করলেন– ‘আত্মানং দ্বেধা অপাতয়ৎ। ততঃ পতিশ্চ পত্নী চ অভবতাম্’।

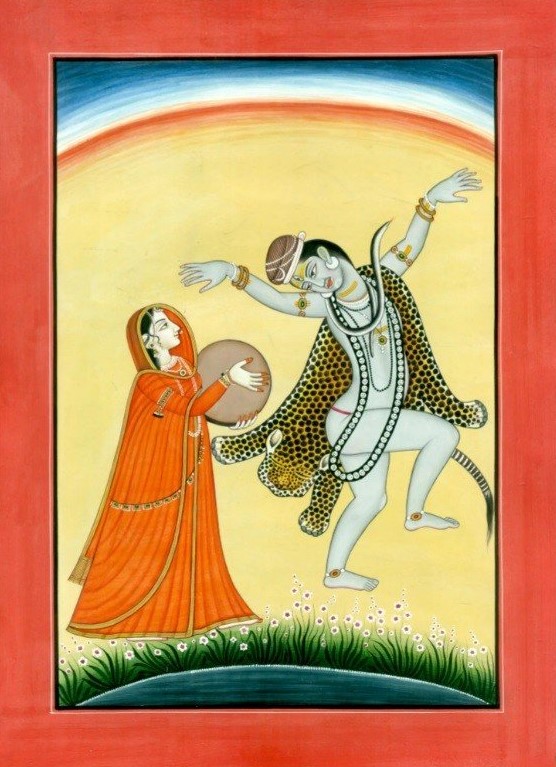

পরমপুরুষের এক থেকে দুই হয়ে ওঠাটা যদি এইরকম স্ত্রী-পুরুষের সমালিঙ্গিত অবস্থা হয়, তাহলে তাঁর নিজেকে দুয়ে (‘দ্বেধা’) পরিণত করার অবধারিত পরিণতি হল পতি-পত্নীর অচিন্ত্য ভেদাভেদ– দুইও আছে, একও আছে এবং এখানে সবচেয়ে বড় তথা প্রসিদ্ধ উদাহরণ হল শিব-পার্বতীর অর্ধনারীশ্বর মূর্তি। ‘অর্ধ’ কথাটাও এখানে এতটাই গুরুত্বপূর্ণ যে সেটা নিয়েই বৃহদারণ্যক উপনিষদের মধ্যে সবচেয়ে আধুনিক কথাটা উচ্চারিত হয়েছে। সেই উচ্চারণের মধ্যে দু’য়ের একতার মধ্যে পতি-পত্নীর সমালিঙ্গিতভাবে একোত্তর হয়ে ওঠার ভাবনাটাও বিজ্ঞানসম্মত দৃষ্টিতেই খুব সহজ এবং সাধারণ হয়ে ওঠে। আরও অসাধারণ যে কথাটা, বেশ বিখ্যাত সেই কথা– যেটা আধুনিক মহাকবি লিখেছিলেন– ‘নারী, তুমি অর্ধেক আকাশ’– সেই ‘আকাশ’ কথাটা কিন্তু বৃহদারণ্যকেই প্রথম পেয়েছি– এবং সেটা কোনও gender-bias ছাড়াই মানুষের একার্ধের জন্য।

বৃহদারণ্যক মহামতি ঋষি যাজ্ঞবল্ক্যের কথা উদ্ধার করেছে এখানে। যাজ্ঞবল্ক্যই প্রথম এই অদ্ভুত কথাটা বলেছেন যে, পুরুষই হোক বা এক নারীই হোক, তাঁরা কেউই এককভাবে একটা সম্পূর্ণ মানুষ নয়। তাঁর মতে, একজন পুরুষও এক অর্ধেক মানুষ এবং একজন নারীও এক অর্ধেক মানুষ। আর বাস্তবে এই অতি প্রয়োজনীয় ‘দুই’ না থাকলে, একেরই পূর্ণতা তৈরি হয় না। তিনি অসামান্য একটি উপমা দিয়ে বলেছেন– অর্ধবৃগলের মতো– ‘তস্মাদিদম্ অর্ধবৃগলম্ ইব’। এই শব্দটার মানে বাংলা ভাষায় বোঝানো কঠিন। শঙ্করাচার্য টীকায় বলেছেন– ‘অর্ধঞ্চ তদ্ বৃগলং বিদলঞ্চ তদ্ অর্ধবৃগলম্’।

শম্ভুরাচার্যের করা ‘বৃগল’ শব্দের অর্থ ‘বিদল’– এই ‘বিদল’ শব্দটাও আপনাদের কাছে একইরকম দুরূহ। অতএব আপনারা এবার চলে আসুন ‘সর্বাপদঃ শান্তি’ হরিচরণের বঙ্গীয় শব্দকোষে। তিনি ‘বিদল’ শব্দের একটা অর্থ বলেছেন– দ্বিধাকৃত কলায়াদি; ডাল। আবার হরিচরণে– ‘কলায়’ মানে মটর গাছ’, ‘মটর শুঁটি’। আমি বলব– আর দ্বিধা না করে এবার সোজাসুজি একটি সেদ্ধ করা ‘ঘুঘনি-দানা’-র ‘ডিসেকশন’ করুন। যেটা পাবেন– সুসিদ্ধ ঘুঘনি-কলাইয়ে ওপরে খোসাটা ছাড়িয়ে ফেলে পুরো কলাইটার ওপরে সামান্য একটু চাপ দিলেই কলাই-দানাটি দ্বিখণ্ডিত দুটি ‘দলে’ পরিণত হবে এবং ‘দল’ থেকেই মটরের ‘দাল’ বা ডাল। বিহারীরা এখনও দালই বলেন, ডাল নয়।

আমাদের কাছে এখন দালের থেকেও গুরুত্বপূর্ণ হল একটি কলাই-দানার বহিরাবরণের মধ্যে দুটি অর্ধের একত্র অবস্থিতি– অর্থাৎ একের মধ্যে দুই। বৃহদারণ্যক উপনিষদে যাজ্ঞবল্ক্য বলছেন– মটর দানার দুইভাগের এক ভাগ সরিয়ে নিলেই অপরার্ধের যে শূন্যতা তৈরি হয়, সেটাই পুরুষ নামক শরীরার্ধের শূন্যতা, যে শূন্যতা পূর্ণ হয় স্ত্রীদেহের দ্বারা– এবং সম্পূর্ণ মনুষ্যদেহ তারপরেই তৈরি হয়– ‘তস্মাদয়ম্ আকাশঃ স্ত্রিয়া পূর্য্যতে এব’। সংস্কৃতে আকাশ মানে শূন্যতা। সেই শূন্যতা এখানে স্ত্রীদেহের শূন্যতা– ফলে স্ত্রী-পুরুষ দু’য়ের ‘সম্পরিষ্বক্ত’ অর্থাৎ পরস্পরের পূর্ণ সমালিঙ্গিত রূপই একটি মানুষের রূপ। এবং এটা কিন্তু VICE VERSA।

বৃহদারণ্যক উপনিষদের পঙ্ক্তিগুলি আমাকে খুব কষ্ট করেই বোঝাতে হল এইজন্য যে, এটা রসস্বরূপ ব্রহ্মতত্ত্ব এবং পরম ঈশ্বরের মনুষ্যলীলার পিছনে সবচেয়ে বড় দার্শনিক যুক্তি। পরমপুরুষ বিষ্ণু নিজেকে আস্বাদন করার জন্যই মনুষ্যদেহে কৃষ্ণ এব রাধা হয়ে ভূতলে অবতীর্ণ হয়েছেন। কেন এমন দুই হতে হল, কেনই বা এমন পুরুষ এবং নারী হয়ে জন্মাতে হল? এখানেই বৃহদারণ্যকের যুক্তি– সেই পরমপুরুষের ভালো লাগছিল না, তিনি আনন্দে ছিলেন না– ‘স বৈ নৈব রেমে’– যেহেতু একা একা কারওরই ভালো লাগে না– ‘তস্মাদ একাকী ন রমতে’। তার মানে, আমি যেটা বলছিলাম– একা কোনও আস্বাদন হয় না, করতে হলেই দ্বিতীয় একজনকে লাগে। এটা সবচেয়ে ভালো বুঝিয়েছেন কৃষ্ণলীলার ব্যাখ্যাকার চৈতন্য-চরিতমৃতের কবি কৃষ্ণদাস কবিরাজ। তিনি বুঝিয়েছেন– ধরা যাক, আপনি একজন সুন্দরী নারী। কিন্তু আপনি কখনও নিজেকে আপন চক্ষুতে পূর্ণ রূপে দেখতে পান না। তার মানে, আপনি কিন্তু আপনার আপন রূপ আস্বাদন করতে পারেন না, উপভোগও করতে পারেন না। তাহলে নিজেকে আস্বাদ্য বলে বুঝতে গেলে নিদেনপক্ষে আপনার সামনে একখানি আয়না লাগবে। বেশ তো, কিন্তু আপন মুখখানি দেখছেন, কিংবা সর্বাঙ্গই দেখছেন, তার জন্য দ্বিতীয় একটি বস্তু লাগছে এবং সেই আয়না নিতান্ত এক জড় বস্তু হলেও আপনি কিন্তু আপনার যথারূপটি বুঝতে পারছেন এবং একপ্রকার আস্বাদনও করছেন যে, আমি তো সত্যিই বেশ সুন্দর।

সমস্যা হল– আয়নার মধ্যে দেখে নিজেকে নিজে দেখাটাই যদি বেশি উপভোগ করতে থাকেন, সেটাই দার্শনিক যুক্তিতে ‘নার্সিসাসে’র অনুভূতি, ‘নার্সিসিজম্’। এটা কিন্তু কোনওভাবেই পূর্ণ কোনও আস্বাদন নয়। একজন রমণীর নিজেকে আস্বাদন করার সবচেয়ে বড় উপায় হল একজন অনুকূল পুরুষ– যিনি সপ্রাণ এক আয়নার কাজ করেন, তাঁরই চোখ-মুখ, আকার, ইঙ্গিত এবং সক্রিয় হয়ে চেষ্টা থেকে আপনি রবীন্দ্রনাথের কবিজনোচিত হৃদয় দিয়ে বুঝতে পারবেন– ‘আজি এরে দেখায় সুন্দর’। এই পুরুষই কিন্তু আপনার দ্বিতীয় মূর্তি– এটা স্বয়ং আপনিই– আপনাকে এই জানা আমার ফুরাবে না, সেই জানারই সঙ্গে সঙ্গে তোমায় চেনা।

কৃষ্ণদাস কবিরাজ আয়নার দ্বিতীয়তে নিজেকে দেখার ক্ষেত্রে আয়নার অপ্রতুলতা নিয়েই একক কৃষ্ণের কথা বলছেন–

দর্পণাদ্যে দেখি যদি আপন মাধুরী।

আস্বাদিতে লোভ হয় আস্বাদিতে নারি॥

তাহলে উপায়? কৃষ্ণ নিজেকে আস্বাদন করার জন্যই তিনি দ্বিতীয় স্বরূপে রাধা হয়ে ওঠেন, নিজেকে আস্বাদন করার জন্যই তিনি নিজে রাধা হতে চান–

বিচার করিয়ে যদি আস্বাদ-উপায়।

রাধিকা-স্বরূপ হইতে তবে মন ধায়॥

ভারতবর্ষের রসশাস্ত্রে এক এবং অদ্বিতীয়ে কোনও জয়কার নেই, সমস্ত জয়কার দ্বিতীয়ের। এই দ্বিতীয়তার জয়কারই একজন গৃহস্থবাড়ির কর্তা তাঁর প্রভুত্বের বাড়ির কাজের লোকের মধ্যে; সরকারি আমলা এবং কোম্পানির বড় অফিসার নিজের প্রভুত্ব আস্বাদন করেন তাঁর অধঃস্তনদের মধ্যে, বড় রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বরা নিজেরাই নিজেদের আস্বাদন করেন তাঁদের অনন্ত অনুগামীদের মধ্যে। প্রত্যেক ক্ষেত্রেই ওই দ্বিতীয় পক্ষ না থাকলে প্রভুত্বের কোনও আস্বাদনই নেই। অথচ কী আশ্চর্য, দ্বিতীয় পক্ষ এখানে লঘুতার জায়গায় থাকলেও তাঁরাও কিন্তু অনুগামিতার সুখ অনুভব করেন। এমনকী কর্তৃপক্ষও মাঝে-মাঝে সেটা জানান দিয়ে বলেন– তোমরা কিংবা তোরা না থাকলে এত বড় এই কাজটা আমি করতে পারতাম না কি?

অন্যদিকে দ্বিতীয় জনের এই অনুগামিতাই যখন প্রভুর প্রতি ভালোবাসার নিদান হয়ে ওঠে, তখন একের প্রভুত্বও কিন্তু মধুর পারস্পরিকতায় মহাকবির পদাবলিতে কোমল হয়ে ওঠে এবং তার একদিকে যেমন আছেন চৈতন্য-চরিতমৃতের কবি কৃষ্ণদাস কবিরাজ–

কৃষ্ণদাস অভিমানে, যে আনন্দসিন্ধু।

কোটি-ব্রহ্মসুখ নহে তার এক বিন্দু ॥

অন্যদিকে আরও বেশি কাব্যিক মেদুরতায় আছেন কবির কবি রবীন্দ্রনাথ–

তাই তোমার আনন্দ আমার ’পর

তুমি তাই এসেছ নীচে।

আমায় নইলে ত্রিভুবনেশ্বর

তোমার প্রেম হত যে মিছে।

বস্তুত রসশাস্ত্রের দৃষ্টিতে একজন জননী কিন্তু পুত্র-কন্যার দ্বিতীয়ত্বের মধ্য দিয়েই আপন বাৎসল্যের তৃপ্তিসাধন করছেন। তাতে কিন্তু দার্শনিক দৃষ্টিতে এটাই দাঁড়ায় যে, পুত্র-কন্যাকে অপার স্নেহে মানুষ করে জননী আসলে নিজেরই তৃপ্তিসাধন করেন। একইভাবে যদি আমরা কৃষ্ণ-রাধার প্রেমের বিচার করি, তাহলে দেখা যাবে যে, কৃষ্ণ আপন রসস্বরূপতা আস্বাদন করার জন্যই রাধার সৃষ্টি করেছিলেন ভগবত্তার ঐশ্বর্য-বলে। কিন্তু নরলীলা করতে এসে তিনি যেহেতু স্বেচ্ছায় তাঁর ভগবত্তার ঐশ্বর্য ভুলে প্রেমের রাজ্যে প্রবেশ করলেন, তখন তিনি জীবনের চরম সত্য উচ্চারণ করে বলেছেন যে, আমি যাঁকে আমার প্রেমের ‘অবজেক্ট’ হিসাবে গ্রহণ করেছিলাম, সেই দ্বিতীয় ‘আমি’ শ্রীরাধিকার আমার প্রতি প্রেমের মাধুর্য আমার চাইতেও অনেক বেশি। ফলত কৃষ্ণের বক্তব্য–

পূর্ণানন্দময় আমি চিন্ময় পূর্ণতত্ত্ব।

রাধিকার প্রেমে আমা করায় উন্মত্ত ॥

কৃষ্ণ বলেছেন– রাধাই আসলে ‘সাবজেক্ট’ এবং সেই আশ্রয়-জাতীয় প্রেমের সুখ অনেক বেশি বলেই আমি রাধা হতে চাই, কিন্তু সেটা হয়ে ওঠার ক্ষমতাই নেই আমার– এই কারণেই বৃন্দাবনের প্রেম-রাজ্যে রাধরানির জয়কার– ‘রাধে রাধে’–

বৃন্দাবনমে হুকুমৎ চলে ইস বর্ষাণেওয়ালীকা।

ইয়ে শ্যাম দিওয়ানা হ্যায় ইস রাধে-রানী কা॥

A Unit of: Sangbad Pratidin Digital Private Limited. All rights reserved