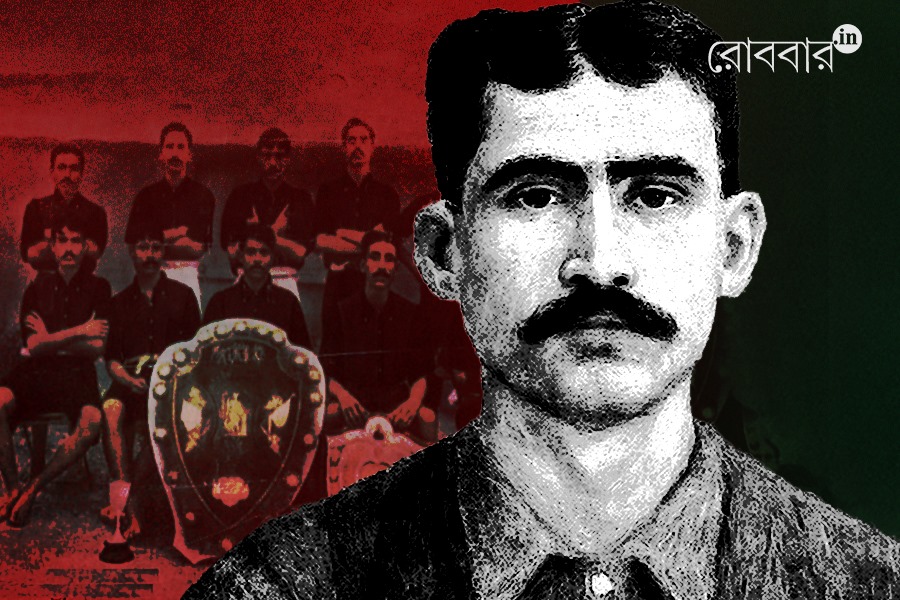

শিবদাস। চোয়াল শক্ত। মাঠে নামার আগে, দলের সিনিয়ার প্লেয়ারদের সামনে দাঁড়িয়ে বোঝালেন পরিকল্পনা, সেদিনই প্রথম মোহনবাগান সচিব শৈলেন বসু বুঝেছিলেন কিছু। এই ছেলেই পারবে মোহনবাগানকে নেতৃত্ব দিতে। শুধু নেতৃত্ব? শিবদাস খেলা শুরুর কয়েক মিনিটের মধ্যে গোল করে চমকে দিলেন সবাইকে। প্রথমার্ধেই ডোঙা দত্তের পাস থেকে করলেন দ্বিতীয় গোল। ঐ শক্তিশালী ডালহৌসি দলকে গুঁড়িয়ে দিল শিবদাসের মোহনবাগান। সেদিন থেকেই মোহনবাগানের জন-অধিনায়ক শিবদাস।

শিবদাস… শিবদাস…। জনতার চিৎকার। ভেসে যাচ্ছে ময়দান। রোদ উঠেছে ঝলমলে। বৃষ্টি হয়নি দু’দিন। দিনকয়েক আগে থেকেই টিকিট ব্ল্যাক হয়েছে দেদার। বাংলা মাঠেও নাকি টিকিট ব্ল্যাক? আজ্ঞে তেমনই। ইতিহাসে প্রথম। শিল্ড ফাইনাল বলে কথা! তাও আবার গোরাদের সাথে পিছলবাবুর খেলা! মোহনবাগান। একটা নাম ছিল। তা থেকে হল ক্লাব। আর এখন যেন আস্ত ভারতবর্ষ। এই ভিড়ের ভেতর বসে আছেন একজন। বেশ নামজাদা সাহিত্যিক। হেমেন্দ্রকুমার রায়। তাও মাঠে জায়গা হয়নি। তাই মগডালে। টিকিট নেই। ২৯ জুলাই ফাইনাল চলছে। ইস্ট-ইয়র্কশায়ারের বিরুদ্ধে পিছিয়ে পড়েছে ভারতবর্ষ। ব্রিটিশ দলটার তিন ডাকাবুকো, ডার্লিং-টিন্ডেল আর ক্লার্ক বেপরোয়া মারতে শুরু করেছে। বুটের নিচে থেঁতলে যাচ্ছে নীলমাধব মুখুজ্জের আঙুল। অবশ্যি রবীন্দ্রনাথ তদ্দিনে লিখে ফেলেছেন– ‘শাসনে যতই ঘেরো, আছে বল দুর্বলেরও, হও না যতই বড় আছেন ভগবান…’; মন্ত্রের মতো যেন কানে বাজছে গানখানা। হেমেন্দ্রকুমার লিখছেন। খেলার স্মৃতি। কিংবা, ইতিহাস-আখ্যান–

“কিন্তু তারপরেই পাওয়া গেল শিবদাসের অপূর্ব প্রতিভার আশ্চর্য পরিচয়। তিনি যেন মরিয়া, তিনি যেন ‘একাই একশো’! তাঁর স্থান যে লেফট লাইনে একথা তাঁর মনেই রইল না। কখনও পুরোভাগে, কখনও এদিকে, কখনও সেদিকে এবং বলও ছুটছে তাঁর সঙ্গে সঙ্গে। সর্বত্রই শিবদাস। সে যেন ইস্ট ইয়র্কশায়ার বনাম শিবদাসের খেলা। আচম্বিতে শিবদাসের পদ ত্যাগ করে একটি বল উল্কা বেগে ছুটে গেল ইস্ট ইয়র্কের গোলের দিকে এবং তখনকার সর্বশ্রেষ্ঠ গোলকিপার ক্রেসি তাকে স্পর্শ পর্যন্ত করতে পারলেন না।”

(হেমেন্দ্রকুমার রায়, স্মৃতিকথা)

শুধু তো বল না। অভিলাষের শেষ গোলের পর ইতিহাসটাই যেন কেমন একটা যুধিষ্ঠিরের রথের চাকার মতো ভেসে গেল হাওয়ায়। সবটাই যেন স্বপ্ন। খোয়াব। ইউটোপিয়া। শিল্ড শুরুর আগে লড়াই। সামান্য মাঠে নামার অধিকার আদায়ের। তারপর সেমিফাইনাল অবধি এলেবেলে। ব্রিটিশ কাগজ লিখছে– ‘কালা-রোগা পায়ের নেটিভরা ব্রিটিশদের দয়া-দাক্ষিণ্যে জিতছে’। সেমিফাইনালে জিততেই স্পিকটি-নট। তখন অন্য খেলা। মাঠে না হলে মগজে মারো। ভেঙে দাও মনঃসংযোগ। সেমিফাইনাল খেলার আগে চাউর হল, মোহনবাগানের কোনও প্লেয়ারের সঙ্গে নাকি টেররিস্টদের যোগাযোগ আছে। গুজবটা ছড়ালেন কুখ্যাত টমাস হার্ডিঞ্জ। নৃশংস। বেপরোয়া ব্রিটিশ অফিসার। অবশ্যি ব্রিটিশদের কাছে যারা টেররিস্ট, শিবদাস জানে তারা আসলে বিপ্লবী। বিপ্লবী তো সে নিজেও। তাই না? শিবদাস বাগানের সেরা ফুল, রেভারেন্ড সুধীর চ্যাটার্জি লিখছেন। অনেক বছর পর।

‘শিবদাসের জন্মই হয়েছিল এদেশের লক্ষ লক্ষ মানুষের মধ্যে ফুটবলকে ছড়িয়ে দেওয়ার জন্য।’

(কৌশিক বন্দ্যোপাধ্যায়, খেলা যখন ইতিহাস)

অবশ্য, এই সাধারণ জনতার কাছে ফুটবল পৌঁছে দেওয়ার কাজটাই যেন ছিল বিপ্লব। ১৮৮৯। মোহনবাগান ভিলায় জন্মাল মোহনবাগান ক্লাব। অথচ তার প্রাণ পেতে লেগে গেল ১০টা বছর। শিবদাসকে ক্লাবে আনলেন শৈলেন ঘোষ। শিবদাস এলেন। বুঝলেন। বিপ্লবের কাঁচামাল মজুত, শুধু দরকার যোগ্য ট্রেনিং পদ্ধতি। রত্নসংগ্রাহকের মতো এক এক জেলা থেকে বেছে বেছে তুলে আনলেন ১১ জনকে। অমর একাদশ। যেন আস্ত দেশ। ধর্মান্তরিত খ্রিস্টান রেভারেন্ড সুধীর। নদীয়ার বৈষ্ণব পরিবারের নীলমাধব। লখনউয়ের উন্নাও থেকে কলকাতায় আসা অবাঙালি– শিবদাস নিয়ে এলেন দলে। অর্থকষ্টে ধুঁকতে থাকা হাওড়ার হীরালাল মুখুজ্জে। লম্বা বলে সবাই খেলাত স্ট্রাইকারে। কখনও স্টপারে। শিবদাস আনলেন দলে। করে দিলেন গোলকিপার।

নতুন শতাব্দীর শুরু। মোহনবাগান তখন যেন কুঁড়ি হয়ে ফুটছে। বারুদ-গন্ধে মাতাল হচ্ছে শহর। অগ্নিযুগ শুরু হচ্ছে। বঙ্গভঙ্গের প্রতিবাদে রাস্তায়। হাজারে হাজারে মানুষ। মোহনবাগান তখন তৈরি হচ্ছে, অমর একাদশ তখনও নেই। শিবদাস-বিজয়দাসরা শুরু করেছেন খেলা। ১৯০৫ সাল। গ্ল্যাডস্টোন কাপের ফাইনালে। চুঁচুড়ার মাঠ। ফাইনালে মোহনবাগান প্রথম মুখোমুখি হয় শিল্ড চ্যাম্পিয়ন ডালহৌসি ক্লাবের। ব্রিটিশ দলটা নিজেদের সেরা টিম নামিয়ে দিল শিল্ডে। এই দল দেখে মুষড়ে পড়লেন সবাই। মোহনবাগান প্লেয়ার ও কর্মকর্তারা দিশাহারা। ট্রেনে যাবার পথে একপ্রস্থ অশান্তি। মোহনবাগানের টিম নিয়ে সচিব শৈলেন বসু উঠলেন শিয়ালদা থেকে নৈহাটির ট্রেনে। দেখেন, ডালহৌসি দলের সাতজন খেলোয়াড় একই কামরায় উঠেছে। শৈলেন বাকি প্লেয়াররা কোথায় জিজ্ঞেস করলে ডালহৌসির ক্যাপ্টেন ইংরিজিতে সটান জবাব দেন– ‘প্যাংলা পায়ের কালা নেটিভদের সঙ্গে খেলার জন্য ব্রিটিশদের ১১ জন নামাতে হবে নাকি? সাতজনই কাফি!’

শিবদাসের চোয়াল শক্ত। মাঠে নামার আগে, দলের সিনিয়ার প্লেয়ারদের সামনে দাঁড়িয়ে বোঝালেন পরিকল্পনা, সেদিনই প্রথম মোহনবাগান সচিব শৈলেন বসু বুঝেছিলেন কিছু। এই ছেলেই পারবে মোহনবাগানকে নেতৃত্ব দিতে। শুধু নেতৃত্ব? শিবদাস খেলা শুরুর কয়েক মিনিটের মধ্যে গোল করে চমকে দিলেন সবাইকে। প্রথমার্ধেই ডোঙা দত্তের পাস থেকে করলেন দ্বিতীয় গোল। ওই শক্তিশালী ডালহৌসি দলকে গুঁড়িয়ে দিল শিবদাসের মোহনবাগান। সেদিন থেকেই মোহনবাগানের জন-অধিনায়ক শিবদাস। তারপরের ছ’টা বছর তো সলতে পাকানো কেবল। একের পর এক ট্রফি। ১৯০৫ সালে কোচবিহার কাপ, গ্ল্যাডস্টোন কাপ, ১৯০৬ থেকে ১৯০৮ সাল অবধি টানা তিনবার ট্রেডস কাপ। ১৯১০ সালে শিল্ডে খেলার ছাড়পত্র। তারপর, ঐতিহাসিক ১৯১১!

শিবদাস। বাঙালি ভালোবেসে নাম দিল– ‘পিছলবাবু’। খেলার সময়ে শরীরের মোচরে, বল পায়ে পিছলে যায় কেবল। সেই থেকেই– পিছলবাবু। কিংবদন্তি গোষ্ঠ পাল যাঁর ভক্ত। বলেছিলেন–

‘সমকালীন ফুটবলের নিরিখে নিঃসন্দেহে ভারতের সর্বশ্রেষ্ঠ ফুটবলার শিবদাসবাবু, তাঁর ঐশ্বরিক ড্রিবলিং ক্ষমতা, পাসিং, শুটিং-এর পাশাপাশি যে বিষয়টি তাঁকে অনন্য করে তুলেছিল তা হল ওঁর ফুটবলের টেকনিক সম্বন্ধে সম্যক ধারণা– তাই প্রকৃত অর্থেই তিনি মোহনবাগানের যোগ্যতম অধিনায়ক।’

২৯ জুলাই, ১৯১১। তারপর পেরল ১১৪ বছর। কত জয়-পরাজয়। কত খেতাব। কত দেশি-বিদেশি খেলোয়াড় এল-গেল। ফুটবল রইল। আর রইল অমর একাদশ। ফের, ২৯ জুলাই। এখন মোহনবাগান দিবস। স্বাধীন ভারতে। সবুজ-মেরুন পতাকা, পাশে তেরঙ্গা। শিবদাস ভাদুড়ী বেঁচে। একটা জনপ্রিয় রাস্তার নাম হয়েছে। শিবদাস ভাদুড়ী স্ট্রিট। আসলে শিবদাস মানেই যে পথ। বিপ্লবের। মুক্তির।

বাঙালির ফুটবলের পায়েখড়ি নগেন্দ্রপ্রসাদের পায়ে। আর ফুটবলের মুক্তি? মশাল হয়ে ওঠা? মোহনবাগান? ‘কখনও দল কখনও দেশ’-এর মায়া-আখ্যান? শিবদাস-ই যে সেখানে একমদ্বিতীয়ম; স্বর্গ থেকে আগুন চুরি করে আনা প্রমিথিউস!

…………………………

ফলো করুন আমাদের ওয়েবসাইট: রোববার.ইন

…………………………

A Unit of: Sangbad Pratidin Digital Private Limited. All rights reserved