প্রফুল্লদার লেখা ‘চরিত্র’ নামের থ্রিলারটি প্রকাশিত হওয়ার পর নাকি প্রেমেন্দ্র মিত্র ফোন করে জানতে চেয়েছিলেন, “এই ‘চরিত্র’ নামের থ্রিলারটির লেখক যে-প্রফুল্ল রায় সে কি তুমি ?” উত্তর হ্যাঁ-বাচক হওয়ায় আর কোনও কথা না বলে প্রেমেনদা ফোন কেটে দেন। ‘রামচরিত্র’ বের হতে যখন চারদিকে প্রশংসার বন্যা বয়ে যাচ্ছে, তখন তিনি অপেক্ষা করেছিলেন প্রেমেনদার ফোনের। অবশেষে সেই ফোন আসে। প্রেমেনদা জিজ্ঞেস করেন, “আচ্ছা, ‘রামচরিত্র’-এর লেখক যে-প্রফুল্ল রায় সে কি তুমি ?” এবারও হ্যাঁ-বাচক উত্তর পেয়ে বলেন, “যে ‘রামচরিত্র’ লেখে সে কেন ‘চরিত্র’র মতো থ্রিলার লিখবে?” উত্তরে প্রফুল্লদা বলেন, “যিনি ‘তেলেনাপোতা আবিষ্কার’-এর মতো গল্প লেখেন তিনি কেন ঘনাদা, পরাশর বর্মা লেখেন?” তখন প্রেমেনদা হেসে বলেন, ‘ঠিকই বলেছ, লেখকদের বেঁচে থাকার জন্য অনেক কিছুই লিখতে হয়।’

৪.

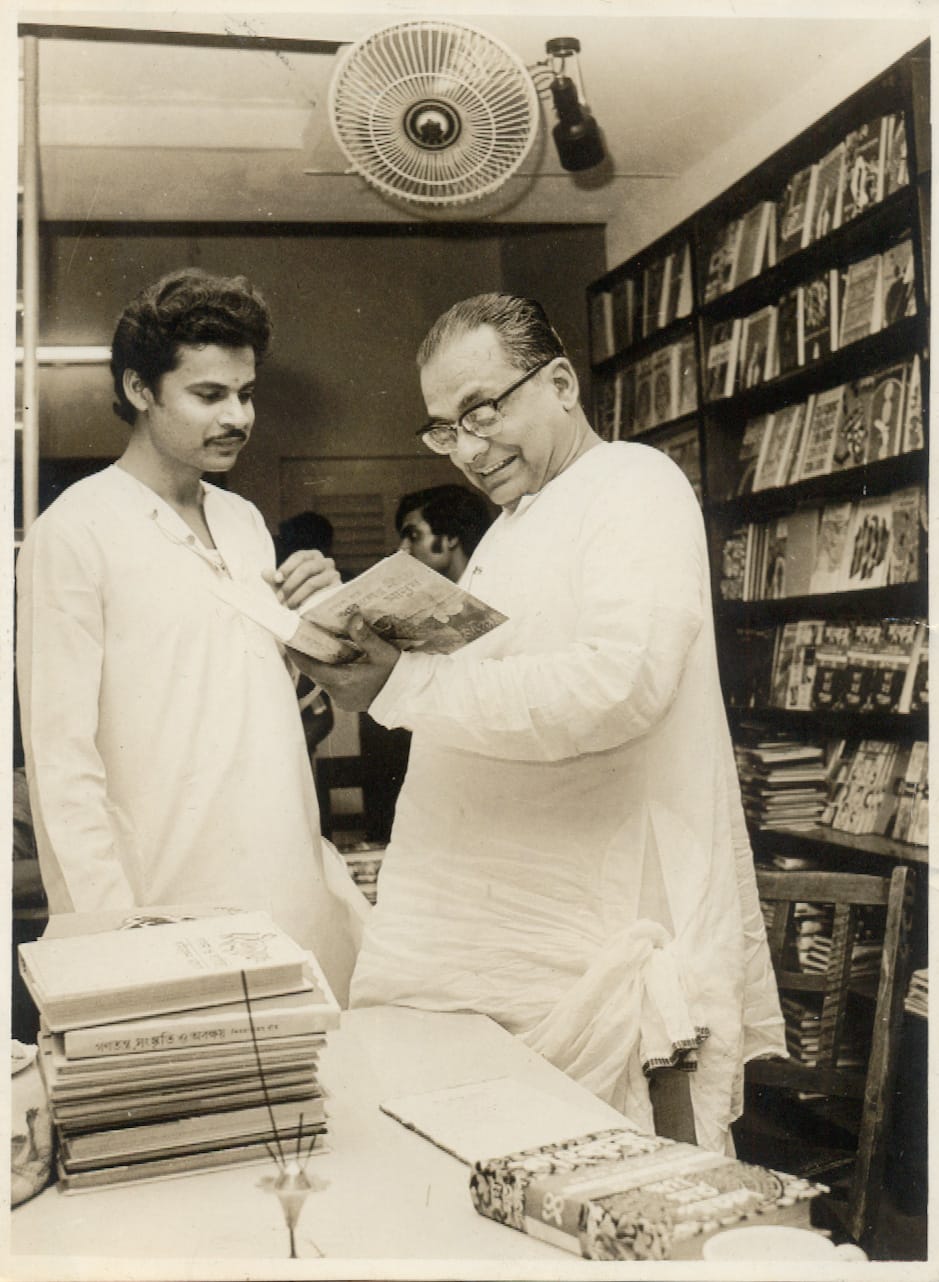

১৯৭০ সাল, সবে প্রকাশনা শুরু করেছি। একদিন দুপুরে দাঁড়িয়ে ছিলাম আমাদের দে বুক স্টলের সামনে। সামনে ইন্ডিয়ানার দোকানে ধুতি-পাঞ্জাবি পরা এক সুদর্শন যুবককে দেখিয়ে বাবা বললেন, উনি প্রফুল্ল রায়। প্রফুল্ল রায় তখনই খ্যাতনামা লেখক। তাঁর অনেকগুলো বই পাঠকের কাছে সমাদৃত হয়েছে। কাজেই আমারও আগ্রহ ছিল তাঁর বই করার। কিন্তু প্রথমেই গিয়ে বই চাইতে বাধো বাধো ঠেকছিল। ইন্ডিয়ানা থেকে বেরিয়ে তিনি বাবার সঙ্গে কথা বলতে এলে বাবা আমাকে কাছে ডেকে নিয়ে বললেন, ‘আমার ছেলে প্রকাশনায় এসেছে, সম্ভব হলে ওকে একটা বই দেবেন।’ প্রফুল্ল রায় একবাক্যেই সম্মতি জানালেন। আমিও সেই সুযোগে ওঁর বাড়ির ঠিকানাটা জেনে নিলাম।

প্রফুল্ল রায় তখন থাকতেন বেহালায়। এক রবিবার শিয়ালদার বাড়ি থেকে বেরিয়ে ‘পূরবী’ সিনেমার সামনে ১৪ নম্বর বাসে উঠে কানাইদার সঙ্গে চললাম বেহালা। সাতের দশকেও বেহালা পুরোদস্তুর শহর হয়ে ওঠেনি। বরং বলা যায়, শহরের গায়ে একটুকরো গ্রামের মতো ছিল। আমি কালীঘাট-ফলতা ছোট রেল দেখিনি। আজকের জেমস লং সরণিও তখন ভবিষ্যতের গর্ভে। সেসময় ডায়মন্ড হারবার রোড দিয়ে ট্রাম চলত। বাসও যেত কিছু। কিন্তু ডায়মন্ড হারবার রোডের দু’-পাশে খানিকটা গেলেই গ্রামবাংলার ছোঁয়া পাওয়া যেত। প্রফুল্ল রায়ের বাড়ি যেতে বেহালা ট্রাম ডিপোর আগের স্টপেজে নামতে হত, সেটাই ছিল ১৪ নম্বর বাসের লম্বা দৌড়ের শেষ। বাস থেকে নেমে কানাইদা আর আমি সেদিন হেঁটেই গিয়েছিলাম, নাকি সাইকেল রিকশায়, তা আজ আর স্পষ্ট মনে পড়ে না। তবে বাস রাস্তা থেকে মিনিট দশেক যেতে হত। দু’-দিকে গাছপালা, পুকুর, ছাড়া ছাড়া দু’-চারটে বাড়ি পেরিয়ে নির্দিষ্ট জায়গায় পৌঁছে বাড়ি খুঁজে পেতে একটু অসুবিধাই হচ্ছিল। হঠাৎ দেখি, একটা বাড়ির রাস্তার দিকের জানলার কাছে প্রফুল্ল রায় দাঁড়িয়ে, তিনিই আমাদের জিজ্ঞেস করলেন, ‘ভাই, আপনারা কি কাউকে খুঁজছেন?’ উত্তরে আমি সেই যে বললাম, ‘আপনাকেই খুঁজছি দাদা’– এ-সম্বোধন গত ৫০ বছরে আর পাল্টায়নি।

প্রথমদিন প্রফুল্লদার কাছে গিয়েই কিন্তু বই পাইনি। আমি কলেজ স্ট্রিটে দেখা হওয়ার কথা মনে করিয়ে দিতে বললেন, তখনই দেওয়ার মতো বই তাঁর হাতে নেই। সময় লাগবে। সেসময় অন্য একটা লেখা নিয়ে ব্যস্ত ছিলেন। মনে হয় সেদিন তিনি সতেরো-আঠারো বছর বয়সি প্রকাশককে দেখে খুব নিশ্চিত হতে পারছিলেন না। তাই হয়তো খানিক পরে বললেন, ‘ঠিক আছে, আমি তোমাকে বই দেব, তুমি আমাকে তিন হাজার টাকা অগ্রিম দিয়ে যেও।’ আমি প্রফুল্লদার কথায় রাজি হয়ে উঠে পড়লাম। বাড়ি ফিরে সবটা জানালে বাবা বললেন, ‘ঠিক আছে, তিন হাজার টাকা দিয়ে এসো তাহলে।’

পরের রবিবার সকালে ফের ১৪ নম্বর বাসে চেপে বসলাম। এবার আমি একা, আর আমার পকেটে তিন হাজার টাকা। তখনকার দিনে কিন্তু সেটা খুব সামান্য অঙ্কের টাকা ছিল না। বাসে উঠে কখন ঘুমিয়ে গেছি, হঠাৎ কন্ডাক্টরের গলা পেলাম, ‘দাদা নামবেন না ?’ হুড়মুড়িয়ে বাস থেকে নেমে প্রফুল্লদার বাড়ি গিয়ে শুনলাম তিনি বাড়িতে নেই, অপেক্ষা করতে হবে। সে এক দীর্ঘ অপেক্ষা। বেলা যখন প্রায় দুপুর তখন বাসবী বউদি এসে বললেন, ‘তোমার দাদা তো ন্যাশনাল লাইব্রেরি গেছে কী একটা কাজে। এদিকে তোমাকে যে আসতে বলেছে, তা নিশ্চয়ই খেয়াল নেই। তুমি ভাই ভেতরে এসে খেতে বোসো। অনেক বেলা হয়েছে।’

বউদির গলায় এমন স্নেহ ছিল যে, আমি বিনা বাক্য-ব্যয়ে খেতে বসে গেলাম। ঘরোয়া ডাল-ভাত-মাছ-তরকারি যখন খাচ্ছি তখনই প্রফুল্লদা বাড়ি এলেন। বউদি তাঁকেও অনুযোগের সুরে বললেন, ‘ছেলেটাকে বাড়ি আসতে বলে এত দেরি করলে!’ বউদির কথায় প্রফুল্লদা দৃশ্যতই একটু অপ্রস্তুত হলেন। আমি অবশ্য পরিপাটি করে মাছ-ভাত খেয়েই উঠলাম। সম্ভবত দু’-তিন রকমের মাছ ছিল, সেদিন বউদিই বলেছিলেন প্রফুল্লদার মৎস্যপ্রীতির কথা। পরে জেনেছি প্রফুল্লদা মাংস নয়, মাছের ভক্ত। নানা রকম মাছ খেতে ভালোবাসেন। আর বাজারটাও নিজের হাতেই করতে ভালোবাসেন। যাইহোক, খাওয়া-দাওয়া শেষ হতে তাঁর হাতে তিন হাজার টাকা দিয়ে বাড়ি ফিরে এলাম। এই প্রসঙ্গে একটা কথা বলতেই হবে– সেই যে প্রফুল্লদার বাড়ি যাওয়া শুরু হল, তা যেমন আজও থামেনি, তেমনই বউদি যতদিন ছিলেন তখন আমি যতবার সকালের দিকে গিয়েছি, প্রায় প্রত্যেকবারই তাঁদের বাড়িতে দুপুরে খেয়ে এসেছি।

টাকা দিয়ে আসার দুয়েকদিন পরেই প্রফুল্লদা এসে হাজির আমাদের দোকানে। বাবাকে বললেন, ‘আপনার ছেলে আমাকে টাকা দিয়ে এসেছে আপনি কি জানেন?’ বাবা উত্তরে বললেন, ‘আমিই তো টাকা দিয়ে পাঠিয়েছি ওকে।’ কিন্তু প্রফুল্লদা পুরো টাকাটাই ফেরত দিয়ে আমাকে বললেন, ‘বই তোমাকে আমি দেব। অগ্রিম দিতে হবে না। একটু সময় দাও। নতুন লিখে দেব।’ কিছুদিনের মধ্যেই ডেকে পাঠিয়ে আমার হাতে নতুন লেখার খানিকটা দিয়ে বললেন, ‘এই দিয়ে কাজ শুরু করে দাও। আমি শিগগিরই গোটাটা শেষ করে ফেলব।’ আমি সেই অংশটা নিয়ে এসে কম্পোজ করে প্রুফ তুলতে তুলতেই আরেক কিস্তি দিয়ে দিলেন। সম্ভবত তিন কিস্তিতে গোটা লেখাটা আমার হাতে এসেছিল। শুরুর সেই দিনগুলোতে আমি নিজে সব বইয়ের অন্তত একটা প্রুফ নিজে দেখতাম। বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই প্রথম প্রুফটা দেখতাম। কী লেখা ছাপছি সে-সম্পর্কে প্রকাশকের স্পষ্ট ধারণা থাকা উচিত এ-বিশ্বাস আমার প্রথম থেকেই ছিল। শেষ পর্যন্ত ১৯৭১-এর ফেব্রুয়ারি মাসে প্রকাশিত হল ‘আলোয় ফেরা’ প্রফুল্লদার নতুন উপন্যাস। দে’জ পাবলিশিং থেকে আজ পর্যন্ত যত বই প্রকাশিত হয়েছে তার মধ্যে প্রফুল্লদার বইয়ের সংখ্যাই সবচেয়ে বেশি। ১৯৭১-এই পুজোর আগে বের হল আরও একটি উপন্যাস– ‘নয়না’। প্রথম দুটো বইয়েরই প্রচ্ছদ করেছিলেন রবীন দত্ত। সেই থেকে ২০২১-এর ‘এক অনন্ত সফর’ পর্যন্ত প্রায় প্রতি বছর তাঁর এক বা একাধিক বই দে’জ থেকে প্রকাশিত হয়ে এসেছে। ‘এক অনন্ত সফর’ করোনা অতিমারির সময়ে পরিযায়ী শ্রমিকদের জীবন নিয়ে লেখা। এই বয়সেও এমন দরদী লেখা বোধহয় প্রফুল্লদাই লিখতে পারেন।

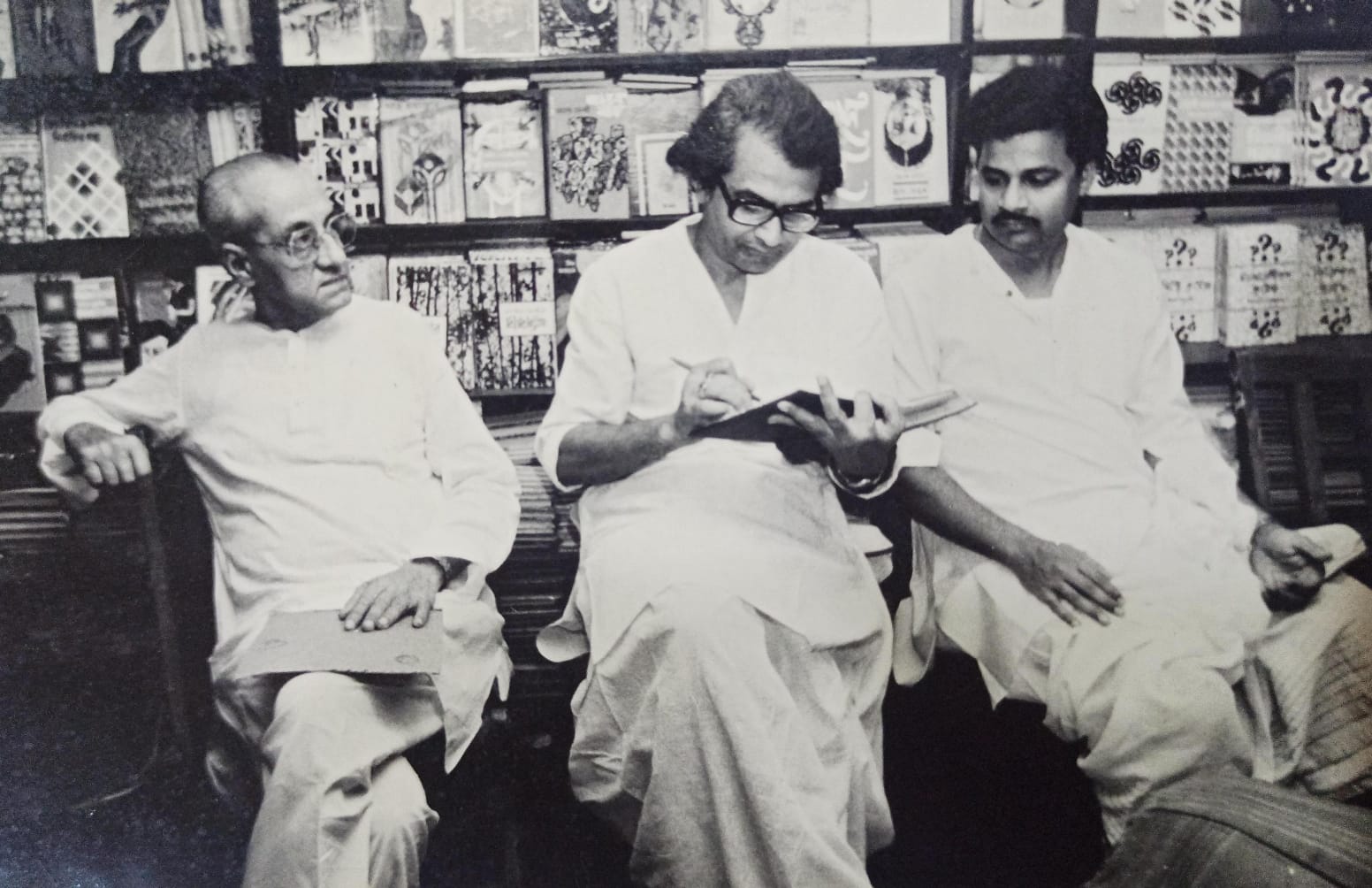

গত পঞ্চাশ বছরে প্রফুল্লদার সঙ্গে আমার সম্পর্কটা কোনও দিনই নিছক লেখক-প্রকাশক সম্পর্ক থাকেনি, একেবারে পারিবারিক হয়ে গেছে। চিরকালই আমি তাঁর ছোট ভাইয়ের মতো। আমি তাঁর কাছ থেকে বিভিন্ন বিষয়ে পরামর্শ নিয়েছি, তিনিও নির্ভর করে এসেছেন আমার ওপর। যখন ‘যুগান্তর’-এ কাজ করছেন তখন বাগবাজারের অফিসেও গেছি বহুবার। সেখানে আশুতোষ মুখোপাধ্যায়, মণীন্দ্র রায়, কমল চৌধুরী, শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায় প্রমুখ লেখকের সঙ্গে যেমন দেখা হয়েছে, তেমনই ‘যুগান্তর’-এ সেসময়ের জ্যোতিষচর্চার কলাম-লেখক দ্বারেশচন্দ্র শর্মাচার্যকেও দেখেছি।

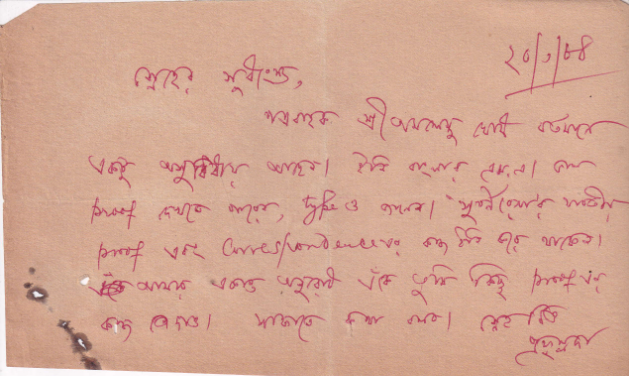

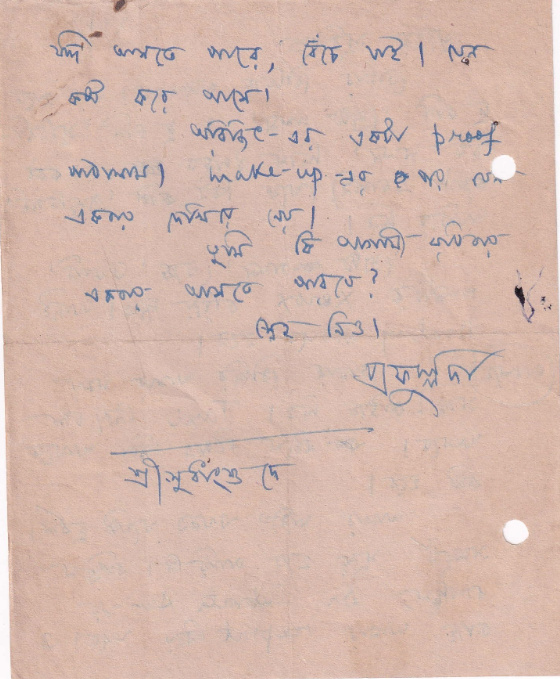

প্রফুল্লদার সঙ্গে এমন সম্পর্ক হয়ে গিয়েছিল যে মাঝে মাঝে কাউকে কাজ দেওয়ার সুপারিশ করেও চিঠি দিতেন। ১৯৮৫ সালের মার্চ মাসের ২০ তারিখে লেখা একটি চিঠিতে তিনি লিখছেন, “পত্রবাহক শ্রী অমলেন্দু ঘোষ বর্তমানে একটু অসুবিধায় আছেন। ইনি বাংলায় এম. এ। ভাল proof দেখতে পারেন, typeও জানেন। ‘সুবর্ণরেখা’র যাবতীয় proof এবং Correspondence এর কাজ ইনি করে থাকেন। আমার একান্ত অনুরোধ এঁকে তুমি কিছু proof এর কাজ দাও।” অমলেন্দুবাবুর নাম আমি জানতাম। প্রফুল্লদার চিঠি পাওয়ার পর একদিন ৭৩ নম্বর মহাত্মা গান্ধী রোডে ইন্দ্রনাথ মজুমদারের ‘সুবর্ণরেখা’র দপ্তরে গিয়ে অমলেন্দুবাবুর সঙ্গে দেখা করে কিছু প্রুফ দেখে দেওয়ার কথা বললাম। তারপর থেকে তিনি দীর্ঘদিন আমাদের প্রুফ দেখেছেন।

প্রফুল্লদা লিখতে শুরু করেছিলেন খুব অল্প বয়সে। সেই পাঁচের দশক থেকেই তাঁর গল্প বিভিন্ন পত্রিকায় প্রকাশিত হচ্ছে। পঞ্চাশের মাঝামাঝি সাপ্তাহিক ‘দেশ’ পত্রিকায় তাঁর ধারাবাহিক উপন্যাস ‘পূর্ব পার্বতী’ রীতিমতো সাড়া ফেলে দিয়েছিল। আর এইসব লেখালিখির কাজে প্রফুল্লদাও ঘুরেছেনও বিস্তর। ভারতের বিভিন্ন প্রান্তে গিয়ে নানা জনগোষ্ঠীর সঙ্গে মিশেছেন। সেইসব মানুষের ভাষা-সংস্কৃতি আর মধ্যবিত্ত বাঙালির অচেনা নানা জায়গার মাটির গন্ধ ফুটে উঠেছে এইসব লেখায়। উত্তর-পূর্ব ভারত দিয়ে জয়যাত্রা শুরু হলেও মধ্যপ্রদেশ, আন্দামান নিয়েও তাঁর কাজ কম নয়। বিহারের জনজীবনকে ভিত্তি করে তিনি ১৩টি উপন্যাস আর ২০টি গল্প লিখেছেন। জনপ্রিয় লেখক প্রফুল্ল রায় বিহারের জনজীবনভিত্তিক ‘রামচরিত্র’ লিখে বাংলার তথাকথিত বুদ্ধিজীবী মহলেও সাড়া ফেলে দিয়েছিলেন। তাঁর ‘সাতঘরিয়া’ গল্পটিও বিদ্বজ্জনেদের মনোযোগ আকর্ষণ করেছিল। মানবেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ‘আধুনিক ভারতীয় গল্প’ নামে পাঁচ খণ্ডে প্যাপিরাস থেকে যে-সংকলন সম্পাদনা করেন, তাতে মোট ৭১টি গল্পের মধ্যে যে এক ডজন বাংলা গল্প ছিল তার মধ্যে ‘সাতঘরিয়া’ও স্থান পেয়েছিল। ‘রামচরিত্র’ উপন্যাসটি বেরিয়েছিল ‘এক্ষণ’ পত্রিকায়। তখন সম্ভবত নির্মাল্য আচার্য একাই ‘এক্ষণ’ সম্পাদনা করছেন। পরে দে’জ থেকেই তাঁর বিহারকেন্দ্রিক গল্প-উপন্যাসগুলি ‘মানবজীবন’, ‘জীবনধারা’ এবং ‘মানুষের অধিকার’ নামে তিনটি সংকলনে গ্রথিত হয়।

‘রামচরিত্র’র কথায় মনে পড়ল, প্রফুল্লদার মুখে শুনেছি প্রেমেন্দ্র মিত্র তাঁকে খুবই স্নেহ করতেন। প্রফুল্লদার লেখা ‘চরিত্র’ নামের থ্রিলারটি প্রকাশিত হওয়ার পর নাকি প্রেমেন্দ্র মিত্র ফোন করে জানতে চেয়েছিলেন, “এই ‘চরিত্র’ নামের থ্রিলারটির লেখক যে-প্রফুল্ল রায় সে কি তুমি ?” উত্তর হ্যাঁ-বাচক হওয়ায় আর কোনও কথা না বলে প্রেমেনদা ফোন কেটে দেন। প্রফুল্লদার মনে ব্যাপারটা নিয়ে একটা খারাপ-লাগা ছিল অনেক দিন। তারপর ‘রামচরিত্র’ বের হতে যখন চারদিকে প্রশংসার বন্যা বয়ে যাচ্ছে, তখন তিনি অপেক্ষা করেছিলেন প্রেমেনদার ফোনের। অবশেষে সেই ফোন আসে। প্রেমেনদা জিজ্ঞেস করেন, “আচ্ছা, ‘রামচরিত্র’-এর লেখক যে-প্রফুল্ল রায় সে কি তুমি ?” এবারও হ্যাঁ-বাচক উত্তর পেয়ে বলেন, “যে ‘রামচরিত্র’ লেখে সে কেন ‘চরিত্র’র মতো থ্রিলার লিখবে?” উত্তরে প্রফুল্লদা বলেন, “যিনি ‘তেলেনাপোতা আবিষ্কার’-এর মতো গল্প লেখেন তিনি কেন ঘনাদা, পরাশর বর্মা লেখেন?” তখন প্রেমেনদা হেসে বলেন, ‘ঠিকই বলেছ, লেখকদের বেঁচে থাকার জন্য অনেক কিছুই লিখতে হয়।’

প্রফুল্লদা সারাজীবনে দু’টি মাত্র থ্রিলার লিখেছেন। ‘চরিত্র’ ছাড়া অন্যটি হল ‘আঘাত’। ‘আঘাত’-এর কথা নানা কারণে আমার মনে আছে, অনেক দিন সময় নিয়ে তিনি এই উপন্যাসটি লেখেন, বেরিয়েওছিল বহুদিন ধরে ধারাবাহিকভাবে। মাসিক ‘নবকল্লোল’-এ প্রায় ১১ বছর ধরে, ১২০টি সংখ্যায় ‘আঘাত’ ছাপা হয়। তারপর যখন বই করার কথা হল তখন আরেক সমস্যা দেখা দিল। এত বছর ধরে বেরনো লেখাটার অনেকগুলো কিস্তিই তিনি আর খুঁজে পাচ্ছিলেন না। শেষে প্রায় আট বছর পর তাঁর স্নেহভাজন এক লেখকের সংগ্রহ থেকে উদ্ধার হয় সবগুলি কিস্তি। ২০১৬ সালে আমি বইটা প্রকাশ করি। প্রায় ৮০০ পাতার উপন্যাস ‘আঘাত’ আয়তনেও প্রফুল্লদার সবচেয়ে বড় বই। বিজ্ঞাপনের ভাষায়, ‘বাংলা ভাষায় বৃহত্তম থ্রিলার’।

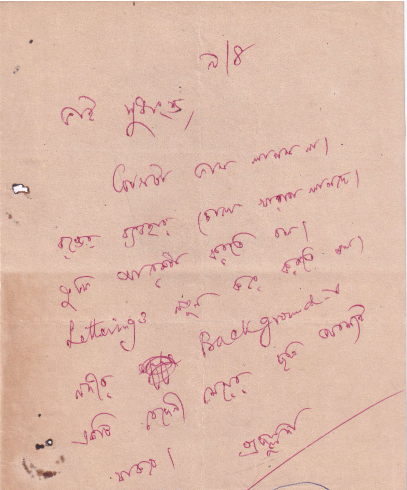

প্রফুল্লদা কিন্তু নিজের বইয়ের বিষয়ে চিরকালই খুব স্পর্শকাতর। বইয়ের মলাট নিয়েও তাঁর চিন্তা ছিল সজাগ। সালবিহীন একটি চিঠিতে দেখছি লিখেছেন, ‘ভাই সুধাংশু, Cover টা ভালো লাগল না। রঙের ব্যবহার চোখে খারাপ লাগছে। তুমি আরেকটা করতে বল। Letteringও নতুন করে করতে বল। নদীর Background-এ একটি বেদেনী মেয়ের ছবি অবশ্যই থাকবে।’ আজ এতদিন পরে আর মনে পড়ছে না এটা কোন বইয়ের প্রচ্ছদের কথা। তবে আমার অনুমান উপন্যাসটির নাম, ‘শঙ্খিনী’। যদিও ‘শঙ্খিনী’র সেই পুরোনো মলাট এতদিন পরে আর নেই। এখন অন্য মলাটে বইটি পাওয়া যায়।

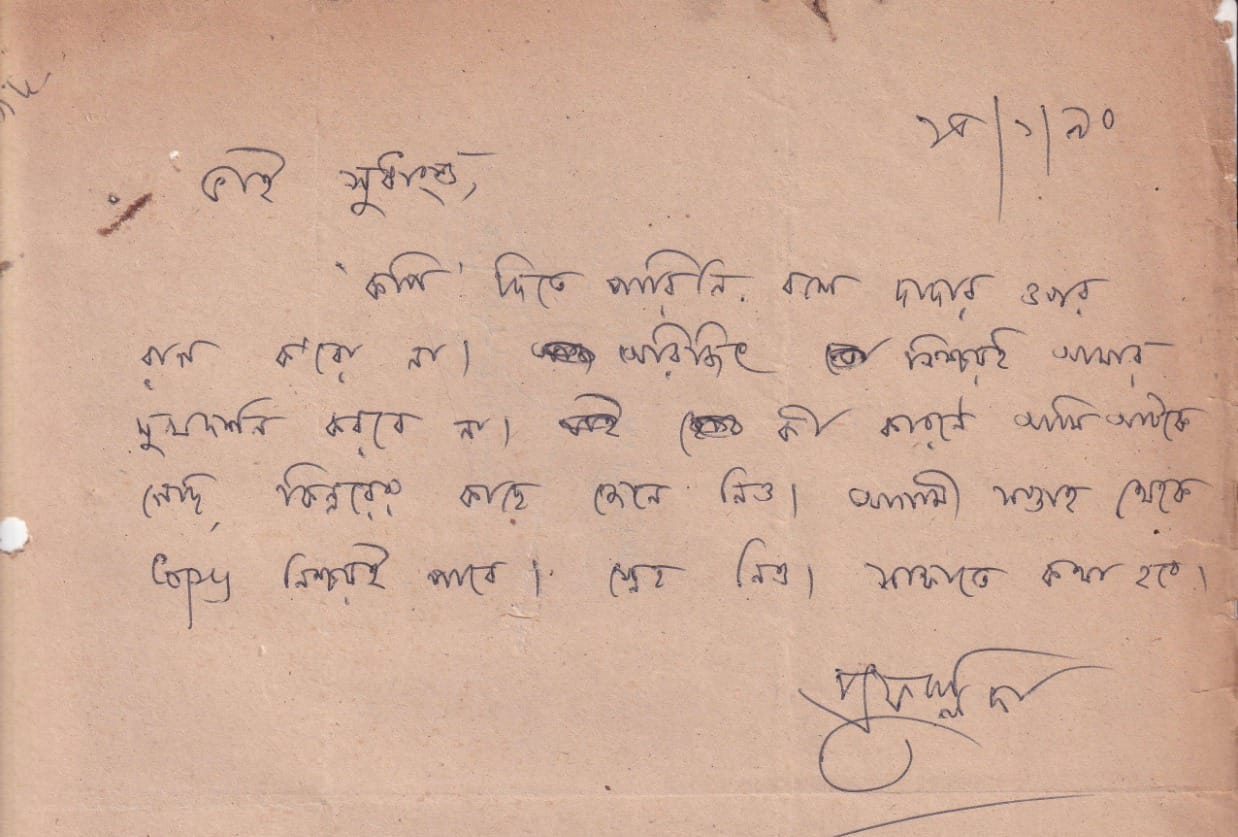

১৯৯০ সালে প্রফুল্লদা একটি নতুন উপন্যাসে হাত দিয়েছিলেন ‘উত্তরার উপাখ্যান’ নাম দিয়ে। যথারীতি প্রতি সপ্তাহে অল্প অল্প করে লেখা দিচ্ছিলেন আর আমি কম্পোজ করাচ্ছিলাম। এই উপন্যাসটি কম্পোজ হচ্ছিল প্যাপিরাসের অরিজিৎ কুমারের প্রেসে। ১৫ জানুয়ারি একটি চিঠিতে লিখলেন, ‘ভাই সুধাংশু, ‘কপি’ দিতে পারিনি বলে দাদার ওপর রাগ ক’রো না। অরিজিৎ নিশ্চয়ই আমার মুখদর্শন করবে না। কী কারণে আমি আটকে গেছি কিন্নরের কাছে জেনে নিও। আগামী সপ্তাহ থেকে Copy নিশ্চয়ই পাবে। স্নেহ নিও। সাক্ষাতে কথা হবে।’ কিন্নর রায় তাঁর বিশেষ স্নেহভাজন ছিলেন। ‘যুগান্তর’ পত্রিকায় কিন্নর রায়ও প্রায় নিয়মিত লিখতেন সেসময়। তবে ‘উত্তরার উপাখ্যান’ প্রফুল্লদা আর লিখে উঠতে পারেননি।

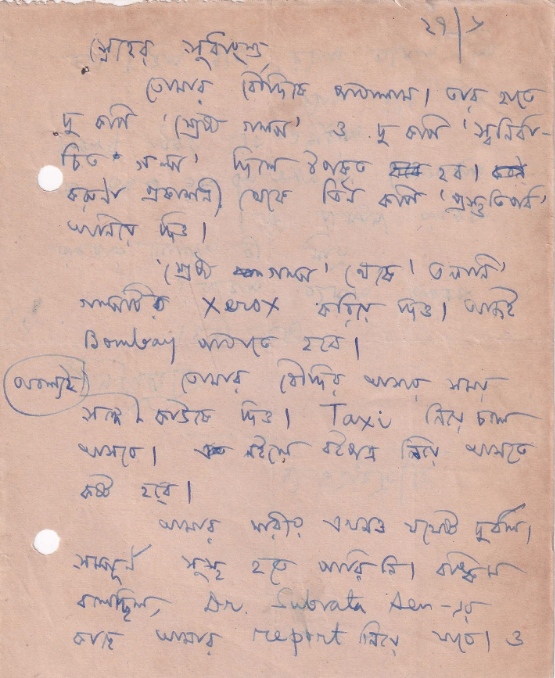

কখনও শরীর খারাপ থাকলে বা কোনও কারণে ব্যস্ত থাকলে প্রফুল্লদা বউদিকেও পাঠাতেন আমার কাছে। একবার বউদি দোকানে এলেন প্রফুল্লদার কয়েকটা বই নিতে। সব বই দে’জ-এর প্রকাশ করা নয়। করুণা প্রকাশনীর বইও ছিল। সেই সঙ্গে অনুরোধ করেছিলেন শ্রেষ্ঠ গল্প থেকে ‘তলানি’ গল্পটা জেরক্স করে দিতে। ওই গল্পটি নিয়ে হিন্দিতে একটি ছবি হওয়ার কথা চলছিল তখন। ছবিটা অবশ্য হয়নি। কিন্তু সেদিন বউদির হাতে পাঠানো চিঠিতে প্রফুল্লদা লেখেন, ‘তোমার বৌদির আসার সময় সঙ্গে অবশ্যই কাউকে দিও। Taxi নিয়ে চলে আসবে। নইলে বইপত্র নিয়ে আসতে কষ্ট হবে।’ বউদি আজ অনেকদিন আমাদের মধ্যে নেই। কিন্তু তাঁদের নিখাদ ভালোবাসায় গড়া দাম্পত্যের কথা এই চিঠিটা পড়ে আরেকবার মনে পড়ে গেল।

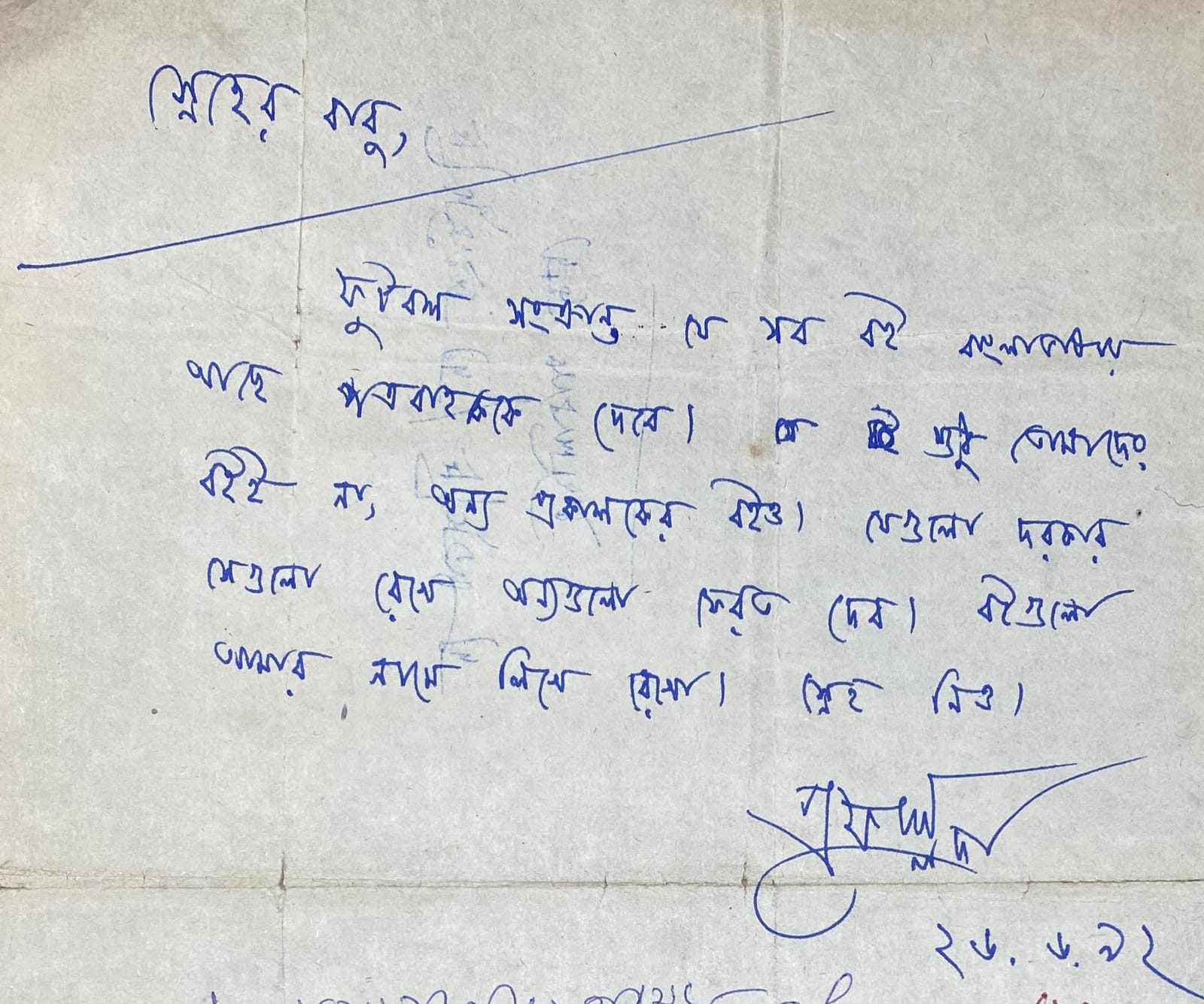

শুধু নিজের বই নয়, কাজের প্রয়োজনে যখনই কোনও বই প্রয়োজন হত আমাদের জানাতেন। ২৬ জুন ১৯৯২ সালের একটা চিঠি পাচ্ছি আমার ভাই বাবুকে(সুভাষ) লেখা, ‘ফুটবল সংক্রান্ত যে সব বই বাংলাভাষায় আছে পত্রবাহককে দেবে। শুধু তোমাদের বইই নয়, অন্য প্রকাশকের বইও। যেগুলো দরকার সেগুলো রেখে অন্যগুলো ফেরত দেব। বইগুলো আমার নামে লিখে রেখো। স্নেহ নিও।’

প্রফুল্লদার জীবনের বিচিত্র অভিজ্ঞতার কথা জেনে আমার ইচ্ছে ছিল যদি একটা স্মৃতিকথা তাঁকে দিয়ে লেখানো যায়। কিন্তু সে-কাজ আমি পারিনি। আমার পুত্র অপু তার প্রফুল্লজেঠুকে দিয়ে স্মৃতিকথা লিখিয়ে আমার সেই ইচ্ছে পূরণ করেছে। ‘যখন যা মনে পড়ে’ বইটির ভূমিকায় প্রফুল্লদা লিখেছেন: স্মৃতিকথা লেখার জন্য গত চার-পাঁচ বছর যে নিয়মিত প্রায় প্রতি রবিবার আমাদের বাড়ি এসে তাগাদা দিয়েছে সে হল দে’জ পাবলিশিং-এর শ্রীমান অপু (শুভঙ্কর দে)। দে’জ-এর কর্ণধার সুধাংশু শেখর দে’র বড় ছেলে অপু আমার পরম স্নেহভাজন। বাইরে থেকে সে খুবই শান্ত, সর্বক্ষণ হাসিমুখ। কিন্তু ভেতরে ভেতরে প্রচণ্ড জেদি। কিছু একটা মাথায় চাপলে যতক্ষণ না সেটি করে ছাড়ছে, লেগে থাকবেই। ‘না না, এ আমার দ্বারা হবে না–’ বলেও পার পাওয়া গেল না। চার-পাঁচ বছর টানাহ্যাঁচড়ার পর সে আমাকে রাজি করিয়ে তবে ছাড়লে।’ এই স্মৃতিকথাটি ‘সংবাদ প্রতিদিন’ সংবাদপত্রের রবিবাসরীয় ক্রোড়পত্র ‘ছুটি’তে ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হওয়ার পর আমি বই করি ২০১৫ সালে। প্রচ্ছদ করেন দেবব্রত ঘোষ। প্রফুল্লদা বইটা অপুকেই উৎসর্গ করেছেন।

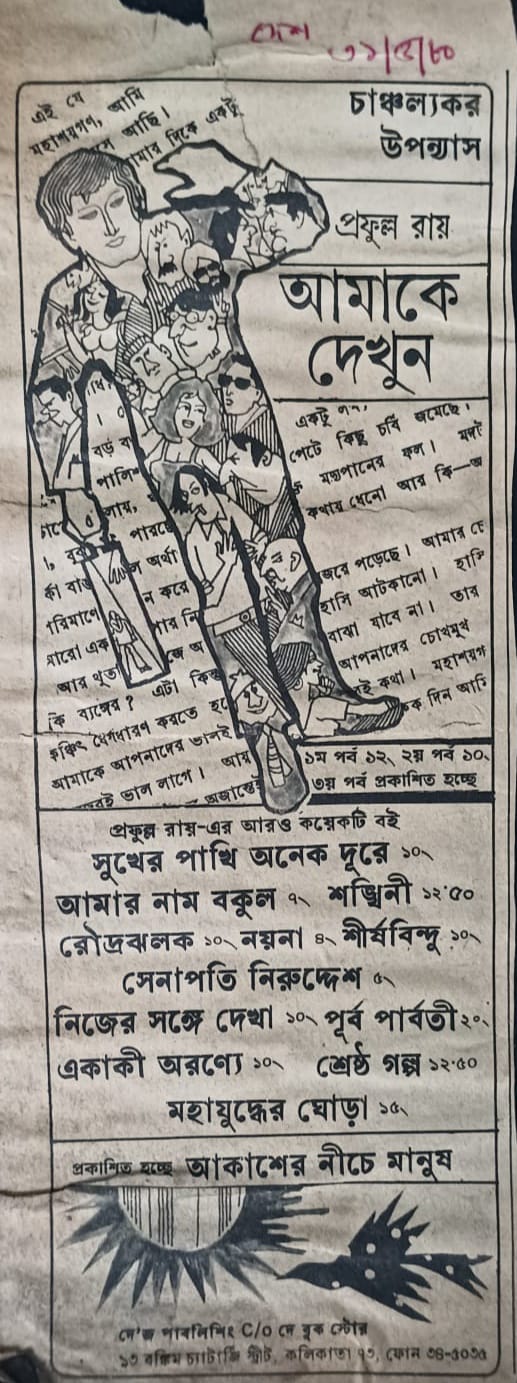

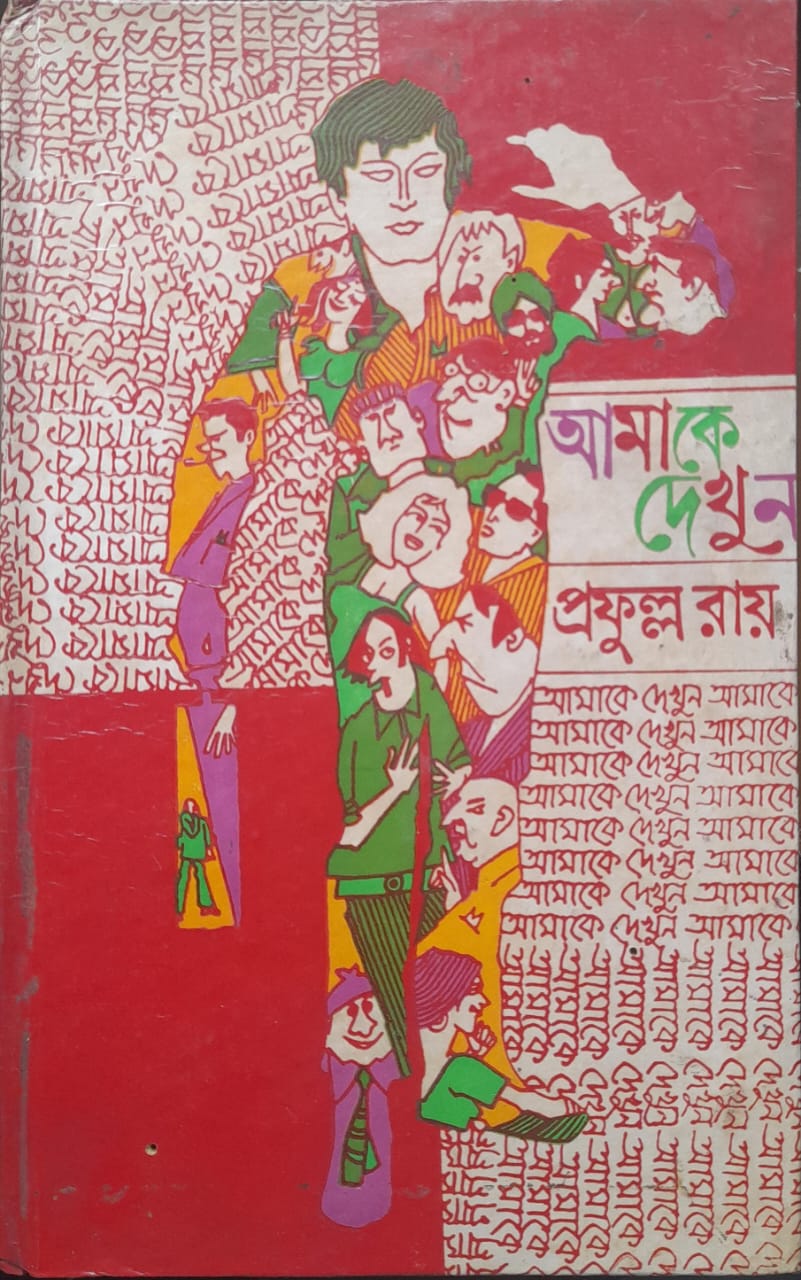

প্রফুল্লদাকে ঘিরে আমার এত স্মৃতি যে সহজে আমার কথা ফুরোবে না। ১৯৮০ সালে আমি প্রকাশ করেছিলাম ‘আকাশের নীচে মানুষ’, এই বইটি ১৯৮৫ সালে একই সঙ্গে বঙ্কিম পুরস্কার আর ভূয়ালকা পুরস্কার পায়। ১৯৯৮-এ প্রকাশিত ‘ক্রান্তিকাল’ উপন্যাসের জন্য ২০০৩ সালে সাহিত্য অকাদেমি পুরস্কারও পেয়েছেন তিনি। কিন্তু আর একটি বইয়ের কথা না বললেই নয়, সে-বইটা বাঙালি পাঠকের খুবই পছন্দের, ‘আমাকে দেখুন’। ‘আমাকে দেখুন’ প্রথমে চারটি খণ্ডে আলাদা আলাদা ভাবে প্রকাশিত হয়। পরে অখণ্ড সংস্করণ হয়েছে। একেবারে অন্য ঘরানার এই উপন্যাসের সর্বাঙ্গে অসামান্য কৌতুক। বম্বেতে একসময় প্রফুল্লদা থাকতেন জুহু এলাকায়। সেসময় জুহু ছিল বম্বের শহরতলির মতো। নির্জন, সামান্য লোকজন আর অল্প কিছু ঘরবাড়ি। জুহু বিচে রোজ ভোরবেলা হাঁটতে গিয়ে জনৈক ডি-সিলভার সঙ্গে তাঁর আলাপ হয়। সে ছিল গোয়ানিজ পিদ্রু। ডি-সুজার নিজের ভাষায় ফোরটোয়েন্টিগিরি ছিল তার পেশা। লোক ঠকিয়ে সে যা পেত নিজের প্রয়োজন মিটিয়ে বাকি সব অকাতরে বিলিয়ে দিত। সঞ্চয় শব্দটা তার অভিধানে ছিল না। সে ছিল যেমন মজাদার মানুষ, তেমনি আসক্তিহীন। ‘আমাকে দেখুন’-এর কেন্দ্রীয় চরিত্র পিটার স্বয়ম্ভু হোড় তারই আদলে তৈরি। এই উপন্যাসের ভাষাও প্রফুল্লদার অন্য লেখার চেয়ে আলাদা। বইটা বেরুনোর পর এ-বইয়ের বেশ কিছু সংলাপ তখন মানুষের মুখে মুখে ফিরত। এখনও আমার মনে আছে ‘সাবলাইম খচ্চর’ শব্দটা এর আগে আমি কখনও শুনিনি।

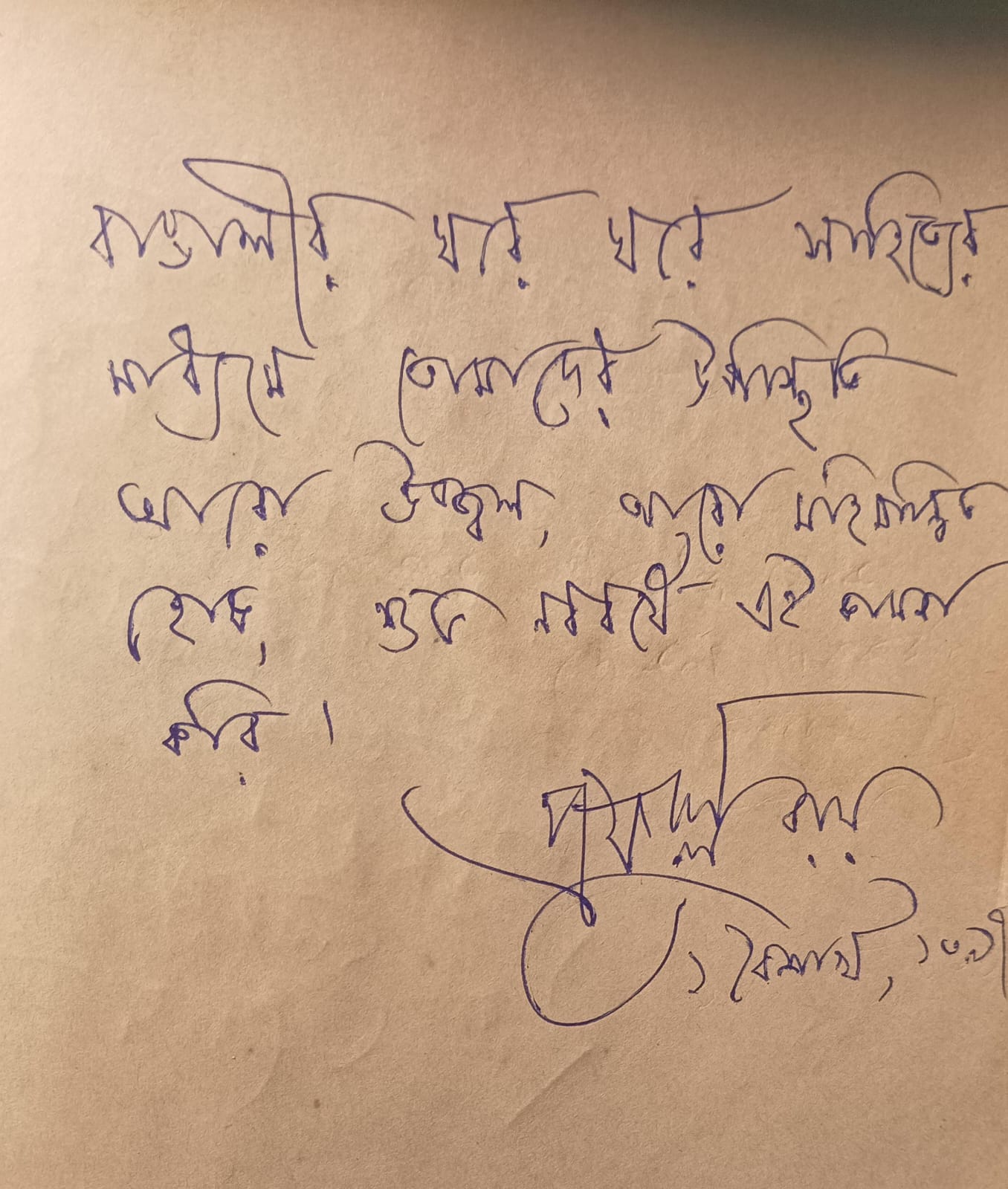

১৯৮০ সাল থেকে প্রত্যেক নববর্ষে প্রফুল্লদা আমাদের দোকানে এসেছেন। নববর্ষের খাতায় তাঁর অনেক লেখা দেখতে পাচ্ছি। ১৯৮২ সালে লিখছেন,‘দে’জ পাবলিশিং-এর এই tradition সমানে চলতে থাক।’ ১৯৮৮ সালে লিখেছেন, ‘পয়লা বৈশাখ দে’জ পাবলিশিং-এ এলে মনে হয়, সাহিত্যের আবহাওয়া এখনও অমলিন আছে। দে’জ যে tradition তৈরি করেছে তা অক্ষুণ্ণ থাক।’ ১৯৯০ সালে লিখছেন, ‘বাঙালীর ঘরে ঘরে সাহিত্যের মাধ্যমে তোমাদের উপস্থিতি আরও উজ্জ্বল, আরও মহিমান্বিত হোক, শুভ নববর্ষে এই কামনা করি’। ১৯৯৯ সালে একটা চিঠিতে লিখেছেন আগের দিন বিকেলে বুকে ব্যথা অনুভব করায় সেবার আসতে পারেননি।

এবছর পয়লা বৈশাখে প্রফুল্লদা দে’জ-এ আসতে পারেননি। কিন্তু গত বছর এসেছিলেন। গত বছর তাঁর লেখাটা পড়লেই বোঝা যায় কী অসম্ভব প্রাণশক্তি মানুষটার। গত বছরের খাতায় লিখেছেন, ‘নববর্ষের প্রথম দিনে দে’জ পাবলিশিং আয়োজিত মিলনোৎসবে এসে খুব ভালো লাগল। আমার বিশ্বাস আগামী বছরগুলোর পয়লা বৈশাখেও আসতে পারব। দে’জ পাবলিশিং দীর্ঘজীবী হোক’। এই লেখাটা দেখতে দেখতে মনে পড়ল কী আসামান্য হাতের লেখা ছিল প্রফুল্লদার! কিন্তু এই শেষবারের লেখায় তাঁর হাতের সেই চিরপরিচিত টানটা নেই। সময় অনেক কিছুই কেড়ে নেয়। বয়সজনিত অসুস্থতায় এখন রিজেন্ট পার্কের ফ্ল্যাটেই সারাদিন কাটাতে হয় তাঁকে। আমি যাই মাঝে মাঝে। কথা হয় টেলিফোনে। অসুস্থতাকে তিনি পাত্তা দেন না। প্রবলভাবে বিশ্বাস করেন এখনও লিখবেন নতুন কোনও লেখা। শেষ করবেন কোনও অসমাপ্ত উপন্যাস।

লিখন: শ্রীকুমার চট্টোপাধ্যায়

………………………………… ইতি কলেজ স্ট্রিট-এর অন্যান্য পর্ব ………………………………

পর্ব ৩: পয়লা বৈশাখের খাতায় শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায় মজাচ্ছলে লিখেছিলেন, ‘সুধাংশুরা রাজা হোক’

পর্ব ২: বাংলা মাসের সাত তারিখকে বলা হত ‘গ্রন্থতিথি’, বিজ্ঞাপনেও বিখ্যাত ছিল ‘৭-ই’

পর্ব ১: সত্তরের উথাল-পাথাল রাজনৈতিক আবহাওয়ায় আমি প্রকাশনার স্বপ্ন দেখছিলাম

A Unit of: Sangbad Pratidin Digital Private Limited. All rights reserved