বুদ্ধদেবের জীবদ্দশায় আমরা এই দু’টি মাত্র বই-ই প্রকাশ করতে পেরেছিলেম। ১৯৭৪ সালে তাঁর প্রয়াণের পর অবশ্য ধীরে ধীরে অনেক বই প্রকাশিত হয়েছে। তাঁর বিশেষ স্নেহভাজন কবি নরেশ গুহ পাঁচ খণ্ডে বুদ্ধদেব বসুর ‘কবিতাসংগ্রহ’ সম্পাদনা করেছেন। আমরা ১৯৭৬-এ প্রকাশ করেছি ‘সাহিত্যচর্চা’, ১৯৮১-তে ‘শার্ল বোদলেয়ার: তাঁর কবিতা’, ১৯৮২-তে তাঁর ‘প্রবন্ধ-সংকলন’– সবগুলোই বাংলার চিরায়ত সাহিত্যের মর্যাদা পেয়েছে।

৫.

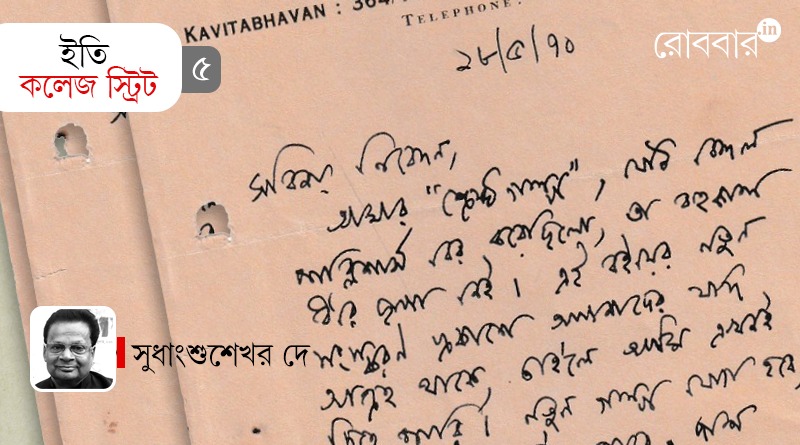

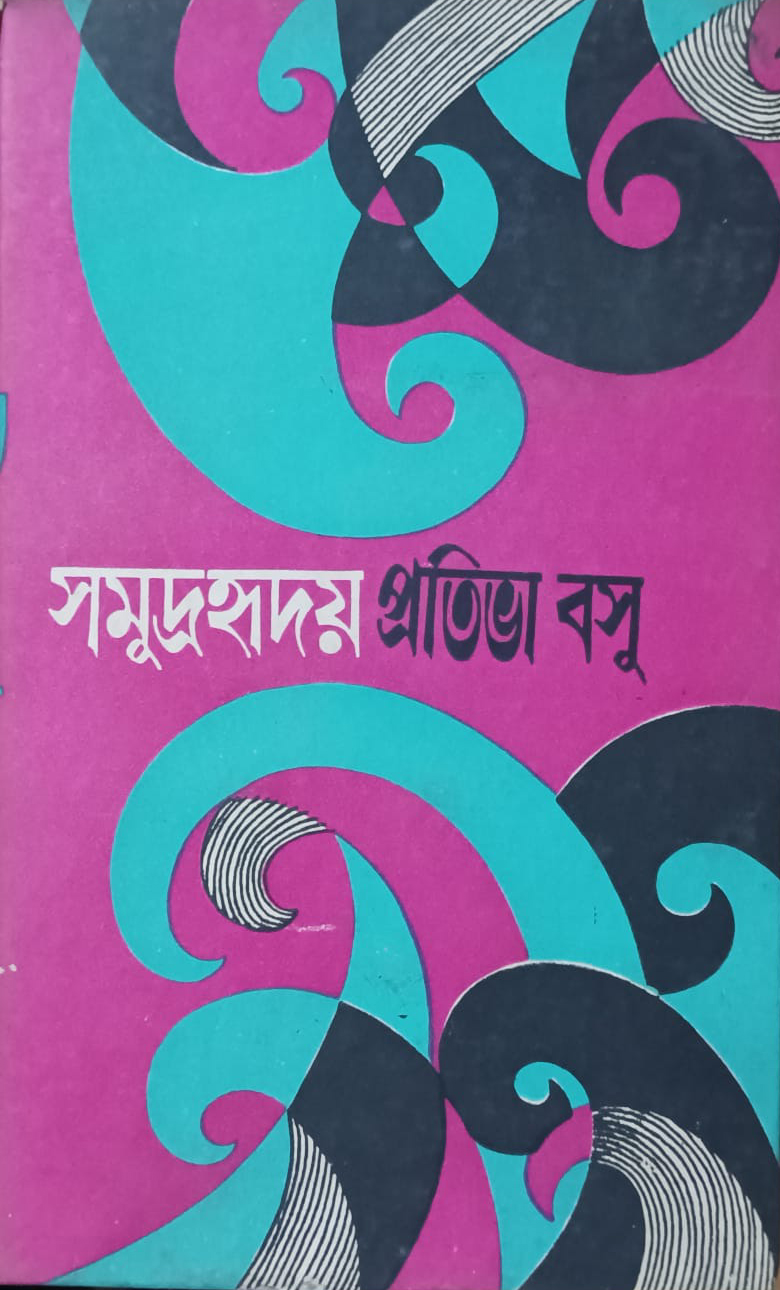

বানান আর হরফ নিয়ে বুদ্ধদেব বসুর মতো সচেতন আর খুঁতখুঁতে লেখক আমি খুব বেশি দেখিনি। প্রকাশনার একেবারে শুরুর দিকেই কানাইদার সঙ্গে গিয়েছিলাম বুদ্ধদেব বসুর কাছে। কবিতাভবন ততদিনে ২০২ রাসবিহারী অ্যাভেনিউ ছেড়ে আরও দক্ষিণে, নাকতলায়, ৩৬৪/১৯ নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসু রোডে স্থানান্তরিত হয়েছে। সে-বাড়িতে গিয়েছিলাম বুদ্ধদেব বসুর কোনও একটা বই পাওয়ার আশায়। কিন্তু প্রথমদিনই তিনি জানালেন তক্ষুনি দেওয়ার মতো বই তৈরি নেই, তার বদলে আমরা প্রতিভা বসুর বই পেতে পারি। এদিকে বুদ্ধদেব বসুর সঙ্গে কথা বলতে বলতেই চা-টা নিয়ে প্রতিভা বসুও এসে বসলেন। সে-বাড়ির চা-জলখাবার থেকে শুরু করে আসবাবপত্র, জানলার পর্দা সবেতেই বিশেষ রুচির ছাপ ছিল। কথায় কথায় প্রতিভা বসু জানালেন তাঁর লেখা একটি উপন্যাস অনেক দিন ধরে আউট অফ প্রিন্ট হয়ে পড়ে আছে, চাইলে আমরা সেটা ছাপতে পারি। প্রতিভা বসুর গল্প-উপন্যাস তখন পাঠক মহলে বেশ জনপ্রিয়। তাই খুশি মনেই আমি সেই বই ছাপতে সম্মত হয়ে চলে এলাম। দে’জ পাবলিশিং-এর প্রথম বছরে যে ন’-খানি বই বেরিয়েছিল তাঁর মধ্যে প্রতিভা বসুর সেই উপন্যাস ‘সমুদ্রহৃদয়’ও ছিল। ১৯৭০-এর আগস্ট মাসে ‘সমুদ্রহৃদয়’ প্রকাশিত হয়, তার প্রুফ দেওয়া-নেওয়া করতে ততদিনে বেশ কয়েকবার ‘কবিতাভবন’ ঘুরে এসেছি। ১৯৭০ সালেরই ১৮ মে ‘কবিতাভবন’-এর প্যাডে বুদ্ধদেব বসুর একটা চিঠি পেলাম। তিনি জানিয়েছিলেন বেঙ্গল পাবলিশার্স থেকে প্রকাশিত তাঁর ‘শ্রেষ্ঠ গল্প’ বইটার নতুন সংস্করণ আমরা প্রকাশ করতে পারি। তারপরে তিনি নতুন বইয়ের কথা ভাববেন। আমাকে পরের রবিবার সকাল দশটা নাগাদ দেখা করতেও বলেছিলেন, আমি গিয়েওছিলাম তবে সে-বই নানা কারণে তখন আর করা হয়ে ওঠেনি। অনেক পরে, সম্ভবত ২০০০ সালে আমরা বুদ্ধদেব বসুর ‘শ্রেষ্ঠ গল্প’ প্রকাশ করেছি। তবে প্রতিভা বসুর বইয়ের সূত্রে সে-বাড়িতে যাতায়াত ছিলই। বুদ্ধদেবের সঙ্গে প্রতিবারই দেখা হত। ছোট্টখাট্টো চেহারার মানুষ, কিন্তু তাঁর গাম্ভীর্যের জন্য একটু দূরত্ব রেখেই কথা বলতাম।

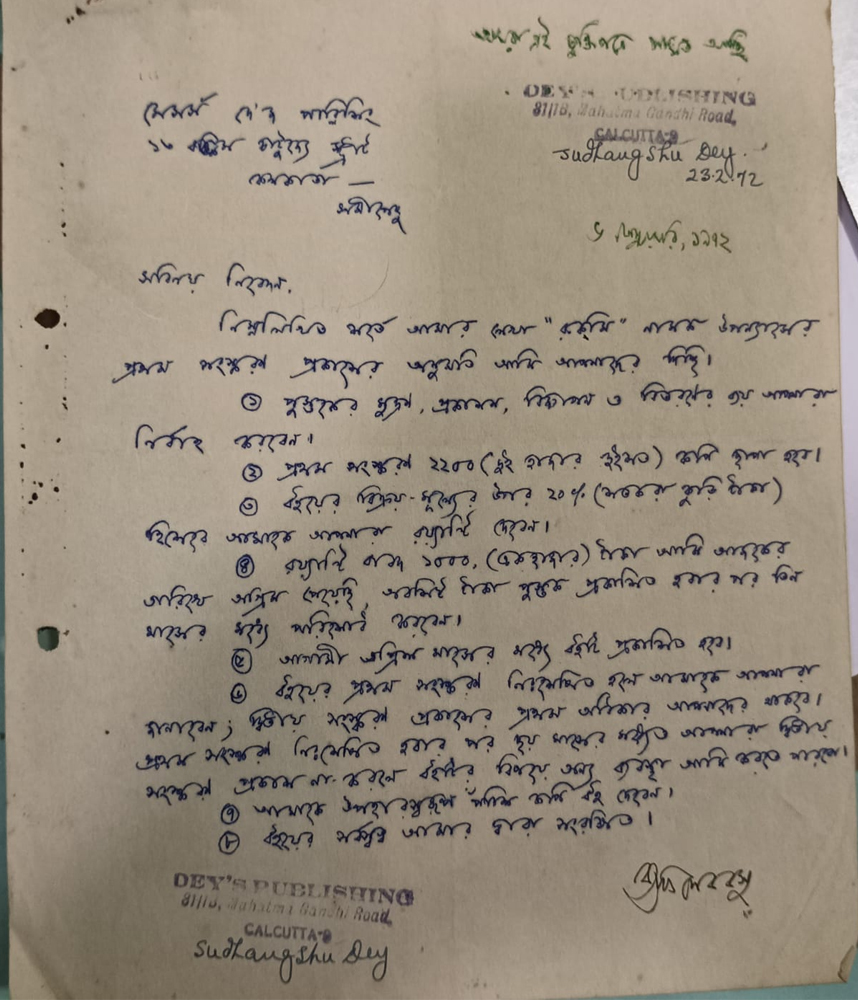

১৯৭২ সালে তিনি আমাদের প্রথম বই দিলেন। তার ঠিক আগের বছর ‘উল্টোরথ’ পত্রিকার শারদ সংখ্যায় তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, সমরেশ বসু, সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়, চাণক্য সেনের সঙ্গে তাঁরও একটা উপন্যাস বেরিয়েছিল– উনি সেই ‘রুক্মি’ উপন্যাসটির সংশোধিত এবং অনেকটা পুনর্লিখিত রূপ আমাদের ছাপতে দিলেন। এখন পুরোনো ফাইল ঘাঁটতে গিয়ে দেখছি সে-বছর ৬ ফেব্রুয়ারি তিনি হাতে লেখা একটা চুক্তিপত্র আমাদের দিয়েছিলেন। আমি দে’জ পাবলিশিং-এর রাবার স্ট্যাম্প দিয়ে ২৩ ফেব্রুয়ারি তাতে সই করেছি। সেই চুক্তিপত্রে মোট আটটি শর্ত স্পষ্ট করে উল্লেখ করা ছিল। তার মধ্যে সাতটি হুবহু অনুসরণ করলেও, পঞ্চম শর্তটি আমি পালন করতে পারিনি। সেখানে বলা ছিল– বইটি ‘আগামী এপ্রিল মাসের মধ্যে প্রকাশিত হবে।’ বইটা বেরিয়েছিল ১৯৭২ সালের জুন মাসে। তার কারণটাও কম ঘটনাবহুল নয়। ফেব্রুয়ারি মাসে কথাবার্তা হয়ে যাওয়ার পর আমি তাঁকে যথারীতি প্রুফ দিয়ে এসেছি। ‘রুক্মি’ ছাপার কাজ হয়েছিল বিডন স্ট্রিটে আমার পূর্বপরিচিত নিরঞ্জন বসুর নর্দার্ন প্রিন্টার্সে। তখনকার দিনের রেওয়াজ অনুযায়ী লম্বা গ্যালি প্রুফ যায়, সংশোধন করে তিনি ফেরত পাঠান, ফের নতুন প্রুফ যায় তাঁর কাছে। এইভাবে কিছুদিন চলার পর বুদ্ধদেব বসু একদিন আমাকে ডেকে পাঠালেন। যেতেই বললেন– ‘কোথায় কম্পোজ হচ্ছে বলো তো বইটা? আমার দেখিয়ে দেওয়া সংশোধনগুলো তারা কিছুতেই করছে না’। আমি খুবই কুণ্ঠিত হয়ে জানতে চাইলাম কী সমস্যা হয়েছে। তিনি বললেন বইতে যেখানে যেখানে ‘ব্লাউজ’ শব্দটি আছে সেখানে তিনি ‘জ’ নিচে একটা করে ফুটকি দিয়ে ইংরেজি Z-এর উচ্চারণ আনতে চান, কিন্তু প্রেসে বোধহয় কেউ ব্যাপারটা ধরতে পারছে না। আমি তখন মনে মনে ভাবছি শুধু প্রেসের লোকেরা কেন, আমিও তো ঠিক বুঝতে পারছি না সেটা কীরকম বর্ণ! আজকাল যেমন খবরের কাগজগুলোতেও আকছার এই ‘জ়’ লেখা হয়, তখন এর তেমন প্রচলন ছিল না। বুদ্ধদেব ছাড়া আর কেউ এমন বর্ণ ব্যবহার করতেন বলেও শুনিনি। তিনি সম্ভবত আমার মনের কথা বুঝতে পেরেছিলেন। তাই আমাকে বিশদে বাংলা বানান নিয়ে নানা কথা বললেন। বানান নিয়ে এত গভীরে গিয়ে আমি আগে কখনও কাউকে বলতে শুনিনি। তবে সেই অল্প বয়সেই আমি বুঝেছিলাম বানান বিষয়টা বিশেষ মনোনিবেশ দাবি করে।

যাই হোক, সম্ভবত চতুর্থ প্রুফে নিরঞ্জনবাবু ‘জ’-এর নিচে মাপমতো সিগারেটের প্যাকেটের কাগজ কেটে একটা ফুল স্টপ বসিয়ে প্রুফ তুলে দিলেন। সেই প্রুফ গেল নাকতলায়। ফের বুদ্ধদেবের ফোন, ‘কিচ্ছু হয়নি, ‘জ’ আর ডট-এর মাঝে এতখানি স্পেস কেন ? ওটা ফের বদলাতে হবে।’ পঞ্চম প্রুফে নিরঞ্জনবাবু ‘জ’ আর ফুল স্টপকে বেশ করে ঘষে দুটো হরফকে কাছাকাছি আনার চেষ্টা করলেন। কিন্তু তা-ও বুদ্ধদেব একবার দেখেই নাকচ করে দিলেন। শেষ পর্যন্ত নিরঞ্জনবাবু বললেন, ‘এবার তাহলে ফাউন্ড্রিতে অর্ডার দিয়ে কিছু হরফ বানানো ছাড়া আর উপায় নেই’। আমি তখন ছাপাছাপির অত কিছু বুঝি না। কিন্তু বুদ্ধদেব বসু-র বইটা করতে যা যা প্রয়োজন সবটা করতে রাজি ছিলাম। তাই অর্ডার গেল ফাউন্ড্রিতে, নতুন হরফ তৈরি হয়ে এল। সম্ভবত সাতবার প্রুফ দেখার পর বইটি ছাপা হল। পরে সুবীরদার (অধ্যাপক সুবীর রায়চৌধুরী) মুখে শুনেছি আমার অনেক আগে কোন প্রকাশক নাকি বুদ্ধদেবের বই ছাপতে গিয়ে এর চেয়েও বেশি সমস্যায় পড়েছিলেন। লেখকের নাম দেখেই ছাপাখানার মালিক না কি সেই প্রকাশককে জানিয়েছিলেন সে-বই তাঁরা ছাপতে পারবেন না। কেননা বুদ্ধদেবের লেখায় এত ঊর্ধ্বকমা, ড্যাশ, কোলন আর তালব্য ‘শ’ থাকত– তা তখনকার বেশিরভাগ ছাপাখানার ভাণ্ডারে কুলোত না। আমার অবশ্য এতটা ভোগান্তি হয়নি। বই প্রকাশের তারিখটা কেবল পিছিয়ে গেছে।

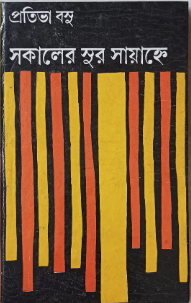

ততদিনে আমি ‘কবিতাভবন’-এর ঘরের লোক হয়ে গেছি। রাশভারী বুদ্ধদেবকে ‘আপনি-আজ্ঞে’ করে সম্বোধন করলেও প্রতিভা বসু ততদিনে আমার ‘মাসিমা’ হয়ে গেছেন। ১৯৭০-এ ‘সমুদ্র হৃদয়’ থেকে ১৯৭৯-র মধ্যে পরপর প্রকাশিত হয়েছে ‘সোনালি বিকেল’, ‘সমুদ্র পেরিয়ে’, ‘সকালের সুর সায়াহ্নে’, ‘ঈশ্বরের প্রবেশ’, ‘পদ্মাসনা ভারতী’– সবগুলো বইয়ের প্রচ্ছদ মাসিমার ইচ্ছেতেই পূর্ণেন্দুদা করেছিলেন। পূর্ণেন্দু পত্রীর কাজ মাসিমার খুব পছন্দ ছিল। বুদ্ধদেব বসুরও দুয়েকটা বই বাদ দিলে বেশিরভাগ বইয়ের প্রচ্ছদ পূর্ণেন্দুদারই করা।

প্রতিভা বসু-র লেখা নিয়ে সেসময় বেশ কিছু সিনেমাও হয়েছিল। উত্তম-সুচিত্রা জুটির বিখ্যাত ছবি ‘আলো আমার আলো’ যেমন, তেমনই মাসিমার আরও বেশ কিছু লেখা চলচ্চিত্রায়িত হয়েছে। ‘আলো আমার আলো’ বইটাও পরে আমরা দে’জ থেকে প্রকাশ করেছি।

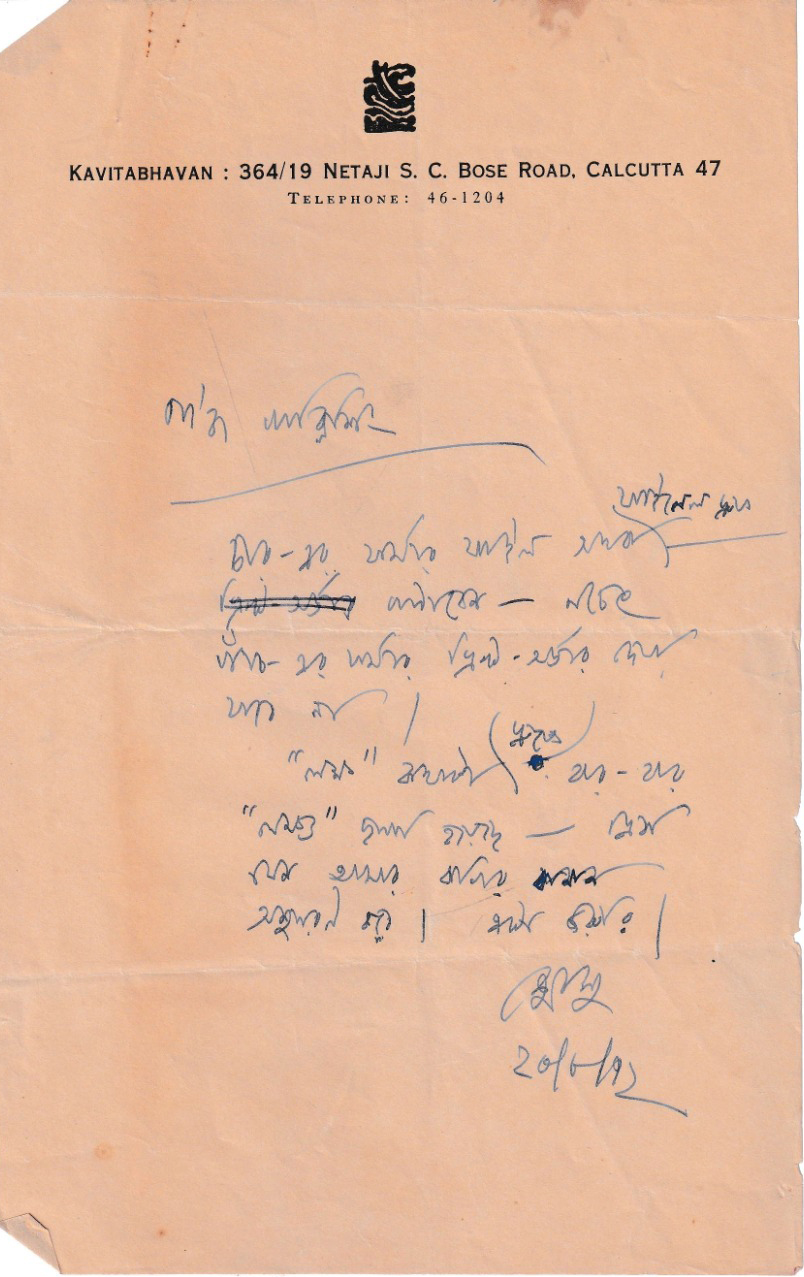

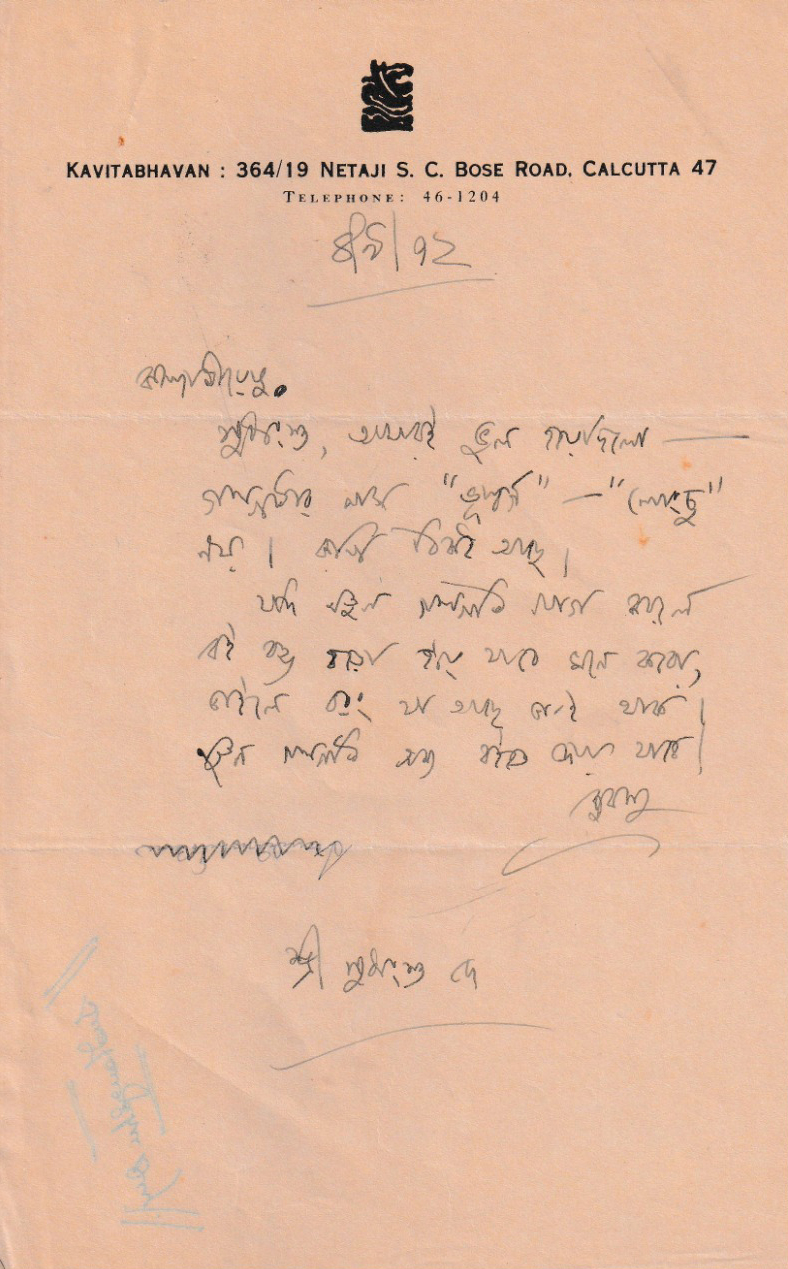

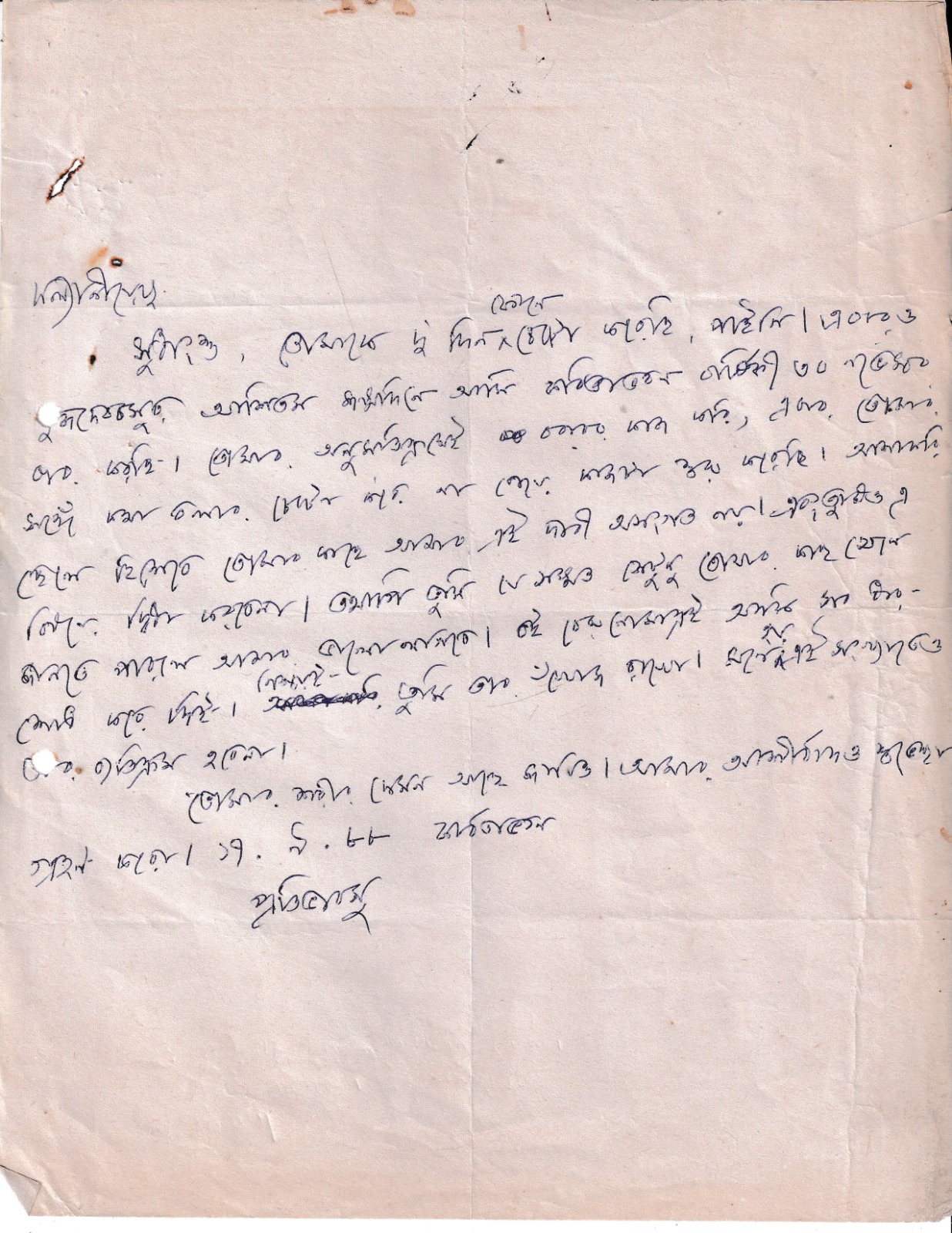

১৯৭২-এর জুন মাসে ‘রুক্মি’ বেরুনোর পর সেবছরই অক্টোবরে আমরা প্রকাশ করলাম তাঁর একটি গল্পের বই ‘প্রেমপত্র’। যদিও টাইটেল পেজে বুদ্ধদেব বসু লিখেছিলেন ‘প্রেমপত্র ও অন্যান্য গল্প’। এই বইতে মোট ছ’-টি গল্প ছিল। ছোট্ট ভূমিকায় বু. ব. লিখেছিলেন, “এই বইয়ের গল্পগুলির মধ্যে ‘প্রেমপত্র’ ‘উত্তম’-এ ‘প্রেমিকারা’, ‘ভূস্বর্গ’ ও ‘আমি, অমিতা সান্যাল’ ‘উল্টোরথ’-এ; ‘অনুন্ধারণীয়’ ‘দেশ’-এ; ও ‘মৃত্যুর আগে জাগরণ’ ‘মৃত্যুর আগে’ নামে ‘অমৃত’ পত্রিকায় প্রথম ছাপা হয়েছিল সবগুলোই শারদীয় অথবা অন্য কোনও বিশেষ সংখ্যায়। বইয়ে সমস্ত লেখাই পরিশোধিত হয়েছে, কোনও-কোনওটিতে অনেক নতুন অংশ যোগ করেছি।” ‘প্রেমপত্র’-এর প্রচ্ছদ লেখকের পরিকল্পনা অনুসারে তখনকার তরুণ শিল্পী দেবব্রত রায় তৈরি করেন। এই বইটিও নিরঞ্জনবাবুর নর্দার্ন প্রিন্টার্সে ছাপা হল। এবারও বানান নিয়ে সংকট হল, যদিও সহজেই তার মীমাংসা করা গিয়েছিল। একটি বানান নিয়ে তিনি যে বেশ রুষ্ট হয়েছিলেন তা একটি চিঠিতে স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি। ২০ অগাস্ট ১৯৭২-এ সম্বোধনহীন একটি চিঠি পাচ্ছি, অথচ তার আগে এবং পরে লেখা চিঠিতে যথারীতি ‘কল্যাণীয়েষু’ সম্বোধন আছে। এই চিঠিতে ‘তুমি’ হয়ে গেছে ‘আপনি’। তিনি লিখেছেন,

দে’জ পাব্লিশিং

চার-এর ফর্মার ফাইল অথবা ফাইনেল প্রুফ পাঠাবেন– নচেৎ পাঁচ-এর ফর্মার প্রিন্ট-অর্ডার দেওয়া যাবে না।

“লক্ষ” কথাটা প্রুফে বার-বার “লক্ষ্য” ছাপা হয়েছে– প্রেস যেন আমার কপির বানান অনুসরণ করে। এটা জরুরি।

আবার সেই বছরই ৪ সেপ্টেম্বরের চিঠিতে পরিচিত ‘কল্যাণীয়েষু’ সম্বোধন ফিরে এসেছে, ‘আপনি’ থেকে ফের ‘তুমি’তেও নেমে এসেছেন। প্রথমে ‘প্রেমপত্র’ বইতে পাঁচটি গল্প যাওয়ার কথা ছিল। পরে উনি আরেকটি গল্প সংযোজন করার কথা বলে কপি পাঠান। কিন্তু গল্পটির নাম নিয়ে তাঁর সংশয় ছিল। তিনি কপিতে গল্পটির নাম লিখেছিলেন, ‘ভূস্বর্গ’।

পরে তাঁর মনে হয়েছিল ওই গল্পটা ‘উল্টোরথ’-এ অন্য নামে বেরিয়েছিল। কিন্তু পত্রিকা দেখে নিশ্চিত হয়ে আমাকে জানাতে তিনি এই চিঠিতে লেখেন–

‘কল্যাণীয়েষু সুধাংশু,

আমারই ভুল হয়েছিল– গল্পটার নাম “ভূস্বর্গ”– “লোংচু” নয়। কপি ঠিকই আছে।

যদি নতুন গল্পটি যোগ করলে বই বড্ড বড়ো হয়ে যাবে মনে করো, তাহ’লে

বরং যা আছে তা-ই থাক। নতুন গল্পটি অন্য বইতে দেওয়া যাবে।’

বুদ্ধদেবের জীবদ্দশায় আমরা এই দু’টি মাত্র বই-ই প্রকাশ করতে পেরেছিলেম। ১৯৭৪ সালে তাঁর প্রয়াণের পর অবশ্য ধীরে ধীরে অনেক বই প্রকাশিত হয়েছে। তাঁর বিশেষ স্নেহভাজন কবি নরেশ গুহ পাঁচ খণ্ডে বুদ্ধদেব বসুর ‘কবিতাসংগ্রহ’ সম্পাদনা করেছেন। আমরা ১৯৭৬-এ প্রকাশ করেছি ‘সাহিত্যচর্চা’, ১৯৮১-তে ‘শার্ল বোদলেয়ার: তাঁর কবিতা’, ১৯৮২-তে তাঁর ‘প্রবন্ধ-সংকলন’– সবগুলোই বাংলার চিরায়ত সাহিত্যের মর্যাদা পেয়েছে। ১৯৮০-তেই প্রকাশ করেছিলাম ‘এক বৃদ্ধের ডায়েরি’ উপন্যাসটি, এটি ‘প্রসাদ’ পত্রিকার পুজো সংখ্যায় ছাপা হয়েছিল। যতদূর মনে পড়ে সেসময় ‘এক বৃদ্ধের ডায়েরি’ বই হয়নি। আমরাই সম্ভবত বইটি প্রথমবার ছেপেছিলাম।

বুদ্ধদেব বসু-র একগুচ্ছ নাটকের বই আমরা ১৯৯১-এর বইমেলায় প্রকাশ করেছিলাম। চারটে ক্রাউন সাইজের পেপারব্যাক বই– ‘কলকাতার ইলেক্ট্রা ও সত্যসন্ধ’ এই নাটক দু’টি নিয়ে একখানি বই। আর ‘সংক্রান্তি, প্রায়শ্চিত্ত, ইক্কাকু সেন্নিন’ ‘কালসন্ধ্যা’ এবং ‘অনাম্নী অঙ্গনা ও প্রথম পার্থ’– তিনটি বইতে মোট ছ’-টি কাব্যনাটক। এই প্রসঙ্গে মনে পড়ছে একটা সময় ছিল যখন বাংলার সদর মফস্সলের নাট্যদলগুলি ভালো নাটক সন্ধান করে অভিনয় করত। হাওড়ার বালি শান্তিনগর থেকে তেমনই একটি নাট্যগোষ্ঠী একবার বুদ্ধদেব বসুর কাব্যনাটক ‘সংক্রান্তি’ অভিনয়ের অনুমতি চেয়ে আমাকে চিঠি লেখে। যাত্রা-নাটকের ওপর আমার দুর্বলতা খুব ছোটবেলা থেকেই। আমিও চাই ভালো সাহিত্যধর্মী নাটকের অভিনয় হোক। তাই সেই ‘উবাচ’ নাট্যগোষ্ঠীকে চিঠি লিখে অনুমতি দিয়েছিলাম। কেবল একটাই শর্ত রেখেছিলাম, মূল নাটককে কোনওভাবেই যেন বিকৃত করা না হয়।

বুদ্ধদেব বসুর প্রয়াণের পর মাসিমার উদ্যোগে যেমন বুদ্ধদেবের নানা বই প্রকাশ করেছি, তেমনই মাসিমার বইও বেরিয়েছে একের পর এক। ২০০৬ সালে মাসিমার মৃত্যুর আগে আমার প্রকাশ করা শেষ বই ‘সূর্যাস্তের রং’ বেরিয়েছিল ২০০০ সালে। মাসিমা চলে যাওয়ার পর তাঁর যেসব লেখা নিয়ে সিনেমা হয়েছে সেগুলির সংকলন ‘চলচ্চিত্রায়িত কাহিনী’ও আমরা দে’জ পাবলিশিং থেকে প্রকাশ করেছি। তাঁর ‘স্মৃতি সততই সুখের’ নামে স্মৃতিকথাটিও প্রকাশ করেছি ২০১৯ সালে।

মাসিমা চলে যাওয়ার পর মূলত রুমিদির (দময়ন্তী বসু সিং) সঙ্গেই তাঁর বাবা-মায়ের বই নিয়ে কথা হত। বুদ্ধদেব বসু-প্রতিভা বসুর সৃষ্টি নিয়ে তাঁর সজাগ দৃষ্টি ছিল। প্রত্যেক বছর ৩০ নভেম্বর রুমিদির ডাকেই লেখক-শিল্পীরা জড়ো হতেন নাকতলার কবিতাভবনে। ২০০৮ সালে বুদ্ধদেবের শতবর্ষের যাবতীয় কাজও তিনি প্রায় একা হাতেই সামলেছিলেন। পরে ‘বিকল্প’ নামে একটি প্রকাশনাও শুরু করেছিলেন। ২০০৪ সালে বিকল্প প্রকাশনী থেকে প্রকাশিত হয়েছিল বুদ্ধদেব বসুর অনবদ্য একটি গদ্য রচনা: ‘ভোজন শিল্পী বাঙালী’। কলকাতা বইমেলায় বিকল্পের স্টলে গেলে প্রতিবারই আমি কেমন যেন স্মৃতিকাতর হয়ে পড়তাম। সেই রুমিদিও চলে গেলেন ২০১৮-র ১৯ সেপ্টেম্বর। সম্প্রতি আমরা প্রকাশ করেছি তাঁর স্মৃতিমূলক রচনা– ‘মেমোয়ার স্মৃতি কথা বলে’।

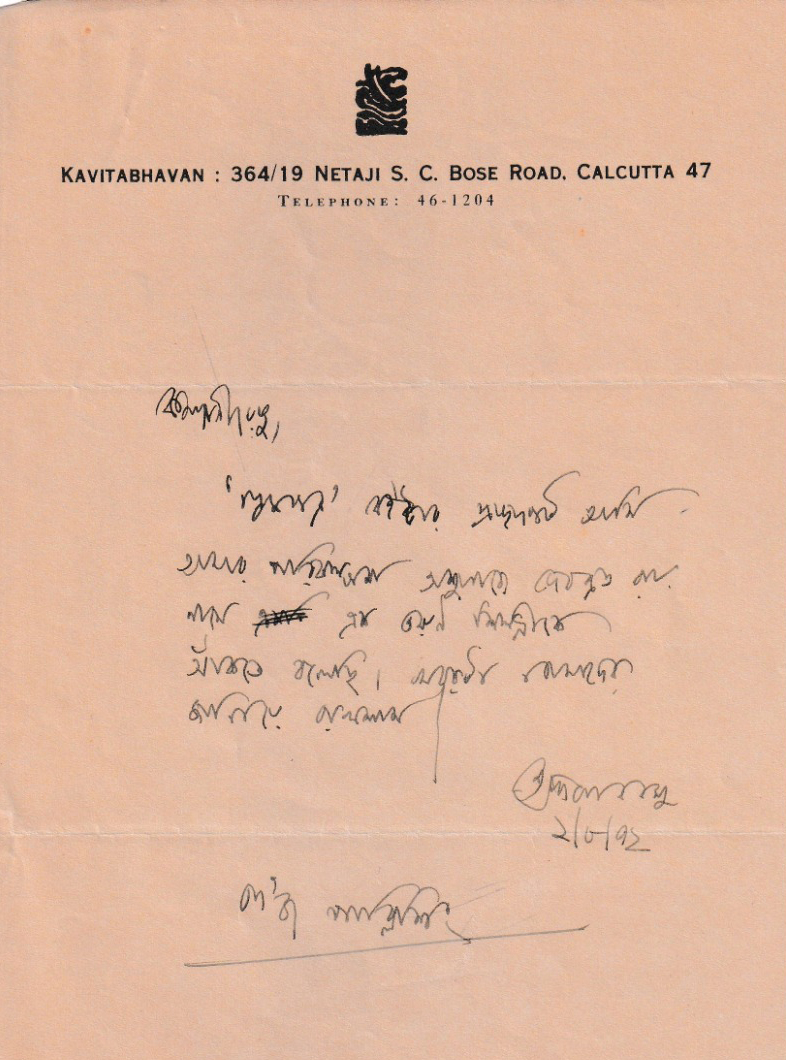

বুদ্ধদেব বসু-র স্মরণে মাসিমা উদ্যোগ নিয়েছিলেন বুদ্ধদেবের জন্মদিনে একটি সংকলন প্রকাশ করার। ৩০ নভেম্বর বুদ্ধদেব বসুর জন্মদিন। তাই সংকলনটির নাম রাখা হয়েছিল ‘৩০ নভেম্বর: কবিতাভবন বার্ষিকী’। প্রতিভা বসুই সম্পাদনা করতেন। তাঁকে সাহায্য করতেন অমিয় দেব, সুবীর রায়চৌধুরী, মানবেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, সুবীর ভট্টাচার্য প্রমুখ। সংকলনের মলাট এঁকেছিলেন পৃথ্বীশ গঙ্গোপাধ্যায়। প্রতিবার একই মলাট রং পালটে ছাপা হত। কিন্তু মলাটের পুটে (স্পাইন) একটা অসংগতি ছিল। ‘কবিতাভবন’ শব্দটিতে ‘ব’-এ হ্রস্ব ‘ই’-কারের লম্বা দাঁড়িটা ছিল না, কিন্তু মাথার ওপরের দিকের অংশটা ছিল। লেটারপ্রেসের টাইপ সেটিংয়ে কোনওভাবে এই ভুলটা হয়েছিল। কিন্তু তা আর বদল করা হয়নি। বার্ষিকীর প্রথম বছর থেকেই দে বুক স্টোর্স ছিল এই সংকলনের পরিবেশক। আমি প্রত্যেকবার ছেপে, বাঁধিয়ে মাসিমার হাতে বই তুলে দিতাম। ছাপা হত উত্তর কলকাতার ভোলানাথ পাল লেনে নেপালচন্দ্র পানের সোনালী প্রেসে। প্রকাশক হিসেবে নাম লেখা থাকত কার্তিকচন্দ্র জানা-র। ১৭ সেপ্টেম্বর ১৯৮৮ সালে একটা চিঠিতে মাসিমা লিখছেন,

‘কল্যাণীয়েষু সুধাংশু,

তোমাকে দু’দিন ফোনে চেষ্টা করেছি, পাইনি। এবারও বুদ্ধদেব বসুর আশিতম

জন্মদিনে আমি কবিতাভবন বার্ষিকী ৩০ নভেম্বর বার করছি। তোমার অনুমতিক্রমেই

বরাবর কাজ করি, এবার তোমার সঙ্গে কথা বলার চেষ্টা করে না পেয়ে কাজটা শুরু

করেছি। আশাকরি ছেলে হিসেবে তোমার কাছে আমার এই দাবী অসংগত নয়। এবং

তুমিও এ বিষয়ে দ্বিধা করবে না। তথাপি তুমি যে সম্মত সেটুকু তোমার কাছ থেকে

জানতে পারলে আমার ভালো লাগবে। বই বেরুনোমাত্রই আমি সব ধার শোধ করে

দিই। নিশ্চয়ই তুমি তার খোঁজ রাখো। মনে হয় এই সংখ্যাতেও তার ব্যতিক্রম হবে

না।

তোমার শরীর কেমন আছে জানিও। আমার আশীর্বাদ ও শুভেচ্ছা গ্রহণ

করো।’ ১৭.৯.৮৮ কবিতাভবন

প্রতিভা বসু

যতদিন কবিতাভবন বার্ষিকী প্রকাশিত হয়েছে আমি তার সঙ্গে জড়িয়ে থেকেছি। আর আমার সঙ্গে জড়িয়ে গিয়েছিলেন ওই সংকলনের প্রকাশক হিসেবে যাঁর নাম ছাপা হত, সেই কার্তিকচন্দ্র জানাও। কার্তিকদা মাসিমাকে মা বলে ডাকতেন আর রুমিদিকে ছোড়দি। সম্ভবত কবিতাভবন বার্ষিকীর প্রথম সংকলনে মাসিমা কার্তিকদার সম্পর্কে লিখেছিলেন, “প্রায় বালক বয়স থেকে বয়স্ক হ’য়ে যাওয়া সন্তানসম পরিচারক কার্তিকচন্দ্র জানা, যে আমার সব কাজের সারথি, যার ইশকুলের বিদ্যা মাত্রই পঞ্চম শ্রেণী এবং যে এ-বাড়িতে প্রায় তিরিশ বছর বসবাসের ফলে সাহিত্যিক বিদ্যায় তেমন তেমন পারদর্শীকেও হার মানিয়ে দিতে পারে, এবং আমার জন্য প্রাণ দিতে পারে ব’লে পরিজনমহলে জনশ্রুতি”। মাসিমাই পরে আমাকে অনুরোধ করেন কার্তিকদাকে দে’জ পাবলিশিং-এর কাজে জড়িয়ে নিতে। কার্তিকদা আমাদের পূর্ব মেদিনীপুর জেলারই মানুষ ছিলেন। দীর্ঘদিন তিনি দে’জ পাবলিশিং-এর অপরিহার্য কর্মী ছিলেন। আমাদের যত লেখক, সবাইকে তিনি শুধু চিনতেন না, তাঁদের বাড়িও চিনতেন। একটা নড়বড়ে সাইকেলে গোটা কলকাতা চষে বেড়াতেন। নাকতলা থেকে সাইকেলে করেই আসতেন কলেজ স্ট্রিট। লেখকের বাড়িতে প্রুফ দেওয়া, ফের গিয়ে নিয়ে আসা– কার্তিকদা প্রায় একা হাতেই সবটা সামলাতেন। তিনি ছিলেন বাংলা সাহিত্যের বহু লেখকের নানা অজানা গল্পের খনি।

২০০৬ সালের ১৩ অক্টোবর মাসিমার মৃত্যুর পর রুমিদি বলেছিলেন ‘কার্তিককে মা ছেলের মতো দেখত। কার্তিকই মায়ের মুখাগ্নি করবে’। কার্তিকদা যাবতীয় লোকাচার নিষ্ঠাভরে পালন করে মাসিমার মুখাগ্নি করেছিলেন। এমনকী, কাছা পরে পারলৌকিক কাজকর্মও করেছিলেন। সেই কার্তিকদাও চলে গেছেন বছর দশেক হয়ে গেল। তাঁর একমাত্র নেশা ছিল বিড়ি। যদিও একবার দেশের বাড়ি গেলে কার্তিকদা কবে ফিরবেন তা বোঝা শিবেরও অসাধ্য ছিল! যতক্ষণ কলকাতায় আছেন ততক্ষণ প্রাণ দিয়ে কাজ করতেন, কোনও কিছুতেই ‘না’ বলতেন না। তাই কার্তিকদাকে কোনও দায়িত্ব দিয়ে আমিও নিশ্চিন্ত থাকতাম। কিন্তু বাড়ি গেলে দু’-তিন মাসের জন্য মানুষটা উধাও হয়ে যেতেন। কোনও খোঁজখবরই পাওয়া যেত না। তারপর হঠাৎ একদিন ফিরে এসে যেন কিছুই হয়নি এরকম মুখ করে কাজে লেগে যেতেন।

লিখন: শ্রীকুমার চট্টোপাধ্যায়

……………………………… ইতি কলেজ স্ট্রিট-এর অন্যান্য পর্ব …………………………

পর্ব ৪: লেখকদের বেঁচে থাকার জন্য অনেক কিছুই লিখতে হয়, প্রফুল্ল রায়কে বলেছিলেন প্রেমেন্দ্র মিত্র

পর্ব ৩: পয়লা বৈশাখের খাতায় শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায় মজাচ্ছলে লিখেছিলেন, ‘সুধাংশুরা রাজা হোক’

পর্ব ২: বাংলা মাসের সাত তারিখকে বলা হত ‘গ্রন্থতিথি’, বিজ্ঞাপনেও বিখ্যাত ছিল ‘৭-ই’

পর্ব ১: সত্তরের উথাল-পাথাল রাজনৈতিক আবহাওয়ায় আমি প্রকাশনার স্বপ্ন দেখছিলাম

A Unit of: Sangbad Pratidin Digital Private Limited. All rights reserved