মাঝে মাঝেই যোগেশদা আমাকে একটা কথা বলতেন, কেউ যখন কিছু শেখে কোনও গুরুর কাছে, তার উচিত সব সময় গুরুকে নজরে রাখা। তোকে বলছি, চেষ্টা করবি গুরুকে টপকে যাওয়ার, তাঁকে ওভারটেক করার চেষ্টা করবি। আমার কানে সেদিন তাঁর কথা ছিল যেন গুরুমন্ত্র। যোগেশদার কাছে না গেলে মূকাভিনয় নিয়ে কোনও কথাই তো বলতাম না আজ। বুঝতামই না একজন মানুষের অভাব, স্বভাব, আচার-আচরণ, ঘর-সংসার, শিল্প, মঞ্চ সব মিলেমিশে একাকার হয়ে যায়।

১৩.

আর্ট কলেজে পড়ার সময় হস্টেল খরচ জোগাড় করার জন্য আমরা কিছু রোজগারও করতাম। বাদুড় বাগান লেনে বারীনদার স্টুডিওতে একটা অদ্ভুত কাজ করতাম, সেটা হচ্ছে ছোট সাইজের হাতে আঁকা গ্রিটিং কার্ড আর কালো কাপড় বা সিল্কের ওপরে স্ক্রোল পেন্টিং। এছাড়া ছিল কিছু কাঠের পুতুল রং করার কাজ। বারীনদা প্রায় সব সময় কাজের তদারকি করতে তাঁর টেবিলে বসে থাকতেন। হাতে কাজ, মুখে গল্প করতাম আমরা। কাজ পিছু পয়সা, তা সত্ত্বেও বারীনদা কখনওসখনও টেবিল ছেড়ে কোথাও গেলে আমরা কাজে ফাঁকি দিতাম। কাজ বন্ধ, শুধু গল্প। বারীনদার টেবিলে থাকত তখনকার দিনের ঢাউস কালো রঙের একটা টেলিফোন। টেবিল ছেড়ে একটু বেশি সময়ের জন্য কোথাও গেলে টেলিফোনে ছোট্ট একটা তালা লাগিয়ে যেতেন। একদিন তালা লাগাতে ভুলে গিয়ে বাইরে গিয়েছেন। হঠাৎ ওই টেলিফোনের দিকে আমাদের সবার নজর, কিন্তু আমাদের কোনও জানা বন্ধু বা আত্মীয়ের বাড়িতে টেলিফোন নেই, তাই নম্বরও জানা নেই। তখনকার দিনে টেলিফোনের ঠিক পাশে কিংবা টেলিফোনের তলাতেই থাকত একটা মোটাসোটা টেলিফোন ডাইরেক্টরি। সেটাতে নানারকম নাম দেখছি, কিন্তু কাকে খুঁজছি? হঠাৎ মাথায় এল যোগেশ দত্তের নাম। মূকাভিনেতা যোগেশ দত্ত।

কিছুদিন আগে যোগেশ দত্তের একটা অনুষ্ঠান দেখে মাথা ঘুরে গেছে! ওঁর নামটাই মাথায় ঘুরছিল বারবার। যদি একবার কোনওভাবে দেখা করা যেত। হঠাৎ সেই সুযোগ এসে গেল। বারীনদা ঘরে নেই। টেলিফোন আছে। টেলিফোন ডাইরেক্টরিতে খুঁজতে খুঁজতে যোগেশ দত্ত পেলাম। একই নাম তিনটে। দেখা গেল কারও কারও নাম খুঁজতে সতেরোটা একই নাম। ভয়ে ভয়ে ডায়াল করলাম। প্রথম যোগেশ দত্ত বললেন, না আমি অভিনয়-টভিনয় করি না। দ্বিতীয়জন বললেন, আমিও নই তবে নম্বরটা লিখে নিন। আমায় সবাই এতবার ফোন করে তাই নম্বরটা জোগাড় করে রেখে দিয়েছি। ভগবান সহায়। ক’দিন ধরে মূকাভিনয় ব্যাপারটা মাথায় চেপে বসেছে। কলেজ সোশ্যালে নতুন কিছু করে দেখাতে আমি আসলে একবার মাইম করেও ফেলেছি এবং হাততালিও পেয়েছি। পরে অবশ্য জেনেছি, যে কেউ মাইম করলেই লোকে হাততালি দেয়। কারণ কালো পোশাক আর খুব মোটা করে সাদা কালো মেকআপ দেখলেই অনেকটা মজা। সেই সময়ে যোগেশ দত্তের এতই জনপ্রিয়তা যে মুখটা তখন সিম্বলের মতো সবার কাছে। কোনও মেয়ে খুব মোটা করে মেকআপ করলে অন্য মেয়েরা তাকে খ্যাপাতে গিয়ে বলত– যোগেশ দত্ত।

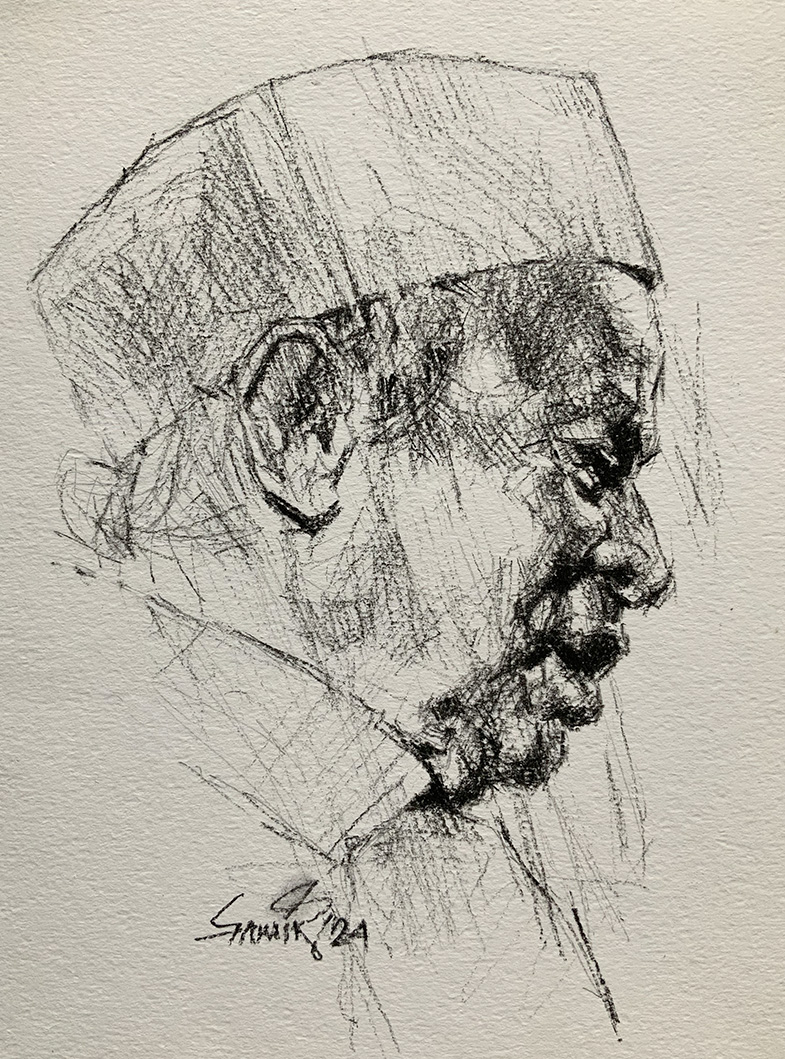

একদম দেরি না করে দু’-একদিনের মধ্যেই গেলাম যোগেশ দত্তের পূর্ণদাস রোডের বাড়িতে। দক্ষিণ কলকাতায় ট্রায়াঙ্গুলার পার্কের কাছে। উনি নিজেই দরজা খুললেন। ভেতরে ঢুকে পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করলাম। বাড়িতে ঢুকে প্রথম যে বসার ঘরটা সেই ঘরের সরাসরি সামনে দেয়ালে একটি বড়সড় উজ্জ্বল পোস্টার। বিখ্যাত ফরাসি মূকাভিনেতা মার্সেল মার্সো-র। ফ্রেমে বাঁধানো। পোস্টারটা দেখেই কেমন বুকের মধ্যে হাওয়া খেলে গেল। উনি বললেন, এখানে নয় পাশের ঘরে এসো। পাশের ঘরে গেলাম। একটি বেশ বড়সড় খোলামেলা ঘর, আসবাবপত্র বলে কিছু নেই। চারটে দেয়ালে বড় বড় চারটে আয়না, প্রায় মানুষ-সমান। পরিষ্কার মেঝে। উনি খালি গায়ে, পরনে হাফ প্যান্ট। উচ্চতা বেশি নয়। গায়ের রং ময়লা, বেঁটে-খাটো বাঙালি চেহারা। মাথার খুব পাতলা চুলগুলো একদিক থেকে অন্য দিকে ঘুরিয়ে আঁচড়ানো। দেয়ালের গা-ঘেঁষে উনি মেঝেতে শুয়ে পড়লেন। তারপরে একটা হাতের উপর মাথাটাকে উঁচু করে রেখে আধশোয়া হয়ে আমাকে বললেন, করো। আমি বললাম, কী? বললেন, ওই যে কলেজে মাইম করেছ বলেছিলে, সেটা করে দেখাও। ভয় করেনি, যা করেছিলাম তেমনই করলাম। আমার গল্পটা ছিল গ্রাম্য জীবনের বসিরহাটের কাছাকাছি সুন্দরবন অঞ্চলে যারা মাছ ধরতে বা কাঠ কাটতে যায় তাদেরই বাঘের কবলে আক্রান্ত একটি লোকের ছোট্ট কাহিনি। বাঘের সঙ্গে লড়াই করে বেঁচে গেলেও তার একখানা পা নেই। সে স্টেশন পাড়ায় ভিক্ষে করে। উনি মনোযোগ দিয়ে দেখলেন। বললেন, মাইমের কিচ্ছু হয়নি। খুব একটা দুঃখ হল না। তারপরে একটু থেমে বললেন, এখানে অনেকেই আসে, সপ্তাহে দু’দিন করে, এখানে এসো। সেই শুনে আমি আনন্দে আত্মহারা!

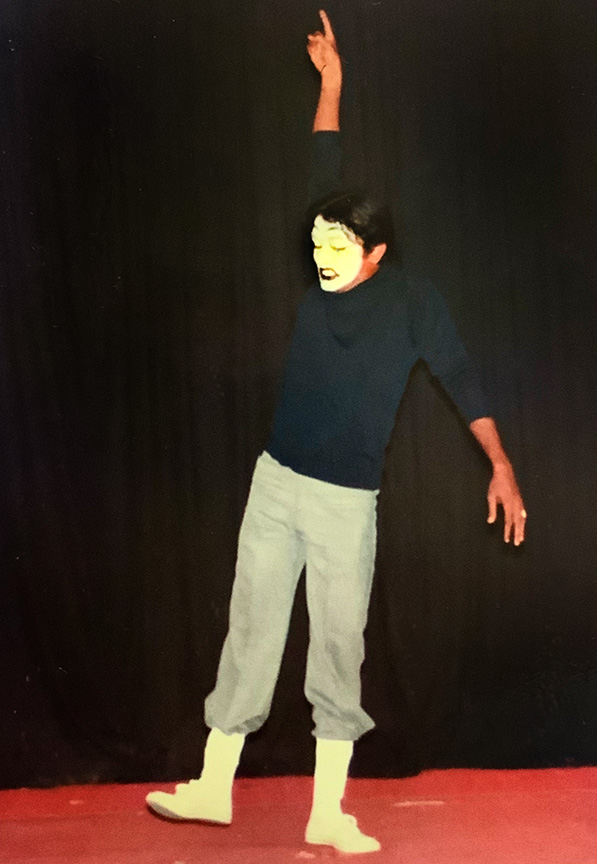

শুরু হল মূকাভিনয়ের ক্লাস, গুরু যোগেশ দত্ত, সবাই তাঁকে ‘যোগেশদা’ বলে ডাকে। ওঁর সাধাসিধে, সহজ সরল ব্যবহারের জন্য সমস্ত ছাত্রছাত্রী যোগেশদার সংসারে একজন হয়ে উঠত শিগগির। মনে পড়ছে নিরঞ্জনদা, বিশুদা, চঞ্চল, বিদ্যুৎ। আমার কাছ থেকে পয়সা নিতেন না যোগেশদা। তবে হ্যাঁ, যোগেশদার জন্য আমি কিছু কাজ করে দিতে পারতাম। যেমন অনুষ্ঠানের পোস্টার ইত্যাদি তৈরি, স্যুভেনির ডিজাইন– এইসব। তাছাড়া আমরা, ছাত্ররা, প্রায়ই প্রোগ্রামে ওঁর সঙ্গে যেতাম এবং টেপ রেকর্ডার বয়ে নিয়ে যাওয়া, মেকআপ এবং পোশাকের বাক্সগুলো নিয়ে যাওয়ার কাজ করতাম। মেকআপের সময় এবং মেকআপ তোলার ব্যাপারে কিছু কিছু সাহায্য করা আর মেকআপ করার সময় কখনও কখনও একটু ভুল হয়ে গেলে সেগুলোকে মেরামত করার কাজ করতে পারতাম, যেহেতু ছবি আঁকি। শো-তে যাওয়ার অভিজ্ঞতাই আলাদা। দারুণ লাগত ট্যাক্সি চড়া, রাতবিরেতে কলকাতা ভ্রমণ। আর দারুণ লাগত মঞ্চের আশপাশটা দেখতে। মঞ্চের চারপাশটা অদ্ভুত। সামনে থেকে ফ্রেমের মধ্যে প্রোগ্রাম দেখা এক আর পিছনটা একেবারেই অন্যরকম। গ্রিনরুমের অন্দরের পরিবেশ। সে এক ব্যাপক অভিজ্ঞতা!

নানা রকম শিল্পীদের সঙ্গে দেখা হয়ে যেত গ্রিনরুমে। কথা বলতাম না। গ্রিনরুমে কে কার সঙ্গে কেমন ব্যবহার করে, কার সঙ্গে কার কেমন সম্পর্ক– এসব দেখে অবাক হতাম। মিশ্র প্রোগ্রামের বা মিশ্র শিল্পীদের নিয়ে তখন চলত জলসা, পাড়ায় পাড়ায় বা বাঁধা হলে। নাচ-গান-আবৃত্তির পাশাপাশি কখনও সখনও বাঁশিওয়ালা কখনও বাউল, হরবোলা কিংবা হাস্যকৌতুক। বিচিত্রানুষ্ঠান। একই অনুষ্ঠানে মান্না দে গান গাইতে এসেছেন কখনও আবার কোনও দিন রবীন্দ্র জৈন। লোকাল শিল্পী কত। বনশ্রী সেনগুপ্ত, হৈমন্তী শুক্লা, তরুণ বন্দোপাধ্যায়, রামকুমার, অনুপ ঘোষাল। সাগর সেন, অংশুমান রায়, পূর্ণদাস বাউল– বহু নামকরা শিল্পী। সবচেয়ে মজার লাগত অনুষ্ঠান শেষে পাশের ঘরে খাওয়ার ব্যবস্থা। তখন খুব জনপ্রিয় যোগেশদা, তাই মাঝে মাঝেই বলতেন যে, আমার এখন বেহালায় আরেকটা প্রোগ্রাম আছে কিংবা টালা পার্কে। সেই ছুতোয় উনি খাবারের বাক্সগুলো মেকআপের বাক্সে ঢুকিয়ে নিতেন। পরে ফেরার পথে ট্যাক্সিতে বসে খেতে খেতে ফিরতাম। কাগজের মিষ্টির বাক্সে চপ কাটলেট, লুচি আলুর দম, নানা রকমের মিষ্টি, কখনও কোনও বাক্সে থাকত ফল ইত্যাদি। আমি তো ফাঁকা পেটের হস্টেল পার্টি। বাড়ি ফিরে পোশাকের বাক্স থেকে বের হত সেই সব খাবারের প্যাকেট– যেন পুজোর প্রসাদ। দুটো-তিনটে প্রোগ্রাম থাকলে বেশ কয়েক প্যাকেট নানা রকমের খাবার। প্রতিবেশী বউদিরাও যোগেশদার কাছে আবদার করতেন চিকেন কাটলেট বা মটন কাটলেট খাওয়ার। যোগেশদা বউদিদের নিরাশ করতেন না। অদ্ভুত অন্যরকম সামাজিক জীবন যাপন।

ট্যাক্সিতে ফেরার পথে খাবার কথা বলতে গিয়ে মনে পড়ল বাড়ি থেকে শো-এ যাওয়ার সময়টা একেবারে অন্যরকম ছিল ট্যাক্সি চড়া বা প্রাইভেট গাড়ি চড়া। ট্যাক্সিটা প্রথমে ডাকা হল বাড়িতে, তারপর বাড়ির কিছু লোকজনদের কোথাও প্রয়োজন মতো নামিয়ে দিয়ে যেতে হবে, বাড়িতে গেস্ট থাকলে তাকেও কোথাও ড্রপ করে দেওয়ার ব্যাপার। বাড়ির কাজের ছেলেটি সন্ধেবেলা একা থাকবে, তাই তাকে দাদার বাড়িতে রেখে যাওয়া ইত্যাদি। মোটামুটি পাঁচজন লোক অলরেডি ঢুকে গেছে। তাদের কারও কোলে টেপ রেকর্ডার, কারও কোলে ছোট কেউ। বাইরে এখনও আছি আমরা দু’জন সহকারী আর যোগেশদা। দেখলাম ট্যাক্সিওয়ালা গাড়ির গায়ে হেলান দিয়ে বিড়ি টানতে টানতে হাসছে। জিজ্ঞেস করলাম, কী হল হাসছেন কেন? উত্তরে বললে, ভাবছি আমি কোথায় বসবো! যোগেশদা বললেন, একটু ম্যানেজ করে নাও, দু’মিনিটে তিনজন নেমে যাবে, আচ্ছা পাঁচ টাকা এক্সট্রা দিয়ে দেব। কলকাতায় তখন পাঁচ টাকা এক্সট্রা দিলে কতরকম অসম্ভব সম্ভব হয়ে যেত। এক্সট্রার ম্যাজিক। নামার সঙ্গে সঙ্গে গলা জড়িয়ে ধরে যোগেশদাকে কেউ একজন সজোরে আলিঙ্গন করবে। অর্গানাইজারদের কেউ একজন, সাদা পাঞ্জাবিতে হাতে গিলে করা, কালো ব্যাগ বগলে ট্যাক্সির জানলা দিয়ে মাথা ঢুকিয়ে মিটার দেখবে। তাকে আলিঙ্গনাবদ্ধ যোগেশদা কোনওমতে মাথা বাঁকিয়ে বলবেন, ট্যাক্সি ড্রাইভারকে পাঁচটা টাকা এক্সট্রা দিয়ে দেবেন দাদা। সঠিক সময়ে সঠিক জিনিসটা মাথায় থাকত যোগেশদার। একজন পারফেকশনিস্ট মনে হত আমার। এই খুঁটিনাটি ওঁর শিল্পের সঙ্গে মিশে যেতে দেখতাম।

উপস্থিত বুদ্ধি এবং চটজলদি ছোটখাট সাংসারিক সমস্যা সামলানোর দারুণ সব উপায় বের করতে পারতেন। ঘরেও যেমন বাইরেও তেমন। দুটো ডিমের ওমলেট তিনজনে ভাগ করে খাওয়া মনে পড়ছে। সেটা একটা সাংঘাতিক পারফর্মিং আর্ট মনে হয়েছিল আমার। সেদিন রাতে খিচুড়ি আর ওমলেট খাওয়ার প্ল্যান। মুশকিল হল ঘরে আছে দুটো মাত্র ডিম। তখনও যোগেশদার কন্যার জন্ম হয়নি। আমরা তিনজন। বউদিকে যোগেশদা ‘পুতুল’ বলে ডাকতেন। পরে মেয়ে, ভালো নাম প্রকৃতি, ডাকনাম জোনাকি, যোগেশদা আদর করে বলতেন ‘গন্ডগোল’। তিনজনের খাওয়ার ব্যাপারটা চট করে উনি যেটা ভেবে নিলেন সেটা খানিকটা ম্যাজিশিয়ানের ম্যাজিক শেখানোর মতো। মানে শেখাতে গিয়ে আর একটা নতুন ম্যাজিক দেখিয়ে দেওয়া। আমায় বললেন, চল, রান্নাঘরে তোকে একটা নতুন রকম ওমলেট বানানো শেখাই। বাটিতে ডিম দু’টি ভেঙে রাখলেন, তারপরে যা হাতের মাথায় ছিল, বাঁধাকপির পাতা, একটু অন্য সবজির টুকরো সেগুলো কুচি কুচি করে কেটে ডিমের গোলায় দিয়ে দিলেন আর প্রয়োজনমতো নুন। আমাকে বললেন, একটু দুধ দিবি, না থাকলে জল এক চামচ। সসপ্যানে তেল গরম করে ঢেলে দিলেন গোলা আর একটা সরা দিয়ে ঢাকা দিয়ে দিলেন। ঢাকলে আর ওই দুধ দিলে নাকি ওমলেট ফুলে বিশাল হয়ে যায়। ওমলেট তৈরি হলো। ছুরি দিয়ে তাকে তিন ভাগ করতে বসলেন। ঢাকনার চাপে বাইরে, সসপ্যানের কানায় সরু একটা রিং-এর মতো ওমলেটের অংশ। ফাউ। সেটিকে কেটে সাপের মতো ঝুলিয়ে মুখের মধ্যে ঢুকিয়ে দিলেন প্রথমে। গোলকে তিন ভাগ করা কঠিন। তিন টুকরোর যেটা বড় মনে হচ্ছে তার পাশ থেকে কেটে বিড়ালের পিঠে ভাগের মতো ছোট ছোট টুকরো খেয়ে ফেলতে লাগলেন। ওঁর প্রতি ক্ষেত্রেই এই যে কৌতুকের প্রবণতা তা দেখে অভিভূত হতাম। শেষে যখন মোটামুটি আশ্বস্ত হলেন তিনটি টুকরোই সমান তখনই আমাদের ফাইনাল খাওয়ার পালা। খিচুড়ি আর নতুন রকম ওমলেট।

খাওয়া-দাওয়ার ব্যাপারটা লেগেই থাকত যোগেশদার বাড়িতে। একটা আড্ডার পরিবেশ সবসময়। সে সময়ে একটা যৌথ পরিবারের মতো লাগত আমার। প্রায়ই ইস্টবেঙ্গল মোহনবাগানের ফলাফল নিয়ে বাজি। খেলাপ্রীতি তো ছিলই, তার চেয়ে মনে হয় বেশি ছিল খাওয়ার ছুতো। কেউ না কেউ খাওয়াত। আমরা ছোট, তাই শুধু খাওয়ার দলে। বেশিরভাগ বাজিতে থাকতেন স্বনামধন্য অভিনেতা পাহাড়ী সান্যাল, আমরা ‘পাহাড়ীকাকু’ বলতাম। অসাধারণ অতুলপ্রসাদী গাইতেন। আসলে উনি বউদিকে গান শেখাতে আসতেন ও বাড়িতে। তখন জেনেছিলাম যে উনি সংগীত নিয়েই আমাদের আর্ট কলেজের মতো দীর্ঘ পাঁচ বছরের কোর্সে শিক্ষিত। কত যে গুণী মানুষের আনাগোনা ছিল কী বলব। আসতেন অনন্ত দাস, সত্যজিৎ রায়ের মেকআপ ম্যান। আলোর জগতের বিখ্যাত মানুষ, তাপস সেন। তাপসদা যেন এই যৌথ পরিবারের অভিভাবকের মতো ছিলেন। খালেদ চৌধুরী, মঞ্চশিল্পী এবং প্রকাশনার জগতে গুরু। দারুণ সাহায্য পেয়েছি তাঁর কাছ থেকে। এছাড়া গায়ক অনুপ ঘোষাল, সুরেশ দত্ত, যোগেশদার মেজজা, বাণিজ্যিক থিয়েটারে তাপস সেনের সঙ্গে মানিকজোড়। ভাস্কর শর্বরী রায় চৌধুরী। তখনকার দিনের মজার মিউজিসিয়ান ভি বালসারা, এমনই কত নামিদামি লোকের সঙ্গে মুখোমুখি হয়েছি যোগেশদার দৌলতে। পাড়াটাও গুণী মানুষে ঠাসা।পাশে থাকতেন ডক্টর নিহাররঞ্জন রায়। আর একদিকে রবীন্দ্র সংগীতের বিখ্যাত গায়ক অশোকতরু বন্দ্যোপাধ্যায়। ঠিক তার উপরে সংবাদ পাঠক দেবদুলাল বন্দ্যোপাধ্যায়। কাছাকাছি নাটকের জোছন দস্তিদার মিউজিসিয়ান ভি জি যোগ, অভিনেতা দীপঙ্কর দে, আরও অনেকে। পাশের পাড়াটাই তো হিন্দুস্থান পার্ক।

যোগেশদার ভারতীয় মূকাভিনয় জগতে অবদানের বিষয়ে আমার বলার কিছু নেই। নতুনতর এই মাধ্যমটিতে তাঁর একক বিচরণ। এই পারফর্মিং আর্ট কিন্তু নির্দিষ্ট নিয়মে ছিল না। ছোটবেলা থেকেই ছিল মজা করার এবং যে কোনও মানুষের জন্য হাসি-আনন্দের খোরাক জোগাড় করা ওঁর যেন জন্মগত ইচ্ছে। তখনকার দিনে অদ্ভুত কিছু কিছু মঞ্চের শিল্প ছিল, যেমন হরবোলা, হাস্যকৌতুক ইত্যাদি। যোগেশদা হাস্যকৌতুক করতেন শুরুর দিকে এবং তারপরে অঙ্গভঙ্গি করে হাস্যকৌতুকের সঙ্গে শরীরকে কাজে লাগানোর চেষ্টা করতেন। সেটা নিঃসন্দেহে তাঁর নিজস্ব। সেই সময়ে ফ্রান্সের বিখ্যাত মূকাভিনয় শিল্পী, মার্সেল মার্সো-র অনুষ্ঠান দেখার সৌভাগ্য হয় কলকাতায় এবং তা থেকে উনি এই বডি ল্যাঙ্গুয়েজ অর্থাৎ শরীর দিয়ে একটা শিল্প, ফিজিক্যাল মুভমেন্ট দিয়ে আর্ট, সেইটা রপ্ত করেছিলেন। সরাসরি মাইম নয়, হাস্যকৌতুকের সঙ্গে যোগ করে একটি না কথা বলা এবং অঙ্গভঙ্গিমা জুড়ে নতুন আঙ্গিক তৈরি করেছিলেন। মূলত যোগেশদার মাইম সেই থেকে একটা নিজস্ব ঘরানার মতো হয়ে যায়।তাতে বিনোদন বেশি, কৌতুক বেশি, ভারতীয় মানসিকতা এবং বলা ভালো, বাঙালি মানসিকতার চাহিদা মেটাতে তিনি বিনোদন এবং কৌতুক মিশিয়ে একটি নতুন ধরন তৈরি করলেন, তাতেই তিনি হয়ে উঠলেন যোগেশ দত্ত। ভারতীয় শিল্পের প্রবক্তা হিসেবে তিনি বেশ কয়েকবার পৃথিবী প্রদক্ষিণ করেছেন। জিতে নিয়েছেন অসংখ্য পুরস্কার, দেশে এবং বিদেশে।

ওঁর মস্ত গুণ হচ্ছে, ভীষণ হার্ড ওয়ার্কিং। জীবনের শুরুতে যে জীবন সংগ্রাম সেই অভ্যেসটা সারা জীবন কাজের মধ্যে। একটা পরিশ্রম এবং যত্নের ছাপ সব সময় থাকত আর অদ্ভুত ব্যাপার যেটা আমার মনে হয়েছিল, সেটা হচ্ছে যোগেশদার চেহারা। ঈশ্বরদত্ত চেহারা। না খুব লম্বা, না খুব বেঁটে একটা শারীরিক গঠন। যেটা ভিস্যুয়ালি, মানে দৃশ্যগতভাবে কৌতুকের সঙ্গে খুব মিলে যায়। একটি বিশেষ মুখমণ্ডল আর ওই অতি সাধারণ পরচুলা। ধরা যাক, খুব লম্বা একজন যদি এই কাজটা করে যেমন তাকে মানাবে না তেমনই একটি দু’-ফুটের বামন লোকও যদি এই শিল্পে থাকেন তাহলেও ঠিক মানাবে না। মূকাভিনয়ের একটা শারীরিক দক্ষতা, ফিজিক্যাল ফ্লেক্সিবিলিটি, সেইটা ছিল যোগেশদার মধ্যে। আমি যেহেতু ছবি আঁকি তাই আমার কাছে এই ভিসুয়াল আবেদন, দৃশ্যগত দিকটা মনে ধরেছিল অনেক পরে সাংঘাতিকভাবে। এই কথাটা এর আগেও আমার ছবি বিষয়ে লেখার ব্যাপারে অথবা নৃত্যশিল্পের কথা বলার সময় বারবার বলেছি, যে যারা শরীর দিয়ে কিছু করেন তাদের শারীরিক গঠন, তার মাপজোক এবং অ্যানাটমি ভীষণ ভীষণ জরুরি এবং গুরুত্বপূর্ণ তার শিল্পকর্মে। শিল্পীর নিজস্ব অ্যানাটমি।

মাইম নিয়ে আমার কী করার আছে? ছবি আঁকার কলেজে পড়ি তাই নানা রকমের দৃশ্য কল্পনা মাথার মধ্যে। প্রতিদিন, প্রতিনিয়ত, সাত রকমের আইডিয়া মাথায় আসছে এবং যাচ্ছে। কীভাবে মূকাভিনয়টাকে একটা ভিসুয়াল আর্ট হিসেবে ধরা যায়? মঞ্চে ছবি আঁকছি কিংবা ভাস্কর্য নড়েচড়ে বেড়াচ্ছে, এই রকমই একটা ব্যাপার মাথার মধ্যে কিলবিল করছে। সংক্ষেপে বলি, ততক্ষণে কলকাতায় বসেই মূকাভিনয় সম্পর্কে দেশ-বিদেশের মানুষের কাজের একটা ধারণা তৈরি হয়েছে খানিকটা। ছবিতে দেখে, খানিকটা পড়ে আর খানিকটা সত্যিকারের মঞ্চে দেখে। রাশিয়া থেকে, ইউরোপ থেকে, বিশেষ করে ফ্রান্স থেকে এসেছিলেন শিল্পীরা কলকাতায়। লন্ডন থেকে এসেছিলেন নোলা রে। কলামন্দিরে তাঁর আর্ট অফ ক্লাউনিং দেখে মুগ্ধ হলাম। এসেছিলেন দুই ফরাসি বুড়ি মহিলা। ‘পিনক’ আর ‘মাথো’ তাঁদের নাম। অবাক হয়ে গিয়েছিলাম যে, তারা প্রায় অ্যাবস্ট্রাক্ট আর্ট, মানে সমকালীন শিল্পকলার বিমূর্ততার দিকে নিয়ে গিয়েছেন এই শরীর শিল্পকে। মঞ্চে তাঁরা কম্পোজ করেন ‘মৃত্যু যন্ত্রণার মুহূর্ত’ কিংবা ‘সময়’। এরকম একটা ভীষণ অন্যরকম বিষয় নিয়ে কাজ করছিলেন মঞ্চে, যেটা দেখে আমি হতবাক হয়ে যাই। মনে হল গল্প বলা নয়, না কথা বলা নাটক নয়, শুদ্ধ শিল্প, একটা সমকালীন শিল্পকলা।

বিষয় আসতে থাকল কনসেপ্চুয়াল আর্টের মতো। বাড়ি ভাড়া এবং বাসস্থল সমস্যা তখন। মূকাভিনয়ের বিষয় হল ‘আশ্রয়’। অনুপ্রাণিত হলাম হেনরি মূর থেকে। পার্ক স্ট্রিট পাড়ায় কবরস্থানে কলেজ জীবনে আউটডোর করতে গিয়ে সেখানকার ভেতরের দৃশ্য নিয়ে ভেবেছিলাম ‘কবরস্থানে দরবারী কানাড়া’। স্বপ্নে এবং জাগরণে বিশালত্ব। ভাবছি ছোট গণ্ডি পেরিয়ে বড় গণ্ডিতে আসার। ইডেন গার্ডেনকে মঞ্চ ভেবে সেখানে শত শত লোক এবং অনেক ঘোড়া ইত্যাদি নিয়ে কম্পোজিশনের স্বপ্ন দেখি রোজ। গঙ্গাকে কীভাবে রিপ্রেজেন্ট করা যায়? আবার ছোট করে কবিতার মতো, ফুলবনে ঝড়। ঝড়ে ফুলবাগানের অবস্থা ভেবেছিলাম ছোটদের নিয়ে। কারণ মাঝখানে আমার ছাত্র-ছাত্রীদের মতো কিছু বাচ্চা জোগাড় হয়ে গেল, তা প্রায় ৪০-৫০ জন। তাদের নিয়ে ফুলবাগানে ঝড় ভাবা। ওদের নিয়ে করেছিলাম ‘পুতুল কারিগরের স্বপ্ন’ এবং সেটা মঞ্চস্থ করেছি কলকাতার বঙ্গসংস্কৃতি সম্মেলনে, রবীন্দ্র সদনে, আর্ট কলেজের মঞ্চে এবং পরবর্তীকালে বেঙ্গালুরুতে। কালো সাদা ছেড়ে রং যোগ করা হল সেখানে। মাধ্যম থেকে মাধ্যমে যাওয়ার আর একটা মতলব। যেন টু-ইন-ওয়ান। তখন স্ক্রিপ্ট করছি স্কেচ করে। মাইমের স্ক্রিপ্টগুলো থেকে হয়ে উঠছে পেইন্টিং আবার ছবি আঁকার বিষয় থেকে চলে আসছে মাইমের আইডিয়া। ছবির প্রদর্শনী হল। তৎকালীন ‘দেশ’ পত্রিকার প্রচ্ছদে ছাপা হলো ‘আশ্রয়’ সিরিজের সে ছবি, প্রচ্ছদ পরিচিতি সমেত।

বহুকাল আর পাড়ায় পাড়ায় জলসার কথা শুনি না, মূকাভিনয়ের কী হাল তাও জানি না। টুকরো কিছু অগোছালো ছবি মনের মধ্যে। যোগেশদা নিজের ক্ষমতা এবং সৃজনশীলতার ব্যাপারে আত্মবিশ্বাসী ছিলেন এবং নিজের মাপজোক নিজে খুব ভালোই জানতেন। মাঝে মাঝেই উনি আমাকে একটা কথা বলতেন, কেউ যখন কিছু শেখে কোনও গুরুর কাছে, তার উচিত সব সময় গুরুকে নজরে রাখা। তোকে বলছি, চেষ্টা করবি গুরুকে টপকে যাওয়ার, তাঁকে ওভারটেক করার চেষ্টা করবি। আমার কানে সেদিন তাঁর কথা ছিল যেন গুরুমন্ত্র। যোগেশদার কাছে না গেলে মূকাভিনয় নিয়ে কোনও কথাই তো বলতাম না আজ। বুঝতামই না একজন মানুষের অভাব, স্বভাব, আচার-আচরণ, ঘর-সংসার, শিল্প, মঞ্চ সব মিলেমিশে একাকার হয়ে যায়। বিজ্ঞানের জগতে কাজ করতে গিয়ে দেখেছি এই ওভারটেক ব্যাপারটা একটা প্রতিযোগিতা। আমরা সর্বক্ষণ এগিয়ে যাওয়ার, প্রচণ্ড দ্রুততার দিকে সাংঘাতিক রকমের এগিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করেই চলেছি। শব্দের গতিকে ওভারটেক করেছি। আর আলোর গতিকে ওভারটেক করতে চেষ্টা করছি। কিন্তু গুরুর আলোকে স্তিমিত করে আমি ওভারটেক করে কোথায় যাব? সে প্রতিযোগিতায় কোনও অভিপ্রায় নেই। বরং পরিবর্তন করেছি সৃজনশীলতার গতি, করেছি জীবনের পথ পরিবর্তন।

… পড়ুন ‘মুখ ও মণ্ডল’-এর অন্যান্য পর্ব …

পর্ব ১২: আমার শিল্প ও বিজ্ঞানের তর্কাতর্কি সামলাতেন সমরদাই

পর্ব ১১: ছবি না আঁকলে আমি ম্যাজিশিয়ান হতাম, মন পড়ে বলে দিয়েছিলেন পি. সি. সরকার জুনিয়র

পর্ব ১০: তাঁর গান নিয়ে ছবি আঁকা যায় কি না, দেখার ইচ্ছা ছিল ভূপেনদার

পর্ব ৯: পত্র-পত্রিকার মাস্টহেড নিয়ে ম্যাজিক দেখিয়েছিলেন বিপুলদা

পর্ব ৮: সৌমিত্রদার হাতে কাজ নেই, তাই পরিকল্পনাহীন পাড়া বেড়ানো হল আমাদের

পর্ব ৭: ঘোড়াদৌড়ের মাঠে ফ্যাশন প্যারেড চালু করেছিলেন মরিন ওয়াড়িয়া, হেঁটেছিলেন ঐশ্বর্য রাইও

পর্ব ৬: ঘোড়াদৌড়ের মাঠে ফ্যাশন প্যারেড চালু করেছিলেন মরিন ওয়াড়িয়া, হেঁটেছিলেন ঐশ্বর্য রাইও

পর্ব ৫: একাগ্রতাকে কীভাবে কাজে লাগাতে হয় শিল্পের বিভিন্ন ক্ষেত্রে, ধরিয়ে দিয়েছিলেন গুরু গোবিন্দন কুট্টি

পর্ব ৪: যে পারে সে এমনি পারে শুকনো ডালে ফুল ফোটাতে, বলতেন চণ্ডী লাহিড়ী

পর্ব ৩: সহজ আর সত্যই শিল্পীর আশ্রয়, বলতেন পরিতোষ সেন

পর্ব ২: সব ছবি একদিন বের করে উঠোনে আগুন ধরিয়ে দিয়েছিলাম, বলেছিলেন অতুল বসু

পর্ব ১: শুধু ছবি আঁকা নয়, একই রিকশায় বসে পেশাদারি দর-দস্তুরও আমাকে শিখিয়েছিলেন সুনীল পাল

A Unit of: Sangbad Pratidin Digital Private Limited. All rights reserved