সে বছর সরস্বতী পুজো পড়েছিল ২৭ জানুয়ারি। ‘রামমোহন রায় হস্টেলের ছাত্রগণ গোপনে পরামর্শ করিয়া স্থির করিল তাহারা বিনা অনুমতিতে অথবা কর্তৃপক্ষের নিষেধ অগ্রাহ্য করিয়া উহাতে সরস্বতী পূজা সম্পন্ন করিবে।’ জানাচ্ছে রজনীকান্ত গুহের স্মৃতিচারণ। পুজো তারা করেও ছিল। হোস্টেল সুপারিন্টেন্ডেন্ট ব্রজসুন্দর রায়ের কাছে অনুমতি চাইতে গিয়ে না পেয়েও করেছিল। সে কালের নানা সংবাদ ও সাময়িকপত্রে তা নিয়ে চিঠিপত্রের চাপান-উতোরও চলে।

বিশ্বভারতীর হস্টেলে ছাত্রদের সরস্বতী পুজো করা নিয়ে তৈরি হয়েছে বিতর্ক। প্রায় শতবর্ষ আগে প্রবল বিতর্ক তৈরি করেছিল আর এক কলেজ হস্টেলের সরস্বতী পুজো। সে বিতর্কে জড়িয়েছিলেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর এবং সুভাষচন্দ্র বসু। ১৯২৮ সালে সিটি কলেজ হস্টেলে ছাত্রদের সরস্বতী পুজো নিয়ে রীতিমতো উত্তাল হয়ে ওঠে সংবাদ ও সাময়িকপত্রের আলোচনা-সমালোচনা।

সে বছর সরস্বতী পুজো পড়েছিল ২৭ জানুয়ারি। ‘রামমোহন রায় হস্টেলের ছাত্রগণ গোপনে পরামর্শ করিয়া স্থির করিল তাহারা বিনা অনুমতিতে অথবা কর্তৃপক্ষের নিষেধ অগ্রাহ্য করিয়া উহাতে সরস্বতী পূজা সম্পন্ন করিবে।’ জানাচ্ছে রজনীকান্ত গুহের স্মৃতিচারণ।

পুজো তারা করেও ছিল। হোস্টেল সুপারিন্টেন্ডেন্ট ব্রজসুন্দর রায়ের কাছে অনুমতি চাইতে গিয়ে না পেয়েও করেছিল। সে কালের নানা সংবাদ ও সাময়িকপত্রে তা নিয়ে চিঠিপত্রের চাপান-উতোরও চলে। ২৫ ফেব্রুয়ারি আনন্দবাজার পত্রিকায় ‘অধ্যাপক ব্রজসুন্দর বাবুর পত্র’ শিরোনামে সুপারিন্টেন্ডেন্ট লিখছেন, ‘এইবার সরস্বতী পূজার ১০/১২ দিন পূর্ব্বে একদল বোর্ডার আমার নিকট হোষ্টেলের ভিতর সরস্বতী পূজা করার জন্য অনুমতি প্রার্থনা করেন। কিন্তু আমি বলিলাম, উহা এই হোস্টেলের নিয়ম বিরুদ্ধ, তাই আমি এ অনুমতি দিতে পারি না। তৎপরে তাহারা ৩/৪ দিন মিটিং করিয়া অধিকাংশের মতে হোষ্টেলের নিকটবর্তী রাস্তার অপরপাশে মিউনিসিপ্যালিটীর স্কোয়ারে পূজার বন্দোবস্ত করেন, এবং সেই অনুসারে নিমন্ত্রণ পত্র বিলি করেন।… পুজার দিন প্রাতে সোয়া ৬টায় আমি খবর পাইলাম হোস্টেলের ভিতরই পুজা হইতেছে, শেষে শুনিয়াছি, রাত্রি ৩টা কি ৪টার সময় কয়েকজন ছাত্র আমার অজ্ঞাতে ও অধিকাংশ ছাত্রের অজ্ঞাতে, লুকাইয়া সরস্বতী প্রতিমা আনিয়াছে ও হোস্টেলের প্রাঙ্গণে তাড়াতাড়ি কয়েকটা বাঁশ পুতিয়া তাহার উপরে একখানা কাপড় ঢাকা দিয়া মূর্তি বসাইয়া দিয়াছে। আমি উক্ত সংবাদ পাইয়া সেই স্থানে উপস্থিত হইয়া দেখি পুরোহিত বসিয়া আছেন। সরস্বতী পূজার পর দিবস প্রিন্সিপাল মহাশয় হুকুম দিলেন বাহিরের লোক হোস্টেলে প্রবেশ করিবে না। ছাত্রগণ এই হুকুম অমান্য করিয়া ব্যান্ড পার্টি আনিয়া তুমুল গোলমালের সৃষ্টি করিল।’

সরস্বতী পুজো ওই হস্টেলের নিয়মবিরুদ্ধ, কারণ সিটি কলেজ ব্রাহ্ম মতের অনুসারী। বিষয়টা এতদূর পর্যন্ত গড়ায় যে কলেজ-অধ্যক্ষ হেরম্বচন্দ্র মৈত্র নোটিস জারি করেন, ‘রামমোহন রায় হোস্টেল ও ৮৬ নং মেছুয়াবাজার স্ট্রীটের মেসের বোর্ডারগণ শৃঙ্খলা ভঙ্গ এবং প্রিন্সিপ্যাল ও সুপারিন্টেন্ডেন্টের কর্তৃত্বে অবহেলা প্রদর্শন করিয়াছেন। এতদ্বারা তাহাদিগকে সতর্ক করা যাইতেছে যে, আগামী ১৬ই ফেব্রুয়ারীর মধ্যে যদি তাহারা তাহাদের আচরণের ঐসকল কটা যথোচিতভাবে সংশোধন না করে, তাহা হইলে শৃঙ্খলা স্থাপনের জন্য উপযুক্ত ব্যবস্থা করা হইবে।’

এতে অবিশ্যি কাজ হয়নি। কলেজ-অধ্যক্ষের মাধ্যমেই পড়ুয়ারা কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কাছে পাঠানো আবেদনপত্রে বলল, ‘গত সরস্বতী পূজার সময় আমরা হোষ্টেলের মধ্যে যথাবিধি ঐ উৎসব পালন করিয়াছিলাম। আমরা এই বিশ্বাসে বিশ্বাসী হইয়া ঐ কার্য্য করিয়াছিলাম যে, ধর্ম্মগত স্বাধীনতার অধিকার আমাদের প্রত্যেকের আছে, উহা অভিব্যক্ত করা আমাদের কর্তব্য।’

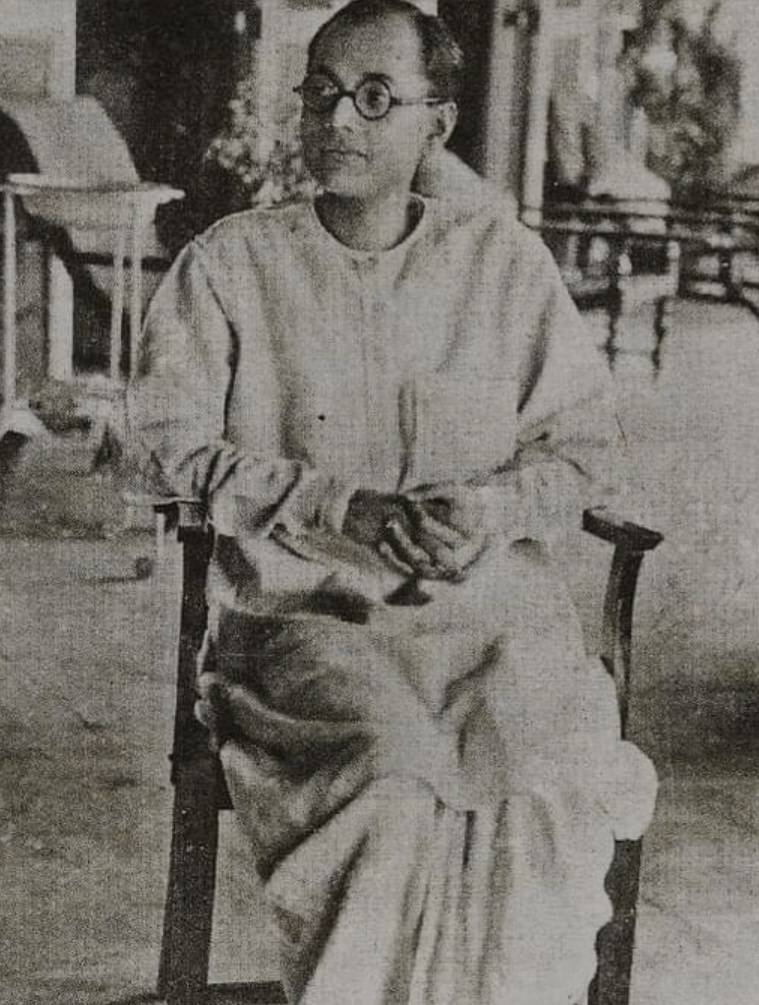

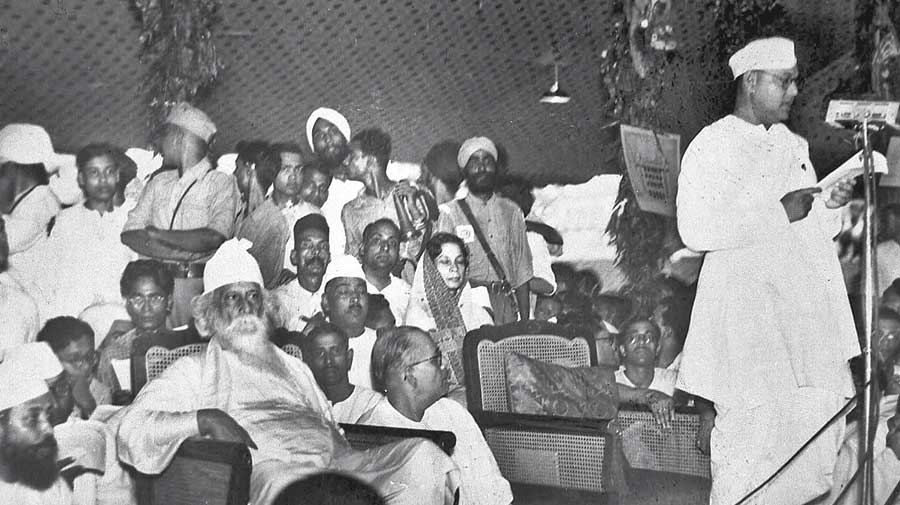

সরস্বতী পুজো নিয়ে কলেজ কর্তৃপক্ষের অবস্থানের প্রতিবাদে ১ মার্চ অ্যালবার্ট হলে ডাকা হল সভা। সভাপতি স্বামী অভেদানন্দ। সে সভায় সুভাষচন্দ্র বললেন, ‘এই আন্দোলনকে আমি কীভাবে দেখি অনেকেই তা জানতে আগ্রহী। একথা বলার অপেক্ষা রাখে না যে, স্বাধীনতা-সংগ্রামে আমি দেশের তরুণদের সঙ্গে একমত।… হিন্দু ছাত্রদের কোমল ধর্মীয় অনুভূতিকে পদদলিত করে সিটি কলেজ কর্তৃপক্ষের স্বেচ্ছাচারী আচরণের ফলে সিটি কলেজের ছাত্ররা বর্তমানে যে-আন্দোলন শুরু করেছে তার প্রতি আমার সাগ্রহ এবং অবাধ সমর্থন আছে।’ পাশাপাশি এও বললেন তরুণের স্বপ্ন-এর লেখক, ‘আপনারা পরিণাম সম্পর্কে সচেতন না হইয়া আবেগের জোয়ারে ভাসিয়া কোনো আন্দোলনে ঝাঁপ দিবেন না।…যুবকদের উপর আমার আস্থা আছে। আমি সুনিশ্চিত যে এই অগ্নিপরীক্ষার মধ্য হইতে সাফল্যের সঙ্গে তাঁহারা উত্তীর্ণ হইবেন। কিন্তু আমি তাঁহাদের বারবার মনে করাইয়া দিতেছি তাঁহারা যেন সব কাজেরই ফলাফল সম্পর্কে অবহিত হন।’

সরস্বতী পুজোকে নিয়ে এই আন্দোলনের জেরে হিন্দু ছাত্ররা দলে দলে কলেজ ছেড়ে দিল। চরম অর্থসংকটে পড়ল কলেজ। ১২ জন শিক্ষক ছাঁটাই হলেন। ছাঁটাই হলেন কবি জীবনানন্দ দাশও (তখন দাশগুপ্ত)। ১৯২৮-এরই মে মাসের ‘The Modern Review’ পত্রিকায় ‘The Saraswati Puja in the City College Hostel’ প্রবন্ধ লিখলেন রবীন্দ্রনাথ। সে প্রবন্ধ সে মাসেরই প্রবাসী পত্রিকায় প্রকাশিত তাঁর পত্র-প্রবন্ধের অনুবাদ। রবীন্দ্রনাথ সেখানে লিখেছেন, “আমার আলোচনার প্রধান বিষয়টিই হচ্ছে পূজার অধিকারের সীমা নিয়ে। আমাদের দুর্ভাগ্য দেশে এর চেয়ে গুরুতর বিষয় আর কিছুই নাই। অথচ যাঁরা ভারতে রাষ্ট্রিক ঐক্য ও মুক্তিসাধনাকে তাঁদের সমস্ত চেষ্টার একমাত্র লক্ষ্যরূপে গ্রহণ করেচেন তাঁরাও যখন প্রকাশ্যে এই ধর্মবিরোধকে পক্ষপাত দ্বারা উৎসাহই দিচ্ছেন, তাঁরাও যখন ছাত্রদের এই স্বরাজনীতিগর্হিত আচরণে লেশ মাত্র আপত্তি প্রকাশ করতে কুণ্ঠিত তখন স্পষ্টই দেখচি, আমাদের দেশের পলিটিকস্ সাধনার পদ্ধতি নিজের ভীরুতায়, দুর্ব্বলতায় নিজেকে ব্যর্থ করবার পথেই দাঁড়িয়েছে।…পরস্পরের ধর্ম্মের ক্ষেত্রকে উপদ্রবের দ্বারা বিঘ্নযুক্ত করা হিন্দুর ধর্মবিশ্বাসের বিরুদ্ধ, একথা আমরা চিরদিন গৌরব ক’রে ব’লে আসচি। এই জন্যেই সম্প্রদায়বহুল ভারতবর্ষে হিন্দুরা পরধর্মকে নির্ব্বিকার চিত্তে স্থান দিয়েছে, এবং সেই নির্দ্দিষ্ট স্থানের মধ্যে নিজে গায়ের জোরে অনধিকার-প্রবেশ করেনি। হিন্দু বলে, পুজক-ভেদে পূজা-বিধি স্বতন্ত্র; হিন্দু বলে, প্রত্যেক ভক্তের বিশেষ পূজাক্ষেত্রে তার বিশেষ পূজার নিয়ম; সেই নিয়ম পালনেই ভক্ত ও ভগবানের পরিতৃপ্তি।… আলিগড় বিশ্ববিদ্যালয়ে যে-সব হিন্দু ছাত্র আছে তারা যদি আপন সাম্প্রদায়িক ধর্ম্মের অভিমানে বা ছলে, গভীর রাত্রে বা মধ্যদিনে, সেই বিদ্যালয় সম্পর্কীয় কোনো বিভাগে কালীপূজা করে তবে সেটা যে কেবল মাত্র ধর্মনীতি ও ভদ্ররীতি-বিরুদ্ধ হবে তা নয়– সেটা হবে অবৈধ,… তাহ’লেই কথা উঠবে, রামমোহন হস্টেলে সরস্বতী পূজা অবৈধ কিনা। এই হস্টেল প্রথম থেকে যাঁদের পরিচালনায় অধিকারবর্তী, তাঁরা বললেন, সেটা অবৈধ। বলা বাহুল্য, যতক্ষণ না প্রমাণ হচ্ছে তাঁদের ধারণা ভুল ততক্ষণ পর্যান্ত তাঁদের বিধানই অগ্রগণ্য।”

চুপ থাকলেন না সুভাষচন্দ্রও। অ্যালবার্ট হলেই আর একটি সভায় বললেন, ‘রবীন্দ্রনাথের ন্যায় ব্যক্তির নিরপেক্ষ থাকাই সংগত ছিল। কিছুদিন পূর্বে যখন আমরা তাঁহাকে রাজনৈতিক আন্দোলনে যোগদান করিতে আহ্বান করিয়াছিলাম, তখন তিনি অস্বীকার করিয়াছিলেন। কিন্তু এখন কেন এই ব্যাপারে তাঁহাকে ডাকা হইল এবং কেনই বা তিনি আসিলেন বুঝি না।’

এই আসরে সজনীকান্তও এসেছিলেন তাঁর ‘শনিবারের চিঠি’ নিয়ে। সে পত্রিকার শ্রাবণ ১৩৩৫ সংখ্যায় ‘ধর্মরক্ষা’ ব্যঙ্গ-কবিতায় লিখেছেন:

অ্যালবার্ট হলে মহতী সভা,/ টিকিতে বাঁধিয়া রক্তজবা

আসে দর্শক, আসিল শ্রোতা/ যেন বর্ষার খরস্রোতা…

খোকা ভগবান আসিল নিজে/ চোখের জলেতে বেজায় ভিজে।

বুকেতে কি জানি ঘটিল দোষ/ সাক্ষী বৈদ্য কুলীন বোস।…

হিন্দুয়ানির পাণ্ডা পাঁড়-/ জয়রব তাই উঠিত তাঁর।…

পরে ‘আত্মস্মৃতি’-তে সজনীকান্ত লিখেছেন: “সিটি কলেজকে ধ্বংস করিতে অ্যালবার্ট হলে যে বিরাট সভা হইয়াছিল তাহাকেই ব্যঙ্গ করিয়াছিলাম। …এই সিটি কলেজের সরস্বতী-পূজা ব্যাপারেই সুভাষচন্দ্র আমাদের ‘টার্গেট’ হইয়াছিলেন, পরে দীর্ঘকাল প্রধানত এই রাগেই তাঁহার প্রতি অস্ত্রনিক্ষেপ করিয়াছিলাম।”

কিন্তু নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসুর সঙ্গে চিরদিন রবীন্দ্রনাথের বিতর্ক বজায় থাকেনি। বছর দশেক পরে ২৫ জানুয়ারি ১৯৩৮-এ ‘প্রবাসী’ ও ‘দ্য মজার্ন রিভিউ’-এর সম্পাদক রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়কে চিঠিতে রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন:

‘সিটি কলেজের বিরুদ্ধে সুভাষ বসুর অন্যায় আক্রমণের প্রসঙ্গে তাঁর আচরণের নিন্দা করার অনুরোধ আপনাকে জানিয়েছিলুম কিন্তু তার পরেই মনে হয়েছিল প্রস্তাবটা সঙ্গত নয়। বিশেষত সুভাষ আগামী কনগ্রেস অধিবেশনে যে পদ পেয়েছেন তার সম্মান কোনো আলোচনার দ্বারা ক্ষুণ্ণ করা আমাদের কর্তব্য হবে না। সময় উত্তীর্ণ হয়ে গেলেও অন্যায়কে আমি ক্ষমা করতে পারি না এ আমার দুর্বলতা। বিধাতা আমাকে ভোলবার অসাধারণ ক্ষমতা দিয়াছেন–কেবল এই ক্ষেত্রেই আমার স্মরণশক্তি কাঁটা গাছ রোপণ করতে ছাড়ে না–এটা আমার পক্ষে না আরামের না কল্যাণের। আপনি আমাকে অনুতাপের হাত থেকে রক্ষা করেছেন।’

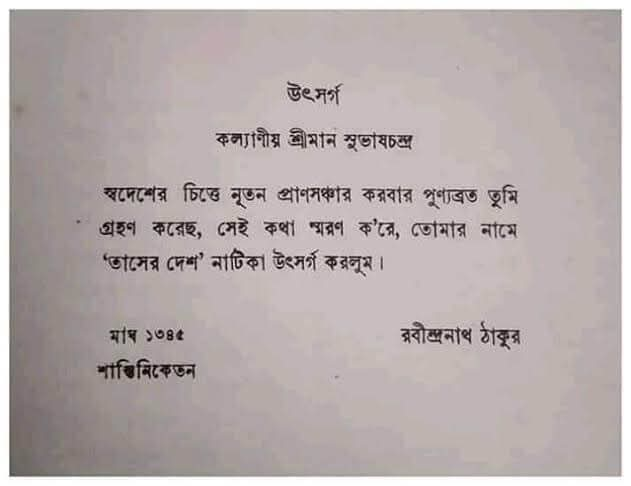

আর এর বছরখানেক পরে, মাঘ, ১৩৪৫-এ সুভাষচন্দ্রকেই তাঁর তাসের দেশ উৎসর্গ করে রবীন্দ্রনাথ লিখবেন,

কল্যাণীয় শ্রীমান সুভাষচন্দ্র,

স্বদেশের চিত্তে নূতন প্রাণ সঞ্চার করবার পুণ্যব্রত তুমি গ্রহণ করেছ, সেই কথা স্মরণ ক’রে তোমার নামে ‘তাসের দেশ’ নাটিকা উৎসর্গ করলুম।

নিজের পুরনো মত কি বদলেছিলেন রবীন্দ্রনাথ, ওই এক বছরে? হতেও পারে। নিরন্তর নিজেকে পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে নিয়ে গিয়েছিলেন বলেই তো তিনি চিরনূতন, প্রাণবন্ত।

তথ্যসূত্র: রবিজীবন ১৩৩৩-১৩৩৪। বিজন ঘোষাল। দে’জ

………………………………….

ফলো করুন আমাদের ফেসবুক পেজ: রোববার ডিজিটাল

………………………………….

A Unit of: Sangbad Pratidin Digital Private Limited. All rights reserved