‘জিন্দাবায়োর কা গলি’ থেকে জিন্দাবাহার, পূর্বে নাম ছিল মতিনগর। সেকালের ঢাকার স্নায়ুকেন্দ্র। ‘জিন্দা’ অর্থ জীবন্ত, ‘বাহার’ অর্থ বসন্ত। কাছে বাবুবাজার, পাশে নবাবপুর রোড, সিরাজদ্দৌলা পার্ক, আরেক দিকে নবাববাড়ি, বুড়িগঙ্গা নদী, একসময়ের আর্মেনিয়ানদের বসতি আরমানিটোলা। জিন্দাবাহার গলির গা-ঘেঁষা ঢাকার বৃহৎ পাইকারি কাপড়ের মার্কেট ইসলামপুর। পরিতোষ সেনের বাড়ির পেছনের চার্চ কমপ্লেক্সটি এখন একটি বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের আবাসিক ভবন হিসেবে ব্যবহৃত হয়।

৬.

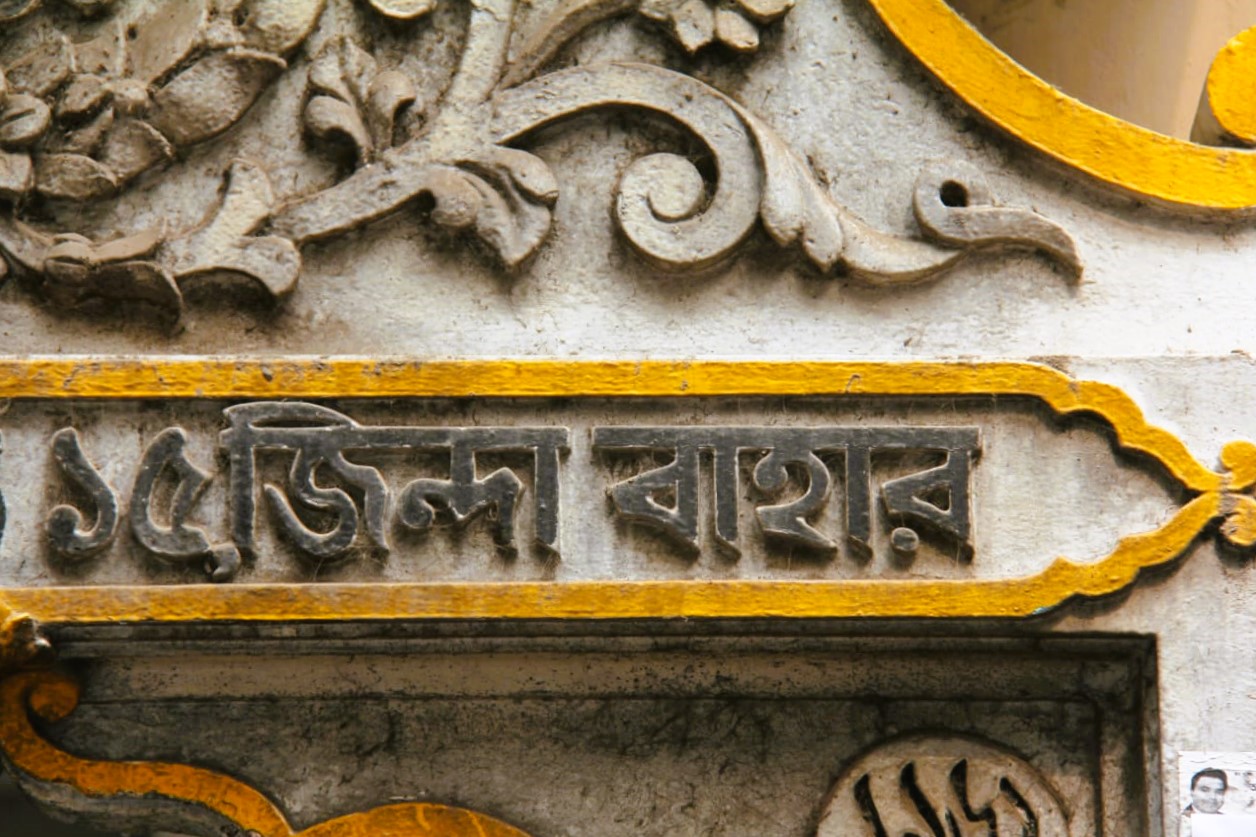

‘পনেরো নম্বর জিন্দাবাহার’– আমার মতো ‘নবারুণ’ পাঠকের কাছে এই বাড়িটির মাহাত্ম্য বিপুল। এই বাড়িতে ধরিত্রী দেবীর গর্ভে জন্মেছেন মহাশ্বেতা দেবী। ঢাকার জিন্দাবাহার মহাশ্বেতা দেবীর মামাবাড়ি। ১৯৯৬ সালের দিকে ঢাকার একটি সাহিত্য সম্মেলনে আমন্ত্রিত হয়ে আসেন মহাশ্বেতা। পরপর দু’দিন ঘুরে দেখেন পুরনো ঢাকা ও জিন্দাবাহার। এই বাড়িতেই তাঁদের নয় ভাইবোনের মধ্যে চারজনের জন্ম হয়। ঢাকাবাসের স্মৃতি নিয়ে মহাশ্বেতা দেবী লিখেছেন ‘এল ডোরাডো’ নামে ছোট্ট একটি বই। এই বইয়ের পৃষ্ঠা ধরে এগিয়ে গিয়ে খুঁজে পাই ‘ষোলো নম্বর জিন্দাবাহার’– শিল্পী পরিতোষ সেনের বাড়ি।

জিন্দাবাহার ১ম লেনের ১৫ নম্বর বাড়ি আগের মতোই আছে। বাড়িখানা বুড়ো হয়েছে, জীর্ণ হয়েছে, চারপাশ থেকে উঁচু উঁচু ভবন ঘিরে আছে গ্রাস করার বাসনায়। এখন সেই বাড়ি ‘নয়াসড়ক পুলিশ ফাঁড়ি’ হিসেবে ব্যবহৃত এবং পরিচিত। পাশেই পরিতোষ সেনদের বড় বাড়িটি কয়েকভাগে ভাগ হয়ে, ভেঙে নতুন মালিকানায় ১৬/১ নম্বর নিয়ে সাত তলা উঁচু আধুনিক বাসা-বাড়ি হয়েছে। ১৯১৯ সালে জিন্দাবাহারের এই বাড়িতেই জন্ম নেন পরিতোষ সেন। পরবর্তী সময়ে মাদ্রাজ আর্ট কলেজে পড়তে যাওয়ার আগে পর্যন্ত এই বাড়িতে বাল্য, কৈশোর ও যৌবনের প্রারম্ভের সময় কাটে এবং বিক্রমপুরের বেলতলী গ্রামের সিংপাড়ায়। যা বর্তমানে মুন্সিগঞ্জ জেলার, শ্রীনগর থানার, আটপাড়া ইউনিয়ন ভুক্ত বেলতলী গ্রাম।

১৯৩৭ সালে ঢাকা ছেড়ে যাওয়ার পর ১৯৭২ সালে স্বাধীন বাংলাদেশে প্রথম ঢাকায় আসেন। দ্বিতীয়বার ঢাকায় আসেন ১৯৯১ সাল এশীয় চারুকলা প্রদর্শনী উপলক্ষে। এরপর ১৯৯৯ সালে ঢাকার একটি গ্যালারির পক্ষে আর্ট ক্যাম্পে অংশগ্রহণ করেন। সেই সময়ে জিন্দাবাহার এবং বেলতলী গ্রাম ঘুরে বেড়িয়েছেন। ষাট বছর বয়সে ঢাকার স্মৃতি নিয়ে লিখলেন অসামান্য গ্রন্থ ‘জিন্দাবাহার’, যা আজ ঢাকার ইতিহাস পাঠে ইতিহাসবিদদের সহায়ক গ্রন্থ। এই বইয়ের শুরুতে পরিতোষ সেন জিন্দাবাহারের বর্ণনা দিয়েছেন–

“দু-খণ্ডে বিভক্ত সেকেলে মস্ত বাড়ি। দেখতে আশেপাশের আর-পাঁচটা বাড়ির মতোই বৈশিষ্ট্যহীন। ছোটো-ছোটো ঘর! সংখ্যায় অনেক। অবিরাম লোকজনের চলাচল। সিঁড়িতে, বারান্দায়, উঠোনে, কলতলায়– যেখানে যাই-না কেন– একটা ধাক্কাধাক্কি লাগে আর-কী! এই ভিড়-ভাড়াক্কার মধ্যে আমি প্রায়ই হারিয়ে যাই। আমি আছি কি নেই, সে-কথাও অনেকে ভুলে যায়। ভোর হতে-না-হতে গোটা বাড়িটা একটা অসাধারণ কর্মচাঞ্চল্যে জেগে ওঠে। নানারকম আওয়াজে আমার ঘুম ভেঙে যায়। ইচ্ছে থাকলেও বেশিক্ষণ গড়াগড়ি দেবার উপায় নেই। প্রায় কাক ডাকার সঙ্গে-সঙ্গেই, বিছানা তোলার পাট থেকে নিয়ে, ঘর-ঝাঁট দেওয়া, মোছামুছি শুরু হয়ে যায়। উঠে বারান্দায় এসে দাঁড়াই নিচে কলতলায় গুচ্ছের বাসনকোসন ছড়ানো– গণ্ডায়-গণ্ডায় থালা-ঘটি-বাটি-গেলাস, কড়াই, হাতা, গামলা, ডেগচি– আরো যে সংসারের কত টুকিটাকি তার ইয়ত্তা নেই। গোপাল সেগুলো মাজতে বসেছে। এঁটোকাঁটার মধ্যে দেখি রুইমাছের মস্ত একটা শিরদাঁড়ার কাঁটা। তন্দ্রাচ্ছন্ন চোখে সেটি অবিকল একটা হাতির দাঁতের চিরুনির মতো দেখায়। এক পা-দু-পা ক’রে নিচে নেমে আসি।

কলতলার পাশেই খাবার ঘর। সেখানে এক কোণে, বাড়ির মেয়েরা কেউ কাপড় কাচে, কেউ-বা গায়ে জল ঢালে। আমার সামনে তাদের কোনো আব্রু নেই। সকালবেলার মোলায়েম আলো তাদের ভেজা বক্ষস্থলে নেচে-নেচে বেড়ায়। রান্নাঘরের দিকে এগুতেই দেখি বড়োবৌদি একটা কুলোয় চাল ঝাড়তে বসেছেন। নিখুঁত লয়, ছন্দ আর ধ্বনিতে, তাঁর হাতে এই কাজটি, বিশেষ ধরনের নৃত্যসংগীতের মতো শোনায়।”

ঢাকা শহরের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অঞ্চলের অংশ জিন্দাবাহার। বলা যায় সেকালের ঢাকার স্নায়ুকেন্দ্র। কাছে বাবুবাজার, পাশে নবাবপুর রোড, সিরাজদ্দৌলা পার্ক, আরেক দিকে নবাববাড়ি, বুড়িগঙ্গা নদী, একসময়ের আর্মেনিয়ানদের বসতি আরমানিটোলা। জিন্দাবাহার গলির গা-ঘেঁষা ঢাকার বৃহৎ পাইকারি কাপড়ের মার্কেট ইসলামপুর। জিন্দাবাহার লেনের ভেতরে রয়েছে মাজার, মসজিদ, চার্চ। একটি কালীমন্দির ছিল তা হারিয়ে গেছে। পরিতোষ সেনের বাড়ির পেছনের চার্চ কমপ্লেক্সটি এখন একটি বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের আবাসিক ভবন হিসেবে ব্যবহৃত হয়। ‘জিন্দাবায়োর কা গলি’ থেকে জিন্দাবাহার, পূর্বে নাম ছিল মতিনগর। ‘জিন্দা’ অর্থ জীবন্ত, ‘বাহার’ অর্থ বসন্ত। নামকরণ বলে দিচ্ছে মুঘল আমলে বেশ কদর ছিল ঢাকার বসন্ত বা নব বৃন্দাবন– জিন্দাবাহারের।

প্রথম বাঙালি চলচ্চিত্রকার হীরালাল সেন জিন্দাবাহারের বাসিন্দা। জিন্দাবাহারে একসময় থাকতেন কলকাতার মহামেডান স্পোর্টিংয়ের বিখ্যাত ক্যাপ্টেন শাহজাহান। ঢাকার প্রথম নির্বাক চলচ্চিত্র ‘শেষ-চুম্বন’ বা ‘দ্য লাস্ট কিস’-এর (১৯৩১) পরিচালক অম্বুজ গুপ্ত পুরনো ঢাকার বাসিন্দা। নায়ক নবাববাড়ির খাজা আজমল। নায়িকা লোলিতা, সহনায়িকা দেববালা, চারুবালা ও হরিমতি। এই চার কন্যা ঢাকারই বাসিন্দা। বাদামতলির পতিতালয় থেকে রুপালি আলোর জগতে আসেন লোলিতা। কুমোরটুলির পতিতালয় থেকে চারুবালা রায় এবং জিন্দাবাহার বারাঙ্গনা লেন থেকে দেববালা। আর হরিমতি ছিলেন সে সময়ে ঢাকার নামকরা বাইজি। সেকালের ঢাকায় বাইজিবাড়ি ছিল চক মোগলটুলি, পাটুয়াটুলি, সাঁচিবন্দর এবং জিন্দাবাহার লেনে। সবচেয়ে জনপ্রিয় বাইজিবাড়ি ছিলো পাটুয়াটুলির ‘গঙ্গাজলি বাইজিবাড়ি’।

হরিমতি বাইজির কথা পরিতোষ সেনের বইতে পাওয়া যায়–

“হরিমতি বাঈজির ঘরটি আমাদের বারান্দা থেকে পরিষ্কারই দেখা যায়। প্রতিদিনের অভ্যেসমতো ভৈরবী রাগে গান ধরেছেন, ‘রসিয়া তোরি আঁখিয়ারে, জিয়া লালচায়’। ঠুংরি ঠাটের গানের এ-কলিটির সুরের মাধুর্যে আমাদের জিন্দাবাহার গলিটি কানায়-কানায় ভ’রে উঠেছে।… আমাদের পাড়ার বারবনিতারা প্রতিদিন সকালে দল বেঁধে বুড়িগঙ্গায় স্নান করতে যায়। তাদের স্নানে যাবার পথটি আমাদের বাড়ির সামনে দিয়েই। ভেজা কাপড়ে ফেরবার পথে কালীমন্দিরের দরজায় প্রণাম ক’রে আমাদের গলির মুখে আবার দেখা দেয়। সকালবেলার এই মনোরম দৃশ্যটি আমাদের পাড়ার পুরুষদের চোখকে বেশ তৃপ্তি দেয়। তাদের মন-মেজাজ খোশ রাখে। দিনটি ভালো কাটে।”

বর্তমানে বাংলাদেশে (সেনের সময়ের পূর্ববাংলা) সৃষ্টির যে প্রাচুর্য, অর্থাৎ চারদিকের প্রকৃতিতে সবুজের সমারোহ, নিসর্গ-চিত্রাবলি, গাছ, মানুষ, পাখি, কীটপতঙ্গ, জীবনের সমস্ত বৈচিত্র্য পরিতোষ সেনের মধ্যে সৃষ্টির রহস্য সম্পর্কে প্রথম চেতনা সৃষ্টি করে। পোট্রের্ট আঁকার মতো করে ঢাকার প্রবাহমান সমাজজীবন থেকে নিজ জীবনের সঙ্গে সম্পর্কিত প্রতিটি চরিত্রকে ধরে রেখেছেন কালি-কলম-তুলিতে। চিত্রশিল্পী, কথাশিল্পী পরিতোষ সেন ১৯৩০-এর দশকের ঢাকার ঘোড়দৌড়, ঘুড়ি ওড়ানো, পায়রা ওড়ানো, অলিগলি, ঢাকার খাবারের গল্প, ঢাকাই রঙ্গরসিকতা, ঢাকার বারবনিতা ও বাইজিদের চিত্রিত করেছে বাল্যস্মৃতি গ্রন্থ ‘জিন্দাবাহার’-এ। ‘আমসুন্দরী ও অন্যান্য রচনা’ বইতে হাস্যরসের মধ্যে দিয়ে সমাজের ত্রুটি-বিচ্যুতিগুলোকে ধরে রেখেছেন। ‘আবু সিম্বাল, পিকাসো ও অন্যান্যা তীর্থ’ গ্রন্থে পাই বিশ্ব শিল্পের ইতিহাস।

প্রসন্ন কুমার সেনের কুড়ি জন সন্তানের মধ্যে পরিতোষ সেন ছিলে ১৭তম। খ্যাতনামা বৈদ্যরাজ শ্রীকালীকুমার সেনের প্রথম পুত্র প্রসন্নকুমার সেন ছিলেন একজন নামকরা কবিরাজ বা আয়ুর্বেদ চিকিৎসক। পুরুষানুক্রমে সেন-পরিবার অন্তত আড়াইশো বছর ধরে আয়ুর্বেদ চিকিৎসায় জড়িত ছিলেন। এই বংশের প্রথম প্রতিষ্ঠাতা কাশীধাম থেকে পূর্ববঙ্গে এসেছিলেন। প্রসন্নকুমারের সাধারণ শিক্ষা কতদূর হয়েছিল জানা নেই। ইংরেজি বলতে তাঁকে কেউ কোনওদিন শোনেনি। কিন্তু সংস্কৃত ভাষায় আয়ুর্বেদশাস্ত্র ছিল তাঁর কণ্ঠস্থ। রোগী পরীক্ষার সময় অনবরত সুশ্রুত, চরক, বাগভট্ট, চক্রপাণি দত্ত থেকে রোগ-সম্পর্কিত উপযুক্ত শ্লোক আওড়াতেন। আয়ুর্বেদ চিকিৎসাবিদ্যা ছিল তাঁর হাতের মুঠোয়। কঠিন রোগে পীড়িত অনেক মানুষই ডাক্তারি চিকিৎসায় বিফল হলে, তাঁর ওষুধে সুস্থ হয়ে উঠতেন। সেন পরিবারের সরষে পরিমাণ আফিম খাওয়ার রেওয়াজ নাকি অনেক কালের। পরিতোষ সেন ঠাকুমাকে অবধি আফিম খেতে দেখেছেন। ঠাকুমা দীর্ঘ পঁচানব্বই বছর বেঁচে ছিলেন। আয়ুর্বেদশাস্ত্র মতে– টনিক হিসেবে ওইটুকু আফিম প্রচুর দুধের অনুপানে খেলে নাকি মানুষ সবল ও দীর্ঘায়ু হয়। পরিতোষ সেনের সবচেয়ে ছোট ভাইয়ের যখন জন্ম হয়, তখন তাঁর পিতার বয়স পঁচাত্তর বছর। পিতার মৃত্যুর পর পরিতোষ সেনের বড় ভাই ঢাকায় একটি আফিমের দোকান করেছিলেন। এমন একটি পরিবার থেকে পারিবারিক প্রথা ও ঐতিহ্য ভেঙে বেড়িয়ে এলেন শিল্পী পরিতোষ সেন– আমাদের ঢাকার আদিপর্বের প্রধান শিল্পী।

লেখা ও ছবি : কামরুল হাসান মিথুন (Kamrul Hasan Mithun)

… দ্যাশের বাড়ি-র অন্যান্য পর্ব …

পর্ব ৫ : কলাতিয়ার প্রবীণরা এখনও নবেন্দু ঘোষকে ‘উকিল বাড়ির মুকুল’ হিসেবেই চেনেন

পর্ব ৪ : পুকুর আর বাঁধানো ঘাটই প্রতুল মুখোপাধ্যায়ের দেশের বাড়ির একমাত্র অবশিষ্ট স্মৃতিচিহ্ন

পর্ব ৩ : ‘আরতি দাস’কে দেশভাগ নাম দিয়েছিল ‘মিস শেফালি’

পর্ব ২: সাবিত্রী চট্টোপাধ্যায় শৈশবের স্মৃতির নন্দা দিঘি চিরতরে হারিয়ে গেছে হাজীগঞ্জ থেকে

পর্ব ১: যোগেন চৌধুরীর প্রথম দিকের ছবিতে যে মাছ-গাছ-মুখ– তা বাংলাদেশের ভিটেমাটির

A Unit of: Sangbad Pratidin Digital Private Limited. All rights reserved