প্রফেসর গুগিও বারবার তাঁর সমস্ত লেখালিখির মধ্য দিয়ে, সাক্ষাৎকার আর বক্তৃতার মধ্য দিয়ে তাঁর জীবনের অন্যতম নায়কের মতোই বলতে চেয়েছেন শান্তির কথা। হিংসা আর যুদ্ধ এশিয়া, আফ্রিকা ও লাতিন আমেরিকার সভ্যতাগুলির কি নির্মম নিষ্পেষণ করেছে, তথাকথিত, ‘গ্লোবাল সাউথ’-এর যে কোনও শুভবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষই তা জানেন। প্রজন্মের পর প্রজন্ম হিংসার ক্ষতির মূল্য চুকিয়ে যাচ্ছে ইউরোপ-আমেরিকার প্রাক্তন সাম্রাজ্য ও উপনিবেশগুলি। জাতীয়তাবাদ ও ঔপনিবেশিক ক্ষমতার আদর্শের দ্বিচারিতার কথা জানতেন রবীন্দ্রনাথ, জানতেন প্রফেসর গুগিও, তাই তিনি বারবার একাধিক কেন্দ্রের কল্পনা করেন, তিনি বিশ্বাস করতেন ও প্রচার করতেন শিল্প, সাহিত্য, দর্শন, চিন্তন ও ক্ষমতার নির্দিষ্ট একটি কেন্দ্র থাকতে পারে না, গোটা পৃথিবী জুড়েই মানুষের সৃষ্টি ও চিন্তিন মানুষকে প্রভাবিত করেছে, মানুষকে বাঁচিয়ে রেখেছে, তাই সৃষ্টির কেন্দ্র রয়েছে বিশ্বজুড়ে।

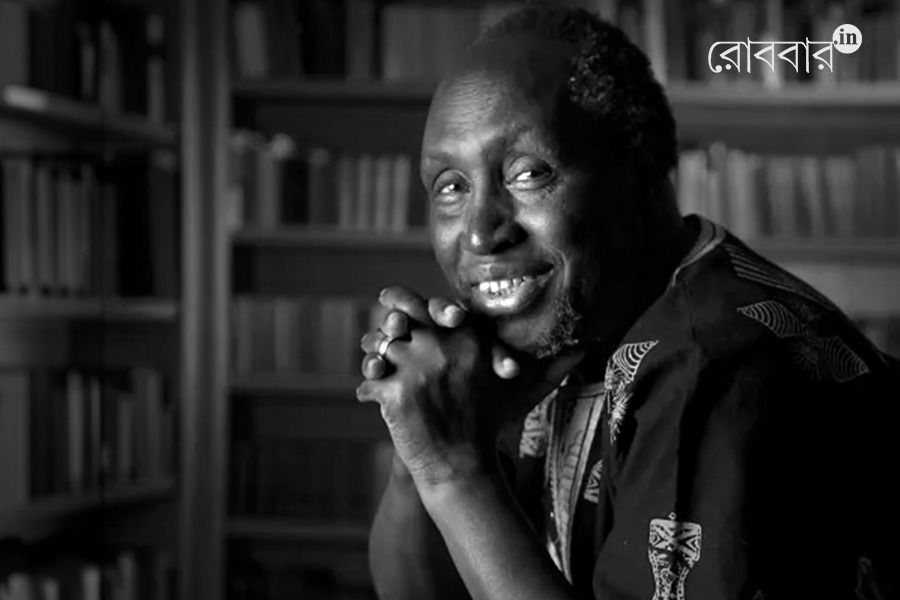

৯ সেপ্টেম্বর ২০২১, ‘ক্যালকাটা কম্পারেটিস্ট ১৯১৯’ সেই অতিমারীর কালে আয়োজন করে প্রফেসর গুগির বক্তৃতা, বক্তৃতার বিষয় ছিল ‘Recasting the Centre: Towards a New Imagination’, ভারতীয় সময়ে মাঝ রাত, পৃথিবীর নানা প্রান্তে মানুষ জেগে আছে, শুনছে প্রফেসর গুগির বক্তৃতা, আমাদের সবার কাছে সে এক অনির্বচনীয় অভিজ্ঞতা। কিডনির অসুখের ডায়ালিসিস চলছে তখন তাঁর। বক্তৃতার শুরুতেই তিনি স্মরণ করছিলেন কলকাতার সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক, সিগাল বুকস, এবং সেই প্রকাশনার কর্ণধার নবীন কিশোর, এবং সইয়ে প্রকাশনা থেকে প্রকাশিত তাঁর ‘Upright Revolution’, বইয়ের কথা। তিনি বলছিলেন তাঁর জীবনের অন্যতম নায়ক রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কথা, জোড়াসাঁকো ভ্রমণের কথা।

প্রমথ চৌধুরী বলেছিলেন ভারতীয়রা ইতিহাস লেখেনি, যেভাবে ইউরোপ ইতিহাস লিখেছে, কারণ ভারত গল্প বলার দেশ, ভারত উপন্যাসের দেশ, আমরা গল্প শুনে শুনে একটি প্রজন্মের সঙ্গে অন্য প্রজন্ম যুক্ত হই, ভারতীয় নিজস্ব জ্ঞানচর্চার এইটা সব থেকে বড় দিক। রামায়ণ, মহাভারত, পুরাণ থেকে শুরু করে লোকগল্প এবং দেশ-বিদেশের কত কথাই না এসে মিশেছে আমাদের শৈশবের সামগ্রিক স্মৃতিতে। প্রফেসর গুগি বলছিলেন তাঁর চারজন মা, আর একজন বাবা, তাই তাঁর পরিবার আসলে একটি সম্প্রদায়ের মতো, প্রতিদিন সন্ধ্যায় এক একজন মায়ের বাড়িতে তিনি যেতেন ঘুরে ঘুরে গল্প শুনতে। গল্প শোনা, আমাদের মধ্যে শান্ত এক কল্পনার জন্ম দেয়, নিরন্তর আমরা আমাদের নতুন পৃথিবী নির্মাণ আর প্রসারিত করতে থাকি। কল্পনার মতো শক্তি মানুষ ছাড়া আর কারও নেই। এই শক্তি দিয়ে আমরা ঈশ্বরকে নির্মাণ করি, আবার ভবিষ্যতকেও কল্পনা করি। ‘Secure the Base’ গ্রন্থে তিনি বলেছেন একজন আফ্রিকার মানুষ হিসাবে আমাদের যে কোনও রচনাই আসলে শান্তির জন্য আবেদন গোটা পৃথিবীর কাছে। রবীন্দ্রনাথও তাঁর ‘আফ্রিকা’ কবিতায় নিঃশর্ত ক্ষমা চাইতে বলেছিলেন ইউরোপ-আমেরিকাকে, যে ইউরোপ-আমেরিকার, ‘সভ্যের বর্বর লোভ/ নগ্ন করল আপন নির্লজ্জ অমানুষতা’। যে ইউরোপ-আমেরিকা ‘দস্যু-পায়ের কাঁটা-মারা জুতোর তলায়/বীভৎস কাদার পিন্ড/ চিরচিহ্ন দিয়ে গেল তোমার অপমানিত ইতিহাসে।’, সেই ইউরোপ-আমেরিকায়, ‘সমুদ্রপারে সেই মুহূর্তেই তাদের পাড়ায় পাড়ায়/ মন্দিরে বাজছিল পূজার ঘণ্টা/ সকালে সন্ধ্যায় দয়াময় দেবতার নামে;/ শিশুরা খেলছিল মায়ের কোলে;/ কবির সংগীতে বেজে উঠেছিল/ সুন্দরের আরাধনা।’ বিশ্বমানবতার কবি তাই বলেছিলেন, ‘‘এসো যুগান্তের কবি,/ আসন্ন সন্ধ্যার শেষ রশ্মিপাতে/ দাঁড়াও ওই মানহারা মানবীর দ্বারে;/ বলো ‘ক্ষমা করো’ –/ হিংস্র প্রলাপের মধ্যে/ সেই হোক তোমার সভ্যতার শেষ পুণ্যবাণী।”

প্রফেসর গুগিও বারবার তাঁর সমস্ত লেখালিখির মধ্য দিয়ে, সাক্ষাৎকার আর বক্তৃতার মধ্য দিয়ে তাঁর জীবনের অন্যতম নায়কের মতোই বলতে চেয়েছেন শান্তির কথা। হিংসা আর যুদ্ধ এশিয়া, আফ্রিকা ও লাতিন আমেরিকার সভ্যতাগুলির কি নির্মম নিষ্পেষণ করেছে, তথাকথিত, ‘গ্লোবাল সাউথ’-এর যে কোনও শুভবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষই তা জানেন। প্রজন্মের পর প্রজন্ম হিংসার ক্ষতির মূল্য চুকিয়ে যাচ্ছে ইউরোপ-আমেরিকার প্রাক্তন সাম্রাজ্য ও উপনিবেশগুলি। জাতীয়তাবাদ ও ঔপনিবেশিক ক্ষমতার আদর্শের দ্বিচারিতার কথা জানতেন রবীন্দ্রনাথ, জানতেন প্রফেসর গুগিও, তাই তিনি বারবার একাধিক কেন্দ্রের কল্পনা করেন, তিনি বিশ্বাস করতেন ও প্রচার করতেন শিল্প, সাহিত্য, দর্শন, চিন্তন ও ক্ষমতার নির্দিষ্ট একটি কেন্দ্র থাকতে পারে না, গোটা পৃথিবী জুড়েই মানুষের সৃষ্টি ও চিন্তিন মানুষকে প্রভাবিত করেছে, মানুষকে বাঁচিয়ে রেখেছে, তাই সৃষ্টির কেন্দ্র রয়েছে বিশ্বজুড়ে। কোনও একটি বা নির্দিষ্ট কয়েকটি দেশ, ভাষা, জাতি, সংস্কৃতি বা গোষ্ঠীর শিল্প-সাহিত্য-দর্শনই সমগ্র পৃথিবীর দর্শন হতে পারে না, প্রতিটি গোষ্ঠী তাদের নিজস্ব দর্শন নির্মাণ ও লালন করে। মানবাধিকার প্রতিষ্ঠার একটি অন্যতম প্রাথমিক শর্ত ব্যক্তি ও গোষ্ঠীর চেতনা, কল্পনা ও দর্শনের অধিকার প্রতিষ্ঠিত করা।

পূর্ব আফ্রিকার সাহিত্যিক পরিসরে ১৯৬২ সাল থেকে তিনি দৃশ্যমান হয়ে ওঠেন। তাঁর উগান্ডার জাতীয় থিয়েটারে মঞ্চস্থ হয় তাঁর ‘দ্য ব্ল্যাক হারমিট’। ১৯৭৭ সালে তাঁকে জেলবন্দি করা হয় তাঁর সব থেকে বিতর্কিত বই, ‘আই উইল ম্যারি হোয়েন আই ওয়ান্ট’-এর জন্য । নাইরোবি থেকে প্রকাশিত এই বইতে তিনি তীব্রভাবে সমালোচনা করেন কেনিয়ার সাধারণ মানুষদের দুরবস্থার ও তাঁদের মানব অধিকার বঞ্চনার ধারাবাহিক ইতিহাসের। তিনি অত্যন্ত সাহস ও শোষিতের প্রতিজ্ঞার জায়গা থেকে স্থির করেন তাঁর মাতৃভাষা গিকুয়ু-তে লেখালিখি করবেন। ইংরেজি ভাষার বিশ্বজোড়া জ্ঞানতাত্ত্বিক অবদমন এবং ইংরেজির মধ্য দিয়ে সাদা চামড়ার মানুষদের অধিকার কায়েমের রাজনীতির বিরুদ্ধে তিনি প্রতিরোধ ঘোষণা করেন। তাঁর প্রতিবাদ, প্রতিরোধ ও প্রতিজ্ঞা তাঁকে প্রতিষ্ঠিত করেছে বিশ্বের এই সময়ের অন্যতম শ্রেষ্ঠ লেখক ও চিন্তক হিসাবে। ঔপনিবেশিক রাজনীতির বিরুদ্ধে তিনি এক প্রবল অপ্রতিহত শক্তি ও সংকেত। অনুবাদের মধ্য দিয়ে সারা বিশ্বে ছড়িয়ে পড়েছে তাঁর লেখালিখি। ভারতের মতো বহু ভাষিক দেশে নিত্য ভাষা মৃত্যুর বাস্তবতায় প্রফেসর গুগির জীবন নিজেই একটি মডেল। তিনি শিখিয়েছেন একজন লেখকের ভাষা যত দুর্বল হোক, যত শোষিত হোক, সেই লেখককে নিজের ভাষাতেই লেখা উচিত, এবং অনুবাদের মধ্য দিয়ে তাঁর বাণী ও খ্যাতি ছড়িয়ে পড়তে পারে সারা বিশ্বে এবং তা গভীরভাবে প্রভাবিত করতে পারে বিশ্বমন।

রবীন্দ্রনাথ কেবল নন, প্রফেসর গুগির চেতনায় প্রভাব বিস্তার করেছিল ভারতীয় কাব্য-ইতিহাস মহাভারত। মহাভারত প্রসঙ্গে বলতে গিয়ে তিনি বিশেষভাবে উল্লেখ করেন একলব্যের গল্প। তাঁর ২০০৬ সালে প্রকাশিত উপন্যাস Wizard of the Crowউপন্যাসে তিনি পুনর্নির্মাণ করেন একলব্যের এই গল্প। এই গল্প নতুনভাবে উন্মুক্ত হয় ঔপনিবেশিক শাসনের মন দখলের রাজনীতির বিরুদ্ধে প্রতিরোধ হিসাবে। এই একই রকমের প্রতিরোধ দেখি ২০০৩ সালের সাহিত্যে নোবেলজয়ী আফ্রিকীয় বংশোদ্ভূত সাহিত্যিক জে. এম. কোয়েটজির বিখ্যাত উপন্যাস Life & Times of Michael K উপন্যাসে। উপলব্ধি করতে পারি কীভাবে পৃথিবীর শোষিত মানুষ, ইউরোপ-আমেরিকার উপনিবেশের মানুষগুলো নিজেদের পুনর্নির্মাণের লড়াই করে চলেছে তাঁদের সাহিত্য ও সামগ্রিকভাবে জ্ঞানতত্ত্বের মধ্য দিয়ে, একইরকমের রূপক ব্যবহার ও গ্রহণের মধ্য দিয়ে।

লোকসংস্কৃতি, চিত্রকল্প ও ভাষার কৌশল্যার মধ্য দিয়ে তিনি মনের ও চেতনার বিউপনিবেশীকরণের আহ্বান করেছেন তাঁর সারা জীবনের মননশীল ও সৃজনশীল লেখালিখির মধ্য দিয়ে। তিনি আফ্রিকার প্রেক্ষিতে বুঝিয়েছেন ভাষা রাজনীতির প্রসঙ্গ, ভাষিক সাম্রাজ্যবাদ থেকে মুক্তি পেতে এবং চেতনার বিউপনিবেশিকরণ করতে প্রয়োজন নিরন্তর নিজের ভাষায় লিখে যাওয়া, নিত্য সংগ্রহ, লালন ও বহন প্রয়োজন নিজ দেশ ও ভাষার লোকসংস্কৃতি দিয়ে নিজেদের প্রকাশ ঘটানো, সেই হবে ভাষা, সংস্কৃতি ও জ্ঞানের জগতের ক্ষমতার বিরুদ্ধে লড়াই এবং সমতার দিকে যাত্রা, বিশ্বমানবতার প্রতিষ্ঠা, মানব অধিকার সুরক্ষিত করা এবং এই সমস্ত কিছু আমাদের নিয়ে যাবে এক বৃহত্তর শান্তি ও সত্যের পথে। তিনি স্পষ্টভাবে প্রতীচ্য শাসিত জ্ঞানচর্চার পরিসরগুলিকেও প্রশ্ন করতে শেখান, বোঝান বিশ্ব সাহিত্য বা জাতীয় সাহিত্য ভাবনাগুলোও কীভাবে স্বল্প সংখ্যক মানুষের সাহিত্য ও দর্শন দিয়ে তৈরি, সেই ভাবনাগুলো কীভাবে ক্ষমতার আধিপত্যই প্রতিষ্ঠিত করে। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে সাহিত্য ও দর্শন চর্চার বিকল্প পাঠ্যসূচির প্রবর্তন করাও প্রয়োজন, সে বিষয়ে তিনি মননশীল প্ররোচনা দেন। উপনিবেশের কালে এবং তার পরেও আমরা দেখব বাংলা তথা ভারতীয় সাহিত্যে নানা প্রচেষ্টা দেখা গেছে দেশীয় চিন্তন উপাদানের সংরক্ষণ, প্রকাশ ও পুনর্নির্মাণ। ঠাকুরমার ঝুলি, মৈমনসিংহ গীতিকা থেকে শুরু করে লোকসাহিত্য ও মৌখিক সাহিত্যের বিবিধ সংকলন ও বিভিন্ন ভারতীয় সাহিত্যে ভারতীয় লোক উপাদান, মঙ্গলকাব্য ও পুরাণের প্রতিগ্রহণ বিউপনিবেশীকরণের প্রয়াস। কিন্তু এরপরে আমাদের প্রয়োজন পাঠ্যক্রম পরিবর্তন, লোকসংস্কৃতিকে একটি আলাদা পরিসর না ভেবে সমগ্র জাতির সৃজনশীল উপাদান ভাবা এবং পাঠবিভাগে বিবিধ কৌশল ও পদ্ধতিতে তা পাঠ করা। আমাদের পশ্চিমবঙ্গ ও সামগ্রিকভাবে সমগ্র ভারতের জন্য আশু প্রয়োজন, যে ভাষায় একটিমাত্র মানুষও কথা বলে, সেই ভাষা সংরক্ষণ করা এবং সেই ভাষায় লব্ধ জ্ঞানচর্চার ইতিহাস লিপিবদ্ধ করা। আমাদের ভাষা, সাহিত্য ও সংস্কৃতি চর্চার লক্ষ্য হওয়া উচিত সমস্ত ভাষা গোষ্ঠীর বেঁচে থাকার অধিকার ও মর্যাদা প্রতিষ্ঠিত করা। সমান অধিকার ও শান্তি প্রতিষ্ঠার পথে তাহলে আমরা সত্যিই পথ চলা শুরু করব। প্রফেসর গুগির সৃষ্টির পথ আমাদের দেখায় কীভাবে উপনিবেশের মন একটি উত্তরণের পথ খোঁজে, পথ পায় শেষে।

……………………………

ফলো করুন আমাদের ওয়েবসাইট: রোববার ডিজিটাল

……………………………

A Unit of: Sangbad Pratidin Digital Private Limited. All rights reserved