মোটামুটি ১৯৪৫ থেকে বছর ৪০-৪৫ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি খুব একটা হিতকর রূপ দেখায়নি। ইউরি গাগারিন মহাকাশে গেলেন বটে বা নীল আর্মস্ট্রং চাঁদে, কিন্তু এইভাবে হাজারো স্যাটেলাইটও কক্ষপথে পাঠানো হল যেগুলি আণবিক মারণাস্ত্রর সহায়ক। আখেরে গল্পটা বিজ্ঞানের জয়জয়কারের যত, তার চেয়েও সোভিয়েত-মার্কিন রেষারেষির, যে রাজা-রাজড়ার মধ্যে যুদ্ধে মানবসমাজ উলুখাগড়া মাত্র। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি ক্ষমতাবানদের হাতে প্রধান অস্ত্র এখন, যতই বিজ্ঞানমস্কতা সাধারণ মানুষের চেতনার উন্নতি করুক না কেন। এই যুগেই সাইফাই হয়ে যায় ডিসটোপিয়ান। একধরনের চেতাবনির গল্প বলতে থাকে, যে ভবিষ্যৎ আতঙ্কের, সাবধান! এই গল্পগুলো সাধারণ মানুষদের প্রযুক্তির প্রকোপে অসহায়ত্বর গল্প বলে। বিজ্ঞানের আর সেই হিতবাদী ভূমিকা রইল না।

১৬.

আজকের কিস্তিতে সিনেমা কম থাকবে। এবং হয়তো এই কলামের দীর্ঘতম কিস্তি হবে।

কল্পবিজ্ঞান শুধু ইতিহাসের মোড় বদলেই পাল্টায়নি, ইতিহাসের বিরুদ্ধেও গেছে। আজকের কিস্তি কল্পবিজ্ঞানের কিছু পালাবদল নিয়ে।

কল্পবিজ্ঞান গল্প-উপন্যাস যাঁরা পড়েন, এমনকী যাঁরা তাও করেন না, হয়তো কিছু ছবি দেখেছেন, তাঁরাও নিশ্চয়ই ‘ডিসটোপিয়ান সাইফাই’-এর কথা শুনেছেন। খুব জটিলতায় না গেলে, ‘ডিসটোপিয়ান সাইফাই’ হল এমন এক ভবিষ্যতের কল্পনা, যেখানে আমরা এক ধরনের তমসাচ্ছন্ন সমাজ দেখতে পাই, যেখানে শ্রেণিবৈষম্য প্রবল, রাষ্ট্র-সরকার অপ্রেসিভ। অনেক ক্ষেত্রে রাষ্ট্র পুঁজিবাদী কর্পোরেশন দ্বারা নিয়ন্ত্রিত, অথবা তারাই রাষ্ট্র চালায়। মানুষের জীবন, চিন্তা, দৈনন্দিন– এই ধরনের প্রতিষ্ঠান হয় নিয়ন্ত্রণ করে, নয়তো চূড়ান্ত নজরদারিতে রাখে; ব্যক্তিসত্তার আর বিশেষ মূল্য নেই, ব্যক্তিস্বাধীনতা সোনার পাথরবাটি। ইদানীং এরকম অনেক গল্পই পরিবেশ-সংক্রান্ত প্রলয়ের পরবর্তী বিপন্ন মানবসমাজের প্রেক্ষিতে বলা হয়। এইসব গল্পে প্রযুক্তি বেশিরভাগ সময়েই ক্ষমতাসীনদের কুক্ষিগত; যত উদ্ভাবন ঘটছে, তা মানবসমাজের হিতার্থে কমই ঘটছে, বরং তা শাসক-নিয়ন্ত্রকের ক্ষমতাকেই জোরদার করছে উল্টে।

এটা মনে হওয়া স্বাভাবিক যে, এতে ফিউচারিস্টিক সাইফাই-এর আছেটা কী? এ তো আমরা যে যুগে বাস করছি তার কথা বলছে! হ্যাঁ, আমরা একধরনের ডিসটোপিয়ান পৃথিবীতেই বসবাস করছি। কিন্তু সেই প্রসঙ্গ মুলতুবি রেখে অন্য একটা কথা ভাবা যাক, ‘ডিসটোপিয়ান সায়েন্স ফিকশন’-এর উল্টোটা কি ‘ইউটোপিয়ান সায়েন্স ফিকশন’? বলা যেতে পারে, কিন্তু এরকম লেবেল দেওয়া হয়নি কখনও। কিন্তু কনসেপচুয়ালি ব্যাপারটা ভুল নয়। এইবার ভিন্নভাবে ব্যাপারটা দেখা যাক।

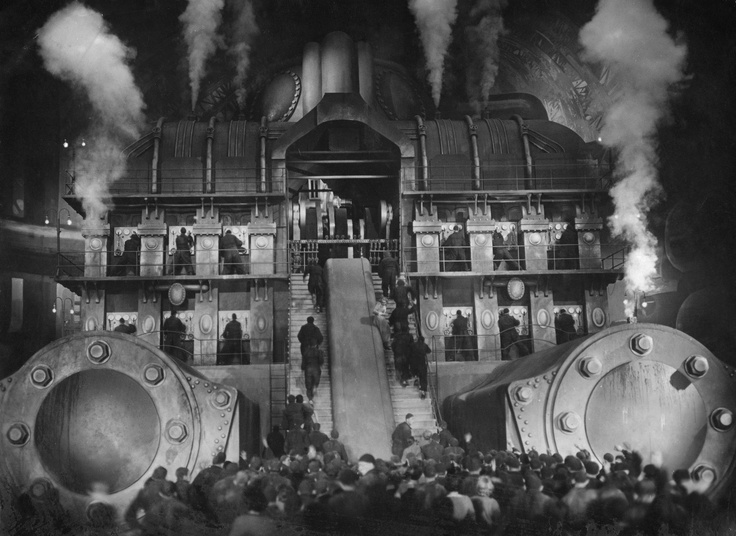

আমি আগের কিস্তিতেই কল্পবিজ্ঞানের একটা ব্যক্তিগত সংজ্ঞা দিয়েছিলাম। কল্পবিজ্ঞান আমার কাছে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির আধিপত্যর যুগে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি নিয়ে কল্পনা ও ভাবনা আশ্রিত সাহিত্য। মোটামুটি ইন্ডাস্ট্রিয়াল রেভোলিউশনের সময়ে সাধারণ মানুষ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি নিয়ে যতটা উদ্বিগ্ন ছিল (ওই বিশাল ট্রেন নামক জিনিসটা চলবে কী করে? চললে থামবে কী করে?), ততটাই নিশ্চয়ই উত্তেজিত ছিল, ততটাই ছিল বিস্ময়। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি যতই শতাব্দী ধরে লালিত বিশ্বাসের ভিতকে নড়িয়ে দিক না কেন, দেখাই তো যাচ্ছে তা মানবজীবনকে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছে, ত্বরান্বিত করছে উন্নয়ন, চিন্তার জগতে আনছে মুহুর্মুহু বিপ্লব। তো এরকম বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির (যা অ্যাপ্লায়েড বিজ্ঞান আর কী) উদযাপন যে কল্পবিজ্ঞান করত, তাকে হয়তো একটু বাড়াবাড়ি করলে ইউটোপিয়ান বলাই যায়। ইউটোপিয়ান এই সংকীর্ণ অর্থে যে, তা একটি উন্নত ভবিষ্যতের ইঙ্গিত দেয়। কিন্তু সত্যি বলতে কী, ক্লাসিক সাহিত্যের মধ্যে উদযাপন এবং সংশয় দুই-ই দ্বান্দ্বিকভাবে ছিল। অন্তত এতটা তো বলা যায়, ভাবনার দিক দিয়ে ছিল আশাবাদী। বলা যায়, কিন্তু উচ্চমানের সাহিত্যিকদের অত সহজে প্রেডিক্ট করা বোকামো হয়ে থাকে। কিছুদিনের মধ্যেই এই লেবেল এসে যাবে যে, সাইফাই বিজ্ঞান-ভাবনার ক্ষেত্রে খুবই তাত্ত্বিক, সেগুলো হল ‘হার্ড সাইফাই’, আর যেগুলি সমাজে বিজ্ঞানের প্রভাব নিয়ে বেশি ইন্টারেস্টেড, পড়তে তেমন সায়েন্স জানা হতে হবে না, সেগুলো ‘সফট সাইফাই’।

যাই হোক, কল্পবিজ্ঞানের স্বর্ণযুগে (তিন থেকে পাঁচের দশক মোটামুটি) বেশ কিছু ‘কনসেপ্ট’ নিয়ে কল্পনা জমে গেল। অবশ্যই বিজ্ঞান ও যুক্তির আধিপত্য ও জয়ের গল্প বলা হচ্ছে সেখানে, অবৈজ্ঞানিক ধ্যানধারণাকে এই গল্প একদমই রেয়াত করত না। ঠিক যেভাবে ওয়েস্টার্ন জঁরে একটি নতুন মহাদেশে নতুন মানুষের গল্প বলা হয়েছিল, এইসব গল্পে স্পেস হয়ে যায় নতুন ফ্রন্টিয়ার। মহাকাশ-যাত্রার উত্তেজনার গল্পগুলো অচিরেই অন্যান্য গ্রহকে ‘কলোনাইজ’ করার গল্প হয়ে উঠবে। এভাবে হালের জেমস ক্যামেরনের ‘অবতার’ সিরিজগুলো আসলে শ্বেতাঙ্গ এবং আদি ইন্ডিয়ানদের সংঘাতের রূপকই পেশ করে।

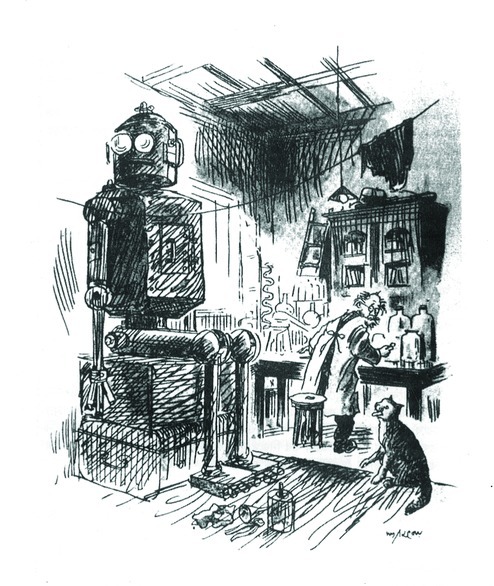

অন্য গ্রহের থিমের সঙ্গেই জড়িয়ে থাকবে ‘ফার্স্ট কনট্যাক্ট’, অর্থাৎ ভিনগ্রহীদের সঙ্গে প্রথম মোলাকাতের গল্প। যথারীতি, পাশ্চাত্যের কল্পনায় এই সমস্ত ‘এলিয়েন’-রা আগ্রাসী, আধিপত্যকামী, বিপজ্জনক বেশিরভাগ সময়েই। হাতে গোনা কিছু গল্পে তারা বন্ধুভাবাপন্ন (যেমন আমাদের সত্যজিৎ রায়ের গল্পে)। এছাড়া অবশ্যই এই যুগের চমকপ্রদ ট্রোপ হল টাইম ট্র্যাভেলের, সাইবারনেটিক্স অথবা রোবোটিক্সের, এককথায় কৃত্রিম বুদ্ধির। বেশিরভাগ সময়েই এই গল্পগুলোয় প্রোটাগনিস্ট হল বৈজ্ঞানিক, নভোচর, প্রযুক্তিবিদেরা, অর্থাৎ স্পেশালিস্টরা, যারা বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিকে ‘বিশেষভাবে জানেন’।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ ঘটল। বিশ্বজুড়ে মানুষ দেখল যে একধরনের বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি যা যুদ্ধ, ক্ষমতার আগ্রাসন, ধ্বংসের সহায়ক। অ্যাটম বোমা এবং গ্যাস চেম্বার, এরপর কোল্ড ওয়ার জুড়ে বিভিন্ন প্রকল্প, যার তুঙ্গ হল রেগনের যুগের ‘স্টার ওয়ারস’, এই নতুন আতঙ্ককে প্রতিনিয়ত বাড়িয়ে দিল। রেগনের যুগের ‘স্টার ওয়ারস’ নিয়ে যদি জানতে চান, স্ট্র্যাটেজিক ডিফেন্স ইনিশিয়েটিভ নিয়ে গুগল করুন, আমি জর্জ লুকাসের ফিল্ম সিরিজের কথা বলছি না। মোটামুটি ১৯৪৫ থেকে বছর ৪০-৪৫ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি খুব একটা হিতকর রূপ দেখায়নি। ইউরি গাগারিন মহাকাশে গেলেন বটে বা নীল আর্মস্ট্রং চাঁদে, কিন্তু এইভাবে হাজারো স্যাটেলাইটও কক্ষপথে পাঠানো হল যেগুলি আণবিক মারণাস্ত্রর সহায়ক। আখেরে গল্পটা বিজ্ঞানের জয়জয়কারের যত, তার চেয়েও সোভিয়েত-মার্কিন রেষারেষির, যে রাজা-রাজড়ার মধ্যে যুদ্ধে মানবসমাজ উলুখাগড়া মাত্র। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি ক্ষমতাবানদের হাতে প্রধান অস্ত্র এখন, যতই বিজ্ঞানমস্কতা সাধারণ মানুষের চেতনার উন্নতি করুক না কেন। এই যুগেই সাইফাই হয়ে যায় ডিসটোপিয়ান। একধরনের চেতাবনির গল্প বলতে থাকে, যে ভবিষ্যৎ আতঙ্কের, সাবধান! এই গল্পগুলো সাধারণ মানুষদের প্রযুক্তির প্রকোপে অসহায়ত্বর গল্প বলে। বিজ্ঞানের আর সেই হিতবাদী ভূমিকা রইল না।

কিন্তু এর মধ্যে ছোট হলেও দ্বান্দ্বিক একটি প্রক্রিয়া চালু হয়ে গেল। গোল্ডেন এজ সাইফাই যদি হার্ডওয়্যারের গল্প বলে থাকে, নতুন একটা অধ্যায় খুলে গেছে বিজ্ঞানের, তা হল তথ্য প্রযুক্তির এবং সফটওয়্যারের। সফটওয়্যার তো কিছু কোড, মিলিয়ন ডলারের স্পেকটাকুলার প্রযুক্তি সেখানে লাগে না। ১৯৮০-র দশকে এই মোড়টা ঘোরার আগে একবার হাতের কাছে পাওয়া নিদর্শনে ফিরে যাই। গোল্ডেন এজের সাইফাই অনেকসময়েই প্রতিভাবান অথচ সাধারণ একজন মানুষের গল্প বলত, যার অন্যতম উদাহরণ হল সত্যজিৎ রায়ের প্রফেসর শঙ্কুর। শঙ্কুর গল্পে কলকাতা বোধহয় একবার মাত্র এসেছিল। তিনি থাকেন গিরিডিতে। খুবই সাধারণ উপকরণ দিয়ে তিনি উদ্ভাবন করেন চমকপ্রদ যন্ত্রপাতি ও রাসায়নিক, যার জন্য তার সুনাম বিশ্বজুড়ে, অথচ তিনি তার উদ্ভাবনের পেটেন্ট বেচবেন না, মাস প্রোডাকশনের অনুমতি দেবেন না। তার সঙ্গে বেশিরভাগ সময়েই সংঘাত ঘটে পেটেন্ট-লোভী পুঁজিপতিদের বা খারাপ বৈজ্ঞানিকদের, যারা ক্যাপিটালিজমের কাছে নতিস্বীকার করেছে। বোঝাই যাচ্ছে, সত্যজিৎ একদম তার সেই কিংবদন্তীসম সূচনাকে মিথোলোজাইস করছেন, যখন প্রায় তামাদি প্রযুক্তি দিয়ে, ন্যূনতম পরিকাঠামো নিয়ে, অজ পাড়াগাঁয়ে তিনি নির্মাণ করবেন বিশ্বজয়ী ‘পথের পাঁচালী’। কিন্তু এই আদর্শবাদী আটপৌরে জিনিয়াসকে ডিসটোপিয়ান যুগে আর কল্পনা করা সম্ভব নয়।

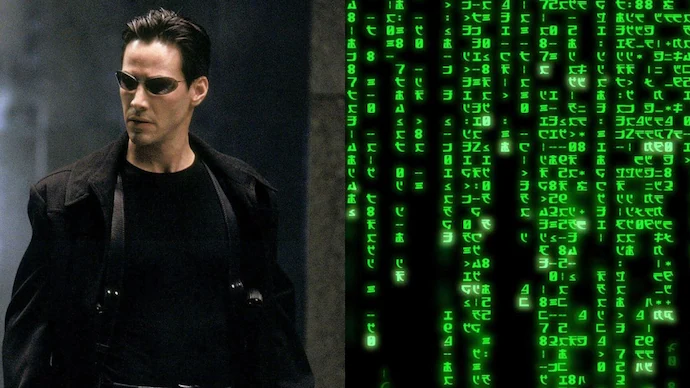

সেই সম্ভাবনা আবার ফিরে এল কোডিং আর সফটওয়্যারের যুগে। এক নতুন বৈজ্ঞানিক কল্পনা করা সম্ভব হল যে, প্রায় গরিব, কিন্তু একটা কম্পিউটার আর নেটওয়ার্কই তার কাছে যথেষ্ঠ। তা দিয়ে সে ক্ষমতার কালকুঠুরিতে হানা দিতে পারে! এই নতুন নায়কের নাম হ্যাকার, এই নতুন সাইফাই-এর নাম cyberpunk। ‘লো লাইফ হাই টেক’-এর এই গল্পগুলোর অন্যতম পথিকৃৎ হল ১৯৮৪ সালের উইলিয়াল গিবসনের ‘নিউরোমান্সার’।

সাইবারপাঙ্ক-এর ‘punk’ শব্দটা নিয়ে একটু কথা বলতে হবে। বাঙালির কাছে এই শব্দটার অবতারণা ঘটেছিল সমরেশ মজুমদারের অর্জুন সিরিজের একটি উপন্যাসে, যেখানে ‘পাঙ্ক’ সাবকালচারের আদ্যন্ত রক্ষণশীল, ভুল, প্রায় উদ্দেশ্যপ্রণোদিত উল্টো একটি চিত্র তুলে ধরা হয়েছিল। যেন তারা কিছু অ্যান্টিসোশাল, যারা বিকট পোশাক পরে, বিকট রঙিন চুল ও কেশবিন্যাসের একগাদা ভায়োলেন্ট ক্রিমিনাল-ধর্মী যুববৃন্দ। আদপেই তা নয়। পাঙ্ক সাতের দশকের একটা বিচিত্র ব্রিটিশ সাবকালচার। ছয়ের দশকের কাউন্টার কালচারের অবশেষ এই সাবকালচার, যারা জানে যে সেই ‘ইউটোপিয়ান’ স্বপ্নের দিন শেষ। আগত থ্যাচার-রেগনদের রক্ষণশীল যুগে তারা ছিল অবশিষ্ট প্রতিবাদী। যাদের বিচিত্র, বর্ণময় ফ্যাশন, সাহিত্য ও সংগীত হল একধরনের DIY (Do It Yourself) কালচার, যা (আপাতত) ফ্যাশন-ইন্ডাস্ট্রির পক্ষে বিক্রয়যোগ্য করে তোলা সম্ভব নয়। বুর্জোয়া সংস্কৃতি তারা মানে না, তারা নিজেদের এতটাই বিচিত্রভাবে পেশ করে, যাতে তাদের অন্তর্গত করে তোলা না যায়। এই সাবকালচার বোঝা আপাতত আমাদের কাজ নয়, আমি শুধু সমরেশ মজুমদারের সেই বিবরণ ভুলতে বলছি। আমাদের কাছে জরুরি এই সংখ্যালঘু প্রতিবাদী সাবকালচার এবং DIY পদ্ধতি। সাইবার পাঙ্কের হ্যাকার নায়করা এইজন্যই ‘পাঙ্ক’। তারা চুপচাপ প্রতিষ্ঠানবিরোধী, তথ্যপ্রযুক্তিকে DIY নিজের মতো ব্যবহার্য করে নেয়।

কল্পবিজ্ঞানে এইবার পাঙ্ক-এর বন্যা বয়ে যাবে। কিন্তু তার মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ যেটি, ‘স্টিমপাঙ্ক’, তা নিয়ে দু’-কথা বলে আজকের ‘কনসেপচুয়াল কিস্তি’ শেষ করব। সাইবার পাঙ্ক কল্পনা মোটামুটি ডিসটোপিয়ান সাইফাই-এর অন্তর্গতই বলা যায়। কর্পোরেট তথ্যপ্রযুক্তির তুঙ্গ শাসনের সময় একটি আড়ালবর্তী হ্যাকার নায়কের গল্প বলা হয় এখানে, যে আবার বিজ্ঞান-প্রযুক্তিকে সাধারণ মানুষের আয়ত্বে এনে ফেলেছে। কিন্তু স্টিমপাঙ্ক আরও র্যাডিকাল ব্যাপার-স্যাপার ঘটাচ্ছে, যা কল্পবিজ্ঞানের ভিতকে পাল্টে দেয় আমার মতে।

স্টিমপাঙ্কের ‘স্টিম’ আসছে বাষ্পচালিত প্রযুক্তি থেকে, উদাহরণ লোকোমোটিভ ট্রেন। কোন সময়ে এই প্রযুক্তি ছিল? অবশ্যই উনিশ শতকে, ইন্ডাস্ট্রিয়াল রেভোলিউশনের প্রাক্কালে, ভিক্টোরিয়ান যুগের ইংল্যান্ডে ও সমসাময়িক পাশ্চাত্যে। স্টিমপাঙ্ক একটি ‘কল্পিত উনিশ শতক’-এর গল্প বলে। এই গল্পের অন্যতম ‘মেথড’ হল anachronism-এর, অর্থাৎ সেই যুগে অসম্ভব এমন বিজ্ঞান বা প্রযুক্তি ভাবনার। যেমন ধরুল বাষ্পচালিত কম্পিউটার ও তথ্যপ্রযুক্তি, সেই সময়ে যদি স্পেস ট্র্যাভেল ঘটত, যদি সেই সময়ে সেই সময়কার প্রযুক্তি দিয়েই এসে যেত টেলিভিশন বা ইন্টারনেট। বেশিরভাগ লেখকই স্টিম পাঙ্কের অনুপ্রেরণা হিসেবে ধার্য করেন কল্পবিজ্ঞানের আদিগুরু জুল ভের্নকে।

ভেবে দেখুন, কেন অধিকাংশ সাইফাই ফিউচারিস্টিক? কারণ তা সম্ভাবনার গল্প বলে, সে উদ্ভাবনেরই হোক, বা অন্বেষণের, বা আতঙ্কের। হয় এই কল্পনা ভবিষ্যৎ-আশ্রয়ী, নয় এই কল্পনা বলে যে বর্তমানেই নানা সম্ভাবনা লুকিয়ে। ‘বঙ্কুবাবুর বন্ধু’-তে যখন অ্যাঙ ইউএফও চড়ে আসে, সে বাকি পৃথিবীকে ঢাকঢোল পিটিয়ে জানিয়ে আসে না। এরকম গল্পে অনেক কল্পনাশ্রয়ী ঘটনাই গোপনে ঘটে। কারণ বর্তমান জিনিসটা সবসময়েই আমাদের পুরোপুরি জানা হয়ে ওঠে না। কিন্তু অতীত তো মূর্ত, তা তো ঘটে গেছে, তার মধ্যে তো আর নতুন কোনও সম্ভাবনা নেই। অতীতাশ্রয়ী কল্পবিজ্ঞানের গল্প বললেও এমন কিছুর গল্প বলতে হবে, যা গূঢ় এবং গোপন, মানুষ যার কথা শোনেনি। কিন্তু স্টিমপাঙ্ক সেই অনড় অতীতকেই পাল্টে দিচ্ছে সামগ্রিকভাবে! পাল্টে দিচ্ছে এমন একটা মুহূর্তকে, যখন আমাদের চেনা আধুনিক যুগের শুরু একরকমের! আদতে সে পাল্টে দিচ্ছে ইতিহাসকেই!

এইটাই পাঙ্ক DIY ইতিহাসচেতনা! অর্থাৎ ঐতিহাসিক অতীত তো সর্বজনস্বীকৃত নৈর্ব্যক্তিক অনড় সত্যের তথ্যাবলি। সেটা যিনি নাড়িয়ে দিচ্ছেন, পাল্টাচ্ছেন তিনি নিজের খেয়াল মতো পাল্টাচ্ছেন, একজনের পাল্টানো আরেকজনের পাল্টানোর সঙ্গে মিলবে না। কিন্তু এখানে প্রধান ব্যাপারটা হল ইতিহাসের জগদ্দল রূপকে অস্বীকার করে কল্পনা দিয়ে সাবভার্ট করা। স্টিমপাঙ্ক হল অ্যান্টি-ইতিহাস। স্টিমপাঙ্ক যেটা বলে যে অতীত একইরকম হওয়ার কথা ছিল না। যেরকমভাবে অতীত অপরিবর্তনীয় অনড় আছে, তা আছে শাসকদের, ক্ষমতার ন্যারেটিভের দৌলতে। ভিন্নও তো হতে পারত। যেহেতু কেমন ভিন্ন হতে পারত আমরা কখনওই জানতে পারব না, তাই আমরা নিজের খেয়ালের রঙে রাঙিয়ে তা পাল্টে দিই!

অতএব স্টিমপাঙ্কে সেই ধ্রুপদী বিজ্ঞানমনস্কতা কিছুতেই থাকতে পারে না। কারণ তথাকথিত এই ‘বিজ্ঞানমনস্কতা’-ই কোল্ড ওয়ারের যুগে মানবহিতার্থে ব্যর্থ প্রমাণিত হয়েছে (আজও হচ্ছে সোশাল মিডিয়ার যুগে); এই বিজ্ঞানমনস্কতা ব্যর্থ প্রগতিশীলদের আধিপত্যকামী একটা ‘বিশ্বাস’ মাত্র। বিজ্ঞানের ইতিহাসের যে রূপরেখা, তাকেই তো ঘেটে ঘণ্ট করে স্টিমপাঙ্ক। অর্থাৎ, পাঙ্কের যে প্রতিষ্ঠান-বিরোধিতা, তার মেজাজ ধরেই স্টিমপাঙ্ক যেন বলছে যে– তোমরা বিজ্ঞান, সত্য, প্রামাণ্যতার যে ইতিহাস বল, সেটা মানি না। ইতিহাস আমাদের দমবন্ধ করে দেয়। ইতিহাসে আর কিছু সম্ভাবনা থাকে না। আজ কলকাতার বাঙালি তার নিজের ভাষা ভুলছে কারণ তার গোড়াপত্তন ঘটেছিল ব্রিটিশ কলোনিয়ালিজমে, এই সত্য তো পাল্টাবে না। অতএব আমি তাকেই দিলাম পাল্টে! (বলাই বাহুল্য, বাংলা স্টিমপাঙ্ক খুব বেশি লেখা হয়নি, এর মধ্যে উল্লেখ করতে হবে সুমিত বর্ধনের ‘অর্থতৃষ্ণা’ এবং কিছু ছোটগল্পের)। যেহেতু স্টিমপাঙ্ক ইতিহাসকেই পাল্টে দেয়, অতীতকে করে দেয় ফিউচারিস্টিক, বিজ্ঞানভাবনার মধ্যে আনে গোলযোগ, তাই তাতে ম্যাজিক-অ্যালকেমি, ভূত-ভ্যাম্পায়ার, এলিয়েন-অপদেবতা, যা কিনা সাইফাই-এ ব্রাত্য ছিল এতদিন, কারণ লেখক কমিটেড ছিলেন বিজ্ঞানমস্কতায়, সেইসব অর্বাচীন ভাবনা খেয়ালখুশিতে দাপিয়ে বেড়াতে পারে। আমার মতে, স্টিমপাঙ্ক সাইফাই-ফ্যান্টাসির কল্পনাকে নতুনভাবে মুক্ত করে দেয়।

স্টিমপাঙ্ক-এর যে নিহিত প্রতিষ্ঠান-বিরোধিতা, তা মধ্যমানের লেখকদের অজ্ঞানতায় ও কালচার-ইন্ডাস্ট্রির এই ধারাকে কুক্ষিগত করার দৌলতে বেশিদিন টেকেনি। সে তো হয়েই থাকে, এমনকী পাঙ্ক সাবকালচারও অচিরেই ফ্যাশনেবল হয়ে গেছিল। কিন্তু স্টিমপাঙ্ক অচিরেই কল্পনার বাঁধ খুলে দিয়েছিল। এইবার একের পর এক punk subgenre অতীতকে হেলায় উল্টে-পাল্টে দেবে। আমি কয়েকটার মাত্র উদাহরণ দিচ্ছি। ক্লকপাঙ্ক রেনেসাঁ যুগকে পাল্টে দেয়। ডিজেলপাঙ্ক বিশ্বযুদ্ধের সময় থেকে পাঁচের দশককে। অ্যাটমপাঙ্ক কোল্ড ওয়ার যুগকে। আবার ‘ক্যাসেট ফিউচারিজম’ আটের দশকে (‘স্ট্রেঞ্জার থিংস’)। স্টোনপাঙ্ক নিওলিথিক যুগে ভবিষ্যতের প্রযুক্তিকে ফেলবে। ব্রোঞ্জপাঙ্ক গ্রেকোরোমান সভ্যতাকে দেবে পাল্টে। এছাড়াও আরও কিছু ‘পাঙ্ক’-এর উদ্ভাবন হয়েছে, যেগুলি অতীত বা ইতিহাসকে পাল্টে দেওয়ার কাজ করে না। তার মধ্যে একটি হল ‘বায়োপাঙ্ক’, যার ক্ষেত্র হল বায়োটেকনোলজি; ন্যানোপাঙ্ক-এর ক্ষেত্র হল ন্যানোটেকনোলজি। বিখ্যাত ‘ব্ল্যাক মিরর’ টিভি সিরিজকে অনেকের মনে হতে পারে ডিসটোপিয়ান। কিন্তু ভেবে দেখুন, আসলে এই সিরিজটা মূলত আজকের অ্যালগরিদম-ভিত্তিক, সোশাল মিডিয়া আকীর্ণ আমাদের পারিপার্শ্বিককেই খানিক accentuate করে দেখাচ্ছে। সেই জন্যই এই ধারাকে হয়তো বলা যাবে nowpunk (এই শব্দটার প্রচলন ঘটছে)।

একটি নতুন ধরনের পাঙ্ক-এর কথা বলে আজকে শেষ করব– solar-punk– সবেমাত্র শুরু হয়েছে যার ভাবনার, এখনও প্রামাণ্য সাহিত্য সেভাবে ক্যানোনাইজড হয়নি। তার আগে একটু ভূমিকা প্রয়োজন। যে প্রসঙ্গ দিয়ে শুরু করেছিলাম। ডিসটোপিয়ান সায়েন্স ফিকশনের তো যে সমাজে আমরা আছি তার মানবতাবিরোধী সম্ভাবনা নিয়ে সাবধান, সতর্ক করে দেওয়ার কথা, বা অরওয়েলের ১৯৮৪-এর মতো ভীতি উদ্রেক করার কথা। কিন্তু ইদানীং সিনেমা-ওটিটি-তে (সুপারহিরো জঁর ছাড়া) প্রায় সমস্ত ফিউচারিস্টিক সাইফাই-ই ডিসটোপিয়ান। এইসব দেখি যখন তখন সন্দেহ হয়, আমরা শাসন-প্রযুক্তির ভবিষ্যৎ নিয়ে দুশ্চিন্তিত হচ্ছি, না আমাদের ডিসটোপিয়াকে ‘নান্দনিকভাবে ভালো লাগতে’ শুরু করেছে? ঠিক যেমন আগের একটি কিস্তিতে গ্যাংস্টার জঁর নিয়ে বলেছিলাম। আমরা কি মানবসমাজের তামসিকতাকে অবধারিত বলে প্রথমে মেনে নিতে শুরু করেছি, তারপর শুরু করেছি উপভোগ করতে? অধুনার সাইফাই ও ফ্যান্টাসির (এই জঁর নিয়ে পরের কোনও কিস্তিতে বিস্তারিত হবে) সার্বিক তমসাচ্ছন্নতা নিয়ে প্রশ্ন তোলার সময়ে এসেছে। ক্যাপিটালিজমের যে পর্যায়ে আমরা আছি, তা আমাদের বলতে চায় যে এর কোনও বিকল্প নেই। এর অন্ত এবং আমূল পরিবর্তন সন্ধান করা বৃথা, এই অবক্ষয়কেই মেনে নাও, পারলে ‘ভার্চুয়াল’ দূরত্ব থেকে এই সমূহ পতন উপভোগ করো। আখেরে মিডিয়াভর্তি ডিসটোপিয়া কি সেটাই করাচ্ছে আমাদের?

এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছে আরেকটি বিষয়, পরিবেশ-বিপর্যয়। গ্লোবাল ওয়ার্মিং-এর যে প্রলয়ের দিকে আমরা এগোচ্ছি, তা নিয়ে সায়েন্স ফিকশনকে বলা হয় ক্লাই-ফাই বা ক্লাইমেট-ফিকশন। সেখানেও অবধারিত ধ্বংসের কথা থেকে সতর্কতা হিসেবেই থাকে। কিন্তু সেই সাবধানবাণী যখন শোনার কথা তখন আমরা পাত্তা দিইনি; এখন বোধহয় সময় পেরিয়ে গেছে। সেরকম অ্যাপোকালিপ্টিক কল্পনা কি আমাদের বোধজগতের প্যারালিসিস করে দেয়? নিমজ্জিত করে দেয় নিষ্ক্রমণহীন নেতি-তে?

সোলারপাঙ্ক কালচার-ইন্ডাস্ট্রির এই তমসায় সমর্পণ করার প্রবণতার বিরুদ্ধে যেতে চায়, কল্পনা করতে চায় এমন এক বিশ্ব ও সময় (ভবিষ্যৎ না হলেও) যখন আশা, ভ্রাতৃত্ব, এমপ্যাথি-র মনুষ্যত্ব বাতিল হয়ে যায়নি। নামকরণ অবশ্যই সোলার টেকনোলজি থেকে আসছে। সূর্যালোকে উজ্জ্বল সবুজ একটি হতাশাবিরোধী বিশ্ব এই কল্পনা তৈরি করতে চায়। অনেকে hopepunk নামে একটি সাবজঁরের কথা ভাবছেন, নামেই বোঝা যাচ্ছে ব্যাপারটা কী।

আজকের কিস্তিতে সায়েন্স ফিকশন জঁরের কিছু গোত্র, কিছু কনসেপ্ট নিয়ে আলোচনা করলাম মাত্র। আমরা বাঙালি দর্শক-পাঠক-বোদ্ধারা এর কতটা নিয়ে অবগত ছিলাম? তবে বলতে পারি, বাঙালির লেখা কল্পবিজ্ঞানে হয়তো দেখা যাবে এর সবক’টারই, ঢাক-ঢোল না পিটিয়ে হলেও এবং কনসেপ্টগুলির প্রবর্তনের আগেই, কমবেশি চর্চা ঘটেছে অন্তত কনসেপচুয়াল লেভেলে। তার বিস্তৃতি ঘটানো তো পাঠকের স্বীকৃতির ওপর অনেকটা নির্ভর করে।

…পড়ুন এই কলামের অন্যান্য পর্ব…

১৫. সাই-ফাই, ফ্যান্টাসি, হরর– তিনটে জঁরেই অবাস্তব নিজেকে মেলে ধরেছে বাস্তবের মতো করে

১৪. ফিউডাল রক্ষণশীলতা থেকে পুঁজিবাদী শিকড়হীনতায় পতনের গল্প বলে গডফাদার ট্রিলজি

১৩. গ্যাংস্টার জঁর– সভ্যতার সূর্যগ্রহণের মুহূর্ত ছায়ামূর্তিদের গল্প বলার সময়

১২. ফাম ফাতাল নারীর আর্কেটাইপের কি কোনও ঐতিহাসিক ভিত্তি আছে, না সে কেবলই একটি ‘টাইপ’?

১১. রহস্যসন্ধানীর পালাবদল, ফিল্ম নোয়া আর আমরা

১০. ফিল্ম নোয়া– নাগরিক আলোর মধ্যে আঁধারের বিচ্ছুরণ

৯. ‘দ্য হেটফুল এইট– এখন ওয়েস্টার্ন যেরকম হতে পারত

৮. একটি মৃতদেহ দেখানো ও না-দেখানোর তফাত থেকে বোঝা যায় ‘শোলে’ শুধুমাত্রই অনুকরণ নয়

৭. যখন জঁর নিজেকে নিয়েই সন্দিহান

৬. আমেরিকার ‘হয়ে ওঠা’-র কল্পগল্প

৫. একটি সভ্যতার হয়ে ওঠার মিথোলজি

৪: পশ্চিমে এল এক নারী, বেজে উঠল অমর সংগীত

৩. জঁরের ফর্দ– দৃশ্য, শব্দ, প্রেক্ষাপট

২. ট্যাক্সি ড্রাইভার এবং তার পূর্বসূরি দুই নায়ক ও একটি ছদ্মবেশী জঁর

A Unit of: Sangbad Pratidin Digital Private Limited. All rights reserved