সুদোকুর পূর্বসূরি কারা? গণিতের নেশা মানুষকে তাড়া করেছে জ্ঞানচর্চার আদিযুগ থেকেই। আঠেরো শতকে সুইস গণিতবিদ অয়লার একটা গণিতের সমস্যা নিয়ে ভাবছিলেন। তাকে ডাকা হয় ‘লাতিন স্কোয়ার’ নামে। যে কোনও ‘ক X ক’ ছক (‘ক’ এখানে যে কোনও সংখ্যা হতে পারে), তাতে ওই ‘ক’ সংখ্যক চিহ্নকে এমনভাবে বসাতে হবে, যেন প্রত্যেক পাশাপাশি বা লম্বালম্বি শ্রেণিতে প্রত্যেকটা চিহ্নই ঠিক একবার করে বসে। অয়লার লাতিন বর্ণগুলিকে চিহ্ন হিসেবে ব্যবহার করেছিলেন বলে নাম হয়ে যায় ‘লাতিন স্কোয়ার’। এখন জানা যায়, সপ্তদশ শতকে কোরিয়ান গণিতবিদ চোই-সোক-জোং-ও এইরকম অঙ্কের ছক বানিয়েছিলেন।

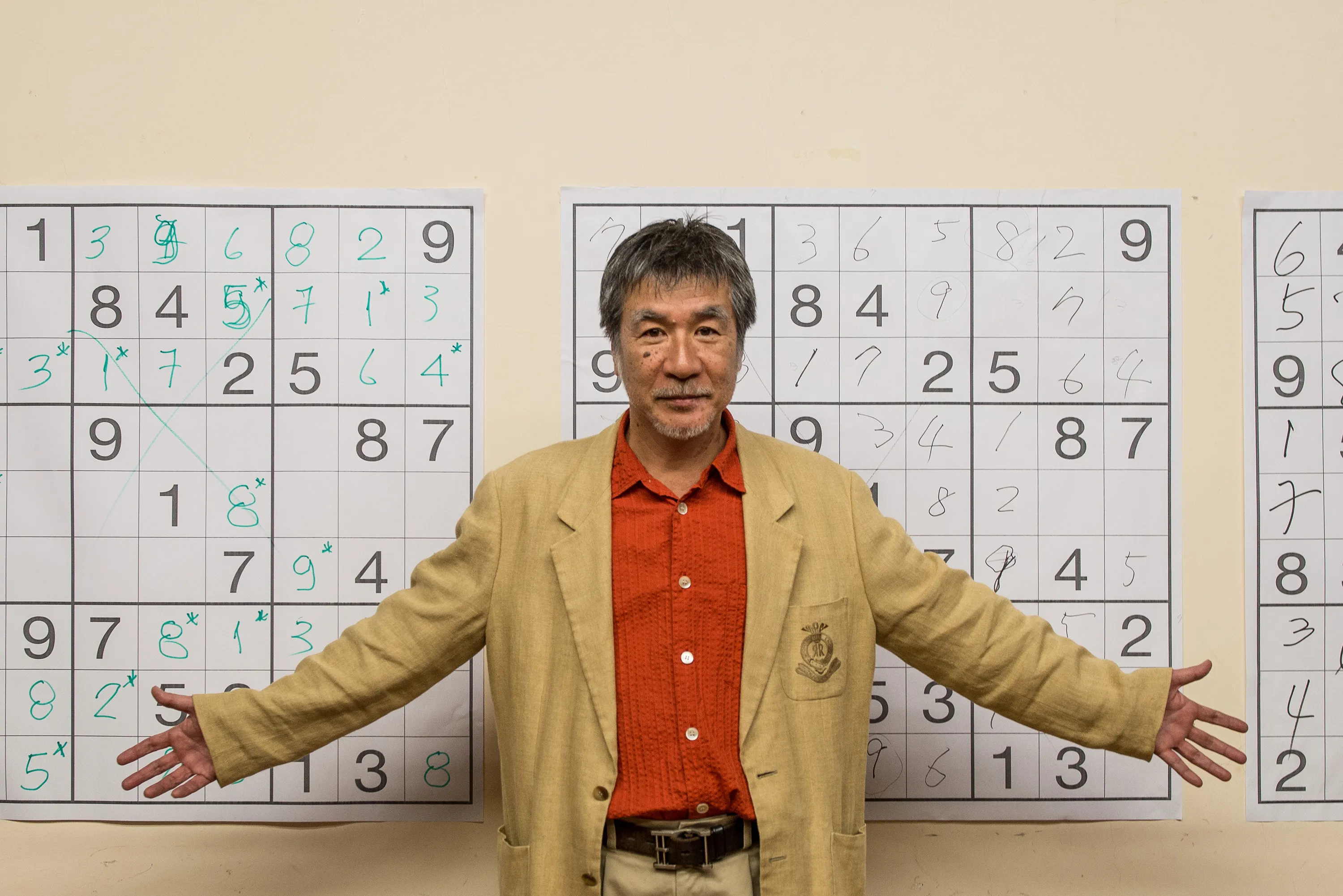

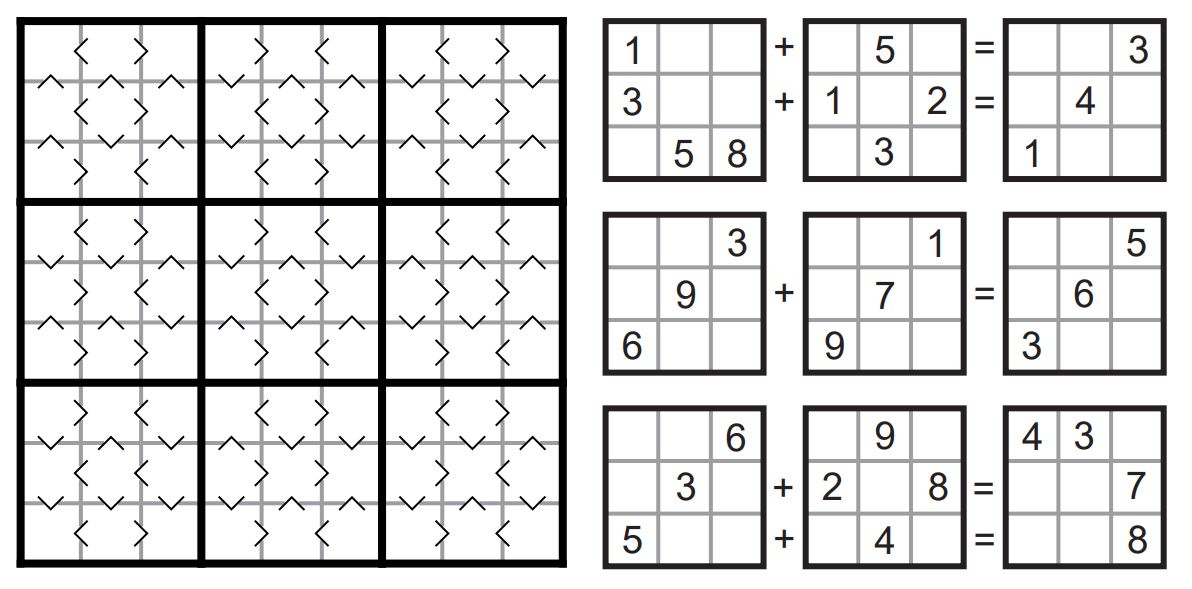

সুদোকুর ছক। বড় একটা বর্গক্ষেত্র, তার মধ্যে ৩ X ৩ মেজ বর্গক্ষেত্র– সংখ্যায় মোট ন’টা। সেই মেজ চৌকোগুলোর মধ্যে আবার ছোট-ছোট আরও খোপ– একেকটায় ন’টা করে। অর্থাৎ, বড় চৌকোটায় পাশাপাশি একেকটা লাইনে ন’টা ছোট ঘর, ওপর-নিচেও তাই। নিয়ম সহজ– কিছু কিছু ছোট খোপে ১ থেকে ৯-এর মধ্যে কোনও না কোনও সংখ্যা বসানো আছে, বাকিগুলোকে ভরাট করতে হবে। আর সে কাজটা এমনভাবে করতে হবে, যেন পাশাপাশি, লম্বালম্বি যে-কোনও দিকে পরপর ন’টা ঘরে, অথবা একেকটা মেজ বাক্সর মধ্যে ১ থেকে ৯ পর্যন্ত সবকটা সংখ্যারই ঠাঁই হয়ে যায়, কোনও একটা সংখ্যা একের বেশিবার না চলে আসে!

নিয়মটা শুনতে সহজ। করতে গেলেই দেখা যায়, বিস্তর মুশকিল। গুণে-গেঁথে, এদিক-ওদিক হিসেব করে একটু একটু করে ভরাট করা। আর সেই মজাতেই পৃথিবীবাসী মজেছে, গত দু’দশক ধরে।

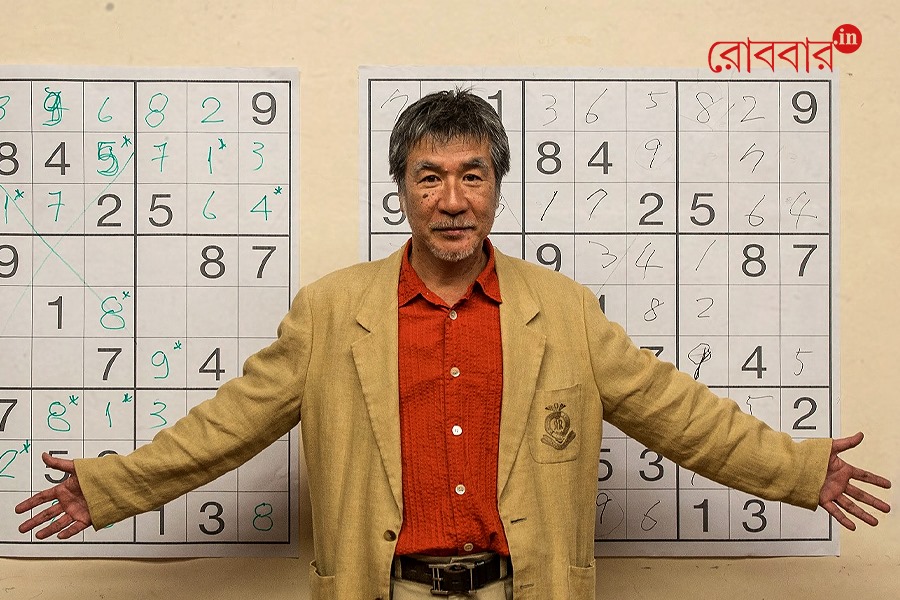

সুদোকু নামটা এল কী করে? খেলাটা কী করেই বা এত জনপ্রিয় হল? তার পিছনে আছে মাকি কাজি নামে এক জাপানি মানুষের উদ্যম আর উৎসাহ। আটের দশকে বন্ধুদের সঙ্গে মিলে একটা ধাঁধার পত্রিকা চালাতেন তিনি, ‘নিকোলি’ নামে। এই পত্রিকাতেই মাকি কাজি নিয়মিত প্রকাশ করতে আরম্ভ করেন সংখ্যার ছকের এই খেলাটি। নাম হিসেবে একটি জাপানি বাক্যবন্ধ ভেবেছিলেন প্রথমে– ‘সুজি ওয়া দোকুশিন নি কাগিরু’ (যার মানে, ‘প্রত্যেকটা সংখ্যাই এক অঙ্কের হবে’)। যাতে ভুল করেও কেউ দু’অঙ্কের সংখ্যা বসিয়ে না ফেলে, তাই হয়তো এই আগাম সতর্কতাবাণী! সেটাই কেটে-ছেঁটে সংক্ষিপ্ত রূপ দিলেন কাজি, নাম হল ‘সু’ (অঙ্ক বা ডিজিট) ‘দোকু’ (একটি)।

মাকি কাজি মারা গেছেন ঠিক চার বছর আগে, এই তারিখে। ২০২১ সালের ১০ই আগস্ট। তাঁর হাতে গড়া খেলাটি কিন্তু দাপিয়ে বেড়াচ্ছে বিশ্বজুড়ে।

সুদোকুর আগে

কারা ছিল সুদোকুর পূর্বসূরি?

গণিতের নেশা মানুষকে তাড়া করেছে জ্ঞানচর্চার আদিযুগ থেকেই। তাই অঙ্কভিত্তিক ধাঁধার খেলাও মানুষ বানাতে চেয়েছে চিরদিনই। যেমন, ধরা যাক ‘ম্যাজিক স্কোয়ার’। ৩ X ৩ বা ৪ X ৪ বর্গক্ষেত্র– পাশাপাশি, কোনাকুনি, লম্বালম্বি যে-ভাবেই একটা সারিকে যোগ করা হোক না কেন, বেরবে একই উত্তর। এই চমকপ্রদ গণিতের ছক প্রাচীন চিনদেশে আবির্ভূত হয়, খ্রিস্টজন্মেরও প্রায় ২০০ বছর আগে। ভারতবর্ষে এই ম্যাজিক স্কোয়ারের প্রথম উল্লেখ পাওয়া যায় বরাহমিহিরের রচনায়। এখানে অবশ্য এমন কোনও নিয়ম ছিল না যে একেকটা সংখ্যা শুধু এক অঙ্কেরই হতে হবে! কাজেই সুদোকুর সঙ্গে মূলগত পার্থক্য আছে। তবে বিভিন্ন খোপে সংখ্যা বসানোর ব্যাপারটা খানিকটা একইরকম।

আঠেরো শতকে সুইস গণিতবিদ অয়লার একটা গণিতের সমস্যা নিয়ে ভাবছিলেন। তাকে ডাকা হয় ‘লাতিন স্কোয়ার’ নামে। ধরা যাক একটা ৩ X ৩ বা ৪ X ৪ বা যে কোনও ‘ক X ক’ ছক (‘ক’ এখানে যে কোনও সংখ্যা হতে পারে), তাতে ওই ‘ক’ সংখ্যক চিহ্নকে এমনভাবে বসাতে হবে, যেন প্রত্যেক পাশাপাশি বা লম্বালম্বি শ্রেণিতে প্রত্যেকটা চিহ্নই ঠিক একবার করে বসে। অয়লার লাতিন বর্ণগুলিকে চিহ্ন হিসেবে ব্যবহার করেছিলেন বলে নাম হয়ে যায় ‘লাতিন স্কোয়ার’। এখন জানা যায়, সপ্তদশ শতকে কোরিয়ান গণিতবিদ চোই-সোক-জোং-ও এইরকম অঙ্কের ছক বানিয়েছিলেন, যা বস্তুত ওই লাতিন স্কোয়ারেরই প্রকারভেদ। সে অর্থে তিনি কিন্তু অয়লারেরও পূর্বসূরি।

উনিশ শতকের শেষ দশকে ফরাসি কিছু সংবাদপত্রে সুদোকু-ধাঁচের কিছু খেলা প্রকাশিত হতে শুরু করে। চলেও বেশ কিছুদিন। কিন্তু তারপর বিশ্বযুদ্ধের আবহে আস্তে আস্তে সে খেলা হারিয়ে যায় জনমানস থেকে। ১৯৭৯ সালে হাওয়ার্ড গার্নস নামে এক অবসরপ্রাপ্ত মার্কিনি স্থপতি সেদেশের ‘ডেল’ পত্রিকায় কিছু ধাঁধা পাঠাতেন, যা প্রকাশ হত। সেই ধাঁধার মধ্যে ছিল ‘নাম্বার প্লেস’ নামে একটি খেলা, গঠনগত দিক দিয়ে যা প্রকৃতপক্ষে আধুনিক সুদোকু-ই।

এরই কিছু বছরের মধ্যে মাকি কাজির হাত ধরে জাপানে আবির্ভাব সুদোকুর। প্রথম প্রথম এর জনপ্রিয়তা সীমাবদ্ধ ছিল জাপানেই। তারপর আস্তে আস্তে ছড়িয়ে পড়ল জাপানের বাইরেও, আলোড়িত করল ধাঁধাপ্রেমী মানুষজনকে। ২০০৫ থেকে ভারতবর্ষ-সহ বিভিন্ন দেশের সংবাদপত্রগুলোও শুরু করল নিয়মিত সুদোকু ছাপানো।

বাকিটা ইতিহাস।

রণকৌশল

যাঁরা সুদোকুর চর্চা করেন, কিছুদিন অনুশীলনেই দিব্যি চিনে নেন অলিগলি রাস্তাঘাট, বুঝে যান কী করে এগিয়ে যেতে হবে সমাধানের দিকে। কিছু সুদোকু ধাঁধা থাকে বেশ সহজ– চারপাশের সংখ্যাগুলোকে একবার ভালো করে জরিপ করে নিলেই ফাঁক ভরিয়ে দেওয়া যায়। একটা ঘরে থিতু হয়ে আশেপাশের প্রতিবেশীদের একঝলক দেখে নিয়ে মনে মনেই হিসেব করে নেওয়া যায়– নাহ, এখানে ১ আর ৬ বসবে না, একই সারিতে অন্য ১ আর ৬ আছে। ৫ আর ৭-ও বাদ– লম্বালম্বি ঘরগুলো দেখলে। নিজস্ব মেজ-বর্গক্ষেত্রটা দেখলে হয়তো বেরিয়ে যাবে ২, ৩, ৮, ৯ বাদ। ফলে হাতে রইল অগতির গতি ৪! ঝানু গোয়েন্দা যেমন অ্যালিবাই আর মোটিভ যাচাই করে সম্ভাব্য অপরাধীর তালিকা থেকে একটা একটা নাম সরিয়ে নিতে থাকে, এ-ও তেমনই।

সবসময় অমন সরল-সোজা হয় না ব্যাপারটা। হয়তো দেখা গেল, যুক্তি দিয়ে অনেক সম্ভাবনা বাতিল করার পরও একটা ঘরের জন্য দু’জন পদপ্রার্থী আছে, ৪ আর ৫। আবার মজা হয়, একই সারিতে আরেকটা ঘরও হয়তো দেখা গেল অমন, যাতে ৪ বা ৫ এই দুটোর মধ্যেই কাউকে একটা বসতে হবে। এই দুটো ঘর, সুদোকু-বিশারদদের পরিভাষায় ‘যমজ’। এদের দুজনের মধ্যে কেউ ৪ পাবে, কেউ ৫। এইটুকু ধরে নিয়ে বাকি ঘরদের ভর্তি করা হতে থাকে তখন। শেষ পর্যন্ত কিছু একটা ‘ক্লু’ জুটে যায়, যা দিয়ে নিশ্চিত হওয়া যায় কে ৫ পাবে, আর কে ৪!

আরেকটা মজার টার্ম আছে সুদোকু সমাধানের। ‘অ্যারিয়াডনির সুতো’। গ্রীক পুরাণের রাজকন্যা অ্যারিয়াডনিকে মনে আছে তো? সেই যে ক্রিটদ্বীপের রাজা মিনোসের ছিল এক পেল্লায় গোলকধাঁধা, তার মধ্যেখানে অর্ধেক-মানুষ অর্ধেক-ষাঁড় এক ভয়ানক দৈত্য। মিনোসের নির্দেশে নিয়মিতভাবে সেই গোলকধাঁধায় প্রবেশ করতে হত এথেন্সের তরুণদের, গোলকধাঁধা থেকে বেরতে পারত না তারা, শিকার হত দৈত্যের। শেষ পর্যন্ত বীর থিসিয়াস আসেন গোলকধাঁধা অভিযানে। মিনোস-দুহিতা অ্যারিয়াডনি তাঁকে ভালোবেসে ফেলেন, হাতে তুলে দেন সুতোর এক বল– যাতে সুতো দিয়ে রাস্তা চিহ্নিত করে নিতে পারেন গোলকধাঁধার মধ্যে। থিসিয়াস প্রবেশদ্বারে সুতোর একপ্রান্ত বেঁধে নিয়ে এগোতে থাকেন, শেষ পর্যন্ত বধও করেন সেই দানবকে।

কিন্তু তারপর ফেরার পথ খুঁজে পাবেন কী করে ওই ভুলভুলাইয়ার মধ্যে? কেন– ওই তো অ্যারিয়াডনির সুতো। ভুল পথে চলে গেলে সুতো বেয়ে বেয়ে চলে আসবেন ঠিক বিন্দুটিতে। সুদোকুতেও তেমনি। ধরা যাক, একটা ঘরে ৪, ৫ বা ৭ যে-কেউই বসতে পারে আপাতত, কোনটা সেটা এই মুহূর্তে বোঝা যাচ্ছে না। প্রথমে ৪ ধরে এগোনো যাক। সেই অনুসারে সংখ্যা বসানো হোক আশেপাশের ঘরে, তার পাশের ঘরে, এইরকম। এভাবে যেতে যেতে হয়তো দেখা যাবে, রাস্তা ভুল ছিল। কারণ এমন জায়গায় পৌঁছে যাচ্ছি যেখানে একই পঙ্ক্তিতে দুটো ৬ বসে যাচ্ছে। কী করব তখন? হ্যাঁ, ওই অ্যারিয়াডনির সুতো ধরে ধরে ফিরে আসব সেই বিন্দুতে, যেখানে চারের-পাঁচের আর সাতের সম্ভাব্য রাস্তা আলাদা হচ্ছিল। এবার ৫ বসিয়ে এগোতে থাকি? সেইভাবে বসাতে থাকি বাকি সংখ্যাদের? যদি সেভাবে যেতে যেতে কোনও ঠোক্কর না খাই, লজিকালি বাকি সংখ্যারা মিলে যেতে থাকে, তাহলে এটাই সম্ভাব্য উত্তর।

বেশি সংখ্যক ঘর আগে থেকে ভরাট থাকলেই যে সমাধান দ্রুততর হবে, এমনটাও সবসময়ে ঠিক নয়। কারণ, সমাধান সহজ না জটিল সেটা নির্ভর করে ‘ক্লু’ গুলো কীভাবে সজ্জিত, তার ওপর। ২০-টা ক্লু, অথচ চটপট ধাঁধার উত্তর বের করে ফেলা গেল; আবার অন্যভাবে সাজানো ৩০-টা ক্লু নিয়েও অত সহজ হল না কাজটা– এমন উদাহরণ হামেশাই মেলে। সবচেয়ে কম যে-সংখ্যক ক্লু থেকে গোটা ছকটা সৃজন করে নেওয়া যায়, তা হল ১৭, যদি উপযুক্তভাবে সাজানো থাকে সেই সংখ্যাগুলো।

শুধু কি খেলা?

সুদোকু কি নিছক খেলাই? অবসর বিনোদনের উপকরণ মাত্র? উঁহু। গণিত, কম্পিউটার সায়েন্স, পদার্থবিদ্যার মতো বিষয়গুলোর সঙ্গেও সুদোকুর নিবিড় যোগাযোগ রয়েছে।

এই ধরনের গাণিতিক সমস্যার পারিভাষিক নাম ‘Constraint Satisfaction Problem’। মানে, সুদোকুর ছকে আমরা যা-খুশি সংখ্যা বসিয়ে যেতে পারি, কিন্তু পথে কিছু বাধা বা কন্সট্রেইন্ট রয়েছে, কারণ কিছু সংখ্যা আগে থেকেই বসিয়ে দেওয়া আছে। তারা জায়গায় জায়গায় দিয়ে রাখছে নিষেধের বেড়া। এক সারিতে এক সংখ্যা দু’বার বসবে না, প্রত্যেকটা সংখ্যাকে একবার না একবার সেই সারিতে বসতেই হবে, ইত্যাদি। এবার, সত্যি কথা বলতে কী, নানারকম নিষেধের বেড়াজাল মেনেও কীভাবে একটা সমাধান খুঁজে পাওয়া যায়– তার প্রয়োগক্ষেত্র বিশাল! পদার্থবিজ্ঞান হোক, জীববিদ্যা হোক বা অর্থনীতির পাঠ– সর্বত্র ছড়িয়ে আছে এই ধরনের গাণিতিক সমস্যা। এই নিয়ে তাত্ত্বিক কাজ, কম্পিউটার অ্যালগরিদম তৈরি করার কাজ– সবই করেন বিজ্ঞানীরা। বাস্তব জীবনের সমস্যাগুলো গাণিতিকভাবে আরও জটিল, কন্সট্রেইন্ট বা নিষেধাজ্ঞাও নানাবিধ। কিন্তু তার একটা ছোট মডেল হিসেবে সুদোকুর তুলনা নেই।

এমনকী কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা, যা নিয়ে এখন সারা পৃথিবী তোলপাড়– তারও মডেল তৈরির কাজে সুদোকুর সাহায্য নেওয়া হয়। না, সত্যি সত্যি সুদোকু সমাধান করতে এ.আই-এর প্রয়োজন নেই, সেটা মশা মারতে কামান দাগারই নামান্তর। কিন্তু, এ.আই-এর পিছনে যে মডেলগুলো কাজ করে, সেই মডেলগুলো যখন তৈরি হয়, তখন তার কার্যকারিতা পরীক্ষা করতে সুদোকুকে কাজে লাগিয়ে দেওয়া হয়। মানে, ব্যাপারটা খানিক এইরকম– একটা মডেল বানানো হয়েছে, কিন্তু লজিক মেনে, গাণিতিক ভাবে ঠিকঠাক কাজ করছে কি না, কী করে বোঝা যাবে? বেশ তো, দাও ওকে সুদোকু সমাধান করতে! দেখি কেমন পারে!

পদার্থবিদ্যায় কোনও কোনও তাত্ত্বিক মডেলের সঙ্গে সুদোকু মডেলের তুলনা হয়েছে। আমরা তো জানি, তাপমাত্রা বদলালে পদার্থের কিছু কিছু ধর্ম বদলে যায়– তখন ক্ষেত্রবিশেষে চৌম্বক থেকে অচৌম্বক হয়ে যেতে পারে সে পদার্থটি, কিংবা কোনও পদার্থের ক্ষেত্রে কঠিন থেকে তরল। বিজ্ঞানের পরিভাষায় যে পরিবর্তনকে বলে ‘দশান্তর’। ২০১২ সালে ইউ.কে-র দুই বিজ্ঞানী দেখান, বলে দেওয়া ক্লু-এর সংখ্যার সঙ্গে সুদোকু-সমাধানের জটিলতা গড়ে কীভাবে বদলায়, তার ওপর নির্ভর করে এরও বিভিন্ন ‘দশা’ নির্দিষ্ট করে দেওয়া যায়। মজা হল, তাদের ধর্ম অনেকটা পদার্থের দশার মতোই। আবার, আস্তে আস্তে যখন ছক ভরাট হচ্ছে, সেই ভঙ্গিটির সঙ্গে, তার সমীকরণের সঙ্গেও সাধারণ পদার্থের অনেক আচরণের সাযুজ্য রয়েছে– যদি শুধু অঙ্কের কাঠামোটির দিকে তাকাই। এবং এ-ও মোটামুটি প্রমাণিত যে, সহজলভ্য কম্পিউটার মেমোরি ব্যবহার করে ও ভদ্রস্থ সময়সীমার মধ্যে সব-ধরনের সব-মাপের সুদোকুর সমাধান করে দেবে– এমন কোনও স্বীকৃত মুশকিল-আসান অ্যালগরিদম এখনও পাওয়া যায়নি। আমাদের চলতি ৯ X ৯ সুদোকুগুলোর (অর্থাৎ সবচেয়ে বড় বর্গক্ষেত্রটার দৈর্ঘ্যে-প্রস্থে ৯-টা করে ছোট খোপ) সমাধান নিমেষেই করে দিতে পারে কম্পিউটার। কিন্তু একটা ২৫ X ২৫ অথবা একটা ৩৬ X ৩৬ ছক হলে, আস্তে আস্তে বিপদ ঘনিয়ে আসবে, গণনা হয়ে উঠবে দুরূহ।

এইসব নিয়েই সুদোকু। এ খেলার বা ধাঁধার নাম ‘সুদোকু’ রেখেছিলেন মাকি কাজি; তাঁর প্রয়াণের পর কিন্তু খেলাটি প্রাসঙ্গিকতা হারায়নি। জনপ্রিয়তা তো বেড়েছেই, সেই সঙ্গে বহুদিকে বিস্তৃত হয়েছে তার প্রয়োগক্ষেত্র। চৌকো চৌকো খোপে সে দিব্যি আঁটিয়ে নিচ্ছে বিশুদ্ধ গণিত থেকে পদার্থবিদ্যা, ধ্রুপদী কম্পিউটার সায়েন্স থেকে আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স– সবকিছু।

তথ্য-ঋণ:

১. A to Z of Sudoku, Narendra Jussien [প্রথম প্রকাশ: ‘Précis de Sudoku’, Hermes Science/Lavoisier, ফ্রান্স, ২০০৬। ইংরেজিতে প্রথম প্রকাশ: ISTE Ltd, গ্রেট ব্রিটেন ও ইউনাইটেড স্টেটস, ২০০৭]

২. Taking Sudoku Seriously: The Math Behind the World’s Most Popular Pencil Puzzle, Jason Rosenhouse & Laura Taalman [Oxford University Press, ২০১১]

৩. Paramagnetic and glass transitions in sudoku, Alex Williams & G. J. Auckland, Physical Review E– Statistical, Nonlinear, and Soft Matter Physics 86.3 (2012): 031109

৪. Problem solving at the edge of chaos: Entropy, puzzles and the sudoku freezing transition, Marcelo Prates and Luis Lamb, IEEE 30th International Conference on Tools with Artificial Intelligence (ICTAI), IEEE, 2018

A Unit of: Sangbad Pratidin Digital Private Limited. All rights reserved