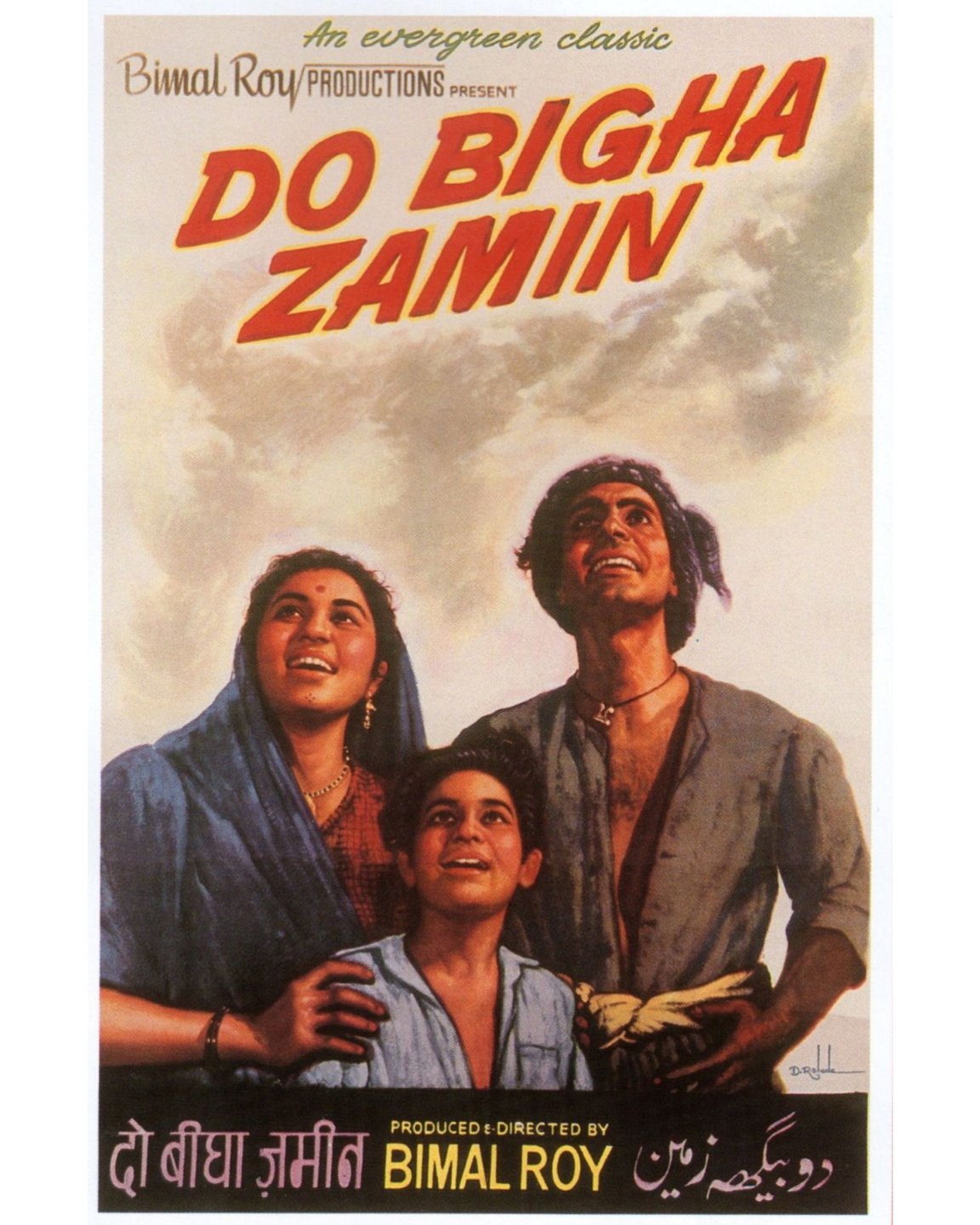

ক্রাইটেরিয়ান কালেকশন, জেনাস ফিল্মস এবং ফিল্ম হেরিটেজ ফাউন্ডেশনের উদ্যোগে ডিজিটাল উপায়ে রিস্টোর করা ‘দো বিঘা জমিন’-এর প্রিমিয়ার হতে চলেছে আগামী মাসের প্রথম সপ্তাহে, ভেনিস ফিল্ম ফেস্টিভ্যালে। সেই উপলক্ষে এই সিনেমাটি ও বিমল রায়ের জীবন ঘিরে নানা ঘটনার দিকে ঘুরে তাকালেন উদয়ন ঘোষচৌধুরি।

পাঁচের দশক সবেমাত্র শুরু। আইপিটিএ-র সলিল চৌধুরী একটা-দুটো বাংলা সিনেমায় সুরারোপের কাজে হাত দিয়েছেন। এমন সময় হঠাৎ খুব অসুস্থ হয়ে পড়লেন তিনি। ডাক্তারের নির্দেশে, সম্পূর্ণ বেড রেস্টে থাকতে হল কয়েক দিন। ঘরবন্দি অবস্থায়, বাইরের দুনিয়ার সঙ্গে যোগাযোগ বলতে বিছানার পাশে একটা খোলা জানলা। দেখতে পেলেন, নিচের রাস্তায়, কাজকর্মের ফাঁকে জড়ো হয় জনাকয়েক রিকশা-চালক। তারা নিজেদের ভেতর গল্পগাছা করে; সুখ-দুঃখের কথা বলে; বলে, দেশ-গাঁয়ের ভিটেমাটি ছেড়ে রোজগারের আশায় কলকাতা শহরে দিন গুজরানের কাহিনি।

সলিলের মাথায় একটা গল্প খেলে গেল। লিখলেন, ‘রিক্সাওয়ালা’। আইপিটিএ-র আরেক যুবক, ঋত্বিক ঘটক তখন চাইছেন থিয়েটার থেকে সরে এসে ফিল্ম পরিচালনায় হাত দেবেন। সলিলের লেখা গল্পটা ভালো লেগে গেল তাঁর। দু’জনের আলাপ-আলোচনা চলছে– এরকম সময়ে, বম্বে থেকে এসে হৃষীকেশ মুখার্জি (তখন তিনি ফিল্ম এডিটর) খবর দিলেন, বিমল রায় নিজের প্রোডাকশন কোম্পানি খুলছেন; প্রথম সিনেমাটা বানানোর জন্য বাস্তবধর্মী কোনও কাহিনি খুঁজছেন।

‘উদয়ের পথে’ খ্যাত বিমল রায় সেই সময়ে নিউ থিয়েটার্স ছেড়ে বম্বে টকিজে গিয়েছেন। তাঁকে সদলবলে ডেকে পাঠিয়েছেন বম্বে টকিজের প্রধান শেয়ারহোল্ডার অশোক কুমার, ‘মা’ সিনেমার ডিরেকশন দেওয়ার জন্য। কাজকর্ম থেকে ফুরসৎ পেয়ে, একদিন তিনি পৌঁছলেন বম্বেতে আয়োজিত প্রথম ইন্টারন্যাশনাল ফিল্ম ফেস্টিভ্যালে। আর, সেখানেই দেখলেন ভিত্তোরিও দে সিকার ‘বাইসাইকেল থিভস’। ইটালিয়ান নিওরিয়েলিজমের কাজ দেখে, ফেরার পথেই মনস্থির করলেন, এবার নিজেই খুলবেন প্রোডাকশন কোম্পানি– যেখানে নিজের স্বাধীনতা মতো নিজের দেশের এরকম বাস্তব ছবি তুলে ধরতে পারবেন। [হৃষীকেশ মুখার্জির মতে, এই সিদ্ধান্ত হয়েছিল ইরোস সিনেমাহলে আকিরা কুরোসাওয়ার ‘রশোমন’ দেখার পর।]

হৃষীকেশের কাছ থেকে খবর পেয়ে, সলিল গল্পটা শোনালেন বিমলবাবুকে। জহুরি পরিচালক কেবলমাত্র গল্পই নিলেন না, উপরন্তু ছবিতে সুর বাঁধার দায়িত্বও দিলেন সলিলকে। শুরু হল ‘দো বিঘা জমিন’-এর তোড়জোড়। মূল গল্পকারের সঙ্গে লেখার কাজে জুড়লেন হৃষীকেশ আর পল মহেন্দ্র, যিনি ছিলেন বিমল রায়ের আরেক ডানহাত। রায়বাবু নিজে যেহেতু একবর্ণ হিন্দি বলতে বা লিখতে পারতেন না, মোটামুটি চেষ্টাও প্রায় করতেন না– তাই, তাঁর হিন্দি সিনেমায় সংলাপ লেখার কাজ করতেন গোটা ইউনিটের মধ্যে একমাত্র হিন্দিভাষী, দশাসই চেহারার পল মহেন্দ্র।

ঋত্বিক ঘটক যদিও ওই গল্প নিয়ে সিনেমা বানাননি, তবে ‘রিক্সাওয়ালা’ কিন্তু বাংলাতেও হয়েছিল। চিত্রনাট্য ও পরিচালনায়, সত্যেন বসু। মুখ্য ভূমিকায়, কালী ব্যানার্জি ও তৃপ্তি মিত্র। কাহিনির পাশাপাশি এই সিনেমাতেও গান বেঁধেছেন সলিল চৌধুরী। বাংলা ছবিটা মুক্তি পেয়েছিল ‘দো বিঘা জমিন’-এর ২ বছর পর, ১৯৫৫ সালে। ইতিহাস-বিমুখ বাঙালির ঐতিহ্য অনুযায়ী, বাংলা সিনেমাটা হারিয়ে গিয়েছে বহু বছর আগেই।

২.

এ দেশের বাস্তবধর্মী সিনেমার ইতিহাসে প্রথম ছবি হিসেবে ধরা হয় আইপিটিএ-র প্রযোজনায়, কে. এ. আব্বাসের পরিচালনায়, ‘ধরতি কে লাল’। প্রধান চরিত্রে, শম্ভু মিত্র ও তৃপ্তি মিত্র (তখন, তৃপ্তি ভাদুড়ি)। এই ফিল্মেই প্রথম বড়সড় ভূমিকায় কাজ পেয়েছিলেন বলরাজ সাহনি। এরপর আরও কয়েকটা সিনেমায় অভিনয় করলেও, সেভাবে পরিচিত মুখ তখনও হয়ে ওঠেননি তিনি। একদিন বম্বের সমুদ্রসৈকতে বাচ্চাদের নিয়ে হুটোপাটি করছেন, এমন সময় দেখলেন ধুতি-পরিহিত একজন বাঙালি বাবু এগিয়ে আসছেন তাঁর দিকে। ইনি অভিনেতা অসিত সেন, তখন ছিলেন বিমল রায়ের অ্যাসিস্ট্যান্ট; পরে, নিজেও কয়েকটি সিনেমা বানিয়েছেন।

অসিত সোজাসুজি জানালেন, ‘বিমলদা আপনাকে খুঁজছেন, দেখা করতে চাইছেন।’ বলরাজ তো আত্মহারা! ‘দ্য গ্রেট বিমল রায়’ তাঁকে খুঁজছেন! চটপট লন্ডন থেকে বানিয়ে আনা দামি স্যুট পরে, পাউডার মেখে পৌঁছলেন কুর্লায়, মোহন স্টুডিওতে, রায়বাবুর কর্মশালায়। বিমল রায় কিছু লেখালেখি করছিলেন। মুখ তুলে বলরাজকে এক ঝলক দেখেই, তক্ষুনি পিছন ফিরে সঙ্গীদের নিখাদ বাংলায় বললেন, ‘আমার সঙ্গে ইয়ার্কি হচ্ছে? ইনি কী করে ওই চরিত্র করবেন?’ তিনি জানতেন না, বাংলাভাষাটা ভালোই জানেন বলরাজ। সদ্য প্রযোজনার কাজে হাত দেওয়া বিমলবাবু এতটাই ক্ষিপ্ত হলেন যে, ভদ্রতা করে বসতেও বললেন না অভিনেতাকে। সোজা জানালেন, ‘এরা ভুল করে ফেলেছে, আপনাকে দিয়ে ওই রোলটা হবে না।’

বলরাজ হাল ছাড়লেন না; জিজ্ঞেস করলেন, ‘কীরকম রোল?’ খানিকটা উপহাস মিশিয়ে বিমলবাবু বললেন, ‘একজন গেঁয়ো চাষার।’ বলরাজ বললেন, ‘ওরকম কাজ আমি করেছি।’ চমকে গেলেন বিমল রায়, ‘অ্যাঁ! কোথায়?’ এইবার বলটা ছুড়লেন আত্মবিশ্বাসী বলরাজ, “‘ধরতি কে লাল’… শম্ভু মিত্র সহ-পরিচালনা করেছেন…”। এতক্ষণ পর, রায়বাবু একটা চেয়ার দেখিয়ে বললেন, ‘বোসো।’ থিয়েটার গুলে খাওয়া অভিনেতা বুঝলেন, শম্ভু মিত্রের জাস্ট নামটুকুই ম্যাজিকের কাজ করেছে।

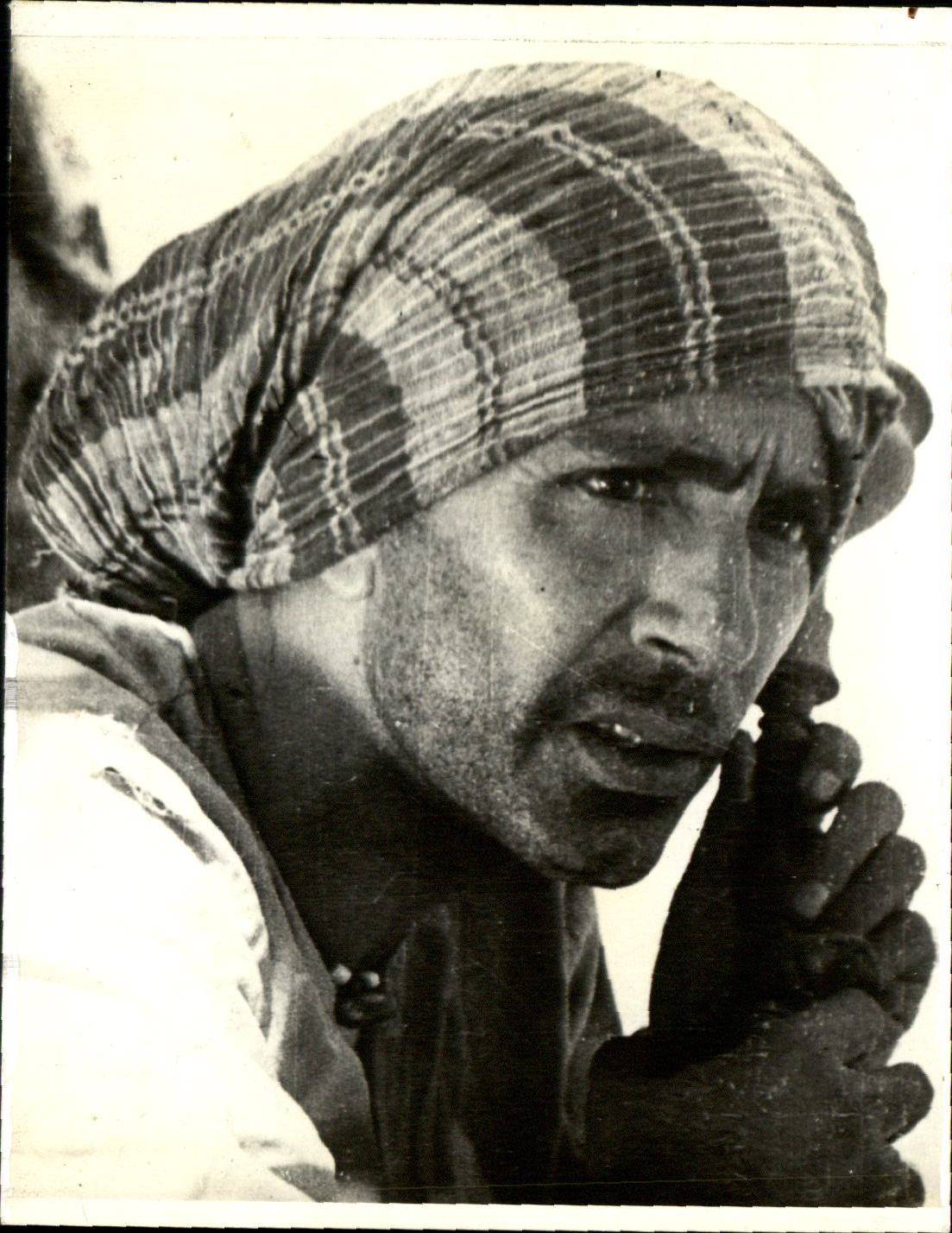

অবশ্য, এক নজরে দেখলে বিমল রায়ের প্রাথমিক ধারণা ভ্রান্ত ছিল না। ইংরেজিতে মাস্টার্স ডিগ্রিধারী, রবীন্দ্রনাথ বেঁচে থাকাকালীন শান্তিনিকেতনে শিক্ষকতা করা আর বিবিসি লন্ডনে জর্জ অরওয়েলের পাশাপাশি বসে কাজ করা বলরাজ ব্যক্তিজীবনে ছিলেন যথেষ্ট চৌকশ ও শহুরে। কিন্তু, ‘দো বিঘা জমিন’-এ একজন নিরক্ষর গ্রাম্য কৃষকের চরিত্র করতে গিয়ে প্রথমেই কী করলেন তিনি? বম্বে সাবার্বের জোগেশ্বরীর খাটাল এলাকায় (তখন, প্রকৃত অর্থে জঙ্গল ও গ্রামাঞ্চল) হাজির হতে থাকলেন প্রতিদিন। ওইসব খাটালে গরু-মোষ পুষে, সারা শহরে টাটকা দুধের যোগান দেয় উত্তরপ্রদেশ আর বিহার থেকে আগত মানুষ; বম্বের পথচলতি ভাষায় যাদের তাচ্ছিল্য করে ডাকা হয় ‘ভাইয়া’ বলে। তাদের চালচলন, হাবভাব, পোশাকআশাক– সবকিছু খুঁটিয়ে লক্ষ করতে থাকলেন বলরাজ। তারপর, প্রথম দিন শুটিংয়ে এসে, বিমল রায়কে জানালেন, তিনি নিজেই নিজের মেকআপ আর কস্টিউমের সিদ্ধান্ত নেবেন। রাজি হলেন পরিচালক। কিছুক্ষণ পরেই, ইউনিটের সকলে দেখল, চিত্রনাট্যের পাতা থেকে উঠে এসে হাঁটাচলা করছে রক্তমাংসের চাষি শম্ভু মাহাতো।

এরপরেও কিন্তু ইন্ডাস্ট্রির চলনের বিপরীতে থাকা একটা ফিচার ফিল্মে নায়কের দায়িত্ব তাঁকে সম্পূর্ণ সঁপে দেননি নতুন প্রযোজক। বলরাজ জানতেন, বিমল রায়ের পরিচালনায় ওই চরিত্র করার জন্য ওৎ পেতে আছেন অশোক কুমার আর ভারত ভূষণের মতো স্টারেরা। কাজটা মনের মতো না করতে পারলে তৎক্ষণাৎ তাঁকে বিদায় জানানো হবে। চাষাভুষো মানুষের ডায়লগ ডেলিভারি নিয়ে সন্দিহান অভিনেতা চেষ্টা করতেন দিলীপ কুমারকে অনুকরণ করার। কিন্তু, ডায়লগ ডিরেক্টর পল মহেন্দ্রর পছন্দ হত না সেটা। তিনি আলাদা করে শেখাতেন বলরাজকে; যদিও বলরাজ মনে করতেন নিউ থিয়েটার্স থেকে শিখে আসা পলের পুরনো পদ্ধতি এখন আর কাজে লাগবে না।

একদিন, একটা দৃশ্যে শম্ভু মাহাতোকে মাটিতে বসে জমিদারের (মুরাদ) পা জড়িয়ে অনুনয় করতে হবে, জমি ছিনিয়ে না নেওয়ার জন্য। ‘টেক’ নেওয়ার আগে, নায়কের অজান্তে বিমল রায় চুপিচুপি মুরাদকে বললেন, চাষির মুখের ওপর জমিদার যেন পায়ের ব্যবহার যথেচ্ছ করে। অভিনয় করতে গিয়ে, মুরাদের পা দুম করে লাগল বলরাজের মুখের ওপর। শট দিয়েই, পরিচালকের নির্দেশ মতো, মুরাদ বেরিয়ে গিয়েছেন ফ্রেমের বাইরে। এদিকে, বলরাজ খুবই অপমানিত বোধ করে কেঁদে ফেললেন। এমনকী, ‘কাট’ বলার পরেও তিনি মেঝেতে শুয়ে চোখের জল ফেলছেন। দেখতে পেয়ে, মুরাদ দৌড়ে এসে দু’হাতে বুকে জড়িয়ে ধরলেন তাঁকে; ক্ষমা চেয়ে জানালেন, এসব করতে হয়েছে আসলে রায়বাবুর ইচ্ছাতেই। সেদিনের পর, বিহ্বল বলরাজের কাছে বিমল রায় আরও মর্যাদায় অধিষ্ঠিত হলেন।

বম্বের স্টুডিওতে দু’-তিন মাস শুটিংয়ের পর, আউটডোর শিডিউল হল কলকাতায়। সস্ত্রীক ট্রেন-যাত্রায় বলরাজ বেছে নিলেন থার্ড ক্লাস কামরা। কেন? কারণ, তিনি দেখতে চান, এ দেশের গরিবগুরবো জনসাধারণ কীভাবে ট্রেনে চড়ে; যানবাহনে বসে তারা কী আচরণ করে। কলকাতায় পৌঁছে, তিনি সোজা গেলেন রিকশা-চালকদের ইউনিয়নে। কারণ, নিজে রিকশা চালানোটা শিখবেন। এই শহরের বেলাগাম ব্যস্ত ট্র্যাফিকে, হাত-রিকশা টেনে তিনি বুঝতে পারলেন, কতটা সতর্ক হয়ে দেহের প্রতিটা পেশি ও অস্থি নিংড়ে এই কাজ করতে পারা যায়।

এত কিছু করার পর, পোড়-খাওয়া অভিনেতার একপ্রকার দুর্দশাই হল রাস্তাঘাটে। শুটিংয়ের ব্রেকে, রাস্তার পাশের দোকানে গিয়ে পাঁচ টাকার নোট বাড়িয়ে সিগারেট কিনতে চাওয়ায়, পাক্কা এক মিনিট ধরে দোকানদার সন্দেহের চোখে মাপল তাঁকে। ভোরবেলায় রিক্সা টানার শেষে, দুধের দোকানে গিয়ে এক গ্লাস গরম দুধ দিতে বলায়, এমনকী কড়কড়ে টাকা বাড়িয়ে দেওয়ায়, দুধওয়ালা রেগেমেগে খেদিয়ে দিল তাঁকে। চৌরঙ্গিতে একদিন শুট শুরু হতে দেরি হওয়ায়, তাঁকে ও নায়িকা নিরূপা রায়কে বিমলবাবু পাঠালেন কাছাকাছি হোটেলে গিয়ে খানিক বিশ্রাম নেওয়ার জন্য। মেকআপ-ধারী দু’জনকে চিনতে না পেরে যাতা বলে তাড়িয়ে দিল ফিরপো’স-এর বেয়ারারা। শম্ভু মাহাতো-রূপী বলরাজ টের পেলেন, আমরা ভারতীয়রা মানুষ হিসেবে মানুষকে কখনও সম্মান করতে শিখিনি।

ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়ালের সামনে একদিন শরীর খারাপ লাগল তাঁর। সেদিন পরিচালকের পছন্দ হচ্ছিল না তাঁর কাজ। তাঁকে একা ছেড়ে দিয়ে বিমলবাবু অন্যদিকে গিয়েছেন। নিজের রিকশায় বসে আবোলতাবোল ভাবছেন নায়ক, এমন সময় উলটো দিক থেকে এগিয়ে এল এক মাঝবয়সি রিকশাওয়ালা। দূর থেকে সে বোধহয় শুটিংয়ের কাণ্ডকারখানা দেখছিল। বলরাজকে জিজ্ঞেস করল, ‘এসব কী?’ বলরাজ বললেন, ‘সিনেমার শুটিং।’ সে বলল, ‘আপনি কী করছেন? অ্যাক্টিং?’ ইতিবাচক উত্তর পেয়ে এবার সে জানতে চাইল গল্পটা কী। নিজের মনটা একটু হালকা করার জন্য বলরাজ ছোট করে গল্পটা বললেন। শুনেই সে বলে উঠল, ‘ইয়ে তো মেরি কাহানি হ্যায়, বাবু!’ বিহারের কোনও এক প্রত্যন্ত গ্রামে তারও আছে দু’বিঘা জমি– যা বন্ধক রয়েছে সেখানের জমিদারের কাছে। তবে, শম্ভু মাহাতোর মতো মাত্র ৩ মাস নয়, পয়সা জমাবে বলে সে কলকাতায় রিকশা টানছে গত ১৫ বছর। বলরাজ চমকে উঠলেন; তাঁর মনে হল, অভিনয়ের সব তত্ত্বকথা ফালতু! চুলোয় যাক দিলীপ কুমার আর শিশির ভাদুড়ি! যে চরিত্র তিনি পর্দায় দেখাবেন বলে ভাবছেন এতদিন ধরে– সে তো তাঁর চোখের সামনেই হাঁটছে, কথা বলছে!

৩.

পূর্ববঙ্গে ঢাকার কাছে সুয়াপুর গ্রামের জমিদার রায়বাড়ির পুরুষেরা– প্রসূন বন্দ্যোপাধ্যায়ের ভাষা ধার করে বললে– যাকে বলে ‘খানদানী বুব্বুলিয়া’। রোজ গড়ে অন্তত একশো লোকের পাত পড়ত সে বাড়িতে। লাগোয়া কোঠাবাড়িতে সন্ধেবেলায় বসত বাইজিদের জলসা। মুজরায় ফোয়ারা বইত নামিদামি স্কচ-হুইস্কির। অথচ, এরকম পরিবেশে বড় হয়েও এসবের একেবারে উলটো মেরুতে ছিলেন বিমল রায়। মদ কোনও দিন ছুঁয়েও দেখেননি। এবং, তাঁর বাড়িতে সে জিনিসের নাম নেওয়াও একরকম নিষিদ্ধ ছিল।

নবেন্দু ঘোষের কথায়, ‘সিগারেটই ছিল তাঁর অ্যালকোহল।’ কখনও কোথাও যেতে হলে, প্রথমেই বেঁধে নিতেন প্রিয় চেস্টারফিল্ড বা লাকি স্ট্রাইক সিগারেটের একটা বড় কার্টন। অধিকাংশ ফটোতে দেখা যায়, তাঁর ঠোঁটের কোণায় জ্বলন্ত সিগারেট ঝুলছে।

জগন্নাথ কলেজে যখন বিমল রায় ছাত্র, তখন মারা যান তাঁর বাবা, ১৯৩০ সালের আশেপাশে। এস্টেটের নায়েব জানাল, মৃত্যুর আগে বাবা প্রচুর ঋণ রেখে গিয়েছেন; সুতরাং, ছেলেকে হয় দেনা মেটাতে হবে, নইলে এ বাড়ি ছাড়তে হবে। বিধবা মা আর দুই ছোটো ভাইকে নিয়ে রাতারাতি সুয়াপুর ছেড়ে কলকাতায় চলে আসলেন তিনি। ভিটেমাটি খোয়ানোর এই শোক তিনি কখনও ভুলতে পারেননি। সাংঘাতিক চুপচাপ, পারতপক্ষে যিনি প্রয়োজন ছাড়া কথাই প্রায় বলতেন না — তিনি পশ্চিম বান্দ্রার মাউন্ট মেরি রোডে বাংলো কিনতে শুধু গররাজিই ছিলেন না, বরং তর্কাতর্কিও করেছেন। যুক্তিটা ছিল, দুনিয়ার সব পারিবারিক ঝামেলার উৎস হল সম্পত্তি। যদিও, শেষমেশ স্ত্রী মনোবীণার ইচ্ছাতে কেনা হয়েছিল সেই বাংলো।

জমিদারি রক্ত কিন্তু ছিল তাঁর শিরায়। গাড়ির ব্যাপারে দুর্বল হয়ে পড়তেন তিনি। যে সময়ে সেভাবে ‘স্টাইল স্টেটমেন্ট’ হয়ে ওঠেনি বিএমডবলু, সেই সময়েই তিনি ওই গাড়ি কিনেছিলেন। কাজে যেতেন শেভ্রোলে স্টেশন ওয়াগন চালিয়ে। আর, পরিবারের ব্যবহারের জন্য রাখা থাকত ঝকঝকে কালো অস্টেন সিয়ারলাইন, যা দেখতে রোলস রয়েসের কম নয়।

খাওয়ার ব্যাপারেও কখনও ভোলেননি পুরনো দিনের কথা। পায়েস রান্না হলে, দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলতেন, ‘সত্যিকারের পায়েস হলে, বাটি উলটে দিলেও পায়েস পড়বে না!’ বাড়ি থেকে স্টুডিওতে প্রতিদিন যেত লাঞ্চের টিফিন ক্যারিয়ার। আর, সেখানে ক্রমশ এমন জনপ্রিয় হয়ে উঠেছিল বাঙালি পদসমূহ যে, ক্যারিয়ারের আয়তন দিনে দিনে বাড়াতে হচ্ছিল। ডিনারের নেমন্তন্নে একদিন দিলীপ কুমার এসে, রান্নার প্রশংসায় পঞ্চমুখ, খাঁটি উর্দুতে। তাঁর প্রশ্ন ছিল একটাই, প্রতিটা লুচির ভেতরে কীভাবে সমপরিমাণ হাওয়া ঢোকানো সম্ভব হয়েছে!

বাঙালি রান্নার প্রতি বিমল রায়ের একটু পক্ষপাতিত্বই ছিল। আবার, চাইনিজ বা কন্টিনেন্টাল খাবারও পছন্দ করতেন। কলকাতায় প্রিয় ছিল পার্ক স্ট্রিটের পিপিং রেস্তোরাঁ আর বম্বেতে কেম্পস কর্নারের চাইনিজ রুম।

ফরমাল পোশাকের ব্যাপারে পছন্দ ছিল ধুতি-পাঞ্জাবি। বাড়িতে, অবসর সময়ে, লুঙ্গি। প্রথমবার মস্কো-ভ্রমণে, শীতকালে, অফিশিয়াল ব্যাঙ্কোয়েটের পরিধানে– ধুতি। এখানেই, কেউ একজন ঠাট্টার ছলে জলের বদলে ভদকার গ্লাস ধরিয়ে দিয়েছিল তাঁর হাতে। একটা চুমুক দেওয়া মাত্রই তাঁর প্রায় দমবন্ধ হয়ে গিয়েছিল।

ব্যক্তি-জীবনে আর কাজের ক্ষেত্রেও, আজীবন পাঁজরের নিচে বয়ে বেরিয়েছেন বাংলাকেই। কাজ-পাগল মানুষটার ক্যালেন্ডারে সম্ভবত ‘রবিবার’ বলে কিছু ছিল না। খ্যাতি তাঁকে ছুঁতে পারেনি, প্রচারের আলোয় থাকার দাবি কখনও করেননি তিনি। দূরে থাকতেন মিডিয়া, ‘জো-হুজুর’ আর চামচা-বৃত্তের কাছ থেকে। তাঁর ফিল্মোগ্রাফিতে চোখ বোলালে, স্থির বোঝা যায়, যে আর্থ-সামাজিক শ্রেণি থেকে তিনি উঠে এসেছিলেন, তাঁর কাজকর্মে সেই শ্রেণিকেই সমালোচনার দাঁড়িপাল্লায় ফেলেছেন বারবার। উদ্বাস্তু হওয়া আর শিকড়হীনতা– তাঁর সিনেমায় বারবার ঘাই মারে এই দুই মূল বিষয়। নিজের প্রোডাকশনে, প্রথম যে কাহিনিতে তিনি হাত দিয়েছিলেন, সেই শম্ভু মাহাতো যেন এক অর্থে তিনিই।

ইদানীংকালে, অনেক জায়গায় লেখালেখি চলছে, ‘দো বিঘা জমিন’-এর মূল কাহিনি নেওয়া হয়েছে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কবিতা থেকে। এমনকী, বলরাজ সাহনিও তাঁর আত্মজীবনীতে সামান্য অসন্তোষ প্রকাশ করেছেন যে, বিমল রায় কোথাও রবীন্দ্রনাথের প্রতি কৃতজ্ঞতা জানাননি বা নামোল্লেখ করেননি। কিন্তু, বাস্তবিক ‘দুই বিঘা জমি’ কবিতাটির সঙ্গে ‘দো বিঘা জমিন’-এর গল্পের তেমন কোনও মিল নেই। সিনেমাটা যাঁরা দেখেছেন, তাঁরা নিশ্চয়ই এ বিষয়ে দ্বিমত হবেন না। তাছাড়া, বিমলবাবু নিজে ছিলেন রবীন্দ্রনাথের একনিষ্ঠ অনুরাগী। তাঁর দুই কন্যার বক্তব্য অনুযায়ী, কবিগুরুর সৃষ্টি থেকে কোনও কিছু কণামাত্র নিলেও তিনি ঋণস্বীকার করতে নিশ্চয়ই কুণ্ঠাবোধ করতেন না।

৪.

হায়দ্রাবাদে, ২০০৩ সালে, এশিয়ান সোশ্যাল ফোরামের আয়োজন করা হয়েছিল। বিভিন্ন বামপন্থী উদারবাদী সংগঠন সেখানে জমায়েত হয়েছিল। বিমল রায়ের ছোট মেয়ে, অপরাজিতা তখন দুটো এনজিও-র সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। সেই সূত্রে, তাঁর অনেক বন্ধুবান্ধব ছিল সেখানে। তিনি শুনলেন, ওখানে একটা ফিল্ম ফেস্টিভ্যাল হবে; সেখানে প্রতিবাদী স্বরের নানা সিনেমা দেখানো হবে। মৃণাল সেন, ঋত্বিক ঘটক, কুমার সাহনি, শ্যাম বেনেগাল এরকম বহু বিদগ্ধ ফিল্মমেকারের কাজ দেখানো চলছে। কিন্তু, কোথাও বিমল রায়ের নামগন্ধ নেই। অপরাজিতার খুবই খারাপ লাগল।

/bollyy/media/post_attachments/cdn/bimal-roy-c375f29f-ae0d-4ef1-9a9d-3eb70c3248e-resize-750-496032.jpeg)

মনমরা হয়ে, শেষ দিন তিনি বসে আছেন ওরিয়েন্ট লংম্যানের স্টলে; এক বন্ধুর সঙ্গে কথাবার্তা বলে বেরিয়ে যাবেন। বাইরে বেরিয়ে, চোখে পড়ল খোলা মাঠে প্রচুর চেয়ার রাখা হয়েছে। সামনে টাঙানো হয়েছে একটা বিশাল পর্দা। কী ব্যাপার? জানতে পারলেন, এখন ‘দো বিঘা জমিন’-এর আউটডোর স্ক্রিনিং হবে। ঘাড় ঘুরিয়ে তিনি দেখলেন, পর্দার ঠিক উলটো দিকে সগর্বে দাঁড়িয়ে আছে একটা স্টল– সেটা রিকশা-চালকদের ইউনিয়ন। খুশিতে কেঁপে উঠলেন তিনি, আনন্দে তাঁর চোখ ভিজে গেল। বিমল রায়, শম্ভু মাহাতো আর এ দেশের অগুনতি রিকশা-বাহকের প্রতি শ্রদ্ধায় তার মাথা নুয়ে পড়েছিল।

তথ্যসূত্র:

১) ‘রিক্সাওয়ালা’, প্রচার পুস্তিকা, চিত্রনাট্য পরিষদ, জানুয়ারি ২১, ১৯৫৫

২) ‘নট উইথ এ ব্যাং– বাট এ হুইম্পার’, রিঙ্কি ভট্টাচার্য, ফিল্মফেয়ার, মার্চ ৪, ১৯৬৬

৩) ‘বলরাজ সাহনি: অ্যান অটোবায়োগ্রাফি’, বলরাজ সাহনি, হিন্দ পকেট বুকস, ১৯৭৯

৪) ‘বলরাজ: মাই ব্রাদার’, ভীষ্ম সাহনি, ন্যাশনাল বুক ট্রাস্ট, ১৯৮১

৫) ‘মেমোরিজ অ্যান্ড মেলোডিজ অফ এ গোল্ডেন এরা’, ভাবনা সোমায়া, দ্য হিন্দু, এপ্রিল ১৩, ২০০১

৬) ‘দ্য আর্ট অ্যান্ড সায়েন্স অফ সিনেমা’, আনোয়ার হুডা, অ্যাটল্যান্টিক পাবলিশার্স, ২০০৪

৭) ‘একা নৌকার যাত্রী’, নবেন্দু ঘোষ, দে’জ পাবলিশিং, ২০০৮

৮) ‘বিমল রায়: দ্য ম্যান হু স্পোক ইন পিকচার্স’, সম্পাদনা: রিঙ্কি রায় ভট্টাচার্য, পেঙ্গুইন ভাইকিং, ২০০৯

৯) ‘সলিল চৌধুরী: এ ম্যাচলেস কম্পোজার’, শরদ দত্ত, মিলেনিয়াম পোস্ট, সেপ্টেম্বর ২৩, ২০১৭

১০) দ্য ওয়ার্ল্ড অফ সলিল চৌধুরী (http://www.salilda.com)

১১) বিমল রায়ের দুই কন্যা, রিঙ্কি রায় ভট্টাচার্য এবং অপরাজিতা সিনহা রায়ের সঙ্গে কথোপকথন

A Unit of: Sangbad Pratidin Digital Private Limited. All rights reserved