লিয়ার সাধারণত চিঠি লিখতেন খুব সকালে কাজে বসার আগে। অনেক সময় উত্তরে কী লিখবেন তার সূত্রগুলো লিখে রাখতেন। তারপর প্রতিটি সূত্র ধরে লিখতে লিখতে চিঠি সম্পূর্ণ করতেন। দিনলিপির খাতায় লিখে রাখতেন ক’টা চিঠি পেয়েছেন। ক’টা চিঠির উত্তর দিয়েছেন। কী পরিমাণ চিঠি লিখতেন তার আন্দাজ পাওয়া যাবে পত্রাংশ থেকে– হান্টকে জানান (১৮৭১) আগের বছর ৪০৬টি চিঠি লিখেছেন।

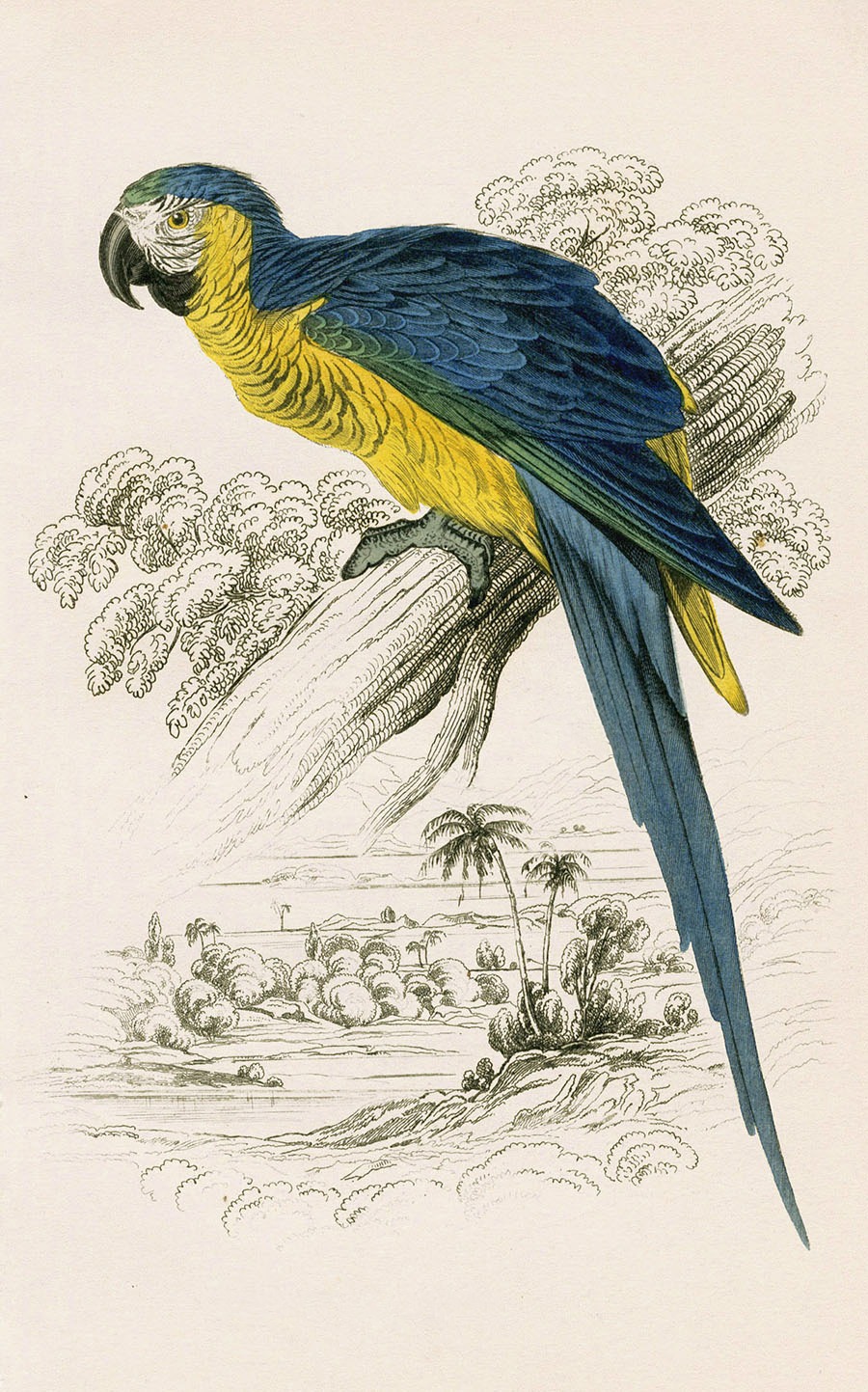

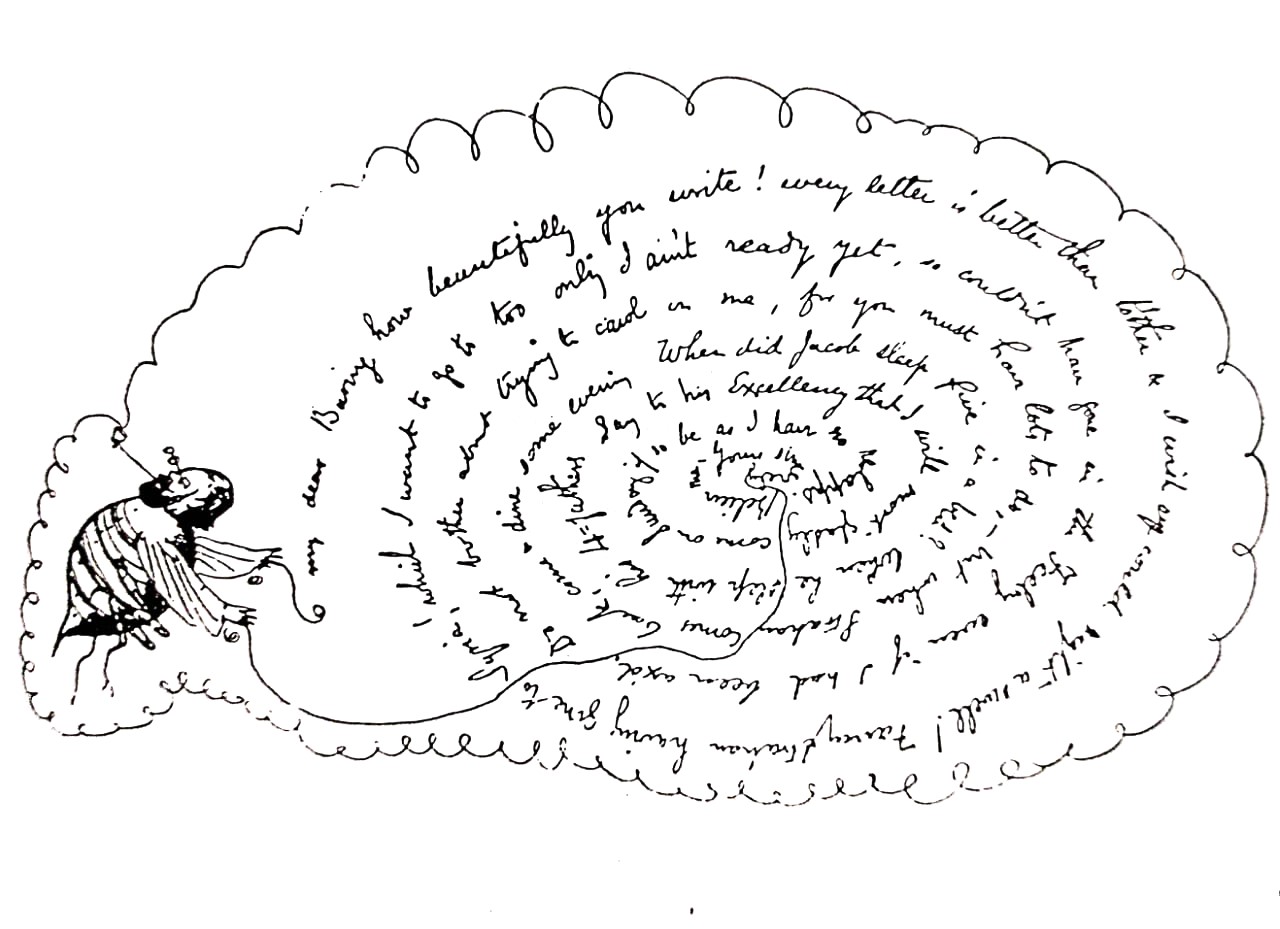

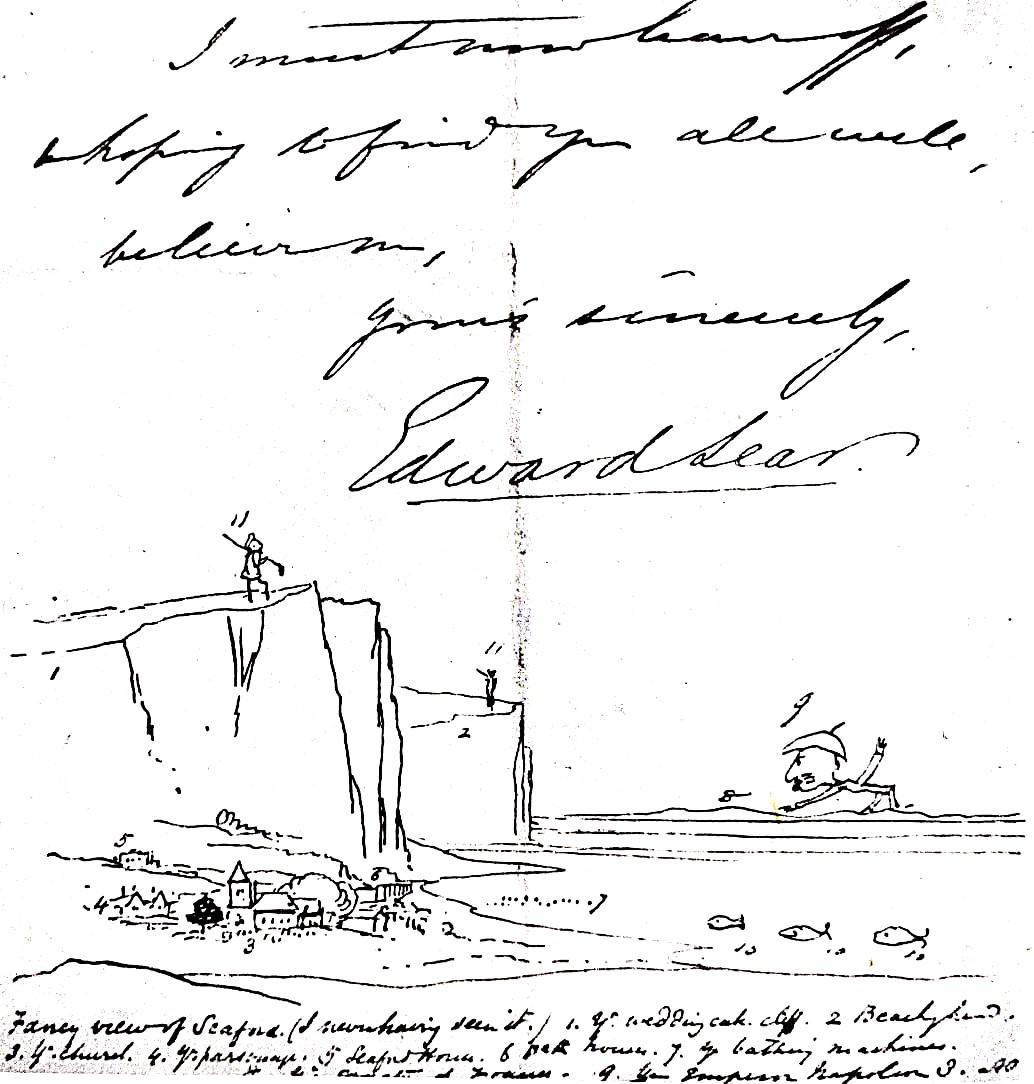

এডওয়ার্ড লিয়ারের অন্যতম জীবনীকার ভিভিয়েন নোক্স লিখেছেন, মারা যাবার পর লিয়ার রেখে গেছেন ভ্রমণপর্বে আঁকা কমপক্ষে সাত হাজার ওয়াটার কালার, দু’ হাজারের মতো স্টুডিয়োয় আঁকা ওয়াটারকালার। সেই সঙ্গে টেনিসনের কবিতার জন্য করা অলংকরণ, তিনশোর অধিক তৈলচিত্র– আকারে ৬ ইঞ্চি থেকে ১৫ ফুট, প্রাকৃতিক ইতিহাসের অলংকরণ-ঋদ্ধ দু’টি খণ্ড, একশোর বেশি পাখির ছবির লিথোগ্রাফ, পাঁচটি ভ্রমণ কাহিনি, পাঁচ বা ছ’টি ভ্রমণ পাণ্ডুলিপি (প্রকাশের জন্য), চারটি ননসেন্স বই, এক ডজন গান, প্রচুর দিনলিপি এবং কয়েক হাজার চমৎকার আনন্দদায়ক চিঠি। দুঃখের বিষয় লেডি স্ট্রেচি সংকলিত-সম্পাদিত দু’টি খণ্ড চিঠির সংকলন ‘লেটার্স অফ এডওয়ার্ড লিয়ার’ (১৯০৯) এবং ‘ল্যাটার লেটার্স অফ এডওয়ার্ড লিয়ার’-এর (১৯১১) অন্তর্গত সবগুলো চিঠিই লেখা হয়েছিল বন্ধু চিচেস্টার ফর্টস্কুকে। এছাড়া ভিভিয়েন নোক্স সম্পাদিত ‘এডওয়ার্ড লিয়ার/ নির্বাচিত পত্রাবলী’ (১৯৯০) প্রকাশিত হয়েছিল। এর বাইরে লিয়ারের আর কোনও পত্রাবলির খোজ মেলেনি। চিঠি ছিল লিয়ারের ‘লাইফলাইন’, বন্ধুদের সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষার উপায়। চিঠিকে তিনি করে তুলেছিলেন চির আনন্দের জগৎ। তাঁর চিঠি, কত যে আশ্চর্য চমকে ভরা– বলে শেষ করা যায় না। তিনি নিজেও বোধহয় কথাটা জানতেন। নইলে বন্ধু চিচেস্টার ফর্টেস্কুকে একথা লিখতেন না: “What my letters are to you I can’t say, for I never read them over,– but I believe they would be quite as fit to read 100 years hence as anybody else’s naughty biography, specially when written off as mine are.’।

রবীন্দ্র-জন্মবর্ষে (১৮৬১) লেখা এই কথাগুলো পড়তে পড়তে মনে পড়ে যাচ্ছে গান নিয়ে রবীন্দ্রনাথের প্রবল বিশ্বাসের উচ্চারণ: বাঙালিকে তাঁর গান গাইতেই হবে! ১০০ বছর কী বলছেন মি. লিয়ার, ১৬৪ বছর পার করেও পড়ছি আপনার চিঠি। মজে যাচ্ছি আনন্দে। ক্ষণে ক্ষণে চমকিত বিস্মিত হচ্ছি কথায় কথায় শব্দ নিয়ে আপনার লোফালুফি খেলায়। জীবনীর কথা উঠেছে। একটু ঘুরে আসা যাক এডওয়ার্ড লিয়ারের অনবদ্য অদ্বিতীয় উজ্জ্বল জীবনের ধারে ধারে।

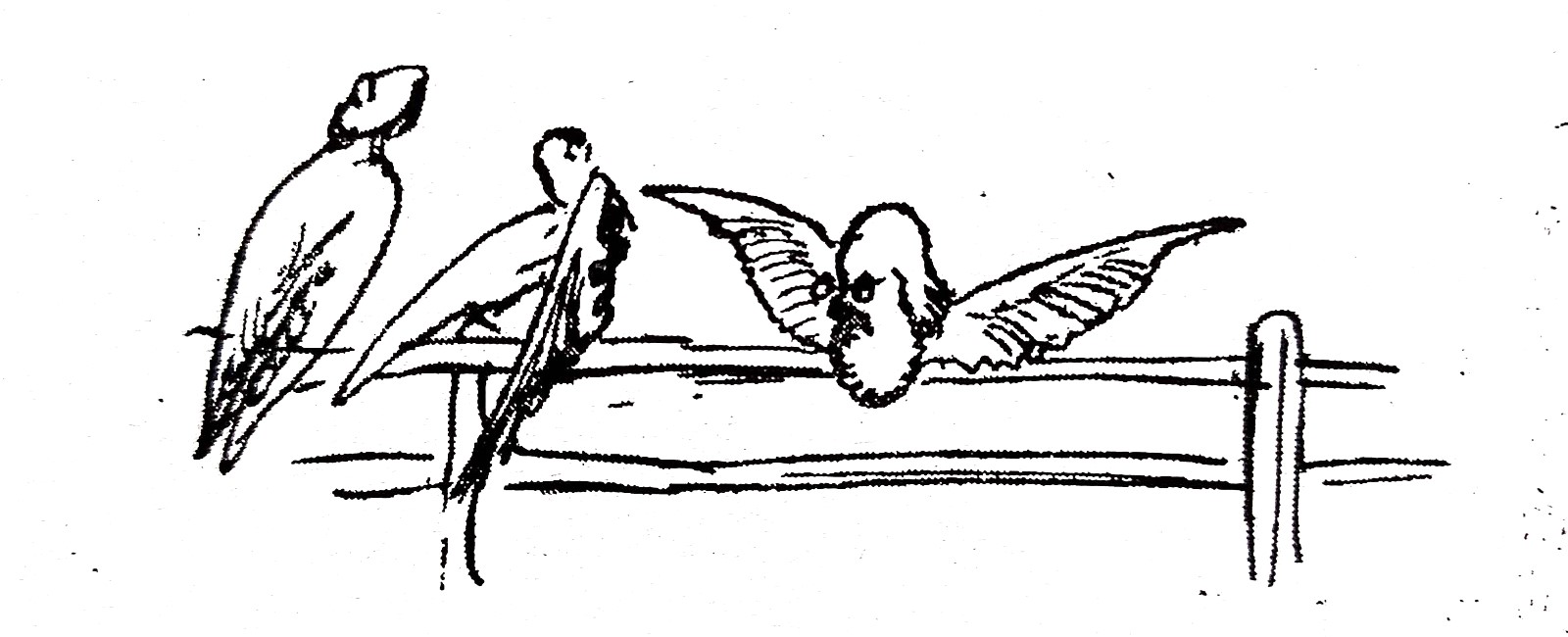

বাবা জেরেমিয়া লিয়ার (১৭৫৭-১৮৩৩)। মা অ্যান স্কেরিট লিয়ার (১৭৬৯-১৮৪৫)। লিয়ার দম্পতির ২১-টি কন্যাপুত্র ছিল। কয়েকজন অল্পবয়সে মারা যান। এডওয়ার্ড লিয়ার ছিলেন ২০-তম। চার বছর বয়সে বাবার অবস্থা পড়ে যাওয়ায় মাতৃসমা ২১ বছরের বড়দিদি, চিরকুমারী অ্যানের কাছে মানুষ হন। অ্যান তাঁকে আরেক বোনের সঙ্গে লেখাপড়া, ছবি আঁকা শেখান। লিয়ার ছোটবেলায় চটপট গান তুলতে পারতেন। বাঁশি, পিয়ানো, গিটার বাজাতে পারতেন। বড় হয়ে টেনিসনের কবিতায় সুরযোজনা করেছিলেন। ছোটবেলা থেকে নানারকম অসুখে ভুগতেন, অন্যতম ছিল মৃগী। ছটফটানি/ মূর্ছা যাবার আগে কীভাবে যেন টের পেয়েছিলেন ক্ষীণদৃষ্টি। এসব পাশ কাটিয়ে লিয়ার ১৫ বছর বয়স থেকে স্কেচ করে, রঙিন প্রিন্ট করে, ছবি এঁকে স্বাধীনভাবে উপার্জন করতে শুরু করেন। অল্পবয়সে পাখির ছবি এঁকে নাম করেছিলেন।

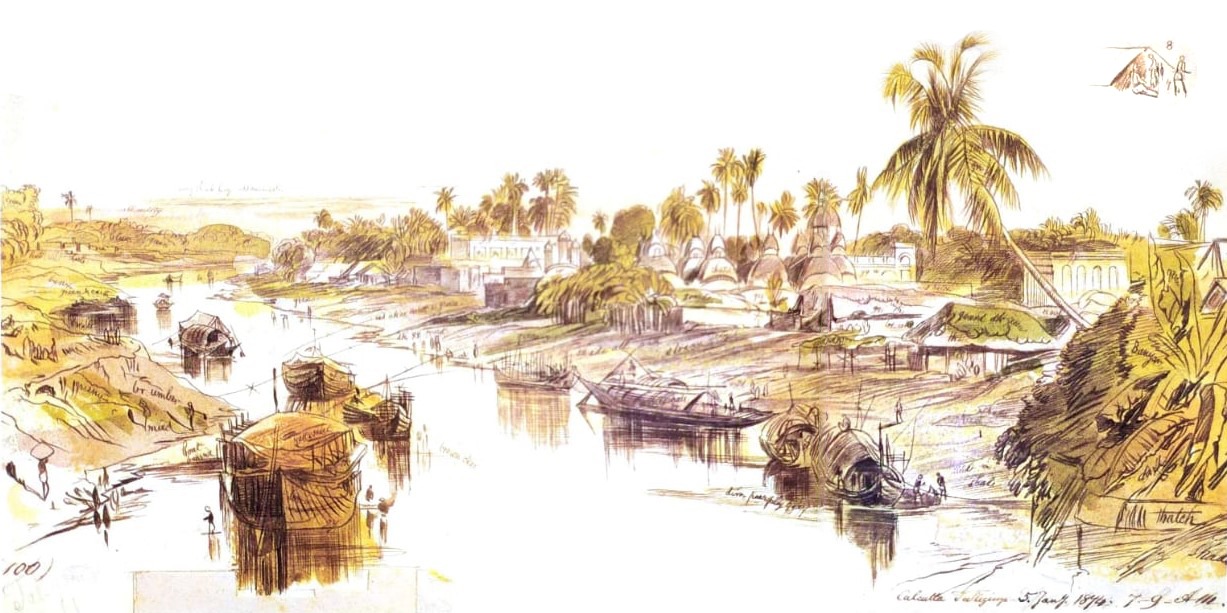

চিড়িয়াখানায় যেতেন ছবি আঁকতে। সেই সূত্রে লর্ড স্ট্যানলির সঙ্গে প্রাথমিক পরিচয় ঘনিষ্ঠতায় উত্তীর্ণ হয়। রয়্যাল অ্যাকাডেমি স্কুলে ভর্তি হয়েছিলেন বড় বয়সে। অবশ্য স্বল্পকালের জন্য। উইলিয়াম হোলমান হান্টের কাছে রঙের পাঠ নিয়েছিলেন। লিয়ারের সচিত্র ভ্রমণকাহিনি পড়ে রানি ভিক্টোরিয়া তাঁকে আমন্ত্রণ জানিয়ে ছবি আঁকার পাঠ নিয়েছিলেন। ১৮৩১-৩২-এ দেশভ্রমণ শুরু করে কত যে দেশ ঘুরে বেড়িয়েছিলেন আর সে-সব দেশ থেকে চিঠি লিখেছিলেন, ছবি এঁকেছিলেন কত শত। ১৮৭৩-৭৫ সময়কালে ভারতভ্রমণ করেছিলেন! কলকাতায় এসেছিলেন। উঠেছিলেন রাজভবনে। বহু রাজপুরুষ তাঁর বন্ধু ছিলেন। বিয়ে করতে চেয়ে ব্যর্থ হয়েছিলেন। বাড়ি করেছিলেন সান রেমোতে। সেখানেই চোখ বোজেন। প্রিয় সহচর কোকলির সমাধির পাশে তাঁকে সমাধিস্থ করা হয়।

তাঁকে নিয়ে কবিতা লিখেছিলেন আলফ্রেড টেনিসন এবং ডব্লু. এইচ. অডেন। দু’টি কবিতার প্রথম এবং শেষ স্তবকগুলি তুলে দেওয়া গেল।

To E.L., on his Travels in Greece

Tennyson

Illyrian woodlands, echoing falls

Of water, sheets of summer glass,

The long divine Peneian Pass,

The vast Akrokerannian walls.

…

From him that on the mountain lea

By dancing rivulets fed his flocks,

To him who sat upon the rocks,

And fluted to the morning sea.

EDWARD LEAR

W. H. Auden

Left by his friend to breakfast alone on the white

Italian shore, his Terrible Demon arose

Over the shoulder; he wept to himself in the night,

A dirty landscape-painter who hated his nose.

…

His welcome was prodigious: A flower took his hat

And bore him off to introduce him to the tongs;

The demon’s false nose made the table laugh,

A cat invited him to dance and shyly squeezed his hand;

Words pushed him to the piano to sing comic songs.

And children swamped to him like sattlers: he became a land.

কতজনকে চিঠি লিখেছিলেন লিয়ার। সব মিলিয়ে কত চিঠি। কে প্রথম পেয়েছিলেন লিয়ারের চিঠি। এসবের উত্তর মিলবে না। তবে কাদের চিঠি লিখেছিলেন তার উত্তর মিলবে চিঠির ভগ্নাংশ থেকে, ‘…every created human being capable of writing ever since the invention of letters … with a few exceptions perhaps, such as the prophet Ezekiel, Mary Queen of scots, and the Venerable Bede.’

লিয়ার সাধারণত চিঠি লিখতেন খুব সকালে কাজে বসার আগে। একটা চিঠিতে লিখেছেন– ২৫ মিনিটের ভেতর একটা চিঠি লেখা শেষ করেছেন, সেটাই ঠিক, নইলে খুব দেরি হয়ে যেত। অনেক সময় উত্তরে কী লিখবেন তার সূত্রগুলো লিখে রাখতেন। তারপর প্রতিটি সূত্র ধরে লিখতে লিখতে চিঠি সম্পূর্ণ করতেন। দিনলিপির খাতায় লিখে রাখতেন ক’টা চিঠি পেয়েছেন। ক’টা চিঠির উত্তর দিয়েছেন। (লুইস ক্যারল রীতিমত রেজিস্টার ব্যবহার করতেন, তাতে চিঠি পাওয়ার উত্তর দেওয়ার তথ্যাদি লিখে রাখতেন)। কী পরিমাণ চিঠি লিখতেন তার আন্দাজ পাওয়া যাবে পত্রাংশ থেকে– ‘কোর্ফুতে আসার পর ১৮৬১-র নভেম্বর পর্যন্ত ৭৬টি চিঠি লিখেছি।’ (হোলম্যান হান্টকে, ফেব্রুয়ারি ১৮৬২)। হান্টকে জানান (১৮৭১) আগের বছর ৪০৬টি চিঠি লিখেছেন। গ্রাহকদের কাছ থেকে চাঁদা নিয়ে যখন ‘Views in the Seven Ionian Islands’ প্রকাশের পরিকল্পনা করেছিলেন (১৮৬৩) তখন সম্ভাব্য ৬০০ গ্রাহককে চিঠি লিখেছিলেন।

দিদি অ্যান লিয়রকে অনেক চিঠি লিখেছিলেন। অ্যানের ৩৫-তম জন্মদিনে (১৭ জানুয়ারি ১৮২৬) ১৪ বছরের কিশোর লিয়ার ১১২ ছত্রের একটা চিঠি লিখেছিলেন এবং প্রতিটি ছত্র ছিল অন্ত্যমিল যুক্ত! একটু নজির/নজর দেওয়া যাক সেদিকে– relation, cessation, procrastination, … gratulation, indagation, depauperation, deplumation, adumbration, trucidation, perpetration; এবং চিঠির ৪১-৪২ ছত্র দু’টিতে লিখেইছেন এই বলে–

‘I fixed that every termination

To every line should end in -ations!’

ওই অল্প বয়সে কীভাবে পেরেছিলেন! এ চিঠি লিখতে তাঁর কত সময় লেগেছিল! অন্ত্যমিলগুলো কি আগে থেকে কোনও কাগজে বা খাতায় টুকে রেখেছিলেন। কখন লিখেছিলেন চিঠিটা– সকালে-দুপুরে-বিকেলে-সন্ধ্যায় নাকি রাতে।

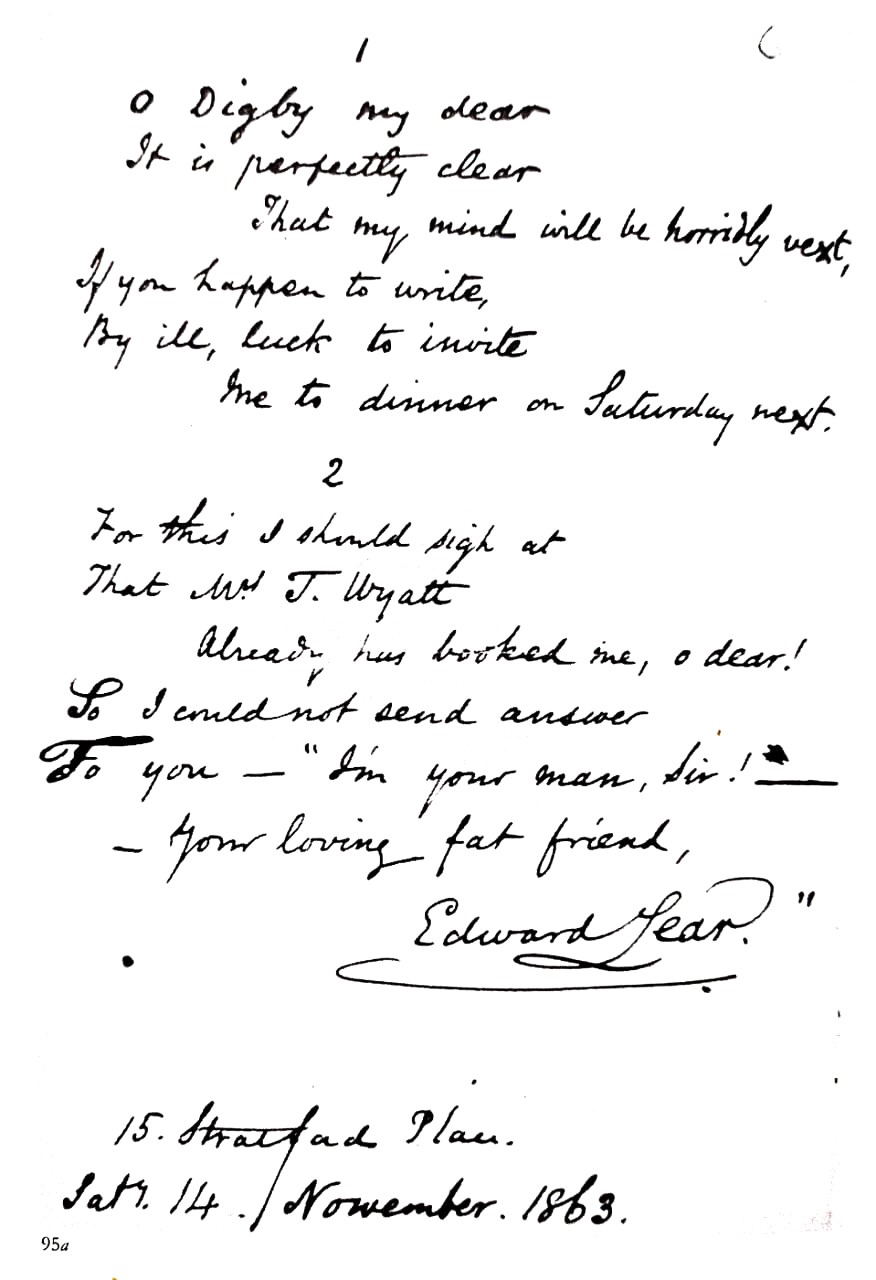

কবিতায় চিঠি কি এই প্রথম? হতে পারে, না-ও পারে, তবে পরে একাধিক চিঠির খোঁজ মিলেছে।

ভিলা এমিলি, সান রেমো থেকে ১৬ এপ্রিল ১৮৭৫ লেডি উইয়াটকে ৩২ ছত্রের যে-চিঠি লিখেছিলেন তাতে গোটা/ভাঙা হোক M I N T এই চারটি বর্ণ ব্যবহৃত হয়েছে।

If I am interrupting you please excuse me

as I mint to have asked you a question the other day

but forgot to mint-ion it. Can you tell me how to make

Preserved on dry mint? I have got a

mint of

mint in my garden, but although I am int-erested in getting some

of it tried for

…

…

Mintime I

a mintoo much haste to write any

more, so will leave of immintiataly.

শব্দকে ইচ্ছেমতো বাঁকিয়ে-চুরিয়ে ব্যবহার করার প্রচুর উদাহরণ লিয়ারের চিঠিতে আছে। সে কথায় যাবার আগে এক ঝলক দেখে নিই দিদি অ্যানকে চিঠিতে জানাচ্ছেন (৭ নভেম্বর ১৮২৯) কী করেছেন অর্থাৎ সেদিনের দিনপঞ্জি–

Journal

[November] 2nd

Monday evening– took my place–

Went to a dance at 9 o’clock,–

Jigged all the colour out of my face

And reached my lodgings at crow of cock.

[November] 3rd

Packed up my luggage till half past four,

Got up at six, and drank some tea.

And set off as cold as the frozen sea,–

Wished goodbye– took my hats and umbrella–

And Shivered and shook to the White Horse cellar.

এরপর আরও বর্ণনা/ফিরিস্তি আছে ৩-৫ নভেম্বরের কাজের।

পত্র-পদ্য লেখার জন্য আগাম অনুমতি চেয়ে নিচ্ছেন লিয়ার অ্যানের কাছে (৫ এপ্রিল ১৮৩১):

Dear Ann–

I Conjecture you’ll like it no worse

If I write you this evening a letter in verse

…

ধরেই নেওয়া যায় বড়দিদির খারাপ লাগেনি এবং ভাইটিকে বারণও করেনি। ভাগ্যিস করেননি নইলে আমরা তাঁর আরও অনেক পত্র-পদ্য থেকে বঞ্চিত হতাম।

লিয়ারের স্বভাব ছিল শব্দকে ভেঙেচুরে নতুন রূপ দেওয়া। কথাটা ‘dedication’। তাকে করে দিলেন ‘deadication’। ‘Picture’ লিয়ারের হাতে পড়ে হয়েছে ‘Pigcher’। ‘Archipelago’ কথাটার অর্থ দ্বীপপুঞ্জ। লিয়ার তা থেকে তৈরি করলেন Archipalago–Archipalawent–Archipelagone। আরও কিছু লিয়ারিয়ান শব্দ-অর্থ সহজে অনুমেয়–

Buplish be4

Bubblisher bizzerable

Pufflication 4thwith

a Neasel London Eggzibissions

A Ninstitution eggzikusion

Hinstrument upbraid (or down-braid)

a naxident Ingividgual

nobody kumms knot idden

fewcher

এ তো গেল শব্দ রূপান্তরের খেলা। এবার দেখে নেওয়া যায় অভিনব কিছু ‘লিয়ারি’ শব্দ। (দোহাই! অর্থ শুধাবেন না)–

dimmydully dillyduffy

buzzyfuzzy

Scribblebibble

Pongchambinnibophilos kakokreasopheros

punctitious & pumpsquibilious Pope

Owls are plentiful Flights of grey

gregarious gaggling grisogonous geese

adorn the silver shining surface of

the softly sounding sea.

(ধ্বনির পাখঝাপটানিতে মনে এল রবি ঠাকুরের বাচস্পতি মুখনিঃসৃত এই অপরাজেয় অতুলনীয় সুচারুপাঠ: সম্মম্মরাট সমুদ্রগুপ্তের ক্রেঙ্কটাকৃষ্ট ত্ববিৎত্রম্যন্ত পর্যূগাসন উখ্রংসিত নিরংকরালের সহিত অজাতশত্রু অপরিপর্যস্মিত গর্গরায়ণকে পরমন্তি শয়নে সমুসদ্গারিত করিয়াছিল)

Ajoskyboskybayso.

rubbed rubbing rubbable or rubbabibbabubbapbimbubabebababballleee

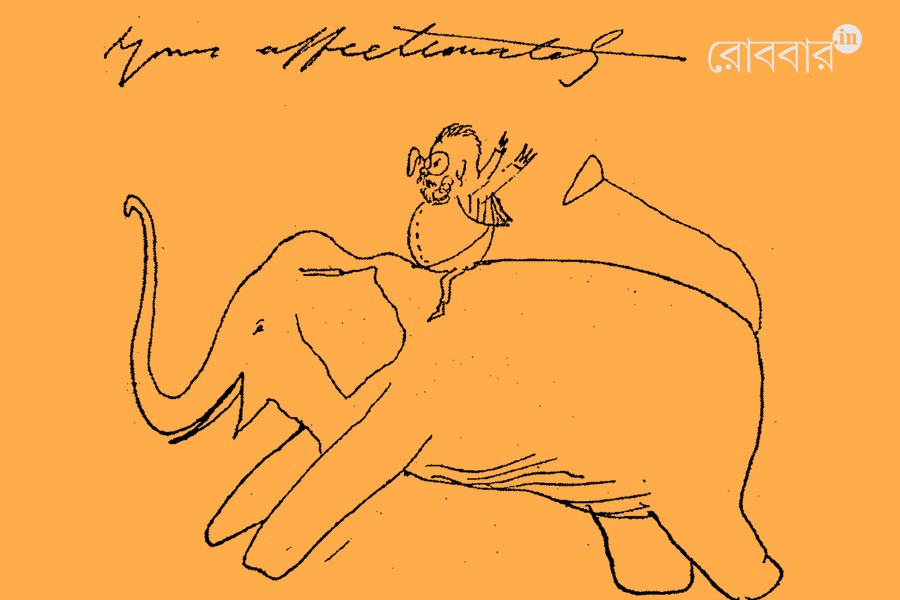

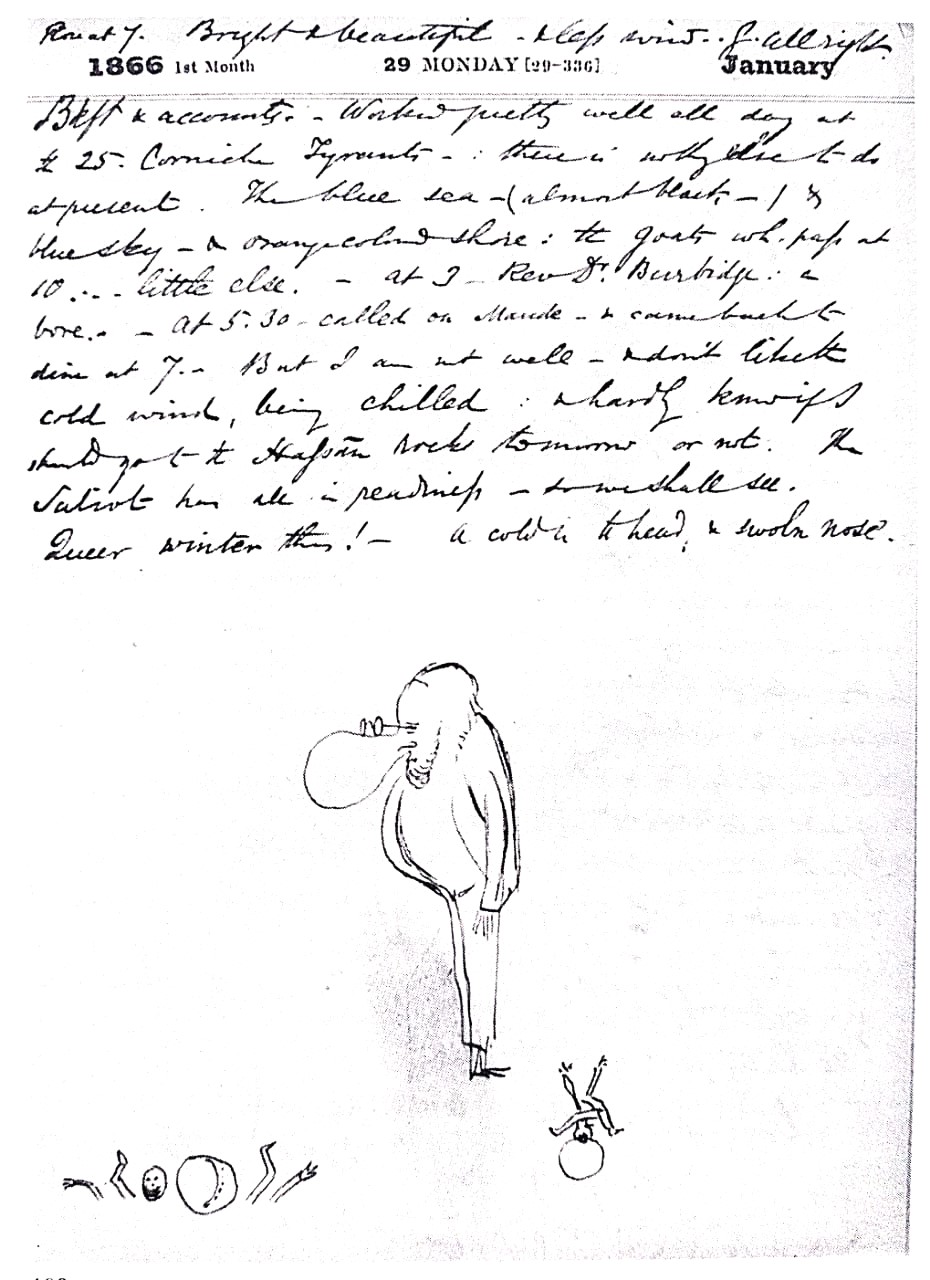

বহুকাল আগে লিয়ার আবিষ্কার করেছিলেন মানুষকে হাসিয়ে তিনি আনন্দ দিতে পারেন। চিঠিতে তিনি নিজেকে নিয়ে কত যে হাসিমশকরা করেছেন। নিজের আত্মপ্রেতিকৃতি (Self caricature) করেছেন। অবিশ্বাস্য গল্প বলেছেন। ভুলে যাবার ফাঁদে না পড়ে একটা গল্প বলে নিই।

এডওয়ার্ড লিয়ারের বাবা একসময় আর্থিক সংকটে পড়েন। সেইসময় এক ব্যাঙ্কার তাঁকে সাহায্য করেন। এই ব্যাঙ্কারের পুত্র উইলিয়াম প্রেসকট এবং তাঁর স্ত্রীর সঙ্গে লিয়ারের দেখা হয় ১৮৫৯-৬০-এর শীতে। প্রেসকট দম্পতির দুই নাতনির একজন রুথ ডিসি। রুথের জন্ম ৮ সেপ্টেম্বর ১৮৬২। সংবাদ পেয়ে পরের দিন ৯ সেপ্টেম্বর ১৮৬২, ১৫ স্ট্রাটফোর্ড প্লেস, অক্সফোর্ড স্ট্রিট থেকে লিয়ার রুথকে চিঠি লিখছেন এই বলে:

My dear little tiny child,

You will excuse me familiar mode of addressing you, because, you know, – you have as yet got no Christian name–; –& to say– ‘my dear Miss Decie’ would be as much too formal, as ‘my dear Decie’ would be too rude. But as your Grandmamma has written me that you are just born I will write to congratulate you, & possibly this one of the first letters you have as yet received.

One of the old Greek Tragedians says– and I am sure you will not think me impertinent in translating what he says– … [not to have been born as] because there has not been time hitherts to buy you a Greek Dictionary. (& I am sure you cannot read Sophocles without,– besides, the Dictionaries are so fat & heavy I am certain you could not use them comfortably to yourself & your nurse… I congratulate you heartily on coming into a world where if we look for it there is far more good & pleasure than we can use up– even in the longest life…

Your affec. old friend

Edward Lear

Give my love to

Your Papa & Mama.

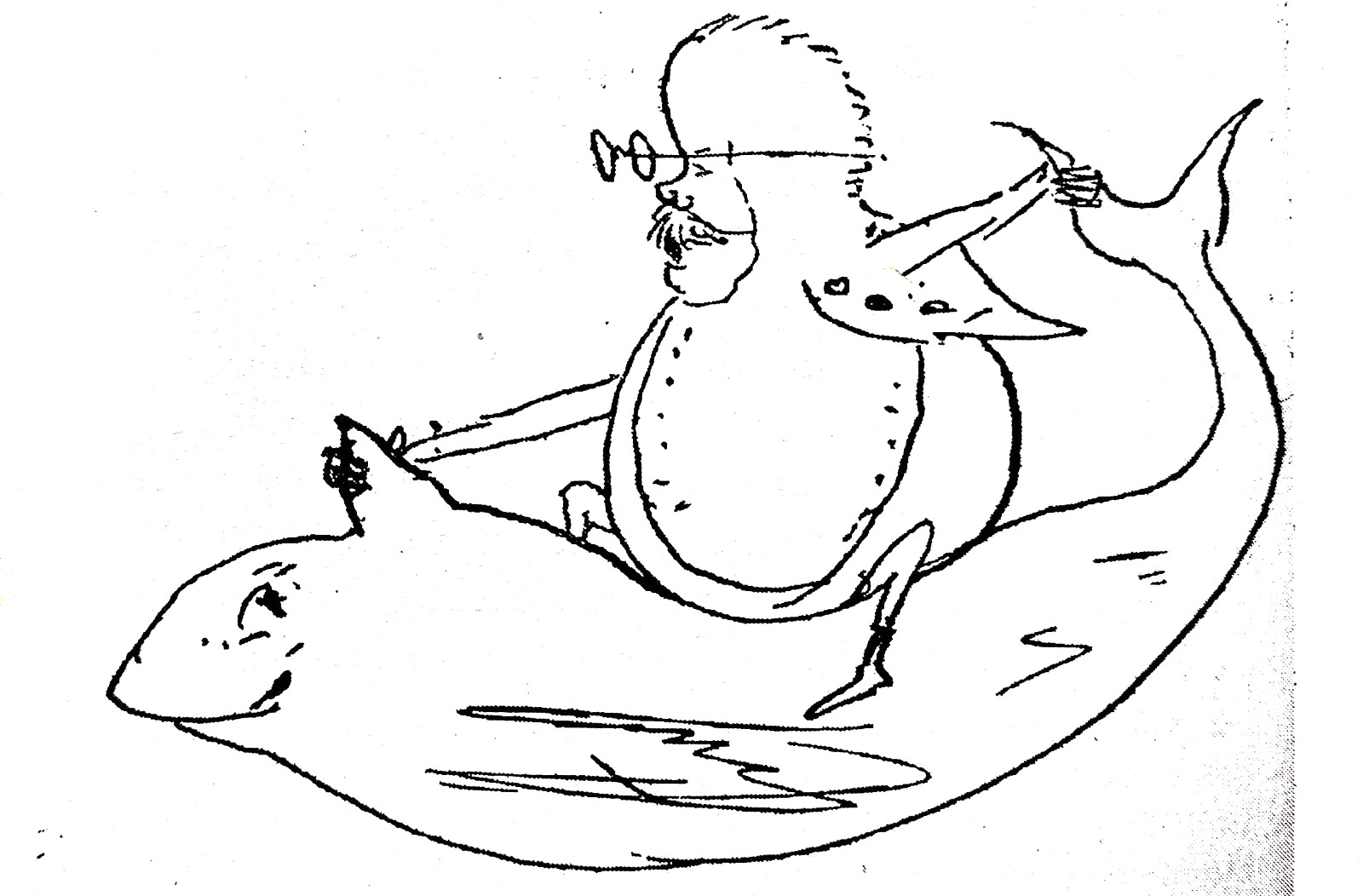

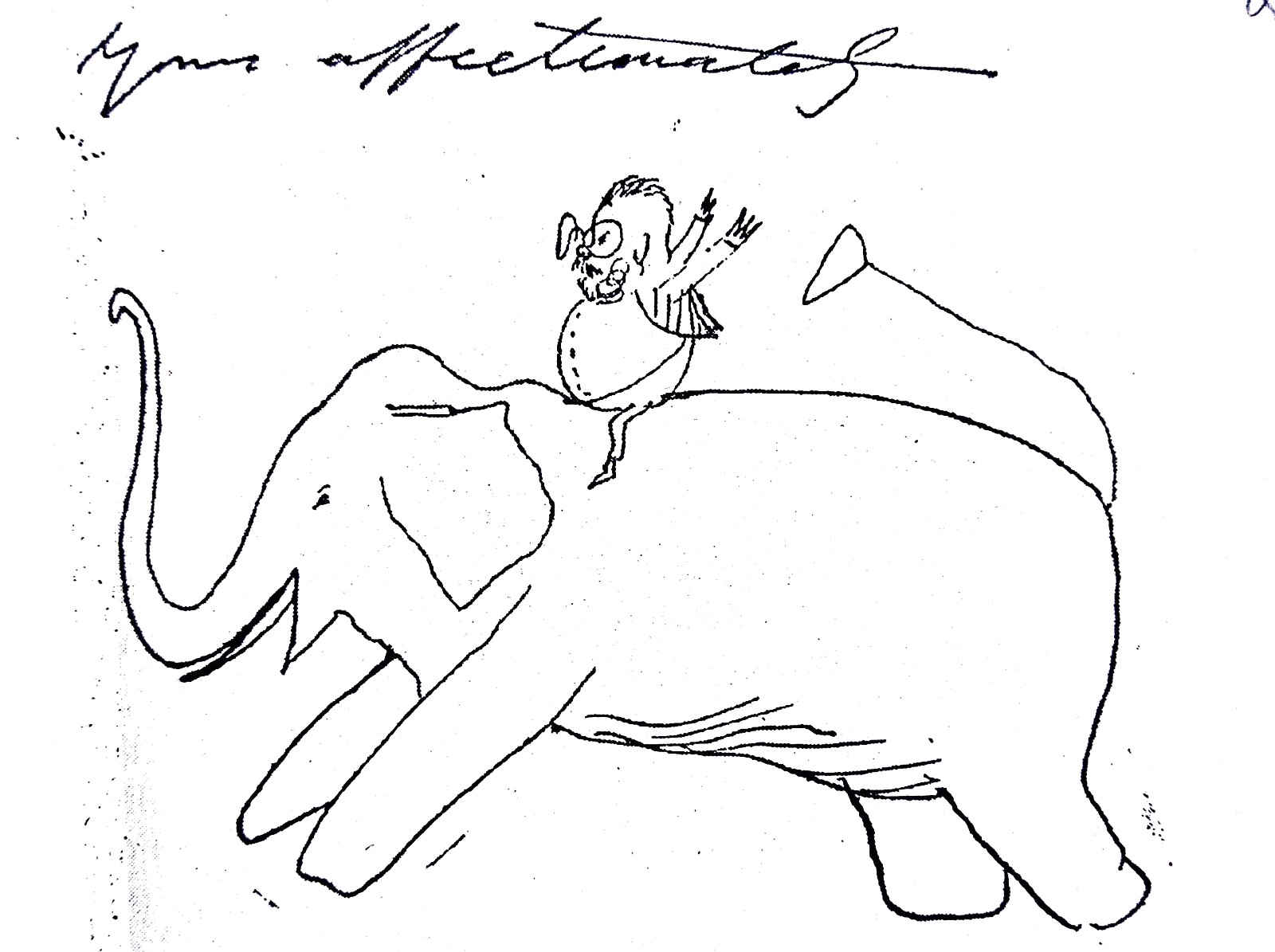

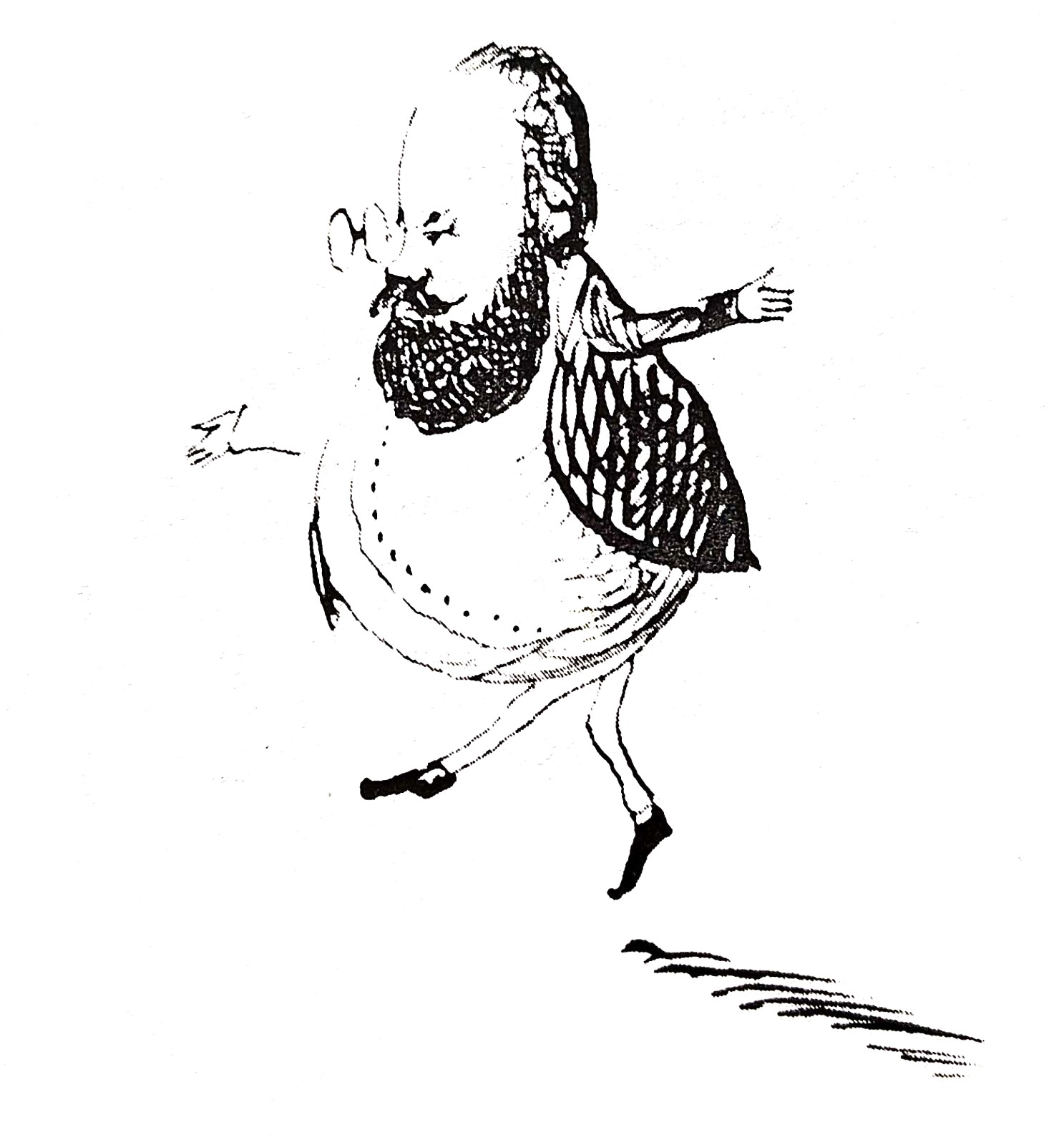

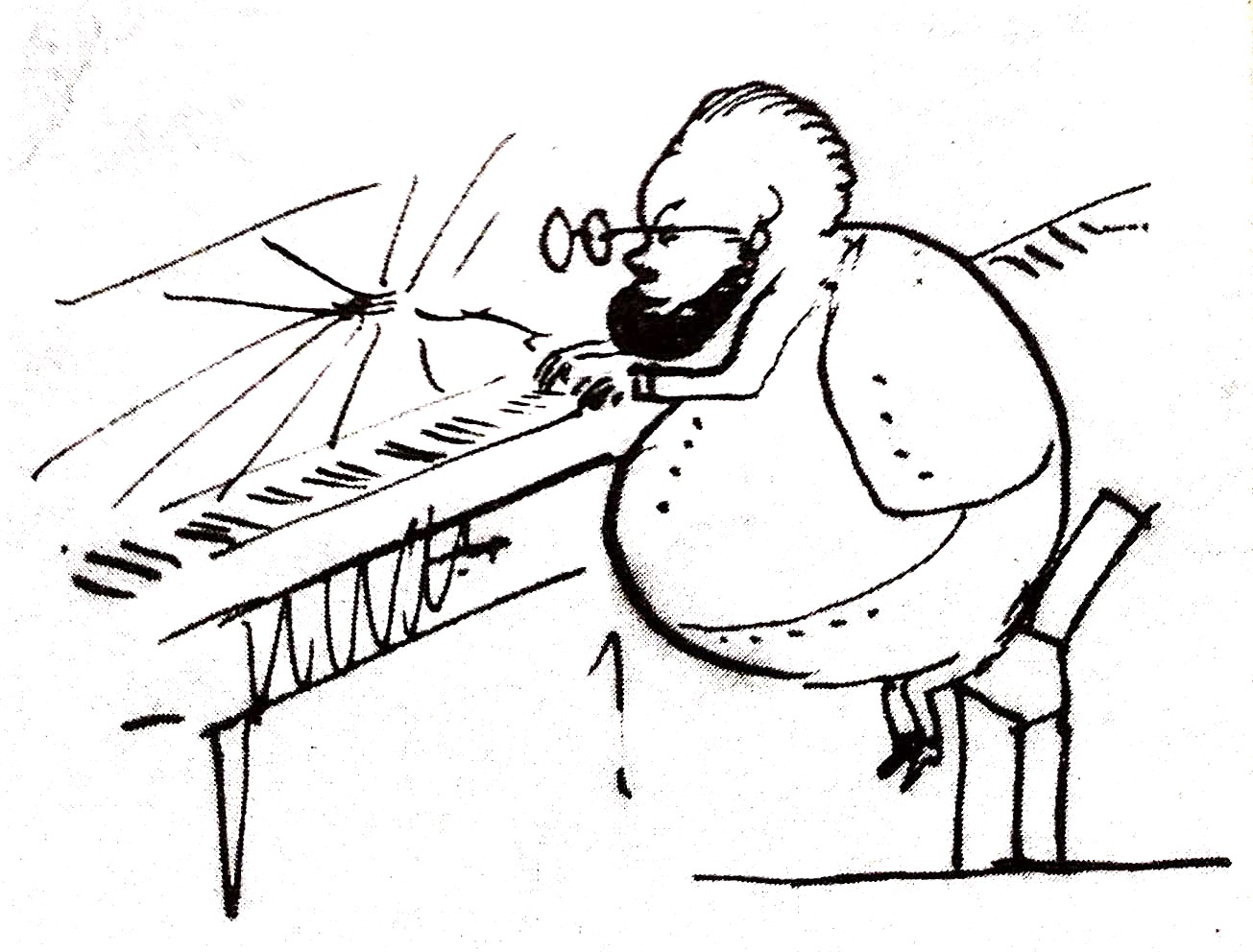

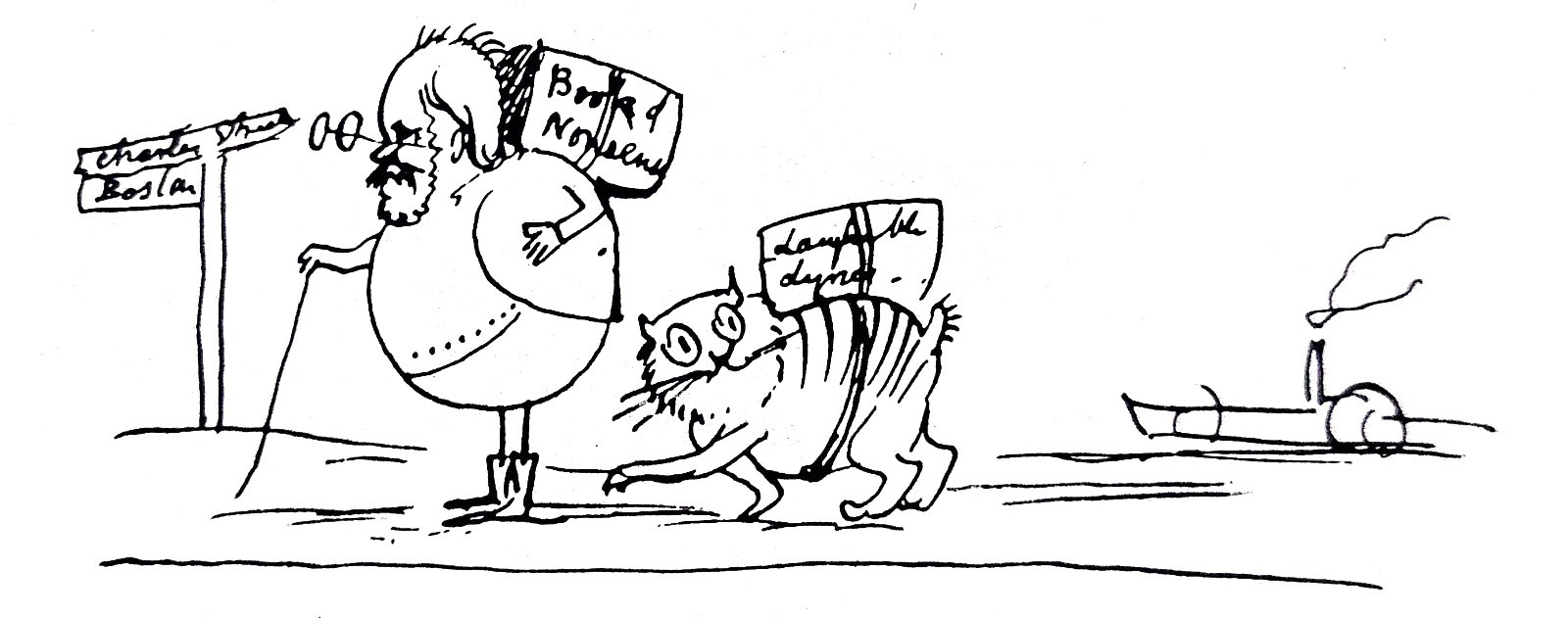

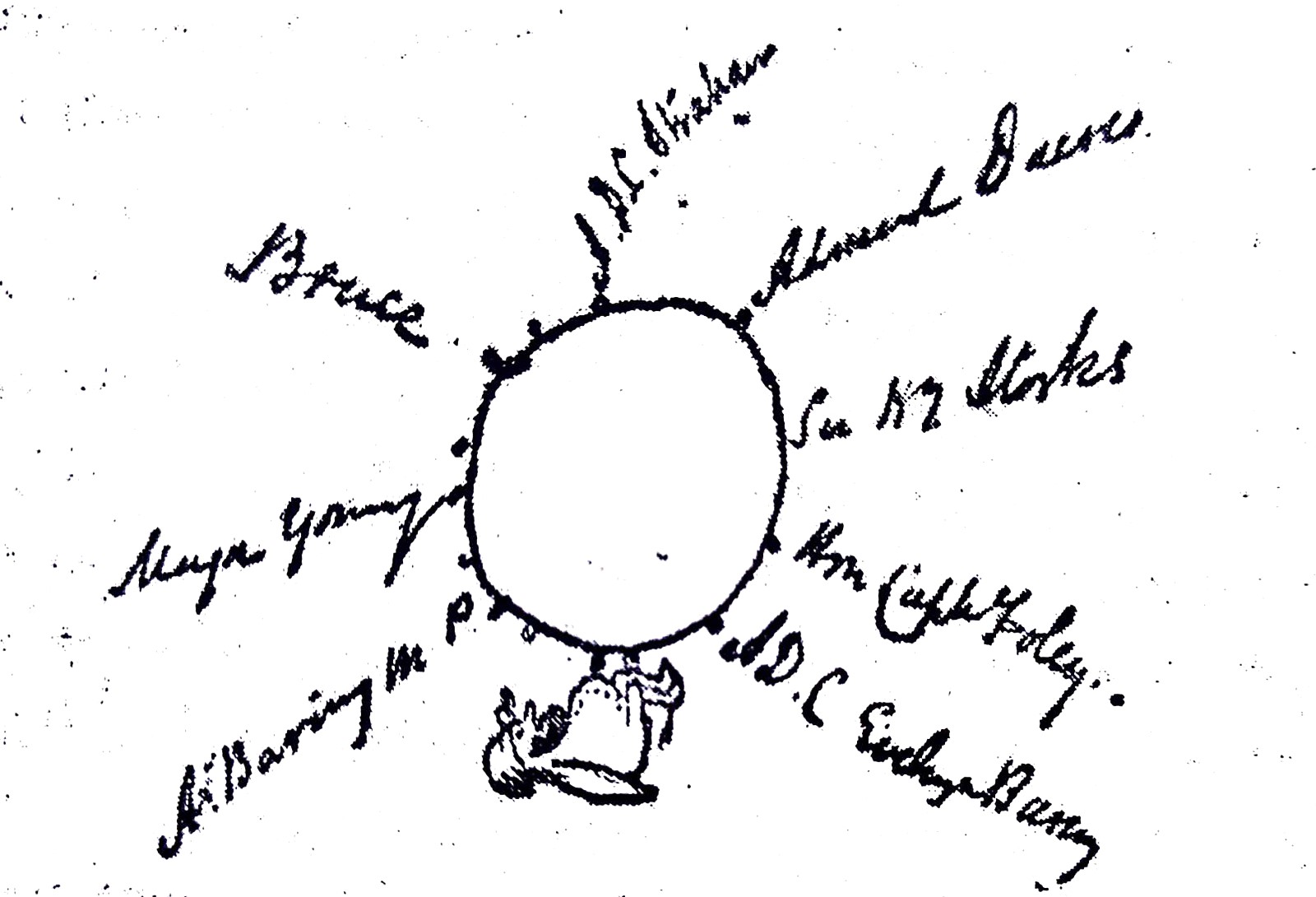

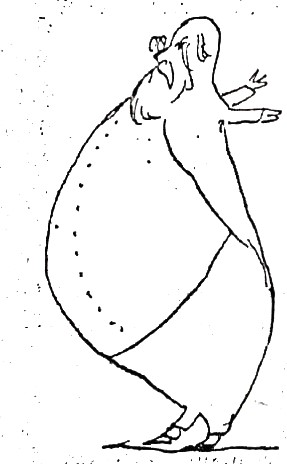

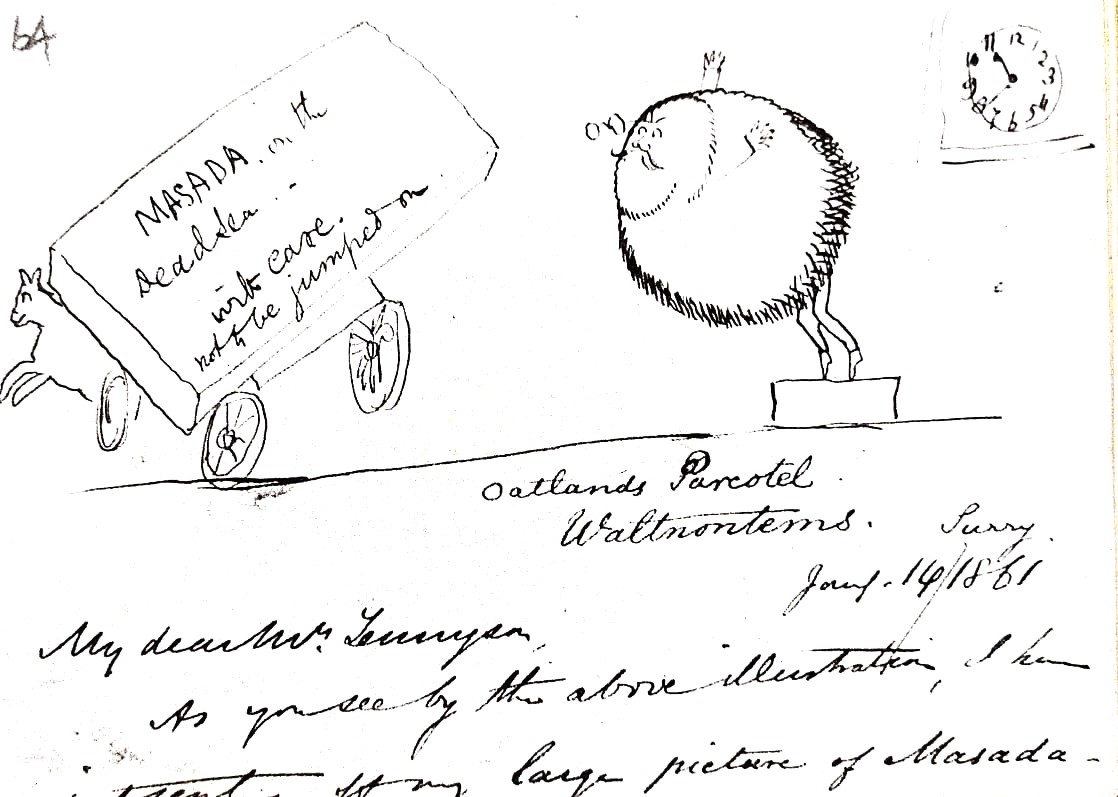

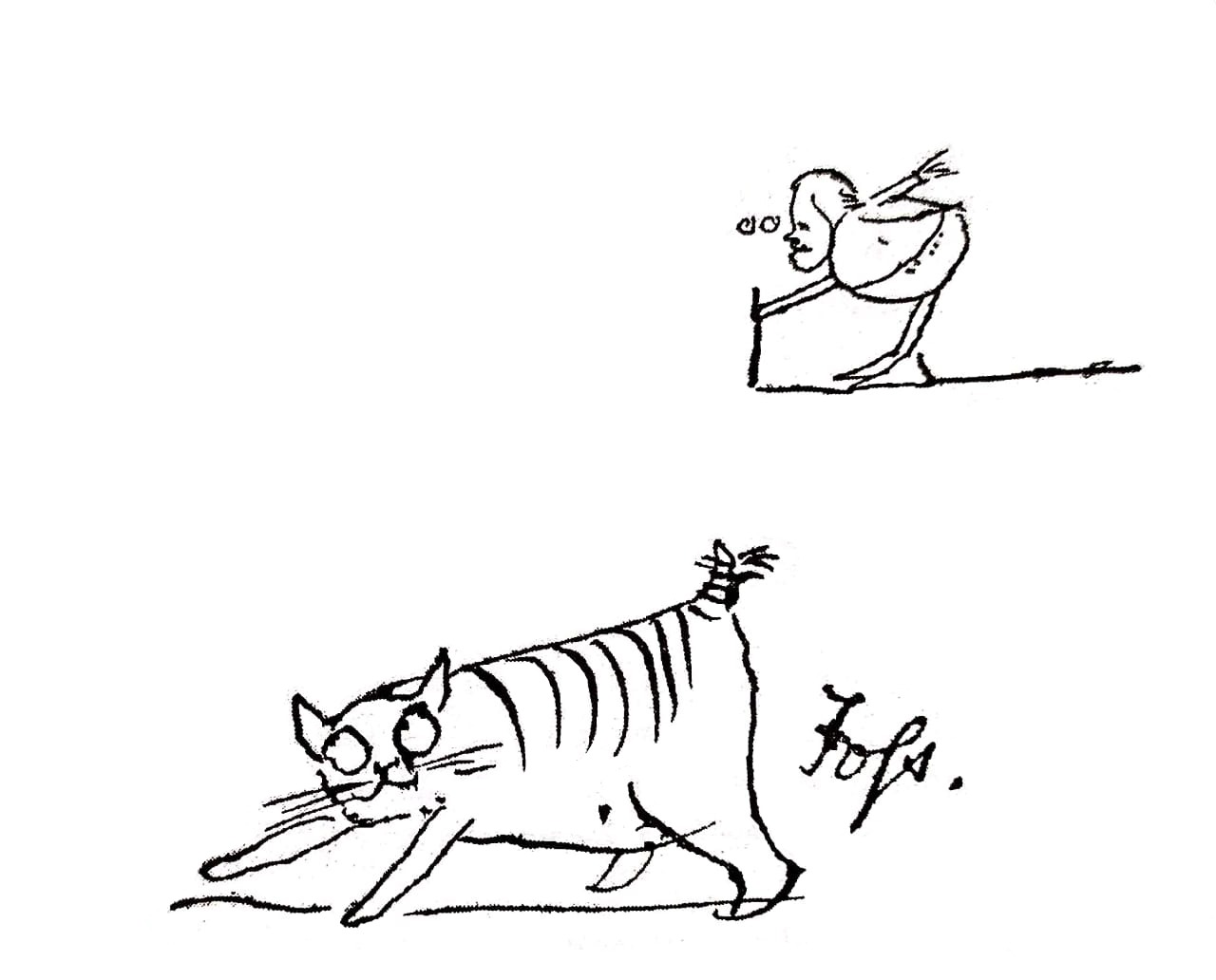

লিয়ারের চিঠিপত্র থেকে নানারকম সংবাদ পাওয়া যায়। সেই সঙ্গে মেলে চমৎকার সব ছবি– তাতে নিজেকেও ছাড়েন না। এই যেমন ফোর্টেস্কুকে জানাচ্ছেন:

ব্যায়াম না করার জন্য এত মোটা হয়ে

গিয়েছি যে চিনতে পারবে না তাই

প্রতিকৃতি পাঠালাম।

ব্যায়ামের অভাবে ভয়াবহরকম মুটিয়ে

গিয়েছি– এই রকম।

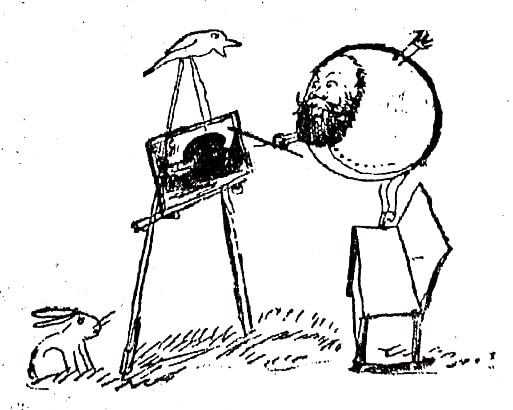

সকালবেলা কাজের শেষে স্যান্ডউইচ সাঁটিয়ে চার্চদৃশ্য দেখতে গিয়ে একটা বড়সড় ইজেল চাপিয়ে একটা বেঞ্চের উপর দাঁড়িয়ে ছবি আঁকবেন কীভাবে–

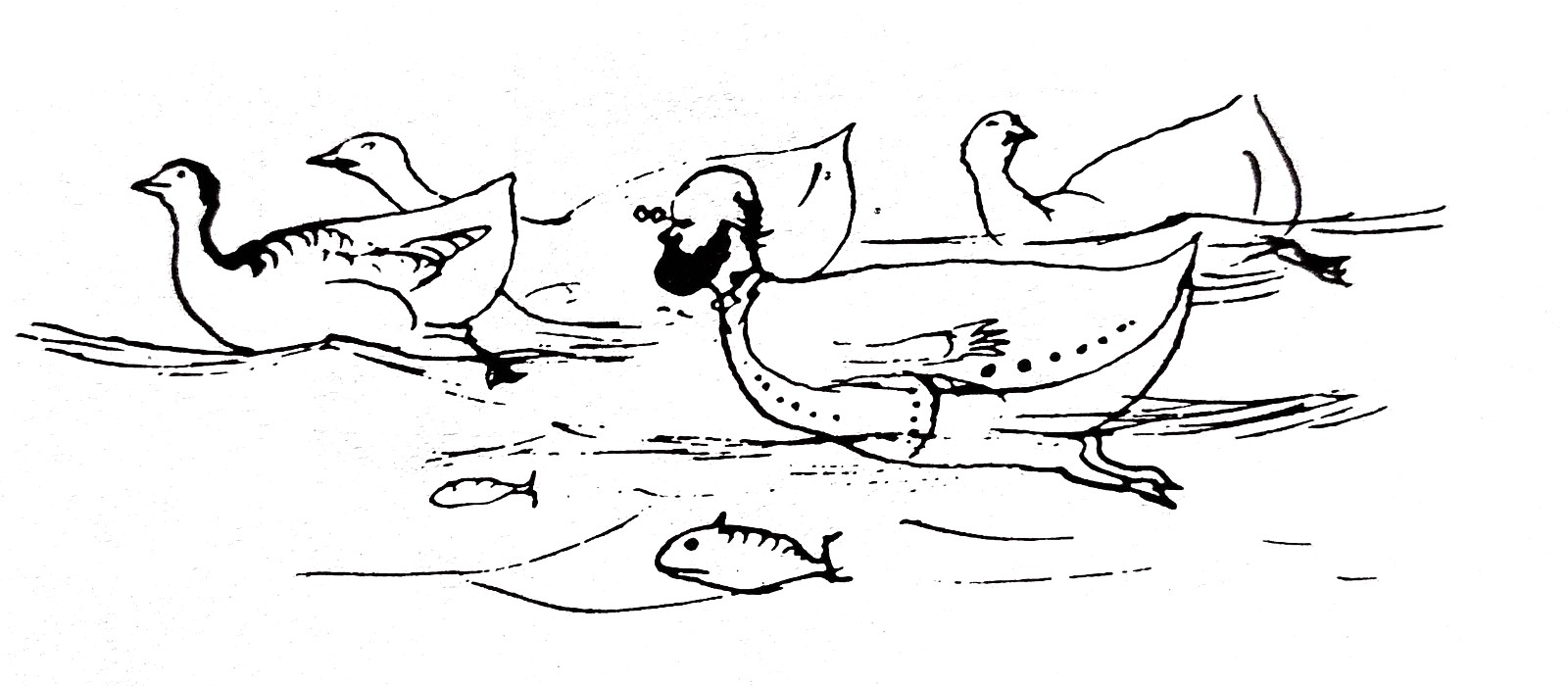

চিড়িয়াখানা গিয়ে একগাদা শকুনের ছবি এঁকেছেন আর সেই সময় দেখতে পেয়েছেন ‘eagles & Seagles & beagles & Squeegles’ আর ছোট্ট ‘dragging’ যে কি না ‘Beast of the Revialations’।

১৮ নভেম্বর ১৮৫৮, লিখছেন যে, এমন ঠান্ডা পড়েছে তাঁর নাক জমে এমন শক্ত হয়ে গেছে যে তাকে কাগজকাটা হিসাবে ব্যবহার করা যায়।

শনিবার ১৬ নভেম্বর ১৮৬১ সকাল ১০টা। ট্রিয়েস্ট-এর হোটেল থেকে লিখছেন ফোর্টেস্কুকে:

[১১ নভেম্বর ] রাত দশটায় ট্রেনে উঠেছেন:

The dear old Wimpfennious lady, a Phanariote GK., & myself getting a Coupe–: the Servian Countess & suite another carriage. Conversation in the coupe was carried on in English, French, German, Italian & Greek, & was very amusing all night, especially a dissertation on religion of which we 3 represented 3 forms– I, in the middle, acting as “buffer” to the 2 extremes Orthodox & Schismatic.

প্রসঙ্গত, লিয়ার গ্রিক, ইতালিয়ান, ফরাসি ভাষা জানতেন। গ্রিক, ফরাসিতে কয়েকটা চিঠিও লিখেছিলেন।

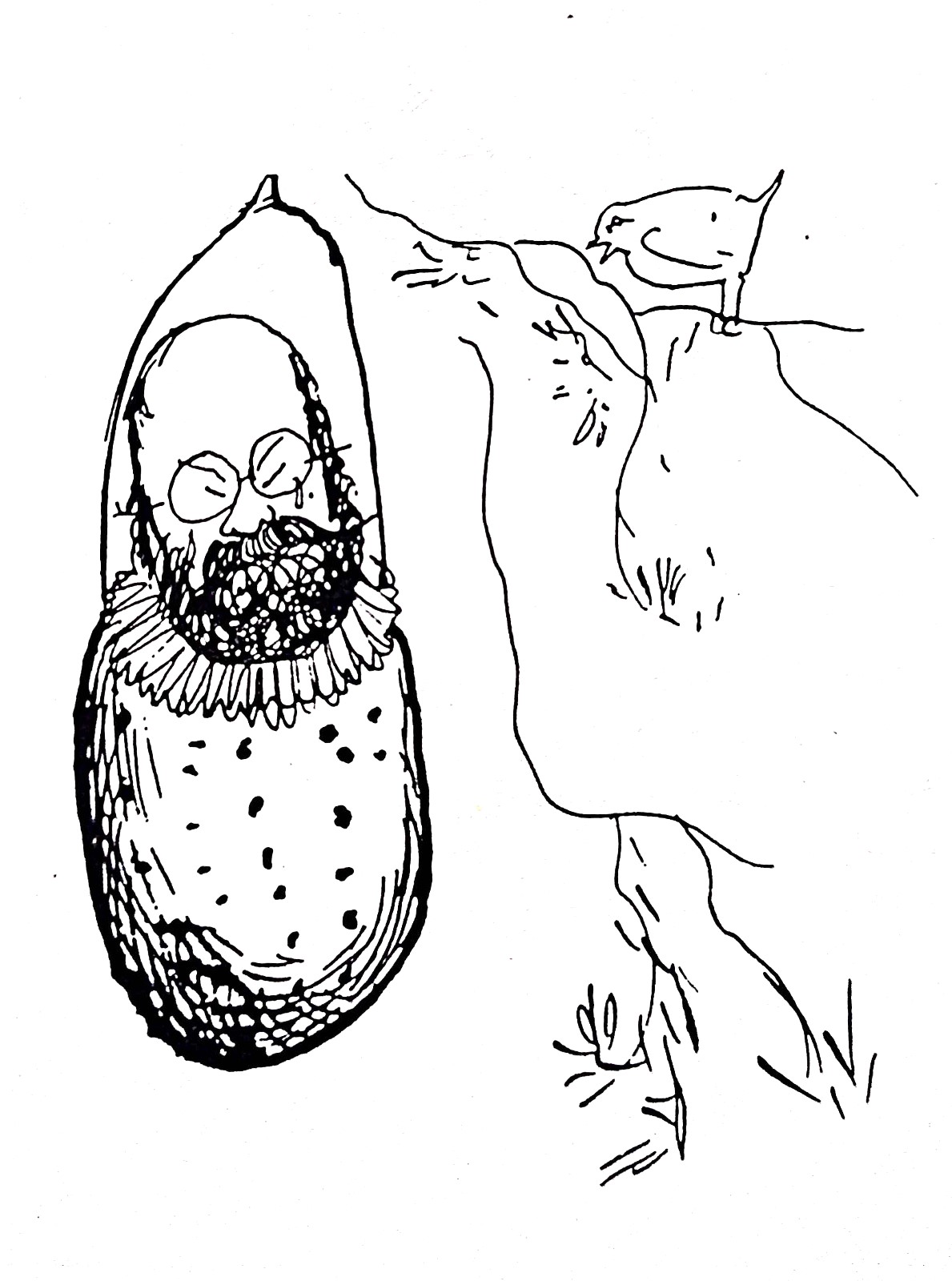

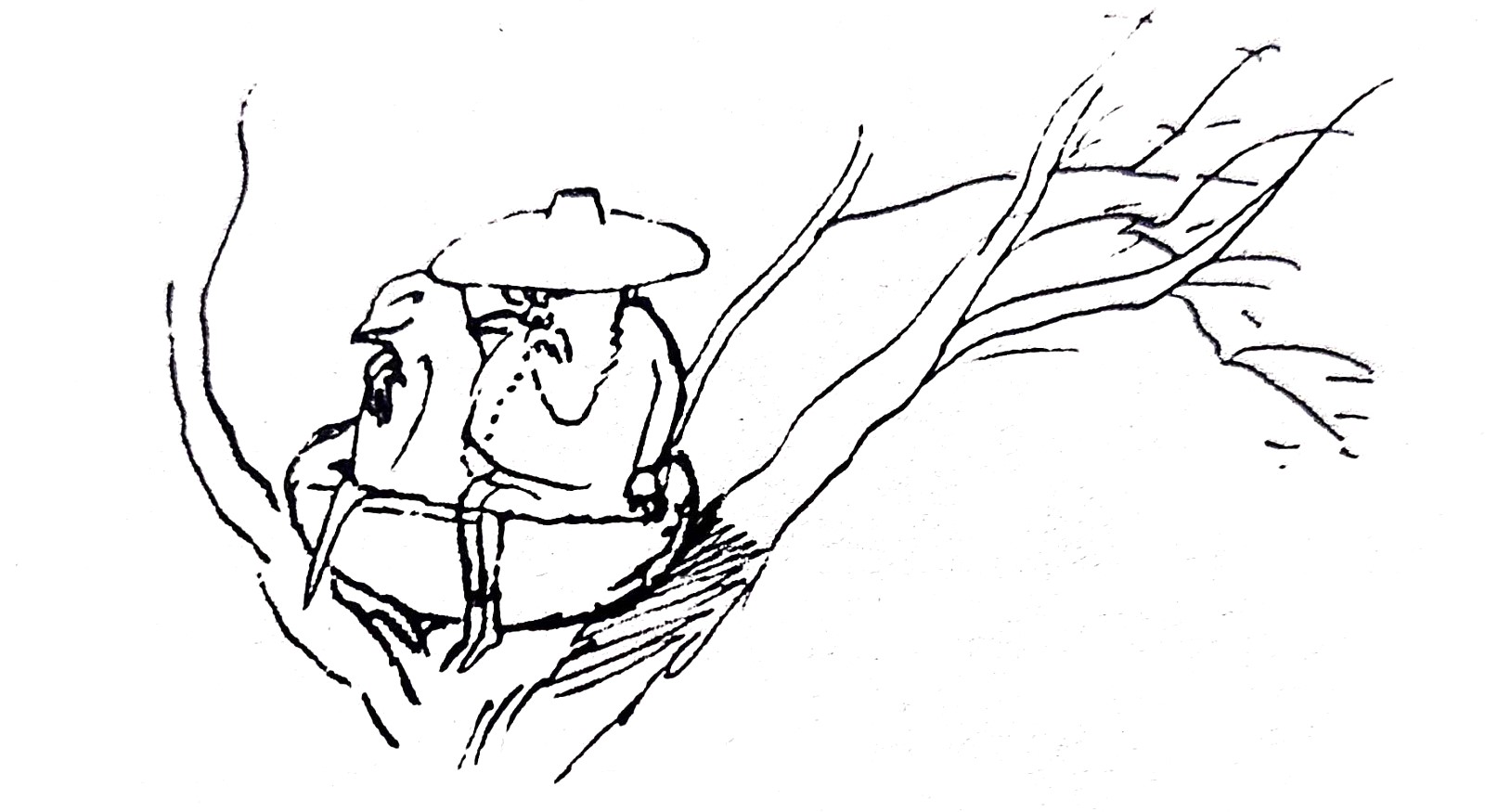

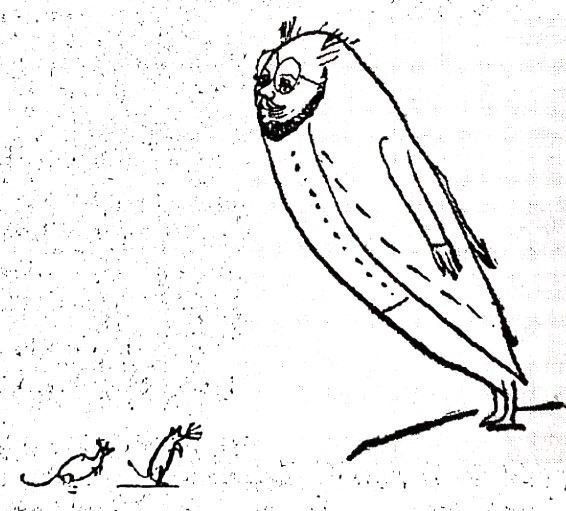

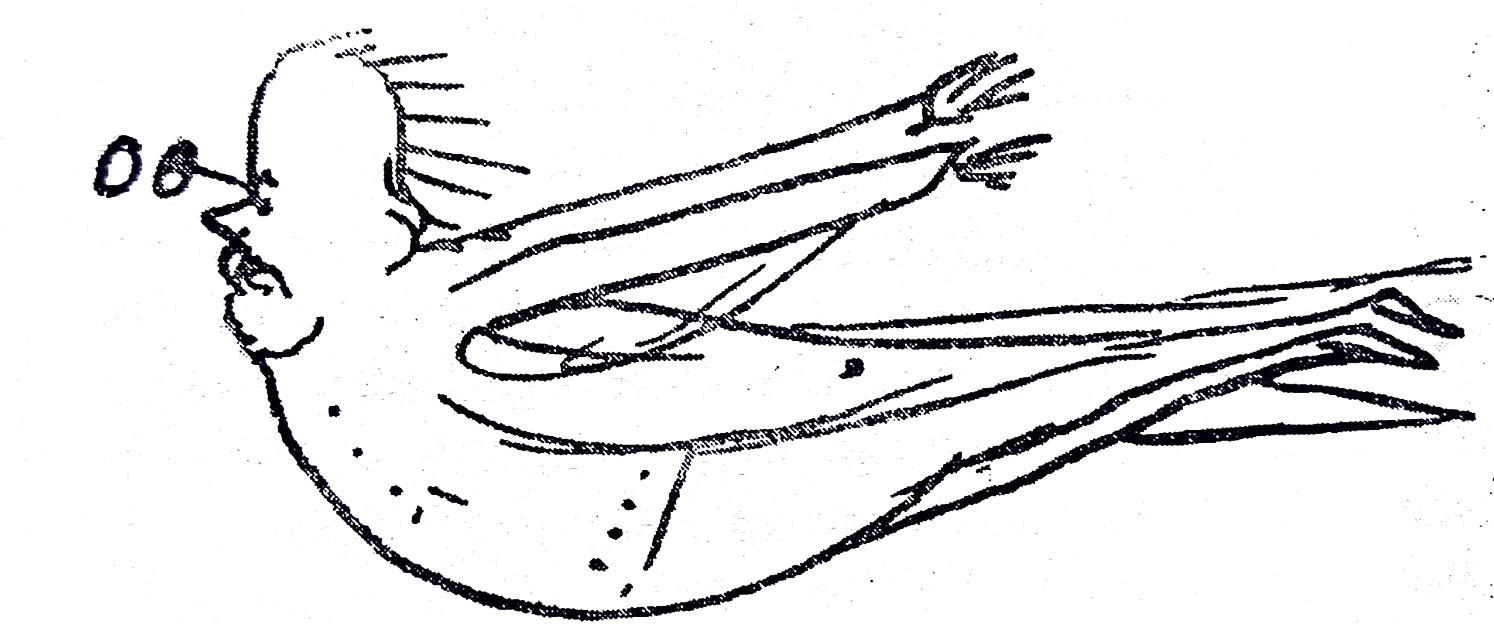

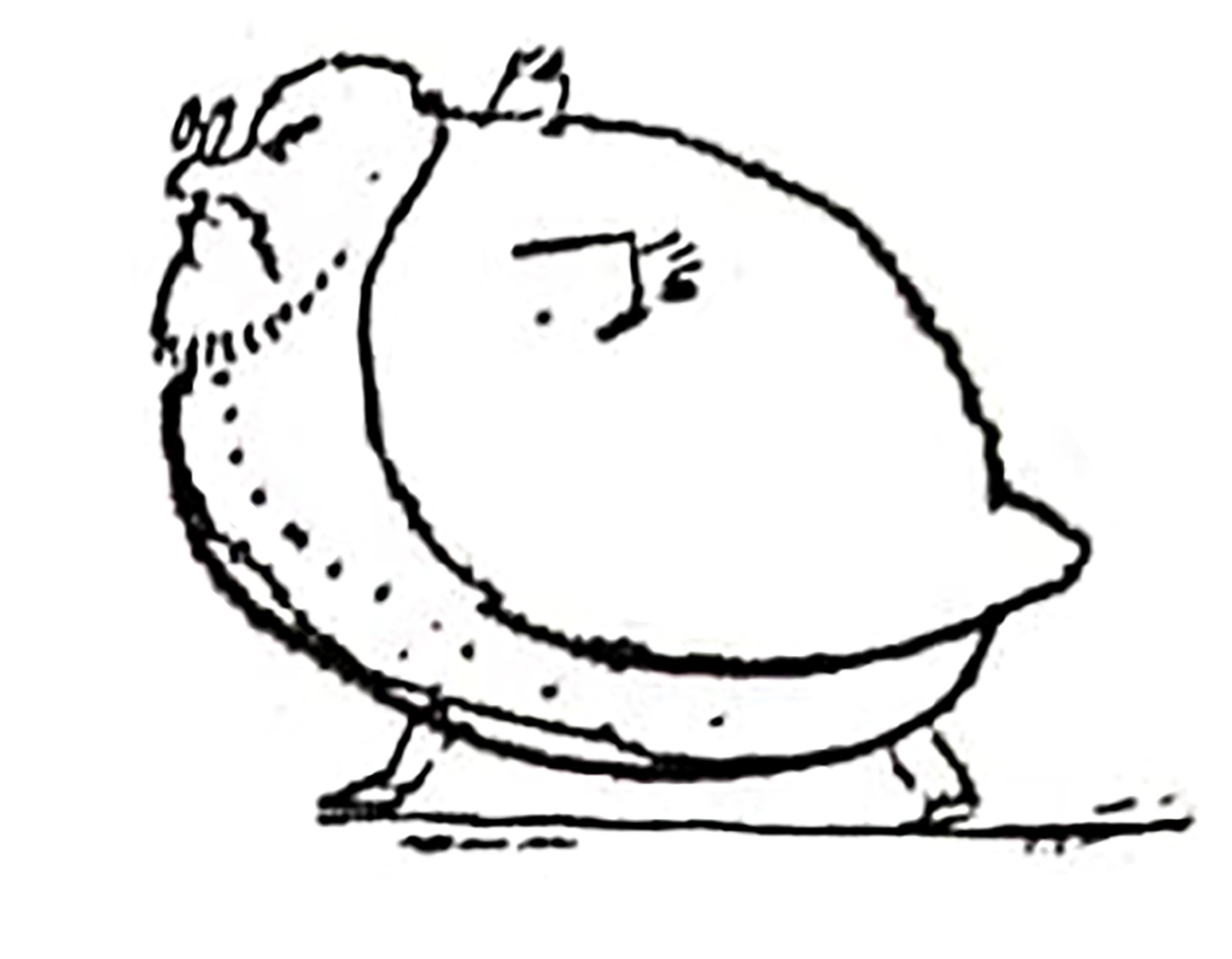

ব্যায়ামের অভাবে মোটা হয়ে গিয়েছিলেন। ঠায় বসে থেকে জলরঙা ড্রইং দেখতে দেখতে লিয়ারের গলা লম্বা আর শরীর মোটা হয়ে কেমন হয়ে উঠেছিল ছবিতে ধরে দিয়েছেন।

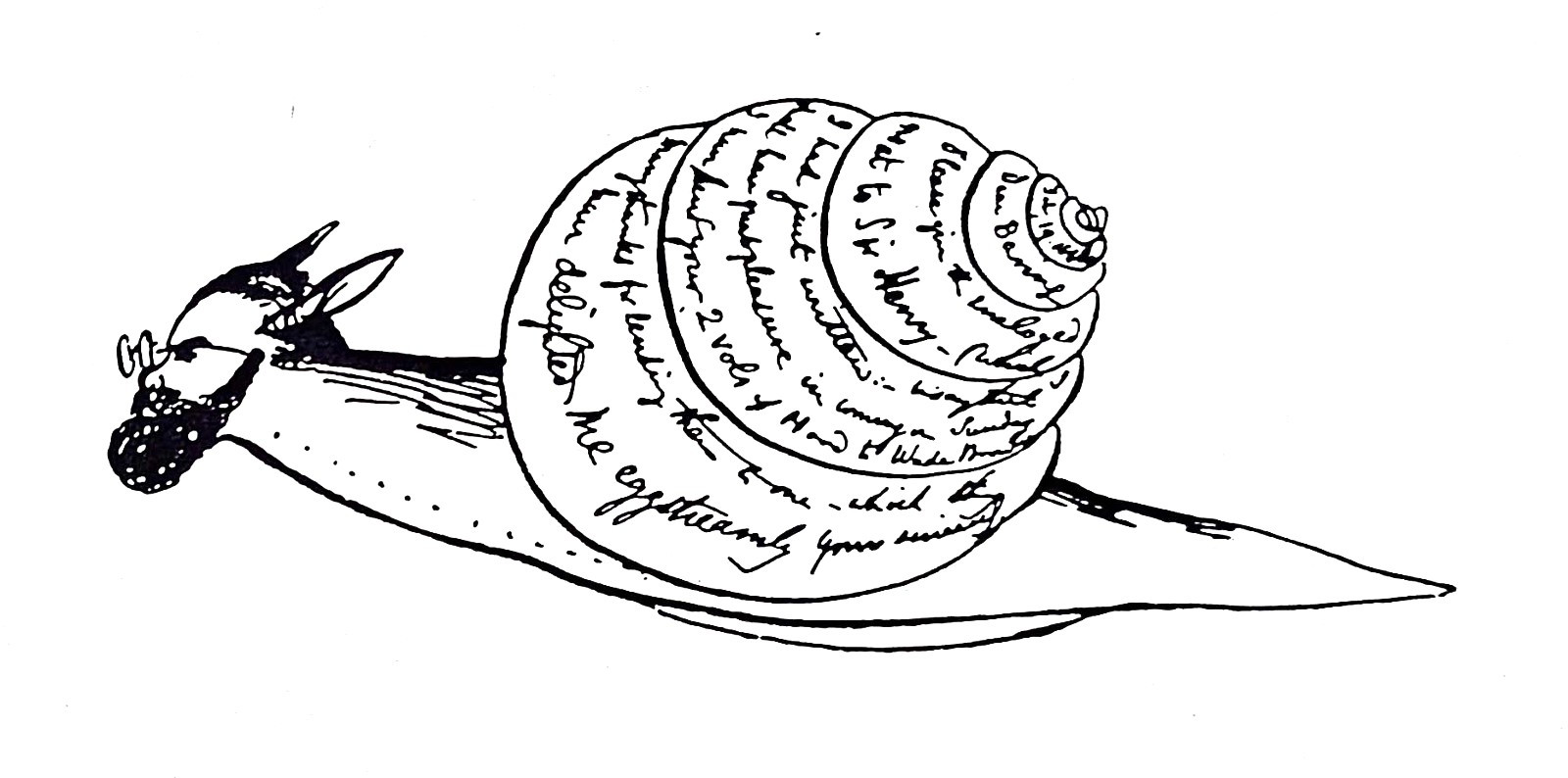

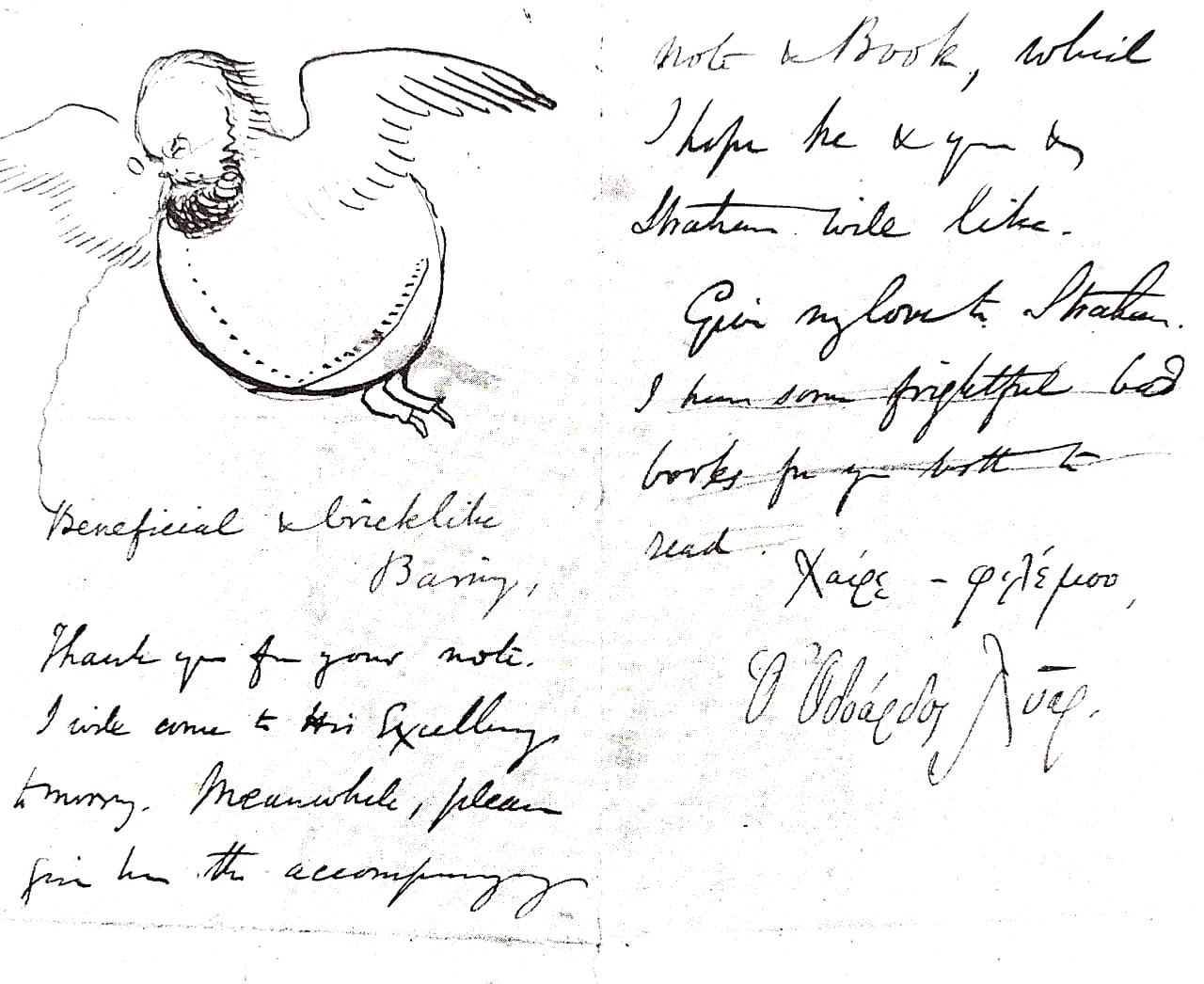

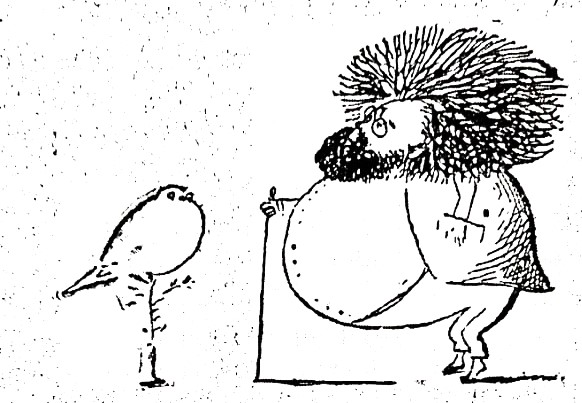

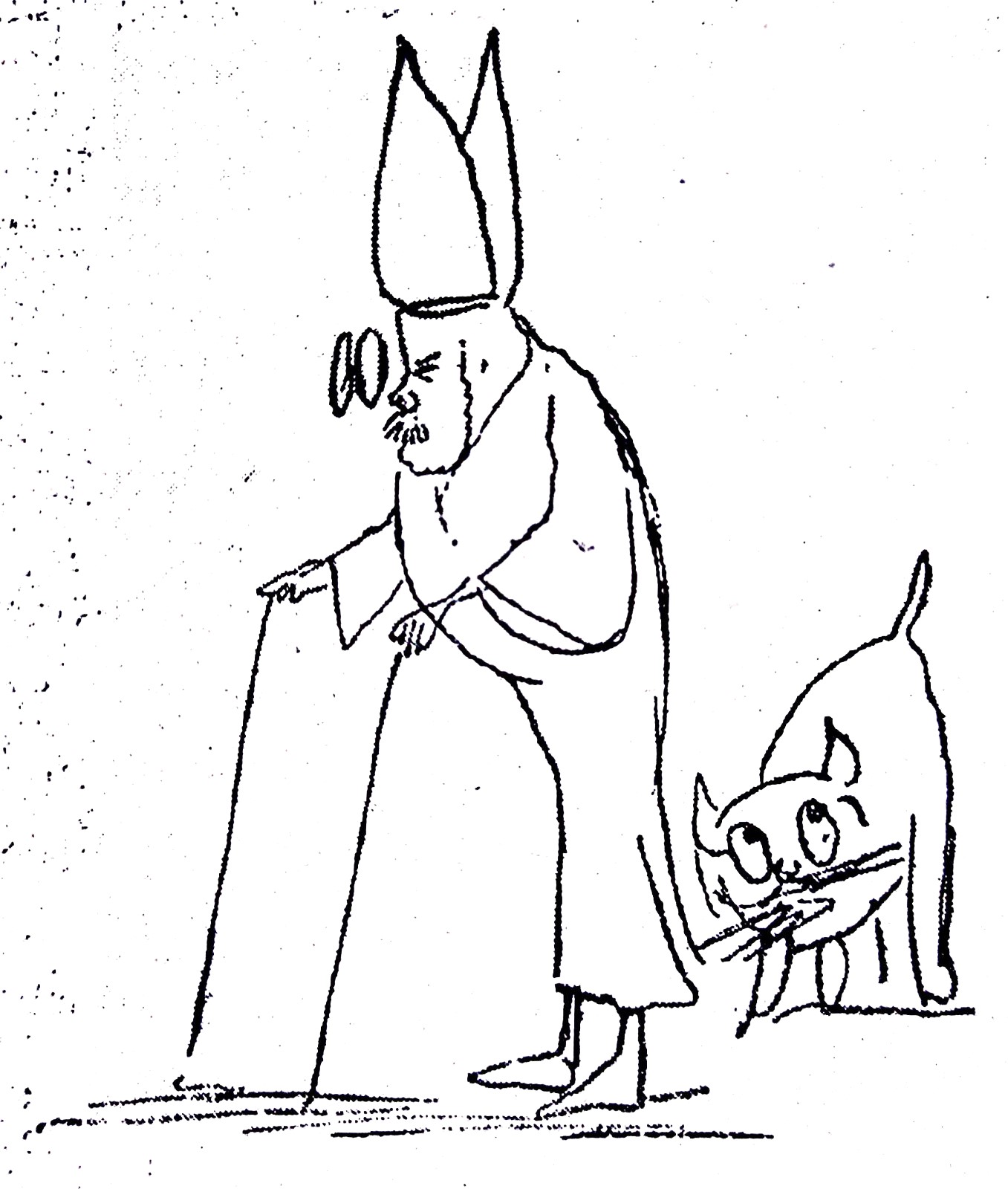

ইডলিন বেরিং ছিলেন রাজপুরুষ। ক্রোমাদের প্রথম আর্ল। স্যার হেনরি স্টকসের এডিসি ইত্যাদি। তাঁর সঙ্গে কোর্ফুতে পরিচয় ১৮৬৩-র শেষদিকে। পরের বছর ১৯ ফেব্রুয়ারি লিয়র তাঁকে একটি চিঠি লিখলেন। চোখে চশমা, মুখে দাড়ি। দু’টি কান খাড়া। শরীরটা শামুকের। তার পিঠের খোলসে একটা Noat. তাইতে লিয়ার বেরিংকে অনুরোধ ওই চিরকুটটা সে যেন স্যার হেনরিকে দিয়ে দেয়। এবং জানিয়ে দেয় রবিবার যাবেন আনন্দ মনে। হুডের দু’খণ্ড বই ওয়েড ব্রাউনের হাতে ফেরত পাঠাচ্ছেন। পড়তে দেওয়ার জন্য ধন্যবাদ। পড়ে ‘eggstreamly’ আনন্দ পেয়েছেন।

১৮৬৪-র শুরুর দিকে বেরিংকে তিন লাইনের একটা চিঠি লেখেন ছোট হাতের অক্ষরে, শব্দের মধ্যে কোনওরকম ফাঁকফোকর না রেখে। সে চিঠি বেরিং কী করে পড়েছিলেন কে জানে! নিজের নামের বেলায় Lear পুরো না লিখে L-এর পরে এঁকে দিয়েছেন একটা কান। গোটা চিঠি মস্ত মাথা এক বালক– ভঙ্গি দেখে মনে হয়– অবাক হয়ে দেখছে। মজার চিঠিটা ছিল– এখনও আছে– এইরকম:

deerbaringiphowndacuppelloffotografsthismawningwhitchisendjoothereiswonofeechsorts

&yookankeepbothifyooliketodoosoanwenyoohaveabetterwunofyourselfetmehavit.

Yossin seerly,

DwdL[ear]

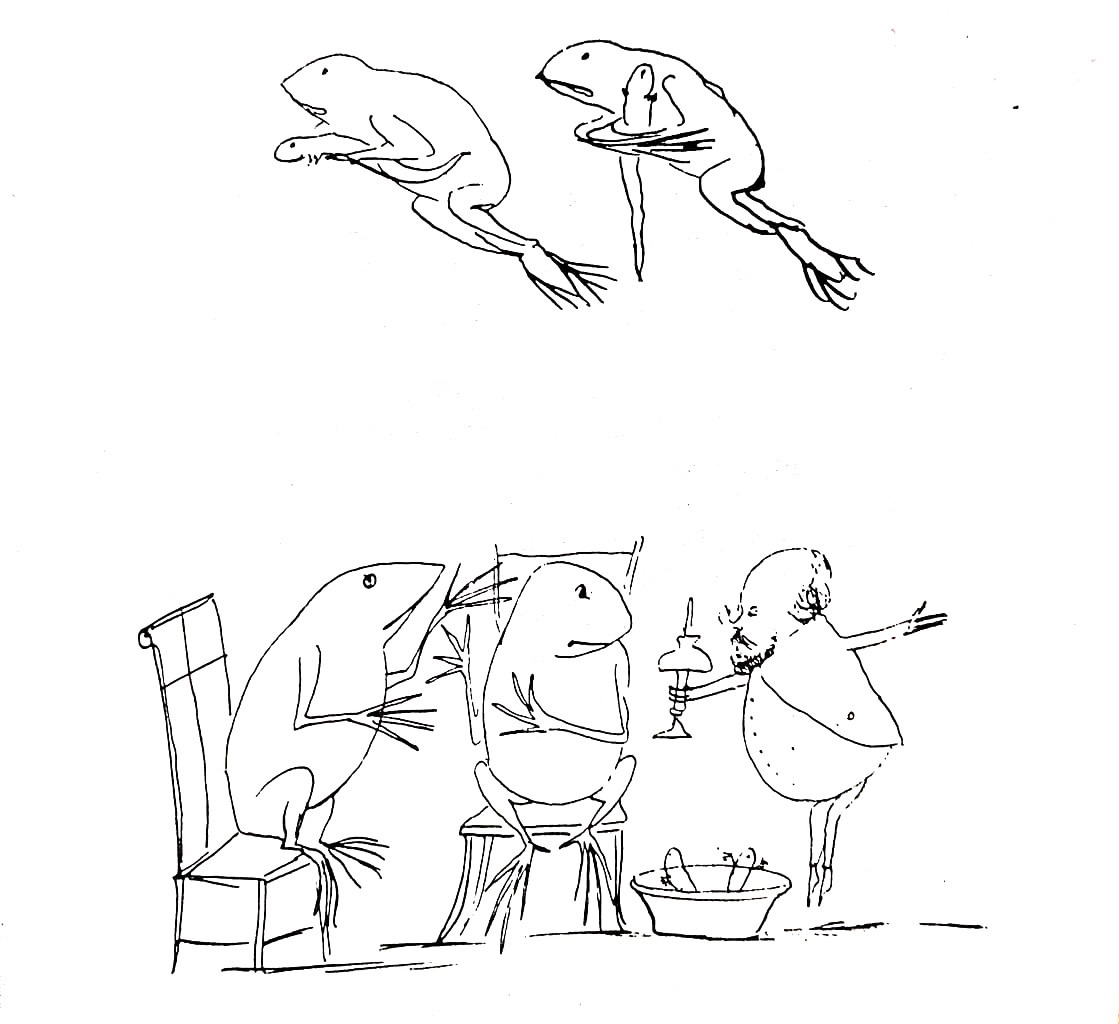

লেডি ডানকান এবং তস্য কন্যা আন্না ডানকানের সঙ্গে লিয়ারের আলাপ-পরিচয় রোমে ১৮৩০-এর শেষে বা ১৮৪০-এর গোড়ায়। ডানকানদের জন্য লিয়ার সম্ভবত দু’ খণ্ডের লিমেরিক সংকলন তৈরি করেছিলেন, প্রকাশিত হয় ‘Bosh and Nonsense’ নামে (১৯৮২)। আন্না কেবলই ভুগতেন। তাঁর এবং তাঁর মায়ের জন্য চিত্রিত চিঠি লিখেছিলেন ব্যাঙের গল্প দিয়ে। প্রথমে আন্না ডানকানকে, মঙ্গলবার ৩ জানুয়ারি ১৮৬৫–

প্রিয় মিস ডানকান,

এই ছবিটা পাঠাচ্ছি আশা করি পছন্দ হবে। গত রাতে নিরাপদে বাড়ি ফিরেছি, অংশত এটা সম্ভব হয়েছে দু’টি উল্লেখযোগ্য বন্ধু ব্যাঙের যত্নে, যাদের হাত ধরেছিলাম, যারা আমাকে গলিতে দেখতে পেয়েছিল। (পরের পাতায় পুরো ঘটনার প্রতিবেদন পাবে।) তাদের মুখে ভদ্র বুদ্ধিমান ভাব ছাড়া আর কিছু ছিল না, ওই এক তাদের আচরণ আর কণ্ঠস্বরের বিষণ্ণ অন্যমনস্ক মিষ্টতা ছাড়া। তারা জানায় তারা ৪৯টা বিভিন্ন বয়সের ব্যাঙাচির অভিভাবক, তাদের নানারকম প্রতিভা। আশা করা যায় অচিরে তারা মালর্ভেন আর মেসোপটেমিয়ায় অভিবাসনে যাবে।

৭ জানুয়ারি ১৮৬৫ লেডি ডানকানকে দু’টি ছবিসহ একটা চিঠি লেখেন। মূল বক্তব্য:

লেডি ডানকান চলে যাবার পরেই একটা ঘটনা ঘটে। দুই সহৃদয় ব্যাঙ তাদের দুই বড় ব্যাঙাচি ছানাকে নিয়ে লিয়ারকে দেখতে এসেছিল। তারা তাঁর দু’টি প্রদীপ দেখে খুব খুশি হয়। দুঃখের বিষয় লেডি ডানকানকে সে দু’টো দেখানো হয়নি। তারা মিনিট কুড়ি থেকে বাড়ি ফিরে যায়। তাদের আপ্যায়ন করার জন্য ঠান্ডা ভেড়ার মাংস আর মারসালা ছাড়া আর কিছুই ছিল না। ওরা কোনওটাই খায়নি। বলে শামুক বা ছোট পোকামাকড় হলে ভালো হত, যদিও তাদের তেমন খিদে ছিল না। লিয়ার তো আদৌ জানতেন না কীভাবে তাদের সঙ্গে ভদ্রতা করতে হয়। ব্যাঙাচি দু’টি ল্যাজ নিয়ে তাদের বাবা-মায়ের মতো চেয়ারে বসতে পারছিল না। তাদের জন্য হাত-ধোয়ার বেসিনে ব্যবস্থা করা হয়েছিল। তাইতে তারা খুব খুশি হয়। আমার যদি কোনও অয়েল পেন্টিং থাকত, ওরা কিনতে ইচ্ছুক ছিল। তাও সমস্যা একটাই: স্যাঁতসেতে তাদের বাড়ি– জল, ছবির রং নষ্ট করে দিতে পারে।

গিওরগিকে সঙ্গে নিয়ে জেনোয়া থেকে ‘ইন্ডিয়া’ নামক জাহাজযাত্রী হয়ে লিয়ার প্রথম পা রাখেন ভারতের বোম্বাইতে (২২ নভেম্বর ১৮৭৩)। তারপর বলতে গেলে গোটা ভারত ঘুরে বেড়িয়ে দেখলেন। বোম্বাই থেকে জব্বলপুর-কানপুর-বেনারস-কলকাতা (২১.১২.১৮৭৩ – ৮.১.১৮৭৪) দার্জিলিং-আগ্রা-মথুরা-দিল্লি ইত্যাদি নানা স্থান হয়ে বোম্বাই যান (৫-১১ জানুয়ারি ১৮৭৫) এবং ১১ জানুয়ারি ১৮৭৫ সুমাত্রার জাহাজ ধরে জেনোয়া যাত্রা।

কেমন হয়েছিল লিয়ারের ভারতভ্রমণ? অপূর্ব। এতরকম মানুষ। পশুপাখি। গাছপালা। পোশাক-পরিচ্ছদ। লিয়ারের তো পাগল-পাগল অবস্থা। তাজমহল দেখে লিয়ার লিখেছেন–

This perfect & most lovely

Building infinitely surpassed all

I had expected principally on

account of its size, & its colour.

It is quite impossible to imagine

a more beautiful or wonderful

Sight… descriptions of this

wonderfully lovely place are simply

Silly, as no words can describe

it at all…

ভারতে গরম-ঠান্ডা দুই-ই পেয়েছিলেন। পাহাড়ে পাওয়া ঠান্ডা ছিল কল্পনাতীত। ‘যা সাংঘাতিক ঠান্ডা পায়ের আঙুল গোনার সাহস হয়নি। ঠিক জানি দু’-একটা পেছনে ফেলে এসেছি।’– লখনউ থেকে লিয়ার লিখেছিলেন। মে মাসের এলাকাদের ছবি: ‘যে কাগজটায় লিখছিলাম সোজা কথায় সেটা মুড়মুড়ে, জ্বলছে। টেবল, চেয়ার, বালিশ অ্যায়সা গরম যে ছোঁয়া যাচ্ছে না।’ মালাবার উপকূল বিষয়ে মন্তব্য: ‘এখানে সবসময় সাংঘাতিক গরম– Stuffy, Puffy, muffyy। পুনেতে পেয়েছিলেন প্রবল বৃষ্টি। কয়েকদিন ঘরবন্দি থাকতে হয়েছিল।

এলাহাবাদে কেলনারের হোটেলে থাকার সময় একটা ঘটনা ঘটেছিল। লিয়ারের দিনলিপি:

নৈশভোজের আগে লরির ছোট মেয়ের জন্য পাখি আঁকছি, আর একটি ছোট বালিকা– সে সময় প্যাঁচা আঁকছিলাম– বলে উঠল, ‘একটা পুসি বেড়ালের ছবি আঁকো না– তুমি তো নৌকো চড়ে তারা সমুদ্রে গিয়েছিলে, সঙ্গে নিয়েছিলে প্রচুর মধু আর অর্থ– পাঁচ পাউন্ডের নোট মুড়ে।’ খোঁজ নিয়ে দেখলাম তাকে আর তার স্কুলের সক্কলকে ওই উল্লেখযোগ্য কবিতাটা শেখানো হয়েছে।

কলকাতার টালিগঞ্জে গিয়েছিলেন ল্যান্ডস্কেপ করতে। তৃপ্তি পেয়েছিলেন:

টালিগঞ্জে গিয়েছিলাম। চমৎকার সকাল, তবে খুব শীত। ছোট ছোট চমৎকার গ্রাম, সবুজ; আগে কখনও এমন সুন্দর, আকর্ষক, আঁকার মতো উপাদান পাইনি এত ছোট জায়গায় অল্প সময়ে।

আগ্রা, গোয়ালিয়র, ভারতপুর, মথুরা, বৃন্দাবন হয়ে লিয়ার দিল্লি গিয়েছিলেন। দিন দশেক ছিলেন (৭-১৭ মার্চ ১৮৭৪)। কীভাবে কাটিয়েছিলেন?

making Delhineations of the Delhicate architecture as is all impressed on my mind as inDelhitably as the Delhiterious quality of the water of that city.

দিল্লি লিয়ারকে শব্দের মজায় দীপিত করেছিল এ বড় কম কথা নয়।

[লেখায় ব্যবহৃত ক্যারিকেচারগুলি লিয়ারের বিভিন্ন চিঠির অংশ থেকে নেওয়া।]

A Unit of: Sangbad Pratidin Digital Private Limited. All rights reserved