অসীম নকশা আর প্যাটার্নের সিমেট্রি, একটা বিশেষ চরিত্র কালাইডোস্কোপের। সিমেট্রি গণিতের; রিফ্লেকশন সিমেট্রি থেকে আসে– যা প্রকৃতিতেও দেখা যায়। সহজেই দেখা যায় ফুলের পাপড়িতে, কীট-পতঙ্গের চেহারায়। মানুষের তৈরি স্থাপত্যে, এমনকী মানুষের নিজের চেহারাটাই সিমেট্রির একটা মস্ত উদাহরণ। আমরা সিমেট্রি নিয়ে ছবিও এঁকেছি কত। ঠান্ডায় বরফের দেশে যাঁরা স্নো-ফ্লেক্স দেখেছেন, তাঁরা জানেন সে এক রহস্যজনক ব্যাপার। তুষারপাতের তুষারকণাগুলি প্রত্যেকটি একটি সিমেট্রিক্যাল ডিজাইন আর ষড়ভুজাকার।

৫.

এবারের পর্বে আমি জন্মস্থানের গ্রাম থেকে একটু সরে যাব। কারণ, গণ্ডগ্রামে আমাদের পড়াশোনার কী হবে সেটা ভেবে মা সব সময় আতঙ্কগ্রস্ত। ঘ্যানর ঘ্যানর করে বাবাকে দিয়ে একটু টাউনের দিকে আমাদের বসবাস বদলে নিয়েছে।

এখনকার গ্রামটি বড় চমৎকার। উত্তর ২৪ পরগনার বসিরহাট মহকুমায় আমাদের গ্রাম, নাম ‘ধলচিতে’। জাদু আছে জায়গাটার, একটা আদি শক্তি। শিল্প-সাহিত্য-সংগীত, ক্রীড়া-নাটক-সিনেমা জগতের প্রাতঃস্মরণীয় কত না ব্যক্তির বসবাসে ধন্য এই বসিরহাট। কত নাম করব! লেডি রাণু মুখার্জির শ্বশুরমশাই, শিল্পপতি স্যর রাজেন মুখার্জির বাড়ি ভ্যাবলায়। যাঁদের মার্টিন রেল। কর বাড়ির মানুষ সাহিত্যিক বিমল কর আর ভাস্কর চিন্তামণি কর। এছাড়া নীরদ মজুমদার, কমলকুমার মজুমদারের বাড়িও কাছাকাছি। পাশের গ্রামে নাট্যকার মনোজ মিত্র আর ডাকসাইটে সব নামকরা ফুটবলারদের জায়গা।

ভৌগোলিকভাবে জায়গাটার পুবদিকে তখন পূর্ব পাকিস্তান, পশ্চিমে বারাসাত থেকে শুরু হল কলকাতা। উত্তরে বনগাঁ আর দক্ষিণে সুন্দরবন এবং বঙ্গোপসাগর। সড়কপথ, রেলপথ, এবং জলপথে যোগাযোগ চারিদিকে। আমাদের নদী ইছামতী। আগের সোনাইয়ের চেয়ে অনেক বড়। খরস্রোতা নোনা জলের নদীতে কুমির আছে। ধলচিতের বড়খালের মুখে কুমিরের কথা আমরা বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের লেখায় পড়েছি। ওঁর মামাবাড়ি পানিতরে। সেই ছোট্ট ‘পানিতর’, পশ্চিমবঙ্গের একমাত্র গ্রাম যেখানে একশোভাগ মানুষই অক্ষরজ্ঞান সম্পন্ন।

কৈশোরের স্বর্গরাজ্যে কাজে-অকাজে আমাদের ব্যস্ততা, চঞ্চলতা আগের গ্রাম থেকে শতগুণ বেড়ে গেল রাতারাতি। জীবনের স্বর্ণযুগ। বন্ধুদের মধ্যে নানান সৃজনশীল কাজে প্রতিযোগিতার উত্তেজনা সর্বক্ষণ। আর্থিক অবস্থা প্রায় সবারই খারাপ কিন্তু মনে আনন্দের কোনও অভাব নেই। পেটে ভাত জোটে না অথচ ফুর্তিতে আমগাছে উঠে বসে আছে সবাই। এরই মধ্যে একটা জিনিস এখন মনে হয়, খেলার ছলে যা কিছু করা হচ্ছে তার মধ্যে বিজ্ঞানের ছড়াছড়ি। সবই কেমন যেন বিজ্ঞান ছুঁয়ে যাচ্ছে। ইন্দ্রজিৎ একটা রেডিও বানিয়ে ফেলল, হেডফোন দিয়ে শুনতে হয়। সুপুরিগাছ থেকে উঠোনের ওপাশে লিচুগাছ পর্যন্ত লম্বা তার টাঙিয়ে বলল এটা অ্যান্টেনা, শব্দ ধরে আকাশ থেকে।

সবচেয়ে মজার ব্যাপার হত ঝুলনের সময়। পাড়ায় যাবতীয় ছেলেপুলেদের যার যা কিছু ক্ষমতা তার সমস্ত কিছু দেখানোর একটা প্ল্যাটফর্ম, একটা মঞ্চ যেন আমাদের এই ঝুলনের পুতুল সাজানোর। রাধাকৃষ্ণ দোলনায় দুলছেন, সে নামমাত্র। কারিগরি আর কল্পনার ছড়াছড়ি। প্রফুল্ল, তারই মধ্যে হঠাৎ জুতোর বাক্স কেটে তাতে ছবি এঁকে যুদ্ধের সৈন্য, প্যাটন ট্যাঙ্ক ইত্যাদি বানাল। মাটি দিয়ে বানানো পাহাড়ের উপরে যুদ্ধ চলছে। মজা লাগত, রাধাকৃষ্ণ দোলনায়, আর তার পাশেই চলছে যুদ্ধ। মাটির পাহাড়ের গা সবুজ। আমরা সবাই মিলে মাছের জন্য ব্যবহারের বরফের দোকান থেকে কাঠের গুঁড়ো এনে তার সঙ্গে সবুজ রং মেশাতাম । পাহাড়ের গায়ে ঘাসে ঘাস। মাঝেমাঝে গাছপালা। নানান জীবজন্তু, জঙ্গলের জীবজন্তুর সঙ্গে মরুভূমিরও হতে পারে, বরফেরও। ভাল্লুকও আছে, বাঘ আছে, তার সঙ্গে হঠাৎ কুমির, কিছু পাখি, কোথাও হঠাৎ একটা মোটরগাড়ি। দশ হাতের একটা ছোট পুতুল পাওয়া গেছে, রাবণ। সেও আছে পাহাড়ের গায়ে ঘাসের বুকে।

এরই মধ্যে নেমে পড়ল বিজ্ঞানীরা। পাহাড়ের গায়ে জীবজন্তু, প্যাটন ট্যাঙ্ক এবং মিলিটারির যুদ্ধ, এরই মধ্যে আবার পাহাড়ের মাথার দিকে বসে আছেন একটি শিবঠাকুর। সেই শিবঠাকুরের মাথা দিয়ে আবার সত্যিকারের জল পড়ছে, গঙ্গা। কাগজ ভাঁজ করে বানানো রঙিন পাখা তারই আশেপাশে দু’-চারটে, অল্প হওয়ায় ঘুরছে। পেছনে গাছপালার জঙ্গলের মধ্যে লুকিয়ে রাখা আছে জলভরা বালতি। সেখান থেকে একটা পাইপ শিবঠাকুরের পিছনদিক দিয়ে মাথা পর্যন্ত আটকানো। উঁচু থেকে জল নামছে নিচে। একেবারে সঠিক বিজ্ঞান, সাইফন সিস্টেমে। আবার দুটো-তিনটে টর্চের বাল্ব খুলে নিয়ে এসে আলাদা করে ব্যাটারির সঙ্গে জুড়ে রঙিন আলোর ব্যবস্থা গাছের ফাঁকে ফাঁকে। বাল্বের গায়ে জড়ানো লাল নীল সেলোফেন।

ইন্দ্রজিৎ আমাকে ভীষণ ভালবাসত। সে আমাকে একটা অদ্ভুত খেলনা বানিয়ে দিয়েছিল। একটি গোলাকার চোঙার মধ্যে তিনটে সরু সরু আয়নার ফালি। সেগুলো ও ফটো বাঁধাইয়ের দোকান থেকে কাটিয়ে এনেছিল। সেই আয়না তিনটেকে আঠা দিয়ে কাগজ মুড়ে একটা এক বিঘত লম্বা খেলনা তৈরি করেছিল। তার মধ্যে কিছু পুঁতি আর রঙিন কাঁচের চুড়িভাঙা টুকরো। চোঙার দু’দিক স্বচ্ছ প্লাস্টিকের চাকতি কেটে বন্ধ করা। রঙিন চুড়ির টুকরোগুলো আয়নায় প্রতিবিম্ব তৈরি করে। চোঙাটি ঘোরালে অসংখ্য রকমের নকশা তৈরি হয়– সে ভারি চমৎকার। দেখে দেখে স্বাদ মেটে না। খাওয়া নেই দাওয়া নেই শুধু ঘুরে ঘুরে দেখছি আর ভাবছি যে ডিজাইনগুলো কি নানান ভাবে তৈরি হচ্ছে, না কি একইরকম ডিজাইন কিছু পরে ঘুরে-ফিরে আসছে। খুঁজে পাওয়ার চেষ্টা করতাম যে একইরকম ডিজাইন আবার কখন দেখতে পাব। কোনওদিন দেখতে পাইনি। পরে জেনেছিলাম এর নাম ‘ক্যালাইডোস্কোপ’।

আজ এই পরিণত বয়সে এসে ভাবি, জীবন একটা ক্যালাইডোস্কোপের মতো। মাঝেমাঝে ক্যালাইডোস্কোপের স্বভাব মাথায় আসে। এর ছবি অস্থায়ী, সকল নকশা তৈরি হয় গতিশীলতা থেকে। কয়েকটা রঙিন কাচের টুকরো আয়নায় প্রতিফলিত হয়ে তৈরি করছে অসংখ্য অপ্রত্যাশিত প্যাটার্ন। সুখ, দুঃখ, সাফল্য, ব্যর্থতা, সম্পর্ক এবং অভিজ্ঞতা। জীবনের ক্যালাইডোস্কোপের উপাদান। প্রতিমুহূর্তে নতুন নতুন আকার, নতুন সম্ভাবনা। একটু ঘুরিয়ে দিলেই বদলে যায় নকশা, জীবনকে একঘেয়ে হতে দেয় না। এই পরিবর্তনশীলতা, এই অনিশ্চয়তাই আমাদেরকে সতর্ক রাখে, উৎসাহী রাখে।

আজ থেকে ৪০ বছর আগে, যখন কিশোরদের জন্য সেই সময়ের পত্রিকা ‘কিশোর জ্ঞানবিজ্ঞান’-এ কিছু লেখালেখি করতাম তখন অনেক খেলনা বানাতাম। আজকাল আর সেগুলো কাউকে করতে বলতে পারি না। যেমন এখন আমি আর কাউকে বলতে পারছি না চলো একটা ক্যালাইডোস্কোপ বানাই। উপকরণগুলো সংগ্রহ করি, তারপরে ধাপে ধাপে কীভাবে হাতেকলমে এগোতে হবে– সেকথা বলার এখন আর ইচ্ছে হয় না, আগ্রহী শ্রোতাও নেই শোনার।

আক্ষেপের নয়, দুঃখের কথাও নয়। এই হচ্ছে বিজ্ঞানের উন্নতি, প্রগতি। অর্থাৎ আমরা এই ৪০-৫০ বছরে যতদূর এগিয়ে এসেছি তাতে এগুলোকে হাতে বানানোর আর মানে হয় না। বাজারে অসংখ্য ক্যালাইডোস্কোপ কিনতে পাওয়া যায়। তার নানা রকমের আধুনিকীকরণ হয়েছে। এমনকী ক্যালাইডোস্কোপের মধ্যে রঙিন পুঁতি বা কাচের চুড়িভাঙা আর লাগে না। এখন সেখানে আলো দিয়ে নানারকম প্যাটার্ন তৈরি করে তার রিফ্লেকশনের ব্যবস্থা হয়েছে। ছোটবেলা থেকে আমরা মেলায়, স্টেশন পাড়ায়, খেলনার দোকানে, গিফ্টশপে কতবার কত চেহারায় তাকে দেখলাম। এখন ফেসবুকেও দেখছি ক্যালাইডোস্কোপের বিজ্ঞাপন দিচ্ছে খেলনার দোকানদার।

ক্যালাইডোস্কোপ, আসলে একটা অপটিক্যাল যন্ত্র। ১৮১৬ সালে স্কটিশ বিজ্ঞানী স্যর ডেভিড ব্রুস্টারের সৃষ্টি। নামটাও খুব সুরেলা, কবিতার মতো, ‘ক্যালাইডোস্কোপ’। নামটা এসেছে গ্রিক শব্দ থেকে। তিনটে শব্দ। ‘kalos’ মানে সুন্দর, ‘eidos’ হল আকার এবং ‘skopeo’ মানে দেখা।

তিনটে আয়না ৬০ ডিগ্রি কোণ করে, অথবা একটা ৯০ ডিগ্রি আর দুটো ৪৫ ডিগ্রি কোণ করেও সাজানো যেতে পারে ক্যালাইডোস্কোপ। এতে বিভিন্ন নকশা বা প্যাটার্ন তৈরি হয় মূলত আলোর মাল্টিপল রিফ্লেকশন মানে প্রতিফলনের নিয়মে এবং সিমেট্রির ওপর ভিত্তি করে। আশা করি এর বেশি বিজ্ঞানের ব্যাখ্যায়, মানে প্রতিফলনের গাণিতিক ব্যাপারে যাওয়ার দরকার নেই এই মুহূর্তে।

আয়নাও আর একটা মজার জিনিস। আয়নার ইতিহাস, তাও প্রায় আট হাজার বছরের পুরনো। আগ্নেয়গিরির লাভা থেকে তৈরি কালো কাঁচের মতো একটা ন্যাচারাল জিনিসকে আয়নার মতো করে ব্যবহার করা হত শুরুতে। এখন আমরা যে আয়না সচরাচর ব্যবহার করি– সেটা স্বচ্ছ একটা সমান জমির কাঁচের ওপরে ধাতুর প্রলেপ, বিশেষ করে রূপো বা অ্যালুমিনিয়ামের প্রলেপ দিয়ে বানানো হয়। আমাদের মিউজিয়ামের এক্সিবিশন ডিজাইনে নানা রকমের আয়না ব্যবহার হয়। এই কাজেই কয়েকবার আয়নার ফ্যাক্টরিতে গেছি– কীভাবে তৈরি করা হয় দেখতে; এবং প্রয়োজনমতো নানা রকমের আয়না তৈরি করিয়ে নিতে। সে গল্প বিস্তারিত বলব অন্য কোনও দিন।

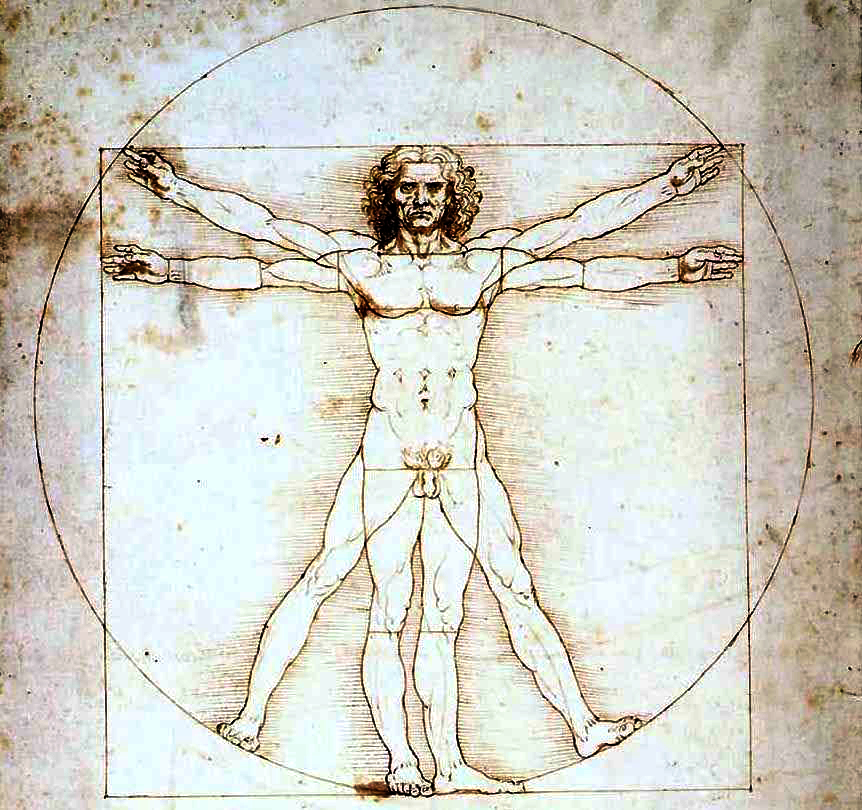

অসীম নকশা আর প্যাটার্নের সিমেট্রি, একটা বিশেষ চরিত্র কালাইডোস্কোপের। সিমেট্রি গণিতের; রিফ্লেকশন সিমেট্রি থেকে আসে– যা প্রকৃতিতেও দেখা যায়। সহজেই দেখা যায় ফুলের পাপড়িতে, কীট-পতঙ্গের চেহারায়। মানুষের তৈরি স্থাপত্যে, এমনকী মানুষের নিজের চেহারাটাই সিমেট্রির একটা মস্ত উদাহরণ। আমরা সিমেট্রি নিয়ে ছবিও এঁকেছি কত। ঠান্ডায় বরফের দেশে যাঁরা স্নো-ফ্লেক্স দেখেছেন, তাঁরা জানেন সে এক রহস্যজনক ব্যাপার। তুষারপাতের তুষারকণাগুলি প্রত্যেকটি একটি সিমেট্রিক্যাল ডিজাইন আর ষড়ভুজাকার। সবচেয়ে আশ্চর্যের বিষয় হল, প্রতিটি তুষারকণা মানে স্নো-ফ্লেক্ আলাদা আলাদা ডিজাইনে হয়, একইরকম ডিজাইন দু’বার দেখা যায় না। সে এক জটিল সৌন্দর্য। ঠিক যেমন ক্যালাইডোস্কোপ।

সায়েন্স মিউজিয়ামের কর্মজীবনে আয়না, প্রতিফলন, সিমেট্রি ইত্যাদি নানান বিজ্ঞান-বিষয়ক প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করেছি আমরা। তার একটা এই ক্যালাইডোস্কোপ। আমাদের মিউজিয়ামের এক্সিবিটগুলো চলতে ফিরতে, হাত দিয়ে, তার উপরে চড়ে, ভেতরে ঢুকে দেখা হয়। সেভাবেই ক্যালাইডোস্কোপও বড় করে দেখানো হয়েছে। একটি বড় গোলাকার বেঁটে পাইপের আকারে একটা ঘর। তার মধ্যে ৬০ ডিগ্রিতে, ঠিক যেমনভাবে আয়নাগুলোকে সাজানো হয় সেভাবে দেওয়ালে সাজানো। এখানে পাইপটা খাড়া অর্থাৎ মেঝে থেকে ছাদের দিকে। জমি থেকে দু’-তিন ফুট উঁচু করে পায়া বানিয়ে পাইপটাকে উঁচু করে রাখা। জমিতে একটু নিচু হয়ে গুঁড়ি মেরে ভেতরে ঢুকে আবার সোজা হয়ে দাঁড়াতে পারি আমরা। সহজেই হাত-পা নাড়াচাড়া করার মতন বড় গোলাকার। একটা নাটকীয় ঘটনা ঘটতে থাকে ভিতরে। এখন আমি হয়ে দাঁড়াচ্ছি সেই রঙিন পুঁতি বা কাঁচের টুকরোগুলো। আমার হাত-পা নাড়া ইত্যাদির সঙ্গে সঙ্গে অসংখ্য মাল্টিপল রিফ্লেকশনে তৈরি হচ্ছে সিমেট্রিক্যাল ডিজাইন। অসংখ্য আর অসীম নকশায় আমারই শরীর।

এবার একটু অন্য প্রসঙ্গে যাব। অনেকদিন হয়ে গেছে আমি আমার কর্মক্ষেত্র থেকে বিরতি নিয়েছি। আমার ব্যক্তিগত ছবি আঁকার জগতে ফিরে এসেছি আবার। অনেক প্রদর্শনী, দেশ-বিদেশে ভ্রমণও অনেক। বিজ্ঞান মিউজিয়াম ছাড়াও অন্যান্য অদ্ভুত মিউজিয়াম দেখারও সৌভাগ্য হয়েছে। সেরকমই একটা অভিজ্ঞতার কাহিনিতে আসব এবার।

সেবার আমরা শিল্পী-বন্ধুদের সঙ্গে দল বেঁধে বেড়াতে গিয়েছি ইজরায়েলে। ইজরায়েল এখন আবার খুব সবার নজরে। যুদ্ধ-বিগ্রহ ইত্যাদি নিয়ে খবরের কাগজ বা অন্যান্য সংবাদ সংস্থায় প্রায়ই খবর। আমরা গেছিলাম তখন ইজরায়েলের ভৌগোলিক সৌন্দর্য উপভোগ করতে এবং একটা প্রাচীন শিল্পকলা, ধর্ম, সংস্কার সব মিলিয়ে নতুন রকম, অন্যরকম বিশ্বাসের সাক্ষী হতে।

ন্যাজারেথ, বেথলেহেম, জেরুজালেম। যত না ধর্মীয় কাহিনির জায়গা তার চেয়ে অনেক বেশি আমাদের কাছে মনে হয়েছে শিল্পকর্মের। সব জায়গায় প্রায় তাই-ই দেখেছি, শিল্পকর্ম ছাড়া ঈশ্বর কল্পনা করাই যায় না। জেরুজালেম পাহাড়ের কোলে পাথরের শহর। পাথরের শহর এজন্য বললাম, ওপর থেকে দেখলে নিচে পুরো শহরটাকে মনে হয় বাড়িঘর সবকিছু মিলিয়ে পাথরের তৈরি একটা বড়সড় ইনস্টলেশন। আর ওখানে সরকারিভাবেই বলা হয়েছে যে, যত বাড়ি হবে সেগুলো সিমেন্টের, কংক্রিটের হলেও তার উপরের সারফেসটা মানে ঘরবাড়ির আবরণ যেন পাথরের টাইলস দিয়ে মোড়া হয়। দেখে মনে হবে সমস্ত বাড়ি পাথরের তৈরি। পাথর ওদের কাছে খুবই পবিত্র বস্তু। এমনকী কবরের বেদিতে, ফুলের বদলে রেখে আসে পাথরখণ্ড।

পুরাতনী ব্যাপার বাদ দিলে ইজরায়েল এখন কেমন যেন যুদ্ধপ্রিয় হয়ে উঠেছে মনে হয়। রাস্তাঘাটে চলার সময় বেশিরভাগই দেখেছি ঝোপ-জঙ্গলে, জর্ডন নদীর ধারে ধারে, কখনও সখনও খেজুর বাগান বা বসবাসের বাইরের জায়গাগুলোতে গোপনে লুকিয়ে তারের বেড়া। তাতে না কি ইলেকট্রিকের কানেকশন আছে। জঙ্গলে যদি কেউ পালাতে চায়, কিংবা চলাফেরার ভুল করে ওই তারের বেড়া ছুঁয়ে দেয়– তাহলে বিদ্যুৎপৃষ্ট হয়ে মারা যাবে। এছাড়াও মাঝেমাঝে ছোট ছোট স্টিক বা খুঁটির মতো জিনিসের নিশানা করা আছে, সেখানে কাছে না যাওয়ার সংকেত। লুকোনো ডায়নামাইট। সবকিছুই যেন প্যালেস্টাইনের মানুষদের জন্য, প্রতিবেশীর প্রতি হিংসার নতুন গল্প।

দেখেছিলাম, শহরের মধ্যে কোনও কোনও জায়গায় হঠাৎ ছোট টিলার মতো, সেখানে ঘাস বা ছোট গাছ লাগানো। ছোট ঢিবির মতো একেকটা জায়গা। তার গায়ে ছোট্ট করে দরজা, সেখান থেকে মেট্রোরেল স্টেশনে ঢোকার মতো নিচে নেমে গেলে বিশাল ঘরবাড়ি। ওরা বলে, ‘বম্ব শেলটার’। ভিতরটায় ঢুকে দেখে এসেছি আমরা। শহরে বোমা পড়ার সম্ভাবনা থাকলে নিরাপত্তার ব্যবস্থা। সেখানে অনেকগুলো পরিবার একসঙ্গে লুকিয়ে থাকতে পারে। বেশ কিছুদিনের মতো খাবার-দাবারের ব্যবস্থা, রান্নাঘর। ছেলেপুলেদের জন্য আবার শিক্ষক রেখে কোনও কোনও জায়গায় পড়াশোনার বন্দোবস্ত। তাছাড়া এমার্জেন্সিতে প্রাথমিক চিকিৎসার সরঞ্জামও রাখা আছে বম্ব শেল্টারে।

একদিন একটা অদ্ভুত ব্যাপার দেখলাম। স্কুলের সামনে লাঞ্চ পিরিয়ডে ছেলেরা বাইরে খেলাধুলা করছে, ছোড়াছুড়ি করছে বল। পাঁচিলের উপরে বসে অনেক নিচে কিছু দেখছে একজন। দেখি, তাক করছে সত্যিকারের রাইফেল দিয়ে। অর্থাৎ ওদের কারও কারও কাঁধে রাইফেল। বুকটা কেঁপে উঠল। গুলিটুলি ভরা আছে না কি ওটাতে! সবসময় মনের মধ্যে একটা যুদ্ধ যুদ্ধ, একটা সন্দেহ। আমরাও অবশ্য স্কুল লাইফে রাইফেল ছুঁয়েছি। এন.সি.সি করার সময় রাইফেল শুটিংও করেছি এবং কিছু যুদ্ধ যুদ্ধ মহড়া করেছি ক্যাম্পে গিয়ে। তবে একটু বড় বয়সে। ওরা কিন্তু শিশুকাল থেকেই রাইফেলের ব্যবহার শিখে ফেলছে স্কুলের ক্লাসে।

ইজরায়েল ভ্রমণে দেখলাম ‘সি অফ গ্যালিলি’। নৌকাবিহারে যিশুর কর্মকাণ্ডের জায়গাগুলো পরিদর্শন। ডেড সি। এই ডেড সি, একটা বিস্ময়। ইজরায়েলে যখন গেছিলাম তখন তার উচ্চতা ছিল সমুদ্র সমতল থেকে ১৪১০ ফুট নিচে। মানে মাইনাস ১৪১০ ফুট। অনেক পরে যখন জর্ডন গেলাম, দেখলাম আরও নিচে নেমে গেছে ডেড সি-র জল। ওটা দাঁড়িয়েছে ১৪৪০ ফুটের মতো সমুদ্র সমতল থেকে নিচে। গবেষকরা বলছেন জল শুকিয়ে যাওয়ার দ্রুততার জন্যই নাকি এটা হচ্ছে। আসলে ওই জল, তার মাটি, তার অন্যান্য যে খনিজ দ্রব্য, সেগুলো এত পরিমাণে ব্যবহার করা হচ্ছে ফ্যাশনের জগতে, সেটাও একটা কারণ। খবরটা কিন্তু খুব একটা কেউ দিতে চায় না। যাই হোক, সেবারে স্নান-সাঁতার হল। সাঁতার না জানলেও হয়। জলটা এত নোনা এবং ঘন, যে ওখানে কিছু ডোবে না। এমনকী মানুষও না। যে বন্ধু সাঁতার জানত না তাকে জলে আস্তে করে শুইয়ে দেওয়া হল। সত্যি সত্যি চিৎ হয়ে ভেসে রইল জলের ওপর।

ইজরায়েল ভ্রমণের প্রায় শেষদিকে হল সেই অদ্ভুত অভিজ্ঞতা। সে আমার জীবনের এক অবিস্মরণীয় স্মৃতি। জেরুজালেমে পৃথিবীর সবচেয়ে বড় ‘হলোকস্ট মিউজিয়াম’ দেখার সৌভাগ্য।

ইউনাইটেড স্টেটস হলোকস্ট মেমোরিয়াল মিউজিয়াম পৃথিবীর গুরুত্বপূর্ণ হলোকস্ট মিউজিয়াগুলোর মধ্যে পড়ে। যুক্তরাষ্ট্রের অন্যতম প্রধান হলোকস্ট মিউজিয়াম এবং গবেষণাকেন্দ্র। পোল্যান্ডের ‘অসউইচ মিউজিয়াম’, যেটা ছিল নাৎসি কনসেনট্রেশন ক্যাম্প, সেখানে লক্ষ লক্ষ মানুষ হত্যা করা হয়েছিল। বর্তমানে তা খুবই শক্তিশালী স্মৃতি নিদর্শন। বিশ্বের সবচেয়ে বড় হলোকস্ট মেমোরিয়াল এবং গবেষণাগার, ইজরায়েলের ‘ইয়াদ ওয়াশেম’-এ সংরক্ষিত আছে কোটি কোটি দলিল, ছবি, ভিডিও, সাক্ষাৎকার এবং প্রমাণ।

১৯৩৩ থেকে ১৯৪৫ সালের মধ্যে নাৎসি জার্মানির অধীনে সংঘটিত পরিকল্পিত গণহত্যায় প্রায় ৬০ লক্ষ ইহুদি মানুষকে হত্যা করা হয়েছিল। তাছাড়া রোমা (জিপসি), সমকামী, শারীরিক ও মানসিক প্রতিবন্ধী এবং রাজনৈতিক বিরোধীদেরও নির্মমভাবে হত্যা করা হয় এসময়। হলোকস্ট মিউজিয়াম শুধুমাত্র জাদুঘর নয়, তা মানব ইতিহাসের একটা বিভীষিকাময় অধ্যায়ের প্রতীক। শুধু অতীতের নিষ্ঠুরতার নমুনা দেখার জায়গা নয়; বরং ইতিহাস সংরক্ষণ– নিহতদের প্রতি শ্রদ্ধা জানানো এবং তাদের আত্মত্যাগের স্মৃতি অক্ষুণ্ণ রাখা। হলোকস্ট মিউজিয়াম আমাদের শেখায়, ঘৃণা ও অসহিষ্ণুতা কীভাবে মানবজাতিকে ধ্বংস করতে পারে। মনে করিয়ে দেয়, মানবাধিকার রক্ষা করা কেন গুরুত্বপূর্ণ এবং একনায়কতন্ত্র থেকে গণতন্ত্র রক্ষা করার প্রয়োজনীয়তা।

‘ইয়াদ ওয়াশেম’। বিস্তীর্ণ এলাকা জুড়ে ইজরায়েলের সেই ভয়াবহ নরহত্যার প্রদর্শনীর মনে রাখার মতন ঘটনাটা ঘটল মিউজিয়ামের শেষাংশে এসে। যেখানে ইহুদি শিশুদের স্মৃতিতে বিশেষ প্রদর্শনী কক্ষ। সায়েন্স মিউজিয়ামের এক্সিবিট ডিজাইনার হিসেবে আমার নিজস্ব অভিজ্ঞতা মিলিয়ে একটা অন্য বোঝাপড়া, জীবনে না ভোলার এক চূড়ান্ত উদাহরণ।

স্থপতি, মোশে সাফদির ডিজাইনে এই স্মারকটিতে আলো এবং আয়নাওয়ালা দেওয়াল ব্যবহার করে অসীম শূন্যতার একটা বিভ্রম তৈরি করা হয়েছে, যা হারিয়ে যাওয়া জীবনের প্রতীক। প্রবেশ দ্বারের পর থেকে প্রায়ান্ধকার পথে আমরা ঢুকছি ভূগর্ভস্থ অষ্টভুজাকার প্রদর্শনীকক্ষে। অতি সাবধানে এবং অন্যান্য দর্শনার্থীদের প্রায় ছুঁয়ে ছুঁয়ে আমরা এগোতে থাকছি ভিতরে। দ্রষ্টব্য, কক্ষের মধ্যমণি একটি মাত্র জ্বলন্ত মোমবাতি। নিবেদিতপ্রাণ শিশু স্মারক, একক স্মারক শিখা।

কক্ষের সমস্ত দেওয়াল, জমি, উচ্চ সীমান্ত, আয়নায় মোড়া। তাতে প্রতিফলিত, প্রতিবিম্বিত হচ্ছে একমাত্র মোমবাতির শিখা। বিস্তারিত হচ্ছে অসীমে। নিস্তব্ধতার সঙ্গ দিচ্ছে একটা রেকর্ডিং। যেখানে একে একে নিহত ১৫ লক্ষ ইহুদি শিশুর নাম উচ্চারিত হচ্ছে, যেন রাগ পূরবীর সন্তর্পণ সান্ধ্য শব্দে, সুস্পষ্ট উচ্চারণে। ধীরে ধীরে আমার অস্তিত্ব হারিয়ে যেতে থাকল। আশপাশের সমস্ত মিলিয়ে শুধু নক্ষত্র-খচিত বিরাট মহাশূন্য। দিকশূন্য আমি। ঊর্ধ্ব-অধ জ্ঞান নেই। নিজের ওজন আছে কি নেই, সে সম্পর্কে কোনও ধারণাই যেন হারিয়ে ফেলেছি। আমার বিশ্বরূপ দর্শন ঘটছে। আমি তখন বিশাল এক ক্যালাইডোস্কোপের মাঝে, ভাঙা রঙিন কাচের চুড়ির একটা টুকরো মাত্র।

…অল্পবিজ্ঞান-এর অন্যান্য পর্ব…

৪. কুকুরেরই জাত ভাই, অথচ শিয়াল সম্পর্কে আমরা কতটুকু জানি?

৩. অন্ধকারে অল্প আলোর মায়া, ফুরয় না কোনওদিন!

২. বজ্রবিদ্যুৎ ভর্তি আকাশে ঘুড়ি উড়িয়ে আমাদের চিরকালের নায়ক হয়ে আছেন বেঞ্জামিন ফ্র্যাঙ্কলিন

A Unit of: Sangbad Pratidin Digital Private Limited. All rights reserved