ছায়া দেবী বা সুমিত্রা দেবী– এঁরা প্রত্যেকেই ‘হাট্কে’ রোল করেছেন। তা সত্ত্বেও, তর্ক করা সম্ভব যে, সবার ওপরে ছিলেন সুপ্রিয়া দেবী– তাঁর কলঙ্ক ছিল যতটা কালো, তার পর্দার চরিত্র ছিল ততটাই জটিল। আজকের জেন-জির ভাষায়: ‘she owned it, and slayed it’। অর্থাৎ, তিনি দায়িত্ব সহকারে ‘দেবীত্ব’ পালন করেছেন, এবং সবক’টি ভূমিকা সুসম্পন্ন করেছেন। হয়তো, ছায়াছবির দেবীরা এইরকমই হন; কলঙ্কের ছটা, রূপের দীপ্তি ও অভিনয়ের জেল্লা, পর্দায় ও জীবনে মিলেমিশে যায়।

প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়ের গল্প অবলম্বনে, সত্যজিৎ রায়ের ছবি ‘দেবী’ (১৯৬০) দু’টি কথা স্মরণ করায়: এক, শতকের পর শতক, ক্ষয়িষ্ণু সমাজকে আড়াল করতে মহিলাদের ওপর ‘দেবীত্ব’ আরোপ করা হয়েছে; দুই, ক্ষেত্র-বিশেষে মেয়েরা নিজেরাও এই ‘দেবীত্ব’ পরিগ্রহ করেছেন। ‘দেবী’ ছবির মাঝামাঝি, উমাপ্রসাদ যখন তীব্র আক্রোশে দয়াময়ীকে নিয়ে পালানোর মনস্থ করছেন, দয়ার মুখে ফুটে ওঠে ভয়, উৎকণ্ঠা ও প্রত্যাশা। পরের দৃশ্যে, রাতের অন্ধকারে, মানুষ সমান ঘাসের মাঝ দিয়ে তারা হেঁটে চলে। চাঁদের আলো, নদীর পাড়, নৌকা বাঁধা রয়েছে, কালীকিঙ্করের দুর্বিষহ কুসংস্কারের থেকে মুক্তির মোক্ষম সময় এবং সিনেম্যাটিক পটভূমিও বলা যায়। হঠাৎ, দয়া থমকে দাঁড়ায়, তার চোখে পড়ে রাতের আলো-ছায়ায় চিকচিক করছে নদীর জল, সারি-সারি নৌকা, ও ফোরগ্রাউন্ডে ফেলে রাখা প্রমিতার কাঠামো। তার চোখেমুখে ফুটে ওঠে সংশয়, সে বলে: ‘আমি, যদি দেবী হই? যদি দেবী হই?… আমি, যদি? আমি, যদি…।’ উমা তাকে যতই বোঝায়, সে যেন শুধু ওই কাঠামোই দেখতে পায়। উমার কথা যেন তার কানে যায় না, সে চেয়ে থাকে ওই বাতিল, জীর্ণ, কাঠামোর দিকে। সে যাত্রায় দয়ার আর পালানো হয় না– বস্তুত, আর কোনও দিনই হয় না। কাহিনির শেষটা অনেকের জানা, কিন্তু এই প্রবন্ধে যে বিষয়টির প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই তা হল ‘দেবীত্ব’র এই চিরাচিত কাঠামো।

ছবির জগতে, বিশেষত বাংলা সিনেমার ক্ষেত্রে, গোড়ার দিকে, একাধিক ‘দেবী’ ছিলেন। কানন বালা, ‘বালা’ থেকে ‘দেবী’ হয়েছেন, চন্দ্রাবতী সাহু (প্রথম গ্র্যাজুয়েট ‘অভিনেত্রী’) হয়েছেন চন্দ্রাবতী দেবী, অথবা পদ্মা দেবী, ছায়া দেবী এবং সুমিত্রা দেবীর মতো উচ্চবর্ণের মহিলারা পারিবারিক পরিচয় গোপন রাখার তাগিদে হয়ে উঠেছেন ‘দেবী’। তাঁদের ব্যক্তিগত পরিচয়লিপি এতটাই অজ্ঞাত যে, তা চিরতরে নিগূঢ় হয়ে রয়ে গিয়েছে। অথবা, ইহুদি পরিবারের মেয়ে, আইরিস গ্যাসপার, হয়ে উঠেছিলেন সবিতা দেবী। অর্থাৎ, ‘দেবী’ একটি নাম, একটি সম্মানসূচক উপাধি, একটি কার্যকর ঢাল– যেটি বহু শিল্পী ও লেখক গ্রহণ করেছেন। কিন্তু প্রশ্ন হল, স্টেজের ‘অভিনেত্রী’রা যখন দাসী ব্যবহার করছেন বা বোম্বের ‘অভিনেত্রী’রা যখন ‘বাই’, ‘জান’, ‘বালা’, ‘রানী’ বা ‘কুমারী’ ব্যবহার করছেন– তখন এই বাংলায় ‘অভিনেত্রী’-রা ‘দেবী’ হয়ে উঠছেন কী রূপে? বা কেন? এবং এখানেই ছায়ায়-মায়ায় বিচিত্র রহস্য। ভদ্রমহিলা হয়ে ওঠার অপরিসীম বিড়ম্বনা।

গবেষণার সূত্রে দেখেছি, গোড়ার দিকে, সিনেমা সংক্রান্ত পত্র-পত্রিকায়, ‘লেখিকা’রা ‘দাসী’ এবং ‘দেবী’ দুই-ই ব্যবহার করতেন। উদাহরণ স্বরূপ, ১৯৩৬ সালের ‘দীপালী’ পত্রিকার শারদ সংখ্যায় একাধিক মহিলার লিখন (কবিতা, প্রবন্ধ ও গল্প) রয়েছে; তাঁরা হলেন: শ্রীমতি বীণা দেবী, শ্রীমতি তরলিকা দেবী, শ্রীমতি কানন কুমারী দেবী, শ্রীমতি পূর্ণশশী দেবী; এছাড়াও ছিলেন নরেন দেবের স্ত্রী, নবনীতা দেবসেনের মা, শ্রীমতি রাধারানী দেবী। এই সংখ্যায় দু’জন মহিলার পদবি পাওয়া যায়– কুমারী জ্যোতির্ময়ী গঙ্গোপাধ্যায়, এম. এ. ও শ্রীমতি প্রতিমা ঘোষ। এঁরা দু’জনেই জীবন বিমা প্রসঙ্গে লিখছেন। এই পত্রিকায় অবশ্য সব লেখকের ছবি রয়েছে, অতএব, পরিচয় গোপনের তাগিদে ‘দেবীত্ব’ আরোপ করা হয়েছে, এমনটা বলা যায় না।

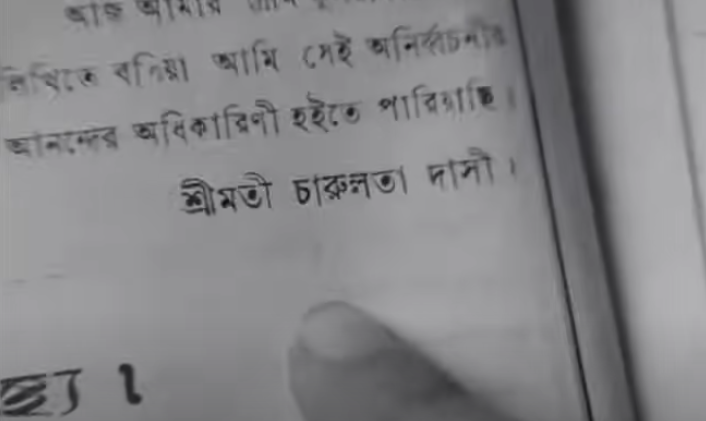

তাছাড়া, অনেকেই জানেন, একাধিক পুরুষ-লেখক ছদ্মনাম হিসাবে নারী-সুলভ নাম ব্যবহার করেছেন। যেমন, বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, অথবা যেমন, শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় লিখতেন ‘অনিলা দেবী’ নামে। কিন্তু, আমি বলতে চাইছি চারুলতার কথা। ১৯৬৪ সালে সত্যজিৎ রায়ের ছবিতে আমরা দেখি রাগে-ক্ষোভে-প্রেমে পীড়িত চারু যখন তার গ্রামের কথা লেখে, সেই সরল, সাবলীল, স্বচ্ছন্দ লেখা ‘বিশ্ববন্ধু’ পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। লেখা প্রকাশের পর, আবেগতাড়িত চারু– তার চোখে জল, ঠোঁটের কোণে স্মিত, ব্যাঁকা হাসি– অমলের মাথায় পত্রিকা দিয়ে আঘাত করে, কোমরে হাত রেখে, সজোরে বলে: ‘দেখো! দেখো, দেখো, দেখো…’। অমল বিস্ময়ে অভিভূত হয়ে যায়। ক্লোজ-আপে দেখা যায় একটি নাম– শ্রীমতি চারুলতা দাসী।

অতএব, বিশ শতকের গোড়ায়, বা তার আগে, মহিলাদের ক্ষেত্রে, পারিবারিক পদবি নয়, ‘দাসী’ ও ‘দেবী’ প্রয়োগের চল ছিল। এর কারণ কিছুটা সাংস্কৃতিক, কিছুটা সামাজিক (যেমন, ‘মেয়েদের জাত হয় না’, যদিও জাত যেতে পারে), এবং খানিকটা, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক। অনুমানমূলক ভাবে বলা যায়, স্বশিক্ষিত মহিলারা ‘দেবী’ বা ‘দাসী’ ব্যবহার করতেন (যেমন, রাসসুন্দরী দেবীর অগ্রগামী লেখা ‘আমার জীবন’), কিন্তু সেই সময়ে যাঁদের ডিগ্রি ছিল, তাঁরা প্রথাগতভাবে পদবি ব্যবহার করেছেন– যেমন, ডাক্তার কাদম্বিনী গাঙ্গুলী কিংবা কাদম্বিনীর সহপাঠী, পরবর্তীকালে বেথুন কলেজের প্রিন্সিপাল, চন্দ্রমুখী বসু। এর ব্যতিক্রম নিশ্চয়ই রয়েছে, বিশেষত, যাঁরা প্রাক-স্বাধীনতা যুগে ‘দেবী’ নামে তাঁদের লেখা প্রকাশ করেছেন এবং পরিচিতি পেয়েছেন, তাঁরা স্বভাবতই, সেই নামই পরবর্তী সময়ে প্রয়োগ করেছেন। কিন্তু, সাধারণভাবে বললে, স্বাধীনতার পরবর্তী সময়ে, ভোটার পরিচয়পত্র, সম্পত্তির অধিকার, রেজিস্ট্রি বিবাহ ও বিবাহ বিচ্ছেদের আইন, এবং স্কুল-কলেজ-ইউনিভার্সিটি ও চাকরির ক্ষেত্রে শিক্ষিত, মধ্যবিত্ত, মহিলাদের আনাগোনা বৃদ্ধি পাওয়া– অর্থাৎ, ‘নাম’ নথিভুক্ত হওয়া– এই ‘দাসী/দেবী’ ‘প্রথা’র ছেদ ঘটায়। তবে, বাংলা সিনেমার জগতে এই পরিবর্তন ঘটে না; এবং ‘দেবী’ হয়ে ওঠে মান-মর্যাদার মাপকাঠি।

ইতিহাস ঘাঁটলে দেখা যায়, বাংলা ছবির নায়িকারা সাধারণত ‘দাসী’ ব্যবহার করতেন না। করার কথাও নয়; তাঁরা যেন কেউ রক্ত-মাংসের মানুষ নন, অশরীরী, ছায়ায়-মায়ায় আবৃত, আশ্চর্য সব ‘সিতারা’– তাঁরা হন অপ্সরা নচেৎ ‘দেবী’, a larger than life figure। সিনেমা-হলের বড় পর্দা, চকচকে সিলভার-স্ক্রিন, প্রোজেকশন, আঁধার-আলোর খেলা, ছবির মেলা, ঝাড়বাতি, সংগীত, মানুষের গায়ে গন্ধ, পারফিউম, পপকর্ন: সব মিলিয়ে এক মাদকতা। ফলে, স্ক্রিন গডেসদের সঙ্গে, যে লেখকদের চোখে দেখিনি না অথবা, যে অভিনেতাকে কিছুটা দূরে স্টেজে দেখছি, তাঁদের তুলনা বৃথা। এবং, ছয়ের দশকেও, বাংলা চিত্রজগতে ছিলেন দুই ‘দেবী’: অরুন্ধতী ও সুপ্রিয়া; আর ছিলেন ‘মিসেস সেন’।

অরুন্ধতী দেবীর, পাঁচের দশকে, একাধিক ছবিতে ক্রেডিট রয়েছে অরুন্ধতী মুখার্জী বা মুখোপাধ্যায় হিসাবে। অবশ্য, একাধিক অভিনেতা স্ক্রিনে বিশেষ নাম ব্যবহার করেন, অথবা নাম বদল করেছেন। স্বয়ং, উত্তমকুমারের নাম ছিল অরুণ। এবং এইরকম অজস্র উদাহরণ রয়েছে। এছাড়া ফিল্মের মতো ‘ইনফর্মাল’ সেক্টরে, যতদিনে ছবি শেষ হয়, টাইটেল লেখা হয়, ততদিনে অনেক রদবদল হয়ে যায়। উপরন্তু, ‘বিহাইন্ড দ্য সিন’ কর্মীদের অনেক ক্ষেত্রে নাম ভুলে যাওয়া হয় বা আখছার বাদ যায়। কিন্তু, এই ক্ষেত্রে ‘দেবী’ হয়ে ওটা নিছক নাম বদলের ব্যাপার নয়– এর বৃহত্তর তাৎপর্য রয়েছে। সুতরাং, প্রশ্ন হল, এই সময়ের বাংলা ছবির নায়িকারা ‘বালা’, ‘রানি’ অথবা ‘সুন্দরী’ ব্যবহার না করে ‘দেবীত্ব’ গ্রহণ করছেন কেন?

সুপ্রিয়া দেবীর প্রথম দিকের ছবি, ‘বসু পরিবার’-এর (১৯৫২), পরিচয়লিপিতে তাঁর নাম ‘সুপ্রিয়া বন্দ্যোপাধ্যায়’। এরপর, উত্তমকুমারের সঙ্গে তাঁর প্রথম হিট ছবি– ‘সোনার হরিণ’ (১৯৫৯), তাঁর নাম ‘সুপ্রিয়া চৌধুরী’, কারণ ইতিমধ্যে তাঁর বিয়ে হয় বিশ্বনাথ চৌধুরীর সঙ্গে। ১৯৬০-এর ‘মেঘে ঢাকা তারা’-র টাইটেলেও তাঁর নাম সুপ্রিয়া চৌধুরী, কিন্তু এই একই বছরের ‘নতুন ফসল’ ছবির মাধ্যমে নতুন নামের নির্মাণ– ‘সুপ্রিয়া দেবী’। নাম বদলের কারণ– এর মাঝে বিশ্বনাথের সঙ্গে তাঁর বিচ্ছেদ। কিন্তু, ‘দেবী’ উপাধি বেছে নেওয়ার করণটি ঠিক অতটা সরল নয়। চলচ্চিত্র তাত্ত্বিক নীপা মজুমদারের (২০০৯) লেখায় আমরা চিত্রতারকাদের নিয়ে ‘স্ক্যান্ডাল’-এর বিস্তারিত আলোচনা পাই। তাঁর লেখার প্রেক্ষিতে ‘দেবী’ ও স্ক্যান্ডাল, এবং চিত্রতারকাদের আত্মমর্যাদা বজায় রাখার প্রচেষ্টায় ও টানাপোড়েন, স্পষ্টভাবে অনুভব করা যায়। কাজেই, আমরা অনুমান করতে পারি ‘সুপ্রিয়া’ কেন ‘দেবী’ পদবি বেছে নিয়ে ছিলেন, এবং অন্বেষণ করে দেখতে পারি তাঁর ‘দেবীত্ব’-র স্বরূপ।

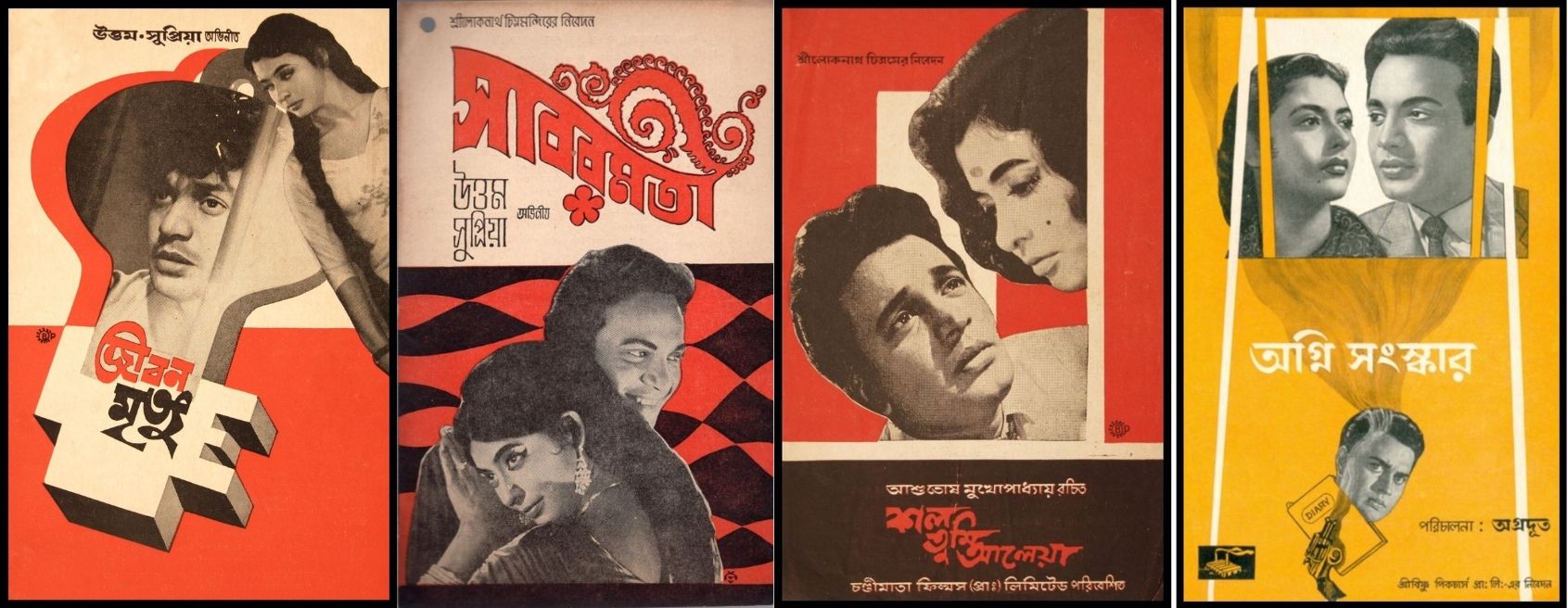

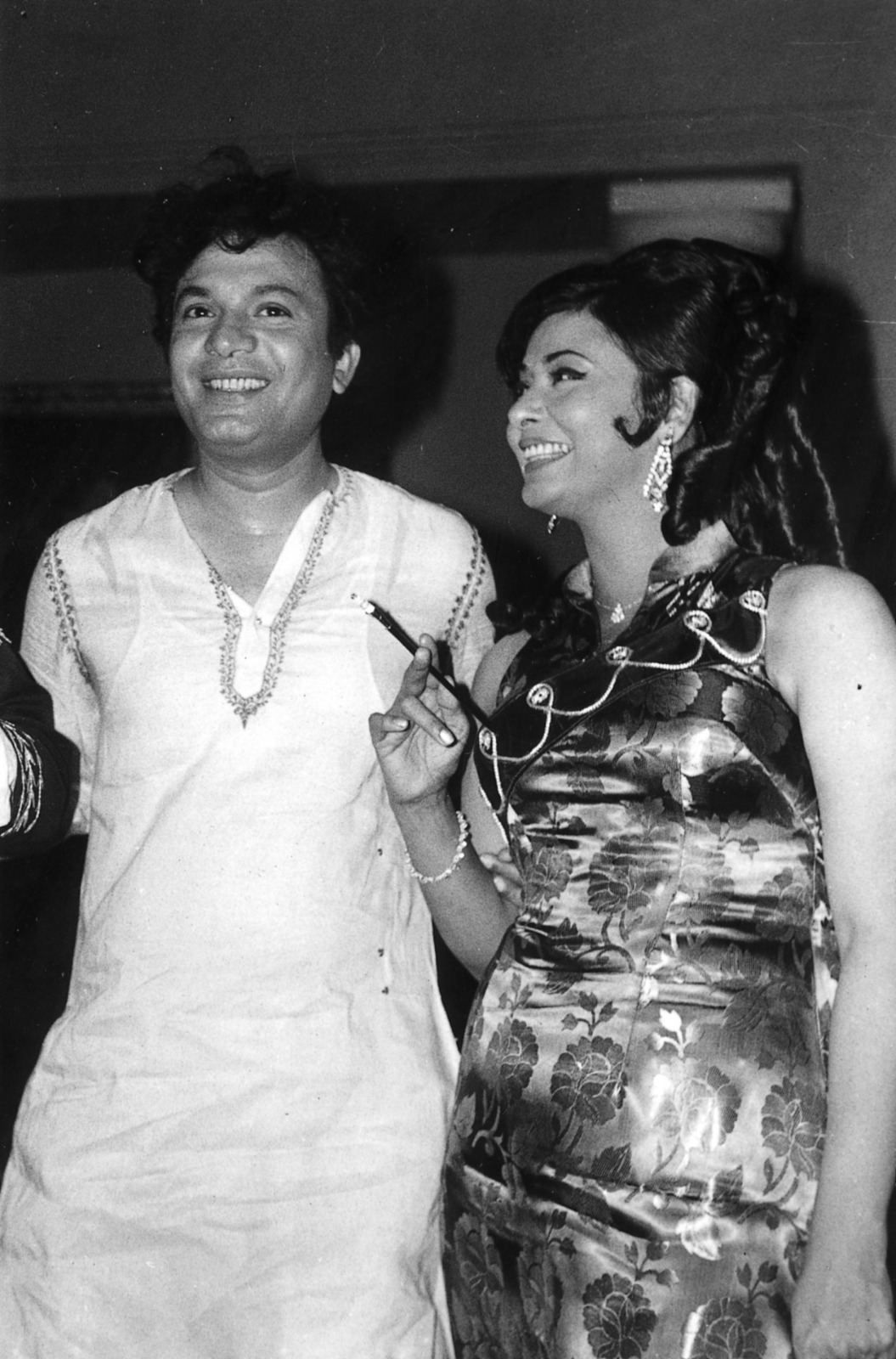

দীর্ঘাঙ্গী সুপ্রিয়া দেবী, তাঁর অভিনয় জীবন জুড়ে, ঋত্বিক ঘটকের অসামান্য কাজ– ‘মেঘে ঢাকা তারা’ ও ‘কোমল গান্ধার’– ছাড়াও, প্রায় ৭০টি ছবিতে অভিনয় করেছেন। তাঁর গ্ল্যামারাস ব্যক্তিত্ব, ভারী গলার স্বর, অত্যাশ্চর্য মেকআপ, বুফোঁ চুল, স্লিভলেস ব্লাউজ ছিল অতুলনীয়। এমনকী, ‘সুচিত্রা’র সঙ্গেও তুলনা চলে না– বলা যায়, সুচিত্রা সেন ছিলেন বাঙালি ভদ্রলোকের ফ্যান্টাসি, আদর্শিক নারী; কিন্তু সুপ্রিয়া দেবী ছিলেন ধরাছোঁয়ার বাইরে, আগুনের শিখার মতো। বস্তুত, তিনি সাধারণত তেজস্বী চরিত্র রূপায়িত করেছেন এবং সবক’টি ভূমিকা দক্ষতার সঙ্গে বাস্তবায়িত করেছেন। যেমন, ‘শুনো বরনারী’র যুথিকা, ‘লাল পাথর’-এর মাধুরী/সৌদামিনী, ‘চৌরঙ্গী’র করবী গুহ, ‘শুধু একটি বছর’-এর জয়া অথবা ‘মন-নিয়ে’তে ডাবল রোল। এছাড়াও, উনি ১৯৬৩-’৬৪ সালে, ধর্মেন্দ্রর সঙ্গে একাধিক হিন্দি ছবি করেছেন ও কিশোরকুমার নির্মিত ‘দূর গগন কে ছাও মে’-তে কাজ করেছেন। ইতিমধ্যে মহানায়ক উত্তমকুমারের সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক হয়, এবং তাঁরা একসঙ্গে বসবাস শুরু করেন। সে সময়কার ‘নবকল্লোল’ ও ‘উল্টোরথ’ পত্রিকায় এ নিয়ে বিস্তারিত ‘কেচ্ছা’ পাওয়া যায়।

তবে, বিষয়টি ‘কেচ্ছা-কেলেঙ্কারি’র নয়, বিষয়টি হল, সুপ্রিয়া দেবী কী প্রকারে তাঁর স্টারডম, ‘দেবীত্ব’ ও তাঁকে নিয়ে স্ক্যান্ডাল বুদ্ধিমত্তার সঙ্গে ‘ঢাল ও তরবারি’র মতো ব্যবহার করেছেন। ফলে, তাঁকে তেমনভাবে বেচারি-বিনয়ী ভূমিকা করতে হয়নি, বরং তাঁর প্রগাঢ় চরিত্রগুলি ‘বাংলা ছবিতে নারী’র ধারণা অনেকটা পাল্টে দিয়েছে ও প্রসারিত করেছে। She played powerful roles, not ‘damsel in distress’। বাংলার সবচেয়ে বড় স্টারের সঙ্গে (বিবাহ বহির্ভূত) সম্পর্ক, তিনি কোনও দিনই গোপন করেননি, বরং, উত্তমকুমারের মৃত্যুর পর, ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয় তাঁর জীবনী: ‘আমার জীবন, আমার উত্তম’।

১৯৯৯ নাগাদ, সেই লেখা বই হিসাবে মুদ্রিত হয় এবং সম্প্রতি পুনর্মুদ্রিত হয়েছে। অর্থাৎ, তাঁর লেখার জনপ্রিয়তা বিন্দুমাত্র খর্ব হয়নি। বস্তুত, প্রকাশক লিখছেন: সুপ্রিয়া-উত্তম কি লিভ-ইন করতেন, না তাদের ছিল বিবাহিত জীবন? কেমন ছিল সেই জীবন? … সেই সব প্রশ্নের জবাবেই যেন সুপ্রিয়া তথা উত্তমের ‘বেণু’ স্বয়ং কলম ধরেছিলেন– লেখেন আত্মজীবনী। কোথাও কোনও তথ্য গোপন করেননি। খোলাখুলি লিখেছেন উত্তমের সঙ্গে তাঁর প্রণয় কাহিনি। প্রেক্ষাপট হিসেবে অবশ্যই এসেছে বাংলা ছবির সোনার সময়ের নানা অকথিত কাহিনি। এছাড়া খুব স্বাভাবিকভাবেই এসেছে সুপ্রিয়ার আত্মকথন।

যাঁরা এই বই পড়েছেন, তাঁরা জানেন: সুপ্রিয়া দেবী বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করেছেন ‘উত্তম-সুপ্রিয়া’র মিলনের কথা, ‘আম্রপালি’ (১৯৫৯) ছবি দেখে উত্তমকুমারের মুগ্ধতার কথা, এবং নানা ওঠা-পড়া পেরিয়ে উত্তম কুমারের মৃত্যুর পর তাঁর স্ট্রাগলের কথা। বাস্তবিকভাবে, ১৯৮০ সালে, উত্তমকুমারের মৃত্যুর পর তাঁর কাজ রাতারাতি বন্ধ হয়ে যায়। ‘কলঙ্কিনী কঙ্কাবতী’-র (১৯৮১) পর তেমন কোনও ছবি নেই। যেন, গোটা ইন্ডাস্ট্রি এক ধরনের প্রতিশোধ নিচ্ছে। এর পাশাপাশি চলছে উত্তমকুমারের স্ত্রী, গৌরী দেবী ও তাঁর ভাই, তরুণ কুমারের সঙ্গে সম্পত্তি-সংক্রান্ত মামলা। ফলে এই লেখা ছিল অত্যন্ত জরুরি– যেন এক মোক্ষম জবাব, খোলামেলা, অকপট। যেন, সমস্ত শরীরে কলঙ্কের কালিমা মেখে ঘুরে দাঁড়ানো। এবং, এই সময়ে (আটের দশকে), ‘জননী’ টেলিভশন সিরিয়ালের মাধ্যমে তাঁর কামব্যাক। উত্থিত হয় তাঁর নতুন রূপ: ‘দ্য ম্যাট্রিয়ার্ক’। এ হেন, ছায়াছবির ব্যক্তিত্বকে ‘দেবী’ অনায়েসেই বলা চলে– তবে, এ দেবীর বরাভয় রূপ নয়, ভয়ংকরী রূপ।

সিতারা দেবী নিয়ে গবেষণার সময়ে (২০২৩) দেখেছি বিতর্কিত শিল্পীদের নিয়ে নানা স্ক্যান্ডাল, বিশেষত মহিলা শিল্পী ও স্টারদের নিয়ে গুজব, প্রায়শই ছবির কাহিনিতে ঢুকে পড়ে। যেমন, ১৯৭৫ সালে, ‘সন্ন্যাসী রাজা’ ছবিতে সুপ্রিয়া দেবীকে কুচক্রী রানির ভূমিকায় দেখা যায়, ‘চৌরঙ্গী’তে হাই-প্রোফাইল এসকর্ট, ‘জীবন মৃত্যু’-তে (১৯৬৭) সন্দেহজনক বাগদত্তা/ বিধবা, ‘লাল পাথর’-এ (১৯৬৪) ভয়ংকর ঈর্ষান্বিত উপপত্নী, এবং ‘মন নিয়ে’-তে (১৯৬৯), আবেশজনক খুনি। ‘মন নিয়ে’, বস্তুত, অত্যন্ত জটিল ও আধুনিক ছবি। এই ছবিতে, সুপর্ণার (সুপ্রিয়া দেবী) তার স্বামীর (উত্তম কুমার) প্রতি এতটাই আসক্তি যে, সে প্রথমে তার পোলিও আক্রান্ত, হুইল-চেয়ার নির্ভরশীল ননদ, তারপর তার অজাত সন্তানকে নির্দ্বিধায় খুন করে। পরবর্তীকালে, তার যমজ বোনকে খুন করার সময় সে নিজেই মারা যায়। বলাই বাহুল্য, এই ধাঁচের কাহিনি বাংলা ছবির ইতিহাসে বিরল। প্রকৃতপক্ষে, ছায়া দেবী বা সুমিত্রা দেবী– এঁরা প্রত্যেকেই ‘হাট্কে’ রোল করেছেন। তা সত্ত্বেও, তর্ক করা সম্ভব যে, সবার ওপরে ছিলেন সুপ্রিয়া দেবী– তাঁর কলঙ্ক ছিল যতটা কালো, তার পর্দার চরিত্র ছিল ততটাই জটিল। আজকের জেন-জির ভাষায়: ‘she owned it, and slayed it’। অর্থাৎ, তিনি দায়িত্ব সহকারে ‘দেবীত্ব’ পালন করেছেন, এবং সবক’টি ভূমিকা সুসম্পন্ন করেছেন। হয়তো, ছায়াছবির দেবীরা এইরকমই হন; কলঙ্কের ছটা, রূপের দীপ্তি ও অভিনয়ের জেল্লা, পর্দায় ও জীবনে মিলেমিশে যায়।

পুনশ্চ:

১৯৯৭-এ, তখনও আমার ছাত্রদশা ঘোচেনি, এই সময় অনুপ সিংহের ছবি ‘একটি নদীর নাম’-এ (২০০২) আমি অ্যাসিস্টেন্ট হিসাবে, এবং পরবর্তী সময়ে কস্টিউম ডিজাইনার হিসাবে কাজ পাই। সেই আমার প্রথম প্রফেশনাল কাজ। এই ছবি ঋত্বিক ঘটকের কাজ ও জীবন নিয়ে ক্রিয়েটিভ ডকুমেন্টারি, এবং সেই সূত্রে সুপ্রিয়া দেবীর সঙ্গে কাজ করার ও কথা বলার সুযোগ হয়। মনে আছে, সদ্য বিশ-উত্তীর্ণ অ্যাসিস্টেন্টকে উনি স্নেহের চোখেই দেখেছিলেন, এবং কাজের নানা খুঁটিনাটি শেখাতেন। ‘ফিল্মের ব্লাউজ এইরকম হয় না… শাড়িটা এত ছোট কিনেছিস কেন? আমার হাইট জানিস না? রোদে দাঁড়িয়ে কেন? কালো হয়ে যাবি… অনুপ, পাঞ্জাবিটা কী চাইছে রে? ঠিক বুঝছি না… জানিস, আমি এখনও প্রেম-পত্র পাই।’

শুটিংয়ের আগে, অনুপ আমাকে সুপ্রিয়া দেবীর বাড়ি পাঠিয়েছেন ‘রিসার্চ’ করতে। আমি, প্রচণ্ড উত্তেজিত হয়ে, ৩ নম্বর ময়রা স্ট্রিটের বাড়িতে হাজির হই– হাতে ‘কোমল গান্ধার’-এর ভি.এইচ.এস. টেপ। অনুপ বলে দিয়েছেন: ‘ফিল্ম দেখাবে, তারপর, ঋত্বিকদা সম্পর্কে উনি যা বলবেন নোট করবে।’ যেই কথা, সেই কাজ; কিন্তু, তার আগে আমি কোনও দিন অমন স্টারের বাড়ি যাইনি। বিশাল বসার জায়গা, দেওয়ালে ততোধিক বড় বড় ছবি– উত্তম কুমার ও সুপ্রিয়া দেবীর। চোখে ‘ঝিলমিল’ লেগে গেল। উনি বললেন: ‘বেড রুমে চল, এই ঘরে তো ভি. এইচ. এস. প্লেয়ার নেই।’ ঘরে বড় খাট, কিন্তু বসার জায়গা বিশেষ নেই। সুপ্রিয়া দেবী বললেন: ‘খাটেই বোস।’ তারপর, বেডরুমে বসেই ছবি দেখা হল, উনি ‘ঋত্বিকদা’ ও উত্তমকুমার সম্পর্কে অনেক ব্যক্তিগত কথা বললেন। কিছু নোট করলাম, কিছু হাঁ হয়ে শুনলাম। তবে, সেকথা থাক। বেডরুমের গল্প ওই ৩ নম্বর ময়রা স্ট্রিটের বাড়িতেই থাক। এখানে, যে কথাটি উল্লেখ্য: দেবী অনেক রকমের হয়– কালো-সাদা, ভদ্রকালী-চামুণ্ডা, মায়ের মতো, দিদির মতো, নীতার মতো– যাঁরা অপরের জন্যে নিজের জীবন নিঃশেষ করে দেয়। অন্দরে-বাহিরে এবং অন্তরে-বাহিরে, সে নানা রূপ ধারণ করতে সক্ষম। কখনও লেখক, কখনও শিল্পী, কখনও হাতে ঢাল-তরোয়াল। মোদ্দা কথা, দেবীর কাঠামো সহজ জিনিস নয়, সারা জীবন বইতে পারা সহজ কথা নয়।

A Unit of: Sangbad Pratidin Digital Private Limited. All rights reserved