‘মৃন্ময়ী’ নামে মাটির বাড়িটিও পিয়র্সন সাহেব করিয়েছিলেন। ‘কোণার্ক’ বাড়ির পাশেই ছিল মৃন্ময়ী। অল্প সময় থেকেছেন রবীন্দ্রনাথ এ বাড়িতে। মাটির এ বাড়িতে প্রথম সংসার পেতেছিলেন অনিল চন্দ, রানী চন্দ। তারপর মাটির বাড়ি ‘শ্যামলী’ তৈরির জন্য প্রায় রাতারাতি ভেঙে ফেলা হয় মৃন্ময়ী। রানী চন্দ তখন শান্তিনিকেতনের বাইরে। পাছে তিনি বাধা দেন বা ব্যথা পান, তাই তাঁর অনুপস্থিতিতেই এ বাড়ি ভাঙার পরিকল্পনা করেছিলেন।

৪.

১৯১১ সালে রবীন্দ্রনাথের দিদি শরৎকুমারীর ছেলে অসিতকুমার হালদার, যিনি কলাভবনের প্রথম অধ্যক্ষ, শান্তিনিকেতনে আসেন শিল্পশিক্ষকের দায়িত্ব নিয়ে। কেমন ছিল সে সময়ের শান্তিনিকেতন? অসিতকুমার লিখছেন,

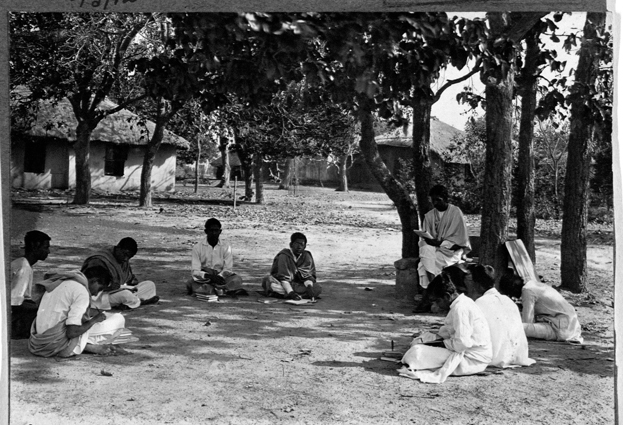

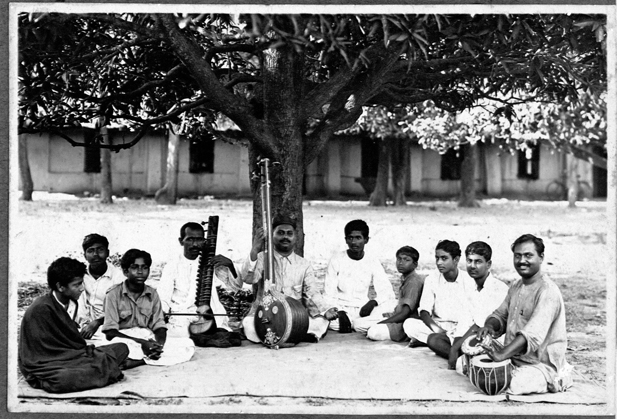

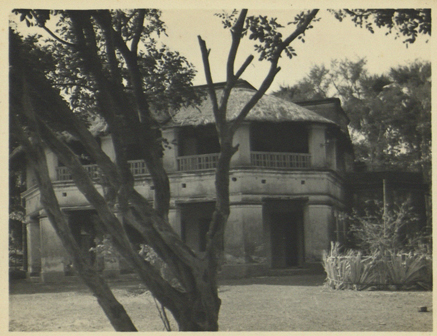

“তখন আশ্রমের পরিধি ছিল স্বল্প। শালবীথির তলা দিয়ে একটি পথ এবং তার এক প্রান্তে ভুবনডাঙ্গায় যাবার পথের ধারে ছিল রবিদার ছোট্ট একটি পাকা দোতলা বাড়ী, ‘নতুন বাঙলা’। এই নতুন বাঙলার গায়েই মধুমালতীর লতাকুঞ্জের তোরণ। তার একপাশে নতুন বাঙলার ধারে ছোট্ট একটি চালা ঘর– সেখানে থাকতুম আমি ৷ সামনে একটা পুষ্পিত জবাগাছ ছিল, আর তার অন্যদিকে একটি চালা ঘরে থাকতেন উইলি পিয়ার্সন। ভিতরের দিকে কয়েকটি বেশী ঘর ছিল– অতিথি নিবাস সেটি। মাটীর দেয়াল, পাকা মেঝে, খোড়ো চালা– ছাত্রাবাসগুলির নাম ছিল ‘শালবীথিগৃহ’, ‘শরৎ কুঠির’, ‘মোহিত কুঠির’, ‘সতীশ কুঠির’ এবং দিনুদার (সংগীতাচার্যের) ‘লেবুকুঞ্জ’। একটি নতুন চালা ঘর তাতে যোগ করা হয়েছিল তখন। লাইব্রেরী গৃহ তথন অর্দ্ধেক পাকা অর্দ্ধেক কাচা ইমারৎ। করগেটের ছাদ দেওয়া রান্না ঘরের সামনে Windmill Pump দেওয়া একটি কূপ– স্নানের এবং পানীয় জল তা’ থেকেই পেতুম আমরা।”

শান্তিনিকেতন বাড়ি আশ্রমের আদিতম বাড়ি। পাকা বাড়ি বলে উনিশ শতকে নির্মিত ঔপনিবেশিক গঠনের বাড়িটি এখনও রয়েছে। কিন্তু এর মধ্যে বহু মাটির বাড়ি– যেগুলি আকারে ছোট ছিল, যার অনেকগুলির কথা অসিতকুমার লিখেছেন, বিলুপ্ত হয়ে গিয়েছে। দেহলির নাম যে একসময় লোকমুখে ‘নতুন বাংলা’ ছিল অসিতকুমারের লেখার এ খবরও লক্ষ করার মতো। এসব বাড়ি যেগুলির কথা আমরা স্মৃতিকথায় পাই বা কদাচিৎ এগুলির ফোটোগ্রাফ দেখতে পাওয়া যায়। খড়ের বা টালির চালের এইসব হারিয়ে যাওয়া বাড়ির মধ্যে প্রাক-কুটির, কবি-কুটির, নাট্যঘর, বলভী কুটির, শমীন্দ্র-কুটির, সতীশ-কুটির, সত্য-কুটির, বাগানবাড়ি, লেবুকুঞ্জ, গৈরিক, মুকুটঘর, বেণুকুঞ্জ প্রভৃতি রয়েছে। এখানে ছাত্ররা বা শিক্ষকরা বিভিন্ন সময়ে থেকেছেন। এছাড়া রয়েছে দ্বারিক, কবির নীড় ও মৃন্ময়ী– যেখানে রবীন্দ্রনাথ নিজে থেকেছেন। বাসবী ও প্রান্তিক নামে দু’টি অবলুপ্ত বাড়ির কথা লিখেছেন গবেষক সুরঞ্জনা ভট্টাচার্য। প্রথম ছাত্রাবাস প্রাক্-কুটিরে ছিলেন রথীন্দ্রনাথ। হোস্টেলের খারাপ রান্না খাবেন রথীন্দ্রনাথ– এ ভেবে মৃণালিনী আপত্তি করতেন কিন্তু রবীন্দ্রনাথ এসব বিষয়ে অনড় ছিলেন। প্রথম যুগের ছাত্র অবনীমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, মণীন্দ্রভূষণ গুপ্ত ও শিক্ষক বিধুশেখর শাস্ত্রীও এ বাড়িতে থেকেছেন। বীথিকা ছাত্রাবাসে রবীন্দ্রনাথ রাত্রিবাস করেছেন কি না স্পষ্টভাবে বোঝা যাচ্ছে না, কিন্তু ছাত্রদের সঙ্গ দেওয়ার জন্য সারাদিন সেখানে থাকতেন। এক কোণে লেখা-পড়ার কাজ করতেন, একথা প্রমথনাথ বিশী জানিয়েছেন। নাট্যঘরে ছাত্রাবস্থায় জায়গা পেয়েছিলেন বিনোদবিহারী মুখোপাধ্যায়। গৈরিক ছাত্রাবাসে থাকার কথা লিখেছেন শিশিরকুমার ঘোষ। গৈরিক বাড়িতে একসময় হাসপাতাল বসত বলে প্রভাতমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় লিখেছেন। তিনপাহাড় বটগাছের পূর্বদিকে ছিল গৈরিক। মুকুটঘর ও বেণুকুঞ্জ আগুনে পুড়ে যায়। সত্য কুটিরের পুরনো বাড়িটির জায়গায় এখন রয়েছে একটি নতুন বাড়ি, তার নামও সত্য কুটির, সিংহসদনের পাশে পশ্চিম তোরণের পশ্চিম দিকে। মোহিত কুটির ছিল, পশ্চিম তোরণ ও সিংহ সদনের মাঝে। নাট্যঘর আর প্রাক্-কুটির এই দু’টির জায়গায় তৈরি হয়েছে শমীন্দ্র শিশু পাঠাগার। পূর্ব তোরণের পূর্ব দিকে ছিল শমীন্দ্র কুটির, ছাত্রাবাস ছিল শমীন্দ্রনাথের নামে। পূর্ব তোরণের পশ্চিমে ছিল সতীশ কুটির।

এই নাট্যঘর শান্তিনিকেতনের প্রথম যুগের নাট্যচর্চার আধার। রবীন্দ্রনাথের ৫০ বছরের জন্মদিনে রাজা অভিনয় এখানে হয়েছিল, সাহানা দেবী এবং সীতা দেবী তার বিবরণ দিয়েছেন। সাহানা দেবী লিখছেন,

“স্টেজ ইত্যাদি সে-রকম কিছু নেই। দৃশ্য বা ‘সিন’ কিছুই দেখলাম না। উঁচু মতন একটু জায়গা সেখানেই হল অভিনয়, শুধু নটরাজের মূর্তি আঁকা একটা ‘ড্রপসিন’ ঝুলছে দেখলাম। আর আমরা সেই ঘরের মাটিতে বসে দেখলাম অভিনয়।”

নাটকের অভিনয়ে যে অন্যরকম মঞ্চসজ্জার সূচনা করেছিলেন রবীন্দ্রনাথ, যার কথা বলছেন ‘রঙ্গমঞ্চ’ প্রবন্ধে তার প্রয়োগ শুরু হয় এই নাট্যঘর থেকেই।

শান্তিনেকেতন বাড়িটি বাদ দিলে আশ্রমে বড় বাড়ি বা পাকা বাড়ি প্রাথমিক পর্বে কমই নির্মিত হয়েছে। আশ্রমের কৃচ্ছ্রসাধনের আদর্শের সঙ্গে, ব্যয়সংকোচের ইতিহাসের সঙ্গে– এই অল্প ব্যয়ের বাড়িগুলিই খাপ খায়। শুধু আদর্শ বা স্বল্পব্যয়ের জন্য নয়, নান্দনিক দিক থেকে দেশজ ঐতিহ্য রক্ষার তাগিদ ছিল এসব স্থাপত্য নির্মাণের নেপথ্যে। পরবর্তীকালে উত্তরায়ণ চত্বরে এক উদয়ন বাড়ি ছাড়া, রবীন্দ্রনাথের ইচ্ছায় নির্মিত অন্যান্য বাড়িও আকারে ছোট। উদয়ন নিয়ে রবীন্দ্রনাথের অসন্তোষের কথা আমরা পরে আলোচনা করব।

দ্বারিক বাড়িটি নির্মাণ করেছিলেন উইলিয়ম পিয়ার্সন, বিশ শতকের দ্বিতীয় দশকের কোনও সময়ে। এই মাটির বাড়িটি ছিল দেহলি বাড়ির উল্টোদিকে। এই বাড়ির দু’টি তলায় কলাভবন ও সংগীতভবন প্রতিষ্ঠা হয়েছিল– একথা বিনোদবিহারী মুখোপাধ্যায় বা ধীরেন্দ্রকৃষ্ণ দেববর্মণের স্মৃতিকথায় পাওয়া যায়। বিনোদবিহারী লিখেছেন যে, এ বাড়ির দোতলায় অর্থাৎ, কলাভবনে তিনি পিয়ার্সন সাহেবের নামাঙ্কিত একটি কাঠের বাক্স পেয়েছিলেন যাতে ‘সেবায়ু’ নামে এক শিল্পীর আঁকা একটি ছবি ছিল। ট্রেন দুর্ঘটনায় পিয়ার্সন মারা যান ১৯২৩-এ। কলাভবনের প্রাথমিক যুগেও তার মানে এ বাড়িতে তাঁর জিনিসপত্র ছিল। রবীন্দ্রনাথ, পিয়ার্সন, অ্যান্ড্রুজ এই বাড়িতে থেকেছেন। সীতা দেবী বা মীরা দেবীর স্মৃতিকথায় রবীন্দ্রনাথের বসবাসের কথা পাই। কিন্তু সে যুগে রবীন্দ্রনাথের প্রধান বাসস্থান দেহলি। মাঝে মাঝে অল্পদিনের জন্য তিনি থেকেছেন ধরে নেওয়া যায়।

নারীভবন প্রতিষ্ঠার পর মেয়েরা থাকতেন প্রথমে নতুন বাড়িতে, তারপর দ্বারিকে। পরে তৈরি হয় শ্রীসদন। দ্বারিকে ঠাকুমাদের কাছে ছাত্রীদের রান্না শেখার কথা অমিতা সেনের স্মৃতিকথায় আছে। প্রবল বৃষ্টিতে বাড়িটি নষ্ট হয়ে যায় পাঁচের দশকের মাঝামাঝি।

প্রমথনাথ বিশী শান্তিনিকেতন আশ্রমে এসে উঠেছিলেন বীথিকা ছাত্রাবাসে। সৈয়দ মুজতবা আলীও। প্রমথনাথ বর্ণনা দিয়েছেন কেমন করে প্রথম রাতে নতুন খড়ের ওপর বৃষ্টির সুবাস পেয়েছিলেন। সেই উদ্ভিজ গন্ধই তাঁর কাছে হয়ে উঠেছিল শান্তিনিকেতনের প্রথম অভিজ্ঞতা। ওই ছাত্রাবাস থেকে প্রকাশিত হত হাতে-লেখা পত্রিকা ‘বীথিকা’, ছাত্রাবাসের নামে পত্রিকার নাম।

‘মৃন্ময়ী’ নামে মাটির বাড়িটিও পিয়ার্সন সাহেব করিয়েছিলেন। ‘কোণার্ক’ বাড়ির পাশেই ছিল মৃন্ময়ী। অল্প সময় থেকেছেন রবীন্দ্রনাথ এ বাড়িতে। মাটির এ বাড়িতে প্রথম সংসার পেতেছিলেন অনিল চন্দ, রানী চন্দ। রবীন্দ্রনাথ নিজে তাঁদের বিয়ে দেন বোম্বেতে। সে গল্প শুনিয়েছেন রানী চন্দ। এ বাড়ির সংসার লক্ষ রাখতেন রবীন্দ্রনাথ পাশের বাড়ি কোণার্ক থেকে। পাঠিয়ে দিতেন খাবার বা প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র। তারপর মাটির বাড়ি ‘শ্যামলী’ তৈরির জন্য প্রায় রাতারাতি ভেঙে ফেলা হয় মৃন্ময়ী। রানী চন্দ তখন শান্তিনিকেতনের বাইরে। পাছে তিনি বাধা দেন বা ব্যথা পান, তাই তাঁর অনুপস্থিতিতেই এ বাড়ি ভাঙার পরিকল্পনা করেছিলেন। মৃন্ময়ী বাড়ির ভিতটুকু এখনও চোখে পড়ে। রয়েছে মৃন্ময়ীর চাতালটুকুও। রবীন্দ্রনাথ এখানে বসতেন অনেকসময়।

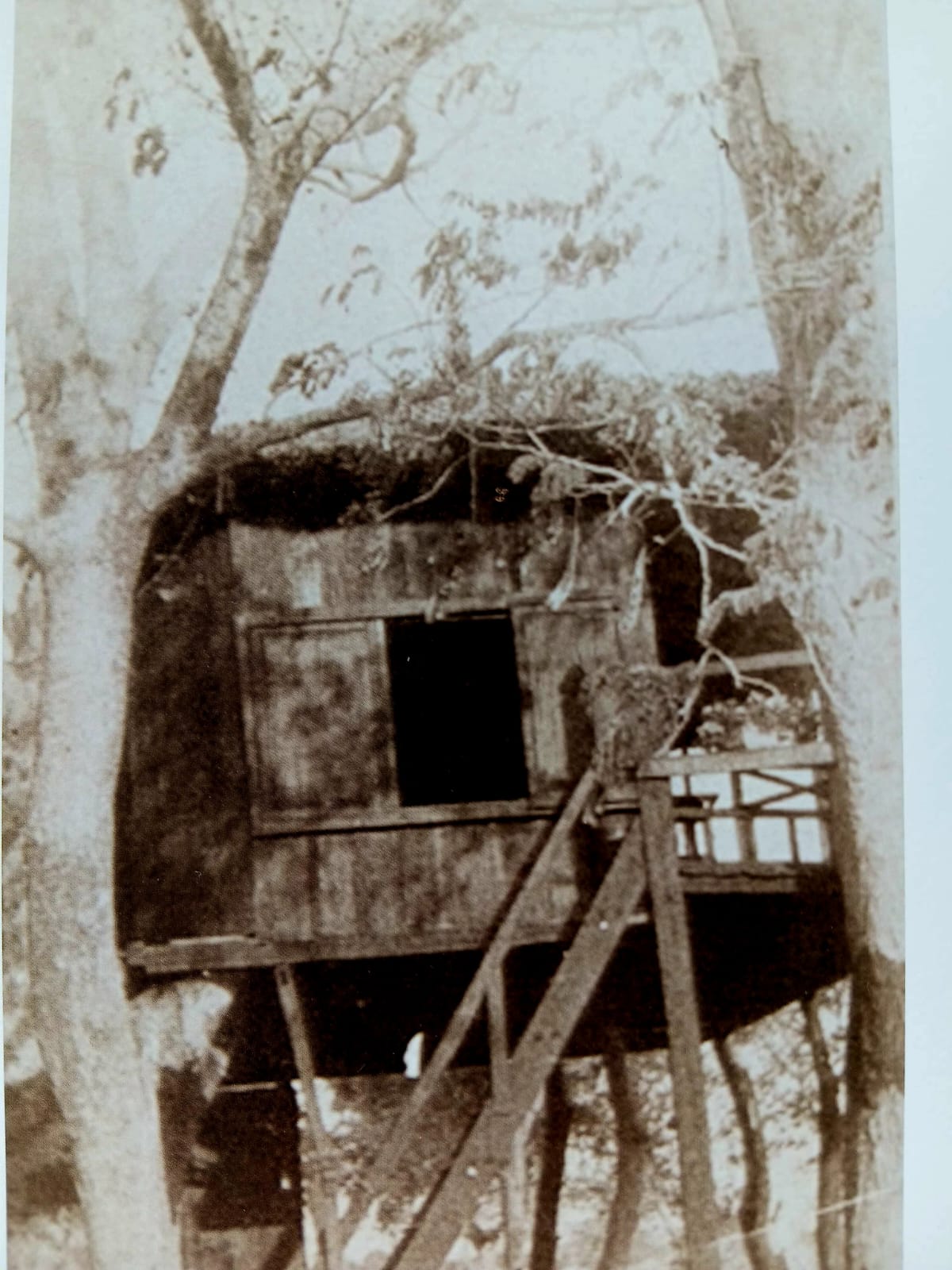

জাপানি দারুশিল্পী ও বাগান বিশেষজ্ঞ কিমতারা কাসাহারা বৌদ্ধগয়ার পুনর্উদ্ধারের সময় ভারতবর্ষে আসেন। পাঁচ নম্বর জোড়াসাঁকো বাড়ির ভাইরা তাঁর পরিকল্পনায় বাগান সাজিয়েছিলেন। তাঁদেরই কথায়, প্রধানত গগনেন্দ্রনাথের কথায় রবীন্দ্রনাথ কাসাহারাকে নিয়ে আসেন শান্তিনিকেতনে। শ্রীনিকেতনে কারুশিল্প চর্চার জন্য তাঁর অবদান বিপুল। উত্তরায়ণ চত্বরের অনেক আসবাব তাঁর তৈরি। জাপানের স্থাপত্যশিল্প এভাবেই এসে পৌঁছয় শান্তিনিকেতনে। তাঁর কন্যা রবীন্দ্রনাথ যাঁর নাম দেন সাগরিকা, শান্তিনিকেতনেরই বধূ হয়ে বাঙালিনী ব’নে যান।

এই কাসাহারা শ্রীনিকেতনের সুরুল কুঠিবাড়ির কাছে রবীন্দ্রনাথের জন্য তৈরি করেন গাছ বাড়ি– কবির নীড়। কাঠের সিঁড়ি, কাঠের ঘর, খড়ের চাল, কাঠের বারান্দার এই বাড়িটি এখন আর নেই। এই বাড়িতে রবীন্দ্রনাথ ‘বসন্ত’ গীতিনাট্যের অনেক গান রচনা করেছেন। বাড়িটিকে অনেকে ‘কুলায়’ বলেও উল্লেখ করেন। এই বাড়ির ভেতরের ঘর মাদুর দিয়ে ফিনিশ করা হয়েছিল বলে শিশিরকুমার ঘোষ শুনেছিলেন। কাসাহারার সঙ্গে জাপানি তাতামি বা মাদুর– শেতলপাটি দিয়ে ঘরের দেওয়াল ঢেকে দেওয়ার প্রচলন শান্তিনিকেতনে এসেছিল। আজও শান্তিনিকেতনে সে চল আছে।

এসব মাটির বাড়ি মেরামতির কাজ সহজ ছিল না। বিশ শতকের তিনের দশকের কথা লিখছেন রানী চন্দ।

‘আশ্রমে যখন মাটির বাড়ি খড়ের চাল নিয়ে ব্যতিব্যস্ত হয়ে পড়তে হল কর্তৃপক্ষকে বছর বছর চালের খড় বদলানো বড় খরচসাপেক্ষ হয়ে দাঁড়াল, তাও প্রতি বছর খড় পাওয়াও দুষ্কর হত! বিশেষ করে খরার বছরে; তার উপর আছে উইয়ের উৎপাত; সবাই ভাবতে বসলেন কী করা যায়? ঠিক হল কোনওমতে একবার যদি ইটের পাকা বাড়ি করা যায়, তা হলে বছরে বছরে এই লোকসান ও ঝঞ্ঝাটের হাত থেকে বাঁচা যায়। সুরেনদা হিসাব কষতে বসে গেলেন কত কম খরচে বাড়ি তোলা যায়। আরও একটা দিক বিশেষভাবে দেখলেন– ইটের বাড়ি এই উন্মুক্ত প্রকৃতির শোভাতে আঘাত না হানে। যেন দিগন্তের রেখা ভেঙে উঁচু না হয়ে ওঠে ইটের কঠিন শক্ত গাঁথুনি। তাই নিয়ে স্কেচ করে করে দেখতে লাগলেন সুরেনদা।’

এইভাবেই তৈরি হল গুরুপল্লির একসার কোয়ার্টার শিক্ষকদের জন্য। তার ছাদ নিচু। ছাদ নিচু করার একটা হয়তো খরচ বাঁচানো– এ নিয়ে রসিকতাও করা হয়েছে রানী চন্দের লেখায়। কিন্তু নন্দনতাত্ত্বিক কারণটা অগ্রাহ্য করার নয়। বাড়িগুলি ‘যেন দিগন্তের রেখা ভেঙে উঁচু না হয়ে যায়’– একথা শুধু গুরুপল্লির বাড়িগুলি সম্পর্কে বলা নয়, শান্তিনিকেতন স্থাপত্য বিষয়েও একটা জরুরি লক্ষণ। পরবর্তীকালের অনেক বাড়িতে সে বৈশিষ্ট্য ধরা পড়ল, কিন্তু আগাগোড়া রক্ষা করা গেল কি সে আদর্শ?

………………………………………

বিশেষ কৃতজ্ঞতা: শ্রয়ণ বসু

গ্রন্থঋণ

সব হতে আপন। রানী চন্দ

রবিতীর্থে। অসিতকুমার হালদার

কবির আবাস। সুরঞ্জনা ভট্টাচার্য

স্মৃতির খেয়া। সাহানা দেবী

শান্তিনিকেতনে আশ্রমকন্যা। অমিতা সেন

অপ্রকাশিত-অগ্রন্থিত শান্তিনিকেতন ও রবীন্দ্রস্মৃতি। সম্পাদনা দেবাঙ্গন বসু

……………. পড়ুন কবির নীড় কলামের অন্যান্য পর্ব …………….

৩. শান্তিনিকেতন আসলে একটি বাড়ির নাম

২. সৃষ্টিশীল রবীন্দ্রনাথ শুধু নন, কর্মী রবীন্দ্রনাথকেও নির্মাণ করেছিল পূর্ববঙ্গের বাসস্থানগুলি

১. ডালহৌসি পাহাড়ের বাড়িতেই দেবেন্দ্রনাথের কাছে রবীন্দ্রনাথের মহাকাশ পাঠের দীক্ষা

A Unit of: Sangbad Pratidin Digital Private Limited. All rights reserved