ভানু, ১৯৪১ সালে জন্ম শহর ঢাকা ছেড়ে যান। এরপর দেশভাগ। ঢাকা পূর্ব পাকিস্তানের অংশ হয়। ১৯৭১-এ মুক্তিযুদ্ধ। ঢাকা স্বাধীন বাংলাদেশের রাজধানী হয়। ভানু ’৪১ সালের পর আর কখনওই ঢাকায় আসেননি। পাসপোর্ট-ভিসা করে নিজ জন্মভূমিতে আসতে হবে, এটা ভানুর কাছে ছিল অপমানের। তাই রাগে ক্ষোভে কখনও ঢাকায় পা রাখেননি ভানু। কিন্তু প্রায় ৩৫ বছর পর রাগ-ক্ষোভ কিছুটা কমলে ১৯৭৪ সালে ‘চট্টগ্রাম স্মৃতিরক্ষা কমিটি’র আমন্ত্রণে বাংলাদেশে আসেন ভানু বন্দ্যোপাধ্যায়।

১৮.

ভানু বন্দ্যোপাধ্যায়ের জীবনের প্রথম ২১ বছর কাটে ঢাকা শহরে। ছেলেবেলায় ঢাকার বন্ধুরা ‘সাইম্য-সাইম্য কইর্যা ডাকত’। ‘সাম্যময়’ নামের এই বিকৃতি মা সহ্য করেননি। তাই একদিন ছেলেকে ডেকে মা বললেন– ‘তোর নাম ভানুই থাক।’ সাম্যময় বন্দ্যোপাধ্যায় থেকে হয়ে গেলেন ‘ভানু বন্দ্যোপাধ্যায়’। ভানুর খুব গর্ব ছিল ‘সাম্যময়’ নামটি নিয়ে। বলতেন– ‘আমি জন্ম থেকেই কমিউনিস্ট। সাম্যবাদী। তাই মা-বাবা নাম রেখেছিলেন সাম্যময়।’

ভানুর প্রথম স্কুল ঢাকার পোগোজ স্কুল। ম্যাট্রিকুলেশন– সেন্ট গ্রেগরি’স হাইস্কুল। ইতিহাসের ছাত্র হিসেবে ইন্টারমিডিয়েট জগন্নাথ কলেজ থেকে। বিএ– ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

সেন্ট গ্রেগরি স্কুলের ষষ্ঠ শ্রেণির ছাত্র থাকাকালীন বিদ্যালয়ের একটি বিশেষ অনুষ্ঠানে ‘বনবীর’ নাটকে উদয় সিংহের ভূমিকায় অভিনয় করেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের দ্বিতীয় বর্ষের ছাত্র থাকাকালীন অভিনয় করেন ‘চন্দ্রগুপ্ত’ নাটকে, বাচালের ভূমিকায়। ১৯৩১ সালে ঢাকা বেতার কেন্দ্রে স্থায়ী শিল্পী হিসেবে যোগদান করেন। বলা যায়, ভানু বন্দ্যোপাধ্যায়ের অভিনয় জীবনের শুরু এই ঢাকা শহরে।

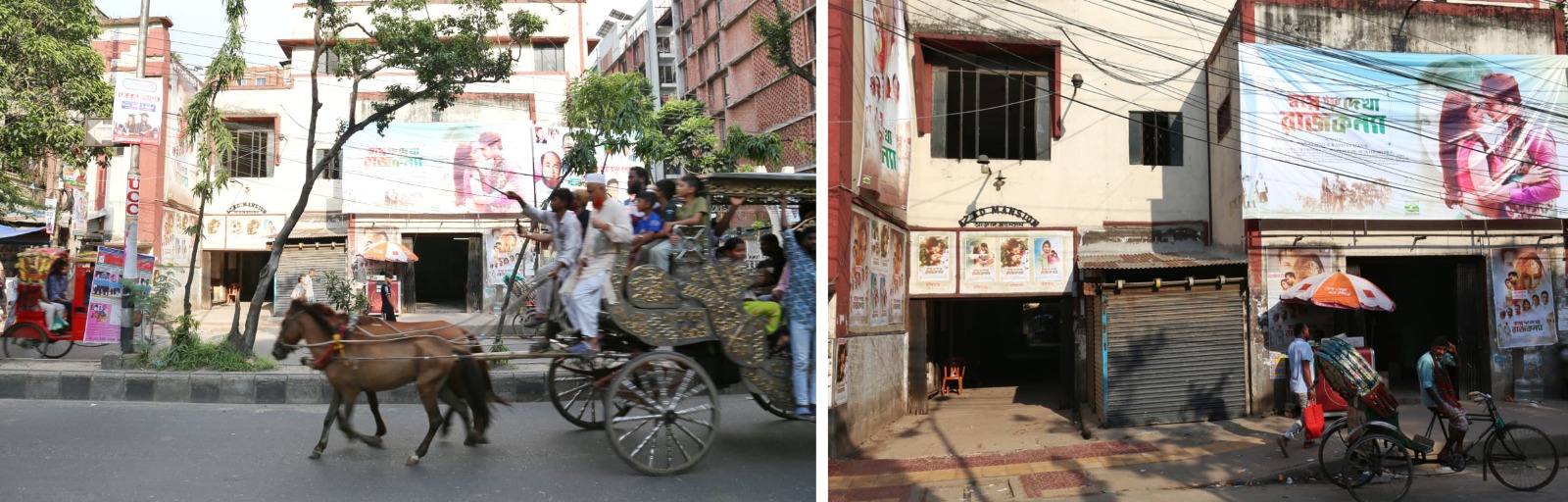

ভানুর ‘রাজার দেউরি’র গৃহের পাশেই ছিল একটি সিনেমা হল। এই প্রেক্ষাগৃহে নিয়মিত সিনেমা দেখতেন ভানু বন্দ্যোপাধ্যায়। বর্তমানে ঢাকা জজ কোর্টের সামনে অবস্থিত ‘আজাদ সিনেমা হল’ পূর্বে নাম ছিল ‘মুকুল টকিজ’। জমিদার মুকুল ব্যানার্জি ১৯২৮ সালে মুকুল টকিজ প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। ঢাকা শহরে ভানুর স্মৃতিবিজড়িত স্কুল, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়ের মতো এই সিনেমা হলটি এখনও টিকে আছে। ‘মুকুল টকিজ’ উদ্বোধন করেন ভানুর প্রিয় শিক্ষক ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য রমেশচন্দ্র মজুমদার। এবং এই সিনেমা হলের একটি শেয়ার কিনেছিলেন রবীন্দ্র সংগীত শিল্পী সনজীদা খাতুনের বাবা ড. কাজী মোতাহার হোসেন।

বড় শিল্পী মানুষকে যা দেন মানুষের কাছ থেকেই অতীতে তা তিনি পান। তাই হয়তো জন্মশতবর্ষ পার করার পরও বাংলাদেশের মানুষ আদর করে তাঁকে ডাকে ‘ঢাকার ভানু’ বলে। শিল্পী জীবনের শুরু হয়েছিল কৌতুক নকশা দিয়ে। এরপর কলেজের মঞ্চ, বেতারে কবিতা আবৃত্তি, ৩০০-র অধিক সিনেমায় অভিনয় এবং যাত্রাপালা দিয়ে অভিনয় জীবনের সমাপ্তি। ঢাকা রেডিয়োর নিয়মিত শিল্পী হিসেবে ‘দুনিয়ায় হাল’ নামে একটি প্রোগ্রামে ভানুর উপস্থিতি ছিল সবচেয়ে বেশি।

বিপ্লবী দীনেশ গুপ্ত (বিনয়-বাদল-দীনেশ) বাদেও ঢাকায় ভানুর বন্ধু-বান্ধব ও শুভাকাঙ্ক্ষীর তালিকা দীর্ঘ। বাল্যবন্ধু মাখ, জয় এবং লেখক শৈলেশ দে ভানুর স্কুলের বন্ধু। জগন্নাথ কলেজে ভানুর সহপাঠী ছিলেন বিখ্যাত গীতিকার মীরা দেববর্মণ। ভানুর কলকাতা পর্বে মীরা দেববর্মণের সূত্র ধরে শচীন দেববর্মণের সঙ্গে অন্তরঙ্গ সম্পর্ক গড়ে ওঠে।

ঢাকায় শিক্ষক হিসেবে পেয়েছেন ইতিহাসবিদ রমেশচন্দ্র মজুমদার, ড. মুহাম্মদ শহীদুল্লাহ, কবি জসীমউদ্দীন ও কবি মোহিতলাল মজুমদারকে। তবে শিক্ষকদের মধ্যে বিখ্যাত বিজ্ঞানী সত্যেন্দ্রনাথ বসুর সান্নিধ্যে পেয়েছেন আজীবন। ১০০ বছর পর ভানু বন্দ্যোপাধ্যায়ের জীবনের দিকে তাকালে দেখতে পাই ভানুর জীবনে বিপ্লবী দীনেশ গুপ্ত ও বিজ্ঞানী সত্যেন বসুর ছায়া ছিল কায়ার মতো। কৈশোরে ভানুর উপাস্য– দীনেশদা (দীনেশ গুপ্ত), যাঁর সাইকেলে চড়ে ঢাকা শহর ঘুরে বেড়াতেন। তেমনই ঢাকা থাকতেই বিনয়কৃষ্ণ বসুর সঙ্গে পরিচয় ছিল ভানুর। কিন্তু ঢাকায় থাকতে কখনও বাদল গুপ্তর সঙ্গে দেখা হয়নি।

বিপ্লবী বিনয়-বাদল-দীনেশের রাইটার্স বিল্ডিং অভিযানের তিনমাস আগে– ১৯৩০ সালের ২৯ আগস্ট, বিপ্লবী বিনয় বসুর একক অভিযানে মিটফোর্ড হসপিটালে পরিদর্শনে আসা দু’জন ব্রিটিশ পুলিশ কর্মকর্তার মৃত্যু হয়। বিনয় বসুর এই কীর্তি ভানুকে খুব উদ্বুদ্ধ করেছিল। ঢাকা মেডিকেল কলেজের চতুর্থ বর্ষের ছাত্র ছিলেন বিনয়কৃষ্ণ বসু।

ঢাকায় ভানু বন্দ্যোপাধ্যায় বিপ্লবীদের সঙ্গে মেলামেশা বাদেও সরাসরি মাঠের রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। ১৯৩৫ সালের দিকে ভানুর বয়স ১৫-র মতো। তখন ঢাকার বিধানসভা নির্বাচন হয়। এই নির্বাচনে কংগ্রেসের টিকেটে দাঁড়িয়েছিলেন চলচ্চিত্র পরিচালক সুশীল মজুমদারের মা হেমপ্রভা মজুমদার। তাঁর বিপরীতে দাঁড়িয়েছিলেন ঢাকার কামরুন্নেসা কলেজের অধ্যক্ষা সুজাতা রায়। জিতেছিলেন হেমপ্রভা মজুমদার। ভানু বন্দ্যোপাধ্যায় তখন ঢাকার অনুশীলন দলের কনিষ্ঠ কর্মী। কিন্তু তিনি হেমপ্রভার পক্ষে প্রচার প্রচারণা এবং বিজয় মিছিলে অংশগ্রহণ করেছিলেন।

ভানু বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতো বিনয়-বাদল-দীনেশের ‘দ্যাশের বাড়ি’ও বিক্রমপুরে, বর্তমান নাম মুন্সিগঞ্জ। বিনয় বসুর বাড়ি রোহিত ভোগ। বাদল গুপ্তর বাড়ি লৌহজংয়ের পূর্ব শিমুলিয়া। দীনেশ গুপ্তর বাড়ি টংগিবাড়ির যশোলং গ্রামে।

বিক্রমপুরের ইতিহাস প্রায় ২০০০ বছরের। বিক্রমপুর যখন এই অঞ্চলের গুরুত্বপূর্ণ নগরী তখন ঢাকা, সোনারগাঁও শহরের জন্ম হয়নি। এই মাটির কী গুণ যে এত এত বিখ্যাত মানুষের জন্মভিটা এই বিক্রমপুরে! ক্ষিতিমোহন সেনের বাড়ি সোনারং গ্রামে। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাড়ি মালপদিয়া। সুবোধ ঘোষের বাড়ি বহর গ্রামে। জীবনানন্দ দাশের পূর্ব-পূরুষের বাড়ি গাউপাড়া গ্রামে। বিক্রমপুরের তিনদিক পদ্মা নদী দিয়ে ঘেরা। আরেকদিকে ধলেশ্বরী, বুড়িগঙ্গা, ঢাকা। বিক্রমপুরের আদি অনেক গ্রাম পদ্মাগর্ভে বিলীন। তাই গ্রামগুলি ভূমি অফিসের রেকর্ডে মেলে। বাস্তবে মেলে না। পদ্মা নদীর এই কীর্তির জন্যই তার আরেক নাম কীর্তিনাশা!

১৯২০ সালের ২৬ আগস্ট ভানু বন্দ্যোপাধ্যায়ের জন্ম ঢাকার দক্ষিণ মৈশুণ্ডিতে। বাড়ির নাম ছিল শান্তিনিকেতন। একতলা-দোতলা মিলিয়ে ঘরের সংখ্যা ছিল ছ’টি। দোতলা এই বাড়িটি ভাড়া বাড়ি ছিল। বাড়িতে একটি কুয়ো ছিল। তখন ঢাকা শহরে জলের জন্য প্রায় বাড়িতেই পাতকুয়ো থাকত।

মৈশুণ্ডীর আসল নাম মহেশমণ্ডী। বর্তমানে দক্ষিণ মৈশুণ্ডীর কিছু স্থাপনার নাম ‘মুহসেন্দী’ বলে পরিচিত করা হচ্ছে। এই এলাকাটি মুঘল আমলের। আদিকালে মৈশুণ্ডীর পাশ দিয়ে বয়ে গিয়েছে ধোলাইখাল। এই খালের ওপরে একটি পুল ছিল– যা মৈশুণ্ডীর পুল নামে পরিচিত। বর্তমানে মৈশুণ্ডীর ভেতরের প্রধান রাস্তার নাম লালমোহন সাহা স্ট্রিট। যার নামে রাস্তা, সেই জমিদার লালমোহন সাহার আখড়া বাড়িটি রয়েছে। একসময় এই বাড়িতে ঝুলনের সময় নাচ, গানের আসর বসত। বর্তমানে এই বাড়িতে বসবাস করেন কৃষ্ণ-ভক্তরা, আর বাড়ির নিচের তলার একটা অংশে কৃষ্ণ-ভক্তদের জন্য একটি ভোজনালয় হয়েছে।

এই মৈশুণ্ডীর কোন বাড়িতে ভানুরা থাকতেন, তা খুঁজে পাওয়া যায়নি। মৈশুণ্ডী ভেতরে শতবর্ষী কয়েকটি বাড়ি এখনও রয়েছে। কিন্তু সেসব বাড়ির আদি বাসিন্দারা বা আদি মালিকপক্ষের বর্তমানে কেউ নেই। প্রায় সবাই কলকাতা বা অন্য কোনও শহরের বাসিন্দা হয়েছেন। শহরের চরিত্র অনুযায়ী দ্রুত পরিবর্তন হয়ে গেছে মৈশুণ্ডীর সবকিছু। মৈশুণ্ডীর পশ্চিমে গোয়ালঘাট, জোরপুল, টিপু সুলতান রোড। পূর্বদিকে পদ্মনিধি লেন, নারিন্দা। দক্ষিণে ধোলাইখাল। উত্তরে ভজহরি স্ট্রিট, ওয়ারি। বর্তমানে আদি নামগুলো থেকে আদি ঢাকার একটা চিত্র কল্পনা করা যায়।

মৈশুণ্ডীর এই বাড়িতেই ভানুর জন্ম হয়। ভানুর দাইমা ছিলেন আরমানীটোলা প্রাইমারি গার্লস স্কুলের প্রধান শিক্ষিকা প্রমীলা দেবী। দক্ষিণ মৈশুণ্ডীর পর ভানুরা বাসা নেন ‘রাজার দেউড়ি’-তে, এরপর ‘গোয়ালনগর’ মহল্লার দু’টি বাড়িতে ভানুরা বসবাস করেন।

তখন ঢাকার শহরে জনসংখ্যা ছিল এক থেকে সোয়া লক্ষ। ঢাকা শহরের দৈর্ঘ্য সদরঘাট থেকে ফুলবাড়িয়া রেল স্টেশন পার হয়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, রমনার মাঠ ও শাহবাগ পর্যন্ত। বর্তমানে ঢাকা শহরের দৈর্ঘ্য-প্রস্থ বুড়িগঙ্গা থেকে তুরাগ নদী, বুড়িগঙ্গা থেকে শীতলক্ষ্যা নদী ও ধলেশ্বরী নদী পর্যন্ত বিস্তৃত। ঢাকায় বসবাসকারী নাগরিকের সংখ্যা প্রায় আড়াই কোটি।

ভানুর বাবা জিতেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। মা সুনীতিদেবী। পৈতৃক বাড়ি– বিক্রমপুরের পাঁচগাঁও। বর্তমান ঠিকানা মুন্সিগঞ্জ জেলার টংঙ্গিবাড়ি উপজেলার পাঁচগাঁও গ্রাম। এখানে ভানু বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাড়ি খুঁজতে গিয়ে সহজেই জন্মভিটা খুঁজে পাই। কিন্তু শতবছরের পুরাতন ঘরটি আর নেই। বাড়ির পাশের খালটি এখনও জীবন্ত। এই খাল দিয়ে পদ্মা জল ঢুকে ধলেশ্বরী নদীতে গিয়ে খালটিকে সচল রেখেছে। খালের ওপারে ঘটক বাড়ির আদি একতলা ভগ্ন পরিত্যক্ত বাড়িটি রয়েছে। আর ভানুর প্রতিবেশী প্রিয় রমণী কবিরাজের বাড়িটি এখন ফকির বাড়ি হিসেবে পরিচিত।

পাঁচগাঁও গ্রামের রমণী কবিরাজকে অমর করে রেখেছেন ভানুর দুটো কৌতুক নকশার অ্যালবামে। ‘ঘটক সংবাদ’ কৌতুক নকশায় রমণী মোহন কবিরাজকে করেছেন ‘ঘটক’ চরিত্র। আর ‘ভানু এলো কলকাতায়’ কৌতুক নকশা অ্যালবামে রেখেছেন রমণী কবিরাজ হিসেবে।

ভানুর ‘দ্যাশের বাড়ি’ মুন্সিগঞ্জের পাঁচগাঁও গ্রাম। ঢাকায় জন্ম, বড় হওয়া সবকিছু হলেও প্রতি বছর পুজোর ছুটিতে ঢাকা থেকে নৌকায় সপরিবার আসতেন পাঁচগাঁও। এই গ্রামে এখনও দুই চারটি সম্ভ্রান্ত ব্যানার্জি পরিবারের বসবাস রয়েছে। অনেককিছুর পরও তাঁরা রয়ে গেছেন জন্মভূমি কামড়ে। তাঁদের সহযোগিতায় ভানুর ভিটাবাড়ি সহজে খুঁজে পাই।

পাঁচগাঁও গ্রামের কোল ঘেঁষে এখন পদ্মা নদী। আদিকালে এই পদ্মা ছিল আরও অনেকটা দূরে। পাঁচগাঁও গ্রামের পরে ছিল– কুকরাদি, গারুড়গাঁও, বিধুয়াইল, পাঁচনখোলা ও বানরী গ্রাম। এই পাঁচটি গ্রাম পদ্মাগর্ভে বিলীন হয়ে গেছে। তাই পাঁচগাঁও গ্রামের নিকটে এসেছে পদ্মা। বলা যায়, পদ্মার মুখের কাছে রয়েছে ভানুর পৈতৃকভূমি পাঁচগাঁও গ্রাম।

ভানুর বাবা জিতেন্দ্রনাথ কলকাতায় থাকাকালীন জোড়াসাঁকোর গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুরের পুত্র অলোকনাথ ঠাকুরের গৃহশিক্ষক ছিলেন। এবং নাট্যাচার্য শিশিরকুমার ভাদুড়ি এবং আরেক বিখ্যাত অভিনেতা অহীন্দ্র চৌধুরীকে পড়াতেন। পরে তিনি ঢাকার নবাব স্টেটের সদর মোক্তার বা আইনি পরামর্শদাতা হিসেবে কাজে যোগ দেন।

ভানুর মা সুনীতিদেবী ছিলেন সম্পর্কে শ্রীমতী সরোজিনী নাইডুর ভাইঝি। সরোজিনী নাইডুর আদিভিটে বিক্রমপুরের ব্রাহ্মণগাঁও। সুনীতিদেবীর বাবা যোগেন্দ্র ভট্টাচার্য ঢাকায় ‘স্কুল বুক সোসাইটি’ নামে একটি লাইব্রেরি প্রতিষ্ঠা করেন। এবং ‘বিক্রমপুর ইতিহাস’ নামে একটি গ্রন্থ প্রকাশ করেন, যা তৎকালীন সময়ে স্কুলের পাঠ্যবই হিসেবে পড়ানো হত। সুনীতিদেবী পড়াশোনা করেছেন বেথুন স্কুল ও কলেজে। তিনিই প্রথম মহিলা, যিনি গত শতকের গোড়ায় (১৯০৭ সালে) তৎকালীন ব্রিটিশ সরকারের শিক্ষা বিভাগের অন্তঃপুর স্ত্রী-শিক্ষা প্রসারে ‘হিন্দু জেনানা গভর্নেস’ পদে ঢাকায় নিযুক্ত হয়েছিলেন। ভানু বন্দ্যোপাধ্যায়ের মা বাড়ি থেকে কাজে যেতেন ‘ফিটন’ গাড়িতে। ঢাকা শহরের অভিজাত পরিবারের অন্দরমহলে নারীশিক্ষার জন্য সুনীতি দেবী বেশ কদর ছিল।

ভানুরা তিন ভাই, তিন বোন। ভাইদের মধ্যে তিন নম্বরে ভানু। এক ভাই ছোটবেলায় মারা যান। এরপর বড় ভাই অজিত গঙ্গোপাধ্যায় পুলিশে চাকরিরত অবস্থায় মাত্র ২৬ বছর বয়সে মারা যান। বড় বোন শোভাদেবীর বিয়ে হয় ঢাকার গেন্ডারিয়ায়। মেজবোন প্রকৃতিদেবীরও বিয়ে হয় গেন্ডারিয়ায়। বোনদের মধ্যে ছোট কিন্তু ভানুর চেয়ে পাঁচ বছরের বড় প্রকৃতি গঙ্গোপাধ্যায়। এই পরিবারের মধ্যে প্রথম স্বদেশি প্রকৃতিদেবী। যিনি ছোটবেলা থেকে বিপ্লবী লীলা নাগের ‘জয়শ্রী’ পার্টির সদস্য। লীলা নাগ পরবর্তীতে লীলা রায় হন। বোনের সঙ্গী হয়ে জয়শ্রীতে যেতেন ভানুও। বিপ্লবী দীনেশ গুপ্ত ‘রেভোলিউশনারি পার্টি’র কর্মী ছিলেন, তবুও লীলা রায়ের সঙ্গে যোগাযোগ থাকায় ‘জয়শ্রী’ পার্টিতে আসা-যাওয়ায় ভানুর সঙ্গে সংযোগ ঘটে দীনেশ গুপ্তর।

১৯৪০-এর অক্টোবর মাসের দিকে ভানু ও তাঁর বন্ধু কানু, দু’জনে পুলিশের একজন ইনফর্মারকে মারের ঘটনায় জড়িয়ে পড়েন। মারা বলতে হত্যা নয়, মারামারি পর্যায়ে গিয়েছিল। এর জন্য ইংরেজ সরকার ভানুর নামে ‘টাউন এক্সটার্মিনেশন অর্ডার’ জারি করে।

ইংরেজ সরকার হুলিয়া জারির কারণে ১৯৪১ সালের ১৪ ফেব্রুয়ারি, একবস্ত্রে ঢাকা থেকে কলকাতায় পালিয়ে যেতে বাধ্য হন ভানু বন্দ্যোপাধ্যায়। ভানুর বাল্যবন্ধু গোপাল মিঞার পরিবার ঢাকা থেকে কলকাতায় যাচ্ছিল বিশেষ কাজে। তাদের নিজস্ব গাড়ির পিছনের সিটের পাদানিতে শুয়ে ঢাকা থেকে কলকাতায় যাত্রা করেন ভানু। তখন তিনি অভিনেতা ভানু বন্দ্যোপাধ্যায় নন, তখন তিনি ঢাকার বিপ্লবী সহযোগী সাম্যময় বন্দ্যোপাধ্যায়।

কিশোর ভানু খুদে গুপ্তচর হিসেবে দীনেশ গুপ্তর (বিনয়-বাদল-দীনেশ) কথামতো নিষিদ্ধ বই এবং টিফিনবক্সের ভিতরে রিভলবার পাচার করতেন। এর বাইরে কাজ ছিল ইশকুল ছুটির পর ঢাকার সদরঘাটে গিয়ে বসে থাকা–শহরে আগমন-প্রস্থানে ব্রিটিশ কর্মকর্তা-কর্মচারীদের গতিবিধি নজরে রাখা। নদীমাতৃক বাংলাদেশের ঢাকা নগরের এখনও প্রধান নৌবন্দর এই সদরঘাট।

পরবর্তীকালে কলকাতার জীবনে বিপ্লবী অনন্ত সিংহের সংস্পর্শে আসেন এবং তাঁর আদর্শ ও চিন্তাধারায় অনুপ্রাণিত হন। এবং অনন্ত সিংয়ের প্রযোজনায় ‘যমালয়ে জীবন্ত মানুষ’ সিনেমায় নায়কের চরিত্রে অভিনয় করেন ভানু বন্দ্যোপাধ্যায়।

ভানুর কৌতুক নকশার গুরু ঢাকা সদরঘাটের গরু-ঘোড়ার গাড়ির গাড়োয়ান বা কোচোয়ানরা। তাঁদের সঙ্গে যে সময় কাটিয়েছেন, সেই থেকেই স্কিট শিখেছেন। সাধারণ কথাবার্তায় রসবোধের ব্যবহার আয়ত্ত করেছেন ঢাকাই কুট্টিদের কাছ থেকে। সরস রসিকতার জন্য ঢাকার আদি বাসিন্দারা সেরা। এবং তাৎক্ষণিক উইট-এর জন্য কুট্টিদের বেশ সুনাম ছিল। আর ভানুর মুখে যে বাঙাল ভাষা শুনতে পাই, তা তাঁর ‘দ্যাশের বাড়ি’ বিক্রমপুরের ভাষা।

ভানু বন্দ্যোপাধ্যায়ের ১৯৪৩-এ ‘ঢাকার গাড়োয়ান’ নামে প্রথম হাসির নকশার রেকর্ড প্রকাশিত হয়। সিনেমায় আত্মপ্রকাশ ১৯৪৭ সালে। প্রথম ছবি ‘জাগরণ’। শেষ ছবি ‘অচেনা মুখ’, মুক্তি পায় ১৯৮৬ সালে। ভানু বন্দ্যোপাধ্যায়ের ‘চাটনি’ নামে একটি রসরচনার বই রয়েছে। ভানু সিনেমায় কতটা জনপ্রিয় ছিলেন, তা বোঝা যায় স্বনামে চলচ্চিত্র নির্মাণ হওয়া থেকে– ‘ভানু পেল লটারী’, ‘ভানু গোয়েন্দা জহর এ্যাসিস্ট্যান্ট’। এই সিনেমাগুলি বাংলা সিনেমার বাজারে আলাদা যে ধারা রচনা করেছিল, তা ভানু দিয়ে শুরু, ভানু দিয়েই শেষ।

‘সাড়ে চুয়াত্তর’ ছবিতে ভানুর সেই সংলাপ– ‘মাসিমা মালপোয়া খামু’ এখনও তা প্রবাদপ্রতিম। সংলাপের কথায় এমন আহামরি কিছু ছিল না, কিন্তু সংলাপের উচ্চারণ ও ডেলিভারিতে যে সৌকর্য ছিল, তা এই সংলাপকে অসামান্য করে তোলেন গ্রেট ভানু বন্দ্যোপাধ্যায়।

ভানু, ১৯৪১ সালে জন্ম শহর ঢাকা ছেড়ে যান। এরপর দেশভাগ। ঢাকা পূর্ব পাকিস্তানের অংশ হয়। ১৯৭১-এ মুক্তিযুদ্ধ। ঢাকা স্বাধীন বাংলাদেশের রাজধানী হয়। ভানু ’৪১ সালের পর আর কখনওই ঢাকায় আসেননি। পাসপোর্ট-ভিসা করে নিজ জন্মভূমিতে আসতে হবে, এটা ভানুর কাছে ছিল অপমানের। তাই রাগে ক্ষোভে কখনও ঢাকায় পা রাখেননি ভানু। কিন্তু প্রায় ৩৫ বছর পর রাগ-ক্ষোভ কিছুটা কমলে ১৯৭৪ সালে ‘চট্টগ্রাম স্মৃতিরক্ষা কমিটি’র আমন্ত্রণে বাংলাদেশে আসেন ভানু বন্দ্যোপাধ্যায়। ঘুরে বেড়ান ঢাকা-চট্টগ্রাম শহর। বিশেষ করে ঢাকা শহরে নিজের স্কুল, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় ঘুরে দেখেন। যে বাল্যবন্ধুর গাড়িতে করে ঢাকা ছেড়েছিলেন, সেই বন্ধু গোপাল মিঞার বাড়িতে অতিথি হিসেবে থাকেন। দেখা করেন ভানুর যৌবনের বন্ধু ঢাকার নামকরা গুন্ডা হাবিবের সঙ্গে। হাবিবকে জড়িয়ে ধরে তীব্র আবেগে চোখের জল আর আটকে রাখতে পারেননি ভানু। চিরহাস্য ভানুর চোখের জল পড়ে ঢাকা শহরের বুকে।

ভানুর চোখের সেই জল ধরে রেখেছে ঢাকা। বাকল্যান্ড বাঁধ দিয়ে আটকে রেখেছে। বুড়িগঙ্গায় গড়িয়ে যেতে দেয়নি ভানুর চোখের জল। বহু বছর আগে বিপ্লবী দীনেশ গুপ্তর ফাঁসির খবর শুনে ভানুকে জড়িয়ে ধরে কেঁদেছিলেন গুন্ডা হাবিব। ভানু তখন প্রিয় দীনেশদার শোকে নিশ্চুপ।

ছবি: কামরুল হাসান মিথুন

… দ্যাশের বাড়ি-র অন্যান্য পর্ব …

পর্ব ১৭: ফরিদপুর শহরে জগদীশের সার্বক্ষণিক সঙ্গী ছিলেন এক জেলখাটা দুর্ধর্ষ ডাকাত

পর্ব ১৬: দেশভাগের পরও কলকাতা থেকে পুজোর ছুটিতে বানারীপাড়া এসেছিলেন শঙ্খ ঘোষ

পর্ব ১৫: আমৃত্যু ময়মনসিংহের গ্রাম্য ভাষায় কথা বলেছেন উপেন্দ্রকিশোর

পর্ব ১৪: পাবনার হলে জীবনের প্রথম সিনেমা দেখেছিলেন সুচিত্রা সেন

পর্ব ১৩: নদীমাতৃক দেশকে শরীরে বহন করেছিলেন বলেই নীরদচন্দ্র চৌধুরী আমৃত্যু সজীব ছিলেন

পর্ব ১২: শচীন দেববর্মনের সংগীত শিক্ষার শুরু হয়েছিল কুমিল্লার বাড়ি থেকেই

পর্ব ১১: বাহান্ন বছর পর ফিরে তপন রায়চৌধুরী খুঁজেছিলেন শৈশবের কীর্তনখোলাকে

পর্ব ১০: মৃণাল সেনের ফরিদপুরের বাড়িতে নেতাজির নিয়মিত যাতায়াত থেকেই তাঁর রাজনৈতিক চিন্তার জীবন শুরু

পর্ব ৯: শেষবার বাড়ি ছেড়ে যাওয়ার আগে জানলায় নিজের আঁকা দুটো ছবি সেঁটে দিয়েছিলেন গণেশ হালুই

পর্ব ৮: শীর্ষেন্দুর শৈশবের ভিটেবাড়ি ‘দূরবীন’ ছাড়াও দেখা যায়

পর্ব ৭: হাতে লেখা বা ছাপা ‘প্রগতি’র ঠিকানাই ছিল বুদ্ধদেব বসুর পুরানা পল্টনের বাড়ি

পর্ব ৬ : জীবনের কালি-কলম-তুলিতে জিন্দাবাহারের পোর্ট্রেট এঁকেছিলেন পরিতোষ সেন

পর্ব ৫ : কলাতিয়ার প্রবীণরা এখনও নবেন্দু ঘোষকে ‘উকিল বাড়ির মুকুল’ হিসেবেই চেনেন

পর্ব ৪ : পুকুর আর বাঁধানো ঘাটই প্রতুল মুখোপাধ্যায়ের দেশের বাড়ির একমাত্র অবশিষ্ট স্মৃতিচিহ্ন

পর্ব ৩ : ‘আরতি দাস’কে দেশভাগ নাম দিয়েছিল ‘মিস শেফালি’

পর্ব ২: সাবিত্রী চট্টোপাধ্যায় শৈশবের স্মৃতির নন্দা দিঘি চিরতরে হারিয়ে গেছে হাজীগঞ্জ থেকে

পর্ব ১: যোগেন চৌধুরীর প্রথম দিকের ছবিতে যে মাছ-গাছ-মুখ– তা বাংলাদেশের ভিটেমাটির

A Unit of: Sangbad Pratidin Digital Private Limited. All rights reserved