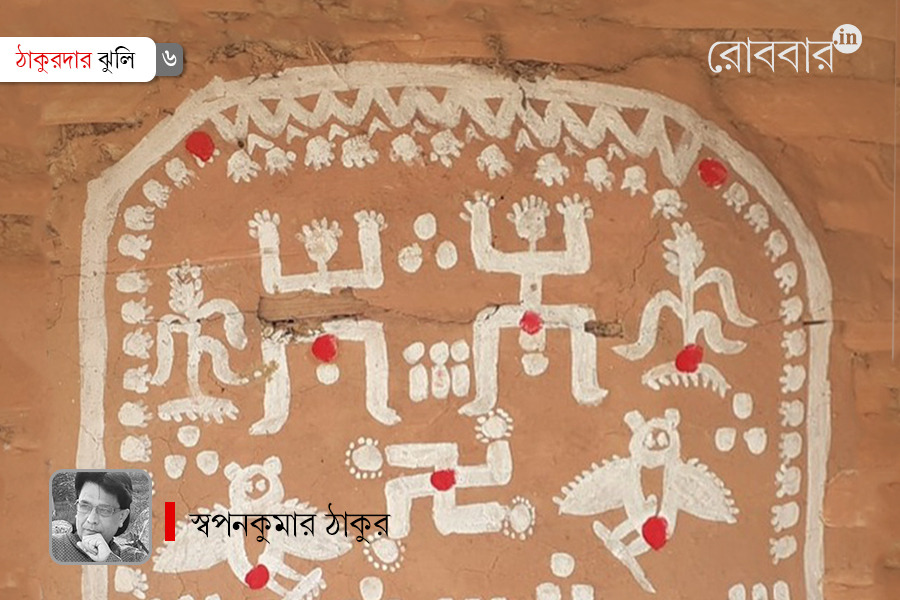

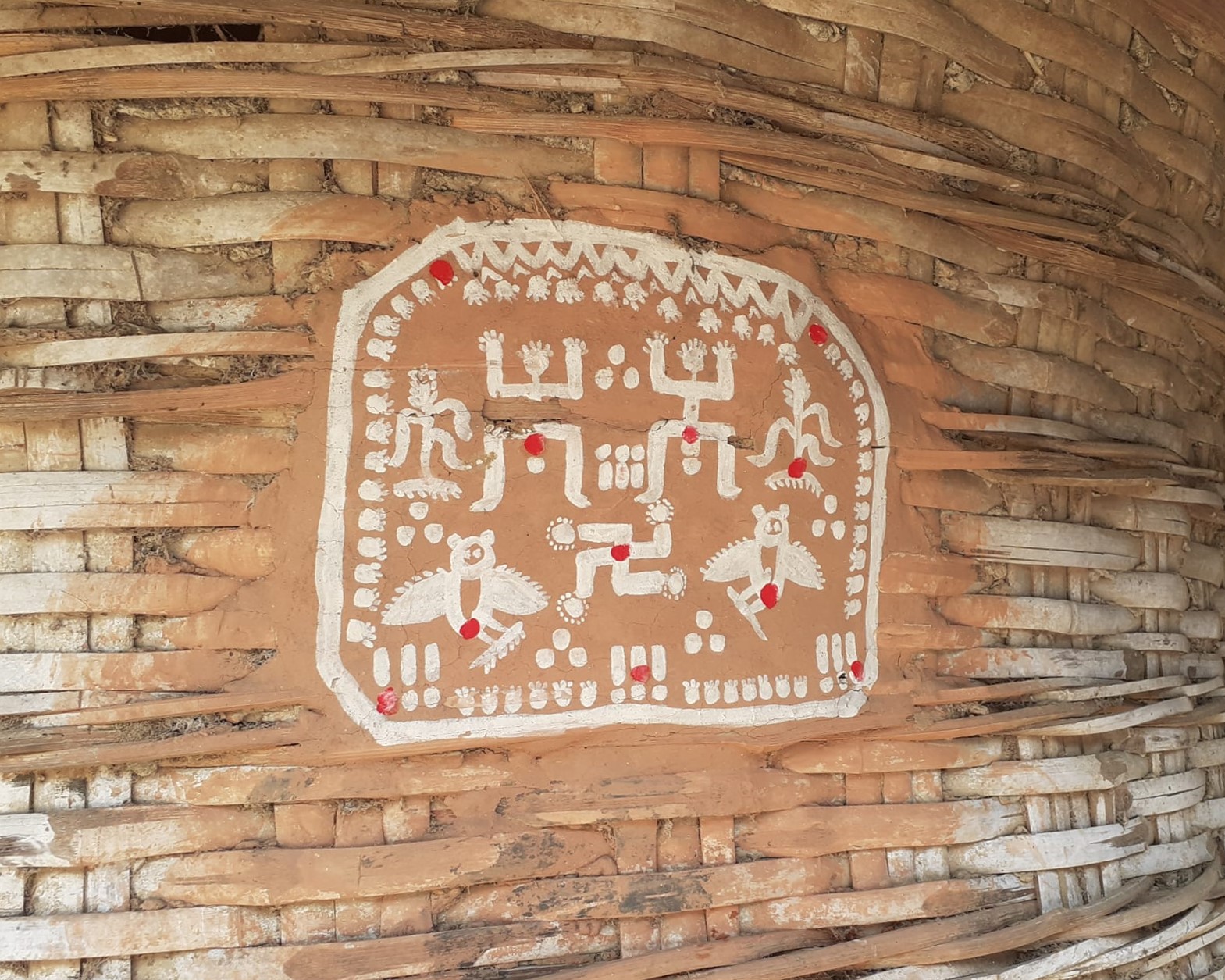

মরাই-লক্ষ্মী মূর্ত হয়ে ওঠে গোলাঘরের দেওয়াল আলপনায়। গোলার সামনের দিকে মাঝামাঝি স্থানে দু’ ফুট বাই দু’ ফুট বর্গাকার মাটি-লেপা জায়গায় অসাধারণ বাস্তুতন্ত্রের ছবি আঁকেন গ্রামের মেয়েরা। চারপাশে ধানের শিষ ও পেঁচা। লক্ষ্মীর ‘প্যাঁজ’ অর্থাৎ পায়ের ছাপ। আঁকা হয় চাঁদ-সূর্য-গাছপালা, পাখি, স্বস্তিকচিহ্ন। সিঁদুরের ফোঁটায় উজ্জ্বল হয়ে ওঠে প্রতিটি চিত্র। মাঝে পিটুলিগোলার আলপনার রেখাচিত্রে মূর্ত হয়ে ওঠেন আদ্দিকালের ঠাকুর-ঠাকরুন। এই ঠাকুর-ঠাকরুনকে বলে লক্ষ্মী-নারায়ণ।

৬.

লক্ষ্মী আর সরস্বতীর মধ্যে তুমুল লড়াই!

নবমীর দুর্গাতলায় তিল ধারণের স্থান নেই। হিন্দু-মুসলমান, ১৮ থেকে ৮০ চুটিয়ে সেই লড়াইয়ের উত্তাপ ভোগ করছে। রূপ না গুণ, অর্থ না বিদ্যা, বুদ্ধি না বৈভব– কোনটা বড়?

এসব নিয়ে দুই কবিয়ালের জমজমাট লড়াই।

পাঁচালি, হেঁয়ালি, গান, প্রশ্নবাণ এসব তো আছেই। সঙ্গে বাক্-চালাকি। ঢুলিদারের দুলকি র্যালা। দোহারিদের সুরেলা আলাপ আর তূরীয় মাতান। পক্ষ-প্রতিপক্ষের কূটকচালিতে কবিগান তখন জমে ক্ষীর।

বেচারা সরস্বতী!

মুখরা লক্ষ্মীর কাছে হেরে বসে আর কী! শেষে বুক ঠুকে দোহারিদের সম্বোধন করে লক্ষ্মীকে একখান মোক্ষম হেঁয়ালি ছাড়ল ভারতী।

বল দেখি সহোদরী দেখব কেমন গুণধরী।

বামা নয়, শ্যামা নয়, নয়কো সিদ্ধেশ্বরী।

স্বামীর বুকে দাঁড়িয়ে থাকে সে কোন সুন্দরী?

আমায় ভেঙে তুমি বলে যাও– (কাটান)

লক্ষ্মীর মুখ শুকিয়ে গেছে। ইনিয়ে-বিনিয়ে উত্তর দিতে গেলে অভিজ্ঞ শ্রোতা দাঁড়িয়ে বলে, ‘ভুল হচ্ছে লক্ষ্মী ভাই। হেঁয়ালির ভিয়েনটা তুমিই করো গো কবিয়াল।’

সরস্বতী বিজয়ের গর্বে তখন গ্রামবাংলার ধানের মরাই আর লক্ষ্মীর কাহিনি নিয়ে শুরু করল আদ্যোপান্ত ‘পয়ার কাটান’।

বহু প্রকার লক্ষ্মীর ইঙ্গিত আছে অথর্ববেদে। সপ্তম কাণ্ডের দশম অনুবাকের তৃতীয় সূক্তের সপ্তম ঋকে লেখা হয়েছে, মানুষের শরীরের উৎপত্তির সঙ্গে সঙ্গে শত-সংখ্যক লক্ষ্মী উৎপন্ন হয়। এখানে দু’টি বৈশিষ্ট্য উল্লেখযোগ্য। প্রথমত, লক্ষ্মী দু’ প্রকার– একদিকে শাস্ত্রীয় লক্ষ্মী ও লৌকিক লক্ষ্মী; অন্যদিকে শুভ লক্ষ্মী এবং অশুভ লক্ষ্মী বা অলক্ষ্মী।

শাস্ত্রীয় লক্ষ্মী সম্পর্কে আমরা কমবেশি প্রায় সকলেই জানি। পুনরাবৃত্তি নিষ্প্রয়োজন। কিন্তু লৌকিক লক্ষ্মীর বড় অংশ জুড়ে রয়েছে ধান, চাল মাপার আধার ও ধান্যাগার; যা অনেকের কাছে অজানা বিষয়।

সাধারণ মানুষের চোখে লক্ষ্মী আর ধান সমার্থক। গ্রামবাসীদের কাছে ধান বা ভাত মানেই অন্নলক্ষ্মী। রাঢ়ীরা আনুষ্ঠানিকভাবে কোজাগরী পূর্ণিমা ছাড়াও বছরে তিনবার আমন ধান-কেন্দ্রিক লক্ষ্মীপুজো করে– চৈতি সংক্রান্তি, পৌষ সংক্রান্তি এবং ভাদ্রমাসে শুক্লপক্ষের পঞ্চমী তিথিতে কিংবা লক্ষ্মীবার অর্থাৎ বৃহস্পতিবারে।

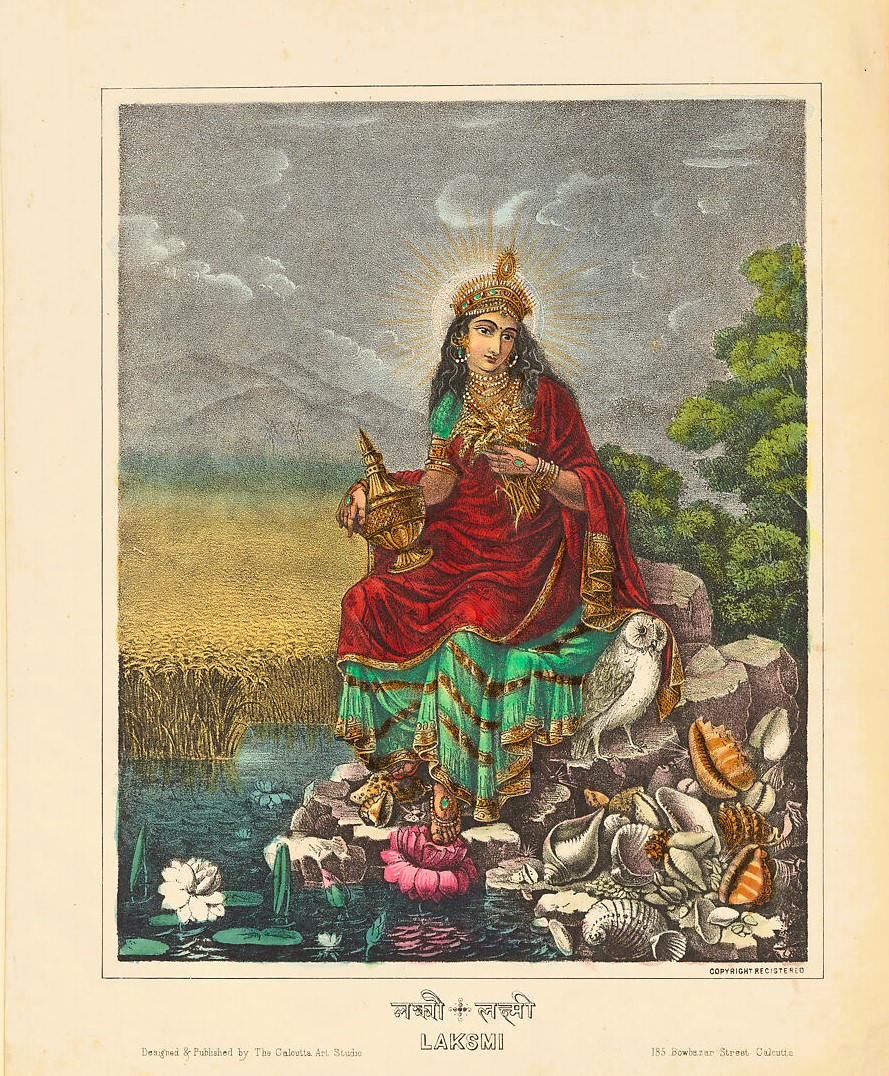

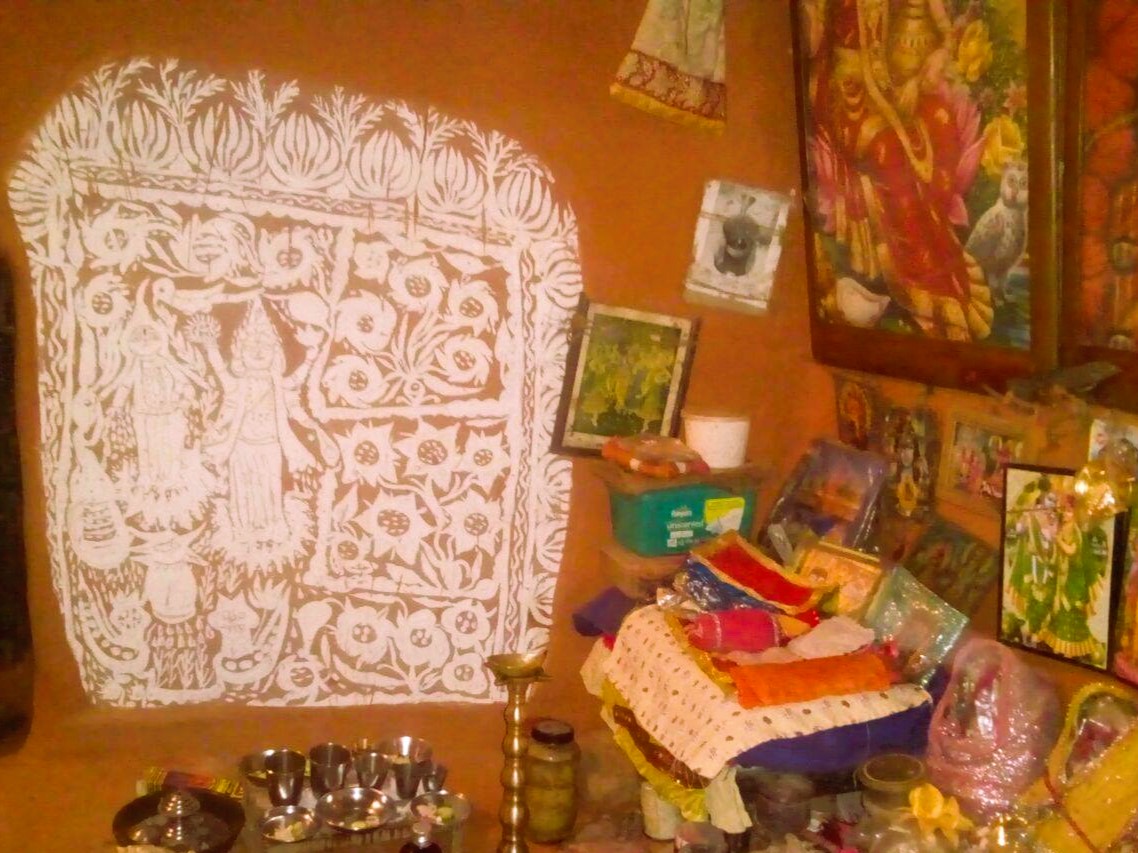

পুজোর সময় ঠাকুরঘর বা ভাণ্ডারঘর সুমার্জিত করে আলপনায় অলংকৃত করেন মেয়েরা। শাশুড়ি-মা-অনুক্রমে সংরক্ষিত লক্ষ্মীর ‘হাঁড়া’ (মাটির বড় মাপের কলসি বা হাঁড়ি) থেকে বের করে ২১ কাঠা ধান। বর্গাকারে বিছিয়ে তার উপর চাল মাপার কাঠা বসায়। লাল চেলিতে ঢেকে কাঠালক্ষ্মীর চারপাশে গিন্নিরা সাজান কড়ি, সামুদ্রিক ঝিনুক, সিঁদুরের কৌটো ইত্যাদি। ফাঁকে ফাঁকে গুঁজে দেন কাঠের তৈরি পেঁচা। সঙ্গে থাকে লক্ষ্মীর ঝাঁপি।

হয়ে গেলো লক্ষ্মীর আটন।

কার্তিক সংক্রান্তিতে জমির ঈশানকোণ থেকে আড়াই প্যাঁচে এক গুচ্ছ ধান কেটে নিয়ে আসেন গৃহস্থরা। ধানের গুচ্ছকে লক্ষ্মীর আটনের পাশে রেখে ‘মুঠোলক্ষ্মী’ হিসাবে নবান্ন উৎসবের দিন পর্যন্ত পুজো করেন গেরস্থরা।

কখনও-বা একগুচ্ছ ধানের শিসকে সুন্দর করে বুনে নেন বরফির আকারে। একে বলে ধানের গাই। এটিও লক্ষ্মীর আটনে রেখে বারোমাস পুজো করেন অনেকে। আদিবাসীরা বাড়িতে ধানের গাই ঝুলিয়ে রাখেন। পৌষ সংক্রান্তিতে অনেক গ্রামে মরাইয়ের পাশে উঠোনলক্ষ্মীর পুজো করেন গিন্নিরা।

ধান্যলক্ষ্মীর মূর্তি-ভাস্কর্য পাওয়া গেছে চন্দ্রকেতুগড় থেকে। টেরাকোটার প্রত্নপ্রতিমা। ঐতিহাসিক ড. ব্রতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় লিখেছেন– গোলাকার ফলকে হেলেনীয় পোশাক পরা নারী যেন ধানের শিষ হাতে করে দাঁড়িয়ে আছেন। (‘লোকশিল্প বনাম উচ্চ মার্গীয় শিল্প’, পৃ. ৪১)। ফলকে খোদিত ব্রাহ্মীলেখ-তে দেবীকে ‘ধানজয়ী’ রূপে বর্ণনা করা হয়েছে। ড. মুখোপাধ্যায়ের মতে, ইনি ‘ধানের দেবী’ কিন্তু ব্রাহ্মণ্যধর্মের লক্ষ্মী নন।

কৌশাম্বি থেকে উৎখননের সময় খ্রিস্টপূর্ব প্রথম শতকের পোড়ামাটির ফলকে এমন এক দেবীমূর্তি আবিষ্কৃত হয়েছে, যার মাথা থেকে ধান্যমঞ্জরী উৎসারিত হয়েছে। এই ধরনের দেবীমূর্তি প্রায় সমকালীন পর্বের মঙ্গলকোট ও চন্দ্রকেতুগড় থেকেও আবিষ্কৃত হয়েছে। সাধনমালার ধ্যান অনুসারে বৌদ্ধ বসুদেবীর বর্ণনা অনুযায়ী– ‘ধান্যমঞ্জরী নানারত্নবর্ষ ঘট বামহস্তম’ অর্থাৎ দেবীর বামহাতে ধান্যমঞ্জরী এবং নানারত্ন সমৃদ্ধ ঘট থাকে।

মধ্যযুগীয় বাংলা সাহিত্যেও লৌকিক ধান্যলক্ষ্মীর কথা আছে। সপ্তদশ শতকের শেষার্ধের কবি কৃষ্ণরামদাস তাঁর ‘কমলামঙ্গলকাব্যে’ ধানের দেবী কমলা অর্থাৎ লক্ষ্মীর অলংকার হিসাবে সেকালে প্রচলিত নানা জাতের ধানের নাম লিখেছেন– ছায়ারত্ন, বাগিনী, রক্তশালী, কিয়াপাতি ইত্যাদি। দেবীর বিচিত্র ধান আভরণের বর্ণনা প্রসঙ্গে লেখা হচ্ছে–

আভরণ ধান্যের পরিয়া নবরঙ্গে।

…

তবে তো কণকচূর পরিলেন পাশুলি।

নূপুর গড়ুর ধান্য সীতাভোগগুলি।।

বাকমল পাতামলে কামিনী উজ্জ্বল।

কিঙ্কিণী জামাইনাড়ু আর পদ্মদল।।

খৈহার ধান্যের মালা পরিল গলায়।

দোসুতি সিতল জিরে হরিভোগ তায়।।

পারিজাত ধান্যের পরিলা বক্ষহার।

ঊরুর উপরে পরেন শোভা বড় তার।।

ধান্যাগার বা মরাইয়ের সঙ্গে নিবিড় যোগ থাকারই কথা ধান্যলক্ষ্মীর। ধান্যাগার আঞ্চলিক স্তরে নানা নামে পরিচিত– গোলা, মরাই, ধানগলি, হামার, কড়ুই, বাকারি, ব্যার, ডোল ইত্যাদি। জমিদারি আমলে পাকা মরাই দেখার মতো স্থাপত্যকীর্তি ছিল। এখনও একটি লক্ষ্মীর মূর্তি খোদিত পাকা মরাইঘর টিকে রয়েছে বীরভূম জেলার ইলামবাজারের শীর্ষা গ্রামে।

ঐতিহাসিক নীহাররঞ্জন রায় (বাঙ্গালীর ইতিহাস, পৃ. ৭৩৮) মরাইয়ের মধ্যে ধান্যলক্ষ্মীকে খুঁজে পেয়েছেন– চন্দ্রকেতুগড় থেকে প্রাপ্ত আনুমানিক খ্রিস্টীয় প্রথম শতকের ভগ্ন টেরকোটা ফলকে। ফলকটি পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য প্রত্নবিভাগ সংগ্রহশালায় সংরক্ষিত রয়েছে।

ফলকের ডানদিকে দেখা যায়– এক বয়স্ক মানুষ, দু’ হাত মাথার পিছন দিকে, হেলান দিয়ে পা উঁচিয়ে আরাম করে বসে আছেন। মুখে মুচকি হাসি। পটল চেরা চোখ। নীহাররঞ্জন রায়ের মতে, এটি যক্ষমূর্তি। মূর্তির বাঁ-দিকে একটি ছোট ছেলের মাথায় পূজার নৈবেদ্যের থালা। তার বাম পাশে মরাইয়ের উপর দেবীর দু’টি পা স্থাপিত হয়েছে। বাকি অংশ ভেঙে গেছে। ইনি হলেন রাঢ়ীদের ভাষায়, মরাইলক্ষ্মী।

মরাই, পূর্ববঙ্গীয়দের ভাষায়, ধানের ডোল বা ব্যার। ব্যার-লক্ষ্মী পুজো পূর্ববঙ্গীয় ঘরানার অন্যতম বৈশিষ্ট্য। পুজোয় ব্যবহৃত কলার বাকল গোল করে পাকানো অবয়বটিকে ব্যার বা ডোল বলে। আলপনায় চিত্রিত জলচৌকির উপর পাঁচ বা সাতটা ডোল স্থাপন করে, তার মধ্যে পঞ্চশষ্য, কড়ি, হলুদ, সোনা, রূপা ইত্যাদি দিয়ে পূজা করেন পূর্ববঙ্গীয়রা।

রাঢ় অঞ্চলে মরাই-লক্ষ্মীকে নিত্যদিন সকাল-দুপুর-সন্ধে ধূপধুনো দেখানো হয়। মরাই-লক্ষ্মীর বিশেষ পুজো হয় পৌষমাসে ‘পৌষলক্ষ্মী’ হিসাবে। আউশ ধান কুলীন নয়। আউশ ধানের দেবী হলেন লোকায়ত ভাদু-লক্ষ্মী। ভাদু-লক্ষ্মী নাচে গানে সন্তুষ্ট হন।

মরাই-লক্ষ্মী মূর্ত হয়ে ওঠে গোলাঘরের দেওয়াল আলপনায়। গোলার সামনের দিকে মাঝামাঝি স্থানে দু’ ফুট বাই দু’ ফুট বর্গাকার মাটি-লেপা জায়গায় অসাধারণ বাস্তুতন্ত্রের ছবি আঁকেন গ্রামের মেয়েরা। চারপাশে ধানের শিষ ও পেঁচা। লক্ষ্মীর ‘প্যাঁজ’ অর্থাৎ পায়ের ছাপ। আঁকা হয় চাঁদ-সূর্য-গাছপালা, পাখি, স্বস্তিকচিহ্ন। সিঁদুরের ফোঁটায় উজ্জ্বল হয়ে ওঠে প্রতিটি চিত্র। মাঝে পিটুলিগোলার আলপনার রেখাচিত্রে মূর্ত হয়ে ওঠেন আদ্দিকালের ঠাকুর-ঠাকরুন। এই ঠাকুর-ঠাকরুনকে বলে লক্ষ্মী-নারায়ণ।

কবিগানের পাল্লাদার তখনও বলে চলেছেন– বামা বা শ্যামাকালী বা সিদ্ধেশ্বরী কালী না হয় শিবের বুকে পা দিয়ে দাঁড়িয়ে থাকেন। কিন্তু ইনি কে– যে স্বামীর বুকে দাঁড়িয়ে আছেন?

ইনি হলেন লক্ষ্মী ঠাকরুন। ধানই তো লক্ষ্মী। সে আবার জলের মধ্যে জন্মায়। আর জল হলেন স্বয়ং নারায়ণ।

এই তো তোমার কথার জবাব কথায় মিটে গেল।

নারায়ণের বুকের মাঝে লক্ষ্মী দাঁড়াইল।।

ঠাকুর ঠাকরুন বলে তাঁকে সর্বজন লোকে।

অধিষ্ঠান আছে ওরে মরাই ঘরের বাঁকে।।

তুমি দেখে যাও, শুনে যাও– (কাটান)

………………..পড়ুন ঠাকুরদার ঝুলির অন্যান্য পর্ব………………..

পর্ব ৫: মহিষাসুরমর্দিনী নন, কৃষিপ্রধান বাংলায় আদিপূজিতা ছিলেন শস্যদেবী নবপত্রিকা

পর্ব ৪: পুকুরের দেবতা পুকুরের ভূত

পর্ব ৩: পুকুরের সঙ্গে জড়িয়ে গেছে লোককথা আর লোকবিশ্বাস

পর্ব ২: পৌরাণিক হিন্দু ও বৌদ্ধ সাহিত্যে দেবতা অথবা মানুষের বন্ধু হিসেবেই স্থান পেয়েছে কুকুর

পর্ব ১: সেকালের ডাকাতির গপ্প

A Unit of: Sangbad Pratidin Digital Private Limited. All rights reserved