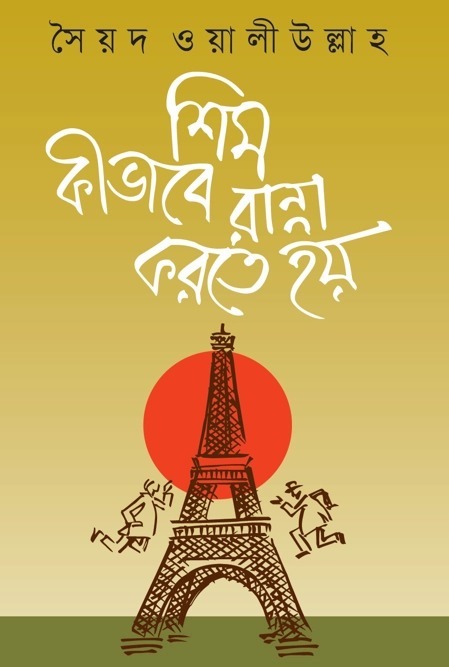

শিম কীভাবে রান্না করতে হয়– এটি জানার জন্য ফ্রান্স ভ্রমণ কৌতুকপ্রদই বটে। উত্তম পুরুষ নিজে ‘এশীয়’, তাই প্রায় প্রতি অনুচ্ছেদে এশীয়রা কেমন, সেই আলাপ তুলতে থাকে। ৬৪ বছর আগে লেখা এক রচনায়, আজকালকার ভাষায় ‘জাদুবাস্তব’ একাধিক ঘটনা ঘটে, অঁদ্রে পেরর্যাঁ যেহেতু তিনি শিম ভালো রান্না করতে পারেন বলে উত্তম পুরুষের ধারণা হয়েছে, তিনি তাকে রীতিমতো ধাওয়া করতে ফ্রান্সে এসে পড়েন। এই দেশ একদা যেহেতু এশীয় কোনও কোনও দেশে উপনিবেশ স্থাপন করেছিল, লেখকের বাক্যপ্রবাহে বেরিয়ে আসবে একদা দখলদারের প্রতি ক্রিটিক, যদিও তা স্যাটায়ারমিশ্রিত।

সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ ১৯২২-এর ১৫ আগস্ট চট্টগ্রামে জন্মে ’৭১-এর অক্টোবরের ১০ তারিখ হার্ট অ্যাটাক করার আধ ঘণ্টার মধ্যেই প্রয়াত হন। জীবনের শেষ বছরটিতে বাংলাদেশের স্বাধীনতা নিয়ে তিনি সার্বক্ষণিক উদ্বেগে ভুগতেন, স্বাধীনতার পক্ষে বিশ্ব জনমত তৈরির জন্য কাজ করছিলেন, নিজের সৃজনশীলতাকে সময় দিতে পারছিলেন না। উদ্বেগ, নিজের শরীরের প্রতি অযত্ন তাঁকে জীবনের অর্ধ শতাব্দী পার হওয়ার আগেই আমাদের কাছ থেকে ছিনিয়ে নিল।

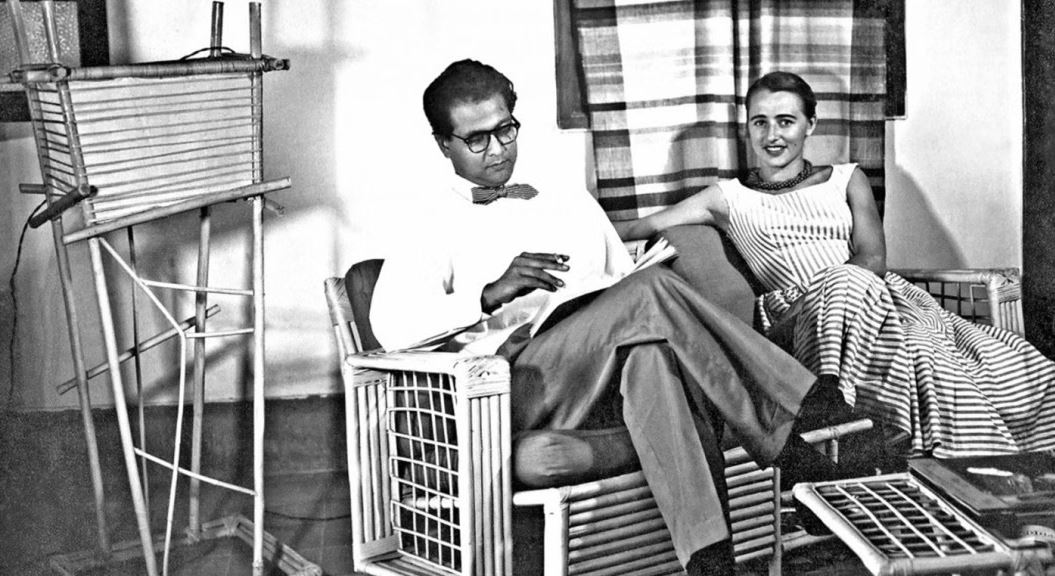

সবচেয়ে বড় কথা, প্রিয়তম দেশটির স্বাধীনতা তিনি দেখে যেতে পারলেন না। ৩১ বছর বয়সে সিডনির টিবোতে পরানসখার দেখা পান, আন মারি তখন ২৩। ১৮ বছরের এক ঘন, তন্নিষ্ঠ প্রেমপূর্ণ দাম্পত্যজীবন। নানা দেশ ভ্রমণ, অজস্র বই, অবিরল আড্ডা আর ধ্রুপদী সুর তাঁদের যৌথ জীবনের ১৮টি বছর অতি দ্রুত ফুরিয়ে দিয়েছিল।

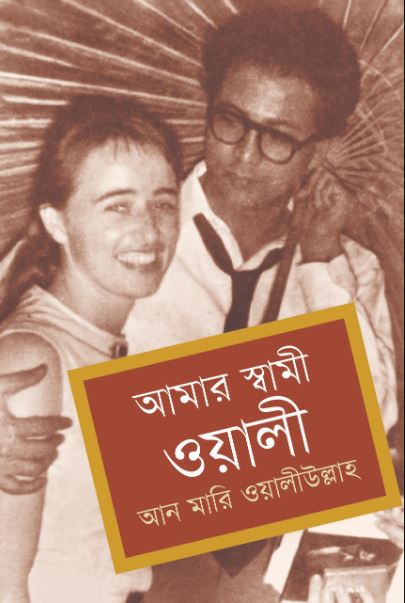

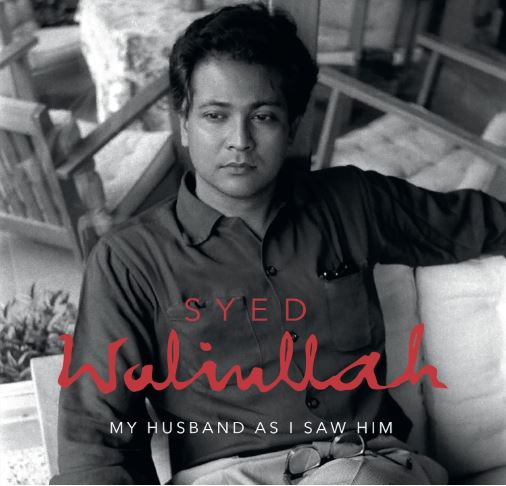

আন মারি পরবর্তীকালে লেখক স্বামীকে নিয়ে একটি বই লেখেন। ‘আমার স্বামী ওয়ালী’। বছর তিনেক আগে, সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ-র জন্মশতবর্ষ কেন্দ্র করে এই বই-ই প্রচুর ছবি ও তথ্য-সহ নতুন করে সাজিয়েছেন তাঁদের কন্যা সিমিন। ‘ওয়ালীকে যেমন দেখেছি’– ‘সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ: মাই হাজব্যান্ড অ্যাজ আই স হিম’– বইয়ের বঙ্গানুবাদ। চিন্তক-লেখক-চিত্রকর তো বটেই, একজন মানুষকে পূর্ণদৃষ্টিতে দেখার জন্য এই বই এখনও অবিকল্প। ‘লালসালু’, ‘চাঁদের অমাবস্যা’ এবং আরও অনেক লেখা আন মারি ফরাসিতে অনুবাদ করেছেন। যদিও ‘চাঁদের অমাবস্যা’-র ফরাসি অনুবাদ এখনও অপ্রকাশিত।

আমেরিকান ফুলব্রাইট স্কলার সুন্দরী ফরাসি দূতাবাসে কর্মরত তরুণী আর পাকিস্তান দূতাবাসের প্রেস অ্যাটাশে সুদর্শন যুবকের প্রণয়োপাখ্যান কম রোমাঞ্চকর নয়। প্রথম দেখায় আন মারির মনে হয়েছিল, ‘কোথায় যেন হারিয়ে গেছে, চারদিকে মানুষজন চোখে পড়ছে না তার’– মননের এই ধরন টেনেছিল বিদেশিনীকে। ‘ও লিখত মূলত বাংলায়, আমাদের ফ্ল্যাটে ও পায়জামা পরেই দ্রুত পায়চারি করত, সিগারেটে টান দিত তারপর হঠাৎ নিজের ডেস্কে বসে পড়ে সেই সুদর্শন রহস্যময় সংকেতলিপিতে লেখা শুরু করত যেটায় সব বর্ণ একটা দণ্ড থেকে ঝুলে আছে বলে মনে হয়। গভীর রাত অব্ধি লিখে যেত ও।’

‘চাঁদের অমাবস্যা’ লেখার সময়ের স্মৃতিচারণ এইভাবে লিখেছিলেন লেখকের অনুবাদক স্ত্রী। আমরা আজ যে ছোট উপন্যাসিকা নিয়ে দু’-একটা কথা বলতে বসেছি, সেই লেখাটি ’৬১-তে লেখা। ‘চাঁদের অমাবস্যা’-র অধিকাংশ এই বছর লিখেছিলেন লেখক। এই বছর তিনি ফরাসিদের নিয়ে এক প্রহসন লেখা শুরু করেন– ‘হাউ ডাজ ওয়ান কুক বিনস’।

আন মারি-র লেখায় পাই, ‘এই প্রহসন লেখার আইডিয়া ও পেয়েছিল ম্যানিলার এক রেস্তোঁরায় খেতে গিয়ে। সেখানে এক শোরগোলকারী ফরাসি নাগরিক তাকে পরিবেশন করা শিমের ব্যাপারে অভিযোগ তুলে বলছিল, এগুলো রান্না করার তরিকা ঠিক হয়নি।’ ‘দ্য আগলি এশিয়ান’ এবং ‘হাউ ডাজ ওয়ান কুক বিনস’ তিনি ছদ্মনামে লিখেছিলেন। এই ছদ্মনামে একটি বিভ্রান্তির অবকাশ আছে। একটা বানান পাচ্ছি ‘আবু শরিয়া’ (প্রথম আলো, ঈদ সংখ্যা, ২০০৪), অন্য বানান ‘আবু শারইয়া’ (ওয়ালীকে যেমন দেখেছি, আন মারি ওয়ালীউল্লাহ, বাতিঘর, জানুয়ারি, ২০২৫)। দুই ক্ষেত্রেই অনুবাদক একজন– শিবব্রত বর্মন। এই বিভ্রান্তির সমাধান আমার কাছে নেই। মূল ইংরেজি পড়ার সৌভাগ্য হয়নি।

‘শিম কীভাবে রান্না করতে হয়’– বাংলাদেশের প্রথমা প্রকাশনা প্রকাশ করেছিল। এখন বিলুপ্ত। আরেকটি বিপত্তি, উপন্যাসিকার অনুবাদ পড়তে বেশ খানিকটা কাঠখোট্টা, ফলে সন্দেহের যথেষ্ট অবকাশ আছে মূল ইংরেজি রচনা অধিক রসালো ছিল। কিন্তু, আপাতত হাতে যা আছে, তা দিয়েই ওয়ালী তর্পণ করার চেষ্টা করি বরং।

২.

‘দ্য আগলি এশিয়ান’ এবং ‘হাউ ডাজ ওয়ান কুক বিনস’– দু’টি রচনাই তীব্র রাজনৈতিক। আগ্রাসী সাম্রাজ্যবাদ বিরোধিতা, এশীয়বাসীর আত্মসমালোচনা রচনাদু’টির বিষয়। সরকারি উচ্চপদে কর্মরত ছিলেন তিনি। জটিলতা এড়াতেই আমার ধারণা ছদ্মনামের আশ্রয় নেন। ‘শিম কীভাবে রান্না করতে হয়’ শুরু হচ্ছে এইভাবে–

‘শুরুতেই বলে নেয়া ভালো, আমার ফ্রান্স ভ্রমণের পেছনে সেই একশ একটি কারণের কোনোটিই কাজ করে নাই, যেগুলির জন্য লাখ লাখ বিদেশী গল্দের প্রাচীন রাজ্যে ছুটে আসে বা আরো লাখ লাখ লোক এই রাজ্য ভ্রমণের স্বপ্নে বিভোর হয়ে ওঠে, আর শেষ নাগাদ মরণকালে মানুষের বংশগতি নিয়ন্ত্রণকারী কলকব্জার মধ্যে একটা অদৃশ্য দানার মধ্যে বসে যাওয়া এই স্বপ্ন তারা তাদের উত্তরসূরিদের শরীরে ছড়িয়ে দেয়; এই দানা তখন তাদের মধ্যে সৃষ্টি করে জীবনভর তাড়না, সার্বক্ষণিক খচখচ করা এক অনুভূতি, এক নাছোড়বান্দা অস্থিরতা, এক উন্মুখতা; এই নিদ্রায়-জাগরণে লোকগুলোকে তাড়া করে ফেরে– ফ্রান্সের হাতছানি এতই অপ্রতিরোধ্য।’

উত্তম পুরুষে লেখা এই রচনায় বলা হচ্ছে, ‘কোনো এশীয় যদি তার শরীরে সেই রহস্যময় বংশগতির কলকব্জাটি না পেয়ে থাকে, তাহলে বুঝতে হবে তার পিতৃদেব একই সঙ্গে অন্ধ ও কালা ছিলেন এবং কেউ তাকে ব্রেইল পদ্ধতি শেখায়নি ৷ শেখালে, আগে হোক পরে, তার মধ্যে ফ্রান্স ভ্রমণের তীব্র এক বাসনা সৃষ্টি হতোই।’ জোর দিয়ে লেখা এই মন্তব্য থেকেই ‘শিম কীভাবে রান্না করতে হয়’ উপন্যাসিকার উপশিরোনামের (এক এশীয়র ফ্রান্স অভিযান) সার্থকতা পাই।

কেবলমাত্র শিম কীভাবে রান্না করতে হয়– এটি জানার জন্য ফ্রান্স ভ্রমণ কৌতুকপ্রদই বটে। উত্তম পুরুষ নিজে ‘এশীয়’, তাই প্রায় প্রতি অনুচ্ছেদে এশীয়রা কেমন, সেই আলাপ তুলতে থাকে। ৬৪ বছর আগে লেখা এক রচনায়, আজকালকার ভাষায় ‘জাদুবাস্তব’ একাধিক ঘটনা ঘটে, অঁদ্রে পেরর্যাঁ যেহেতু তিনি শিম ভালো রান্না করতে পারেন বলে উত্তম পুরুষের ধারণা হয়েছে, তিনি তাকে রীতিমতো ধাওয়া করতে ফ্রান্সে এসে পড়েন। এই দেশ একদা যেহেতু এশীয় কোনও কোনও দেশে উপনিবেশ স্থাপন করেছিল, লেখকের বাক্যপ্রবাহে বেরিয়ে আসবে একদা দখলদারের প্রতি ক্রিটিক, যদিও তা স্যাটায়ারমিশ্রিত। এখানে যেমন উড়োজাহাজ চড়ে না উত্তম পুরুষ বরং যন্ত্রযানটিই তাকে গ্রাস করে। প্রথা সম্পর্কে লিখছেন ওয়ালীউল্লাহ, ‘আমরা এশীয়রা বিলক্ষণ জানি, ব্যতিক্রমই জীবনের প্রাণ। এমনকি ঈশ্বরও ব্যতিক্রমের ফায়দা নেন। মানুষই ঈশ্বরকে সৃষ্টি করেছে, অন্তত অনেকেই তা মনে করেন। তো মানুষ তার ঈশ্বরকে এমনভাবে সৃষ্টি করেছে যে, তিনি মওকামাফিক ব্যতিক্রমকে ব্যবহার করতে কুণ্ঠিত হন না। তা না হলে তো আমাদের এই বিশ্বজগৎ প্রাণহীন শূন্য পড়ে থাকত। সেখানে কোনো সচলতা থাকত না। নিঁখুত হওয়ার কারণে জগৎ হতো অর্থহীন।’ এইরকম কিছু ছোট টুকরো আছে যা আমাদের ভাবতে বাধ্য করে। যেমন, এশীয়রা ‘স্টুপিড’ এবং ‘কাপুরুষ’ উপাধি পছন্দ করে না।

একাধিক দর্শনীয় স্থান, নানা ঘটন-অঘটন, পরাবাস্তব অভিজ্ঞতা সঞ্চয়ের পর একদম শেষে উত্তম পুরুষ অঁদ্রে পেরর্যাঁ-র কাছ থেকে শিম রন্ধন পদ্ধতি শিখতে পারল কি না– তা আমি এই ছোট্ট রচনায় বলছি না। অকস্মাৎ প্রয়াণের বছর দশেক আগে ইংরেজিতে তিনি যে দু’টি রচনা লিখেছিলেন তাতে মূলত বিশ্বের নানা দেশের কাজের সূত্রে ভ্রমণ এবং ইতিহাসের মনোযোগী পাঠের ফলে নির্মিত চিন্তার নির্যাসটুকু আমরা পাই। এই লেখার সঙ্গে ওয়ালী কিছু অলংকরণও করেছিলেন, তাতে আমরা দেখি পরাবাস্তব শিল্পীদের অঙ্কনশৈলীর যথেষ্ট প্রভাব রয়েছে। সংক্ষেপে, সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ অনেক বেশি সেল্ফ- ক্রিটিক্যাল নিজের এশীয় পরিচয়কে বিশ্বনাগরিকতার সাপেক্ষে বিচার করে দেখার ব্যাপারে। এবং, এই জন্য শিম রান্নার উৎকৃষ্ট পদ্ধতি জানার চেষ্টা নতুন ধরনের গদ্যভাষার অন্বেষণ মাত্র। আসল উদ্দেশ্য, নিজের বিশ্ববীক্ষার সংক্ষিপ্ত প্রতিবেদন উপস্থিত করা। যদিও মূল ইংরেজি পড়ার সুযোগ হলে হয়তো রচনাটি আরেকটু সরসভাবে মর্মে প্রবেশ করত।

………………………..

রোববার.ইন-এ পড়ুন সৈকত দে-র অন্যান্য লেখা

………………………..

A Unit of: Sangbad Pratidin Digital Private Limited. All rights reserved