আজও যখন সেই ছবির গান বাজে, মনে হয় জেগে ওঠে জলের জীবন। ‘ও গঙ্গা’ শোনা মানে নদীর বুক ছুঁয়ে যাওয়া। যেন জীবনকেই ডাকছে এ-গান। সেই সেলো এখনও আমাদের ভেতর জেগে থাকে। যেন স্মরণ করায়– মানুষের সমস্ত সৃজনশীলতা তখনই পূর্ণ হয় যখন প্রকৃতি, আলো, শব্দ আর চিত্র একসঙ্গে কথা বলে। রাজেন তরফদার সেই সময়ে বলেছিলেন, ‘সলিল আমার ছবিকে সংগীত দিয়ে লিখেছে।’ আর সলিল চৌধুরী এক সাক্ষাৎকারে উত্তর দিয়েছিলেন, ‘রাজেনদা সিনেমা বানিয়েছেন, আমি তার নদী বানিয়েছি।’

৩.

স্মৃতি এক ভালো-লাগা ভগীরথ। প্রবল বেগে নেমে আসে নদীর মতো অতীত। প্রাণ সুজলা-সুফলা হয়। কত কত মুখ, কত গল্প, কত কথা। তেমনই কিছু জলোচ্ছ্বাস প্রখ্যাত চিত্রপরিচালক রাজেন তরফদারের গঙ্গা আর তার গান নিয়ে। সলীল দা’র কাছ থেকে জেনেছি এই সিনেমার মননের মানচিত্র।

গঙ্গার উৎসমুখ

রাজেন তরফদার সেদিন স্তম্ভিত হয়ে গিয়েছিলেন। চিত্রনাট্য লেখা শেষ, লোকেশন ঠিক, অভিনেতা প্রস্তুত কিন্তু থমকে গেল গতিপথ। ছবির সুরকার সলিল চৌধুরী বললেন, ‘চোদ্দ শিফট্ শুধু ব্যাকগ্রাউন্ড মিউজিক!’ প্রোডিউসারদের মুখ গঙ্গার চরার মতো শুকিয়ে গেল। অথচ কেউ জানত না, এই ‘ব্যাকগ্রাউন্ড’ই একদিন বাংলা সিনেমার নদীস্বর হয়ে উঠবে।

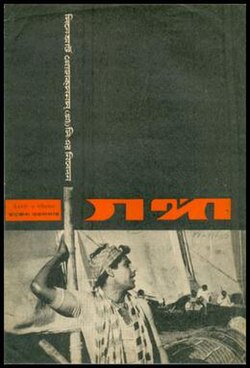

‘গঙ্গা’ সিনেমাটির কাহিনি সমরেশ বসু’র উপন্যাস থেকে তৈরি। কাহিনির পিছনের কাহিনি হচ্ছে এই সমরেশ বসু আর সলিল চৌধুরী ছিলেন অন্যতম কমরেড। এই কমরেড কথাটার মানে তো জানেনই– সহযোদ্ধা।শুধুমাত্র রাজনৈতিক নয়, সামাজিক কিংবা সাংস্কৃতিক– অনেক যুদ্ধ তাঁরা একসঙ্গে লড়েছেন। নতুন কিছু, যুগান্তকারী কিছু বিনা যুদ্ধে আর কবে এসেছে। সত্যি বলতে গলায় গলায় কিংবা গেলাসে গেলাসে বন্ধুত্ব ছিল দু’জনের। সেই সমরেশের উপন্যাস থেকে ছবি হচ্ছে। রাজেন তরফদার আর কারও কথা ভাবতে পারলেন না। সলিল ছাড়া এত বড় ক্যানভাসে এই সংগীত আঁকতে পারবেন না কেউ।

১৯৫৯ সালে মুক্তি পাওয়া ‘গঙ্গা’ রাজেন তরফদারের দ্বিতীয় ছবি। এর আগেও ছবি হয়েছে, কিন্তু গঙ্গা অন্য রকম– এটি ছিল এক শ্রমজীবী মানুষের মহাকাব্য, নদীর বুকের মানুষের কান্না। শুটিং করতে লেগেছিল অগণিত রিল। নদীর আলো, ঢেউ, কুয়াশা– সবই বাস্তবে ধারণ করা হয়েছে।

ছবির চিত্রগ্রাহক দীনেন গুপ্ত। তাঁর হাতে ছিল আলোকে জীবন্ত করে তোলার জাদু। তিনি একদিন বলেছিলেন, ‘রাজেনদা, গঙ্গা তো আলোয় নয়, কুয়াশায় বাঁচে। আলোটাকে ভয় পাইয়ে দিতে হবে।’ ভয় পেয়েছিল কি না জানা নেই, তবে তাঁর আলো বড় ভালোবাসায় ধরেছিল উপন্যাসের বাস্তবতাকে।

সলিল সুরের ঢেউ

সলিল চৌধুরীর সুর তখন বঙ্গোপসাগর ছাড়িয়ে আছড়ে পড়ছে আরবসাগরের ধারে বোম্বেতে। ইতিমধ্যেই ‘দো বিঘা জমিন’ এবং ‘মধুমতি’র সংগীত আলোড়ন তুলেছে জনমানসে। কিন্তু গঙ্গা-য় সলিল পরিবর্তন করলেন তার সুরের গতিপথ। তিনি অন্য এক পরীক্ষা চালালেন– সংগীত নিজেই যেন হয়ে ওঠে এই ছবির অন্যতম চরিত্রের। সুর যেন হয়ে ওঠে সংলাপ। তাঁর কাছে গঙ্গার সুর মানে ছিল নদীর শ্বাস, মানুষের বাঁচবার অন্ন, আর সমাজের নীরব সংগ্রামের ঢেউ। তাই তিনি রাজেনদাকে বলেছিলেন, ‘এখানে গান নয়, জল বাজবে। আমার বারোটা দিলরুবা চাই’। চাই তো বলা গেল। একসঙ্গে সবাইকে পাওয়া যাবে কী করে! নির্মল বিশ্বাস আছেন। তার ওপর গভীর বিশ্বাস তো রাখাই যায়। এসরাজ দিলরুবার গুরুদেব সেই ‘পথের পাঁচালী’র দক্ষিণামোহন ঠাকুরের শিষ্য। তো তাকেই বলা হল– ‘জোগাড় কর দেখি।’ দক্ষিণামোহনের অন্যান্য শিষ্যরাও সব এলেন স্টুডিও-তে। গানের গা দিয়ে তারা সব পোঁ ধরলেন। যেভাবে সানাইয়ে পোঁ ধরা হয়। শব্দযন্ত্রী প্রখ্যাত দুর্গাদাস মিত্র বলেছিলেন এই গোটা কাণ্ডটা নিয়ে!

তৈরি হল এক অদ্ভুত সাউন্ডস্কেপ– ভায়োলিনের লম্বা নোট যেন নদীর স্রোতের মতো, বেসের গভীর টানে মিশে আছে কাদার গন্ধ, বাঁশির সুর যেন বহু দূরের নৌকার ডাক। তখনকার দিনে এত সমৃদ্ধ ব্যাকগ্রাউন্ড স্কোর প্রায় কেউ ভাবেনি। সলিল বললেন, ‘এখানে গঙ্গার জল নিজের কথা বলবে, চরিত্রদের থেকে বেশি।’

১৪ শিফটে তিনি রেকর্ড করলেন নদীর নানা মেজাজ– ভোরের শান্ত স্রোত, দুপুরের রোদে ফেনা ওঠা জল, আর বিকেলের বিরহী হাহাকার। বাংলা ঢোল, ঘণ্টা, দোতারা, বাঁশি, দিলরুবা চেলোর টানা টানা বোয়িং সব মিশে গেল এক স্রোতে। গঙ্গা যেন নিজেই সংগীতের চরিত্র হয়ে উঠল!

গঙ্গার মতো বড়ো তার গানের গতিপথ

এটা একটা বিশাল বড় প্রশ্ন ছিল যে ‘গঙ্গা’ ছবির মিউজিকের এত বড় কর্মকাণ্ড সামলাবে কে? সলিল চৌধুরী বললেন ‘কেন, আমার অলোক আছে তো।’ অর্থাৎ, অলোকনাথ দে। আমরা দেখেছি যে, কিছু ছবিতে অলোক দে বলেও তার নাম গিয়েছে। রেডিও-তে কাজ করতেন বলে অনেক সময় তাঁর পুরো নাম দেওয়া যেত না। যাই হোক, সে এক বিরাট যজ্ঞ। দীনেনদা বলেছিলেন যে, যখন এই গান তৈরি হয়েছে বিশেষ করে এর ব্যাকগ্রাউন্ড স্কোর এর সময় অর্থাৎ, আবহ সংগীতের সময় একটা কথা চালু ছিল যে, গোটা কলকাতায় আর কোনও স্টুডিও-তে কোনও রেকর্ডিং চলছিল না। কারণ, সমস্ত মিউজিশিয়ানরা গিয়ে নিউ থিয়েটার্স আর টেকনিশিয়ানরা স্টুডিও-তে জমা হয়েছেন। ভি বালসারা থেকে নির্মল বিশ্বাস, এমনকী নির্মল বিশ্বাসের পুরো দল। অর্থাৎ, দিলরুবার দল। সেখানে ১২ জন দিলরুবা বাজাবেন। সুজিত নাথ বিখ্যাত গিটারিস্ট এবং তার শিষ্যরা যারা দোতারার ওই ঢেউয়ের সঙ্গে ঢেউ তুলবেন তাদের ইস্ট্রুমেন্টে। তবে না তৈরি হবে গঙ্গার অত বিস্তীর্ণ জীবনের বিস্তীর্ণ নদীর ঢেউ! সেখানে কয়্যার গেয়েছিলেন রত্না সরকার ও তাঁর দল। তখন আবার অলোকনাথ দে, আলি আকবর খাঁর সঙ্গে সহকারী হিসেবে কাজ করছেন ‘দেবী’ ছবিতে।

সময়টা ১৯৬০। সেই বুকিং হয়ে গিয়েছে আলাদাভাবে। এদিকে সলিল চৌধুরী কলকাতায় এসেছেন গঙ্গারই মিউজিক করার জন্য । সত্যজিৎ রায় তখনও পর্যন্ত রবিশঙ্কর, বিলায়েত খাঁ এদের নিয়ে কাজ করেছেন। দেবী ছবিতে আলি আকবর খাঁ সঙ্গে অলোকনাথ দে-ও কাজ করছেন। এবার তাঁর ডেট পড়েছে এই ‘গঙ্গা’ ছবির সঙ্গে একইসঙ্গে । কিন্তু অলোকনাথ দে-কে না পেলে সলিল চৌধুরী কাজ করবেন না। তার মানে ডেট পিছবে। এদিকে ছবির রিলিজ রয়েছে। এখানে বলে রাখি যে, একই বছরে আসলে ‘গঙ্গা’ এবং ‘দেবী’ দু’টি ছবিই হয়েছে। সবাই গভীর চিন্তায়। তখন নির্মল বিশ্বাস বললেন যে, মানিকদার তো অনেকদিনের কাজ নয়। এই গঙ্গার কাজটা অনেকদিনের। যদি মানিকদা-কে বলা হয় যে, আগে করে নিতে। অর্থাৎ, ‘গঙ্গা’ ছবির মিউজিকের আগে যদি মানিকদাকে করে নিতে যদি বলা হয়? কিন্তু এই কথাটা মানিকদা-কে এবার বলবে কে?

এই সমস্যার সমাধান নিয়ে এলেন দীনেন গুপ্ত। প্রখ্যাত চিত্রগ্রাহক ও পরবর্তীতে এক জনপ্রিয় পরিচালক। ‘পথের পাঁচালী’-তে সুব্রত মিত্রের সহকারী ছিলেন এবং তাঁর সঙ্গে সত্যজিৎ রায়ের ভালো ভাব ছিল। আরও একটা বিশেষ ব্যাপার যে, সত্যজিৎ রায়ের এক অসম্ভব শ্রদ্ধা ও সম্মান ছিল রাজেন তরফদারের প্রতি। তার আর একটা কারণ বোধহয় যে, রাজেন তরফদারও গভর্নমেন্ট আর্ট কলেজের ছাত্র ,তাঁরও জীবন শুরু সত্যজিৎ রায়ের মতোই বিজ্ঞাপনের স্টোরি বোর্ড এঁকে, তাই সম্ভবত সত্যজিৎ রায়ের তাঁর প্রতি একটু বিশেষ ভালোবাসা ছিলই। তখন দীনেন গুপ্তই রাজেন তরফদারকে বললেন যে, ‘আপনি ওঁকে একবার বলুন আমিও একবার বলি দেখি কী কাজ হয়।’ অলোকনাথ দে-কে বললেন, ‘তুমি চুপটি করে ডেট যা আছে সলিলদার জন্য রেখে দাও। রাজেনদা যদি একবার বলেন উনি নিশ্চই ডেট চেঞ্জ করবেন।’ এদিকে আলি আকবর খাঁ-ও তো বাইরে থেকে এসেছেন, তাঁরও একটা সময়ের ব্যাপার আছে। তিনি যেসব মিউজিশিয়ানদের নিয়ে কাজ করছেন তাদেরটা কী হবে? তাঁদেরও তো দিন বদল হবে। শেষপর্যন্ত রাজেন তরফদারের সঙ্গে সত্যজিৎ রায়ের কথা হল এবং সত্যজিৎ রায় বললেন, ‘আমি শুনেছি যে সলিলবাবু এসেছেন এবং বিশাল অর্কেস্ট্রা নিয়ে কাজ করছেন। ঠিক আছে।’ এরকমই আমায় বলেছিলেন রাজেন তরফদারের ছেলে গোরা তরফদার, যে বাবার সঙ্গে কথা হল সত্যজিৎ রায়ের, তিনি বললেন, ‘ঠিক আছে, আমি আগে কাজ করে নিচ্ছি। আপনি আপনার শিডিউল যেরকম আছে সেভাবেই রাখুন। আমি এডজাস্ট করে নিচ্ছি।’ এটা কল্পনা করা যেতে পারে যে, সত্যজিৎ রায় তাঁর ছবি ‘দেবী’, যে ছবি সারা পৃথিবীতে গিয়েছে। তার কাজ হচ্ছে। সেখানে আলি আকবর খাঁ কাজ করছেন। আর অন্য দিকে রাজেন তরফদারের ছবির কাজ করছেন সলিল চৌধুরী এবং সেই জায়গায় দাঁড়িয়ে একজন আরেকজনকে কীভাবে সাহায্য করছেন, এগিয়ে যাচ্ছেন, সহযোগিতা করছেন এই সহযোগিতার গল্পটা আমাকে খুব টানে।

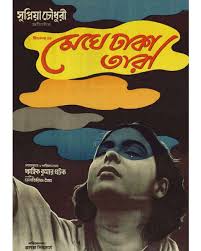

আমি যেহেতু এই সমস্ত মানুষজনের সঙ্গে কাজ করেছি অর্থাৎ দীনেনদা, দীনেন গুপ্ত। যিনি ‘মেঘে থাকা তারা’র মতো ছবির সিনেমাটোগ্রাফার এবং ‘গঙ্গা’ ছবির মতো ছবির সিনেমাটোগ্রাফারও বটে, এছাড়াও যিনি নিজে ‘কবিতা’, ‘মর্জিনা আবদুল্লা’র মতো ছবি তৈরি করেছেন, যাঁর ছবিতে আবার সলিল চৌধুরী গান করেছেন এই সমস্ত কিছু কীরকম একটা সুতোয় বাঁধা, আমি এই সুতোর পাক খুলতে খুলতে এইসব গল্প গাথা জানতে পেরেছি। সলিলদার মুখেও তো ‘গঙ্গা’ ছবিকে নিয়ে কত কথা শুনেছি। রাজেন তরফদারের কথা উঠলেই বলতেন, ‘রাজেনদার মতো এরকম আমাকে একমাত্র বিমল রায় এত কাজ করার সুবিধা দিয়েছিলেন।’

যদি গঙ্গায় মিশে যেত যমুনার জল…

গঙ্গা-র নির্মাণ কাহিনি বলতে গিয়ে সলিলদা একবার একটা কথা বলেছিলেন, যা হলে সত্যিই আরও একটা অভাবনীয় ব্যাপার হত। ঘটনা হল একদিন ‘গঙ্গা গঙ্গার তরঙ্গের’ গানটির সুর যা-কিনা ছবির টাইটেলে ব্যাবহার হবে সেটির কাজ চলছিল। সেদিন ঋত্বিক ঘটক এসেছিলেন ফ্লোরে। সেই টাইটেলটা শুনে তিনি বলে বসেন যে, তিনি নিজেই গাইবেন এটা।সবাই তো ভীষণ খুশি। এ তো সত্যি অভাবনীয় ব্যাপার! তিনি গানটি গাইতেও শুরু করলেন। ঠিক হল পরের দিন এসে তিনি গাইবেন। কিন্তু সেই পরের দিন আর এল না। সেই যে ঋত্বিক ঘটক গেলেন, আর এলেন না। পরে সলিলদার কাছে শুনেছি, উনি বলেছেন ঋত্বিক এত ভাল গেয়ে গেল যে, ওরকম আর কেউ গাইতেই পারবে না। এরকম বহু বহু ঘটনা। আসলে, এ-ছবির প্রতি মুহূর্তই যেন নতুন নতুন ঢেউ, ভাবা যায় একটি ছবির শুটিংয়ে আছেন সমরেশ বসু কারণ লেখা তাঁরই, আছেন সলিল চৌধুরি, আছেন ঋত্বিক ঘটক– কখনও মৃণাল সেনও চলে আসছেন, পরিচালক রাজেন তরফদার তো আছেনই এবং আছে বিশাল মিউজিকের টিম। এই যে এতজন শ্রেষ্ঠ মানুষ একসঙ্গে একই ফ্লোরে, এ ঘটনাও তো বিরলই বটে! ঐতিহাসিক গাঙ্গেয় সভ্যতা।

গানের গায়ে মাটির দাগ

‘গঙ্গা গঙ্গার তরঙ্গে প্রাণপদ্ম ভাসাইলাম রে’– সবিতা চৌধুরী গেয়েছিলেন। কী অসাধারণ কয়্যারে ব্যবহার। শুনলেই বোঝা যায়, এই সুর শুধুই সংগীত নয়, এটি নদীর আর্তি। গানের কথা বুনেছে সলিলের সমাজচেতনা– জেলে পাড়ার মেয়ে-বউদের তাদের পুরুষ মানুষদের জন্য প্রার্থনাসংগীত যেন। এ-গানের মুখে লোকগানের আদল।

গানের মিটার, তার তাল, সবই অদ্ভুতভাবে ভাঙা– যেন ঢেউ ভাঙছে পাড়ে। গায়কিতে কণ্ঠে সলিল নিজেই বসিয়েছিলেন কাঁচা মাটির গন্ধ।

আরেকটি অদ্ভুত গান– ‘ইচ্ছা করে পরানটারে গামছা দিয়া বান্ধি’– তাতে তিনি প্রথম ব্যবহার করলেন নদীর ঢেউকে রিদম্ হিসেবে। মনে রাখতে হবে তখনকার রেকর্ডিং স্টুডিওগুলোয় কোনো ‘ফিল্ড রেকর্ডিং’ প্রযুক্তি ছিল না।সলিল বলেছিলেন, বালতি ভরে জল আনো, তাতে দণ্ড মারো– ঢেউয়ের শব্দটা লাগবে।সাধে কী আর.ডি.বর্মন সলিল দা’কে তাঁর গুরু মানতেন।

তর্কে বহুদূর…

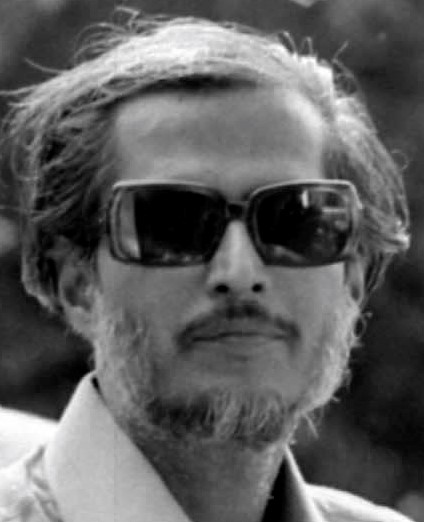

রাজেন তরফদার ছিলেন চিত্রের কবি। তাঁর চোখে সিনেমা মানে বাস্তবের ভেতরে লুকোনো রূপক। সলিল চৌধুরী ছিলেন শব্দের বিপ্লবী। তাঁর কাছে প্রতিটি নোট ছিল রাজনৈতিক মননের ইস্তেহার। তাই তাঁদের মধ্যে শৈল্পিক তর্ক হ’ত প্রায় প্রতিদিনই।

একদিন রাজেন বললেন, ‘এই দৃশ্যে যদি সংগীত না থাকে; যদি শুধু নীরবতা থাকে?”সলিল হেসে উত্তর দিলেন, “তাহলে নীরবতাকেও টিউন করতে হবে।”

এই তর্ক থেকেই তৈরি হল ছবির অন্যতম শ্রেষ্ঠ মুহূর্ত– যেখানে মৃত দেহ ভেসে আসে নদীর বুকে, আর শুধু শোনা যায় একটা ম্লান সেলো। তারপর হঠাৎ বাঁশি– যেন বাতাসে উঠে আসে মানুষের হাহাকার। এই দৃশ্যটির সময় রেকর্ডিং-রুমে দাঁড়িয়ে রাজেন তরফদার নিজেই কেঁদে ফেলেছিলেন।

গঙ্গার মুখে আলোর গান

সিনেমাটোগ্রাফার দীনেন গুপ্ত ছিলেন গঙ্গার নীরব কারিগর।তিনি বুঝেছিলেন, আলো আর সুর একসঙ্গে কাজ করবে।তাই তিনি বলেছিলেন, ‘সলিলদা, আপনার বাঁশি যদি ভোরে বেজে ওঠে, আমি আলোটা রাখব গোধূলির।’ এই একতানেই ‘গঙ্গা’ ছবির রূপকথা জন্ম নেয়– আলো ও সংগীত একসঙ্গে মিশে যায়। দীনেন গুপ্ত নৌকার ভেতর থেকে ক্যামেরা চালাতেন, কখনও ঘাসের ফাঁক দিয়ে, কখনও রোদে ঝলসানো পাথরের ওপর থেকে।তাঁর ফ্রেমে নদী কখনও দেবী, কখনও শ্রমিক, কখনও মৃতদেহ।

প্রোডিউসারের অসহায়তা আর সলিলের জেদ

গঙ্গার কোথায় শুরু কোথায় শেষ! এত ফিল্ম রিল, এত শিফট্, এত বাদ্যযন্ত্র– প্রোডিউসার একসময় হাত তুলে বলেছিলেন, ‘আর পারছি না।’ সলিল বলেছিলেন, ‘তুমি যদি এই নদীকে ছোট করে ফেলো, সিনেমা মারা যাবে।’ রাজেন তরফদার চুপ করে ছিলেন। তিনি জানতেন, সলিল যা ভাবছেন, তা একদিন ইতিহাস হবে। অর্থের স্রোত ছোট হয়ে যাবে গঙ্গার মতো সিনেমার চিরকালীন আবেগের স্রোতের কাছে।

‘গঙ্গা’-র সংগীতের ভাষা: সমাজ ও আত্মা

সলিলের কাছে ‘গঙ্গা’ কেবল নদী নয়– এটি ছিল শ্রমজীবী মানুষের প্রতীক। তাই তিনি গানের মধ্যে লোকসংগীত, ধ্রুপদী, পশ্চিমি অর্কেস্ট্রেশন– সব মিশিয়ে দিলেন। ভায়োলিনের সঙ্গে ঢোল, বাঁশির সঙ্গে ট্রম্বোন, জলছপের সঙ্গে ঘণ্টা।এ যেন নদীর ভেতরেই জন্ম নেওয়া এক আন্তর্জাতিক সুর।গানগুলোর মধ্যে এমন দার্শনিক অন্তর্লয় ছিল যে, মনে হয় প্রতিটি নোট প্রশ্ন করছে–

‘এই জল কার?’

‘এই স্রোত কোথায় যাবে?’

মানুষের ছবি, মানুষের কথা, মানুষের ভালো লাগা।

চলচ্চিত্র মুক্তি পাওয়ার পর রাজেন তরফদার এবং সলিল– দু’জনই অবাক হয়ে গেলেন– জনতা সিনেমা বুঝেছে। মানুষ এ-সিনেমাকে ভালোবেসেছে। কেউ কেঁদেছেন, কেউ নীরবে নদীর দিকে তাকিয়ে থেকেছেন। আন্তর্জাতিকভাবে ছবিটি প্রশংসা পেয়েছিল আলোকচিত্র ও সংগীতের জন্য। এক বিদেশি সমালোচক লিখেছিলেন, ‘It is not a film; it is the sound of a river breathing.’

গঙ্গার গানে আজও চরা পড়েনি

আজও যখন সেই ছবির গান বাজে, মনে হয় জেগে ওঠে জলের জীবন। ‘ও গঙ্গা’ শোনা মানে নদীর বুক ছুঁয়ে যাওয়া। যেন জীবনকেই ডাকছে এ-গান। সেই সেলো এখনও আমাদের ভেতর জেগে থাকে। যেন স্মরণ করায়– মানুষের সমস্ত সৃজনশীলতা তখনই পূর্ণ হয় যখন প্রকৃতি, আলো, শব্দ আর চিত্র একসঙ্গে কথা বলে। রাজেন তরফদার সেই সময়ে বলেছিলেন, ‘সলিল আমার ছবিকে সংগীত দিয়ে লিখেছে।’ আর সলিল চৌধুরী এক সাক্ষাৎকারে উত্তর দিয়েছিলেন, ‘রাজেনদা সিনেমা বানিয়েছেন, আমি তার নদী বানিয়েছি।’

A Unit of: Sangbad Pratidin Digital Private Limited. All rights reserved