আমরা যে সংবাদমাধ্যমে কাজ করি, সেখানে লিঙ্গবৈষম্য নিয়ে প্রতিবেদন হয়, কিন্তু সেই পেশার ভেতরেই লিঙ্গবোধ এত স্বাভাবিকভাবে গাঁথা যে, প্রতিবাদটাও প্রোটোকলের অংশ হয়ে যায়। যে পুরুষ সাংবাদিকরা সেদিন ভিতরে বসেছিলেন, তাঁদের অনেকেই পরে সমালোচনামূলক পোস্ট লিখেছেন– কিন্তু তখন, সেই মুহূর্তে, কেউ হাঁটেননি বাইরে। হয়তো কারণ পেশাদার নীরবতাই তাদের শিখিয়ে দেওয়া হয়েছে। ‘অবজেকটিভ’ থাকতে গিয়ে আমরা ভুলে যাই, কখন মানবিক থাকা জরুরি। তালিবান তখন মঞ্চে কূটনীতি বলছে, আর আমাদের নিজস্ব গণমাধ্যমের ভিতরেও সেই নীরব পিতৃতন্ত্র কাজ করছে– অদৃশ্য, মার্জিত, অনুমোদিত।

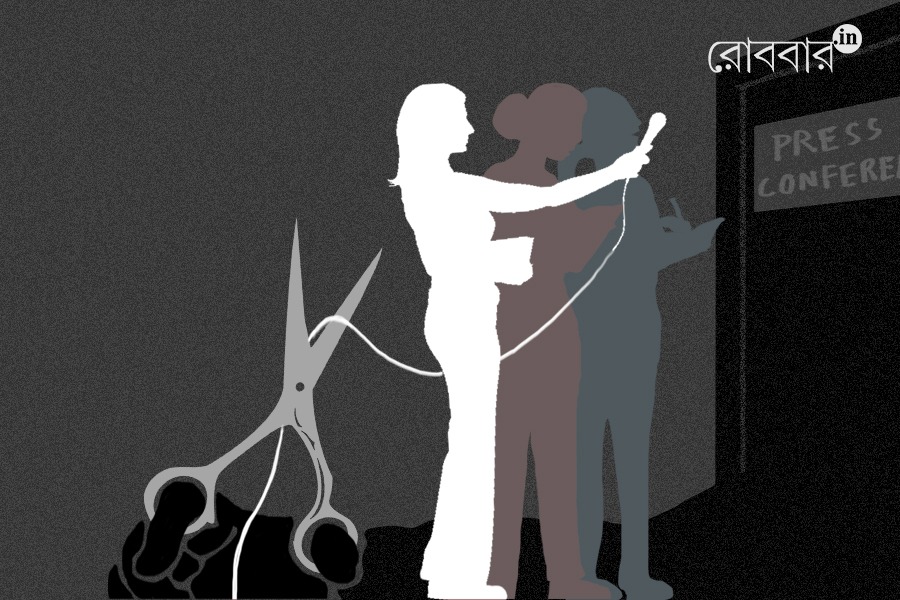

১১ অক্টোবর, ২০২৫। নয়াদিল্লির চাণক্যপুরীতে আফগান দূতাবাসের ভেতরে বসেছেন আফগানিস্তানের তালিবান সরকারের পররাষ্ট্রমন্ত্রী আমির খান মুত্তাকি। দুপুর গড়িয়ে এসেছে, বাইরে টেলিভিশন ভ্যান, ক্যামেরা, মাইক্রোফোন। ভারতের পররাষ্ট্রমন্ত্রীর সঙ্গে বৈঠকের পর এটি ছিল তালিবান সরকারের আনুষ্ঠানিক সাংবাদিক সম্মেলন– কূটনীতির এক প্রথাগত পর্ব। কিন্তু এই আমন্ত্রণপত্রে কোনও নারী সাংবাদিকের নাম ছিল না। তবুও কয়েকজন নারী নিজে থেকে এসে গিয়েছিলেন, পাস দেখিয়েছেন, ভিতরে ঢোকার অনুরোধ করেছেন। দূতাবাসের গেটরক্ষী বলেছে, ‘সব সিট ফুরিয়ে গিয়েছে।’ পরে ছবিতে দেখা যায়– ভিতরে অনেক খালি চেয়ার, সব উপস্থিত পুরুষ সাংবাদিক, সামনে তালিবানের পতাকা।

ঘটনাটা জানাজানি হতেই শুরু হয় তীব্র প্রতিক্রিয়া। নারী সাংবাদিকদের সংগঠন, সম্পাদক পরিষদ, বিরোধী নেতারা প্রশ্ন তোলেন– ভারতের মাটিতে এই লজ্জাজনক বৈষম্য কেন সহ্য করা হল? কেউ বললেন, পুরুষ সাংবাদিকদের উচিত ছিল প্রতিবাদে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে আসা। ভারতের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় দ্রুত জানায়– এটি সম্পূর্ণ আফগান দূতাবাসের আয়োজন, ভারত সরকারের এতে কোনও ভূমিকা নেই। কিন্তু জনমতের চাপ ক্রমশ বাড়তে থাকে।

মাত্র একদিন পর, ১২ অক্টোবর বিকেলে, একই দূতাবাসে ডাকা হয় আরেকটি সাংবাদিক সম্মেলন– এইবার আমন্ত্রণে নারী সাংবাদিকদের নামও ছিল। তালিবান মন্ত্রী মুত্তাকি বলেন, আগের দিনের বাদ পড়া ছিল ‘টেকনিক্যাল সমস্যা, ইচ্ছাকৃত নয়।’ একদিনের ব্যবধানে তালিবানের পতাকার নিচে এই আকস্মিক অন্তর্ভুক্তি তাই আরও অস্বস্তিকর লাগে– যেন কূটনীতির ভাষায় ক্ষমা নয়, বরং পরিষ্কারভাবে প্রদর্শিত নিয়ন্ত্রণ।

পিতৃতন্ত্র সীমান্ত চেনে না

তালিবানের ইতিহাস আমরা জানি– নারীর কণ্ঠস্বরকে নিঃশব্দ করার এক দীর্ঘ অনুশীলন। কিন্তু দিল্লির সেই দূতাবাসের গেটের সামনে দাঁড়ানো কিছু নারী সাংবাদিক বুঝলেন, পিতৃতন্ত্র আসলে পাসপোর্ট চায় না। এক দেশে সে আইন হয়ে ওঠে, অন্য দেশে সে কূটনীতির নাম নেয়। আমন্ত্রণপত্রে নাম না থাকা, গেটে দাঁড় করিয়ে বলা– ‘সব সিট ফুরিয়ে গিয়েছে’– এসব কেবল প্রটোকল নয়; এগুলোই রাষ্ট্রের ছায়া-নাট্য, যেখানে নারীকে প্রতিবারই বাইরে রেখে মঞ্চ সাজানো হয়।

ভারতের সরকার বলল, ‘এটা আমাদের আয়োজন নয়।’ কিন্তু এই নীরবতা, এই আত্মপক্ষসমর্থনই তো পিতৃতন্ত্রের সবচেয়ে পুরনো কূটনীতি– দায় এড়িয়ে সহযোগিতার জায়গা তৈরি করা। যে রাষ্ট্র নিজের ভূমিতে এমন বৈষম্য ঘটতে দেখে, অথচ বলে– ‘আমাদের কিছু করার নেই’– সে আসলে অংশগ্রহণই করছে, নিঃশব্দে। কূটনীতি এখানে কেবল সম্পর্ক মেরামতের হাতিয়ার নয়, লিঙ্গ-নীতিরও সূক্ষ্ম রণনীতি।

এই ঘটনার ভেতর দিয়ে যেন এক সীমান্তের উল্টোপিঠ দেখা গেল। একপাশে তালিবানের খোলা বয়ান– নারীকে সরিয়ে রাখা হবে, কারণ সেটাই শৃঙ্খলা। অন্য পাশে ভারতের কূটনৈতিক নীরবতা– যেন প্রতিবাদের ভাষাও অতিরিক্ত হয়ে উঠেছে। দুই রাষ্ট্রের এই দুই মুখ, শেষ পর্যন্ত এক শরীরেই গিয়ে মেশে– যার নাম পিতৃতন্ত্র। আর আমরা, যারা তা প্রত্যক্ষ করি, বুঝে যাই– এই প্রাচীর শুধু আফগানিস্তানে নয়, এখানেও দাঁড়িয়ে আছে, ঠিক দূতাবাসের গেটের মতোই অদৃশ্য অথচ দৃঢ়।

আমরা ঢুকতে না পারলে, কেউ কি বেরিয়ে এল?

যখন তালিবানের সেই ঘরে মাইক্রোফোন এগিয়ে ধরা হচ্ছিল তখন দূতাবাসের গেটের বাইরে কিছু নারী সাংবাদিক দাঁড়িয়ে ছিলেন– হাতে নোটবুক, মুখে ক্লান্তি আর অবিশ্বাস। ভিতরে চলছিল প্রশ্নোত্তর, পুরুষদের কণ্ঠে। কেউ কি একবারও ভাবলেন, এই কনফারেন্সটা অসম্পূর্ণ? কেউ কি চেয়েছিলেন বাইরে থাকা সহকর্মীদের জন্য একবার হলেও দরজা খুলে দিতে?

এই অংশটাই সবচেয়ে অস্বস্তিকর, কারণ এখানেই আমাদের পেশার আয়নাটা ভেঙে যায়। আমরা যে সংবাদমাধ্যমে কাজ করি, সেখানে লিঙ্গবৈষম্য নিয়ে প্রতিবেদন হয়, কিন্তু সেই পেশার ভেতরেই লিঙ্গবোধ এত স্বাভাবিকভাবে গাঁথা যে, প্রতিবাদটাও প্রোটোকলের অংশ হয়ে যায়। যে পুরুষ সাংবাদিকরা সেদিন ভিতরে বসেছিলেন, তাঁদের অনেকেই পরে সমালোচনামূলক পোস্ট লিখেছেন– কিন্তু তখন, সেই মুহূর্তে, কেউ হাঁটেননি বাইরে। হয়তো পেশাদার নীরবতাই আমাদের শিখিয়ে দেওয়া হয়েছে। ‘অবজেকটিভ’ থাকতে গিয়ে আমরা ভুলে যাই, কখন মানবিক থাকা জরুরি। তালিবানরা তখন মঞ্চে কূটনীতি বলছে, আর আমাদের নিজস্ব গণমাধ্যমের ভিতরেও সেই নীরব পিতৃতন্ত্র কাজ করছে– অদৃশ্য, মার্জিত, অনুমোদিত।

দরজার বাইরে দাঁড়ানো নারীরা

দিল্লির সেই গেটের দৃশ্যটা আলাদা করে চিনে নেওয়া জরুরি, কারণ সেটা কেবল এক শহরের নয়– পুরো দক্ষিণ এশিয়ার নারীদের প্রতিচ্ছবি। আফগানিস্তানে ২০২১ সালের পর থেকে সংবাদকক্ষ, বিশ্ববিদ্যালয়, এমনকী, রাস্তার আকাশ থেকেও নারী উধাও হয়ে গিয়েছেন। আর দিল্লিতে, অন্য এক রাষ্ট্রের ছায়ায়, সেই একই বর্জনের ভাষা পুনরায় উচ্চারিত হল– এইবার ভদ্র কূটনীতির উচ্চারণে।

যাঁরা বাইরে দাঁড়িয়েছিলেন, তাঁরা জানতেন, এই দরজা তাদের জন্য তৈরি হয়নি। কিন্তু সেই অস্বীকারই যেন এক নতুন সংহতির বীজ হয়ে রইল– আফগান, ভারতীয়, শ্রীলঙ্কান, পাকিস্তানি– সব দেশের নারীদের সেই যৌথ অভিজ্ঞতা, যেখানে রাষ্ট্র আর ধর্ম একসঙ্গে কাজ করে শরীর ও কণ্ঠস্বরকে নিয়ন্ত্রণ করতে। সাংবাদিকতা, রাজনীতি, শিক্ষা– যেখানেই হোক, পুরুষতান্ত্রিক কর্তৃত্বের এই ধারা আমাদের সবাইকে এক অদৃশ্য রেখায় বেঁধে রাখে।

এই কারণেই এই ঘটনাটাকে কেবল ‘তালিবানের প্রেস কনফারেন্স’ বলা যায় না। এটা আসলে দক্ষিণ এশিয়ার এক আয়না, যেখানে প্রতিবারই আমরা নিজেদের দেখছি– অসুরক্ষিত, কিন্তু একত্র। দরজার বাইরে দাঁড়ানো নারীরা তাই কেবল বঞ্চিত নয়, তারা সাক্ষীও– এক নিরন্তর সংগ্রামের, যা সীমান্তে নয়, মনের ভিতর শুরু হয়।

পবিত্রতার রাজনীতি ও বর্জনের মানচিত্র

এই বর্জনের গল্প এখানেই থেমে থাকে না। আমরা যারা নিজেদের ‘গণতান্ত্রিক’, ‘উদার’, বা ‘আধুনিক’ বলে বিশ্বাস করি, তাদের দেশেও একই প্রক্রিয়া কাজ করে। পোশাক বদলায়, পতাকা বদলায়, কিন্তু বর্জনের যুক্তি একই থেকে যায়– কে ‘পবিত্র’, কে ‘অশুচি’, কে ‘স্বাভাবিক’। এই পবিত্রতার রাজনীতি আমাদের চারপাশে প্রতিদিন গড়ে ওঠে: বিশ্ববিদ্যালয়ের করিডরে, আদালতের ভাষায়, টিভি স্ক্রিনে, অফিসের করিডরে, এমনকী, ঘরের ভিতরেও।

আফগানিস্তানে তালিবান নারীদের ঘরে বন্দি রাখে, কিন্তু ভারতে আমরা অন্য ভাষায় সেই একই কাজ করি– কখনও আইনের নামে, কখনও সংস্কৃতির নামে। এক প্রান্তে রাষ্ট্র নারীকে ‘রক্ষা’ করার অজুহাতে তাকে নিয়ন্ত্রণ করে, আরেক প্রান্তে যৌন সংখ্যালঘুদের ‘অসামাজিক’ বলে দাগিয়ে রাখে। কুইয়ার বা ট্রান্স মানুষ আজও নিজের পরিচয়ের জন্য নথি দেখাতে বাধ্য, দলিত বা মুসলমান নাগরিক এখনও নিরাপত্তার নামে তল্লাশির ভয় বয়ে বেড়ান। ধর্ম আলাদা, কিন্তু চরমপন্থার বর্ণমালা এক– সব জায়গায় পুরুষতন্ত্র আর ক্ষমতার জোট মিলেমিশে নির্ধারণ করে, কে প্রবেশাধিকার পাবে আর কে গেটের বাইরে দাঁড়িয়ে থাকবে।

আমরা সংবাদে তালিবানের বর্জন দেখি, কিন্তু নিজেদের সংবাদকক্ষে কে কথা বলবে– তা নির্ধারণ করি একই মানদণ্ডে। পবিত্রতার এই রাজনীতি কেবল ধর্মীয় নয়– এটি রাষ্ট্রচালিত, শ্রেণিচালিত, এবং সর্বোপরি পুরুষতান্ত্রিক। চরমপন্থা এখানে কোনও একক মতবাদের নয়; এটি ক্ষমতার একটি নকশা, যা বেঁচে থাকে কিছু কণ্ঠ, কিছু দেহ, কিছু জীবনকে বারবার মুছে দিয়ে।

বাইরের দরজা, ভেতরের ছায়া

একদিন পরে সেই দরজাটা সত্যিই খুলেছিল। নারী সাংবাদিকরাও ঢুকেছিলেন ভিতরে– ক্যামেরার আলো, প্রশ্নের সারি, কূটনীতির নতুন অনুশীলন। যেন সব মিটে গিয়েছে। কিন্তু এই খোলা দরজার মধ্যে থেকেও আগের দিনের ছায়া মুছে যায়নি। কারণ যে অন্তর্ভুক্তি প্রতিবাদের জোরে আসে, সেটি শেষ পর্যন্ত অনুগ্রহের মতোই শোনায়। আমাদের শিখিয়ে দেওয়া হয়, প্রবেশ মানেই সমাধান, অথচ আমরা ভুলে যাই– কোনও বর্জন একদিনের সংশোধনে মুছে যায় না।

আমি ভাবি, সেই গেটের বাইরে যাঁরা দাঁড়িয়েছিলেন, তাঁরা কি জানতেন, ইতিহাসের এক নিঃশব্দ পুনরাবৃত্তির সামনে দাঁড়িয়ে আছেন? এই দেশও তো প্রতিদিন নিজস্ব তালিকা তৈরি করে– কাকে জায়গা দেবে, কাকে নীরবে মুছে ফেলবে। ধর্ম বদলায়, পোশাক বদলায়, কিন্তু কর্তৃত্বের ভাষা অপরিবর্তিত থাকে।

তালিবান ফিরে গিয়েছে, সংবাদ শেষ, কিন্তু সেই গেট এখনও আমাদের সামনে– একটি মানচিত্রের মতো। ভেতরে-ও-বাইরে, অন্তর্ভুক্তি ও বর্জনের মাঝখানে দাঁড়িয়ে আমরা বুঝি, প্রত্যেক সমাজেরই এক নিজস্ব তালিবান আছে– যারা চোখে পড়ে না, কিন্তু নীতি তৈরি করে, ভাষা ঠিক করে, নীরবতা শেখায়।

আর তাই, এই গল্পটা শেষ হয় না। শুধু এক বিকেলের প্রেস কনফারেন্স নয়– এটা আমাদের প্রতিদিনের অভ্যাসের গল্প। আমাদের গেটের গল্প।

A Unit of: Sangbad Pratidin Digital Private Limited. All rights reserved