ভারতে ইন্টেরিম গর্ভমেন্ট সক্রিয় হলে ‘ইনফরমেশন ফিল্মস অফ ইন্ডিয়া’ এবং ‘ইন্ডিয়ান নিউজ প্যারেড’– দু’টি সংস্থাই বন্ধ হয়ে যায়। আর সব থেকে মজার বিষয় হল, এর ফলে ১৯৪৭-এর ১৫ আগস্ট পাকাপাকিভাবে ব্রিটিশ সরকারের হাত থেকে ভারতীয়দের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তরের সময় কোনও সরকারি ইউনিট সেই ঐতিহাসিক ঘটনা ক্যামেরাবন্দি করে রাখতে পারেনি। তবে ওইদিনের অনুষ্ঠানের ছবি একেবারেই ব্যক্তিগত উদ্যোগে ধরে রেখেছিলেন পরিচালক পল জিলস। ‘সিন্ধিয়া স্টিম নেভিগেশন কোম্পানি লিমিটেড’, ‘বোম্বে টকি’ ও ‘ফিল্ম ক্লাসিক অফ মাদ্রাজ’– এই তিন সংস্থার অর্থে তৈরি হওয়া সেই ছবির সিনেমাটোগ্রাফি করেছিলেন পি. ভি. প্যাথি। পরিচালক পল জিলসই ছিলেন ফলি বিলিমোরিয়ার হাতে-কলমে চলচ্চিত্র-শিক্ষাগুরু।

ফলি বিলিমোরিয়া– ভারতে তথ্যচিত্র নির্মাণ ও প্রসারের একজন পুরোধা-পুরুষ তিনি। তাঁর সৌজন্যেই সাড়ে পাঁচ দশক আগে প্রথম কোনও ভারতীয় তথ্যচিত্র পা রেখেছিল অস্কারের আর্ন্তজাতিক আঙিনায়। ২০২৩ সালে তাঁর জন্মশতবর্ষেও তিনি রয়ে গিয়েছিলেন অনালোচিত। ভারতে তথ্যচিত্র নির্মাণের আদি যুগের ক্যামেরাম্যান, পরিচালক ও প্রযোজক ফলি বিলিমোরিয়াকে ভুলতে বসেছি আমরা।

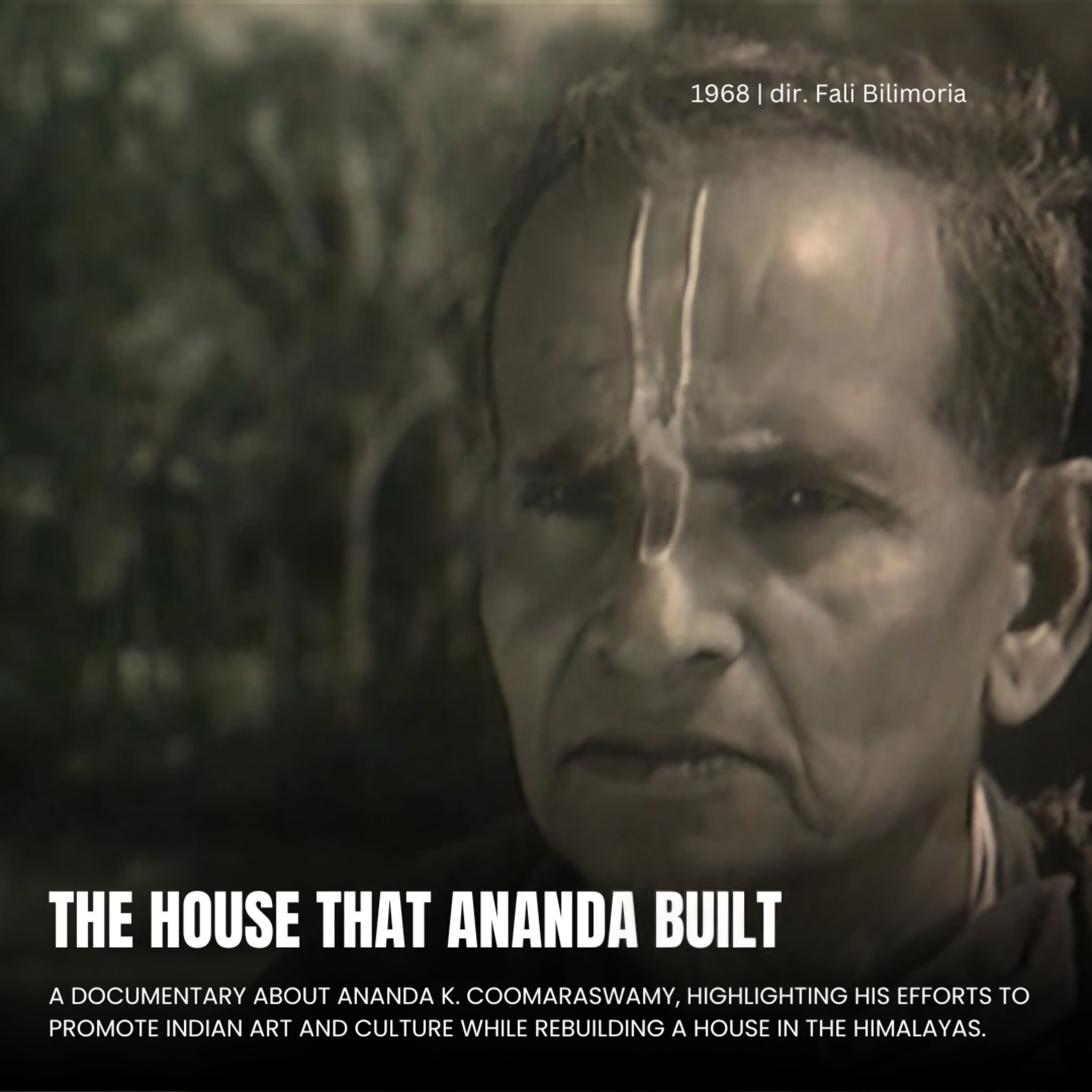

ভারত স্বাধীন হওয়ায় ঠিক দু’-দশক পরে ভারত থেকে একটি তথ্যচিত্র বিদেশে আকাদেমি পুরস্কার অস্কারের জন্য মনোনীত হয়েছিল। বছর ২০ বয়সের সদ্য-স্বাধীন ভারত নেশনের অঙ্গরাজ্য ওড়িশার নাদপুরের এক সাধারণ দরিদ্র কৃষকের জীবনকে অসাধারণ মুনশিয়ানায় চলচ্চিত্রায়িত করেছিলেন পরিচালক ফলি বিলিমোরিয়া। ১৯৬৭ সালে নির্মিত ‘দ্য হাউস দ্যাট আনন্দ বিল্ট’ চূড়ান্ত নির্বাচনে পুরস্কৃত না হলেও ২০ মিনিটের সেই ছবি সাড়া ফেলেছিল যথেষ্টই!

ভারতে তথ্যচিত্র ও প্রচারচিত্র নির্মাণ ও উৎকর্ষতার ক্ষেত্রে সেই সময়টা ছিল ‘তুঙ্গ-মুহূর্ত’! ঠিক ওই সময় থেকেই ধীরে ধীরে তথ্যচিত্রের ভাষা ও নির্মাণ কৌশলেও এসেছে নানা সদর্থক পরিবর্তন। নির্লিপ্ত, দলিল-সদৃশ বস্তুনির্ভর বর্ণনার রাস্তা ছেড়ে ক্রমশ তথ্যচিত্রের ভাষার মধ্যে ঢুকে পড়েছে পরিচালকের ‘ব্যক্তিগত’ দৃষ্টিভঙ্গি। ছবির নির্মাতারা ‘ক্যামেরা’ নামক যন্ত্রটি দ্বারা বাস্তবের তোলা ছবির মালাকে সরাসরি পরিবেশন না-করে বুদ্ধি খাটিয়ে খানিকটা সাজিয়ে নিতে থাকলেন। ফলে নতুন করে স্বাধীন দেশের দর্শকের ওপর ভাব আদান-প্রদানের ভাষা ও মাধ্যম হিসাবে তথ্যচিত্রের প্রভাব বাড়ল অনেক গুণ। এ বিষয়ে গভীরে যাওয়ার আগে বিস্তারিত দেখে নেওয়া যাক, ভারতে অ-কাহিনিচিত্রের সলতে পাকানোর সময়ের ইতিবৃত্ত।

১ সেপ্টেম্বর, ১৯৩৯। জার্মানি আক্রমণ করল পোল্যান্ড। ঠিক দু’দিন পরে ইংল্যান্ড পোল্যান্ডের হয়ে জার্মানিকে পাল্টা আক্রমণ করলে শুরু হয় দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ। তখন থেকেই হিটলার ও মুসোলিনির মতো স্বৈরাচারী ফ্যাসিবাদী রাষ্ট্রনায়করা অন্যায়ভাবে গোটা পৃথিবীকে কবজা করতে উঠে পড়ে লাগল। দুটো শিবিরে বিভক্ত হল যেন গোটা বিশ্ব। একদিকে জার্মানি, ইতালি ও জাপান আর অন্যদিকে মিত্রশক্তি ইংল্যান্ড, ফ্রান্স, সোভিয়েত ইউনিয়ন এবং আমেরিকা। এই ভয়াবহ রুদ্ধশ্বাস যুদ্ধ চলে টানা ছ’বছর। ১৯৪৫ সালের ২ সেপ্টেম্বর জাপান আত্মসমর্পণ করলে এই যুদ্ধ শেষ হয়। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে ব্রিটিশ সরকার ভারতে যুদ্ধের প্রচারের উদ্দেশ্যে সুচিন্তিতভাবে তথ্যচিত্রকে হাতিয়ার হিসাবে ব্যবহারের সিদ্ধান্ত নেয়। ঠিক এই সময় থেকেই ব্রিটিশ সরকার ভারতে ‘ফিল্ম অ্যাডভাইসরি বোর্ড’ গঠন করে তথ্যচিত্র আর সংবাদচিত্র নির্মাণ এবং তা দেশের নানা জায়গায় প্রদর্শনের ব্যবস্থা করে। আসলে ব্রিটিশ সরকার চলচ্ছবির মধ্যে দিয়ে যুদ্ধ এবং যুদ্ধে অংশগ্রহণ করাকে মহিমান্বিত করতে চাইছিল। শুধু ভারতে নয়, এই সময়ে ইউরোপ এবং আমেরিকা-সহ বিশ্বের বিভিন্ন দেশে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধকে কেন্দ্র করে বেশ কিছু স্বল্পদৈর্ঘ্যের প্রচারচিত্র নির্মিত হতে থাকে। আলাদা করে উল্লেখ করার বিষয় যে, ওই সময় হিটলারের নির্দেশে যুদ্ধের রণকৌশল হিসেবে সবচেয়ে বেশি প্রচারচিত্র তৈরি হয় খোদ জার্মানিতে।

ভারতে ‘ফিল্ম অ্যাডভাইসরি বোর্ড’-এর প্রথম চেয়ারম্যান করা হয় কাহিনিচিত্রের প্রযোজক জে. বি. এইচ ওয়াদিয়াকে। অল্প কিছুদিনের মধ্যে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ চলাকালীনই ইংল্যান্ডের জন গ্রিয়ারসনের সহকর্মী আলেকজান্ডার শ-কে ভারতে ফিল্ম অ্যাডভাইসরি বোর্ডের বিশেষ দায়িত্ব দিয়ে পাঠানো হয়।

আলেকজান্ডার শ-কে ইংল্যান্ড থেকে ভারতে পাঠানো হয়েছিল একটি বিশেষ উদ্দেশ্য নিয়ে। ভারতের সাধারণ মানুষের মনে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে হিটলার ও মুসোলিনির বিরুদ্ধে এবং ব্রিটিশ গর্ভমেন্টের পক্ষে জনমত তৈরি করার এক ধরনের প্রোপাগান্ডা ছবি নির্মাণের জন্য। এই বিপুল জনসংখ্যার দেশের সাধারণ মানুষ যাতে সেনাবাহিনিতে যোগ দেয়, তার জন্য সেনা-প্রশিক্ষণের ছবি তুলে প্রদর্শনের ব্যবস্থাও করা হয়। ঠিক এই সময়ই সেনাবাহিনিতেও গড়া হয়, ‘আর্মি ফিল্ম ইউনিট’। ১৫০ জন অসামরিক ও ৫০ জন সামরিক কর্মকর্তাকে নিয়ে তৈরি হয় ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের সবচেয়ে বড় ফিল্ম ইউনিট। এই ইউনিট ব্রিটিশ সরকারের তত্ত্বাবধানে সেনাবাহিনির প্রশিক্ষণকে গৌরবান্বিত করতে তার নানা ছবি তুলে সাধারণ মানুষের মনোবল বাড়িয়ে তুলতে এবং সেনাবাহিনিতে যোগদানে উৎসাহিত করতে একের পর এক তথ্যচিত্র নির্মাণ করতে থাকে। এর মধ্যে ড. প্যাথির দু’টি তথ্যচিত্র ‘হি ইজ ইন দ্য নেভি’ এবং ‘দ্য প্লেস অফ হিন্দুস্থান’ উল্লেখযোগ্য।

অল্প কিছুদিনের মধ্যেই আর্ন্তজাতিক রাজনীতির স্বার্থে চলচ্চিত্রের কার্যক্রমকে আরও শক্তিশালী করার জন্য ‘ফিল্ম অ্যাডভাইসরি বোর্ড’-কে ভেঙে দু’টি বোর্ড গঠন করা হয়। ভারতে জন্ম নেয় দু’টি নতুন সংস্থা– ‘ইনফরমেশন ফিল্মস অফ ইন্ডিয়া’ এবং ‘ইন্ডিয়ান নিউজ প্যারেড’। ১৯৪৩ সালের সেপ্টেম্বরে তৈরি হয় এই ‘ইন্ডিয়ান নিউজ প্যারেড’। ভারতে এই সময় নাৎসি, ফ্যাসিস্ট এবং জাপানি সেনাবাহিনির বিরুদ্ধে মিত্রশক্তির প্রস্তুতির ছবি তৈরি হতে থাকে পরপর। ১৯৪৫ সালের শেষের দিকে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে মিত্রশক্তির জয় হলেও সোশ্যালিস্টদের ক্ষমতা বৃদ্ধি ঘটে এবং ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের ভাঙন ধরে। এর পরপরই ভারতে ইন্টেরিম গর্ভমেন্ট সক্রিয় হলে ‘ইনফরমেশন ফিল্মস অফ ইন্ডিয়া’ এবং ‘ইন্ডিয়ান নিউজ প্যারেড’– দু’টি সংস্থাই বন্ধ হয়ে যায়। আর সব থেকে মজার বিষয় হল, এর ফলে ১৯৪৭-এর ১৫ আগস্ট পাকাপাকিভাবে ব্রিটিশ সরকারের হাত থেকে ভারতীয়দের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তরের সময় কোনও সরকারি ইউনিট সেই ঐতিহাসিক ঘটনা ক্যামেরাবন্দি করে রাখতে পারেনি। তবে ওইদিনের অনুষ্ঠানের ছবি একেবারেই ব্যক্তিগত উদ্যোগে ধরে রেখেছিলেন পরিচালক পল জিলস। ‘সিন্ধিয়া স্টিম নেভিগেশন কোম্পানি লিমিটেড’, ‘বোম্বে টকি’ ও ‘ফিল্ম ক্লাসিক অফ মাদ্রাজ’– এই তিন সংস্থার অর্থে তৈরি হওয়া সেই ছবির সিনেমাটোগ্রাফি করেছিলেন পি. ভি. প্যাথি। পরিচালক পল জিলসই ছিলেন ফলি বিলিমোরিয়ার হাতে-কলমে চলচ্চিত্র-শিক্ষাগুরু।

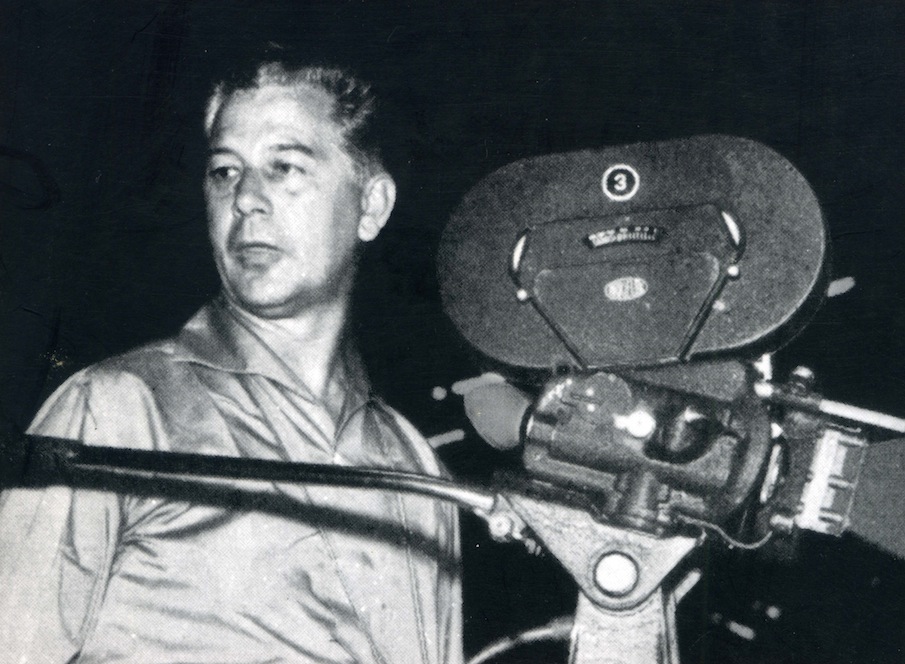

ভারতের তথ্যচিত্র নির্মাণের ইতিহাসের আলোচনায় শুরুতেই যাঁর কথা বলতে হয়, তিনি হলেন পরিচালক-প্রযোজক পল জিলস। তথ্যচিত্র নির্মাতা পল জিলসের সঙ্গে দেখা হওয়াটা ফলি বিলিমোরিয়ার জীবনের একটি বিশেষ অধ্যায়। বয়সে বিলিমোরিয়ার চেয়ে বছর আটেকের বড় পল জিলস ছিলেন জার্মান সোসালিস্ট। জন্ম ১৯১৫ সালে। জার্মানিতে হিটলারের উত্থানের সময় দেশ ছাড়তে বাধ্য হন জিলস। তারপর আফ্রিকা, আমেরিকা, সুমাত্রা ঘুরে ১৯৪৫ নাগাদ আসেন ভারতের বম্বেতে। তিনের দশকে মাত্র ২১ বছর বয়সে বার্লিনে পরিচালক পল মার্টিনের সঙ্গে চলচ্চিত্রের কাজে সহ-পরিচালকের অভিজ্ঞতাসম্পন্ন চলচ্চিত্র-নির্মাতা পল জিলস হলেন এক অর্থে ভারতবর্ষের তথ্যচিত্রের জনক। বম্বেতে ক্যামেরাম্যান ফলি বিলিমোরিয়ার সঙ্গে তাঁর পরিচয় ঘটে ওই চারের দশকের মাঝামাঝি সময়ে। তারপর থেকেই তাঁরা একসঙ্গে শুরু করলেন তথ্যচিত্র-নির্মাণের কাজ।

১৯৪৯ সালে পল জিলসের সঙ্গে একত্রে ম্যালেরিয়ার ওপর প্রচারচিত্র নির্মাণ ফলি বিলিমোরিয়ার সিনেম্যাটোগ্রাফার জীবনের প্রথম দিকের একটি উল্লেখযোগ্য কাজ। সদ্য স্বাধীন অনুন্নত ভারতের গ্রামে গ্রামে তখন ম্যালেরিয়া রোগের খুব প্রাদুর্ভাব। কোথাও কোথাও তা মড়কের আকার নিচ্ছে। যুদ্ধ-বিধ্বস্ত সদ্য স্বাধীন দেশের নাগরিকদের মধ্যে বিশেষ করে গ্রামে এই মশকবাহিত ম্যালেরিয়া রোগ সম্পর্কে সচেতনতা বাড়ানোর প্রয়োজন দেখা দিল। এই সচেতনতা বাড়ানোর কাজে অর্থ নিয়ে এগিয়ে এল ‘ব্রিটিশ সংস্থা ইম্পিরিয়াল কেমিক্যাল ইন্ডাস্ট্রিজ’। দেশব্যাপী ম্যালেরিয়া রোগের বিরুদ্ধে সচেতনতার প্রচারে এই সংস্থার উদ্যোগের একটি কারণ ছিল নিজেদের ফার্মাসিউটিক্যাল ডিভিশনের তৈরি অ্যান্ট-ম্যালেরিয়া ড্রাগ প্যলুড্রিনের প্রচার ও বিক্রি বাড়ানো। ফলি বিলিমোরিয়ার জীবনের কথা বলতে গিয়ে আলাদা করে এই প্রচারচিত্রের নির্মাণের উল্লেখের কারণ হল, এই ছবির শুটিং হয়েছিল পশ্চিমবঙ্গের ডায়মন্ড-হারবারের প্রত্যন্ত একটি গ্রামে।

ফলি বিলিমোরিয়ার জীবনের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য ছবি ‘দ্য হাউস দ্যাট আনন্দ বিল্ট’। মাত্র ২০ মিনিট দৈর্ঘ্যের এই ছবিটি তৈরি হয়েছিল ফলির নিজের প্রযোজনা সংস্থার ব্যানারে, আর এর প্রযোজক ও পরিবেশক ছিল ভারত সরকারের ‘ফিল্মস ডিভিশন’। ১৯৬৭ সালের মার্চ মাসে এ-ছবির শুটিং হয়। ওড়িশার ময়ূরভঞ্জ জেলার বারিপদা এবং বালাসোরের মাঝখানে পাঁচ নম্বর জাতীয় সড়ক থেকে চার কিলোমিটার দূরত্বে অবস্থিত নাদপুরের আদি বাসিন্দা সম্পন্ন চাষি আনন্দ করণের জীবন নিয়ে এ ছবি তৈরি হয়েছিল। স্ত্রী আশা, তিন নাতনি, একজন বিধবা পিসি আর আড়াই বিঘা চাষযোগ্য জমি নিয়ে নাদপুরের মতো প্রত্যন্ত গ্রামে আদিবাস ৬৭ বছরের আনন্দ করণের। আনন্দ জাতিতে বৈশ্য, নিষ্ঠাবান, নিজের সংসারের প্রতি দায়িত্বশীল। ভারতের স্বাধীনতা প্রাপ্তির মাত্র ২০ বছরের মধ্যে সাধারণ এক নাগরিকের জীবন ও তাঁর সংসারের কেমনভাবে উন্নতি ঘটেছে তাই ছিল এ ছবির উপজীব্য। আনন্দ ও আশার মোট সন্তান সংখ্যা চার। তিন ছেলে ও এক মেয়ে। প্রথম সন্তান মেয়ে। এই ছবির বড় অংশ জুড়ে আছে আনন্দর সঙ্গে তাঁর চার ছেলের সম্পর্ক, যাঁরা প্রত্যেকেই শিক্ষিত এবং আধুনিক জীবনের সন্ধানী। আনন্দর ছেলেরা কেউই নাদপুরে আর থাকে না। আনন্দর বড় ছেলে জগন্নাথ নাদপুর থেকে সাত কিলোমিটার দূরের কোর্টে মুহুরির কাজ করে। আনন্দর মেজছেলে যদুনাথ করণ স্টিম টারবাইন কোম্পানির ডেপুটি চিফ ইঞ্জিনিয়ার। দু’বছর সে রাশিয়ায় গিয়েছিল উন্নত ট্রেনিং নিতে। রুশ ভাষা তাঁর আয়ত্তে। আনন্দর আরেক ছেলে যোগেশ্বর খুর্দা জংশনের ক্লার্ক, একজন কোয়ালিফায়েড হোমিপ্যাথি ডাক্তারও সে। এছাড়াও যদুনাথ রেলের লেবার ম্যানেজমেন্টের কাজে সক্রিয়, ক্যান্টিন কমিটির সেক্রেটারি। এই ছবি আমাদের জানায় বড় ছেলে জগন্নাথের বার্ষিক আয় ১৫ হাজার টাকা। আর মেজছেলে যদুনাথের সারা বছরের আয় তিন হাজার টাকা। ছেলেরা প্রত্যেকে নাদপুরের বাইরে নিজেদের প্রতিষ্ঠিত করেছে।

ছবিতে তাঁদের সহজ-সরল সুখী জীবনের ছবি তুলে ধরা হয়েছে খুব স্বল্প সময়ের ফুটেজের মধ্যে দিয়ে। নাদপুরে একটিমাত্র প্রাথমিক বিদ্যালয় ও একটিমাত্র মাধ্যমিক বিদ্যালয়। এছাড়া গ্রামে রয়েছে মন্দির-মসজিদ-গির্জাও। ২০ মিনিটের ছবিতে খুব মুনশিয়ানার সঙ্গে বিলিমোরিয়া তুলে ধরতে সক্ষম হয়েছেন আনন্দের সহজ, সরল, নিস্তরঙ্গ গ্রামীণ জীবনকে। ফিল্মস ডিভিশনের প্রযোজনায় ‘ফ্যামিলি পোর্ট্রেট’ শীর্ষক তথ্যচিত্রের এই সিরিজে সদ্য স্বাধীন ভারতের নাগরিকদের জীবনযাত্রাকেই যে শুধু তুলে ধরার চেষ্টা করেছিলেন পরিচালকরা তা নয়, পরিবর্তে তাঁদের সাফল্য ও আগামীর স্বপ্নকেও তুলে ধরা এই ছবিগুলোর উদ্দেশ্য ছিল।

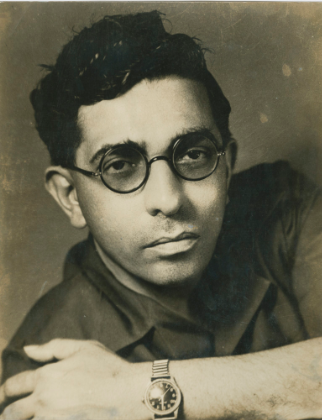

ফলি বিলিমোরিয়ার জন্মেছিলেন ১৯২৩ সালে, তৎকালীন বোম্বাই শহরের এক পারসি পরিবারে। পিতা ছিলেন আইনজীবী। ছোটবেলা থেকেই পড়াশুনোয় মেধাবী ছিলেন ফলি। আইনজীবী বাবার কড়া শাসনেই বড় হয়ে উঠছিলেন। স্কুলের পড়াশোনা শেষ করে ভর্তি হন ডাক্তারি পড়তে। টালমাটাল সময়। ভারত স্বাধীন হওয়ার ঠিক এক বছর আগে, ১৯৪৬ সালে, হঠাৎ করেই পরীক্ষা না-দিয়ে ডাক্তারি পড়া ছেড়ে তিনি যোগ দেন রাজনীতিতে। জাতীয় কংগ্রেসের নেতৃত্বে স্বাধীনতা আন্দোলনে উত্তাল তখন গোটা ভারত। ফলি যোগ দেন কংগ্রেসে। ওই একই সময়ে তিনি যুক্ত হন পল জিলসের প্রোডাকশন কোম্পানিতে। সেখানে পিভি প্যাথের সঙ্গে যৌথভাবে করতে থাকেন ছবি তোলার কাজ। প্রথম দিকে পল জিলসের ইউনিটে ক্যামেরাম্যান হিসেবেই হাত পাকাতে থাকেন ফলি। এই প্রোডাকশান কোম্পানির হয়ে তিনি পরপর দু’-বছর ১৯৪৭ ও ১৯৪৮ সালের জাতীয় কংগ্রেসের অধিবেশনের ছবি তোলেন। তিনি হলেন সেই যুগের মানুষ যাঁরা প্রথমে ভারতকে ব্রিটিশের কলোনি হিসেবে এবং পরে একটি স্বাধীন রাষ্ট্র হিসেবে আত্মপ্রকাশ করতে দেখেছেন। পরবর্তীকালে ফলি একাই ‘বার্মা শেল গ্রুপ’, ‘ব্রিটিশ ট্রান্সপোর্ট’, ‘ইউএসআইএস’-এর মতো কোম্পানির হয়ে এবং অনেক ব্যক্তিগত স্পনসরশিপেও তথ্যচিত্র ও প্রচারচিত্র নির্মাণের কাজ করেছেন। জিলস ১৯৫৯ সালে পাকাপাকিভাবে জার্মানিতে চলে গেলে ফলি বিলিমোরিয়া নিজের নামে প্রযোজনা সংস্থা তৈরি করেন। ছবি তৈরির কাজ থেকে ১৯৮৭ সাল নাগাদ পাকাপাকিভাবে অবসর নেন তিনি। যদিও এর পরেও ১৯৯২ সালে, দ্বিতীয় মুম্বই ইন্টারন্যাশনাল ফিল্ম ফেস্টিভ্যালের জুড়ি হিসেবে কাজ করেছেন তিনি একবার। আর সারাজীবন চলচ্চিত্র জগতে কৃতিত্বের সঙ্গে কাজের স্বীকৃতি হিসেবে তিনি ১৯৯৮ সালে মুম্বই ইন্টারন্যাশনাল ফিল্ম ফেস্টিভ্যালে ‘ভি শান্তারাম লাইফটাইম অ্যাচিভমেন্ট অ্যাওয়ার্ড’ পান। ৭৭ বছর বয়সে, ২০০১ সালে ফলি বিলিমোরিয়া প্রয়াত হন মুম্বইতে।

A Unit of: Sangbad Pratidin Digital Private Limited. All rights reserved