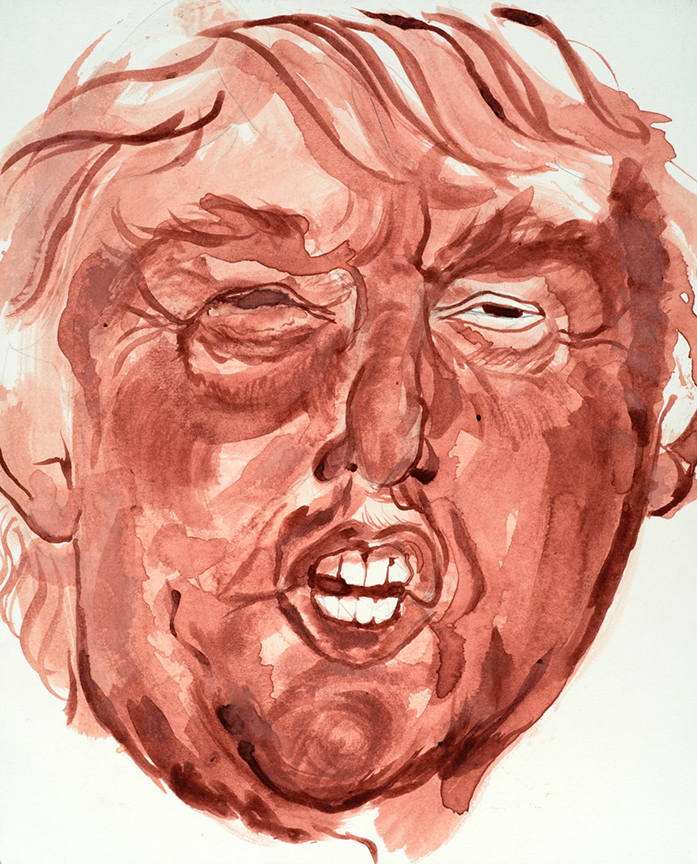

২০১৫ সালে মার্কিন রাষ্ট্রপতি পদে মনোনয়নের লড়াইয়ের মাঝামাঝি সময়ে, তৎকালীন সম্ভাব্য প্রার্থী ডোনাল্ড ট্রাম্প মন্তব্য করেছিলেন যে, ফক্স নিউজের উপস্থাপক মেগান কেলি অবিশ্বস্ত, কারণ তিনি (যাই হোক) রক্তাক্ত। এর অর্থ এই ছিল যে কেলি এবং সাধারণভাবে মহিলারা, ঋতুস্রাবের সময় নির্ভরযোগ্য নন। তারই জবাবে, শিল্পী সারা লেভি, ট্রাম্পকে তাঁর নিজের বর্জ্য, ঋতুরক্ত দিয়ে এঁকে প্রতিকৃতি তৈরি করেছিলেন, ‘ব্লাডি ট্রাম্প (যাই হোক)’। নারীবাদী শিল্পী সারা লেভির রাজনৈতিক প্রতিবাদের চিত্র, ট্রাম্প যুগের একটি গুরুত্বপূর্ণ শিল্পকর্ম হিসেবে বিবেচিত হয়। পরবর্তীকালে ছবিটা নিলাম করে বিক্রির অর্থ শিল্পী দান করেন কোনও এক চ্যারিটি সংস্থাকে।

১০.

শিল্প-সাহিত্য-বিজ্ঞান। আমাদের প্রাত্যহিক জীবন-যাপনের হাল হকিকত খুঁজতে গল্পের আসর ফেঁদে বসেছি এই সিরিজে। কয়েকটা পর্ব হল, প্রতিক্রিয়া মন্দ নয়। আগের একটা পর্বে যেখানে আবর্জনা নিয়ে লেখা, সেটার দারুণ সাড়া। অনেক মন্তব্যের মধ্যে আমাদের বন্ধু সিদ্ধার্থ মুখোপাধ্যায়ের মন্তব্যটা সহজ, সুন্দর এবং গুরুত্বপূর্ণ। ও বলেছে, ‘সব আবর্জনাই বর্জ্য না, যত বেশি রিসাইকল করা যায় ততই পরিবেশের জন্য মঙ্গল’। কথাটা উল্টো করে বললেও আরেকরকম মানে দাঁড়ায়, ‘সব বর্জ্যই আবর্জনা নয়’।

এখন কথা হল, এই যে আরামের, ব্যারামের কিংবা বিলাসিতার ফসল, মানুষের ‘বিষ্ঠা’, সেই বর্জ্যটা নিয়ে গল্পগুজব, শিল্প, সাহিত্য হয় না? এই বর্জ্য বস্তুটা থেকে শিল্প-সাহিত্য কি দূরে সরে আছে? সেটাকেই বিষয় করে এবারের পর্ব, বিষ্ঠা উপাখ্যান।

গোড়ায় রাখছি কিছু বিদেশের কাহিনি আর শেষভাগে আমাদের দেশের। শুরুতে এ-ও বলে রাখি, এখানে আলোচনার খাতিরে যে ক’টা উদাহরণ থাকবে, তার কোনওটাই নাক টিপে শুনতে বা পড়তে হবে না।

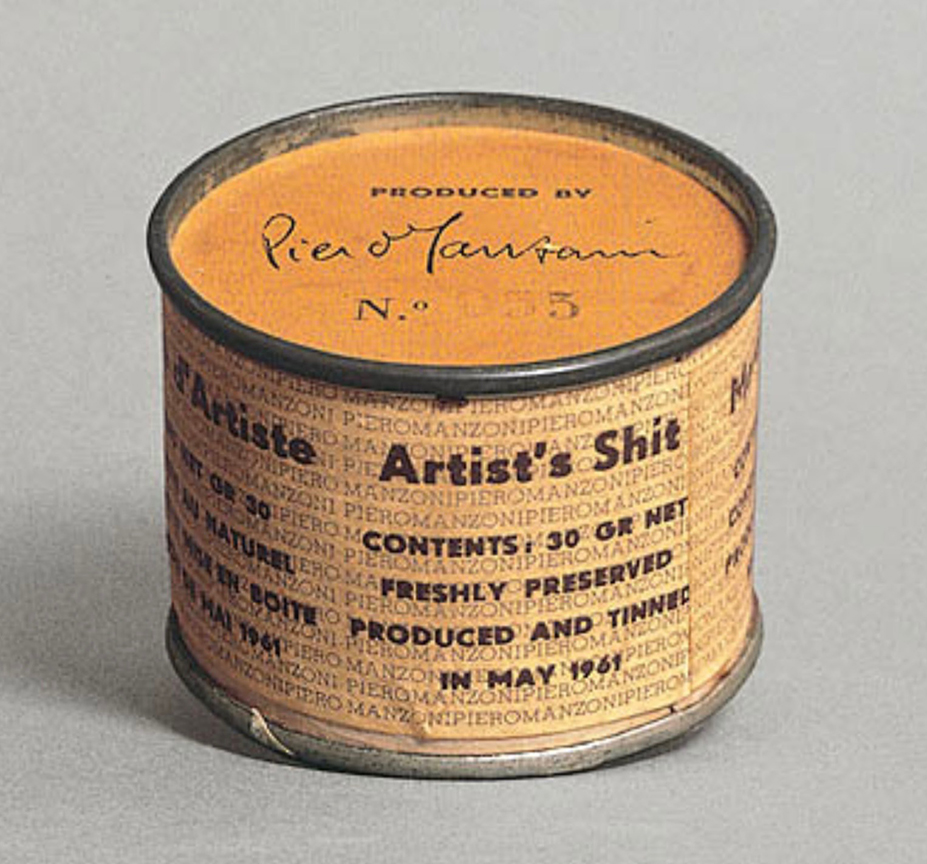

প্রথমটায় একজন ইতালীয় শিল্পী, পিয়েরো মানজোনি (১৯৩৩-১৯৬৩), যিনি আধুনিক শিল্পের প্রতি বিদ্রুপাত্মক দৃষ্টিভঙ্গির জন্য সর্বাধিক পরিচিত। তাঁর কর্মকাণ্ডের বর্ণনায় বলা হয়: ‘এ নিছক রসিকতা, শিল্প বাজারের একরকম প্যারোডি এবং কনজিউমারিজমের তৈরি ভোগবাদে উৎপন্ন বর্জ্যের সমালোচনা’।

১৯৬১ সালের মে মাস, মানজোনি ৯০টি ছোট ছোট টিনের ক্যান তৈরি করলেন। প্রতিটি ক্যানের দেওয়া হল আলাদা নম্বর, যার ওপর লেখা ছিল– “আর্টিস্ট’স শিট”, শিল্পীর বিষ্ঠা। শিল্পবস্তুর প্রকৃতিকে উপহাস করার জন্য, ৯০টি টিনের ক্যানে ৩০ গ্রাম করে নিজের মল ভরে ফেলার সিদ্ধান্ত নিলেন। প্রতিটি ক্যানের ৩০ গ্রাম ওজনের শিল্পীর বিষ্ঠার মূল্য নির্ধারণ করা হয়েছিল তখনকার বাজারে সোনার মূল্যের ওপর ভিত্তি করে, ৩৭ মার্কিন ডলার (এখন ভারতীয় মুদ্রায় ৩,২৬৬)। পরে সোনার বাজার দর অনুসারে শিল্পের দাম ওঠানামা করবে।

মানজোনি বলতে চেয়েছিলেন, যদি সংগ্রাহকরা শিল্পীর কাছে অন্তরঙ্গ, ব্যক্তিগত কিছু চান, তাহলে শিল্পীর নিজস্ব বিষ্ঠা আছে। বেচারা মানজোনি ১৯৬৩ সালে অল্প বয়সে মারা যান এবং তিনি বুঝতেও পারেননি যে, তাঁর ‘নিজস্ব’ জিনিসের দাম কোথায় পৌঁছেছিল!

ক্যানের মধ্যের বস্তুটা কিন্তু এখনও একটা বিতর্কিত, রহস্য। ক্যানগুলো খোলার পর শিল্পকর্মের মূল্য নষ্ট হয়ে যেতে পারে, তাই কখনও তা খোলা হয়নি। অনেকেই অনুমান করেছিলেন ভিতরে প্লাস্টার রাখা আছে। এসব সত্ত্বেও পরবর্তী বছরগুলোতে, ক্যানগুলো সারা বিশ্বের বিভিন্ন শিল্প সংগ্রহে ছড়িয়ে পড়েছে এবং দাম মুদ্রাস্ফীতিকে ছাড়িয়ে গেছে।

২০০৮ সালে সদেবি’স-এ টিন নম্বর ৮৩, নিলামের জন্য রাখা হয়েছিল যার আনুমানিক মূল্য ছিল ৫০,০০০ থেকে ৭০,০০০ পাউন্ড। শেষে বিক্রি হয়েছিল ৯৭,২৫০ পাউন্ডে (এখনকার ভারতীয় মুদ্রায় ১,১৪,৫২,১৬০)। ২০১৫ সালে টিন নম্বর ৫৪, ক্রিস্টিস-এর নিলামে ১,৮২,৫০০ পাউন্ডে বিক্রি হয়েছিল (এখনকার ভারতীয় মুদ্রায় ২,১৪,৯১,২০০)। পৃথিবীর সেরা শিল্প সংগ্রহশালা, নিউ ইয়র্কের ‘গুগেনহাইম’ এবং লন্ডনের ‘টেট মডার্ন’ এ মানজোনির ক্যান সংগ্রহে আছে। হয়তো সেগুলো সাধারণের জন্য প্রদর্শনীতে নেই।

ক্যানবন্দি, অদৃশ্য নয় এবার। প্রকাশ্যে মহাসমারোহে বিষ্ঠার বিশাল ভাস্কর্য। বহু অর্থ ব্যয় করে বিশাল মাপের ভাস্কর্যের সেই প্রদর্শনী হলো রটারডামের বিখ্যাত মিউজিয়ামে। ‘Vorm – Fellows – Attitude’ শিরোনামে চারজন ভাস্করের কাজ। Wolfgang Gantner, Ali Janka, Florian Reither, এবং Tobias Urban– তাঁদের নাম।

ভাস্কর্য: চার রকম চেহারার চারটে বিষ্ঠা। মানুষের। খুব রিয়ালিস্টিক আর এত বড়, তিনতলা সমান উঁচু প্রদর্শনীকক্ষের প্রায় ছাদ ছুঁয়ে যায়। ভাস্কর্যগুলোর একটার চেহারা সাধারণ, এক প্যাঁচ ঘুরে ছুঁচলো হয়ে ঊর্ধ্বমুখী। রং হালকা বাদামি। আর একটা কালো, শুরুর দিকটা ভীষণ বড়, শক্ত ফাটা ফাটা, পরে একটু মসৃণ হয়ে লম্বা। যেন প্রসব যন্ত্রণার পরে ভূপতিত। অন্য দুটোর একটা ন্যাতানো সাপের মতো, আর একটা স্তূপীকৃত। মানুষের ছুতমার্গকে চটকে দিয়ে প্রতিষ্ঠিত হল নতুন উত্তেজনা। বলা বাহুল্য, দর্শক শিল্পকর্মের পাশে শুয়ে, বসে, আদর করে ছবি তুলেছে দলে দলে। শিল্পকর্মের চারপাশ ঘুরে ছোটদের নাচনকোঁদনের ব্যাপারটাও মজার।

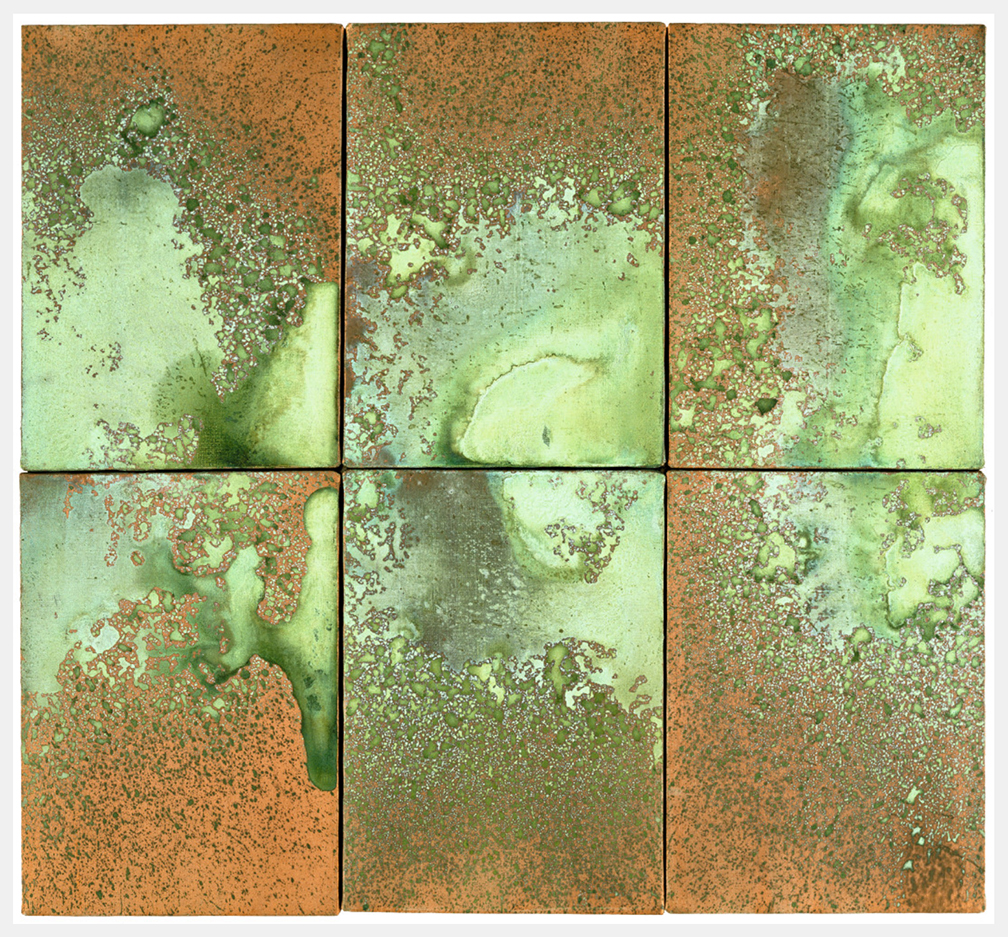

মানজোনি, বিষ্ঠাকে শিল্পে ব্যবহার করার চেষ্টা করেছিলেন ব্যঙ্গাত্মকভাবে, অন্যদিকে পপ আর্টের প্রখ্যাত মার্কিন শিল্পী, অ্যান্ডি ওয়ারহল, বিজ্ঞানভিত্তিক পরীক্ষা-নিরীক্ষার মাধ্যমে ব্যক্তিগত বর্জ্যের মধ্যে দেখতে চেয়েছিলেন রাসায়নিক বিক্রিয়া।

সময়টা ১৯৭৭। অ্যান্ডি ওয়ারহল, জারণ চিত্রকর্ম (Oxidation paintings) নামে এমন একটা প্রকল্প শুরু করেছিলেন, যেখানে তিনি খুঁজছিলেন প্রস্রাবের রাসায়নিক সম্ভাবনাগুলোকে। ১৯৭০-এর দশকের শেষ থেকে ১৯৮০-এর দশকের গোড়ার দিকের তার জারণ চিত্রকর্মে, শিল্পী নিজে এবং বন্ধুবান্ধব এবং সহকর্মীরা তামার চাদরে প্রস্রাব করেছিলেন। ‘ওয়ারহল জাদুঘর’ বর্ণনা করেছে, ইউরিক অ্যাসিড তামার রঙের সঙ্গে বিক্রিয়া করে, বিশুদ্ধ ধাতুর উপাদানগুলি অপসারণ করে খনিজ লবণ তৈরি করে। ফলস্বরূপ ধাতু পাত্রের গায়ে অগোছালো ভাবে যে ছাপ ফেলেছে, তা থেকে তৈরি হল অদ্ভুত সব বিমূর্ত চিত্রকলা।

এবার প্রতিবাদে অনন্য নিজস্ব বর্জ্য। ২০১৫ সালে মার্কিন রাষ্ট্রপতি পদে মনোনয়নের লড়াইয়ের মাঝামাঝি সময়ে, তৎকালীন সম্ভাব্য প্রার্থী ডোনাল্ড ট্রাম্প মন্তব্য করেছিলেন যে, ফক্স নিউজের উপস্থাপক মেগান কেলি অবিশ্বস্ত, কারণ তিনি (যাই হোক) রক্তাক্ত। এর অর্থ এই ছিল যে, কেলি এবং সাধারণভাবে মহিলারা, ঋতুস্রাবের সময় নির্ভরযোগ্য নন। তারই জবাবে, শিল্পী সারা লেভি, ট্রাম্পকে তাঁর নিজের বর্জ্য, ঋতুরক্ত দিয়ে এঁকে প্রতিকৃতি তৈরি করেছিলেন, ‘ব্লাডি ট্রাম্প (যাই হোক)’।

নারীবাদী শিল্পী সারা লেভির রাজনৈতিক প্রতিবাদের চিত্র, ট্রাম্প যুগের একটি গুরুত্বপূর্ণ শিল্পকর্ম হিসেবে বিবেচিত হয়। পরবর্তীকালে ছবিটা নিলাম করে বিক্রির অর্থ শিল্পী দান করেন কোনও এক চ্যারিটি সংস্থাকে।

আজকাল কোনও রকম আশ্চর্য খবর পেলে আমরা আর আকাশ থেকে পড়ি না। আর্টনেট নিউজ-এর খবর অনুযায়ী, এক সময় পাবলো পিকাসোও নাকি তাঁর মেয়ের মল দিয়ে ছবি এঁকেছেন। শিল্পীর উজ্জ্বল বাদামি রঙের সে এক রহস্য। সবসময় কিছু গোপন কথা থাকে, যা বলার জন্য নয়। আমাদের কি সত্যিই জানা দরকার ছিল যে, পাবলো পিকাসো মাঝে মাঝে তার মেয়ের বিষ্ঠা দিয়ে ছবি আঁকতেন?

পেজ সিক্সের রিপোর্ট অনুসারে, ‘পু-ক্যাসো’ সম্পর্কে খবরটি শিল্পীর নাতনি ডায়ানা উইডমায়ার পিকাসোর কাছ থেকে এসেছে এবং এটা ছিল অনেকদিনের পারিবারিক গোপনীয়তা। পিকাসো কতবার এই অপ্রচলিত শিল্প সরঞ্জামের দিকে ঝুঁকেছিলেন, তা স্পষ্ট নয়। তবে ওঁর ১৯৩৮ সালের স্টিল-লাইফ সিরিজে সে ছবি প্রদর্শিত হয়েছিল বলে জানা গিয়েছে।

শোনা যায়, পিকাসো তাঁর মেয়ে, ‘মায়া’র মল ব্যবহার করে ক্যানভাসে স্টিল-লাইফ আঁকছিলেন। তখন তার বয়স ছিল মাত্র তিন বছর। শিল্পীর মতে, মায়ের বুকের দুধ খাওয়ানো শিশুর বিষ্ঠায় নাকি একটা অনন্য টেক্সচার এবং হলুদাভ বাদামি রং থাকে, ব্যাখ্যা করেছিলেন উইডমায়ার পিকাসো, তাঁর লেখায়।

প্রিয় পাঠক, এতক্ষণে যা হচ্ছিল তা বড্ড বেশি বিলিতি। দেশজ বা বঙ্গজ বলে কিছু হয় না? ইয়েস, হয় বইকি! সেখানে তো আমিই আছি সাক্ষী হিসেবে।

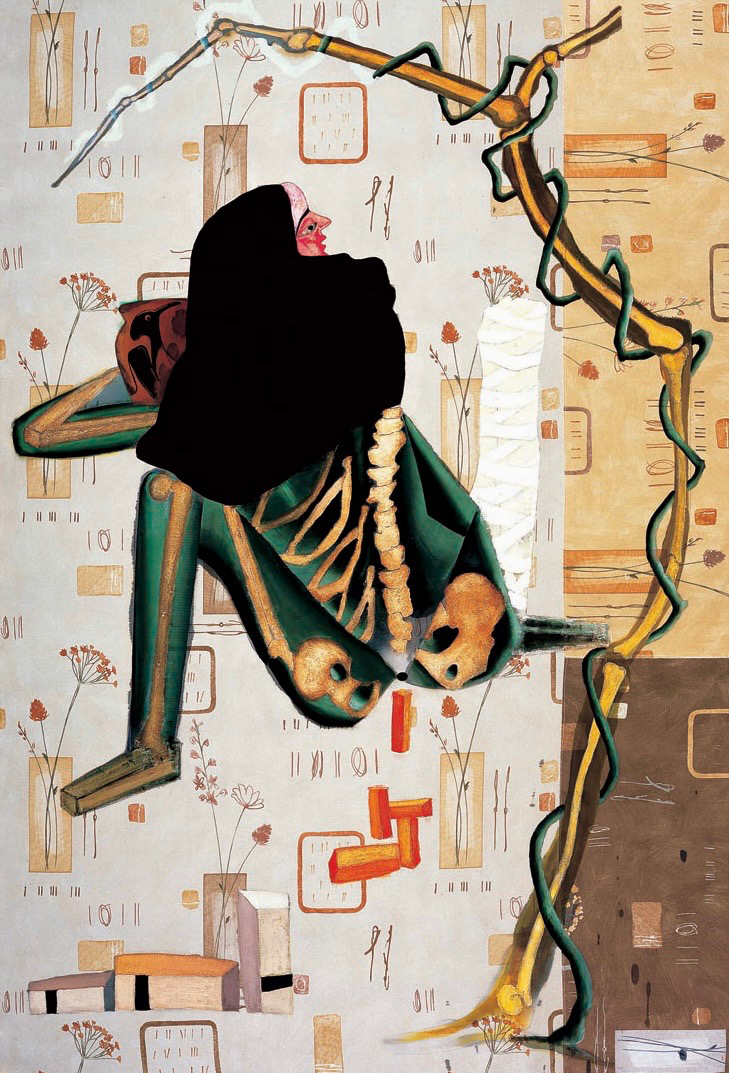

চিত্রকলার ক্ষেত্রে মুম্বইয়ে আমাদের বন্ধু, প্রখ্যাত শিল্পী অতুল দোদিয়া তার অনেক ছবিতে বিভিন্ন চরিত্রের মল ত্যাগের আয়োজন করেছে বেশ আধুনিক এবং অর্থপূর্ণভাবে। বিষ্ঠার আকার আর বর্ণও দৃষ্টিনন্দন। তাদের কেউ বা চৌকো চৌকো, কেউ আবার সসেজের মতো গোলগাল। সবসময় রং বাদামি নয়। লাল-নীল-সবুজ-বেগুনি। আর যে ছবিতে ছড়িয়ে আছে তরল আকারে, তার রং সোনালি।

আনন্দবাজার পত্রিকার এককালের দাপুটে আর্ট ডিরেক্টর, দাদা কাম বন্ধু বিপুল গুহ ছিলেন অসাধারণ ভালো ফোটোগ্রাফার। তাঁর তোলা অনেক ছবি, রেলস্টেশন সংলগ্ন জলের অভাবগ্রস্ত পাবলিক টয়লেটের প্যান এবং আশপাশে স্তুপীকৃত বিষ্ঠা, এক অদ্ভুত আবিষ্কার। সবই যেন উৎকৃষ্ট বিমূর্ত শিল্পের উদাহরণ।

এই ফাঁকে হালফিলের ইমোজির কথাটাও বলে নিই। ইমোজি এখন তো আধুনিক ভাষা। সাংকেতিক ছবির ভাষার মধ্যে ঢুকে পড়েছে বিষ্ঠা। দেশ-বিদেশ মিলিয়ে, আজকালকার ছেলেমেয়েরা ‘যাচ্ছেতাই’, ‘পচা’ ইত্যাদি বোঝাতে যে ইমোজি ব্যবহার করে, তা একটি বিষ্ঠার ছবি। পুপ ইমোজি। ডাকনাম ‘পুমোজি’। ‘পাইল অফ পু’, যা ‘পু-ইমোজি’ নামেও পরিচিত। এটা একটা ইমোজি, যা কুণ্ডলীকৃত মলের স্তূপের মতো, যেখানে কার্টুনের চোখ এবং একটা বড় হাসি দিয়ে অলংকৃত করা। গ্রাফিক্সে তার একাধিক রূপ। ইমোজিটা পশ্চিমের দিকে হাস্যরস, অসম্মতি এবং ঘেন্নার কিন্তু পুবে, জাপানে সৌভাগ্য প্রকাশ করতে ব্যবহার হয়।

পুরনো দিনের স্থানীয় শিল্প বলতে মনে পড়ছে কৃষ্ণনগরের পুতুলের কথা। মানুষ পুতুল নয়, ফলমূল, পশুপাখি বা ছোটখাটো কিছু জিনিসের হুবহু মূর্তি, যা দেখে অবাক হওয়ার মতো। সেখানে দেখেছি আপেল, আতা, কমলালেবু, কলা ইত্যাদি। সবচেয়ে মজার লাগতো টিয়াপাখি আর গলদা চিংড়ি। পানের খিলি, সুপুরির কুচি, লবঙ্গ, বিস্কুট এমন সব ছোট কিছু জিনিস, দেখে হঠাৎ সত্যি মনে হত। লোকে বলে জামাই ঠকানোর সরঞ্জাম। উত্তর কলকাতার টালা পার্কে একবার মেলায় দেখেছিলাম কৃষ্ণনগরের মাটির পুতুলের দোকান। সেখানে ছিল পুমোজির মতো খেলনা বিষ্ঠা। এতই নিখুঁত যে, গায়ে তার কোথাও কোথাও বদহজমের সবজির কুচি, কোথাও আবার শুকনো লংকার টুকরো।

স্থাপত্যের কথা যদি হয়, তাহলে আধুনিক পৃথিবীর টয়লেট আর তার জন্য বিপুল অর্থ ব্যয় আমাদের ধারণার বাইরে। একার স্বর্গ। পুরনো দিনেও ছিল। বন্ধু রাজর্ষি চ্যাটার্জির পুরুলিয়ার আদিবাড়ি দেখে এলাম। নেতাজি সুভাষচন্দ্রের পদধূলি ধন্য ইমারত। পুরো জমিদারি মেজাজের, নীলকণ্ঠ নিবাস। ঢোকার গেট, বেরনোর পথ, দরকারে পালানোর পথ, গোপন কক্ষ ছাপিয়ে যা মনে ধরে আছে, তা হল এক অদ্ভুত টয়লেট। দু’জনে একসঙ্গে এক টয়লেটে যাওয়ার ব্যবস্থা। ঘরের মধ্যিখানে ডবল প্যান এবং পা-দানি এমনভাবে সাজানো যেখানে দু’জন কাছাকাছি অথচ উল্টোদিকে মুখ করে বসে সুখ-দুঃখের গল্প করা যায়। যাকে বলে ফুর্তির সুরক্ষিত পাকা পায়খানা।

ফুর্তির কথায় মনে পড়ছে কফি-প্রীতির এক গল্প। লুয়াক কফি। কফির দেশ ইন্দোনেশিয়ার বালি দ্বীপে গিয়ে বিচিত্র এই কফির প্রেমে পড়ি। এই কফির ঘ্রাণে পাগল হয়ে বেশ কয়েক প্যাকেট দেশেও এনেছিলাম। বন্ধুরাও অবাক এবং প্রক্রিয়া সম্পর্কে জেনে হতবাক। বিড়াল জাতীয় এক জন্তুর অবদান অনেকটা এই কফির পিছনে। আমাদের দেশে ওই প্রজাতির জন্তুটার নাম ‘গন্ধগোকুল’। গাছ থেকে বেছে বেছে সবচেয়ে উৎকৃষ্ট কফির ফলগুলো খায় গন্ধগোকুল। বীজগুলো হজম হয় না। পরে সময়মতো সংগ্রহ করা হয় তাদের বিষ্ঠা। তা থেকে বাছাই আর পরিষ্কার করা হয় কফির বীজগুলো। তৈরি হয় লুয়াক কফি, পৃথিবীর সবচেয়ে দামি এবং জনপ্রিয়। ইন্দোনেশিয়ান ভাষায় বলে ‘কোপি লুয়াক’।

বর্জ্য বিষয়ে বিশেষ আলোচনা শেষ করার আগে একটু বিজ্ঞান ছুঁয়ে যাব। আর একবার স্মরণ করব, বর্জ্যের রিসাইকল। যেমন বিষ্ঠা থেকে শক্তি উৎপাদন। প্রচুর জৈব উপাদান থাকে বিষ্ঠায়, যা থেকে অ্যানারোবিক ডাইজেশন প্রক্রিয়ার মাধ্যমে বায়োগ্যাস (মিথেন) তৈরি করা যায়। গ্রামাঞ্চলে গবাদি পশুর গোবরের গ্যাসচালিত চুলা বা বিদ্যুৎ উৎপাদন প্রকল্পে এই পদ্ধতি ব্যবহার হয়। কিছু দেশে (যেমন জাপান, নরওয়ে, ভারত) মানুষের বর্জ্য থেকে শক্তি উৎপাদনের প্রচেষ্টা চলছে, যা রান্নার জ্বালানি কিংবা গাড়ি চালানোয় ব্যবহার করা যাবে। পরিবেশ ও কৃষিক্ষেত্রে অর্গানিক সার হিসেবে ব্যবহারও করা যাবে, কারণ এতে নাইট্রোজেন, ফসফরাস, পটাশিয়ামের মতো পুষ্টি উপাদান থাকে, যা মাটির উর্বরতা বাড়ায়।

মল-মূত্র-রক্ত ইত্যাদি বর্জ্য পরীক্ষা রোগ নির্ণয়ের প্রথম এবং প্রধান হাতিয়ার, সেকথা সবার জানা। একটা সুস্থ মানুষের মল আর একটা অসুস্থ মানুষের শরীরের মধ্যে রেখে চিকিৎসা হচ্ছে সেটাও অদ্ভুত। মল বিশ্লেষণ করে বিজ্ঞানীরা অনেক রোগের উপস্থিতি আগেই শনাক্ত করেন। এছাড়া মানুষ এখন ডাক্তারের কাছে যাওয়ার আগে নিজেই অনেক পরীক্ষা ঘরে বসে নিজেই করে থাকে। গবেষকরা এখন এমন ‘স্মার্ট টয়লেট’ তৈরি করছেন, যা স্বয়ংক্রিয়ভাবে মল বিশ্লেষণ করে ব্যবহারকারীর স্বাস্থ্য রিপোর্ট দিতে পারবে!

শতাব্দীপ্রাচীন বিষয়টার সাহিত্যের এলাকায় গেলাম না এ-যাত্রায়। তবে একটা ব্যাপার পরিষ্কার, শিল্পকলায় বিষ্ঠা মানে ব্যঙ্গ, বিদ্রুপ অথবা প্রতিবাদ। পরিশেষে পৌঁছে যাই গ্রামীণ বাংলায়। একেবারে কবির ভাষায়, বাংলার নদী মাঠ ক্ষেত ভালোবেসে।

গ্রাম্যজীবনে ছেলেবেলায় আমরাও খেলাধুলোর শেষে, সাঁঝের আঁধারে মাঠেঘাটে বন্ধুরা মিলে গল্প করতে করতে ‘কম্মটি’ করতাম। প্যান্ট বগলে পাশাপাশি। বসার সময় সোশ্যাল ডিস্ট্যান্সিং-এর মতো একটা দূরত্ব। মাপার জন্য কায়দাটা হল, পাশের বন্ধুদের দিকে দু‘হাত বাড়ালে যেন একে অপরের আঙ্গুল না ছোঁয়। দূরত্ব কম হলে বসে বসেই গোড়ালি উঁচু করে, পেঙ্গুইনের মতো সরে সরে ঠিক করে নেওয়া। খুব বেশি দূর হলে আবার ভূতের ভয়। ছোটদের বেলায় তো এরকম, আর বড়দের? তাদের গল্প অন্যরকম।

নদীবক্ষে রাতের প্রথম প্রহর। নদীতীরে গাছের মাথায় ঘোলা চাঁদ। তিরতিরে ঢেউয়ের মাথায় হালকা দুলছে ছোট্ট একখানি জেলেডিঙি। সবে জাল পাতা হয়েছে। জাল গোটানোর আগে বেশ খানিকটা অবসর। এটাই শুভক্ষণ। মাঝ বরাবর নৌকোর কানায় বসে একাকী আরোহী। শরীরের ওজনে নৌকো সামান্য হেলে আছে জলের দিকে। বাতাসে জারুল কিংবা হিজল ফুলের গন্ধ। নদী থেকে উঠে আসা ঝিরঝিরে হাওয়া লাগছে আরোহীর অনাচ্ছাদিত অঙ্গে। হাতে তার জ্বলন্ত বিড়ি আর মুখে ভাটিয়ালির সুর।

…পড়ুন অল্পবিজ্ঞান-এর অন্যান্য পর্ব…

পর্ব ৯: বাস্তব আর ভার্চুয়ালের সীমান্তে দাঁড়িয়ে হাইব্রিড আর্ট প্রশ্ন করতে শেখায়– শিল্প কী?

পর্ব ৮: মগজে না ঢুকলে শিল্পও আবর্জনা

পর্ব ৭: ছবির অসুখ-বিসুখ, ছবির ডাক্তার

পর্ব ৬: বিসর্জনের মতোই একটু একটু করে ফিকে হয়ে যাচ্ছে পৃথিবীর রং ও রূপ

পর্ব ৫: জীবন আসলে ক্যালাইডোস্কোপ, সামান্য ঘোরালেই বদলে যায় একঘেয়ে নকশা

পর্ব ৪: কুকুরেরই জাত ভাই, অথচ শিয়াল সম্পর্কে আমরা কতটুকু জানি?

পর্ব ৩: অন্ধকারে অল্প আলোর মায়া, ফুরয় না কোনওদিন!

পর্ব ২: বজ্রবিদ্যুৎ ভর্তি আকাশে ঘুড়ি উড়িয়ে আমাদের চিরকালের নায়ক হয়ে আছেন বেঞ্জামিন ফ্র্যাঙ্কলিন

A Unit of: Sangbad Pratidin Digital Private Limited. All rights reserved