ভারত, ইংল্যান্ড, আমেরিকা। এই তিন দেশেরই লেখক রুশদি। এবং ‘দ্য ইলেভেনথ আওয়ার’-এর গল্পের শিকড় ছড়িয়ে আছে এই তিন দেশেই। যে দু’জন প্রতিবেশীকে নিয়ে ‘ইন দ্য সাউথ’ গল্পটা লিখেছেন রুশদি, তারা কেমন? মোদ্দা কথা, একজন বিষাদময়, নিরাশ, কর্মবিমুখ। অন্যজন আশাবাদী, কর্মমুখী, পজিটিভ। এই দু’জন দেশব্যাপী সুনামির প্রেক্ষিতে কীভাবে দেখছে বেঁচে থাকার সমস্যা, ক্রমিক বার্ধক্যের অনিবার্যতা এবং আসন্ন মৃত্যুর অন্ধকারকে।

৬৯.

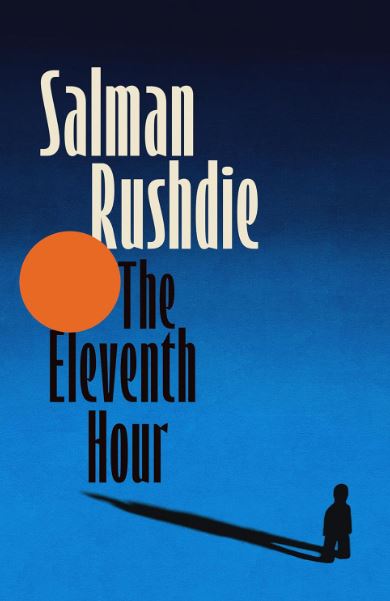

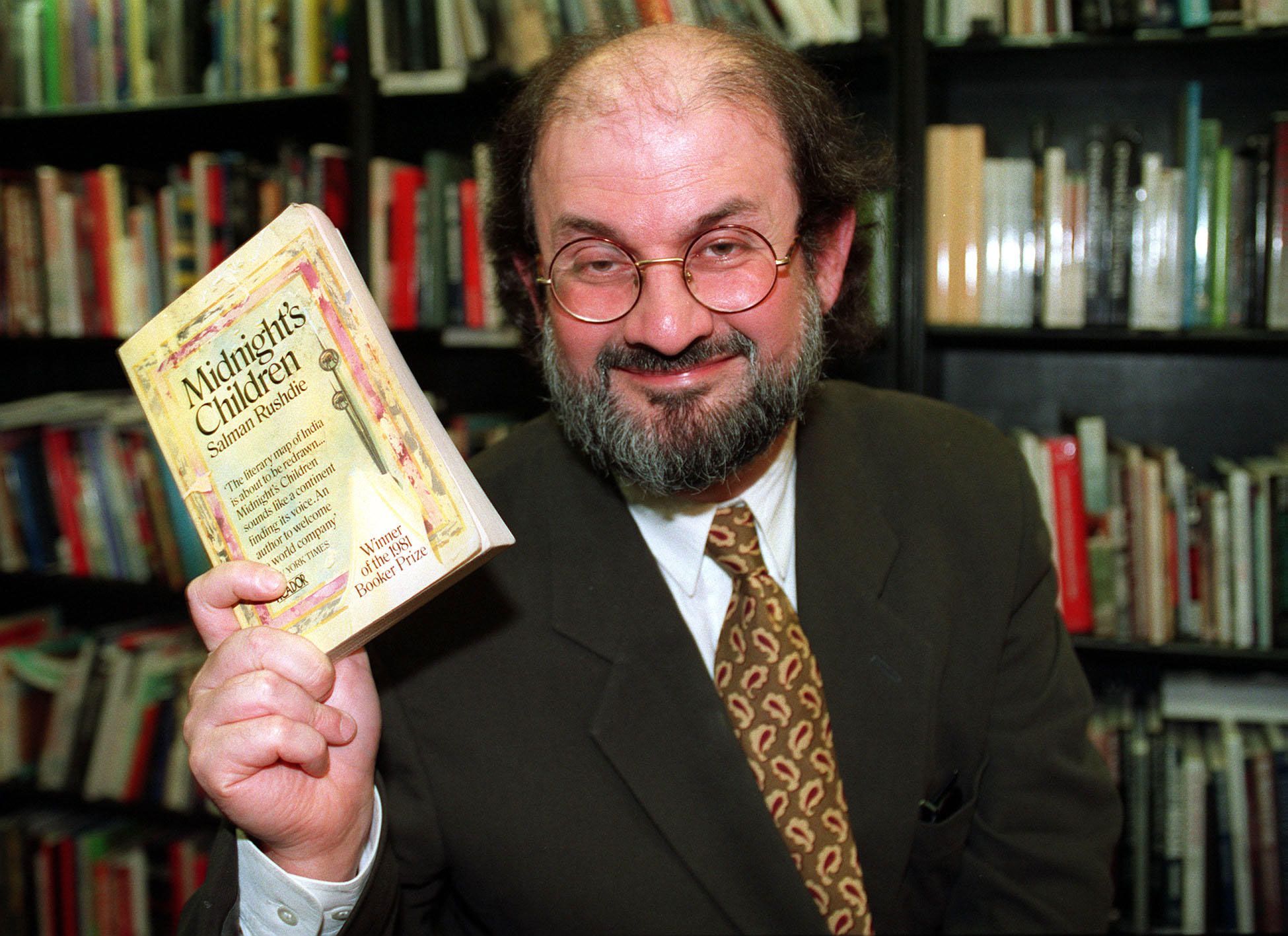

সলমন রুশদির পাঁচটা ছোটগল্প নিয়ে এক অনন্য কুইন্টেট বা ‘পঞ্চক’– ‘দ্য ইলেভেনথ আওয়ার’ প্রকাশিত হল লন্ডনে, ৪ নভেম্বর। আর ১০ তারিখে হাতে পেলাম এই বই। এক সময়ে বিলেত, আমেরিকায় প্রকাশিত বই হাতে পেতে হাপিত্যেশ করে বসে থাকতে হত। এখন পৃথিবী কত ছোট হয়ে গিয়েছে! আধুনিক গতি খুন করেছে দূরত্ব আর প্রতীক্ষাকে। ধৈর্যকেও।

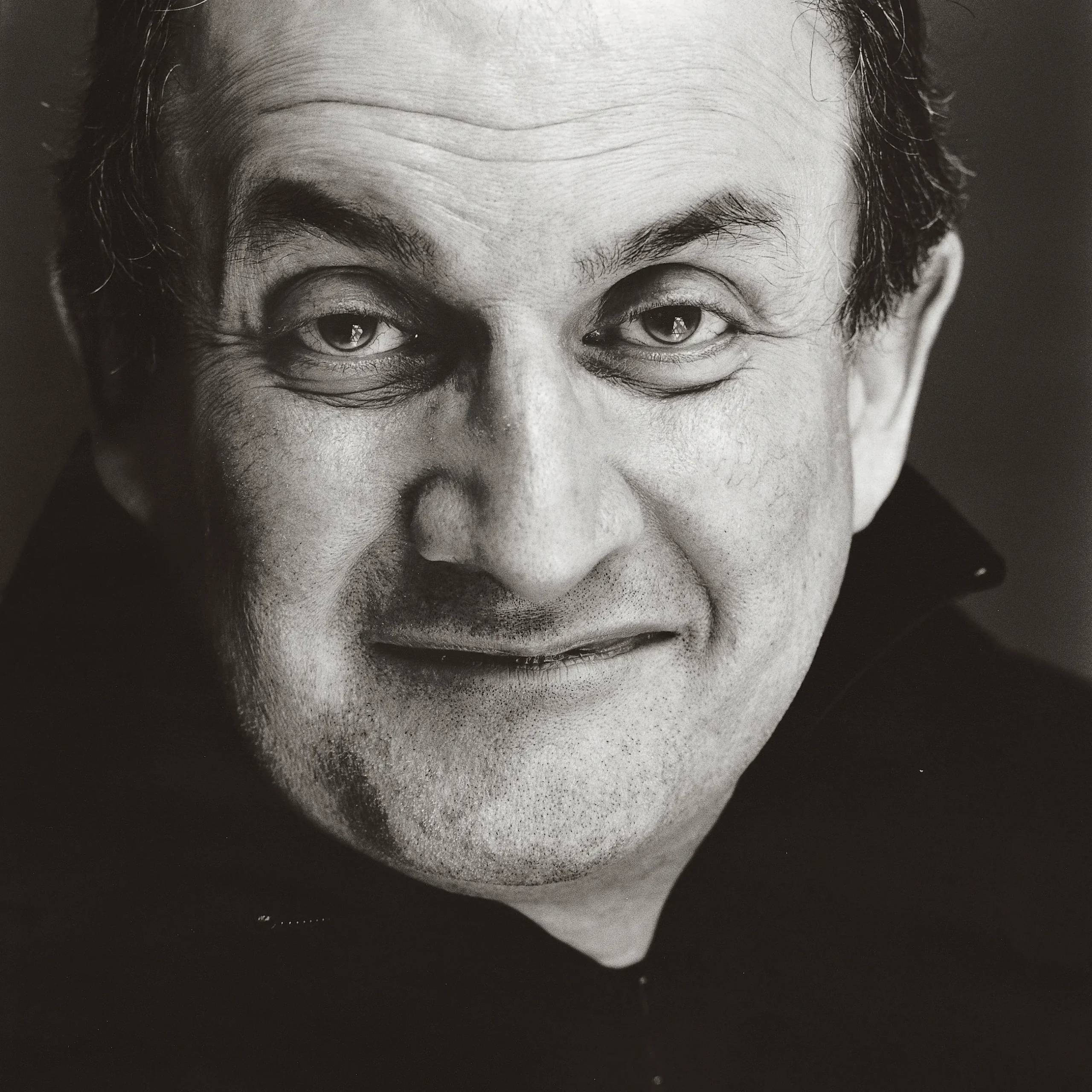

সলমন রুশদির প্রেমে পড়েছিলাম কবে? যেদিন প্রেমে না পড়ে উপায় ছিল না এই লেখা পড়ার পরে:

Make no mistake. You can change things. Question everything, take nothing for granted, argue with all received ideas, don’t respect what does not deserve respect; speak your mind, don’t censor; use your imagination and express what it tells you to express. These are the weapons of the mind.

ঠিক কথাটা জেনে রাখো, তুমি বদলে দিতে পারো। সর্ব বিষয়ে প্রশ্ন তোলো। কোনও কিছু প্রশ্নের ঊর্ধ্বে নয়। কোনও কিছু প্রশ্নহীন মেনে নিও না। তোমাকে গিলিয়ে দেওয়া সব ভাবনার সঙ্গে তর্ক করো। যা শ্রদ্ধার যোগ্য নয়, তাকে শ্রদ্ধা কোরো না। মনের কথা খুলে বলো। মনের কথাকে কাটছাঁট কোরো না। ব্যবহার করো তোমার কল্পনাকে এবং কল্পনা তোমাকে যা কিছু প্রকাশ করতে বলছে, প্রকাশ করো। চিনে নাও, এইগুলোই মনের অস্ত্র।

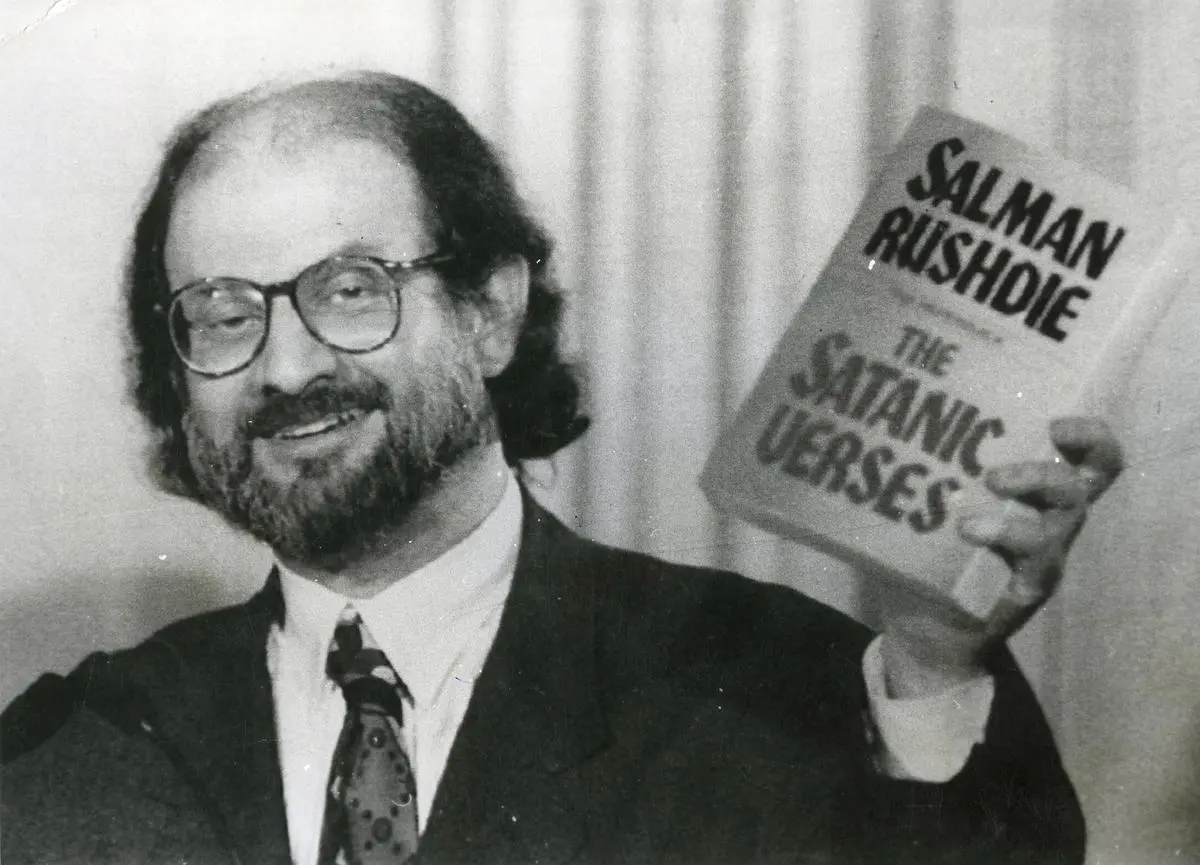

কথা বলার অধিকার নিয়ে অনেকে অনেক কথা বলেছেন। কিন্তু বাক্ স্বাধীনতা নিয়ে রুশদির কথা আমার মনে নেশা ধরিয়েছে:

The moment you say any idea system is sacred, whether it’s a belief system, or a secular ideology, the moment you declare a set of ideas to be immuned from criticism, satire, derision or contempt, freedom of speech becomes impossible.

যে মুহূর্তে তুমি বলছ কোনও এক চিন্তাধারা পবিত্র, সেটা কোনও ধর্মবিশ্বাস হতে পারে, কিংবা ধর্মনিরপেক্ষ মতাদর্শ হতে পারে, কিন্তু যে মুহূর্তে তুমি ঘোষণা করছ বিশেষ কিছু বিশ্বাসে সমালোচনা, ঠাট্টা, বিদ্রুপ, তাচ্ছিল্য, অথবা ঘৃণার ছোঁয়াচ লাগতে পারে না, সেই মুহূর্তে বাক্ স্বাধীনতা অসম্ভব হয়ে যাচ্ছে।

কী সহজ সাহসী প্রকাশে মানুষের কথা বলার স্বাধীনতার পরিসরকে নির্ধারিত করলেন রুশদি!

এই মানুষটির লেখা পাঁচটি ছোটগল্পের সংকলন ‘দ্য ইলেভেনথ আওয়ার’ তরুণ পৌঁছে দিল আমাকে শুঁড়িখানায় আমার বিষাদ কোণে ১০ তারিখের রাত্রে। তক্ষুনি পড়তে শুরু করলাম:

You look like a man who is only waiting to die. That is better than looking, as you do, like a man who still waiting to live.

আমাকে চমকে দিল এই দু’টি বাক্য! একটি মানুষ যাকে দেখলে মনে হয়, সে মৃত্যুর জন্যে অপেক্ষা করছে। কী দুঃখের সেই দৃশ্য। কী করুণ সেই মানুষ! কিন্তু তার থেকেও বেদনাদায়ক সেই মানুষটি যে জীবন্ত থেকেও অপেক্ষা করছে বেঁচে থাকার জন্যে। আমাদের চারপাশে তাকিয়ে দেখুন। এমন মানুষের সংখ্যা কিছু কম নয়। ক’দিনের জন্যে পালালাম শান্তিনিকেতনে রুশদির ‘দ্য ইলেভেন্থ আওয়ার’-এর সঙ্গে। এই বই দাবি করে সঙ্গীহীন নিবিড়তা। এই বইয়ের ভাষাও হয়ে উঠেছে একটি চরিত্র। সেই ভাষাই বলতে পারে: ‘চাইল্ডহুড ইজ দ্য কান্ট্রি টু হুইচ উই ওয়ান্স বিলংড!’

আমার কল্পনা এই বাক্যটির গায়ে বসিয়ে দেয় একটি প্রশ্নচিহ্ন: এমন বাক্য লেখা যায় কি, লেখার টেবিলেরও একটা মন না থাকলে?

লেখক যখন সলমন রুশদি, পাঁচটি গল্পের প্রতিটি বহু স্তরের বুননে বিস্তৃত। পাঁচটা গল্প হল, ‘ইন দ্য সাউথ’, ‘দ্য মিউজিশিয়ান অফ কাহানি’, ‘লেট, ওকলাহোমা’ এবং ‘দ্য ওল্ড ম্যান ইন দ্য পিয়াজা’ (Piazza)।

এত কথা প্রথমেই বাক্ স্বাধীনতা নিয়ে বলবার কারণ, এই শেষ গল্পে রুশদি তাঁর অন্য কাহিনিগুলির মৃত্যুভাবনা, আত্মপরিচিতির ভাবনা, উত্তরাধিকারের ভাবনা থেকে বেরিয়ে এসে উজাড় করে প্রাণ ঢেলে লিখেছেন তিনি ঠিক কোন ধরনের পূর্ণ বাক্ স্বাধীনতায় বিশ্বাস করেন। বোঝা যায়, রুশদি বিশ্বাস করেন অ্যাবসোলুট বাক্ স্বাধীনতায়। কোনও কম্প্রোমাইজের জায়গা নেই।

‘দ্য ইলেভেনথ আওয়ার’-এর ‘ইন দ্য সাউথ’ গল্পটা আপাতভাবে দুই প্রতিবেশীকে নিয়ে। ঘটনা ঘটছে চেন্নাইতে। অর্থাৎ, দক্ষিণ ভারতে। রুশদি বলেছেন, তাঁর লেখক-জীবন কেটেছে তিনটি দেশে। ভারত, ইংল্যান্ড, আমেরিকা। এই তিন দেশেরই লেখক তিনি। এবং ‘দ্য ইলেভেনথ আওয়ার’-এর গল্পের শিকড় ছড়িয়ে আছে এই তিন দেশেই।

যে দু’জন প্রতিবেশীকে নিয়ে ‘ইন দ্য সাউথ’ গল্পটা লিখেছেন রুশদি, তারা কেমন? মোদ্দা কথা, একজন বিষাদময়, নিরাশ, কর্মবিমুখ। অন্যজন আশাবাদী, কর্মমুখী, পজিটিভ। এই দু’জন দেশব্যাপী সুনামির প্রেক্ষিতে কীভাবে দেখছে বেঁচে থাকার সমস্যা, ক্রমিক বার্ধক্যের অনিবার্যতা এবং আসন্ন মৃত্যুর অন্ধকারকে। ‘দ্য ইলেভেনথ আওয়ার’ নামটা বহন করছে শেষ প্রহরের, অনিবার্য অন্তিমের অনুষঙ্গ। প্রতিটি গল্পে মৃত্যুর সঙ্গে বোঝাপড়া, মোকাবিলা এসেছে কোনও না কোনও ভাবে। রুশদি এনেছেন পাশাপাশি একই গল্পে বিপ্রতীপ মৃত্যুদর্শন। তারা ঝাঁপ দিচ্ছে শেষহীন প্রশ্নে পরিপ্রশ্নে। এমনই গল্প ‘ইন দ্য সাউথ’, কিংবা ‘লেট’।

এই গল্প যদি পড়তাম আমার যৌবনে, হয়তো এমন নিবিড়ভাবে প্রবিষ্ট হতে পারতাম না। কিন্তু এই গল্পগুচ্ছ নিয়ে আমি ভাবলাম আমার জীবনের শেষ প্রহরে, শান্তিনিকেতনে খড়িমাটি হোটেলের পানশালায়। এবং এটাই তো আমার জীবনে এক প্রবল প্রাপ্তি, জীবনের শেষ প্রহরে, ঋণ করা সময়ে বেঁচে থাকতে থাকতে, ‘গ্র্যাপলিং উইথ ডেথ অ্যাজ আ নিয়ারবাই রিয়েলিটি’। জীবনের কাছে কৃতজ্ঞ আমি। এই বই আমার হাতে এল আমার জীবনের শেষ প্রহরে। কী ভাগ্য আমার, সলমন রুশদি আমার জীবন দ্বিপ্রহরে লেখেননি এই বই। তাহলে এই রস, এই আনন্দ, এই উপভোগ কি পেতাম? পেতাম কি এই নিঃসঙ্গ উপলব্ধির আলো ও অন্ধকার, থ্রু দ্য লেন্সেস অফ এজিং অ্যান্ড ডেথ?

রুশদির ‘লেট’ গল্পটায় যাওয়া যাক এবার। আমি চুপ করে বসে আছি রাতের অন্ধকারে খড়িমাটির ত্রিকোণ বারান্দায়। সামনে বিছিয়ে মৃদু আলোকিত আবছা বাগান। শীতল বাতাস মৃত্যুর মতো। উল্টোদিকে, পানশালার আলো নিভে গেছে। আমার সঙ্গহীন পান থামেনি। ‘লেট’ গল্পটার বিষয় নাছোড় বন্ধনে জড়িয়ে আছে আমার শেষ প্রহরের উপভোগ: The ghost of a Cambridge Don enlists the help of a lonely Indian student to enact revenge upon the tormentor of his lifetime.

কী অসাধারণ একটা সিনেমা হতে পারে এই গল্প থেকে! ওই ত্রিকোণ আঁধারে বসে মনে হয়েছে আমার। আবার একইসঙ্গে মনে হল, রুশদির এই গল্প বদলে দিল আমার জীবন দর্শনের অন্তর। আমার মরণ ভাবনার অন্ধকার। আমি সেই ক্রিসমাস ছুটির কথা ভাবি, যে ছুটিতে কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের অ্যাকাডেমিক ভাবতে পারেন, তিনি মরেও শান্তি পাবেন না, যতক্ষণ না তিনি তাঁর শেষ প্রহরে ওই ভারতীয় ছাত্রকে বলে যেতে পারছেন তাঁর লুকোনো জীবনের শেষ সত্য! কী জানি কেন, আমারও মনে হয়, শেষ স্বীকারোক্তি ছাড়া আমারও শান্তি নেই।

আমার এক ছাত্রীকে মনে পড়ছে। স্কটিশ চার্চ কলেজ। ইংলিশ অনার্সের ক্লাস। আমি ২৪। সে বড় জোর ১৯। মেঘলা আকাশের মতো শ্যামল মেয়ে। দু’টি চোখে বোধের বিদ্যুৎ। এক ফালি মেঘলা কপালে ডুব সূর্যের আলো নিয়ে ছোট্ট বিন্দি। আজও আমার শেষ প্রহরের আলোক আহ্বান। ভুলতে পারিনি। রুশদির ভাষায়, ‘অ্যাজ আই অ্যাম নিয়ারিং লাইফস ফাইনাল অ্যাক্ট!’ তার কাছে আমার একটি স্বীকারোক্তি আছে! কিন্তু কোথায় সে? শুধু বুদ্ধদেব বসুর একটি লাইন কিলবিল করছে মনকেমনে: ‘মনে কি পড়ে সুরঙ্গমা মনে কি পড়ে?’

এখানে ‘ওকলাহোমা’ গল্পটা না এনে পারছি না। এমন ছোটগল্প, যার কেন্দ্রে বিহ্বল মৃত্যুমনন, এই প্রথম পড়লাম। অন্তত তাই তো মনে হচ্ছে আমার। এই গল্প এক তরুণ লেখককে ঘিরে। সেই লেখক ক্রমে তলিয়ে যাচ্ছে একের পর এক ছলনার আবর্তে। সে বুঝতে চায় একটা মৃত্যুর অন্তর রহস্য। কিন্তু সমস্ত শেষ প্রহর, সমস্ত মৃত্যুই কি নয় সমাধানহীন রহস্য? জীবনকে হয়তো কিছু অন্তত বুঝি আমরা! কিন্তু মৃত্যুকে?

তরুণ লেখকের সামনে একটি প্রশ্ন: তাকে যে নিজের আদর্শে, মূল্যবোধে, এবং উপদেশে গড়ে তুলেছে, সেই মানুষটা কি নয় ছলনার আধার? তার এই গুরু কি সত্যি আত্মহত্যা করল? নাকি সেটাও নকল মৃত্যু? ফেক! ‘ডিড হি ফেক হিজ ওন ডেথ’? এই হল বিশুদ্ধ রুশদি-নির্যাস!

‘দ্য মিউজিশিয়ান অফ কাহানি’ আর একরকম মৃত্যুর গল্প। এই গল্প আমাদের নিয়ে যায় মুম্বইতে। রুশদির ‘মিডনাইটস চিলড্রেন’-এর সেই পাড়া মনে পড়ে? যে পাড়ায় শুরু হচ্ছে রুশদির আত্মপ্রকাশ? সেই পাড়াতেই রুশদি আমাদের নিয়ে যাচ্ছেন আরও একবার তাঁর শেষ বয়েসে, এবার হয়তো যবনিকাপাতের ভাবনায়। গল্পের কেন্দ্রে এক মিউজিক্যাল প্রডিজি! সেই মেয়ে, এই অবিস্মরণীয় গল্পের নায়িকা বিয়ে করে এক ব্যাপক বড়লোককে। কিন্তু কে বলে নিরর্থ অর্থ খুশি করতে পারে নারীকে? আমি খড়িবাড়ির অন্ধকার বারান্দায় বসে বুঝতে পারি, আমার শেষ প্রহরের অনুভবে কীভাবে, কেন, সেই অসামান্য মিউজিকাল প্রতিভা তার শৌভিক ক্ষমতা, ম্যাজিকাল গিফটসকে ব্যবহার করল তার প্রভূত ধনী শ্বশুরবাড়িকে একেবারে ধ্বংস করতে। এও আরও এক মৃত্যুময় গল্প, যে গল্পের লেখক শুধু রুশদিই হতে পারেন। আর কেউ নয়। কী ভাগ্যবান আমি, আমার জীবনের শেষ প্রহরে রুশদি লিখলেন তাঁর ‘দ্য ইলেভেনথ আওয়ার’, ‘pondering life and death, legacy and identity with the penetrating insight and boundless imagination that have made Salman Rushdie one of the most celebrated writers of our time.’

আহা! এমন একটি বই পড়ার জন্যে এতকাল বেঁচে থাকলাম!

…………………….. পড়ুন কাঠখোদাই-এর অন্যান্য পর্ব ……………………

পর্ব ৬৮: মাংসও টেবিলের কাছে ঋণী

পর্ব ৬৭: ভ্রমণ-সাহিত্যকে লাজলো নিয়ে গেছেন নতুন পারমিতায়

পর্ব ৬৬: নরম পায়রার জন্ম

পর্ব ৬৫: যে বইয়ের যে কোনও পাতাই প্রথম পাতা

পর্ব ৬৪: খেলা শেষ করার জন্য শেষ শব্দ পর্যন্ত অপেক্ষা করেছেন জেফ্রি আর্চার

পর্ব ৬৩: সহজ ভাষার ম্যাজিক ও অবিকল্প মুরাকামি

পর্ব ৬২: জীবন তিক্ত এবং আশা করা ভুল, এই দর্শনই বিশ্বাস করেন ক্রাজনাহরকাই

পর্ব ৬১: লন্ডনে ফিরে এলেন অস্কার ওয়াইল্ড!

পর্ব ৬০: পাপ ও পুণ্যের যৌথ মাস্টারপিস

পর্ব ৫৯: মাতৃভক্তির দেশে, মাকে ছেড়ে যাওয়ার আত্মকথন

পর্ব ৫৮: চিঠিহীন এই যুগের শ্রেষ্ঠ প্রণয়লিপি

পর্ব ৫৭: লেখার টেবিল কি জানে, কবিতা কার দান– শয়তান না ঈশ্বরের?

পর্ব ৫৬: প্রেমের নিশ্চিত বধ্যভূমি বিয়ে, বার্ট্রান্ড রাসেলের লেখার টেবিল জানে সেই নির্মম সত্য

পর্ব ৫৫: জুলিয়া রবার্টসকে হিন্দুধর্মে দীক্ষা দিয়েছিল একটি বই, একটি সিনেমা

পর্ব ৫৪: আপনার লেখার টেবিল নেই কেন মানিকদা?

পর্ব ৫৩: পুরুষরা যে কতদূর অপদার্থ, ড্রেসিং টেবিলের দেখানো পথে মেয়েরা প্রমাণ করে দেবে

পর্ব ৫২: একটাও অরিজিনাল গল্প লেখেননি শেক্সপিয়র!

পর্ব ৫১: প্রমথ-ইন্দিরার মতো প্রেমের চিঠি-চালাচালি কি আজও হয়?

পর্ব ৫০: হাজার হাজার বছর আগের পুরুষের ভিক্ষা এখনও থামেনি

পর্ব ৪৯: কুকথার রাজনীতিতে অমরত্বের স্বাদ পেয়েছেন জর্জ অরওয়েল

পর্ব ৪৮: টেবিলই ওকাম্পোর স্মৃতি, আত্মজীবনীর ছেঁড়া আদর

পর্ব ৪৭: শেষ বলে কিছু কি থাকতে পারে যদি না থাকে শুরু?

পর্ব ৪৬: যে টেবিলে দেবদূত আসে না, আসে শিল্পের অপূর্ব শয়তান

পর্ব ৪৫: ফ্রেডরিক ফোরসাইথকে ফকির থেকে রাজা করেছিল অপরাধের পৃথিবী

পর্ব ৪৪: আম-বাঙালি যেভাবে আমকে বোঝে, দুই আমেরিকান লেখিকা সেভাবেই বুঝতে চেয়েছেন

পর্ব ৪৩: দু’পায়ে দু’রকম জুতো পরে মা দৌড়ে বেরিয়ে গেল, ইবতিসম্-এর উপন্যাসের শুরু এমনই আকস্মিক

পর্ব ৪২: অন্ধকার ভারতে যে সিঁড়িটেবিলের সান্নিধ্যে রামমোহন রায় মুক্তিসূর্য দেখেছিলেন

পর্ব ৪১: বানু মুশতাকের টেবিল ল্যাম্পটির আলো পড়েছে মুসলমান মেয়েদের একাকিত্বের হৃদয়ে

পর্ব ৪০: গোয়েটের ভালোবাসার চিঠিই বাড়িয়ে দিয়েছিল ইউরোপের সুইসাইড প্রবণতা

পর্ব ৩৯: লেখার টেবিল বাঙালির লাজ ভেঙে পর্নোগ্রাফিও লিখিয়েছে

পর্ব ৩৮: বঙ্গীয় সমাজে বোভেয়ার ‘সেকেন্ড সেক্স’-এর ভাবনার বিচ্ছুরণ কতটুকু?

পর্ব ৩৭: ভক্তদের স্তাবকতাই পাশ্চাত্যে রবীন্দ্র-কীর্তি স্থায়ী হতে দেয়নি, মনে করতেন নীরদচন্দ্র চৌধুরী

পর্ব ৩৬: একাকিত্বের নিঃসঙ্গ জলসাঘরে মারিও ভার্গাস লোসা যেন ছবি বিশ্বাস!

পর্ব ৩৫: জীবনের বাইশ গজে যে নারী শচীনের পরম প্রাপ্তি

পর্ব ৩৪: যা যা লেখোনি আত্মজীবনীতেও, এইবার লেখো, রাস্কিন বন্ডকে বলেছিল লেখার টেবিল

পর্ব ৩৩: ফিওনার সেই লেখার টেবিল মুছে দিয়েছিল মেয়েদের যৌনতা উপভোগের লজ্জারেখা

পর্ব ৩২: বাঙালি নয়, আন্তর্জাতিক বাঙালির সংজ্ঞায় স্পিভাক এসে পড়বেনই

পর্ব ৩১: প্রতিভাপাগল একটি বই, যাকে দিনলিপি বলে সামান্য করব না

পর্ব ৩০: পতিতালয়ের সেই লেখার টেবিল জাগিয়ে তুলেছিল ইসাবেলের হৃদয়-চেতনা

পর্ব ২৯: পাথরে প্রাণ আনে যে টেবিলের স্পর্শ

পর্ব ২৮: নিজের টেবিলকে কটাক্ষ করি, কেন অ্যানে মাইকেলসের মতো লিখতে পারি না?

পর্ব ২৭: নারীর রাগ-মোচনের কৌশল জানে মিলান কুন্দেরার লেখার টেবিল!

পর্ব ২৬: ভালোবাসা প্রকাশের সমস্ত শব্দ পেরিয়ে গিয়েছিল এলিয়টের লেখার টেবিল

পর্ব ২৫: যে টেবিলে জন্ম নেয় নগ্নতা আর যৌনতার নতুন আলো

পর্ব ২৪: প্রেমের কবিতার ভূত জন ডানকে ধরেছিল তাঁর উন্মাদ টেবিলে, মোমবাতির আলোয়

পর্ব ২৩: যে টেবিল আসলে বৈদগ্ধ আর অশ্লীলতার আব্রুহীন আঁতুড়ঘর!

পর্ব ২২: মহাবিশ্বের রহস্য নেমে এসেছিল যে টেবিলে

পর্ব ২১: গাছ আমাদের পূর্বপুরুষ, লেখার টেবিল বলেছিল হোসে সারামাগোকে

পর্ব ২০: টেবিলের কথায় নিজের ‘হত্যার মঞ্চে’ ফিরেছিলেন সলমন রুশদি

পর্ব ১৯: প্রতিভা প্রশ্রয় দেয় অপরাধকে, দস্তয়েভস্কিকে শেখায় তাঁর লেখার টেবিল

পর্ব ১৮: বিবেকানন্দের মনের কথা বুঝতে পারে যে টেবিল

পর্ব ১৭: ‘গীতাঞ্জলি’ হয়ে উঠুক উভপ্রার্থনা ও উভকামনার গান, অঁদ্রে জিদকে বলেছিল তাঁর টেবিল

পর্ব ১৬: যে লেখার টেবিল ম্যাকিয়াভেলিকে নিয়ে গেছে শয়তানির অতল গভীরে

পর্ব ১৫: যে অপরাধবোধ লেখার টেবিলে টেনে এনেছিল শক্তি চট্টোপাধ্যায়কে

পর্ব ১৪: লেখার টেবিল গিলে নিচ্ছে ভার্জিনিয়া উলফের লেখা ও ভাবনা, বাঁচার একমাত্র উপায় আত্মহত্যা

পর্ব ১৩: হ্যামনেট ‘হ্যামলেট’ হয়ে বেঁচে থাকবে অনন্তকাল, জানে সেই লেখার টেবিল

পর্ব ১২: রবীন্দ্রনাথের লেখার টেবিল চিনতে চায় না তাঁর আঁকার টেবিলকে

পর্ব ১১: আর কোনও কাঠের টেবিলের গায়ে ফুটে উঠেছে কি এমন মৃত্যুর ছবি?

পর্ব ১০: অন্ধ বিনোদবিহারীর জীবনে টেবিলের দান অন্ধকারের নতুন রূপ ও বন্ধুত্ব

পর্ব ৯: বুড়ো টেবিল কিয়ের্কেগার্দকে দিয়েছিল নারীর মন জয়ের চাবিকাঠি

পর্ব ৮: অন্ধকারই হয়ে উঠলো মিল্টনের লেখার টেবিল

পর্ব ৭: কুন্দেরার টেবিলে বসে কুন্দেরাকে চিঠি

পর্ব ৬: মানব-মানবীর যৌন সম্পর্কের দাগ লেগে রয়েছে কুন্দেরার লেখার টেবিলে

পর্ব ৫: বিয়ের ও আত্মহত্যার চিঠি– রবীন্দ্রনাথকে যা দান করেছিল লেখার টেবিল

পর্ব ৪: সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের টেবিল আর তারাপদ রায়ের খাট, দুই-ই ছিল থইথই বইভরা

পর্ব ৩: টেবিলের গায়ে খোদাই-করা এক মৃত্যুহীন প্রেমের কবিতা

A Unit of: Sangbad Pratidin Digital Private Limited. All rights reserved