প্রাকৃতিক শব্দকে ধরে বেঁধে কাজে লাগানো হল শিল্পকলায়। এরপরে দেখলাম অস্ট্রেলিয়ায়, কুইন্সল্যান্ডের ‘গ্যালারি অফ মডার্ন আর্ট’। বিশাল কাচের দেওয়ালের মধ্যে দিয়ে গ্যালারি থেকে দেখা যায় ব্রিসবেন শহরের নদী, ব্রিজ, রেললাইন, রেলগাড়ি এবং শহরের বাড়িঘরের মনোরম রং। তার সঙ্গে যুক্ত হল শব্দের মেলবন্ধন। কাচের দেওয়াল ভেদ করে বাইরে থেকে ভেতরে আসে না শব্দ। ভেতরে সেই শব্দহীন পরিবেশে সংযোজন করা হল মানুষের তৈরি যন্ত্রসংগীত। এক অভিনব প্রদর্শনী: ‘ব্রেদ অর ইকো’। জাপানি শিল্পী ইউকো মোহরি-র নতুন শিল্পশৈলী।

১৩.

সান ফ্রান্সিসকোর সমুদ্রের জল আর সমুদ্রতট নিয়ে গল্প হচ্ছিল শিল্পীবন্ধু রিচার্ডসের সঙ্গে, আমাদের দেশে গোয়ার লীলা প্যালেস হোটেলের বিচে। বাইরে থেকে সাদা বালি এনে তৈরি হোটেলের নিজস্ব সুন্দর বিলাসবহুল কৃত্রিম বিচ। রিচার্ডস, ভাস্কর। গল্পের ছলে আলোচনা হচ্ছিল ওদের আর আমাদের দেশে শিল্পের আধুনিকতা নিয়ে। সময়টা গত শতকের আটের দশক। বিশ শতক, পৃথিবীর ইতিহাসে আধুনিক শিল্পের শতক।

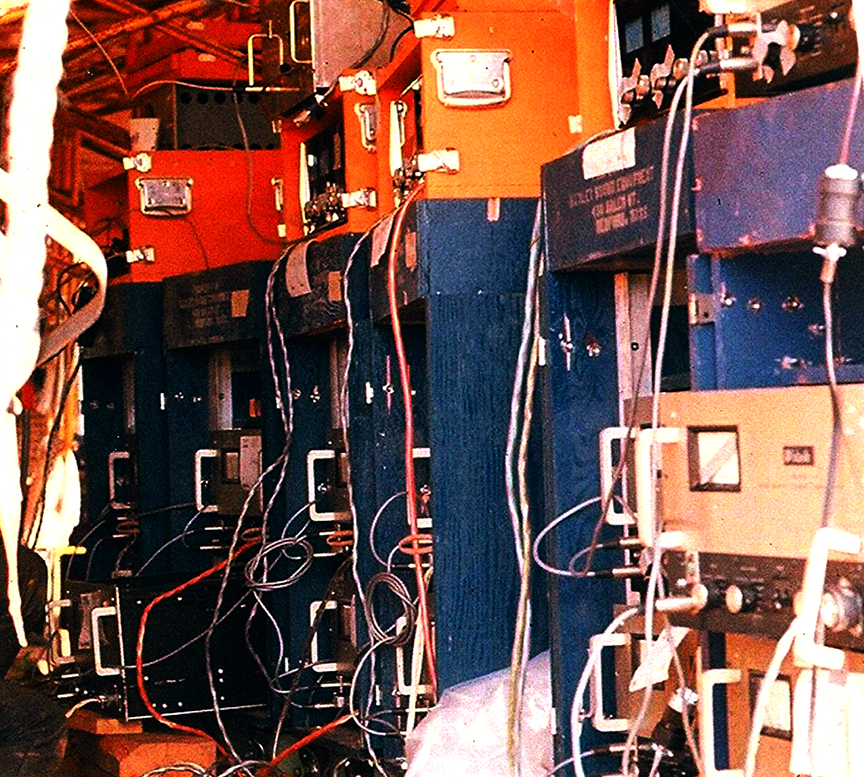

বিশ শতক– সময়টা টানলাম আরও একটা কারণে। আমেরিকাতে তখন রীতিমতো ইনস্টলেশন আর্ট এবং সাইট স্পেসিফিক প্রদর্শনী শুরু হয়েছে। বিশেষভাবে বলতে গেলে শিল্প মাধ্যমের সঙ্গে যোগ হয়েছে ‘শব্দ’– আওয়াজ।

আমি তখন ‘ন্যাশনাল কাউন্সিল অফ সায়েন্স মিউজিয়ামস’-এ কর্মরত। গোয়াতে এসেছি অফিসের কাজে। সেখানে সেমিনারে বিজ্ঞানের বিশেষ বিশেষ বক্তৃতা, আর ছাত্রছাত্রীদের জন্য তার মধ্যে রাখা হয়েছে শিল্পকর্ম এবং নাটক। এই শিল্পকর্মের মধ্যে ছিল একটা বিশাল সাইজের ইনস্টলেশন। ইন্দো-আমেরিকান কর্মযজ্ঞে মার্কিন শিল্পীদের সঙ্গে যোগ দিয়েছি আমরাও। আমি অংশ নিচ্ছি ইনস্টলেশনের সঙ্গে ‘পারফর্মিং আর্ট’, মানে ‘প্যান্টোমাইম’ যোগ করে। কম্পোজিশনের শিরোনাম: ‘সময়’। সমগ্র পরিবেশনা নিঃশব্দ। আলোর সঙ্গে অন্ধকারের যা সম্পর্ক, শব্দের সঙ্গে নীরবতারও তাই।

বিচে বসে রিচার্ডসের সঙ্গে আলোচনায় ফিরে আসি। ও একদিন ওদের ওখানে, অর্থাৎ সান ফ্রান্সিসকোতে একটা ফুট তিনেক লম্বা মাঝারি ব্যাসের করোগেটেড প্লাস্টিক পাইপের টুকরো কোথাও পড়ে থাকতে দেখেছিল। কাছে গিয়ে দেখল, তার মধ্যে দিয়ে হাওয়া চলাচলের সময় একরকম বাঁশির সুরের মতো শব্দ হচ্ছে। আইডিয়া খেলে গেল মাথায়! গল্পের এই অংশটা শুনেই আমি অনেকটা সময় পিছিয়ে গেলাম, শরৎচন্দ্রের লেখায়, যেখানে বাজি ধরে অমাবস্যার মধ্যরাতে শ্রীকান্ত ধ্যানস্থ হয়ে বসে আছে মহাশ্মশানে। তার আশপাশে নর-করোটির মধ্যে হাওয়া ঢুকে নানারকম বাঁশির সুরের মতো শব্দ হচ্ছে।

রিচার্ডস একটা বেশ লম্বা প্লাস্টিকের পাইপ জোগাড় করল। সমুদ্রের ধারে, যেখানে জোয়ারের জল ওঠানামা করে, সেরকম পছন্দের একটা জায়গা দেখে নিরিবিলিতে খুঁটিতে আটকে দিল পাইপটা। যার একটা মুখ জলের দিকে আর একটা মুখ ওপরে ডাঙার দিকে। ওর দেখার ইচ্ছে, জোয়ারের জল যখন ওই পাইপের মধ্যে ঢুকবে এবং ভেতরের হাওয়া ঠেলে বেরবে জলের ধাক্কায়, তখন অন্য মুখ দিয়ে কেমন শব্দ বের হয়। অদ্ভুতভাবে জলের গতির জোর কম-বেশি এবং ঢেউয়ের ধাক্কার জোর ইত্যাদিতে পাইপের ওপরের মুখ দিয়ে নানারকমের শব্দ বেরতে লাগল।

শুরু হল রিচার্ডসের ইনস্টলেশন পরিকল্পনা। অনেকগুলো বিভিন্ন রঙের, বিভিন্ন ব্যাসের আর লম্বায় আলাদা আলাদা সাইজের করোগেটেড পাইপ জোগাড় করল ও। সেগুলোর একমুখ সমুদ্রের ভেতরে আর অন্য মুখগুলো একেবারে সমুদ্রতটের ওপরে পার্কে, যেখানে ভ্রমণকারীরা ঘুরে বেড়ায়। যখন জোয়ারের জল বাড়তে থাকে ঢেউয়ের পরে ঢেউয়ে জল পাইপের ভেতরে আসতে শুরু করে এবং আমাদের দিকে দর্শকের কাছাকাছি মুখগুলো থেকে নানা সাইজের পাইপের নানা শব্দ হয়। পাইপের সাইজ এবং সংখ্যা কমিয়ে বাড়িয়ে একটা অদ্ভুত নতুন মিউজিক তৈরি হতে থাকল। এরপর পাইপের মুখে ও লাউডস্পিকারের মতো চোঙা লাগাল। পুরনো গ্রামোফোনের যেমন স্পিকার কিংবা অ্যামপ্লিফায়ার সেই রকম। শব্দ বাড়ানোর ব্যবস্থা। চোঙাগুলো লাগানোর পর পাইপগুলো একঝাঁক সাপের মতো দেখাচ্ছে। গোল গোল ফণার মতো মুখ। দৃশ্য শিল্পে এভাবে মিশে গেল শব্দ।

প্রাকৃতিক শব্দকে ধরে বেঁধে কাজে লাগানো হল শিল্পকলায়। এরপরে দেখলাম অস্ট্রেলিয়ায়, কুইন্সল্যান্ডের ‘গ্যালারি অফ মডার্ন আর্ট’। বিশাল কাচের দেওয়ালের মধ্যে দিয়ে গ্যালারি থেকে দেখা যায় ব্রিসবেন শহরের নদী, ব্রিজ, রেললাইন, রেলগাড়ি এবং শহরের বাড়িঘরের মনোরম রং। তার সঙ্গে যুক্ত হল শব্দের মেলবন্ধন। কাচের দেওয়াল ভেদ করে বাইরে থেকে ভেতরে আসে না শব্দ। ভেতরে সেই শব্দহীন পরিবেশে সংযোজন করা হল মানুষের তৈরি যন্ত্রসংগীত। এক অভিনব প্রদর্শনী: ‘ব্রেদ অর ইকো’। জাপানি শিল্পী ইউকো মোহরি-র নতুন শিল্পশৈলী।

কুইন্সল্যান্ড মিউজিয়ামের বিরাট একটা অংশ জুড়ে আছে সাউন্ড আর্ট গ্যালারি। দৃশ্যের সঙ্গে শব্দের আত্মীয়তা আর বিরোধ, সম্পর্ক এবং শত্রুতা নিয়ে সে এক চমৎকার পরীক্ষা-নিরীক্ষা। সেও অন্তত ২০-২৫ বছর আগের কথা বলছি। এখন তো ইউরোপ এবং অন্যান্য বড় শিল্পের সংগ্রহালয়ে অডিও আর্ট, ভিডিও আর্ট একটা চলতি নাম।

আমাদের ব্যক্তিগত এবং প্রাত্যহিক জীবনে নানা শব্দ, দৃশ্য, গন্ধ ইত্যাদি ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য ব্যাপারগুলোর মধ্যে দিয়ে যেতে হয়। সেগুলোর একটা মজা হচ্ছে যে, স্মৃতিতে সেটা কীভাবে থাকে! ধরা যাক গন্ধ। এক একটা জিনিসের নিজস্ব গন্ধ যেমন, তেমনই পরিবেশের অনেকটা এলাকা জুড়ে সব মিলিয়ে একটি সমবেত গন্ধ তৈরি হয়। খাল-বিল অথবা কলকারখানা কিংবা নতুন বাড়ি তৈরি হচ্ছে। রেললাইনের ধার, এয়ারপোর্ট, জঙ্গল কিংবা জলাভূমি। পারিপার্শ্বিক একটা গন্ধের আবহ তৈরি হয়। সেটাই সেই জায়গার গন্ধ-পরিচয়।

শব্দেরও একটা সমবেত রূপ আছে। মানে এক পাড়ায় প্রচুর কুকুর, সকাল-বিকেলে নানারকমের পাখির ডাক। হকার এবং গাড়ি-ঘোড়ার পরিমাণ। সমুদ্রের গর্জন কিংবা ঘন ঘন রেলগাড়ির যাতায়াত অথবা আশেপাশে মন্দিরের শঙ্খঘণ্টাধ্বনি। তাছাড়া দোকান-বাজারে লোকজন, কোলাহল ইত্যাদি মিলিয়ে একটা সমবেত শব্দের রূপ তৈরি হয়। সেটাই সেখানকার শব্দ-পরিচয়।

সাহিত্যের বেলায় কোনও একটা অক্ষর পছন্দ হচ্ছে, অক্ষর মিলিয়ে শব্দটা পছন্দ হচ্ছে না। কতগুলো শব্দ মিলে একটা বাক্য পছন্দ হচ্ছে তো প্যারাগ্রাফটা পছন্দ হচ্ছে না। এমনকী, সব মিলিয়ে পুরো রচনাটাই পছন্দ হচ্ছে অথবা হচ্ছে না। আওয়াজের বেলাতে একেবারেই তাই ঘটছে। কোনও শব্দ আমাদের আংশিকভাবে ভালো লাগতে পারে কিন্তু সম্মিলিত শব্দ বা সমবেত শব্দ কখনও ভালো লাগতে পারে, কখনও না-ও ভালো লাগতে পারে। এটা ভীষণভাবে ব্যক্তিগত।

পরিবেশগত ব্যাপারে আমাদের পারিপার্শ্বিকের যে শব্দ এবং সমবেত শব্দ সেটা সবসময় শুনতে শুনতে তার সঙ্গে আমাদের একটা আত্মীয়তা তৈরি হয়ে যায়, সেটা আমাদের কাছে কানের অত্যাচার না-ও হতে পারে। অগোছালো শব্দ, অনাকাঙ্ক্ষিত শব্দ না-ও হতে পারে। রেললাইনের পাশে থাকলে, একসময় বিরক্ত হলেও, পরবর্তীকালে শুনতে শুনতে আমরা কিন্তু নিশ্চিন্তে ওই রেলের আওয়াজের সঙ্গে ঘুমিয়ে পড়ি। এটা ওই আত্মীয়তার একটা সম্পর্ক।

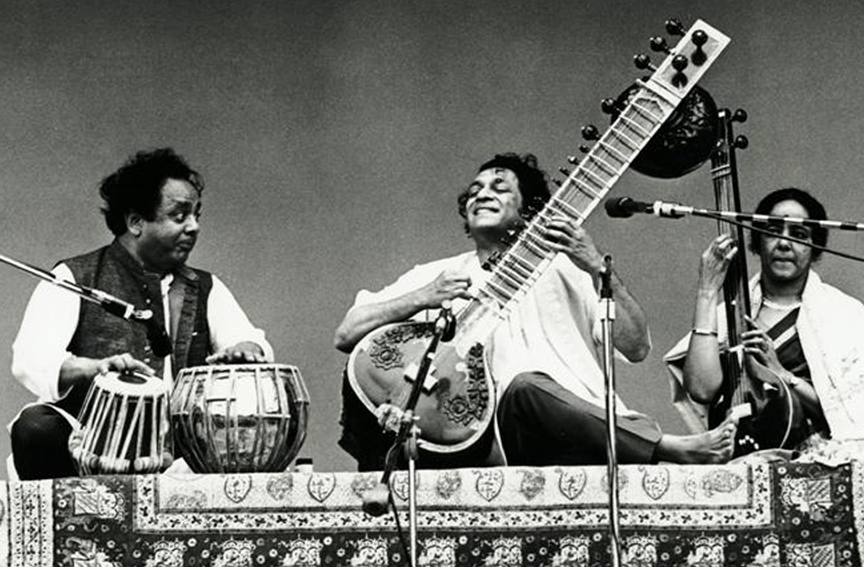

শব্দের সঙ্গে সংগীতের কথা এলে তখন তা একটা সূক্ষ্ম পর্যায়ে চলে যায়। উচ্চাঙ্গ সংগীতের সমষ্টিগত সুরমণ্ডল, মানে রাগরাগিনী ইত্যাদির শব্দ সমাহারের ব্যাপারে যেমন একটা সমবেত রূপ, তার আবেদন, তার পছন্দ-অপছন্দ, তেমনই তার শব্দাংশ অর্থাৎ একেবারেই স্বরে চলে এলে আলোচনা আরও কঠিন হয়ে পড়ে। ধরা যাক, কোনও উচ্চাঙ্গ সংগীতে গান্ধার শুদ্ধ অথবা কোমল হলে তাতে অনুভূতির কী তফাত হবে, মেজাজে বদল ঘটবে কি না, ব্যাপারটা কিন্তু পণ্ডিতদের আলোচনার বিষয়।

এখন আমি কয়েকটা ব্যক্তিগত অনুভূতির গল্প শোনাব, এই লেখার স্বপক্ষে, উদাহরণ হিসেবে। মানুষে-মানুষে শব্দ নিয়ে পছন্দ-অপছন্দের একটা সরাসরি অভিজ্ঞতা এখান থেকে আমার হয়েছিল।

আমরা তখন কলেজের ছাত্র এবং হস্টেলে থাকি। হস্টেলের বিল্ডিংয়ে মাঝখানে ব্যালকনির মতো বড় একটা ছাদ ছিল। সেখানে মাঝে মাঝে গানের আসর বসত। বিশেষ করে সরস্বতী পুজোর সময়। রাত্রিবেলা মাইকের একটা সরকারি সময়সীমা থাকে, এখনও আছে। সেটা ধরা যাক রাত দশটা। দশটার পরেও আমরা সেদিন চালিয়ে যাচ্ছিলাম খানিকটা। সেতারের অনুষ্ঠান। একটা সান্ধ্য কিংবা প্রথম প্রহরের রাগ। মাইকের ভল্যুম একটু কমিয়েও দেওয়া হয়েছে।

হঠাৎ পুলিশের গাড়ি। তা থেকে দু’জন পুলিশ এসে আমাদের এই গানবাজনা বন্ধ করতে বলল। শুধু তাই নয়, দু’-তিনজনকে ধরে-বেঁধে নিয়ে যাবে পুলিশ স্টেশনে। যেতেই হবে। জরিমানা হতে পারে, শাস্তি হতে পারে, কোনও কিছু জানি না। দু’-তিন জনের মধ্যে আমিও গেলাম, আমাদের কাছাকাছি পুলিশ স্টেশনে। সেই সময়ে যিনি দায়িত্বে ছিলেন, মানে ওসি, বললেন, পাড়ার লোকেরা ঘুমতে পারছে না, ঘন ঘন ফোন আসছে। আকাশ থেকে পড়লাম! রাত দশটা বাজতে-না-বাজতেই অভিযোগ! পাড়ার লোকেরা এতই বেরসিক!

ওসিকে বোঝানোর চেষ্টা করছিলাম যে সবেমাত্র রাত দশটা পেরিয়েছে, আর তাছাড়া আমাদের লাউড-স্পিকারের আওয়াজও ভীষণ কম এবং অনুষ্ঠানটা সেতারের। অফিসার বললেন, তোমার কাছে যেটা সংগীত সেটা অন্যদের কাছে কানের অত্যাচার, ঘুমের শত্রু। এই আমার কথাই ধরো, আমিও সেতার বুঝি না। আমার তো ভালো লাগে বোমার আওয়াজ, বন্দুকের গুলির আওয়াজ। সেগুলো যদি তোমরা মাইকে বাজাও আমার ভালো লাগবে। পুলিশ অফিসার সোজা সরল ভাষায় বোঝালেন, যে শব্দ কারও কারও কাছে সংগীত, কারও কারও কাছে মগজের অত্যাচার। না, আমাদের কোনও জরিমানা হয়নি সেদিন।

বিখ্যাত ধ্রুপদ গাইয়ে জয়কৃষ্ণ সান্যালের সঙ্গে পরিচয় ছিল। ওঁর বাগবাজারের বাড়িতে মাঝে মাঝে যেতাম ধ্রুপদ শুনতে। সে এক মজার অভিজ্ঞতা। উচ্চাঙ্গ সংগীতের খেয়াল পর্যন্ত শোনার অভ্যেস বা সহ্য করার ক্ষমতা ছিল। কিন্তু ধ্রুপদ! আমার ভাগ্যে সেও জুটে গেল। জয়কৃষ্ণ সান্যাল, যিনি ‘গুপী গাইন বাঘা বাইন’ ছবিতে গানের প্রতিযোগিতায় স্বনামে গায়কের ভূমিকায় অভিনয় করেছিলেন। ওঁর মুখ থেকে শোনা একটা গল্প বলি এবার।

সেকালে ‘ধামার’ তেমন সহ্য করতে পারত না কেউ। এক গায়ক ছিলেন, তিনি ধামার গাইতেন, কিন্তু শ্রোতা জোটে না। একদিন উনি ঘোষণা করলেন, যে গান শুনবে, এক চ্যাঙারি ফল, মিষ্টি আর তার সঙ্গে পাঁচটা টাকা পাবে। কুঁড়ের ধাড়ি ছেলে ছিল এক বুড়ির। শুধু ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে কাটায়। তার মা বলল, শুয়ে শুয়ে দিন কাটাচ্ছিস, যা না গান শুনে আয়। ফল মিষ্টি আর পাঁচটা টাকা তো পাওয়া যাবে। তা ছেলে গেল গান শুনতে। দু’দিন যাওয়ার পরে সে গান শুনতে তার আর ভালো লাগে না, প্রচণ্ড কষ্টকর ব্যাপার। সে আর গান শুনতে গেল না, ঘুরে-ফিরে চলে আসে, নানা মিথ্যে কথা বলে।

মিষ্টি-ফলমূল পেয়েও কোন শ্রোতা জুটছে না গাইয়ের। একটা গাছতলায় বসে তখন তিনি একা একাই গান গাইতেন। গাছটা ছিল বেলগাছ, আর সে বেলগাছে থাকত এক বেম্মদত্যি। সে বেম্মদত্যিও শেষ পর্যন্ত একদিন ধামার সহ্য করতে না পেরে ওই বেলগাছ ছেড়ে চলে গেল।

ভারতীয় শাস্ত্রীয় সংগীত ছেড়ে একটু পশ্চিমের সংগীতের এবং ফিল্মে তাদের ব্যবহারের কথা বলি। শব্দের তীব্রতা যেখানে একটা বড় ব্যাপার। এক সময় কাজের ব্যাপারে ঘন ঘন যেতে হচ্ছিল পুনার ফিল্ম ইন্সটিটিউটে। ওখানে সাউন্ড ডিপার্টমেন্টে এডিটিং এবং মিক্সিংয়ের জন্য একটা গোটা অডিটোরিয়াম করা হয়েছে। অনেকে একসঙ্গে বসে দেখতে পারে এবং তারা অনুভব করতে পারে যে, সাউন্ডটা সত্যিকারের প্রয়োজনমতো হচ্ছে কি না। ফিল্ম এবং সাউন্ড, এ ব্যাপারে সরাসরি একটা ধারণা আর খানিকটা অভিজ্ঞতা হল আমার।

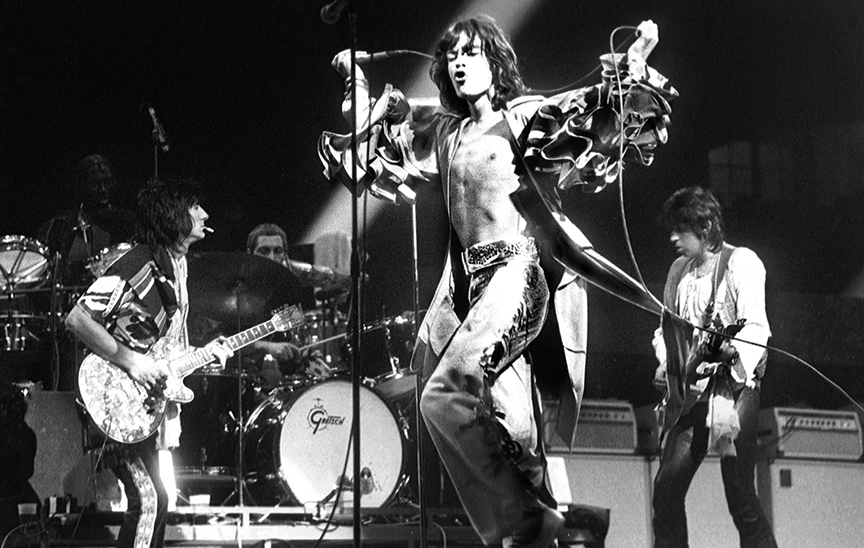

ফিল্ম ইনস্টিটিউটে একবার নববর্ষ পালনের সময় ছিলাম। ৩১ ডিসেম্বর রাতে ওদের যে মেইন থিয়েটার, সেখানে দেখানো হল ১৯৬৯ সালের পৃথিবীর সেই বিখ্যাত ‘উডস্টক’ মিউজিক ফেস্টিভালের ডকুমেন্টারি ফিল্ম। ফিল্মের দৈর্ঘ্য ছিল পৌনে চার ঘণ্টা। ছবিটাতে মূলত জোর দেওয়া হয়েছিল বিভিন্ন আঙ্গিকের ‘রক’ এবং ‘ফোক’ মানে লোকসংগীতের ওপর। আর শব্দের তীব্রতা এবং উত্তেজনা তো আগেই বলেছি। একটা অদ্ভুত ঘটনা ঘটল, ছাত্রছাত্রী এবং বন্ধুবান্ধব মিলে সেদিন হলে যত সমমনস্ক মানুষ ছিল, সবাই এত আনন্দিত, উল্লসিত এবং এত উত্তেজিত হয়েছিল– সেরকম দৃশ্য আমি দেখিনি কখনও। অনন্য শব্দের অনুভূতি।

ঠিক এরকমই একটা অনুভূতি হয় ABBA নামের ফিল্মটা দেখার সময়। মিউজিক ব্যান্ডের কাহিনি। ওই ছবিতে সংগীতে পপ, ডিসকো আর রকের অসাধারণ ব্যবহার। সারা ছবিটা দেখাকালীন মাঝেমাঝেই মনে হয়েছিল, সিনেমা হলটা বোধহয় ভেঙে পড়বে– এমনই তার তীব্র আওয়াজ। পুরো ছবিটা জুড়ে কান ঝালাপালা, কিন্তু হল থেকে বেরিয়ে আসার পর মনে হল, হৃদয়স্পর্শী এক কবিতা দেখলাম যেন।

ইন্দোনেশিয়ার জ্যান্ত আগ্নেয়গিরি দিয়ে শব্দের আলোচনা আপাতত শেষ করব। ইন্দোনেশিয়ায় এখনও কয়েকটা জ্যান্ত আগ্নেয়গিরি, মানে অ্যাক্টিভ ভলক্যানো আছে। তা, গেলাম দেখতে। এমনি দেখার কিছু নেই যদিও। আগ্নেয়গিরি দেখা মানে একটি উঁচু পাহাড়ের মাথায় দূর থেকে মাঝে মাঝে ধোঁয়া উঠছে সেটাই। তবে সত্যিকারের ভয়াবহ ভলক্যানোটার দিকে তাকিয়ে থাকার বা মুখোমুখি হওয়ার একটা আলাদা ভীতি, একটা আলাদা অনুভূতি। ওখানকার মিউজিয়ামে এই লাভাজনিত তাপ এবং ছাই দিয়ে যে ক্ষতি, যে ধ্বংস, মৃত্যু সেগুলো দেখেছি খুঁটিয়ে। ওখান থেকে ফিরে আসার কিছুদিন পরেই শুনলাম যে, আবার একটা আগ্নেয়গিরির অগ্নুৎপাত শুরু হয়েছিল এবং বেশ কিছুদিনের জন্য শহরের অংশ এবং বিমান চলাচল বন্ধ রাখতে হয়েছিল।

অনেক পরে আগ্নেয়গিরি সম্পর্কে নানা গল্প শুনতে বা পড়াশোনা করতে গিয়ে জানলাম যে, এই অগ্নুৎপাতের সময় লাভা যখন পৃথিবীর ভিতর থেকে ফেটে বেরিয়ে আসে, তখন প্রচণ্ড তাপ ছাড়াও বিরাট শব্দ হয়। বিশাল বিস্ফোরণের শব্দ। এ-ও জেনেছি যে, পৃথিবীর সর্বোচ্চ বিস্ফোরণের আওয়াজ এই ইন্দোনেশিয়ার আগ্নেয়গিরি থেকেই হয়েছিল।

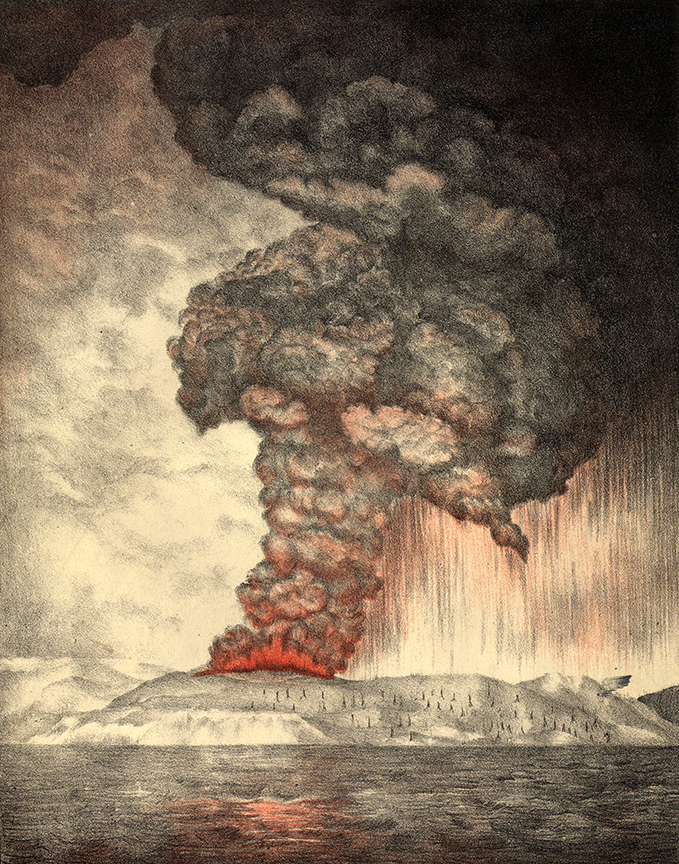

জাভা এবং সুমাত্রার মাঝামাঝি জায়গায় একটা আগ্নেয়গিরি থেকে উৎপন্ন ‘ক্রাকাটোয়া’ দ্বীপের পাহাড়ের চূড়া দূর থেকে অনেকদিন ধরে মানুষ দেখে আসছিল। হঠাৎ একদিন অনেক দূরে কোথাও একটা অজানা বিশাল বিস্ফোরণের আওয়াজ শুনল মানুষ। কীসের আওয়াজ প্রথমে কেউ অনুমান করতে পারেনি। বেশ কিছুদিন পরে কিছু লোক হঠাৎ দেখেছিল যে, জলের উপর সেই পাহাড়টা আর নেই। আসলে সেটা বিস্ফোরণে টুকরো টুকরো হয়ে ছড়িয়ে গিয়েছে। সময়টা ১৮৮৩ সালের ২৭ আগস্ট। বিশাল সেই আওয়াজটা হাজার হাজার মাইল দূর থেকে শোনা গিয়েছিল। এপিসেন্টারে সেই শব্দের পরিমাণ ছিল ৩১০ ডেসিবেল। পৃথিবীর ইতিহাসে আজ অবধি সবচেয়ে উচ্চতম, ক্রাকাটোয়ার এই আগ্নেয়গিরির অগ্নুৎপাতের শব্দ।

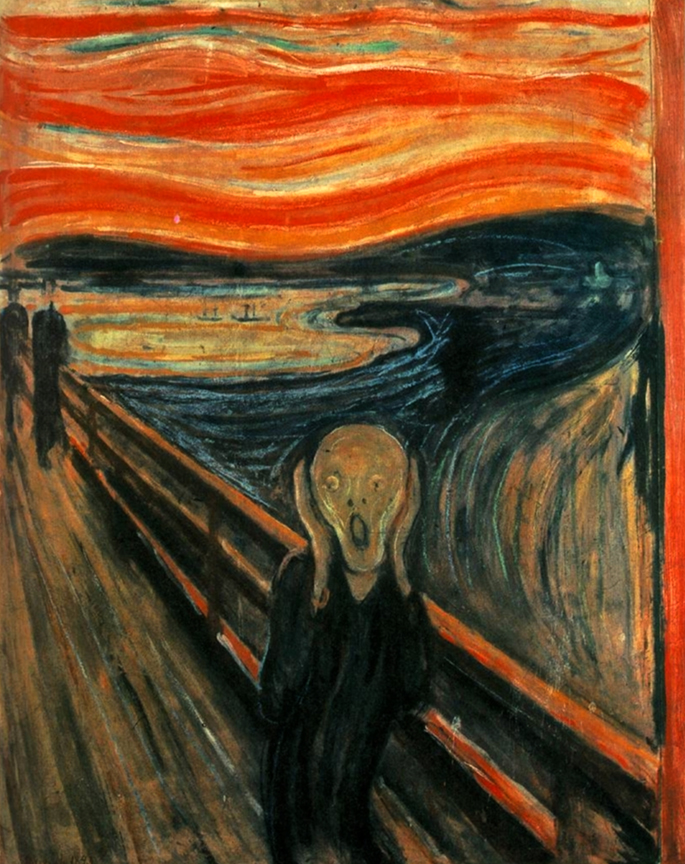

সেই শব্দের কম্পন সারা পৃথিবীতে কয়েকবার পরিক্রমা করে এসেছে। তৈরি হয়েছে সমুদ্রের বুকে ভয়াবহ সুনামি। শুধু তাই নয়, তার তাপ এবং যে প্রচুর পরিমাণে ছাই উঠেছিল আকাশে, দীর্ঘদিন ধরে তা পরিবেশের দৃশ্য বদলে দিয়েছিল। সূর্যোদয়-সূর্যাস্তের রং বদলে দিয়েছিল সেই ছাই। সন্ধের বা সকালের যে লালচে আলোর আকাশের ছবি আঁকতেন সুদূর ইউরোপীয় শিল্পীরা, সেই শিল্পীদের রঙের প্যালেট বদলে গিয়েছিল। বহুকাল যাবৎ আকাশের রং এখনকার মতো ছিল না নিসর্গ শিল্পীদের ছবিতে। একজন জ্যোতির্বিদের ধারণা, এডওয়ার্ড মুঙ্ক-এর ১৮৯৩ সালের বিখ্যাত চিত্রকর্ম ‘দ্য স্ক্রিম’-এ আঁকা রক্ত-লাল আকাশ আসলে ক্রাকাটোয়ার অগ্ন্যুৎপাতের পরে নরওয়ের আকাশেরই প্রতিফলন।

শব্দের তীব্রতা পরিমাপের একক হল ডেসিবেল, তা আমরা জানি। কিন্তু ৩১০ ডেসিবেল মানেটা কী? কত জোরালো সেই শব্দ? একটা ধারণা দিই। ৭০ ডেসিবেলের বেশি যে কোনও শব্দ আমাদের কানের পক্ষে বিরক্তিকর, আর ৮৫ ডেসিবেলের ওপরের শব্দ আমাদের শ্রবণশক্তিই নষ্ট করে দিতে পারে। উচ্চতম রেলগাড়ির শব্দ ১০০ এবং রক কনসার্টের আওয়াজ ১১০ ডেসিবেল। অ্যাম্বুলেন্সের সাইরেন ১২০, বিমান ওড়ার সময় শব্দ ১৩০ ডেসিবেল। আমাদের সহ্যের মধ্যে শব্দ বলতে, সাধারণ কথাবার্তা ৬০, ফিস ফিস করে কথা বললে ৩০, আর ১০ ডেসিবেল-এ আমাদের সাধারণ শ্বাস-প্রশ্বাস।

…পড়ুন অল্পবিজ্ঞান-এর অন্যান্য পর্ব…

পর্ব ১২: হ্যালো, তুমি শুনতে পাচ্ছ কি?

পর্ব ১১: ‘শব্দ’ শুধুই আওয়াজ নয়

পর্ব ১০: শিল্পকলায় বিষ্ঠা মানে ব্যঙ্গ, বিদ্রুপ অথবা প্রতিবাদ

পর্ব ৯: বাস্তব আর ভার্চুয়ালের সীমান্তে দাঁড়িয়ে হাইব্রিড আর্ট প্রশ্ন করতে শেখায়– শিল্প কী?

পর্ব ৮: মগজে না ঢুকলে শিল্পও আবর্জনা

পর্ব ৭: ছবির অসুখ-বিসুখ, ছবির ডাক্তার

পর্ব ৬: বিসর্জনের মতোই একটু একটু করে ফিকে হয়ে যাচ্ছে পৃথিবীর রং ও রূপ

পর্ব ৫: জীবন আসলে ক্যালাইডোস্কোপ, সামান্য ঘোরালেই বদলে যায় একঘেয়ে নকশা

পর্ব ৪: কুকুরেরই জাত ভাই, অথচ শিয়াল সম্পর্কে আমরা কতটুকু জানি?

পর্ব ৩: অন্ধকারে অল্প আলোর মায়া, ফুরয় না কোনওদিন!

পর্ব ২: বজ্রবিদ্যুৎ ভর্তি আকাশে ঘুড়ি উড়িয়ে আমাদের চিরকালের নায়ক হয়ে আছেন বেঞ্জামিন ফ্র্যাঙ্কলিন

A Unit of: Sangbad Pratidin Digital Private Limited. All rights reserved