শিল্প-ইতিহাসের নিরিখে অন্নদা মুন্সীর অবদান নজর এড়িয়ে গিয়েছে আমাদের বরাবর। সত্যজিৎ রায়ের গ্রাফিক আর্টের অনুপ্রেরণা তিনি– এই পরিচয়টুকুই যেন তাঁর যথাযত প্রাপ্তি। অথচ, অন্নদা মুন্সী দাঁড়িয়ে রয়েছেন এক সুবিশাল সাংস্কৃতিক ধারার উৎসমুখে। কলকাতার সরকারি আর্ট কলেজের ছাত্র হওয়ার দৌলতে তিনি যেমন নব্য বঙ্গীয় ঘরানার রিভাইভ্যালিস্ট এস্থেটিকস-এর দ্বারা প্রভাবিত হয়েছেন, তেমনই হয়েছেন গ্রাফিক আর্ট-এর ওপর বাউহাউজ এবং আর্ট ডেকো-র মতো শিল্প-আন্দোলনের বিস্ফোরক প্রভাবের দ্বারা। এর সঙ্গে যোগ হয়েছিল কলেজ স্ট্রিট আর বৌবাজার অঞ্চলের বাণিজ্যিক ছাপাই ছবির উঠতি বাজারের রমরমা।

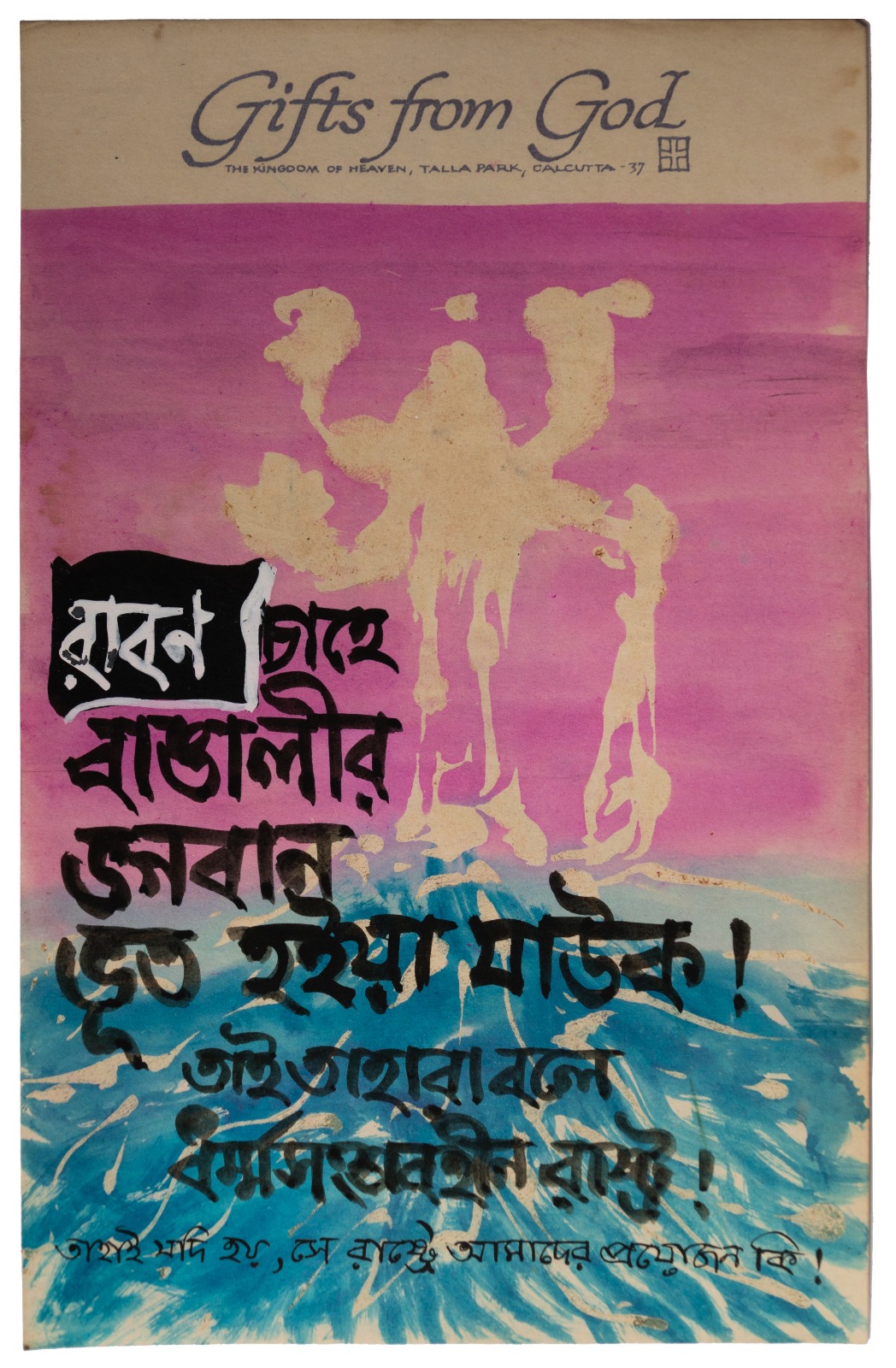

বাবার সংগ্রহে ছিল একতাড়া পার্চমেন্ট পেপার। তার ওপর রাবার সলিউশন দিয়ে রেজিস্ট করে পোস্টার কালার বা রঙিন কালি দিয়ে কোনওটার ওপর আঁকা যিশুখ্রিস্ট। কোনওটায় চৈতন্যদেব, কোথাও শ্রীকৃষ্ণ। ক্যালিগ্রাফির স্টাইল দেখে মনে হয়েছিল বাবারই করা। আজন্মকাল এই স্টাইলের সঙ্গে আমি পরিচিত। ‘আর্ট অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি’র পাতায় পাতায়, ‘দ্য টাইমস অব ইন্ডিয়া’র বিজ্ঞাপনে, সাতের দশকের শেষে, ’৮০-র গোড়ায়, খাটের নিচে, টেবিলের ওপরে ডাঁই করা পত্রপত্রিকার ভিড়ে এই সরলীকৃত, দেশজ স্টাইলই ছিল আমার বাস্তব। সরল সত্য। মজ্জাগত। তখন বুঝিনি, আদতে নেশন বিল্ডিং-এর প্রতিফলনে বেড়ে উঠছি আমি– পোস্ট-কলোনিয়াল, মধ্যবিত্ত, উদারপন্থী পরিবারের শিশু-নাগরিক এক। তবে, আমার হাতে এই গোটা তাড়াটা তুলে দেওয়ার সময় বাবা জানিয়েছিল, এগুলো মুন্সীদার খ্রিস্ট আর চৈতন্যদেব সিরিজের খসড়া। সে-প্রসঙ্গেই শুনেছিলাম মুন্সীদার টালা পার্কের বাড়িতে (সম্ভবত ফ্ল্যাট) ছিল মুরগি, বেড়াল, আরও কী কী যেন! জিজ্ঞেস করলে বলতেন, ‘সর্বধর্ম্ম সমন্বয় হচ্ছে’। খ্রিস্ট-চৈতন্য-কৃষ্ণ সিরিজ না কি তারই ফলস্বরূপ।

সাত-আটের দশকে বাবা যখন প্রচ্ছদ আর অলংকরণ-শিল্পী হিসেবে পরিচিত হচ্ছে, প্রবীর সেন আর বাবার ঘনঘন যাতায়াত ছিল টালা পার্কের বাড়িতে। এই দু’জনের কাজের স্টাইলে অন্নদা মুন্সীর প্রভাব ছিল সুস্পষ্ট। বাবার কাজের টেবিলের ড্রয়ার-ভর্তি তুলি, জিঙ্ক-ব্লক, পোস্টার কালারের শিশি, সেট-স্কোয়ার, কম্পাস, মোটা শিষের পেনসিলের প্রতি আমার একটা অপ্রতিরোধ্য টান ছিল। সারা সকাল আর বিকেল ড্রয়ার খুলে সেই আশ্চর্য জগৎ হাতড়ে বেড়ানোর যে কী অপরিসীম আনন্দ, সে কেবল জানতাম আমি আর বাবা! দিস্তে দিস্তে কাগজ উড়ে যেত সেসব বস্তুর নমুনা পরখ করতে গিয়ে। অকৃতকার্যই হয়েছি বেশি। কিন্তু বাবার মদতপুষ্ট ছিলাম বলে বকুনির চেয়ে চাপড়ানিই জুটেছে পিঠে। আর্ট-কলেজে ঢোকা অবধি সেই ট্র্যাডিশন বজায় ছিল। বাংলা হরফে কিছু লিখতে হলে মজ্জাগত ওই স্টাইল এখনও বেরিয়ে আসে আমার হাত থেকে। ২০ বছর টাইপ করে করে দক্ষতায় মরচে ধরলেও।

বাবার কাজের টেবিলের ড্রয়ারে আরও একটা আশ্চর্য জিনিস থাকত। তা হল ওই রাবার সলিউশন। আর্ট কলেজে ঢোকার বহু আগেই আমি শিখে গিয়েছিলাম রেজিস্ট করার পদ্ধতি। বাবার ওপর রাবার সলিউশনের প্রভাবও নিঃসন্দেহে তাঁর মুন্সীদার-ই। যাঁর করা চায়ের বড় বড় পাতাজোড়া বিজ্ঞাপন দেখতে দেখতে বেড়ে উঠেছি। বাবা একসময় বন্ধুর সঙ্গে চায়ের ব্যবসা শুরু করবে বলে উদ্যোগী হল। তাতে কমার্স কত হত জানি না; তবে প্রচারের জন্য চায়ের প্ল্যাকার্ড আঁকা নিয়ে প্রবল উদ্দীপনায় শিল্পচর্চা হতে শুরু করল। সারা বাড়িতে ছড়িয়ে পড়ল আট বাই আট ইঞ্চি মাপের পাতলা কার্ডবোর্ডের ওপর বোল্ড ফ্ল্যাট ব্রাশ আর পোস্টার কালার দিয়ে আঁকা একটা শব্দ: ‘চা’। আমার বেজায় ফুর্তি। লাল-নীল-আসমানি, সব বাতিল কার্ডের মালিকানা আমার একার। শরিকি ঝামেলা নেই। ওই মোটা মোটা চ-এ আকারও মুন্সীদার অবদান। সে-কথা এই প্রবন্ধ লেখার সময় শিল্পীর পুরনো প্রদর্শনীর ছবি থেকে আবিষ্কার করলাম। তখনও জানতাম না, ‘চা’ বা রাবার সলিউশনের রেজিস্ট টেকনিকও– ঔপনিবেশিকতা থেকে বেরনোর দুই অমোঘ অস্ত্র আমার নরম হাতে পরোক্ষে তুলে দিয়েছেন বাবার ‘মুন্সীদা’। ভারতে ‘কমার্শিয়াল আর্টের জনক’ অন্নদা মুন্সীকে নিজের অজান্তেই আত্মস্থ করেছি আশৈশব। অন্যভাবে বলতে গেলে, সত্যজিৎ রায়ের পর আরও দু’-প্রজন্ম (কী তারও বেশি) পার করেও অন্নদা মুন্সীর প্রভাব অটুট।

অন্নদা মুন্সীর জন্ম ১৯০৫ সালের ২৭ নভেম্বর, পাবনার শিবনগরে (মৃত্যু, ১৪ জানুয়ারি, ১৯৮৫)। অর্থাৎ, এক অশান্ত ভারতবর্ষের, অশান্ত রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে জন্ম তাঁর। ৩০০ বছর ধরে প্রবঞ্চনা-লুণ্ঠন-লাঞ্ছনা-শোষণের শিকার একটা আস্ত উপমহাদেশ, স্বাধীনতার স্বপ্নে মশগুল তখন। সেই বছরের অক্টোবর মাসের ১৬ তারিখে লর্ড কার্জনের নির্দেশে ভেঙে দেওয়া হয় বেঙ্গল প্রেসিডেন্সি। পূর্বে সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলিম। পশ্চিমে সংখ্যাগরিষ্ঠ হিন্দু। ধর্মের হিসেব কষেই সেই বিভাজন রেখা টানা হল। ব্রিটিশ ভারতের সর্বোচ্চ জনবহুল অঞ্চল– বাংলাদেশ, (তৎকালীন) উড়িষ্যা, বিহার, আসামের কিছুটা এবং বর্তমান পশ্চিমবঙ্গের অংশ নিয়ে গড়া বেঙ্গল প্রেসিডেন্সি– যাকে বলা হল প্রশাসনের নিরিখে বড্ড বড়। অতএব, প্রশাসনের কার্যকারিতা বৃদ্ধির জন্যই এই বিভাজন। তবু স্বাধীনতাকামী দেশে কারও বুঝতে বাকি ছিল না, স্বাধীনতা আন্দোলনকে দমানোর জন্য এই খণ্ডন আদতে, ধর্মীয় বিভেদ সৃষ্টি করে, তাকে অসংগঠিত এবং দুর্বল করাই ছিল ব্রিটিশের মূল উদ্দেশ্য।

বাংলাকে বিভাজিত করার পরিকল্পনা অবশ্য হয়েছে কার্জনের অনেক আগেই। দিল্লি বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাসের অধ্যাপক, ড. বিনোদ সাক্সেনা তাঁর বইতে জানাচ্ছেন: বঙ্গভঙ্গের উৎস পাওয়া যায় ১৮৬৮ সালের জানুয়ারির ১৮ তারিখে, স্যর স্ট্র্যাফোর্ড নর্থকোটের মিনিটে। সেখানে নর্থকোট স্পষ্ট করে দেখাচ্ছেন যে, বাংলা অঞ্চলটা এমন প্রমাণ আকারের যে, কোনও জরুরি অবস্থার ক্ষেত্রে তার প্রান্তবর্তী এলাকায় ঠিকমতো পৌঁছনো বা মনযোগ দেওয়া যায় না। চলতি (তৎকালীন) সরকারি প্রশাসনিক অব্যবস্থার কারণে প্রান্তবর্তী অঞ্চলে যে প্রভূত ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে, তার জলন্ত উদাহরণ হিসেবে তিনি ১৮৬৬-র উড়িষ্যার মন্বন্তরের কথা উল্লেখ করেন। আসাম এবং সম্ভব হলে উড়িষ্যাকেও মূল বাংলা থেকে বিভক্ত করার পরামর্শ দেন তিনি। ১৮৭৪-এ আসাম, সিলেট, কাছাড় এবং গোয়ালপাড়াকে পৃথক করা হয় বাংলা থেকে। বাঙালিরা সে সময় এই সিদ্ধান্ত মেনেও নেন কারণ– ‘গণ মতামত সে সময় তত জোরালো ছিল না, এবং বাংলাভাষী সম্প্রদায়ের সম্প্রীতি এবং ক্রমান্বয়ে বাড়তে থাকা সংহতিও সেই সময় এই অঞ্চলের জনজীবনে সুস্পষ্ট হয়ে ওঠেনি।’

১৮৯৬-এ আসামের চিফ কমিশনার স্যর ডব্লিউ ওয়ার্ড, বাংলা থেকে চিটাগাং ডিভিশনকে পৃথক করার পরিকল্পনার কথা জানালেও তাঁর উত্তরসূরি, স্যর হেনরি কটন, পরের বছরই এই পরিকল্পনাকে ‘অগ্রহণযোগ্য এবং অসম্ভব’ বলে তার বিরোধিতা করেন। তা সত্ত্বেও লর্ড কার্জন ভাইসরয় থাকাকালীন এই বিষয়টি আবার সামনে আনা হয়, এবং এই অঞ্চল সুবিশাল, এই মর্মে ১৯০৩-এ লর্ড কার্জন এক অনুপুঙ্খ মিনিট তৈরি করেন, এই অঞ্চল পুনর্বণ্টনের দরুন। মিনিটের দ্বিতীয় ভাগে ছিল বাংলার পৃথকীকরণের বিষয়টি। এই মিনিটের ওপর ভিত্তি করে তৎকালীন ভারত সরকারের সম্পাদক, এইচ. এইচ. রিজলি, বাংলা; মাদ্রাজ; মধ্যাঞ্চল এবং আসামের শাসকমণ্ডলীর (governors) উদ্দেশ্যে চিঠি পাঠিয়ে লেফটেন্যান্ট গভর্নরের হ্রাসকৃত অঞ্চলের এক্তিয়ারের প্রস্তাবের কথা জানান। পরোক্ষ আরেক উদাহরণও আছে। তা হল, ১৮৩৫-এ শিক্ষানীতিতে টমাস ব্যাবিংটন ম্যাকলে-র মিনিটস। হিদেন-দের নিজেদের ভাষার পরিবর্তে ইংরেজি শিক্ষা-বিশ্বাস-সংস্কৃতিতে শিক্ষিত করে এক ধরনের ‘ফিল্টারিং ডাউন’ করার নীতি। যা চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়েছিল ভারতীয়দের জাত্যাভিমানের প্রতি কোনও সহানুভূতি সাহেবদের ছিল না। যেমন তেমন করে, সুবিধেমতো, ভেঙেচুরে গড়ে নেওয়াটা জরুরি ‘ওগুলোকে’।

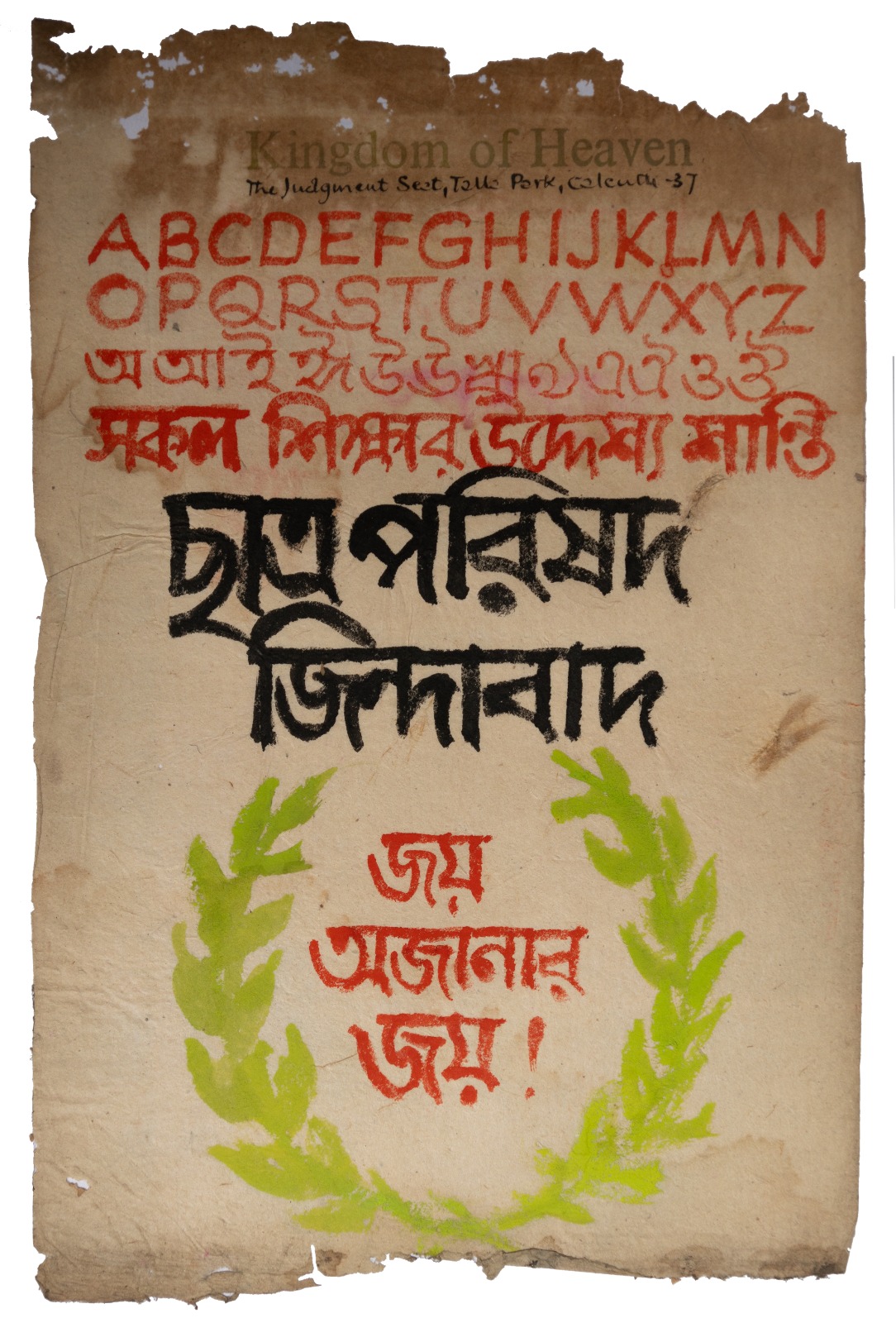

১৯০৫-এ কার্জনের বঙ্গভঙ্গ তীব্র প্রতিবাদের সম্মুখীন হল। অগুনতি মাস পিটিশন; মাস মিটিং; ব্রিটিশের নির্মিত পণ্যে বয়কট এবং ফলস্বরূপ দেশের মনেপ্রাণে লাগল স্বদেশির হাওয়া। ভারতীয়দের মধ্যে জাতীয় সংহতির উৎসাহ সৃষ্টি হল নতুন করে। স্থানীয় শিল্প ও পণ্যকে উজ্জীবিত করা হতে লাগল। ব্রিটিশের অর্থনীতির ওপর প্রবল চাপ আনা হল তার বিরোধিতা করে। চ্যালেঞ্জ করা শুরু হল। বাঙালি জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের প্রভাবে প্রবল বিরোধিতার চাপের মুখে পড়ে ১২ ডিসেম্বর, ১৯১১-তে দিল্লির দরবারে এই নীতি প্রত্যাহার করা হল। বাংলা যেহেতু বুদ্ধিজীবীদের কেন্দ্রবিন্দু ছিল, তাই কলকাতার বদলে দিল্লিতে সরানো হল রাজধানী। কিন্তু সাম্প্রদায়িকতার যে বীজ বপন হয়ে গেল বঙ্গভঙ্গের নির্দেশ দেওয়ার ফলে, তার শেকড় গভীর থেকে গভীরতর হতে থাকল। এক অনাবশ্যক ‘অপর’-এর নির্মাণ রইল বিদ্যমান হয়ে। ভবিষ্যতের সংঘর্ষ এবং রাজনৈতিক আন্দোলনের মঞ্চ স্থাপন হল। অন্নদা মুন্সীর লেখায় এই দ্বিতীয় ঘটনার তীব্র প্রতিক্রিয়া পাওয়া যায়। ১৯৭৮-এর ৬ জুন, ‘ক্রুশবিদ্ধ ভারত: ঈশ্বরের সঙ্গে কথোপকথন’ গ্রন্থে, প্রচ্ছদ পরিচিতিতে তিনি লিখছেন: এখানে দেখা যাচ্ছে ইংরাজী বর্ণমালা সাজিয়ে রাখা হয়েছে, তার মাঝে যীশুখৃস্টের ক্রুশচিহ্ন। বক্তব্য হচ্ছে এই ভারতে ইংরাজী শিক্ষার প্রসারের ফলই কি ভারত বিভাগ? PARTITION OF INDIA? তাহলে তো শিক্ষার আসল উদ্দেশ্যই ব্যর্থ হয়েছে! খ্রিস্টধর্মের শিক্ষা প্রেমকে ডুবিয়ে দিয়ে ঘৃণাকেই প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে!

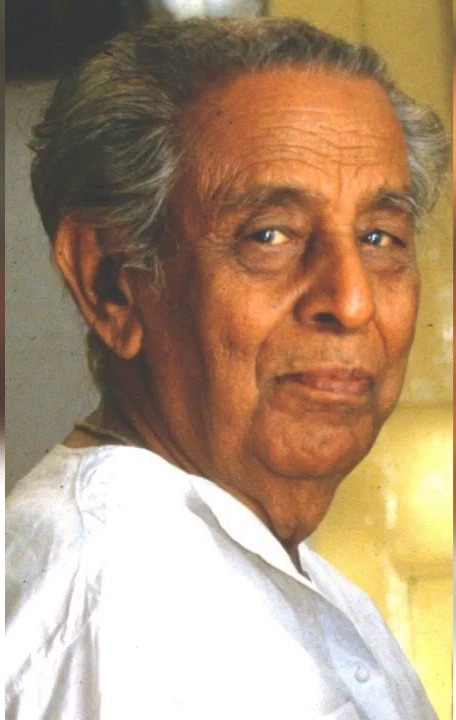

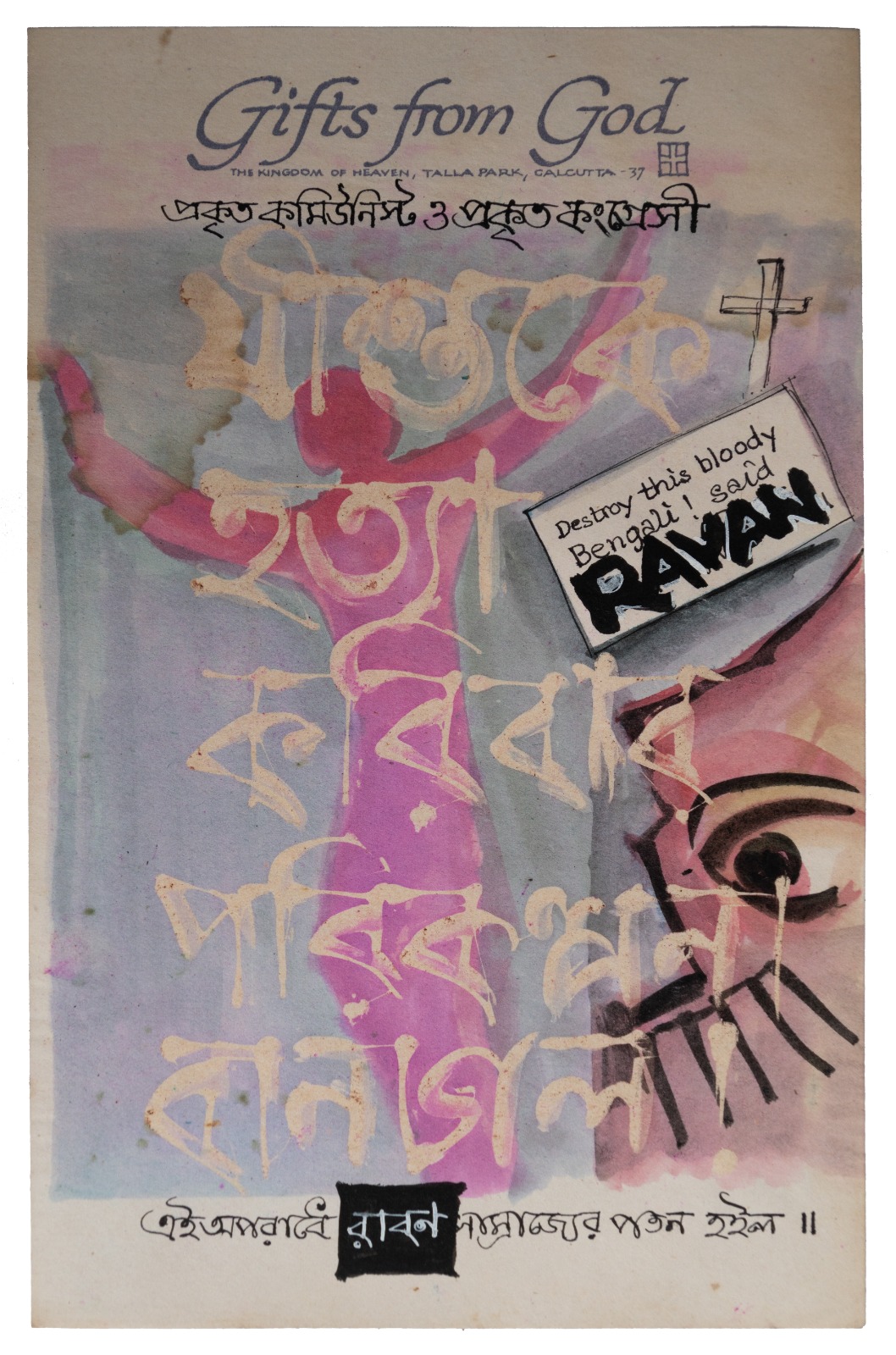

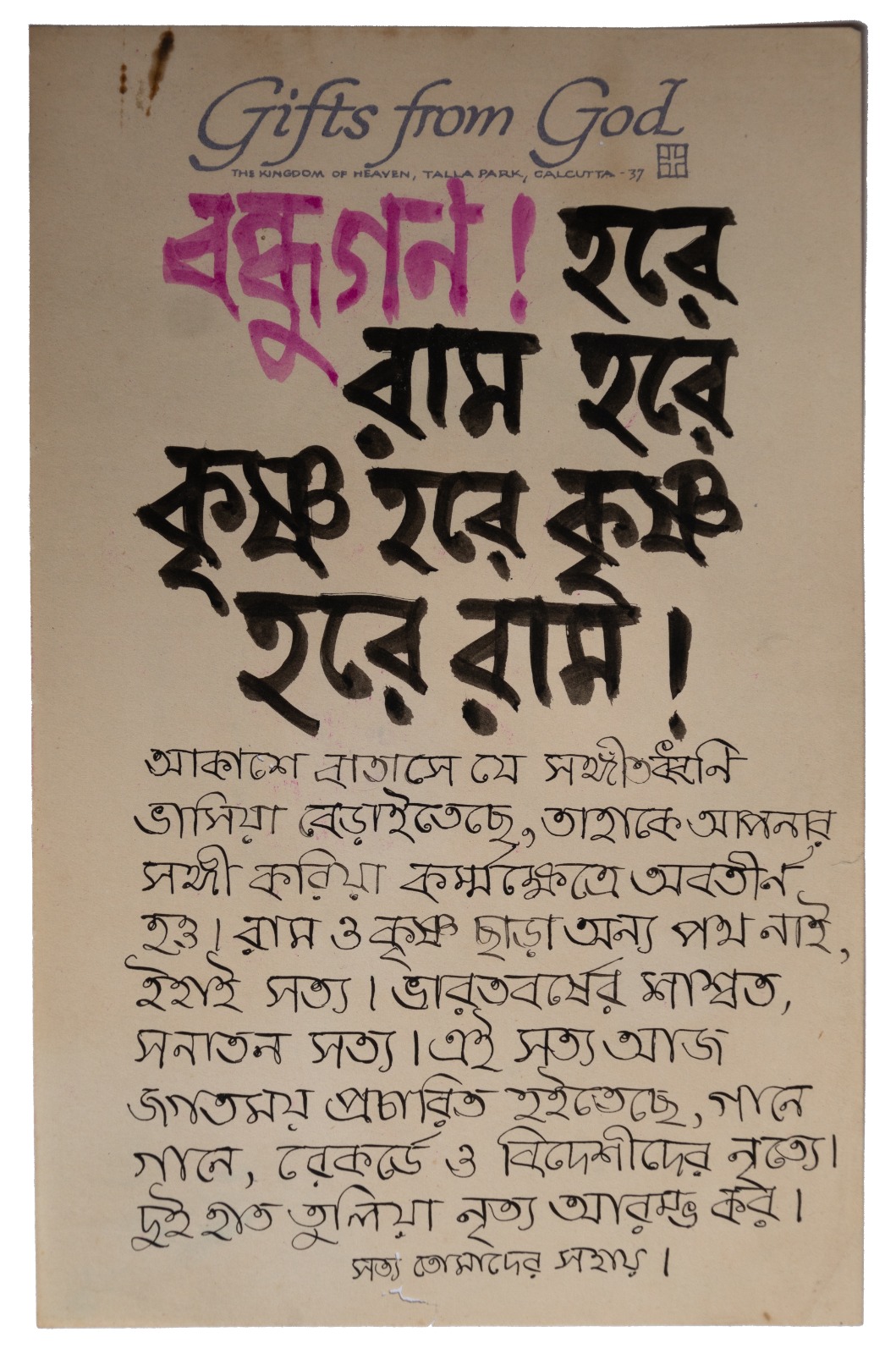

বাবার থেকে পাওয়া মুন্সীদার উত্তরাধিকারের মধ্যে ছিল মূলত দুটো নোট প্যাডের পাতায় পাতায় রাফ স্কেচ। দুটো সিরিজের খসড়া যেন। একটা হল ‘Gifts from God’, অন্যটা ‘Kingdom of Heaven’। দেশভাগ অন্নদা মেনে নিতে পারেননি। সেটা স্পষ্ট বোঝা যায় এই খসড়াগুলো থেকে। এ দুটো ছাড়া ছিল প্রায় একটা সেন্টার-স্প্রেড-এর মতো লম্বা পাতা। ‘স্বর্গরাজ্য সংবাদ’। কলিকাতা, ১০ মে, ১৯৭২। অন্নদার কল্পনার সংবাদপত্র। সেটা যেন একটা জলন্ত দলিল। ব্যক্তিগত ডায়েরির পাতার মতো। দেশভাগ নিয়ে অন্নদার ব্যক্তিগত মতামত। দর্শন। তাই দিয়ে রচিত শিল্পকর্ম:

ভারতবর্ষের নীল-সবুজ মানচিত্র। রাবার সলিউশনে আঁকা তার রাজনৈতিক প্রাচীর আর আস্ত দেশ জুড়ে আঁকা ক্রুশবিদ্ধ যীশু। রক্ত ঝরে পড়ছে শরীর থেকে। ক্রুশবিদ্ধ ভারত। নিচে টেক্সট:

“…যশোহর নগরে দেওয়ালে দেওয়ালে প্রাচীর পত্র আঁটা হইয়াছে, তাহার বিষয়বস্তু এইরূপ: হিন্দু যদি বাঁচতে চাও, বাংলাদেশ ছেড়ে চলে যাও! আহা কী সুন্দর কথা! জল্লাদের রাজনীতির খেলায় ভারত খন্ডিত হইয়াছিল, তাহার পর হইতেই দেশ হিন্দু-নিধন যজ্ঞে মাতিয়া উঠিয়াছিল, সর্ব্বাপেক্ষা মরিয়াছে এই হতভাগ্য বাঙালী!…সোনার ভারতের বুকে ক্লীব র্যাডক্লিফের আঁচড়ের দাগ এখনও মুছিয়া যায় নাই। বাঙালীর দেশ বিভক্ত করিয়া শয়তানের দল এখনও রাজনীতির খেলায় মাতিয়া বাঙালীকে রিফিউজী সাজাইয়া অপমানের চূড়ান্ত করিতেছে। কিন্তু ইহা ভারতীয় সংবাদপত্রে নাই।’’

বোধ করি ভারতীয় কোনও সংবাদপত্রে একথা ছিল না বলেই স্বতঃপ্রণোদিত হয়ে নেমে পড়েছিলেন এক কাল্পনিক সংবাদপত্রে সবিস্তারে সত্য প্রকাশে। তা হোক না খসড়া। শেষের কয়েক লাইন পড়ে আবারও মনে হয়, সমসাময়িক রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটের নিরিখে কতখানি প্রাসঙ্গিক তিনি। মিনমিনে তোষামোদকারী শিল্পী নন। সচেতন নাগরিক এক। পলিটিক্যাল অ্যাক্টিভিস্ট এক।

‘…একদিন আসিবে যেদিন বাঙালীর সমস্ত শক্তি একত্রিত হইয়া ভারতের প্রতি এই সামগ্রিক অবিচারের প্রতি বিদ্রোহ ঘোষণা করিবে। “মানচিত্রের ওপর বিদেশীর আঁচড় মানব না মানব না।” একশ বছর আগে ভারত যেমন ছিল, আমরা সেই ভারতই চাই। কে দিবে সেই স্বর্গীয় ভারত? বাঙালীর ঈশ্বর দিবেন।’

এরপর লাল পোস্টার কালারে তিনগুণ বড় করে শেষ লাইন: ‘সাথে আছে ভগবান হবে জয়।।’

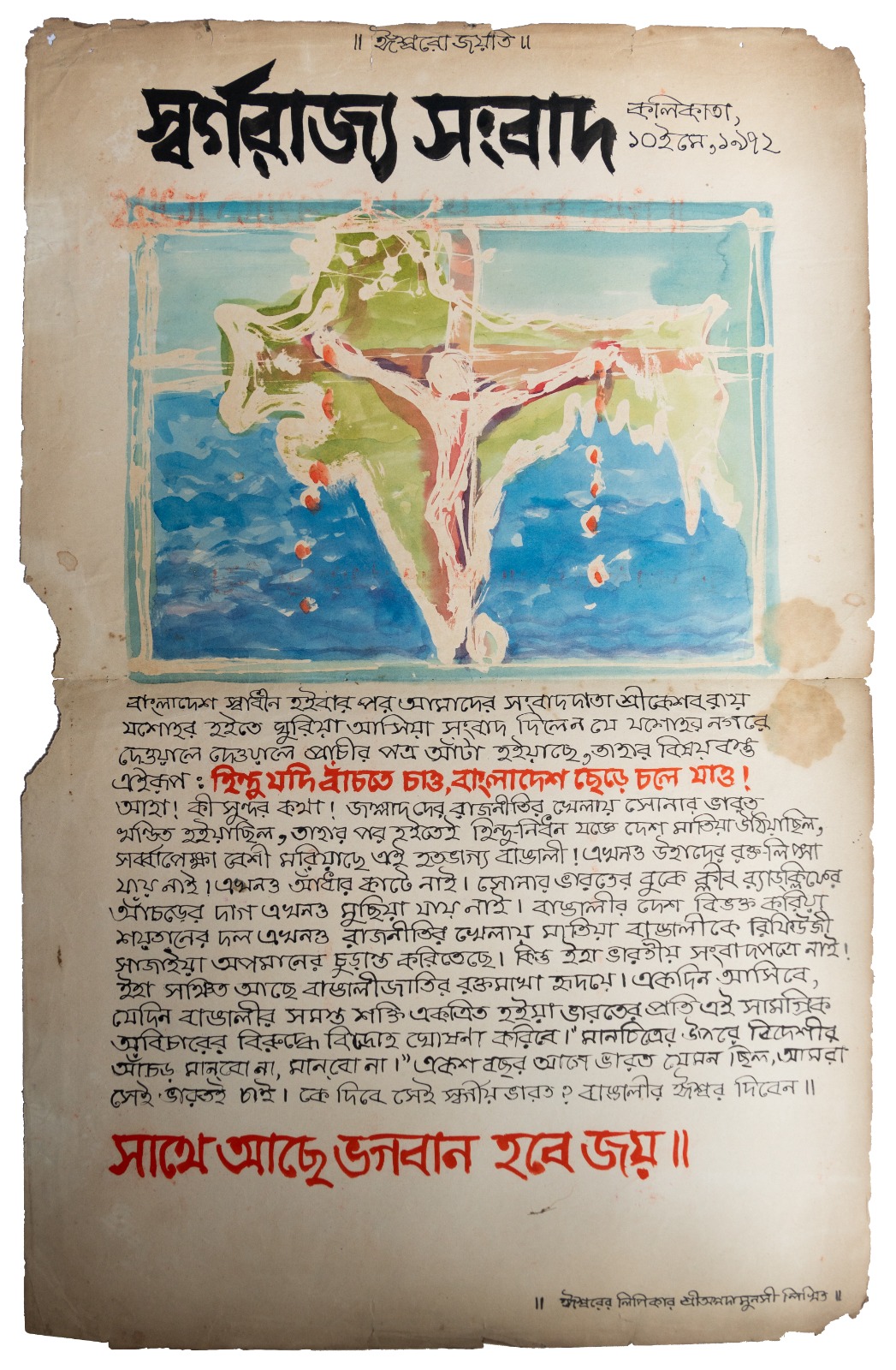

‘Gifts from God’ শীর্ষক প্যাডে লাল কালি-তুলিতে লেখা: ‘ঈশ্বরআল্লা তেরা নাম, সবকো সুম্মতি দে ভগবান!’

তার নিচে কালো কালি দিয়ে লেখা:

‘দ্বিজাতিতত্ব যখন রহিলই না, তখন দুই বাংলা এক হইবার প্রশ্নে বাধা কোথায়? আল্লা আসিলে পশ্চিম পাকিস্তানীরাও তাঁহাকে সমীহ করিতে চলিতে বাধ্য হইবে। বৈঠক দ্বারা পাপিষ্ঠদের মন ভিজান যাইবে না। সুতরাং যত তাড়াতাড়ি তোমাদের দৃষ্টি ঈশ্বরআল্লার দিকে যায়, ততই মঙ্গল।

আজই সেই দিন!’

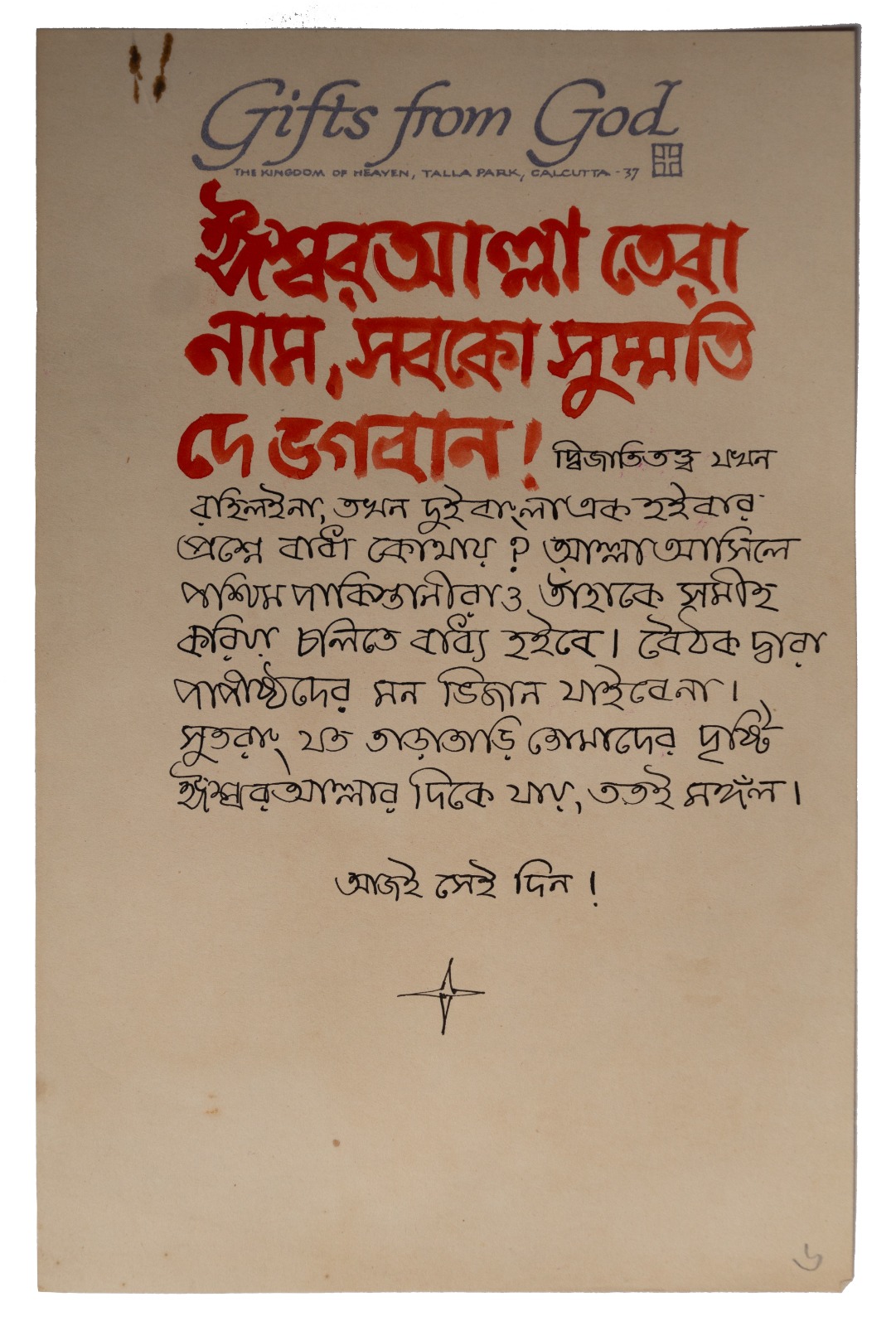

‘Gifts from God’-এর পাতায় এ-ও চোখে পড়ে রাবার সলিউশন দিয়ে এক বিমূর্ত অবয়ব। তা শ্রীকৃষ্ণের হলেও হতে পারে; আবার কোনও অশুভ শক্তিরও। নিচে টেক্সট:

‘রাবণ চাহে বাঙালীর ভগবান ভূত হইয়া যাউক। তাই তাহারা বলে ধর্ম্মসংশ্রবহীন রাষ্ট্র। তাহাই যদি হয়, সেই রাষ্ট্রে আমাদের প্রয়োজন কি!’

‘Gifts of God’-এর পাতা থেকে তৃতীয় একটি উদাহরণ:

‘প্রকৃত কমিউনিস্ট ও প্রকৃত কংগ্রেসী

যীশুকে হত্যা করিবার পরিকল্পনা বানচাল।’

ডানদিকে, কিছুটা ওপরে বক্স করে লেখা:

‘Destroy this bloody Bengali! Said Ravan’

একেবারে নিচে:

‘এই অপরাধে রাবণ সাম্রাজ্যের পতন হইল।’

দেশভাগের সমালোচনা শুধু নয়, একটা সমাধান যেন তিনি বেপরোয়া হয়ে খুঁজতে চাইছিলেন। ‘ক্রুশবিদ্ধ ভারত: ঈশ্বরের সঙ্গে কথোপকথন’ গ্রন্থের পরিচয় বিভাগে উল্লেখ করছেন: ‘খৃস্টানের ধর্মগ্রন্থেই আছে– Thou shalt not kill. Thou shalt love thy neighbour as thyself.’ একই গ্রন্থের ৫০ পৃষ্ঠায় দেখা যায়: শিবের মুখ দিয়ে বলিয়ে নিচ্ছেন– ‘ভারতবর্ষকে যারা ক্রুশবিদ্ধ করেছো, বাংলা ও পাঞ্জাবকে যারা ভাগ করে লক্ষ লক্ষ নিরাপরাধ লোককে উদ্বাস্তু করেছো,…তাদের সুষ্ঠু পুনর্বাসন ব্যবস্থা আজই চাই।… তোমরা ক্ষমতায় বসে আছো কিন্তু কিছু করছ না…।’ এই প্রসঙ্গে বারবার একরকম ‘এক দেহ-এক প্রাণ’ এমন এক আধারকে আঁকড়ে ধরছেন। যেন ‘body as a container’ হিসেবে তিনি আশ্রয় খুঁজছেন, সমাধান চাইছেন তার ভেতরে। এক আধার। সর্বধর্ম্মসমন্বয়। যিনি ঈশ্বর, আল্লাহ তো তিনিই। রামকৃষ্ণ-যিশু-বিবেকানন্দ-রাম-কৃষ্ণ-চৈতন্যদেব… কীসের দ্বিজাতিতত্ত্ব? অন্নদা একদিকে আধ্যাত্মিক, অন্যদিকে রাজনৈতিক। একদিকে রাজনৈতিক এবং প্রতিরোধী, অন্যদিকে আধ্যাত্মিকতার মধ্যে দিয়ে বারবার চাইছেন জাতি-বর্ণ-বিদ্বেষ মুছে ফেলে একাকার হয়ে যেতে। ভক্তিরস সেই নিঃশব্দ, মানবপ্রেম থেকে জাত অস্ত্র তাঁর। ভাঙা দেশ জুড়ে দেওয়ার মুনশিয়ানা ছিল অন্নদার এমনই। আজকের ভারত অনেক অসহিষ্ণু। মহম্মদ আখলাখের পরিবার আজও বিচার পায়নি। আমাদের জঞ্জাল সাফাইয়ের লোক জাহাঙ্গীর আগামিকাল ফিরে যেতে হবে তাকে বাংলাদেশে। কাগজ দেখাতে পারেনি সে। আমাদের কুকুর তার কাছেই বড় হয়েছে। তাকেই চেনে। আমাদের নয়। জাহাঙ্গীরের ছেলে এখানে, স্কুলে পড়ছিল। ক্লাসে ফার্স্ট হয়েছে এবার। অনলাইনে তাই ঘড়ি কিনে দিয়েছে তার আব্বা। একটা দোকানও খুলেছিল জাহাঙ্গীর। আজ সকালে চোখের জলে বিদায় দিলাম তাকে। উমর খালিদ, শারজিল ইমামরা আজও পায়নি জামিন। আমরণকাল অন্নদা এক অখণ্ড ভারতবর্ষের স্বপ্ন দেখেছিলেন। ১৯৮৫ অব্ধি সেই স্বপ্ন ছিল বিদ্যমান। আজ, চল্লিশ বছর পরের ভারতবর্ষকে বোঝার ক্ষেত্রে অন্নদা মুন্সী অপরিহার্য।

পশ্চিমবঙ্গে বর্তমানে জনমোহিনী নীতির সমর্থন পেয়ে আমাদের শিল্পচর্চার ক্ষেত্রগুলো ধীরে ধীরে নিছক কারিগরি শিল্পের দিকে চলে যাওয়ার ফলে তা কেবলমাত্র সৌন্দর্যায়নের ক্ষেত্র হয়ে দাঁড়িয়েছে। প্রতিরোধের নয়। ধরা যাক, দেশজুড়ে পুজোর ক্ষেত্রগুলোই। দর্শক মূলত সেখানে যান ‘সুন্দর’ কিছু দেখতে। আর থিয়েটারে যান প্রতিবাদের সন্ধানে। অথচ থিয়েটার আর দৃশ্যকলা সামাজিক সচেতনতা নির্মাণের ক্ষেত্রে পৃথক নয়। থিয়েটারের মতই দৃশ্যকলা বহু আগেই প্রতিরোধের কণ্ঠস্বর। সারা বিশ্বে তো বটেই; ভারতে এবং বলা বাহুল্য বাংলাতেও। আজকের কলকাতা শিল্পচর্চা বলতে যে মিনমিনে সৌন্দর্যায়নের কথা বোঝে, স্বাধীনতার পটভূমিতে তা ছিল অনেক জোরালো, বহু-স্তরীয়। সমাজ-রাজনীতি-প্রতিবাদের জোরালো কণ্ঠস্বর ছিল তা। এক আত্মবিস্মৃত জাতির আত্মবিশ্বাস ফিরে পাওয়ার এক জোরালো ক্ষেত্র ছিল দৃশ্যকলা চর্চা। অন্নদা মুন্সী বাণিজ্যিক শিল্পচর্চার সেই ক্ষুদ্র ক্ষেত্রকেই পরিণত করেছিলেন প্রতিরোধের ক্ষেত্রে। রাবার সলিউশন দিয়ে রেজিস্ট করা যে যায়, তা তাঁর অজানা ছিল না। নিছক মজার জন্যই কি তার ব্যবহার? না কি একটা নতুন সেমিওলজি তৈরির সচেতন প্রয়াস ছিল তা?

অন্নদা মূলত যশোরে শিক্ষালাভ করলেও পার্সি ব্রাউন-এর অধ্যক্ষ থাকাকালীন কলকাতার সরকারি আর্ট কলেজেও দু’বছর (১৯২৬-’২৮) চারুকলার অনুশীলন করেন বলে জানা যায়। কর্মজীবন শুরু কলকাতায়, পরে মুম্বইয়ের ‘আর্মি নেভি স্টোর’-এ শো-কার্ড লেখক এবং শো-কেস শিল্পী হিসেবে যোগদান করেছিলেন। সেখানে থাকাকালীন সি এফ গোল্ডিং-এর প্রেরণায় বিজ্ঞাপনের শিল্পকলায় নিজেকে ডুবিয়ে দিয়েছিলেন। মুম্বইয়ে থাকার সময়ই ‘টাইমস অব ইন্ডিয়া’য় বিজ্ঞাপন বিভাগে যোগ দেন (’৩০-এর দশকে)। পরে কলকাতায় বিজ্ঞাপন সংস্থা ডি জে কিমার-এ আর্ট ডিরেক্টর হিসেবে যুক্ত হন এবং চার্লস মুরহাউজ-এর অধীনে কাজ করেন পাঁচ বছর (১৯৩০-’৩৫); এবং সিস্টারস’ লিমিটেড-এ কাজ করেন আর্ট ডিরেক্টর হিসেবে, ১৯৪৮ থেকে শুরু করে প্রায় ১২ বছর, অবসর গ্রহণ করা অবধি। সরকারি আর্ট কলেজের শিক্ষাপদ্ধতি সহজেই অনুমেয়। ইউরোপীয় পন্থায় জলরং, তেলরং, ইত্যাদি মাধ্যমে অ্যানাটমি, পরিপ্রেক্ষিত, আলোছায়া (chiaroscuro) এইসব পদ্ধতি অনুসারে ভারতীয় দেবদেবীর ভাস্কর্য, ভারতীয় নিসর্গচিত্র ইত্যাদি আয়ত্ব করা এবং চূড়ান্ত দক্ষতার সঙ্গে তার অলংকরণ বা হুবহু নকল; প্রতিলিপি। তাছাড়া, ভারতীয় শাস্ত্রীয় শিল্পে দেবদেবীর ছবি আঁকাই ছিল দস্তুর। অন্নদার আগেই যদিও নব্যবঙ্গীয় ঘরানা চালু হয়ে গিয়েছে, তবুও, বলা বাহুল্য, প্রথা ভেঙে শিল্পীর স্বাধীন শিল্পসত্তার কথা সেই সময় ভাবা কঠিন ছিল। অন্নদা মুন্সী বারবার সেই বাঁধাধরা গণ্ডি অতিক্রম করেছেন তাঁর রাজনৈতিক চেতনা দিয়ে, ভক্তিবাদে আজীবন ভরসা রেখে এবং পাশ্চাত্য শিল্পের ধারায় উন্মুক্ত হওয়ার ফলে। এই তিনের অসাধারণ সমন্বয় নানাভাবে ব্যক্ত হয়েছে তাঁর কাজে।

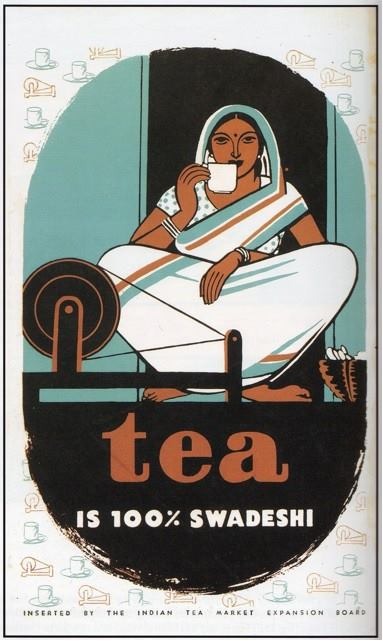

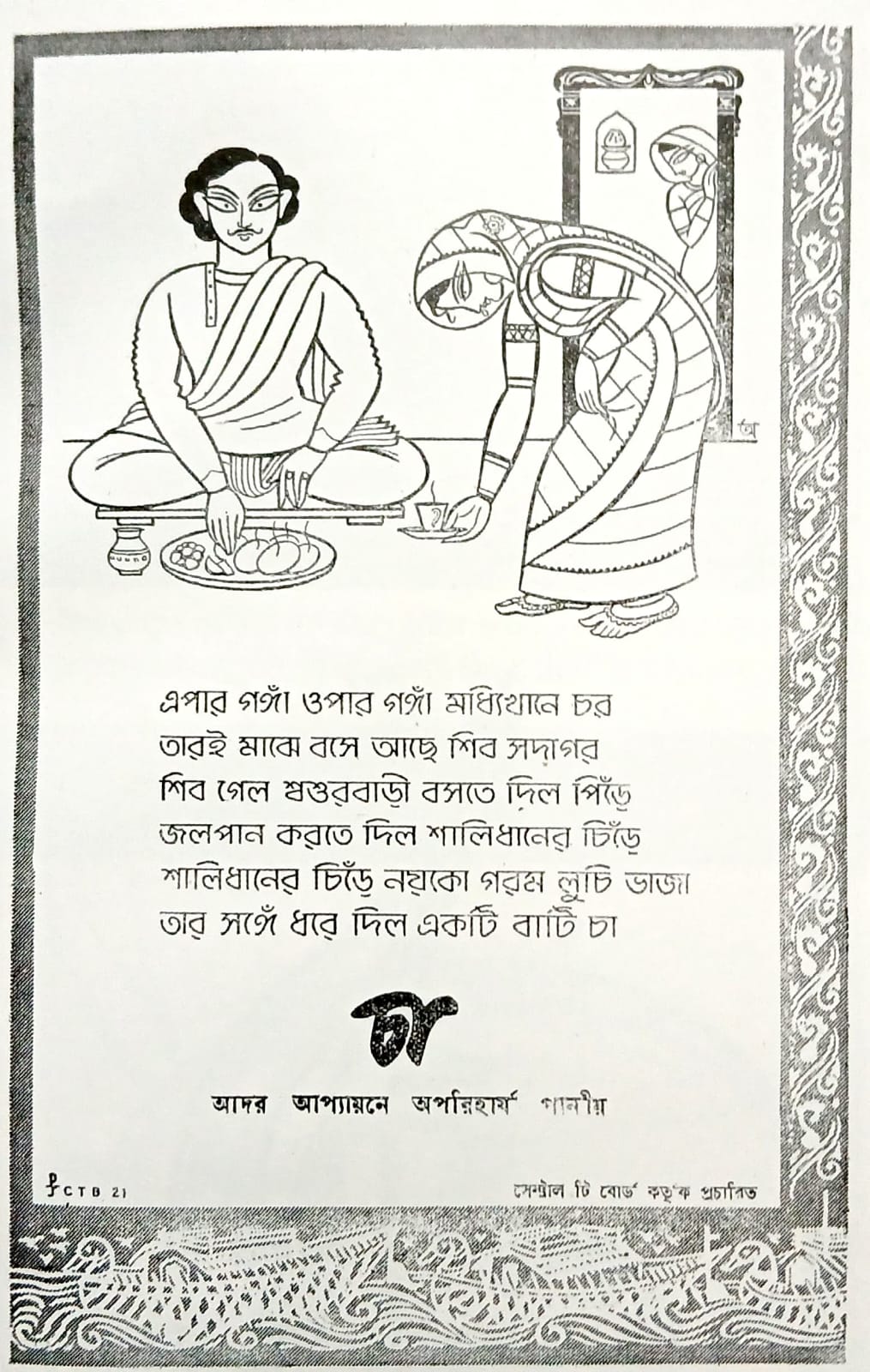

তিনি যখন চায়ের বিজ্ঞাপন আঁকছেন, সেটা ১৯৪৮ সাল। ‘ইন্ডিয়ান টি মার্কেট এক্সপ্যানশন বোর্ড’-এর বিজ্ঞাপনের পোস্টার-এর জন্য তিনি আঁকলেন এক অনবদ্য ছবি। ভারতীয়ত্ব আশ্চর্যভাবে বজায় রইল তাতে। সামনে কাঠের চরকা। তার পেছনে বসে আড়ম্বরহীন সাজে আটপৌরে সরু খয়েরি-নীল-পাড়, সাদা শাড়ি পরিহিতা এক ভারতীয় গ্রামীণ (বাঙালি) মহিলা বসে সুতো কাটার ফাঁকে পরম প্রশান্তিতে এক কাপ চা পান করছেন। ব্যাকগ্রাউন্ড স্ট্যাম্প-এর ছাপের মতো করে চায়ের কাপ আর চরকা দিয়ে ভরাট করা। শ্রেণি-বর্ণ-জাতীয়তা– সব কিছু নিয়ে ভাবনা চিন্তা করে তৈরি করা এই ছবি। নিচে lower case ব্যবহার করে লেখা: tea is 100% swadeshi। ফন্টের রং আর মহিলার গায়ের রং খয়েরি। ভারতীয়। সাহেবদের মতো নয়। তাছাড়া, গোটা ছবি জুড়েই তিনি ব্যবহার করেছেন ভারতীয় গেরস্থালির পরিচিত উষ্ণ বর্ণ: বাদামি, খয়েরি, মেটে। অথচ, অন্নদা চাইলেই পাশ্চাত্যের অনুকরণে, সোনালি চুল-সাদা চামড়া-এলিট পরিবেশের লাগসই মহিলা-পুরুষ আঁকতে পারতেন অনায়াসে। সেই এক্সপোজার তাঁর ছিল। রাশিয়ান মডার্নিস্ট স্টাইলে একাধিক ছবি তিনি এঁকেছেন। তবু আইটিএমইবি-র পোস্টার-এর জন্য বাছলেন সুপরিচিত যামিনী রায়-এর ধাঁচ। যা পরোক্ষে, কালীঘাট পটের ধাঁচও। ভারতীয় লোকশিল্প। তবু প্রথাগত দেবদেবীর ছবি নয়। এলিট শ্রেণির শিল্পও নয়। সচেতনভাবে যামিনী রায় এই ধাঁচ বেছেছিলেন পাশ্চাত্য শিক্ষার ধারাকে অস্বীকার করে। আইটিএমইবি-র পোস্টার-এ চরকা, স্বদেশি, মনে করায় গান্ধীর দেখানো পথ, দেশভাগের ক্ষত, সংহতির শক্তি, এক জাতির উঠে দাঁড়ানোর ইতিহাস।

চা-পানের মধ্যে দিয়ে জাতীয়তাবাদের নির্যাস মজ্জাগত করে দিলেন এক বাণিজ্যিক শিল্পী। সঙ্গে সাম্রাজ্যবাদী শক্তিকে পরাভূত করে একেবারে দেশজ করে দিলেন সেই সাম্রাজ্যবাদী বাণিজ্যিক পণ্যকে। যেন নিদারুণ প্রতিশোধ নেওয়া হল এক। নিঃশব্দে। চায়ের মধ্যে দিয়ে সমগ্র ভারতবর্ষকে যেন এক-সুতোয় বেঁধে দিয়েছিলেন অন্নদা। তাঁর একাধিক ছবিতে চা-পানের আসরে একাধিকের সমষ্টি। ঔপনিবেশিকতার একাকী, নিভৃত, ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের চা-চর্চার বিপরীতে। ভারতীয়-মার্কিন নৃতত্ত্ববিদ ও বিশ্বায়ন গবেষণার তাত্ত্বিক, অর্জুন আপ্পাদুরাই যেমন ‘বস্তুর সমাজ-জীবনের’ দিকটা তুলে ধরেন, তেমনই, অন্নদা চা-কে সাংস্কৃতিক অর্থপূর্ণতার এক ধারক হিসেবে উপস্থাপন করেন। তাঁর অলংকরণের মধ্যে দিয়ে চায়ের সামাজিক জীবনচরিত যায় বদলে– ঔপনিবেশিক এক বিলাসবস্তু থেকে তা হয়ে দাঁড়ায় ভারতীয় আত্ম-সচেতনতার প্রতীক। ঔপনিবেশিকতার বিমোচন (decolonization) হয় যখন দৃষ্টিজগতের শাসন (visual regimes) দেশজ জ্ঞানতত্ত্ব (indigenous epistemology) তার জায়গা দখল করে।

নিকোলাস মির্জোফ এবং ওয়াল্টার মিগনোলো সে-কথা আমাদের বহু আগেই জানিয়েছেন। অন্নদা মুন্সীর শিল্পকীর্তি এই কাজ করেছে ঔপনিবেশিক প্রতিনিধিত্বের আধিপত্য পরম্পরাকে (representational hierarchies) প্রত্যাখ্যান করে; ভারতীয়দের কর্তৃত্বকে (agency) সামনে এনে এবং চা-কে ভারতীয় খাদ্যরুচির সৃষ্টিতত্ত্বের মধ্যে নিহিত করে। চা-পান করার ক্ষেত্রে এবং চায়ের নেমতন্নে এক বিজিত জাতির মেয়েরা অগ্রণী ভূমিকা নিলেন অন্নদার অলংকরণের মাধ্যমে। এর ফলে, চা কেবলমাত্র ঔপনিবেশিক পৌরুষের ভোগ্য, এই ছবি গেল উল্টে। তাছাড়া, অন্নদার আঁকা চায়ের বিজ্ঞাপন থেকে এক নতুন ধারার জীবনযাপনের ছবিও স্পষ্ট হল: ভারতবর্ষের জনজীবন একধাপ এগিয়ে যাওয়ার। সূক্ষ্ম রুচির নিরিখে।

বিশ শতকের গোড়ায়, বাংলায়, ‘ইন্ডিয়ান টি মার্কেট এক্সপ্যানশন বোর্ড’-এর পোস্টারে অন্নদা মুন্সীর চায়ের বাণিজ্যিক বিজ্ঞাপনের অলংকরণ, এক বিনম্র, তবুও ব্রিটিশের শেখানো পদ্ধতি সচেতনভাবে মুক্ত, সুচিন্তিত, চূড়ান্ত এক চাক্ষিক অলংকারশাস্ত্র নির্মাণ করেছিল, যার মধ্যে দিয়ে এক পণ্যের বিজ্ঞাপন হয়ে উঠেছিল জাতীয় চেতনা, শ্রম এবং আত্মরূপকে পুনঃকল্পনার আশ্চর্য সম্ভবনাময় এক ক্ষেত্র। অন্নদার চায়ের বিজ্ঞাপনে চাক্ষিক ব্যাকরণের অনুসন্ধান করার মধ্যে দিয়ে স্পষ্ট দেখতে পাই বাণিজ্যিক শিল্প (ফলিত কলা, commercial art) কেমন করে এক নান্দনিক বিরোধী মতাদর্শের জনগণ (counter-public) হিসেবে কাজ করেছিল: যা আঞ্চলিক, প্রতিরোধী এবং ভোগবাদের ঔপনিবেশিক অলংকারশাস্ত্রের (semiotics) বিপরীতে এক প্রশান্ত বিদ্রোহী। এই অলংকরণ থেকেই স্পষ্ট হয় আরেকটি দিক– বাংলার ঔপনিবেশিক পণ্যভোগী সংস্কৃতির নিছক অনুকরণ নয় এই পোস্টার। তা সুকৌশলীভাবে সেই ঔপনিবেশিক পণ্যভোগী সংস্কৃতিকে নিঃশব্দে পরাভূত করে। অন্নদার দৃশ্যকলা-ভিত্তিক তাত্ত্বিক কল্পনা আদতে তাঁর আঁকা পোস্টারকে এক প্রায় অদৃশ্য-রাজনৈতিক প্রতিরোধের ক্ষেত্রে পরিণত, করে যেখানে দেশজ শরীর, ভঙ্গি, এবং নকশা বাসনার সাম্রাজ্যবাদী অর্থনীতি থেকে নিজের কর্তৃত্ব ছিনিয়ে নেয়। ঔপনিবেশিকতা বিমোচন (decolonization)– এই শব্দসমূহের জন্মের বহু আগেই অন্নদা মুন্সী প্রাক-ঔপনিবেশিকতা বিমোচনের এক রূপ দেখিয়েছেন তাঁর নিজস্ব আঙ্গিকে। সুতরাং, ঔপনিবেশিক, সাম্রাজ্যবাদী এক পণ্য থেকে অন্নদার হাত ধরেও এক জাতীয় পানীয়তে পরিণত হয়েছিল চা।

শিল্প-ইতিহাসের নিরিখে অন্নদা মুন্সীর অবদান নজর এড়িয়ে গিয়েছে আমাদের বরাবর। সত্যজিৎ রায়ের গ্রাফিক আর্টের অনুপ্রেরণা তিনি– এই পরিচয়টুকুই যেন তাঁর যথাযত প্রাপ্তি। অথচ, অন্নদা মুন্সী দাঁড়িয়ে রয়েছেন এক সুবিশাল সাংস্কৃতিক ধারার উৎসমুখে। কলকাতার সরকারি আর্ট কলেজের ছাত্র হওয়ার দৌলতে তিনি যেমন নব্য বঙ্গীয় ঘরানার রিভাইভ্যালিস্ট এস্থেটিকস-এর দ্বারা প্রভাবিত হয়েছেন, তেমনই হয়েছেন গ্রাফিক আর্ট-এর ওপর বাউহাউজ এবং আর্ট ডেকো-র মতো শিল্প-আন্দোলনের বিস্ফোরক প্রভাবের দ্বারা। এর সঙ্গে যোগ হয়েছিল কলেজ স্ট্রিট আর বৌবাজার অঞ্চলের বাণিজ্যিক ছাপাই ছবির উঠতি বাজারের রমরমা। ভারতীয় শাস্ত্রীয় শিল্পকলার দেব-দেবীর মতো বিষয়ের প্রভাব তাই কাটিয়ে উঠে উত্তর-ঔপনিবেশিক ভারতীয় আধুনিক শিল্পচর্চার ক্ষেত্রটিকে তিনি নির্মাণ করেছিলেন স্বকীয়ভাবে। তাঁর সমসাময়িক কমার্শিয়াল আর্টিস্টদের মধ্যে ছিলেন পি. কে. সেন, সত্যেন ঘোষাল প্রমুখ। কিন্তু পি. কে. সেন এবং তাঁর ক্রোমোলিথোগ্রাফিক ধারার প্রথা যেখানে ভারতীয় পুরাণকাহিনিকেই উপজীব্য করে এগিয়েছে, অন্নদা সেখানে সেকুলার সাবজেক্টকে সামনে টেনে এনেছেন। তাঁর হাত ধরে সাধারণ মানুষের বাড়ি-ঘরদোর-খেটো ধুতি-গান্ধীবাদ-বাড়ির উঠোন-একটা আস্ত মহাদেশ-তার সংগ্রাম-ক্ষত-দেশভাগ-উৎসব-চরকা-স্বদেশি-প্রতিরোধ– একটা জরুরি অবস্থা, একটা আশু প্রয়োজনীয়তার সুস্পষ্ট প্রতিফলন ঘটেছে। বাণিজ্যিক শিল্পকলাকে তিনি দিয়েছিলেন অনন্য এক মাত্রা। অন্যদিকে, সত্যেন ঘোষাল যেখানে অতি আধুনিক হয়ে নির্মেদ কর্পোরেট মডার্নিজমকে বেছে নিয়েছিলেন, অন্নদা সেখানে বাঙালি মনস্তত্ত্বের উষ্ণ সাংস্কৃতিক ধারাটি অব্যাহত রেখেছিলেন তাঁর কাজে। না তিনি প্রাচীন প্রথার অনুসারী, না আল্ট্রা-মডার্নিস্ট। একটা স্বকীয় বৈশিষ্ট্য তাঁর এখানেই বজায় ছিল। ঔপনিবেশিক প্রভাবের প্রতিরোধের ক্ষেত্র হিসেবে নির্মাণ করেছিলেন বাণিজ্যিক শিল্পের ধারাকে, শাস্ত্রীয় ধারা আর প্রতিনিধিত্বের শৃঙ্খল কেটে মুক্ত করেছিলেন তাকে। তুচ্ছতার বদলে নতুন পরিচয় পেয়ে বাণিজ্যিক শিল্পের জগৎ। অন্নদার মুনশিয়ানায় নৈঃশব্দ্যের মধ্যে থেকেই তা হয়ে উঠেছিল একটি সদ্য স্বাধীন দেশের সাংস্কৃতিক মনস্তত্ত্বের আয়না।

সাংস্কৃতিক প্রতীকবাদের প্রতি এক আশ্চর্য প্রতিশ্রুতিবদ্ধতা ছিল অন্নদার। ঔপনিবেশিক ছবিতে ভারতীয়রা ছিল উপহাসের পাত্র হয়ে। ক্যারিকেচার; শ্রমিক; অপর হিসেবেই প্রতিফলিত হত তারা। অন্নদা মুন্সীর হাতে সেই ভারতীয় বিষয় হয়ে উঠল সাংস্কৃতিক প্রতীকবাদের ভিত্তি। ভারতীয় শরীর উদযাপন করতে লাগল ভারতীয় শরীরতত্ত্ব। দেশজ কল্পনাশক্তি দিয়েই সেই শরীর শাসকের দৃষ্টিজগতের ক্ষেত্রটিকে ছিনিয়ে আনল। হল তার প্রতীকী পুনরুদ্ধার। আমূল পালটে গেল ভারতীয় শরীরের চাক্ষিক উপস্থাপনা।

অন্নদা মুন্সীর করা খসড়াচিত্র লেখকের ব্যক্তিগত সংগ্রহ থেকে

A Unit of: Sangbad Pratidin Digital Private Limited. All rights reserved