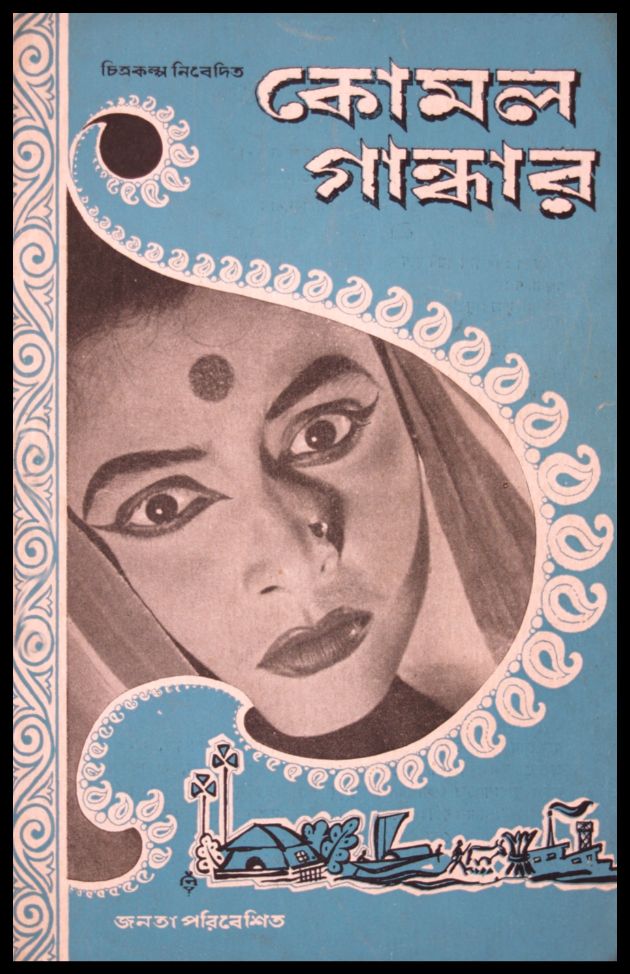

‘কোমল গান্ধার’ ছবিতে যখন দেবব্রত গাইতে থাকেন ‘আকাশ ভরা সূর্য তারা, বিশ্বভরা প্রাণ’, তখন ‘ভরা’ শব্দটির বিস্তার এমন মাত্রা পায়, যেন মনে হয় জীবনানন্দ দাশ হয়তো এমন শ্রবণের অভিজ্ঞতা থেকেই আবিষ্কার করেছিলেন ‘অনন্ত আকাশগ্রন্থি’ শব্দগুচ্ছ। অথবা আইন্সটাইনীয় মহাবিকর্ষে কল্পিত ‘ফাইনিটিয়েট আনবাউন্ডেড ইউনিভার্স’ সংক্রান্ত ধারণা বোধহয় এইরকমই। মহাবিশ্বের বিস্তার দেবব্রতর কণ্ঠস্বরে নিয়তাকার, কঠিন, ঘন ও সংহত মনে হয়। ‘প্রেনম কারমেন’ ছবিতে সুরকার বিজেত কারমেন অপেরা প্রায় একই উদ্দেশ্যে প্রয়োগ করেছিলেন জাঁ লুক গোদার। কিন্তু পথিকৃৎ তো আমাদের ঋত্বিক ঘটকই। ঋত্বিক ঘটকের জন্মদিন উপলক্ষে বিশেষ নিবন্ধ।

আজ থেকে প্রায় ৪৮ বছর আগে, নিঃশব্দে বেজে উঠেছিল আলোর অপেরা। বিসর্জি প্রতিমা যেন দশমী দিবসে– আমরা তাঁর শোকযাত্রা থেকে ফিরে এসেছিলাম, নতমুখে। আজ সবিস্ময়ে দেখি, ঋত্বিকের রোগক্লান্ত ললাটে আলো পড়েছে, ওই ‘কুমার’ শব্দটা জরুরি, আজ প্রমাণিত। শিল্পীর কৌমার্য বজায় রাখা সম্ভব হয়েছিল তাঁর পক্ষে। কিন্তু আজ আমরা কেন তাঁকে নিয়ে ভাবব? শুধু দেশবিভাগের সমস্যা নিয়ে ছবি করেছিলেন বলে? কিছু ছিন্নমূল মানুষের আর্তমুখচ্ছবি তাঁর ক্যামেরায় ধরা পড়েছিল বলে? আমার মনে হয় না। আজ যখন গাজার সীমান্তে কিংবা অন্যত্র গ্রামপতনের শব্দ হয়, কেবলই ঘর ভাঙে, তখন মনে হয় এই স্রষ্টার অভিযান আমাদের জন্য আরও কিছু রোমাঞ্চকর তথ্য পরিবেশন করতে পারে।

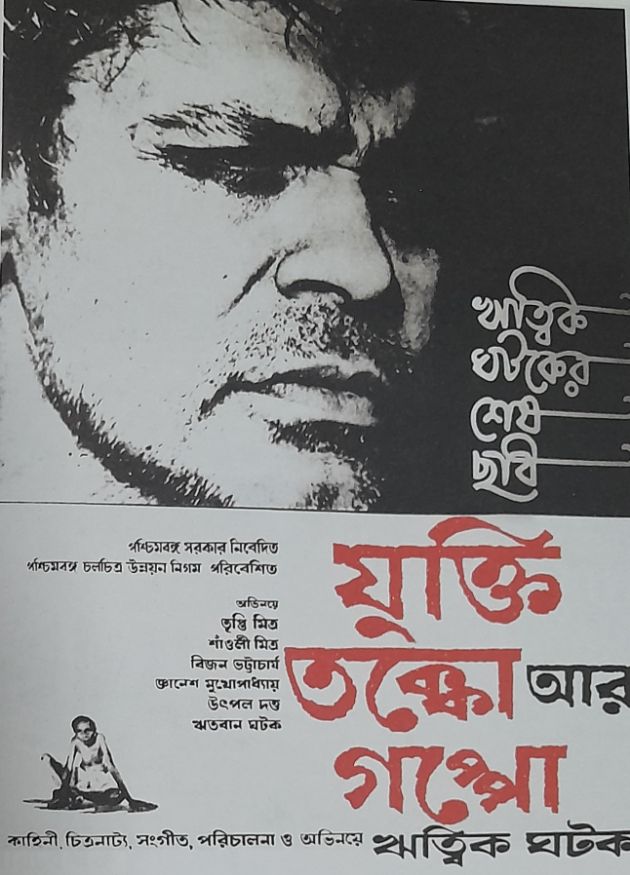

রেমব্র্যান্ট একসময় একটা ছবি এঁকেছিলেন ‘রাতের পাহারা’। তাতে সম্পদের দারিদ্র উন্মচিত হয়েছিল। শালবনে ঋত্বিকের শেষ ছবি ‘যুক্তি তক্ক আর গপ্প’-এ চরমপন্থী যুবকের সঙ্গে ভবঘুরে নীলকণ্ঠ বাগচীর কথোপকথন হতে থাকে। সহসা ভ্রম হয়। এ কি আজকের ভারতবর্ষ?

কিন্তু তাৎক্ষণিকতার এই তাৎপর্য ছাড়ালে বোঝা যায়, যুক্তি আর তর্কের লাবণ্যে ঋত্বিক পরীক্ষা করছেন নিজেকেও। এরকম অভিজ্ঞতা আমাদের আর মাত্র দু’জন পূর্বজের কাছ থেকে হয়েছে– জীবনানন্দ দাশ ও মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়। বেশ্যালয়ে সীতা আত্মহত্যা করার পর কে বলে– হে রাম! সে তো নাট্যান্তর্গত কোনও চরিত্র নয়। এ তো আকাশবাণী। স্বয়ং ইতিহাস নিজে আখ্যানের বাইরে দাঁড়িয়ে আমাদের চেতনাকে সন্ত্রস্ত করে।

বস্তুত দেখা যাবে যে, ঋত্বিক যখন রবীন্দ্রনাথকে ব্যবহার করেন, বিশেষত রবীন্দ্রসংগীত, তখনও তাঁর প্রয়োগ অসামান্য, অদৃষ্টপূর্ব এবং অনন্য সাধারণ। ভারতীয় সিনেমার ইতিহাস যাঁরা আলোচনা করেছেন, তাঁর দেখেছেন যে, এই একটি জায়গায় ঋত্বিককুমার ঘটক ও সত্যজিৎ রায়ের মতামত প্রায় বিপরীতধর্মী। সত্যজিৎ মনে করতেন গান, বিশেষত প্রাচ্যের গান, ভারতীয় সিনেমার অনেক ক্ষতি করে। সেক্ষেত্রে তাঁর পাশ্চাত্য সংগীতের দিকে হাত বাড়ানোই ভালো। কারণ সেখানে এক ধরনের নাটকীয়তা খুঁজে পাওয়া যায়। পুরুষধর্মী ‘ক’ ধ্বনি এবং নারীধর্মী ‘খ’ ধ্বনি তাদের সংঘাতে ক্রমশ নাট্যধর্ম বিস্তার পেতে শুরু করে। এবং এই জন্যই সত্যজিৎ মোৎজার্টের কাছে হাত পেতেছিলেন। অন্যদিকে দেখা যায়, ঋত্বিক ঘটক প্রায় যেন সত্যজিতের এই মতামতের এক ধরনের প্রতিবাদের জন্যই ‘মেঘে ঢাকা তারা’ ছবিটি বিস্তার করেন রাগ হংসধ্বনির পাত্রে। তার আলাপ, বিলম্বিত, বিস্তার, লয়– সবকিছুই আখ্যানের আনুপাতিক। আমরা যদি রবীন্দ্রনাথের গানের প্রয়োগই ধরি, তাহলে কী দেখব? বস্তুত ঋত্বিক ঘটক একদিন এক আড্ডায় অনেক ছাত্রের মধ্যে আমাকে উদ্দেশ্য করে বলেছিলেন, ‘জর্জদা শব্দকে দেখতে পান। রবীন্দ্রসংগীত ওঁকে বাদ দিয়ে… অ্যাবসার্ড!’ এই উত্তর থেকেই আমি বুঝতে পারি, চলচ্চিত্রে দেবব্রত-ঋত্বিক সংলাপের দার্শনিক তাৎপর্য। ‘মেঘে ঢাকা তারা’-তে তিনি চেয়েছিলেন আজাদগড়ের উদ্বাস্তু কলোনিতে ‘কুমারসম্ভব’-এর নায়িকাকে আবিষ্কার করতে। একটি প্রত্ন-সাম্প্রতিক রচনা করার দায়িত্ব নিলে একদিকে থাকে পুরাণ প্রতিমা, অন্যদিকে দরমার বেড়ার ঘরের বাস্তবতা। এখানেই জরুরি হয়েছে জ্যোতিরিন্দ্র মৈত্রের মতো সুরস্রষ্টার উপস্থিতি।

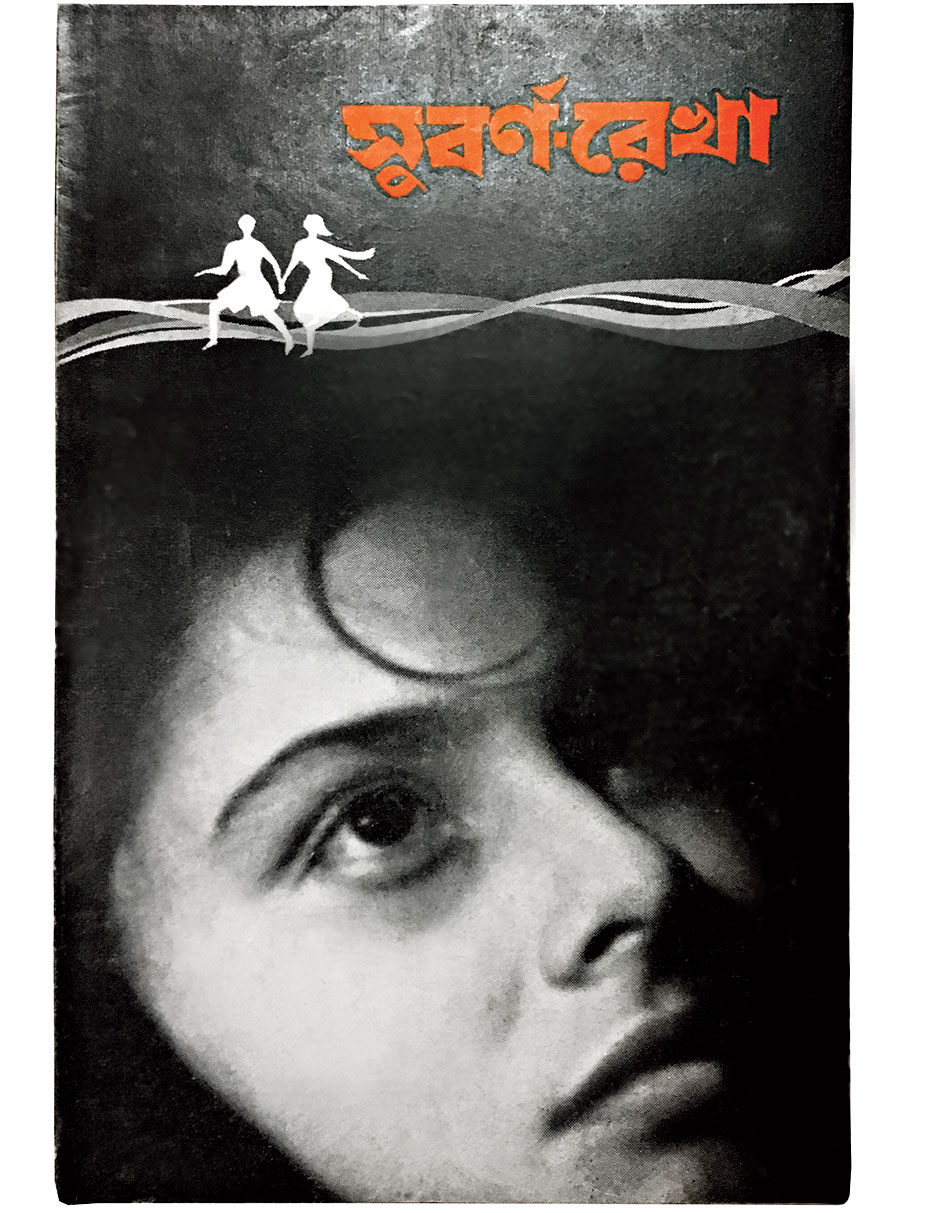

‘যে রাতে মোর দুয়ারগুলি ভাঙল ঝড়ে/ জানি নাই তো তুমি এলে আমার ঘরে’– রবীন্দ্রনাথের এই রচনাকে ঋত্বিক চেয়েছিলেন প্রলয়ের দেবতার মিলনের অনুষঙ্গে ব্যবহার করতে। শঙ্কর ও নীতা, যথাক্রমে অনিল চট্টোপাধ্যায় ও সুপ্রিয়া চৌধুরী এখানে স্পষ্টতই কালপ্রতিমা। দৃশ্যের দিক থেকে দেখলে প্রায় নিরালোকে প্রথমে শঙ্করকে ক্লোজ আপে ধরেই ক্যামেরা মিড লিং শটে পাত্রপাত্রীকে ধরে– তারপর ধ্রুপদী মেলোড্রামার নিয়ম অনুযায়ী ক্যামেরা ও বিষয়ের দূরত্ব বেড়ে যায়, অর্থাৎ ঋত্বিক আমাদের নিয়ে চলেন ইতিহাসে, লং শটে। তারপর ক্যামেরা আবার এগিয়ে আসে। ট্র্যাকব্যাক করে। একটু কৌণিক লো অ্যাঙ্গেল ক্লোজ আপে আজকের নীতা তখন বিসর্জনের মুহূর্তে দেবী প্রতিমা। সময়ের এই বিরাট ব্যবধানকে সংগীত তখনই পূর্ণ করতে পারে, যদি তা শ্রুতিগ্রাহ্য বাস্তবতার রূপ নেয়। রবীন্দ্রনাথের গানে আখ্যান অংশে সর্বনাশের দেবতার আগমনধ্বনি আছে। এবং আমাদের খেয়াল করতেই হয় যে, দেবব্রতর কণ্ঠ সুরে আরোহণ ও অবরোহণে মূর্ত, শরীরী ও চিত্রময়। দেবব্রত বিশ্বাস যখন ‘ঘরভরা শূন্যতা’ উচ্চারণ করেন তখন ভাস্কর র্যঁদার কথা মনে হয়, তিনিও তো সমতলীয় শূন্যতায় বক্রতা খুঁজে ফিরতেন। সংগীতজ্ঞরা যে অডিবল স্পেস বা শ্রাব্য আয়তনের জন্য ব্যাকুল, ভাগ্যক্রমে, দেবব্রত বিশ্বাস অবলীলায় তা নির্মাণ করতে পারেন।

এই গানটি অনুপুঙ্খে বিশ্লেষণ করলে বোঝা যায়, বাখ কেন বলেছিলেন অবরোহণের মধ্যেই স্থাপত্যের যা কিছু সৌন্দর্য। সুপ্রিয়া চৌধুরী যেমন দেবী-মানবীর সেতুবন্ধন, ঋত্বিক তেমন এখানে স্বর্গ-মর্ত্যের সীমানা। এই গান বাঙালির সভ্যতায় সেবাস্তিয়ান বাখের সেন্ট ম্যাথিউস প্যাশনের সমান্তরাল। দেবব্রত বিশ্বাসকে তিনি অকারণে নিয়োগ করেননি। ‘কোমল গান্ধার’ ছবিতে যখন দেবব্রত গাইতে থাকেন ‘আকাশ ভরা সূর্য তারা, বিশ্বভরা প্রাণ’, তখন ‘ভরা’ শব্দটির বিস্তার এমন মাত্রা পায়, যেন মনে হয় জীবনানন্দ দাশ হয়তো এমন শ্রবণের অভিজ্ঞতা থেকেই আবিষ্কার করেছিলেন ‘অনন্ত আকাশগ্রন্থি’ শব্দগুচ্ছ। অথবা আইন্সটাইনীয় মহাবিকর্ষে কল্পিত ‘ফাইনিটিয়েট আনবাউন্ডেড ইউনিভার্স’ সংক্রান্ত ধারণা বোধহয় এইরকমই। মহাবিশ্বের বিস্তার দেবব্রতর কণ্ঠস্বরে নিয়তাকার, কঠিন, ঘন ও সংহত মনে হয়। ‘প্রেনম কারমেন’ ছবিতে সুরকার বিজেত কারমেন অপেরা প্রায় একই উদ্দেশ্যে প্রয়োগ করেছিলেন জাঁ লুক গোদার। কিন্তু পথিকৃৎ তো আমাদের ঋত্বিক ঘটকই। এই আকাঙ্ক্ষা, এই চেতনা, কারিগরের নয়, স্রষ্টার চেতনা, যা বিশৃঙ্খলা ও অ্যাবসার্ডিটির বিরুদ্ধে। মৃত্যু ও শূন্যতাকে, পাপ ও প্রদ্যানকে নিবেদন করে অসীমের সমীপে।

এই নিবেদন, মীরাবাইয়ের মতো প্রতীক্ষাই অনুজপ্রতিম ঋত্বিককে নিয়ে গিয়েছিল দেবব্রত বিশ্বাসের দরজায়। তাঁদের দু’জনের যা মিল, শ্রদ্ধা ও স্নেহ, তার উৎস হয়তো বামপন্থা, কিন্তু দু’জনেই দেখা যাবে নিজবাসভূমে পরবাসী, প্রত্যাখ্যাত। আর দু’জনেই পার হয়ে যাবেন ব্যাকরণের সীমানা। ফলে ঋত্বিক যেমন ক্যামেরায় খুব সচেতনভাবে কিছু চ্যুতিকে প্রশ্রয় দেন, শাস্ত্রসম্মত ব্যকরণ মানেন না, দেবব্রত বিশ্বাসের গানেও কিছু পথচ্যুতি আছে। এবং সেই চ্যুতিটির জন্যই এই দু’জনের মধ্যে এক সহজ সমীকরণ তৈরি হয়।

১৯৩৪ সালের এক প্রবন্ধে পল রবসন অভিযোগ করেছিলেন, শ্বেতাঙ্গ সভ্যতা প্রজ্ঞাকে নিয়ে পুতুল বানায়, তারা চিন্তার দেবতার পূজা করেন, কিন্তু নিগ্রোরা অনুভব করতে চায় চিন্তার বদলে, আর সেই অনুভব প্রত্যক্ষ- সে সযত্নে নির্মিত যুক্তিপথের বদলে বিশ্বাস করে মূর্ত ও ইন্দ্রিয়সঞ্জাত উপলব্ধিতে। বস্তুত জর্জ বিশ্বাসের গলায় যে নাটকীয়তা, তাকে ঋত্বিক একেবারেই চলচ্চিত্রিত ভাবতে পারেননি। যদি শেষ ছবি ‘যুক্তি তক্ক আর গপ্প’-র কথা ভাবি, সেখানে তিনি ‘কেন চেয়ে আছো গো মা’ প্রয়োগ করেছেন। যদিও অসুস্থতার কারণে দেবব্রত পুরো গানটি শেষ করেননি। বাকি গানটি গেয়েছিলেন সুশীল মল্লিক। কিন্তু মূল গানটি দেখলেই বোঝা যাবে, আবারও ঝড়ের রাতে, যখন মারের সাগর গাড়ি দিচ্ছে সমস্ত বাংলা, যখন আমাদের সংস্কৃতি জানে না মাতৃবন্দনা কীভাবে সম্পন্ন হবে, শুদ্ধ সংস্কৃত উচ্চারণে না আদিবাসী উচ্চারণে– পুরুলিয়ার ছৌ নাচ যখন সম্পূর্ণ রূপক হিসেবে দেখা যায়, তখন ঋত্বিক ঘটক এই গানটিকে ছাড়া অন্য কোনও গান ব্যবহার করতে পারতেন না, কেননা ভারতবর্ষের মানচিত্র তাঁর কাছে প্রথাসিদ্ধ, সংবিধানসম্মত ছিল না। এবং সেইজন্যই দেবব্রতকে তিনি ব্যবহার করেছেন। যখন ‘কোমল গান্ধার’-এ ‘আকাশ ভরা সূর্য তারা বিশ্বভরা প্রাণ’ গানটি প্রয়োগ করা হয়, সেখানেও দেখবেন, হিমালয়ের ওই বিরাট বিস্তার দেবব্রত যেভাবে শব্দের ওজন এবং মাত্রা খুঁজে পেতেন– সেই উদ্দেশ্যেই ব্যবহার করা হয়েছে। দেবব্রত যখন গান করতেন, শব্দের একটি দৃশ্যমাত্রা খুঁজে পেতে চাইতেন। একইসময় তপন সিনহার ‘ক্ষুধিত পাষাণ’-এ দ্বিজেন মুখোপাধ্যায় গেয়েছিলেন ‘যে রাতে মোর দুয়ারগুলি ভাঙল ঝড়ে’। দেবব্রত যা গেয়েছিলেন ‘মেঘে ঢাকা তারা’য়। দু’জনের গানের তফাত কী? দ্বিজেন মুখোপাধ্যায়ের গান সু-গীত। ব্যাকরণসম্মত। তা শুনে আমরা বলতে পারি, রবীন্দ্রসংগীতের অত্যন্ত ভালো ব্যবহার। কিন্তু দেবব্রত বিশ্বাসকে আমরা যখন শুনি, বুঝতে পারি, ঋত্বিক ঘটকের সৌজন্যে আমরা অনেকটা পল ম্যাকার্টনির মতো ক্রসওভার শিল্পী হিসেবে কাজ করছেন। এখানেই রবীন্দ্রনাথকে নতুনভাবে আবিষ্কার করা হচ্ছে। ‘সুবর্ণরেখা’ ছবিতে, মহাপ্রস্থানের একটু আগে, যখন ‘আজ ধানের ক্ষেতে রৌদ্রছায়ায় লুকোচুরির খেলা’ গানটিকে ব্যবহার করেন ঋত্বিক ঘটক, আরতি মুখোপাধ্যায়ের গলায়, তখনও দেখেবেন, যে মর্ত এবং অ-মর্তের যে অন্তর্বর্তী প্রতিবেদন তা রবীন্দ্রসংগীতের মাধ্যমে কী অসাধারণভাবে প্রযুক্ত হয়। যে অনন্ত প্রতীক্ষা আমাদের, সেই অনন্ত প্রতীক্ষা একইভাবে ‘কোমল গান্ধার’-এ ‘আমারে যে জাগতে হবে কী জানি সে আসবে কবে’ গানটির মধ্যে দিয়ে উন্মোচিত হয়।

আসলে ঋত্বিক ঘটকের কাছে ‘গান’ চলচ্চিত্রের ডেকরেশন ছিল না। সুন্দরীর কণ্ঠে একধরনের রূপময় আভরণ ছিল না। আত্মার সংগীত ছিল। এবং এই আত্মার সংগীত ছিল বলেই তিনি, সত্যজিৎ রায় যেভাবে গানকে দেখেছেন, তার বিপক্ষে চলে গিয়েছিলেন। সে যুগে চলচ্চিত্রে গানের ব্যবহারে সংখ্যালঘু ছিলেন মাত্র দু’জন– ঋত্বিক ঘটক এবং কমলকুমার মজুমদার। দ্বিতীয়জন বিশ্বাস করতেন, বাঙালি হিন্দু এমনকী শ্মশানেও গান গায়। গান আমাদের জীবনে অনিবার্য। তিনি যদি রবীন্দ্রনাথকে স্মরণ না করতেন, তাহলে আমাদের সমস্ত শিশুতীর্থ ভেঙে পড়ত। আমাদের যাবতীয় পূজা এক ব্যর্থ নিবেদনে পরিণত হত।

A Unit of: Sangbad Pratidin Digital Private Limited. All rights reserved