বিশ শতকের আধুনিক আরব কবিদের মতো আধুনিক আরবিতে (‘ফুশা’ বলা হয় যাকে) কবিতা লিখতেন না নূহ্। লিখতেন আঞ্চলিক কথ্যভাষায়— যে ভাষায় তাঁর চেনা মানুষেরা কথা বলতেন। কবিতা ছেপে, বই করে বের করার বদলে তাঁর উৎসাহ ছিল তা আবৃত্তি করে বা গেয়ে মানুষকে উজ্জীবিত করে তোলার। নূহ্ ইব্রাহিম জ়জল আঙ্গিকে সহজ চতুষ্পদীতে লিখতেন— যা মূলত লেবানন থেকে আসা জনপ্রিয় বাচিক কবিতার ধারা। ফ্যলাস্তিনে ‘আরব শীর্ষসমিতি’-র প্রতিষ্ঠাকে উদযাপিত করে রচিত নূহের কবিতাটি এর নিখুঁত উদাহরণ হতে পারে।

৭.

১৯১৬। প্রথম বিশ্বযুদ্ধ তখন তুঙ্গে। অটোমান সাম্রাজ্যের বিরুদ্ধে আরব বিদ্রোহের সুযোগ নিয়ে ব্রিটিশ সৈন্যদল লেভ্যান্ত থেকে— সিরিয়া, লেবানন, ফ্যলাস্তিন, জর্ডান ও সাইপ্রাস নিয়ে যে অঞ্চল— অটোমান বাহিনীকে তাড়িয়ে দিচ্ছে এই কড়ারে যে ওই অঞ্চল থাকবে ওই অঞ্চলের মানুষদের, অর্থাৎ আরবদের, শাসনে। কিন্তু যুদ্ধ শেষ হতে না হতেই গ্রেট ব্রিটেন আর ফ্রান্স মিলে বাঁটোয়ারা করে নিল অটোমান সিরিয়াকে। ফ্যলাস্তিন হয়ে দাঁড়াল ব্রিটিশ অধিকৃত প্যালেস্তাইন, ১৯২০ সালে সেখানে উড়ল সেন্ট জর্জের রেড ক্রস আঁকা ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের পতাকা। অবশ্য ‘বালফোর ডিক্ল্যারেশন’ এরও তিন বছর আগেই হয়ে গেছে, যাতে ব্রিটিশরা প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হয়েছে ফ্যলাস্তিনের ভূখণ্ডে ইহুদিদের নিজবাসভূমি প্রতিষ্ঠায় সমর্থন দিতে।

নূহ্ ইব্রাহিমের শৈশব দেখেছে তিক্ত বিশ্বযুদ্ধ, কৈশোর দেখেছে ফ্যলাস্তিনে ব্রিটিশ বাহিনীর সদর্প প্রবেশ, তারুণ্য সাক্ষী থেকেছে উত্তর ফ্যলাস্তিনের গালিলিতে জায়নবাদীদের ইহুদি কলোনি তৈরির। যুবক নূহ্ হচ্ছেন সব অর্থেই ১৯৩৬ থেকে শুরু হওয়া ব্রিটিশ দখলদারির বিরুদ্ধে ফিলিস্তিনি মহাবিদ্রোহের সন্তান। শ্রমজীবী ফিলিস্তিনি বাবা আর ক্রিট দ্বীপ থেকে ধরে আনা ক্রীতদাসী মায়ের ছেলে নূহ্ ইব্রাহিমের জন্ম হাইফা-র ওয়াদি অল-নিসনাসে, ১৯১৩-য়। চার বছর বয়সেই বাবাকে হারান তিনি, ব্রিটিশদের হাতে প্রাণ দিয়েছিলেন তাঁর বাবা। ফলে দারিদ্র, এবং ইশকুল শেষ না করেই ছাপাখানার চাকরিতে ঢুকে পড়তে বাধ্য হওয়া। ইশকুলে তাঁর শিক্ষকদের মধ্যে যেমন ছিলেন ফ্রান্স বা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে পড়ে আসা অঙ্ক আর ইংরেজি সাহিত্যের পণ্ডিতেরা, তেমনই মাস্টারমশাই হিসাবে পেয়েছিলেন ইজ্জ় এদ্দিন অল-কাসাম বা শেখ রেদার মতো অগ্রণী মুজাহিদদের। বিদ্রোহের বীজ ওই বয়সেই নূহের বুকে রুয়ে দিয়েছিলেন তাঁরা। পরে আবার পড়াশোনাতে ফিরতে পেরেছিলেন যখন, জেরুজালেমের শিক্ষায়তনে সুযোগ মিলেছিল বই ছাপা এবং বাঁধাই শেখার। এই ছাপার জন্য হরফ গাঁথতে গাঁথতেই কথা, লেখা, বইয়ের ওপর ভালোবাসা— মনে মনে কথামালা গাঁথার শুরু। আর তার সঙ্গে ছাপাখানার শ্রমিকদের বিদ্রোহের পাঠ দেওয়াও চলত! ১৯৩৪-এ কাজের সূত্রে ইরাক পাড়ি দেওয়া… ইরাক থেকে বাহরিন… তারপর কাতারে পার্ল আইল্যান্ডে এসে খানিক থিতু হওয়া। জীবনে স্বাচ্ছন্দ্য এসেছিল, ছবির মতো সুন্দর থাকার জায়গা ছিল। কিন্ত ওই যে! পরাধীন স্বভূমি ডাক দিল! ব্রিটিশ আর ইহুদি দখলদারদের বিরুদ্ধে লড়তে বদ্ধপরিকর নূহ্ ফিরে গেলেন ব্রিটিশ অধিকৃত প্যালেস্তাইনের আইন কারেম গ্রামে। যোগ দিলেন ইশকুলের মাস্টারমশাই অল-কাসাম ততদিনে যে দল গড়ে প্রতিরোধের লড়াই শুরু করেছেন, তাতে। নিজেকে চিহ্নিত করলেন ‘তিলমিজ় অল-কাসাম’ (অল-কাসামের ছাত্র) পরিচয়ে। নূহ্ ইব্রাহিমের জিহাদি জীবনের শুরু হল, শুরু কবিতার অভিমুখ খুঁজে পাওয়ারও। ১৯৩৫-এ তাঁর প্রাণপ্রিয় নেতা অল-কাসাম শহিদের মৃত্যুবরণ করলে নূহ্ বুক নিংড়ে লিখেছিলেন তাঁর সেই বিখ্যাত কবিতাটি—

কী অপূরণীয় এই ক্ষতি! কে ভুলবে তোমায়, ইজ্জ় এদ্দিন? এ ফ্যলাস্তিনের জন্য শহীদ তুমি…

বিশ শতকের আধুনিক আরব কবিদের মতো আধুনিক আরবিতে (‘ফুশা’ বলা হয় যাকে) কবিতা লিখতেন না নূহ্। লিখতেন আঞ্চলিক কথ্যভাষায়— যে ভাষায় তাঁর চেনা মানুষেরা কথা বলতেন। কবিতা ছেপে, বই করে বের করার বদলে তাঁর উৎসাহ ছিল তা আবৃত্তি করে বা গেয়ে মানুষকে উজ্জীবিত করে তোলার। নূহ্ ইব্রাহিম জ়জল আঙ্গিকে সহজ চতুষ্পদীতে লিখতেন— যা মূলত লেবানন থেকে আসা জনপ্রিয় বাচিক কবিতার ধারা। ফ্যলাস্তিনে ‘আরব শীর্ষসমিতি’-র প্রতিষ্ঠাকে উদযাপিত করে রচিত নূহের কবিতাটি এর নিখুঁত উদাহরণ হতে পারে। জ়জলে চারটি পদের অন্ত্যমিল প্রতি স্তবকে একভাবে আসে না। কীভাবে তা আসে, এর একটা ধারণা দেওয়ার জন্য বাংলা অনুবাদে মূল কবিতায় প্রতিটি পঙক্তির শেষে ব্যবহৃত মূল আরবি শব্দটি উল্লেখ করা থাকল।

[প্রথম স্তবকে অন্ত্যমিল থাকছে প্রথম, দ্বিতীয় ও চতুর্থ তৃতীয় পঙক্তিতে]

আমি তো বলছি, তোমরাও বলো জান [ইখওয়ান]

আল্লাহ্ দেখুন বিজয়ী জাতির মান [আওতান]

আরব-শীর্ষপরিষদ আজ পেয়ে [আলিয়া]

উচ্ছ্বসিত আমাদের মন-প্রাণ [ফারহান]

[দ্বিতীয় স্তবকের প্রথম পঙক্তি শুরু হচ্ছে প্রথম স্তবকের তৃতীয় পঙক্তির সঙ্গে ধন্যাত্মক মিল নিয়ে, চতুর্থ পঙক্তি মিল খুঁজে পাচ্ছে প্রথম স্তবকের শেষ পঙক্তির সঙ্গে]

এই আরব-শীর্ষপরিষদ আমাদের [আলিয়া]

আরব জাতির অশেষ গৌরবের [আরাবিয়া]

জায়নবাদীরা ঘৃণা তাকে করে ঢের [সহুনিয়া]

সে তো প্রত্যয়ের গর্বিত নিশান [ইমান]

[পরের সব স্তবকের থেকে এই চলনটাই থেকে যাবে; পঙক্তি শুরু হবে প্রথম স্তবকের তৃতীয় পঙক্তির সঙ্গে ধন্যাত্মক মিল নিয়ে, চতুর্থ পঙক্তি মিল খুঁজে পাবে প্রথম স্তবকের শেষ পঙক্তির সঙ্গে]

শীর্ষসমিতি উচ্চ সমুন্নত [মশহুরা]

কীর্তি যে তার এ বিশ্বে বহুশ্রুত [মশহুরা]

প্রতিটি পলেই সংগ্রামে উদ্যত [মশহুরা]

রক্ষা করছে স্বদেশের জান-মান [আওতান]

অধিকৃত ফ্যলাস্তিনের প্রতিরোধ সংগ্রাম নিয়ে তিনি একের পর এক কবিতা বুনে চলেছেন তখন, যে সংগ্রামে তিনি নিজেও শরিক। আঙুর আর জলপাই খেতে ঘাম-ঝরানো কৃষকদের নিয়ে লিখছেন, ধর্মঘট-করা জাহাজের নাবিকদের নিয়ে লিখছেন! অত্যাচারিত মানুষের চারণ-কবি হয়ে উঠছেন দ্রুত। তাঁর স্বর আতঙ্কিত করছে ব্রিটিশ দখলদারদের, তিনি গ্রেপ্তার হচ্ছেন, এক কারাগার থেকে অন্য কারাগারে পাঠানো হচ্ছে তাঁকে… আর কারাগারে বসেও গীতিকবিতা লিখছেন সহবন্দিদের উজ্জীবিত করতে। মুক্তি পেয়ে নিরাপদ জীবনে নয়, ফিরে যাচ্ছেন প্রতিরোধ সংগ্রামের বিপদসংকুল রাস্তায়। নিষিদ্ধ হচ্ছে তাঁর যাবতীয় কবিতা, স্বাভাবিক। কিন্তু আরও, আরও জনপ্রিয় হয়ে উঠছেন তিনি। তখন তাঁর বয়স ২৫ বছর।

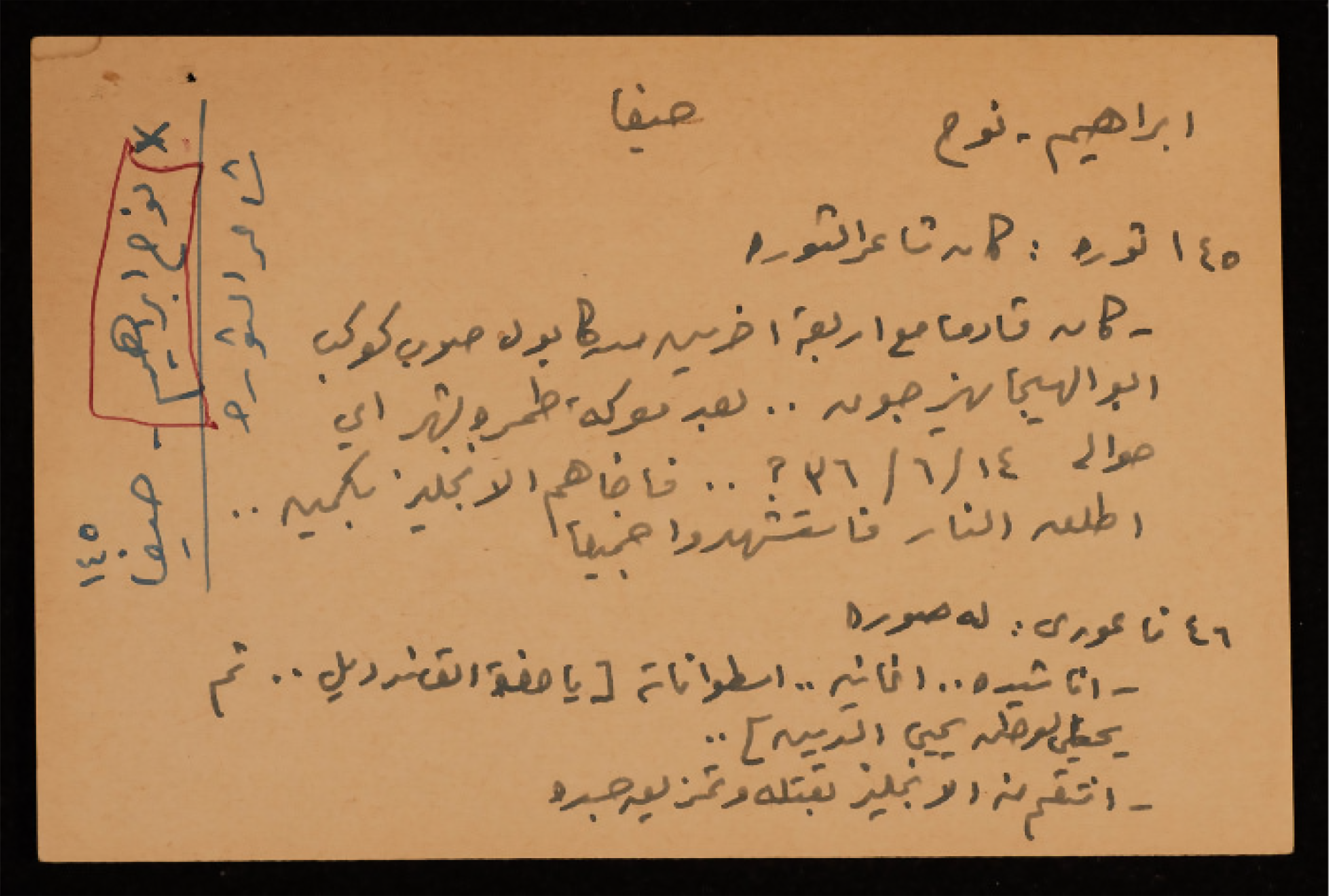

এরপর? খুব দ্রুত শেষ হবে তাঁর জীবন। প্রতিরোধমুখর গালিলির কাওকাব আবু অল-হিজ়া গ্রামে যাওয়ার পথে তিনজন কমরেডের সঙ্গে ঘোড়া থেকে নেমেছিলেন সামান্য বিশ্রাম নিতে। ব্রিটিশ সৈন্য ঘিরে ফেলে তাঁদের— মাত্র চারজনকে ধরতে বিরাট বাহিনীর সঙ্গে ছিল র্যাফ এয়ারক্র্যাফটের একটা গোটা স্কোয়াড্রন! প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই হত্যা করা হয় তাঁদের, নূহের সঙ্গে শহিদ হওয়া আর তিনজন ছিলেন মুহাম্মদ খাদের কুবলাই, ইজ্জ় অল-দিন খালেলে এবং আবু রাদ (তৃতীয়জন সিরিয়ার, ফ্যলাস্তিনের প্রতিরোধ যুদ্ধের স্বেচ্ছাসৈনিক ছিলেন তিনি)। রামাদান মাসের প্রথম দিন ছিল সেটা—১৮ অক্টোবর। চারজনের মৃতদেহই পাশের একটা কুয়োয় ফেলে দেওয়া হয়েছিল। পরের দিন গ্রামের মানুষ তাঁদের তুলে নিয়ে সসম্মানে দাফন করেন। সেখানেই তৈরি হয় তাঁদের শহিদ স্মারক।

তাঁর নামের সঙ্গে আজও যে বিশেষণ জুড়ে আছে— ‘শাহিদ ওয়া শাহীদ’— তা কি আর শুধু শুধু? বানানের ফারাক লক্ষ করুন। আরবিতে ‘শাহিদ’ মানে সাক্ষী; আর ‘শাহীদ’-এর অর্থ যিনি শাহাদাত বরণ করেছেন! নূহ্ ইব্রাহিম সেই মহাকাব্যিক সংগ্রামের সাক্ষী (ও চারণ) ছিলেন, যে মহাকাব্যের একটি দীপ্যমান চরিত্র তিনি নিজেই!

ঋণ স্বীকার:

ইন্সটিটিউট ফর প্যালেস্তাইন স্টাডিজ, জেরুসালেম

পুরনো ছবিগুলিকে সম্পাদনা করে ব্যবহারযোগ্য করেছেন শুভদীপ ঘোষ

…পড়ুন কবি ও বধ্যভূমি…

পর্ব ৬: কোথায় লুকোবে কালো কোকিলের লাশ?

পর্ব ৫: আমার দুঃখের কথা কি পাথরকে বলব?

পর্ব ৪: আমি সেই মেয়ে, যে আর ফিরবে না

পর্ব ৩: আমাকে পোড়াতে পারো, আমার কবিতাকে নয়!

পর্ব ২: এস্তাদিও চিলে আর চল্লিশটা বুলেটের ক্ষত

পর্ব ১: বিপ্লব, প্রেম ও কবিতাকে আমৃত্যু আগলে রেখেছিলেন দ্রোণাচার্য ঘোষ

A Unit of: Sangbad Pratidin Digital Private Limited. All rights reserved