একদিকে সাধারণ বাঙালির কাছে হাস্যকৌতুকে জনপ্রিয়তার শীর্ষে পৌঁছে যাওয়া। অন্যদিকে বুকের ভিতরের বিপ্লবীকে বাঁচিয়ে রাখা। যে বিপ্লবী পথের ধারে তুলসী চক্রবর্তীকে হেনস্তার হাত থেকে বাঁচাতে আস্তিন গুটিয়ে এগিয়ে যেতেন। আবার টালিগঞ্জে টেকনিশিয়ান-প্রযোজক দ্বন্দ্বে শুরু হওয়া আন্দোলনে টেকনিশিয়ানদের পাশে থাকেন। ‘ব্ল্যাকলিস্টেড’ হয়ে কাজ হারাতে হলেও নিজের পথ থেকে সরে আসেননি। আবার এই সংঘাতের আবহেই বিরোধী শিবিরে চলে যাওয়া বিকাশ রায়কে দেখতে চলে গিয়েছিলেন সটান।

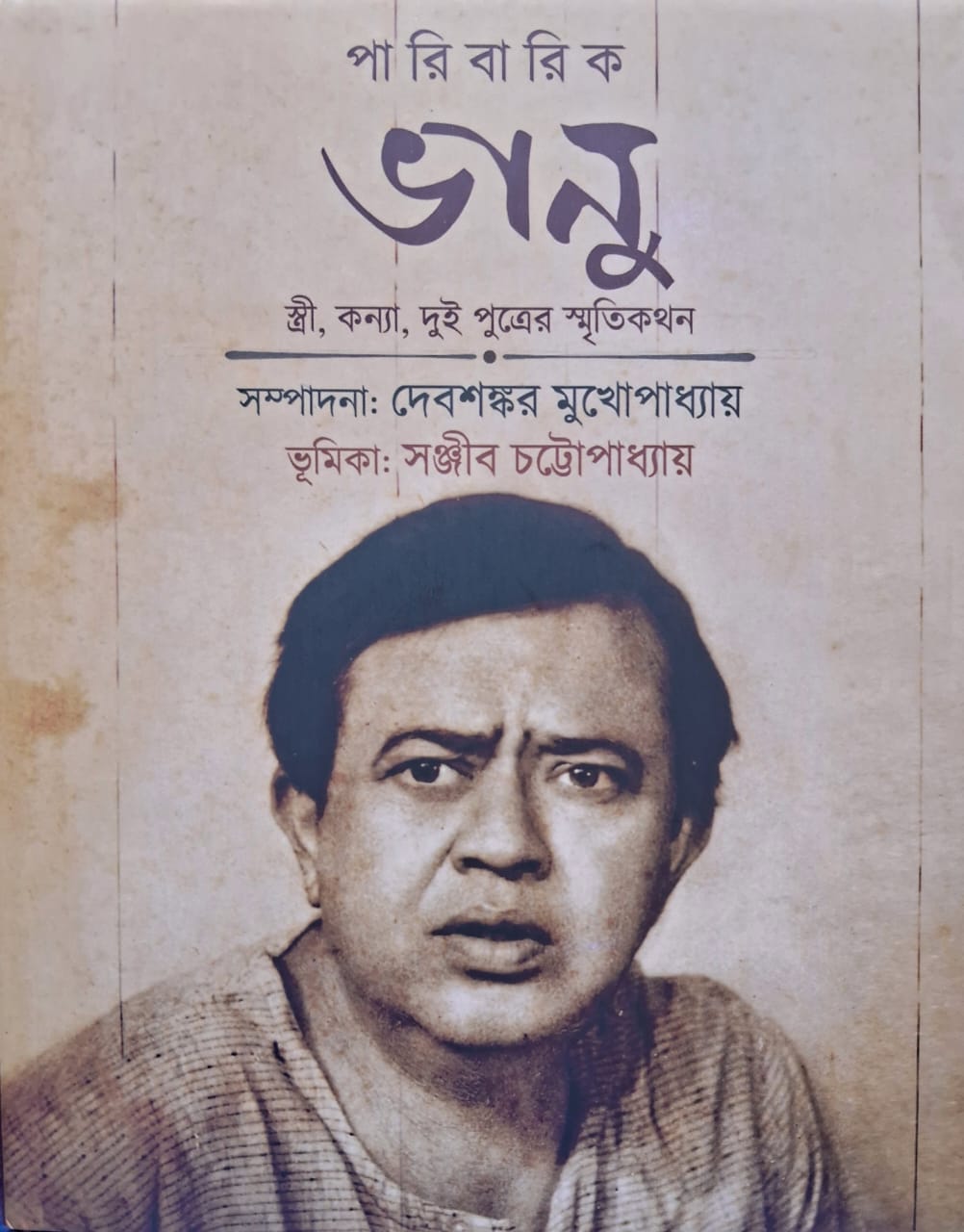

ইদানীং কলেজ স্ট্রিটে নন ফিকশনের বিক্রিবাটা ফিকশনের থেকে বেশি– এমনটা শোনা যায়। আর নন ফিকশনের মধ্যে সবচেয়ে বেশি চাহিদা নস্টালজিয়ার– এমন একটা গুঞ্জনও বইপাড়ার বাতাসে ভাসে। এমতাবস্থায় হাতে এল ভানু বন্দ্যোপাধ্যায়কে নিয়ে লেখা একটি বই। ‘পারিবারিক ভানু স্ত্রী, কন্যা, দুই পুত্রের স্মৃতিকথন’। স্বাভাবিক ভাবেই মনে প্রশ্ন জাগল, এও সেই নস্টালজিয়ারই বিপণন-সফলতাকে মাথায় রেখে তৈরি আরেকটি বই নয় তো? আসলে এই কূটপ্রশ্ন মাথায় আসা স্বাভাবিক, কেননা ভানু বন্দ্যোপাধ্যায় আজও বাঙালির কৃষ্টি ও মননে এক ‘অতিজীবিত’ মানুষ। এখনও বইয়ের মলাটে তাঁর ছবি মানে চোখের সামনে দেখতে পেলে পাঠক থমকাবেই। কাজেই তাঁকে আরও একটি বইয়ের পরিকল্পনায় এমন কথা না চাইতেও মাথার ভিতরে জন্ম নিতে থাকে।

এই বইয়ের সম্পাদক দেবশঙ্কর মুখোপাধ্যায়। তিনি ‘সম্পাদকের কথা’য় লিখছেন– ‘…মানুষটিকে নিয়ে খানকতক বই, গুচ্ছ লেখা বাজারে ঘূর্ণায়মান। তাই প্রশ্ন এও ছিল, সে সবের থেকে ভিন্নতা বজায় রাখব কী করে?’ সেই সঙ্গেই বইটির কাজ শেষ করে তাঁর সংশয়– ‘‘গ্রন্থটি এক জন শিল্পীর জীবন, তাঁর সময়, তাঁর কর্মকাণ্ড নিয়ে গবেষণার ‘হ্যান্ডবুক’ হিসেবে গড়ে তোলার বাসনাটি কতটা সাকার পেল জানি না, কিন্তু ইচ্ছেটি তেমনই ছিল।’ এই সংশয় তাঁর সততাকেই প্রতিফলিত করে। কেননা ভানু বন্দ্যোপাধ্যায়কে স্রেফ ‘কমেডিয়ান’ হিসেবে দেগে দেওয়া যায় না। বরং এই সময়ে দাঁড়িয়ে এক আশ্চর্য জীবনকে আরও বড় পরিসরে উদযাপন করাই মূল উদ্দেশ্য হওয়া দরকার ছিল। বইটি পড়তে পড়তে বোঝা যায় সেই চেষ্টাই নিরলস ভাবে করা হয়েছে। তবুও তাঁর সংশয় থাকাটাও স্বাভাবিক। কেননা ‘লর্ড’ ভানুকে সামগ্রিক ভাবে একটি বইয়ে ধরে ফেলা হয়তো সম্ভবও নয়। তবু যতদূর আলো পড়ল, বোঝা গেল, গড্ডলিকা প্রবাহে ভেসে যাওয়ার বই এটি নয়।

![]()

ভানু বন্দ্যোপাধ্যায় এমন একজন মানুষ, যাঁর নামটাই ‘ব্র্যান্ড’। উত্তমকুমারের সমসাময়িক এক এমন তারকা তিনি, যাঁকে ঘিরে আবর্তিত হত নিজস্ব তারকা দ্যুতি। কিন্তু তাঁর ‘গল্প’ ওখানেই শুরু হয় না। বরং তারও বহু আগে ইংরেজ আমলে বিপ্লবীদের সাহায্য করা দিয়েই সেই মহাজীবনের সূত্রপাত। তখন কতই বা বয়স তাঁর? ‘গুরু’ দীনেশ গুপ্তর কাছে স্বদেশিয়ানায় হাতেখড়ি আট-দশ বছর বয়সেই! অত ছোট একটা বাচ্চাকে পুলিশ সন্দেহ করত না। তাই তারই হাত দিয়ে ‘নিষিদ্ধ’ বই, টিফিন বক্সে রিভলবার পাচার করা যেত অক্লেশে। পরবর্তী সময়ে ‘অনুশীলন সমিতি’তে জড়িয়ে পড়া। শেষে এক ব্রিটিশ ইনফর্মার খুন হওয়ায় সমিতির অন্য সদস্যদের মতো তাঁর নামেও জারি হল হুলিয়া। বন্ধু গোপাল মিঞার গাড়ির পাটাতনে চেপেই কলকাতায় চলে যাওয়া। এমনই নাটকীয় তাঁর জীবনের শুরুর দিনগুলোও। এমন এক মানুষ পরবর্তী সময়ে হয়ে উঠলেন ‘হাসির রাজা’। তাঁর নিজেরই কথায় ‘ছিলাম বাঁড়ুজ্জে হলাম ভাঁড়ুজ্জে।’ কিন্তু এ আসলে এক সুদীর্ঘ আত্মগোপন। কিংবা তাঁরই চরিত্রের একটি অন্যদিক। আদ্যন্ত বামপন্থী ভানু পার্টির কমরেড না হয়েও অন্যায় দেখলে ঝাঁপিয়ে পড়ার আগুন সমস্ত জীবন জ্বালিয়ে রেখেছিলেন হৃদয়ের অলিন্দে। সেই আগুন বাদ দিয়ে তাঁকে বোঝা যাবে না।

এই বই আসলে স্মৃতিচারণ। স্ত্রী নীলিমা বন্দ্যোপাধ্যায়, দুই পুত্র গৌতম ও পিনাকী বন্দ্যোপাধ্যায় এবং কন্যা বাসবী ঘটক বন্দ্যোপাধ্যায়ের স্মৃতিচারণার পাশাপাশি রয়েছে সম্পাদকের একটি রচনা। সব ক’টি রচনাতেই ভানুর জীবনের নানা অধ্যায় ফিরে ফিরে আসে। সেটাই হয়তো স্বাভাবিক। কেননা এই ঘটনাগুলি ভানুকে বুঝে ওঠার ক্ষেত্রে অনিবার্যই হয়তো। তবে একথা মানতেই হবে তাঁর ‘পপুলার সত্তা’কে অবহেলা করার প্রশ্নই ওঠে না। দেশভাগের ক্ষত ও শরণার্থীর চাপ সামলাতে থাকা এই বাংলায় সেই পাঁচ ও ছয়ের দশকে আইকন হয়ে ওঠাটা সহজ ছিল না। আর সেজন্য ছিল নিবিড় চর্চা। পুত্র গৌতম বন্দ্যোপাধ্যায় জানাচ্ছেন, ‘বাবা ছোট থেকেই প্রচুর ইংরেজি ছবি দেখেছে। পরের দিকে দেখতাম বা শুনতাম, এ শুধু বাবা নয়, ইন্ডাস্ট্রির তাবড় তাবড় শিল্পীদের অনেকের মধ্যেই এই নেশাটা ছিল। ছবি বিশ্বাস, উত্তমকুমার, অনিল চট্টোপাধ্যায়, জহর রায়…। আর শুধু দেখা নয়, ইংরেজি ছবি নিয়ে ওদের মধ্যে আড্ডা-আলোচনা ভাল রকম লেগেই থাকত।’ এই প্রস্তুতির সঙ্গেই ছিল কঠোর পরিশ্রম। গৌতমবাবু জানাচ্ছেন, ‘বাবা সকাল আটটায় বেরিয়ে যেত। আমরা তখন সবে ঘুম থেকে উঠেছি, কী উঠিনি। ফিরত রাত দশটায়, আমরা যখন ঘুমিয়ে কাদা।’ এই দুইয়েরই সমন্বয়ই তাঁকে তৈরি করেছে। কিন্তু কমেডিয়ানদের আত্মনির্মাণ নিয়ে কে আর ভেবেছে! গৌতমবাবুর আক্ষেপ, ‘কমেডিয়ান ছাপ্পাটা বাবার তেমন পছন্দের ছিল না। কিন্তু পাকেচক্রে বাবাকে ওটাই বয়ে বেড়াতে হয়েছে প্রায় জীবনভর।’ এমনই শক্তিশালী তাঁর সেই ভাবমূর্তি, মানুষের কাছে যেন ‘লার্জার দ্যান লাইফ’ হয়ে ওঠা। ভানু একবার আড্ডায় বলেছিলেন, ‘আমার দশা ক্যামনে শুনেন। মা মারা গ্যাছে। শ্মশানে গেছি। চোখে জল। একটা লোক কাছে আইয়া কইল, আরে ভানুদা কী হইসে? কোনও ক্রমে কইলাম, ভাই মা মারা গ্যাছেন। শুইন্যা হাসতে হাসতে চইল্যা যাইতে যাইতে কইল, ‘দ্যাখ, ভানুরে কাঁদলে কেমন লাগে!’ বুঝেন একবার!’ একজন কমেডিয়ানকে সারা জীবন অতিখ্যাতির ‘কাঁটা’ কী নিদারুণ ভাবে সহ্য করতে হয় তার অন্যতম উদাহরণ এই অভিজ্ঞতা। ভানু এইসব অভিজ্ঞতাকে নিজের মধ্যে ধারণ করেছেন। তারপর সেই ‘আকরিক’ থেকে তৈরি করেছেন নিখাদ সোনা। তাঁর আরেক পুত্র পিনাকীর মতে, ‘‘কমেডিয়ানদের দেখার চোখটাই আলাদা। সেখানে ‘স্যাটায়ার’ থাকতে হয়, ‘সিনিসিজম’ থাকতে লাগে।’’ প্রসঙ্গত, ‘লর্ড ভানু’ নামের কৌতুক নকশার উদাহরণ টেনে তিনি জানাচ্ছেন, সেখানে ভিটে খোয়ানোর যন্ত্রণা থেকে তিনি কীভাবে হাস্যরস তৈরি করেছিলেন। ‘লোকে হাসল। কিন্তু যিনি বলছেন, ব্যাপারটা তাঁর কাছে কতটা বেদনাদায়ক, ভাবুন। নিজের দেশ ছাড়তে বাধ্য হয়েছেন, জমিজমা সব চলে গিয়েছে, তা দিয়ে তো হাস্যরস হতে পারে না। বাবার জীবনে তো তাই-ই ঘটেছিল!’

এই-ই ভানু। একদিকে সাধারণ বাঙালির কাছে হাস্যকৌতুকে জনপ্রিয়তার শীর্ষে পৌঁছে যাওয়া। অন্যদিকে বুকের ভিতরের বিপ্লবীকে বাঁচিয়ে রাখা। যে বিপ্লবী পথের ধারে তুলসী চক্রবর্তীকে হেনস্তার হাত থেকে বাঁচাতে আস্তিন গুটিয়ে এগিয়ে যেতেন। আবার টালিগঞ্জে টেকনিশিয়ান-প্রযোজক দ্বন্দ্বে শুরু হওয়া আন্দোলনে টেকনিশিয়ানদের পাশে থাকেন। ‘ব্ল্যাকলিস্টেড’ হয়ে কাজ হারাতে হলেও নিজের পথ থেকে সরে আসেননি। আবার এই সংঘাতের আবহেই বিরোধী শিবিরে চলে যাওয়া বিকাশ রায়কে দেখতে চলে গিয়েছিলেন সটান।

বইয়ের পাতায় পাতায় এভাবেই ছড়িয়ে থাকেন তিনি। ভানু বন্দ্যোপাধ্যায়। রুপোলি পর্দার এক ছায়া অস্তিত্বের মধ্যে রক্তমাংসের অবয়ব তৈরি হতে থাকে। সেই অর্থে কোনও সিরিয়াস ছবিতে কাজ না করার আক্ষেপ কিংবা ছবি বিশ্বাসের সঙ্গে মঞ্চে খুনসুটির মুহূর্তগুলি পাশাপাশি রাখতে পারায় এই বই কেবল পারিবারিক ভানুর কথা বলে না। সেটাকে ছাপিয়ে তাঁকে সামগ্রিক ভাবেই উপস্থাপিত করতে থাকে। ঝকঝকে ছাপা এই বইয়ের আরেক আকর্ষণ অসংখ্য ছবি। ছাপার ভুলও সেভাবে চোখে পড়ে না। কেবল একটি অনুযোগ। কিংবদন্তি অভিনেতার পরিবারের সদস্যদের স্মৃতিচারণগুলি যথাযথ হলেও সম্পাদক দেবশঙ্কর মুখোপাধ্যায়ের লেখাটি আরেকটু বিস্তৃত পরিসর পেলে হয়তো পাঠকের তৃপ্তির মাত্রা আরেকটু বাড়ত। থাকতে পারত একটি জীবনপঞ্জিও।

পারিবারিক ভানু: স্ত্রী, কন্যা, দুই পুত্রের কথোপকথন

সম্পাদনা: দেবশঙ্কর মুখোপাধ্যায়

মান্দাস

৫০০

A Unit of: Sangbad Pratidin Digital Private Limited. All rights reserved