ব্রিটানিয়ার সমসাময়িক অর্থাৎ উনিশ শতকের শেষের দিকে ভারতে গড়ে উঠতে থাকে দেশীয় বিস্কুটের কারখানাগুলি। ১৮৯৮-তে দিল্লির লালা রাধামোহন ‘Hindu Biscuit Company’ প্রতিষ্ঠা করেন। উচ্চবর্ণের হিন্দুদের দিয়ে তৈরি এই বিস্কুট ‘হিন্দু বিস্কুট’ নামে জনপ্রিয়তা লাভ করে, যার নেপথ্যে ছিল স্বদেশি আন্দোলনের প্রভাব। যারা পরবর্তী কালে বিস্কুট সাপ্লাই করত ‘দ্য গ্রেট ইস্টার্ন হোটেল’-এ। স্বাধীনতার পর ১৯৫১-তে ‘হিন্দু বিস্কুট’ ও ব্রিটানিয়া এক হয়ে যায়। তার ৫০ বছরের মধ্যেই দেশে ‘সুপার ব্র্যান্ড’ হিসেবে নিজেদের প্রতিষ্ঠা করে ‘ব্রিটানিয়া’। যে ব্র্যান্ডের মুখ হিসেবে বিজ্ঞাপনে মুখ দেখিয়েছেন রাহুল দ্রাবিড়, সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়ের মতো তারকারা। বিশ্বকাপের সময় জনপ্রিয় হয়েছে সেই ব্র্যান্ডের ক্যাচলাইন– ‘ব্রিটানিয়া খাও, ক্রিকেটার বন যাও।’

কী ভাবছেন? হেঁয়ালি করছি? মশকরা? আরে, না, না।

ঝেড়ে কাশছি, দাঁড়ান। তার আগে এক কাপ চা হয়ে যাক? উঁহু, কাজের কথা শুনব না। কাজ-টাজ পরে হবে’খন। সে তো লেগেই আছে। তাই বলে একটু চা হবে না, কথা হবে না, তা হয় নাকি!

শুধু চা নয়, সঙ্গে ‘টা’-ও আছে। চায়ের সঙ্গে টা না হলে আড্ডা আবার জমে নাকি! উঁহু, গসিপ করব না। নির্ভেজাল গপ্পো। কীসের? ধরুন, টা। মানে, ওই চায়ের সঙ্গে যা খেতে চান আরকি! হ্যাঁ… ঠিক ধরেছেন, বিস্কুট।

বিস্কুট মানেই একরাশ প্রিয় স্মৃতি, বুঝলেন? স্বাদের মতো মনেও লেগে থাকে।

আচ্ছা, বিস্কুটের কথা বললেই, কেমন একটা ছোটবেলার কথা মনে পড়ে না, বলুন? পড়ে কি না? সেই হেঁশেল ঘরে উঁচু তাকে বড় টিনের কৌটায় রাখা বিস্কুট। বাড়ির বড়দের কাছে আবদার করে একটার বদলে দুটো, দুটোর বদলে চারটে ‘বিক্কুট’ চাওয়ার বায়না। সকালে চায়ের কাপে আলতো করে একটা বিস্কুট আচমকা ভাসিয়ে দেওয়া। ব্যস, নিমিষে ডুবে যেত কাপের তলায়। যেন আস্ত একটা টাইটানিক ডুবে গেল অতলান্তে। মেলানকোলি মনের ব্যাকগ্রাউন্ডে তখন যেন সুর তুলত, ‘মাই হার্ট উইল গো অন’। কিংবা শীতের মিঠে রোদ গায়ে মেখে ইশকুলের স্পোর্টস। সরু সুতোয় ঝোলানো বিস্কুট খাওয়ার প্রতিযোগিতা। কে আগে, ক’টা খেতে পারে, তাই নিয়ে ইদুঁর-দৌড়!

ছোটবেলায় শুনতাম, ঠাকুরমা-দিদিমারা বলতেন, ‘চায়ের সঙ্গে বিস্কুট কোথায়, আমরা খেতাম চা-মুড়ি!’ কিন্তু না, মশাই! বিস্কুট মোটেই আধুনিক আবিষ্কার নয়। বরং তার নাড়ি-নক্ষত্র বেশ পুরনো। যার শুরু রোমান সাম্রাজ্যের কোনও সৈন্যদলের ব্যাগে কিংবা মিশরের প্রাচীন রান্নাঘরে কিংবা গ্রিসের সভায়। তবে সে বিস্কুটের সঙ্গে আজকের বিস্কুটের মিল খুঁজতে বসা আর গুহামানবের সঙ্গে কোট-প্যান্টলুনের হোমো সেপিয়েন্সের মিল খোঁজা– একই ব্যাপার, বুঝলেন?

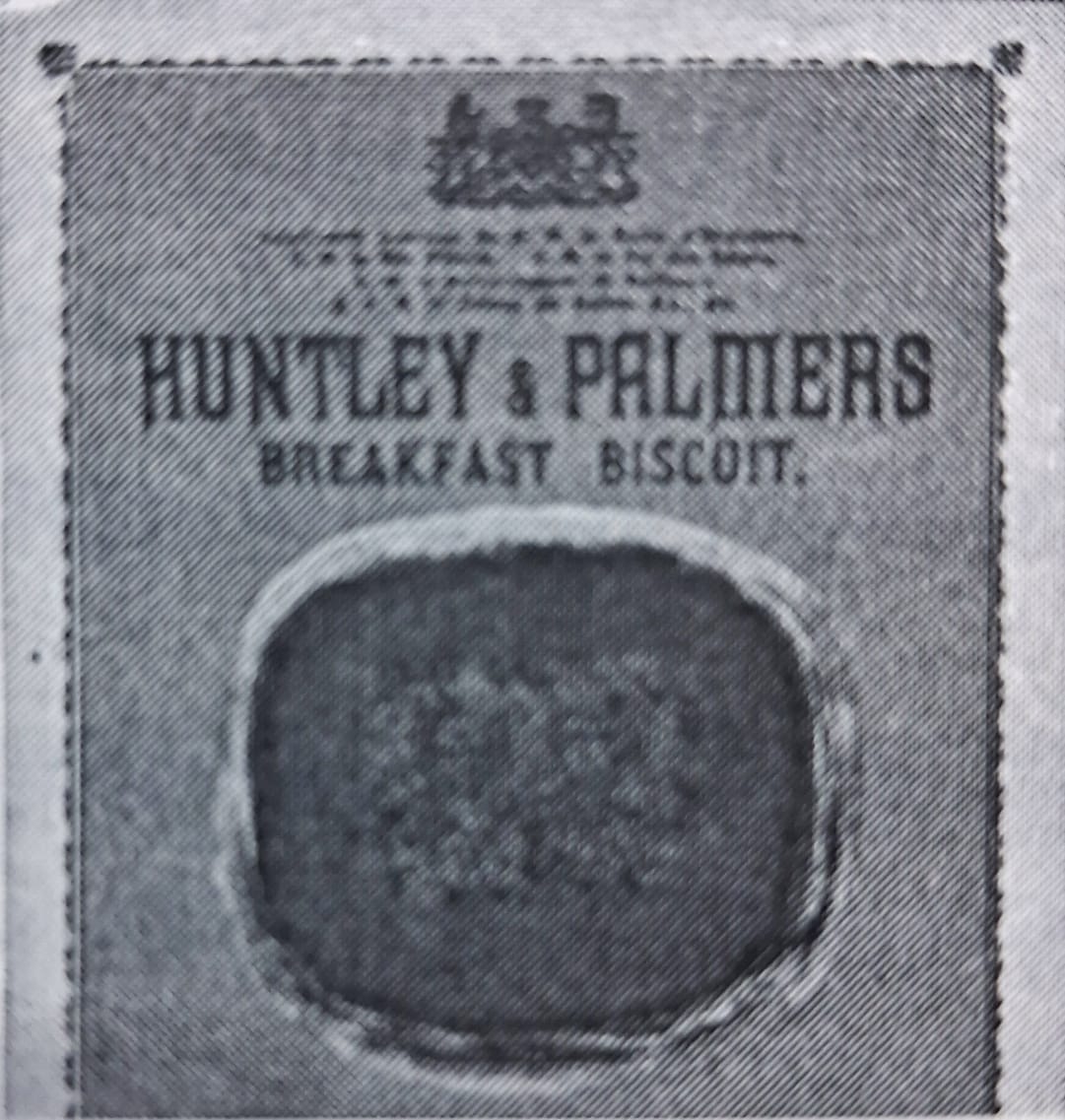

ওই যে টাইটানিকের কথা বলছিলাম, সেই জাহাজে অর্থাৎ দীর্ঘ সমুদ্রযাত্রায় একসময় বিস্কুট ছিল টিকে থাকার খাদ্য। দূর-দূরান্তে পাড়ি জমানোর জন্য সৈন্যদল কিংবা যাত্রীদের প্রয়োজন ছিল এমন শুকনো খাবারের। ব্রিটেনের ‘হাস্টলি অ্যান্ড পামার্স’ কোম্পানি, তারা তো প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় শোরগোল ফেলে দিয়েছিল একেবারে। বিশ্বযুদ্ধের সময়কালে তীব্র খাদ্যসংকটের মধ্যে সৈন্যবাহিনীকে বিস্কুট জোগানের বরাত তারা পায়। এবং বাজিমাত করে। বিস্কুটকে রাজকীয় দরবার থেকে জনতার টিফিনবক্সে হাজির করেছিল ‘হাস্টলি অ্যান্ড পামার্স’-ই। ১৮৬০-এ ৩২০০ টন বিস্কুট তৈরি করে তারা। সেটাও একটা নজির, বলতে পারেন।

আসলে প্রাচীন মিশরীয়রা বাজরা জাতীয় শস্য দিয়ে চ্যাপ্টা রুটি বানিয়ে সংরক্ষণ করত। বিবর্তনের পথ ধরেই তাই আজ বিস্কুট। লাতিন ভাষায় ‘bis’ এবং ‘coctum’ শব্দদু’টির সংমিশ্রণে উদ্ভব ‘biscuit’-এর। যার অর্থ দুইবার রান্না করা। তবে স্থান-কাল-পাত্র ভেদে বিস্কুটের রূপ ও প্রকৃতি বদলেছে। প্রাচীন পারস্যে বিস্কুটের রেসিপি-তে ডিম, ময়দা, শুকনো ফল যোগ করে সুস্বাদু করা হত। শুধু সকালের চা-কফির সঙ্গে নয়, শেষপাতে ‘ডেসার্ট’ হিসেবেও পরিবেশন করা হত বিস্কুট। পরীক্ষাগারে প্রমাণিত সত্য, এক কাপ চায়ের সঙ্গে সামান্য দুধ যোগ করে বিস্কুট ডোবালে স্বাদ আরও উপভোগ্য হয়ে ওঠে। সেই স্বাদ যার মুখে লেগেছে, তিনি নিশ্চয় গুনগুনিয়েছেন, ‘সকালের চায়ে আমি তোমাকে চাই, অফিসের ডেস্কে আমি তোমাকে চাই, বইয়ের পাশে আমি শুধু তোমাকেই চাই।’ এক্কাপ চায়ে বিস্কুট যেন রুপোলি পর্দার সেই শাহরুখ খান, রণে-বনে-জলে-স্থলে যে অভয়বাণী শুনিয়ে বলে, ‘ম্যয় হুঁ না’!

আমার, আপনার মতো সকল ভারতীয় চিরকেলে অভ্যাস– এক কাপ গরম চায়ে বিস্কুট চুবিয়ে খাওয়া! সে মিষ্টি হোক কিংবা নোনতা। ভারতে বিস্কুটের একটা দীর্ঘ ইতিহাস আছে। আরব, পারস্যের মতো ভারতের ঘরোয়া চায়ের সঙ্গে বিস্কুটের মেলবন্ধন জনপ্রিয় হয়েছিল ব্রিটিশদের হাত ধরে।

জাতপাত-নির্ভর হিন্দুসমাজে এককালে বিস্কুট ছিল নিষিদ্ধ, ‘ম্লেচ্ছ’ খাবার! ভারতে প্রচলিত ‘রাস্ক’ জাতীয় বিস্কুট, তার প্রচলন করে মোঘলরা। বিখ্যাত ‘নান-খাতাই’ বিস্কুট, তা কিন্তু তৈরি হয়েছিল গুজরাটের সুরাটে, এক পরিত্যক্ত দোকানে। সেই ‘নান-খাতাই’-এর রূপকার ছিলেন এক পার্সি, ফারামজি পেস্তনজি দোতিওয়ালা। জানেন, এক ব্রিটিশ সাংবাদিক, গবেষক, আর্নল্ড রাইট, তিনি বলেছেন– ‘ভারতে অনেক শিল্প জাতপাতের কারণে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে, খাদ্য সংশ্লিষ্ট শিল্প সবচেয়ে বেশি করে।’ কথাটা যে খুব ভুল বলেননি ইংরেজ-ভদ্রলোক, তার বড় সাক্ষী এই– বিস্কুট! শুনুন তাহলে:

মূলশংকর বেনিয়াম ব্যাস নামে এক উচ্চবর্ণের হিন্দু গুজরাটের রামজিনি পোল এলাকায় ইউরোপীয় বাটলারদের কাছ থেকে বিস্কুট তৈরির কৌশল শিখে বাড়িতে বেকারি খুলেছিলেন। জাতভ্রষ্টের কারণে স্বজাতির লোকেরা তাঁকে ‘একঘরে’ করে। ভেবে দেখুন, কোথায় এই কাণ্ডকারখানা? গুজরাট! না, মশাই। এমনি বললাম, দয়া করে রাজনীতি খুঁজবেন না।

ওই দেখুন, অনর্গল কথাই বলে যাচ্ছি। চা খাবেন তো? সঙ্গে কোন বিস্কুট খাবেন? ‘ব্রিটানিয়া’ চলবে? ব্রিটানিয়া বলাতে মনে পড়ল, ভারতে চা শুধু পানীয় নয়, একটা আবেগ, একটা বহমান, সরগরম সংস্কৃতি। সেই স্বাদকে দ্বিগুণ করে তোলে ‘ব্রিটানিয়া’ বিস্কুট। ১৮৯২-তে কলকাতায় যাত্রা শুরু এই ঐতিহাসিক বিস্কুট প্রস্তুতকারী সংস্থার। তবে আগমনের সঙ্গে সঙ্গেই সবার ঘরে ঘরে ‘টিং টি টি টিং’ ধ্বনি তুলে ব্রিটানিয়া জায়গা করে নিয়েছিল, তা কিন্তু নয়। অনেক চড়াই-উতরাই পেরিয়ে ব্রিটানিয়াকে অর্জন করতে হয়েছে শ্রেষ্ঠত্বের তাজ।

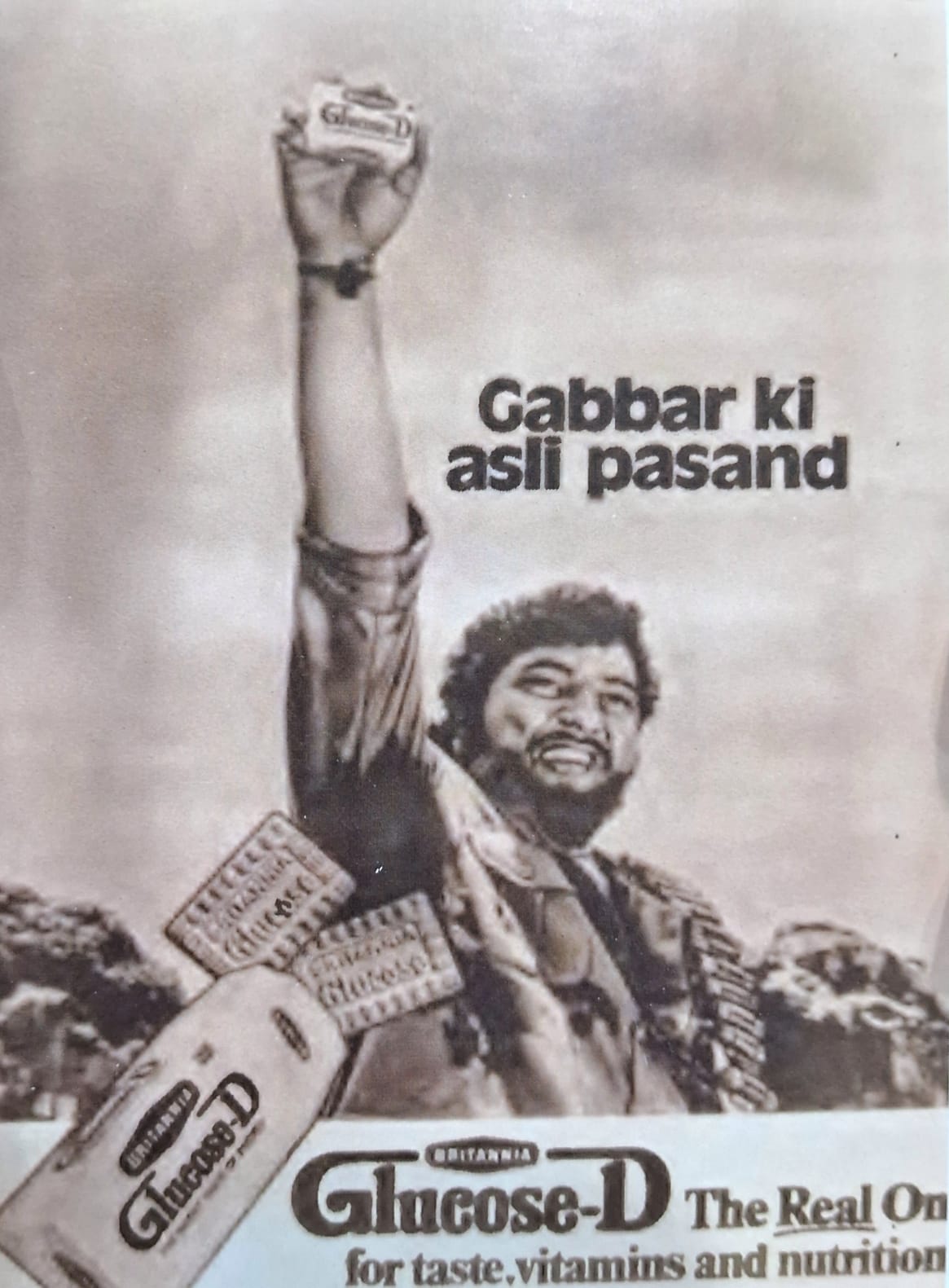

ব্রিটানিয়ার সমসাময়িক অর্থাৎ উনিশ শতকের শেষের দিকে ভারতে গড়ে উঠতে থাকে দেশীয় বিস্কুটের কারখানাগুলি। ১৮৯৮-তে দিল্লির লালা রাধামোহন ‘Hindu Biscuit Company’ প্রতিষ্ঠা করেন। উচ্চবর্ণের হিন্দুদের দিয়ে তৈরি এই বিস্কুট ‘হিন্দু বিস্কুট’ নামে জনপ্রিয়তা লাভ করে, যার নেপথ্যে ছিল স্বদেশি আন্দোলনের প্রভাব। যারা পরবর্তী কালে বিস্কুট সাপ্লাই করত ‘দ্য গ্রেট ইস্টার্ন হোটেল’-এ। স্বাধীনতার পর ১৯৫১-তে ‘হিন্দু বিস্কুট’ ও ব্রিটানিয়া এক হয়ে যায়। তার ৫০ বছরের মধ্যেই দেশে ‘সুপার ব্র্যান্ড’ হিসেবে নিজেদের প্রতিষ্ঠা করে ‘ব্রিটানিয়া’। যে ব্র্যান্ডের মুখ হিসেবে বিজ্ঞাপনে মুখ দেখিয়েছেন রাহুল দ্রাবিড়, সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়ের মতো তারকারা। বিশ্বকাপের সময় জনপ্রিয় হয়েছে সেই ব্র্যান্ডের ক্যাচলাইন– ‘ব্রিটানিয়া খাও, ক্রিকেটার বন যাও।’ আবার ব্রিটানিয়াই প্রথম তাদের বিজ্ঞাপনে সিনেমার নায়কের পরিবর্তে ভিলেনকে ব্র্যান্ডের মুখ করে চমকে দিয়েছিল। তাদের ‘গ্লুকোজ ডি’-র মুখ হয়েছিলেন ‘শোলে’-র ‘গব্বর’ আমজাদ খান।

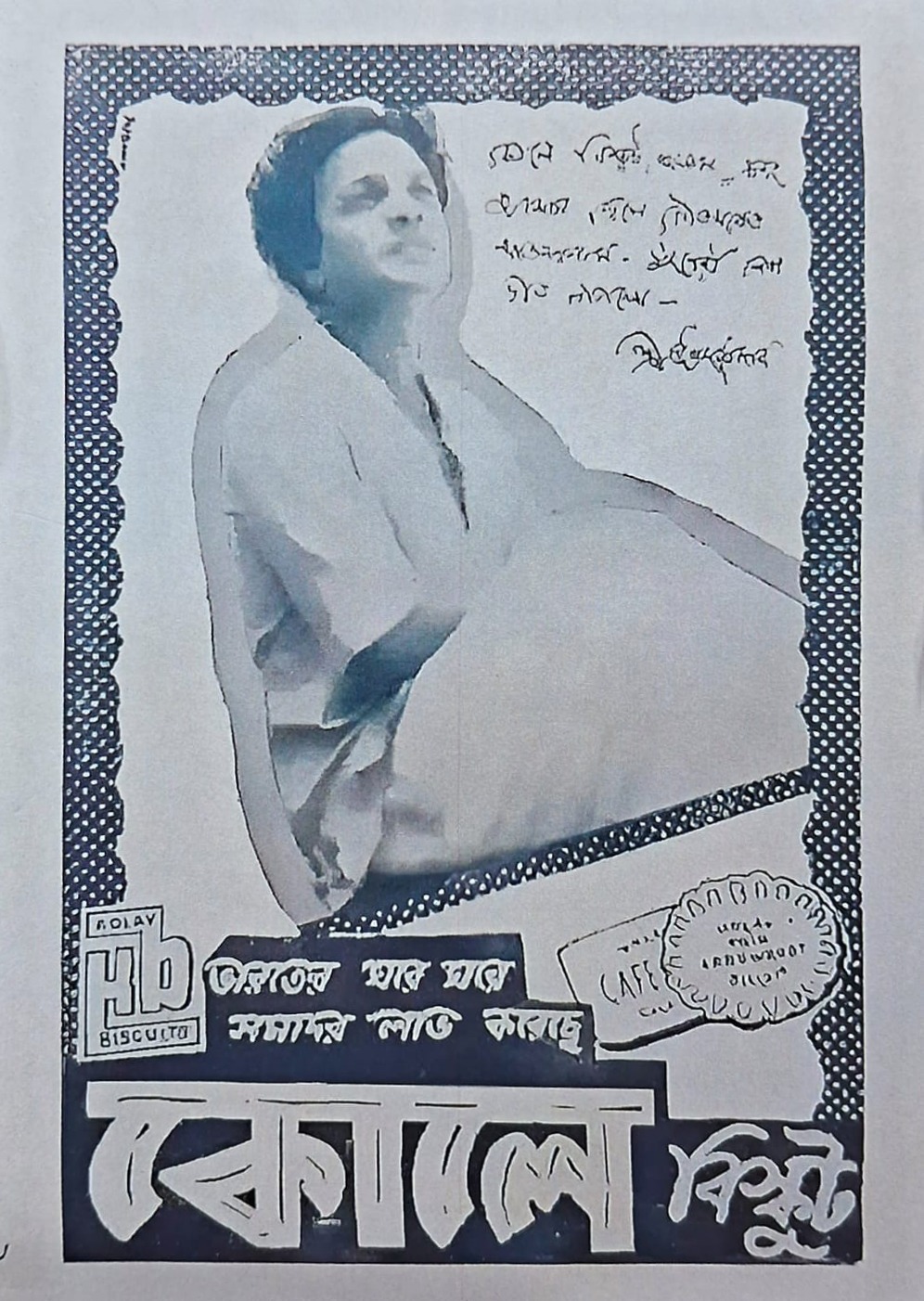

শুধু আমজাদ, অমিতাভ বচ্চন কেন, আমাদের উত্তমকুমার, তিনিও কিন্তু মুখ দেখিয়েছেন বিজ্ঞাপনে। সেটাও বিস্কুটের হয়ে। জানেন না? এই দেখুন, বাংলা বিখ্যাত ‘কোলে বিস্কুট’, তার প্রচারের মুখই ছিলেন মহানায়ক।

এই সুযোগে আপনাকে জানিয়ে রাখি, বিশ শতকে দেশজুড়ে যে বিস্কুট কোম্পানির এত রমরমা, তার পিছনে স্বদেশি আন্দোলনের বড়সড় অবদান ছিল। বলা ভালো, সেটাই জোয়ার ডেকে এনেছিল ভারতের বিস্কুট শিল্পে। ১৯২৯-এ স্বদেশি আন্দোলনে উদ্বুদ্ধ হয়ে মুম্বইয়ের ভিলে পার্লে-তে ‘পার্লে কারখানা’ গড়ে তোলেন মোহনলাল দয়াল। ১৯৩৮-এ সেখান থেকেই আত্মপ্রকাশ ঘটে ‘পার্লে গ্লুকো’ বিস্কুটের। দেশের স্বাধীনতার অনেক পরে, ১৯৮৫-তে সেই ব্র্যান্ডের নাম বদলে রাখা হয় ‘পার্লে জি’। হলুদ মোড়ক, ছোট্ট মেয়ের ছবি, লাল লোগোয় ‘পার্লে জি’ হয়ে ওঠে সারা দেশের সবচেয়ে জনপ্রিয় বিস্কুট। সমীক্ষা অনুযায়ী, সারা বিশ্বের সর্বাধিক বিক্রিত বিস্কুট ব্র্যান্ডও এটিই।

ব্রিটানিয়া, পার্লে-র পদাঙ্ক অনুসরণ করেই বিস্কুটের দুনিয়ায় ডানা মেলেছে ‘প্রিয়া গোল্ড’ বিস্কুট-সহ আরও একাধিক কোম্পানি। পরবর্তীতে সেই একচ্ছত্র সাম্রাজ্যে থাবা বসিয়েছে ‘সানফিস্ট’-এর মতো সংস্থা। বিস্কুটের রাজ্যে তাদের আবির্ভাব ও অধিকার, নতুন সূর্যের মতোই। তবে সূর্যের আলো যেমন সত্য। তেমনই সত্য অন্ধকারও। বিস্কুটের দুনিয়ায় সেই অন্ধকার পর্ব কম গভীর নয়। না, আমি নকলনবিশির কথা বলছি না। ডুপ্লিকেট বিস্কুট কিংবা ব্র্যান্ডের নাম নকল করে সস্তায় অস্বাস্থ্যকর বিস্কুট বাজারে ছেয়ে আছে, এ তো জানা কথা। আমআদমি তা খাচ্ছেও। আমি বলতে চাইছিলাম, অন্য এক দগদগে স্মৃতি, বিস্কুট নিয়েই।

কী’রম?

জানতে গেলে আপনাকে অবশ্যই খোঁজ রাখতে হবে হায়দরাবাদের করাচি বেকারির। শুধুমাত্র একটা নামের কারণে বিদ্বেষের আগুনে দগ্ধ হচ্ছে এই বেকারি সংস্থা। সেই নামটি হল– ‘করাচি’! দেশভাগের সময়ে সিন্ধুপ্রদেশের বুকে জন্ম নেওয়া এক ব্যবসায়ী, খানচাঁদ রামনানি, তাঁর বেকারির নাম রেখেছিলেন ‘করাচি’। প্রবাসে থেকেও অন্তরের, স্মৃতির শহরটিকে বাঁচিয়ে রাখার এ যেন অদম্য প্রয়াস। সেই নাম বর্তমানে দেশের কট্টরপন্থীদের রোষানলের শিকার।

পুলওয়ামা হামলা ও তার পরিপ্রেক্ষিতে ‘অপারেশন সিঁদুর’-এর পর কট্টরপন্থীদের বিভিন্ন সংগঠন করাচি বেকারির নাম পরিবর্তনের হুমকি দেয়। এমনকী নাম পরিবর্তন না হলে বেকারি বন্ধের হুঁশিয়ারি দিতেও তারা ছাড়েনি। কর্তৃপক্ষ অবশ্য স্পষ্ট জানিয়েছে, তারা একশো ভাগ ভারতীয়। পাকিস্তানের সঙ্গে তাদের কোনও যোগ নেই। সোশ্যাল মিডিয়ায় তা নিয়ে ‘চায়ে পে চর্চা’ও কম হয়নি।

ব্যাপারটা হল, চায়ের কাপে বিস্কুট থাকলে তুফান উঠবে, বিতর্ক হবেই। বিস্কুট আমাদের জিভের স্বাদের মতোই মিশে গিয়েছে সাহিত্যে, সংস্কৃতিতে, মজ্জায় মজ্জায়। বিশ্বাস অনেক ক্ষেত্রে অন্ধবিশ্বাসের রূপ নিয়েছে। এই যেমন আয়ারল্যান্ডের গ্রামে একটা সময় বিশ্বাস করা হত, বালিশের নিচে বিস্কুট রেখে ঘুমলে নাকি সমৃদ্ধি আসবে। এমনকী সেখানে অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ায় মৃতদেহের ওপরে বিস্কুট রাখার চলও প্রচলিত ছিল। সতেরো শতকে ইংল্যান্ডে তো মৃতের শেষযাত্রায় গির্জায় প্রার্থনার সময় ওয়াইনের সঙ্গে পরিবেশন করা হত বিস্কুট!

ভাবছেন, চা খাওয়ার নাম করে জ্ঞান দিচ্ছি। বিস্কুট নিয়ে লেকচার ঝাড়চ্ছি! না, মশাই! আষাঢ়ে গপ্পো ফেঁদে বসিনি। বিস্কুটের দিব্যি!

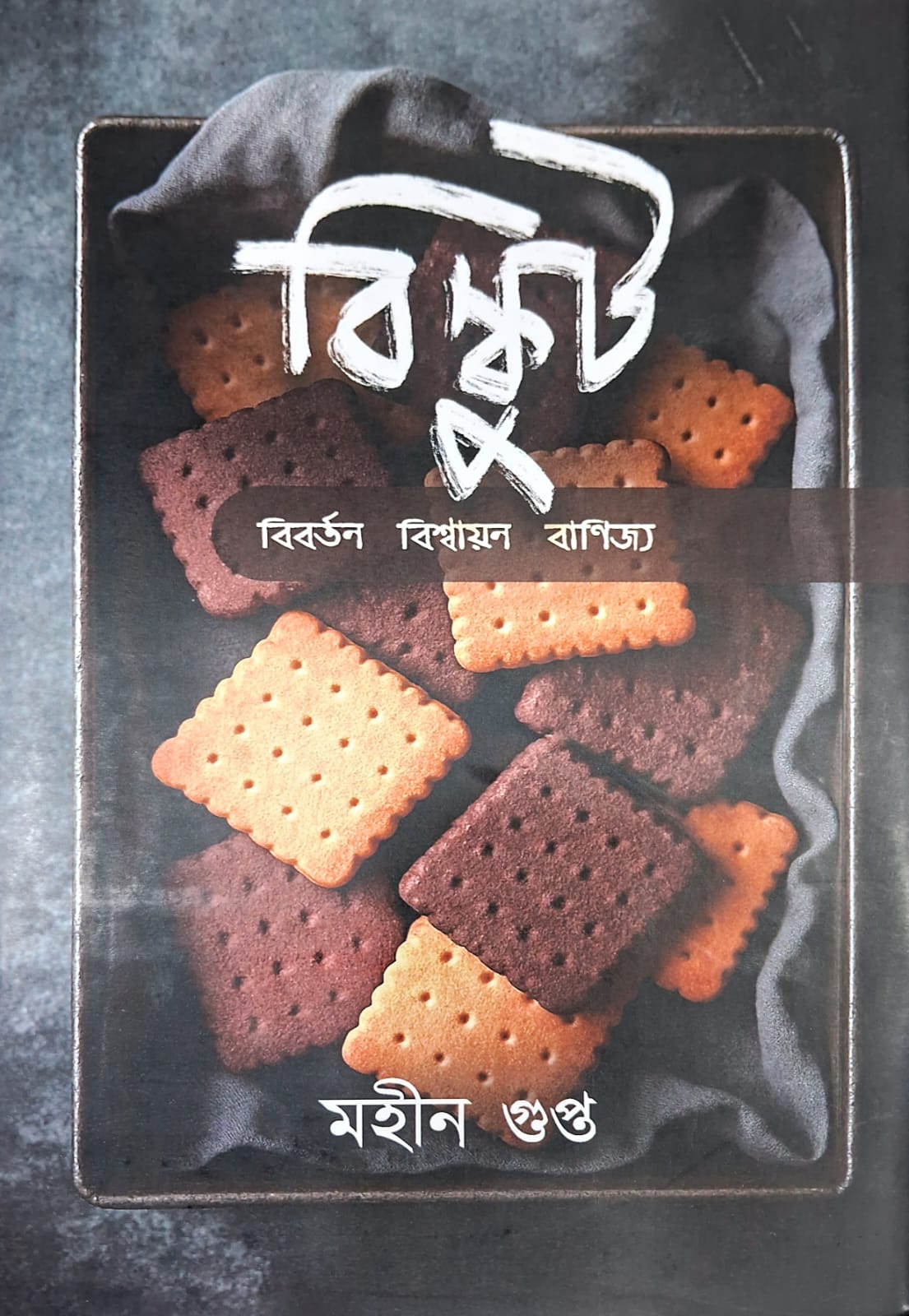

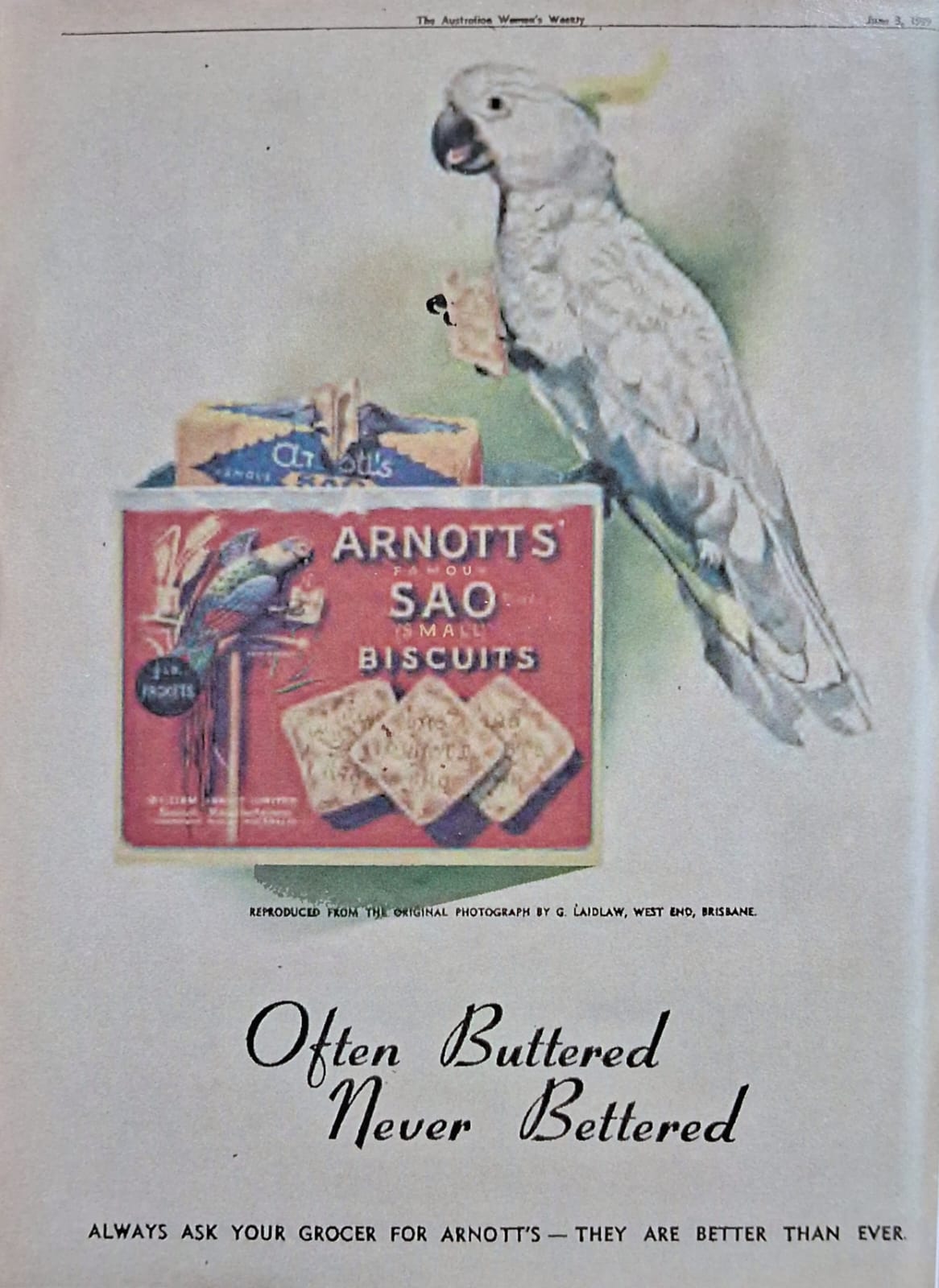

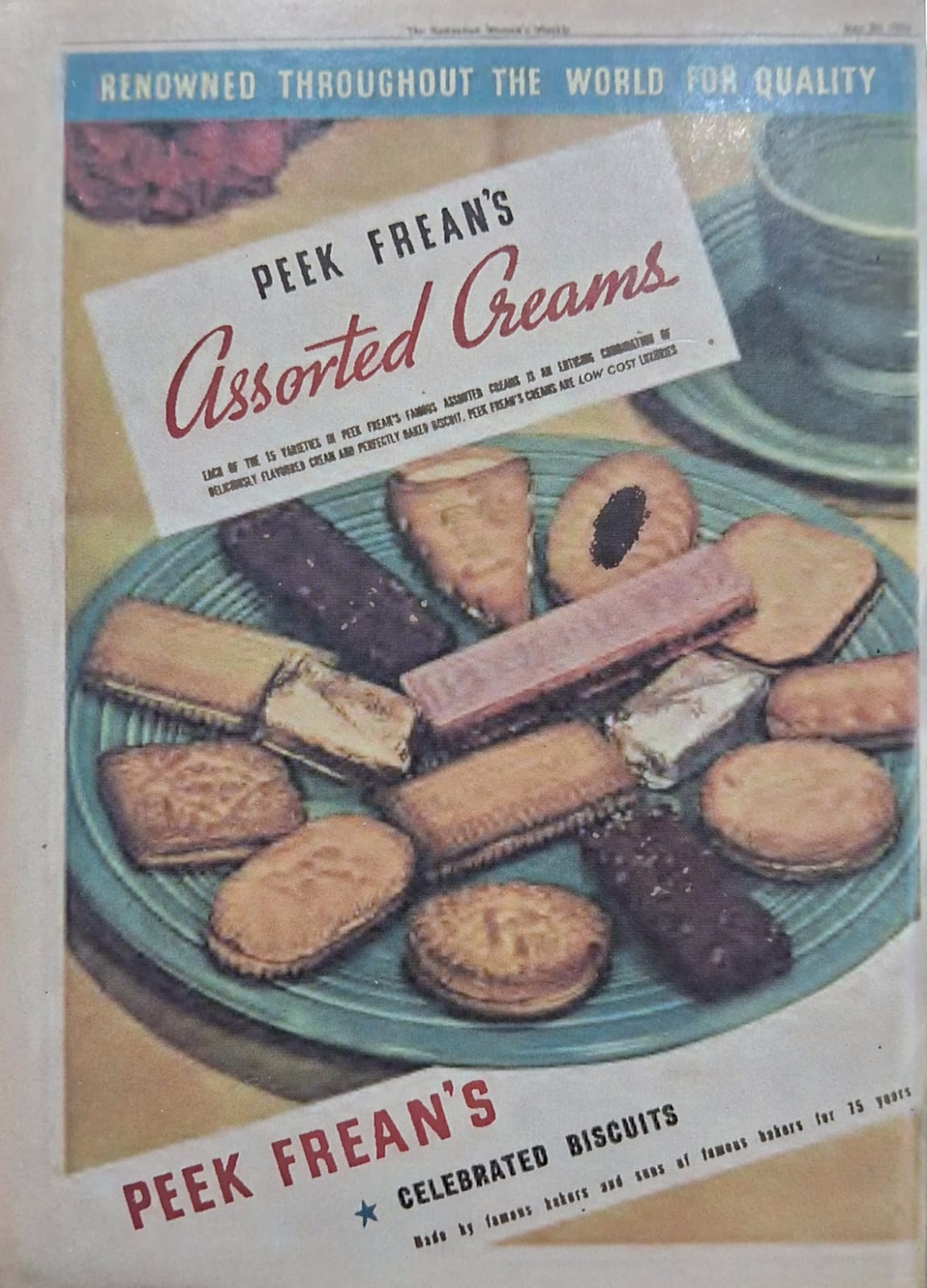

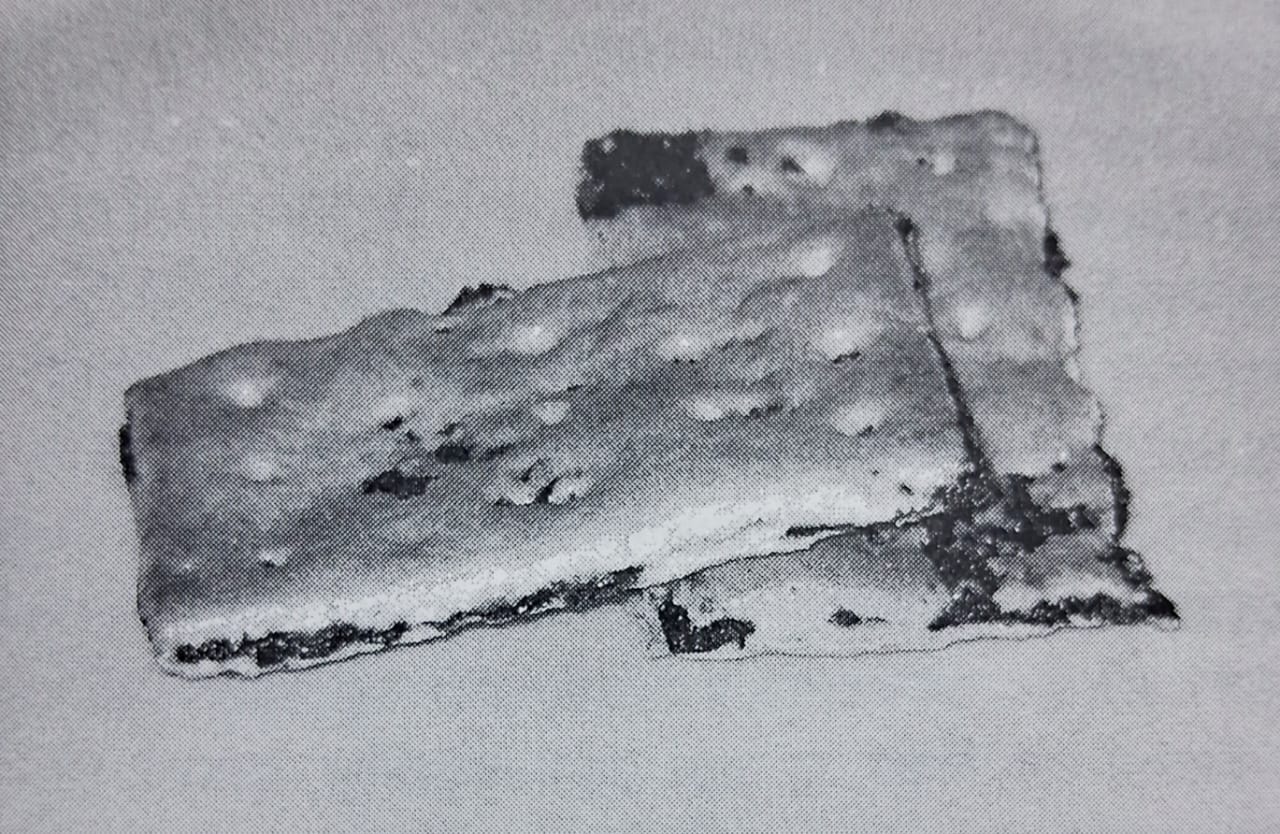

এসবই বইয়ে পড়া। একেবারে ঝরঝরে বাংলায়। যদি চান আপনিও পড়তে পারেন। ‘বিস্কুট: বিবর্তন বিশ্বায়ন বাণিজ্য’ গ্রন্থে বিস্কুট নিয়ে নানা বৃত্তান্ত তুলে ধরেছেন লেখক মহীন গুপ্ত। নতুন বই। ‘বইদেশিক’ থেকে প্রকাশিত এই গ্রন্থ তুলে ধরেছে বিস্কুটের বিবর্তনের কাহিনিগুলিকে। সেই অনুসন্ধানে উঠে এসেছে চমকপ্রদ নানা তথ্য, প্রসঙ্গ। সঙ্গে রয়েছে বিস্কুটের নানা বিজ্ঞাপন ও বিস্কুট সংক্রান্ত বিষয়ের ছবি সম্বলিত পোস্টকার্ড। যা ফলে মহীন গুপ্তের এই বই হয়ে উঠেছে অভিনব।

অতিথিসৎকার থেকে চটজলদি পেটভরানোর খাবার হিসেবে বিস্কুটের জুড়ি মেলাভার। রাজনীতির ভাষায় বিস্কুট আমাদের ‘কাছের লোক, কাজের লোক’। বিবর্তনের পথ পরিক্রমায় বিস্কুট ফসিলে পরিণত হয়নি, বরং হয়ে উঠেছে সময় উপভোগী। এককথায় দুই মলাটে লেখক ধরতে চেয়েছেন বিস্কুটের ‘বিক্কুট’ থেকে ‘বিশকুট’ হয়ে ‘বিস্কিট’ হয়ে ওঠার দীর্ঘ ইতিহাসকে। তথ্যসমৃদ্ধ সে গবেষণার সামান্য উল্লেখ আসলে এখানে হিমশৈলের চূড়া মাত্র। বাকিটুকুর অনুসন্ধান গভীর পাঠের দাবি রাখে। আর তা যদি করতে পারেন তাহলে চেনা বিস্কুট ব্র্যান্ডের লব্জ আওড়ে আপনিও বলবেন, ‘এ স্বাদের ভাগ হবে না’!

বিস্কুট: বিবর্তন বিশ্বায়ন বাণিজ্য

মহীন গুপ্ত

বইদেশিক

৪০০ টাকা

A Unit of: Sangbad Pratidin Digital Private Limited. All rights reserved