‘সেকালের বড়লোকদের খেয়ালখুশি’ লিখতে গিয়ে কঠিন এক ইতিহাসের সামনে ফেলে দিয়েছেন আমাদের বিশ্বনাথ মুখোপাধ্যায়। একটি নিষ্ঠুর অর্থনৈতিক বৈষম্যের সমাজকে দেখি আমরা। যে সমাজের কতিপয় ‘বুদ্ধিমান’ মানুষ ষড়যন্ত্র, দুর্নীতি আর দেশদ্রোহিতার পথে বিত্তশালী হয়ে ওঠেন। তারপর সেই ধনসম্পদের চূড়ান্ত অপব্যয় করেন। কালের নিয়মে একদিন ধ্বংসও হয়ে যায় এই বাবুসমাজ। নতুন ‘বাবু’র উৎপত্তি হয়। তারাই হয়তো আজকের ধনকুবের শিল্পপতি আদানি, আম্বানি!

১৯১১। জুনাগড়ের সিংহাসনে শেষ সম্রাট তৃতীয় মহম্মদ মহবত খান। সম্রাটের একমাত্র শখ কুকুর পোষা। রাজপ্রাসাদের অন্দরমহলে ৮০০টি কুকুর পুষতেন সম্রাট (মতান্তরে ৩০০০)। প্রতিটি কুকুরের জন্য আলাদা আলাদা ঘরের ব্যবস্থা ছিল প্রাসাদে। প্রত্যেকের পরিচর্যার জন্য ছিল আলাদা কর্মচারী। অসুস্থ কুকুরদের চিকিৎসা করতেন সাহেব চিকিৎসক। এখানেই শেষ নয়, সম্রাট তৃতীয় মহম্মদ মহবত খান বর্তমানের হিসাবে ২০ লক্ষ টাকা খরচ করে তাঁর প্রিয় পোষ্য রোশানারার বিয়ে দিয়েছিলেন। তখনকার দিনে ২০ লক্ষ টাকা যে বর্তমানে কত হাজার কোটি টাকার সমান হতে পারে, তা ভাবলে অবাক হতে হয়। শুধু অবাক? ঘৃণাও তো। এই বেহিসাবি খরচের জোগান আসত গরিব প্রজাকে শোষণ করে। কুকুরের বিয়ের জন্য সে বছর প্রজাদের উপর অতিরিক্ত কর চাপান জুনাগড়ের সম্রাট। আমরা অবশ্য জানি না– ‘ভর পেট নাও খাই/ রাজকর দেওয়া চাই’ আওরাতে আওরাতে কোথায়, কখন, কীভাবে মুখ থুবড়ে মরল গরিব প্রজা। কারণ বাবুদের লেখা ইতিহাস বাবুয়ানাকেই স্মরণে রাখে। জাঁকজমকের সেই ইতিহাস গোটা ভারতের। আঠারো শতকের শেষভাগ থেকে উনিশ শতকের অনেকখানি সময় কলকাতা তথা বঙ্গদেশের নব্য জমিনদার এবং ‘বাবু’রাও কম ছিল না। তাঁদের অকল্পনীয় কীর্তিকলাপ, বেহিসাবি খেয়াল-খুশি নিয়ে পাঠকপ্রিয় গ্রন্থ ‘সেকালের বড়লোকেদের খেয়ালখুশি’ (Sekaler Borolokder Kheyalkhushi)। রচনাকার বিশ্বনাথ মুখোপাধ্যায়। একাধিক কারণে এই বই জরুরি।

১৮৮৫-র ‘টাইটেল দর্পণে’ প্রিয়নাথ পালিত লিখেছিলেন আট লক্ষণে চেনা যাবে ‘বাবু’কে। সেগুলি হল– ‘বেশ্যাবাড়ি ছড়ি ঘড়ি বিকেলে ফিটন গাড়ি/ দিবানিশি ভাস লাল জলে।।/ গান বাদ্য কর সার মাছ ধর রবিবার/ চুল কাট আলবার্ট ফ্যাসনে।।’ আলোচ্য গ্রন্থের ভূমিকায় হরিপদ ভৌমিক স্মরণ করেছেন বঙ্কিমের লোকরহস্য। সেখানেও বাবু-চিত্র মেলে– ‘এমত সময়ে দৈবযোগে বুট, কোট, পেন্টালুন, চেন, চসমা, চুরট, চাবুকধারী টুপ্যাবৃতমস্তক এক নব্য বাবু তথায় উপস্থিত।’ এই বাবু দর্শনে পাঠকের মনে পড়ে সুকুমার ও সত্যজিতের সৃষ্টির কথা। ‘গুপি গায়েন বাঘা বায়েন’ ছবিতে ভূত পরম্পরায় ইংরেজ ভূত এবং ‘বাবু’ ভূত দুই ছিল। এখানে বঙ্কিমী ভাষ্য এবং প্রিয়নাথের ‘প্রহসন’ মিলে বাবুচিত্র অঙ্কিত যেন সুকুমার রচিত হাঁসজারুর ফরম্যাট। কিছুটা সাহেব, কিছুটা ‘বাঙ্গালি’। এছাড়া উপায় ছিল না। কারণ শহর কলকাতা এবং বাংলার ‘বুদ্ধিমান’ বাবুরা পয়সা করেন বিদেশি শাসক ইংরেজদের পাশে দাঁড়িয়ে। স্বদেশি রাজাদের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করায় কোটি কোটি টাকা নজরানা পান তাঁরা। আর ছিল বিরাট ব্যবসা। সেই বাণিজ্যও চলত মূলত সাহেবদের সঙ্গে। বিলেতে যেত নুন, কাঠ। আফিমের ব্যবসা করেও লালে লাল হয়ে জনৈক ব্যক্তি থেকে কালে কালে মান্য ‘বাবু’ হয়ে উঠেছিলেন অনেকে। রবীন্দ্রনাথের পিতামহ দ্বারিকানাথ ঠাকুরও এই তালিকায় ছিলেন! তাতে কী এসে যায়। কারণ ইংরেজদের চাটুকার বাবুরা টের পেয়েছিলেন– পয়সা যার মুলুক তার।

………………………………………..

মোটের ওপর ‘বাবু’দের জীবনযাপন কেমন ছিল? তাঁদের প্রাত্যহিকীর অংশ ছিল বাঈজি-নাচ, বাগানবাড়ি-বেশ্য়ালয়, ‘মাইফেল’, বুলবুলির লড়াই, কুকুর-বেড়ালের বিয়ে, শ্রাদ্ধে ব্রাহ্মণ ভোজনের প্রতিযোগিতা, গোলাপজল দিয়ে জলশৌচ, আতর দিয়ে বাড়ি ধোয়ানো, মুক্তাভস্ম দিয়ে পান খাওয়া ইত্যাদি। আলোচ্য বইটিতে বৈঠকি মেজাজে ছোট ছোট গদ্যে গপ্পের ঢঙে বাবুয়ানার চমৎকার বর্ণনা করেছেন বিশ্বনাথ।

………………………………………….

বিশ্বনাথ মুখোপাধ্যায় প্রণীত গ্রন্থটি সেই নির্লজ্জ বড়লোকিপনাকেই পাঠকের সামনে সোজাসাপটা তুলে ধরে। “পুজো-আচ্চা, বিয়ে-শ্রাদ্ধ, দোল-দুর্গোৎসব, বাৎসরিক ক্রিয়াকর্ম, এমনকী গঙ্গাযাত্রায় শোকবহ মুহূর্তেও এই ‘বাবু’রা আমোদ লুটতেন হরিলুটের মতো অর্থের অপব্যয় ঘটিয়ে।” মোটের ওপর ‘বাবু’দের জীবনযাপন কেমন ছিল? তাঁদের প্রাত্যহিকীর অংশ ছিল বাইজি-নাচ, বাগানবাড়ি-বেশ্য়ালয়, ‘মাইফেল’, বুলবুলির লড়াই, কুকুর-বেড়ালের বিয়ে, শ্রাদ্ধে ব্রাহ্মণ ভোজনের প্রতিযোগিতা, গোলাপজল দিয়ে জলশৌচ, আতর দিয়ে বাড়ি ধোয়ানো, মুক্তাভস্ম দিয়ে পান খাওয়া ইত্যাদি। আলোচ্য বইটিতে বৈঠকি মেজাজে ছোট-ছোট গদ্যে গপ্পের ঢঙে বাবুয়ানার চমৎকার বর্ণনা করেছেন বিশ্বনাথ। ‘এক ফোঁটা আতরের জন্য’ শিরোনামের গদ্যের শুরুতে শোভাবাজারের রাজা নবকৃষ্ণ দেবের বিপুল অর্থাগমের উৎস জেনে যান পাঠক– ‘পলাশীর যুদ্ধের পর নবাব সিরাজউদৌল্লাকে যখন ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির গভার্নর বন্দি করলেন, তখন তাঁর রাজকোশ থেকে আট কোটি টাকা অপহরণ করে ভাগাভাগি করে নিয়েছিলেন মীরজাফর, নবকষ্ণ, আমীর বেগ ও রামচাঁদ রায়।’ তাছাড়া ইংরেজ সাহবে ‘‘লর্ড ক্লাইভ খুবই ভালোবাসতেন নবকৃষ্ণকে। তিনিই তাঁকে ‘মহারাজা বাহাদুর’ উপাধি দিয়েছিলেন ১৭৬৬ খ্রিস্টাব্দে।’’ এখানেই শেষ নয়। “লর্ড ক্লাইভই নবকৃষ্ণকে ছ’হাজারি মনসবদার করে দেন। ফলে প্রচুর জমিদারি লাভ করেন তিনি।” তার মানে বিপুল খাজনাও। সেই টাকা ওড়াতেই তো বাবুয়ানা।

নবকৃষ্ণের সঙ্গে রেষারেষি ছিল প্রতিবেশী বিত্তবান জমিদার চূড়ামণি দত্তর। কে বেশি বড়লোক বোঝাতে দুই পরিবারে দ্বন্দ্ব লেগেই থাকত। সেবার তাতে লাভ হয়েছিল এক গরিব ব্রাহ্মণের। নবকৃষ্ণকে নিজের ক্ষমতা বোঝাতে একঘরা বিলেতি আতরের দাম সেকালের আড়াই হাজার টাকা ব্রাহ্মণকে দান করেছিলেন চূড়ামণি। আবার নবকৃষ্ণের মেয়ের বিয়েতে আমন্ত্রিত হয়েছিলেন লক্ষাধিক লোক। এমনকী বাংলার পাশাপাশি ভারতের বিভিন্ন রাজ্য থেকে কুলীন ব্রাহ্মণ ও কায়স্থরা ‘রাজা’র মেয়েকে আশীর্বাদ করতে এসেছিলেন। যদিও ‘ভাড়াটে আশীর্বাদ’। কারণ ভালো খাওয়া এবং বিপুল দক্ষিণার লোভেই এই ব্রাহ্মণ-কায়স্থ সমাগম। এই আয়োজনেই রাজা রাজবল্লভকে ‘অমৌলিক কায়স্থ’ হওয়ার দোষে তাঁদের থেকে নিচে আসন গ্রহণ করতে বলেছিল উপস্থিত ব্রাহ্মণ সম্প্রদায়। যদিও এক লহমায় সমস্যার সমাধান করে ফেলেন নবাবের রায়বেঁয়ে পদাধিকারী রাজবল্লভ। ব্রাহ্মণদের প্রত্যেককে হাজার টাকা করে ‘পারিতোষিক’ দিতেই সব চুপ। সেদিন নাকি রাজবল্লভ স্মিতহাস্যে বলেছিলেন, ‘টাকায় কী না হয়। আমাকে সমাজ দেখাচ্ছ তোমরা?’ ‘রাজা রাজবল্লভের দাম্ভিকতা’ রচনায় একথা লিখেছেন গ্রন্থলেখক।

সত্যিই তো পয়সায় কী না হয়! বাঘের দুধ না মিললেও ১৮২০ সালে দশ লাখ টাকায় মায়ের শ্রাদ্ধ করা যায়, গুরুদেবকে তৎকালের লক্ষ লক্ষ টাকা দান করা যায়, মুসলমান উপপত্নী রেখে সমাজের চক্ষুশূল হলেও তিন লক্ষ টাকা ব্যয়ে দোষ কাটানো যায়। দশ টাকার নোট পাকিয়ে সিগারেট খাওয়া যায়, বাইজি ভূতের শ্রাদ্ধে উৎসর্গ করা যায় সেই সময়কার দু’ লক্ষ টাকার গয়না, বেড়ালের বিয়েতে ছ’ হাজার মানুষ খাওয়ানো যায়, মুরগির লড়াইয়ে তিন লক্ষ টাকা খরচ করা যায়। তবে বাবু মাত্রই কি অন্ধ অহংয়ের নিকশ কালো রাত? না, ‘আলো’ও ছিল। তাঁরা কেউ কেউ দান, ধ্যানও করতেন। এমনকী একসঙ্গে পঞ্চাশ হাজার কাঙালি ভোজনও করাতেন।

কিন্তু প্রশ্ন ওঠে, এই কাঙালিরা কোথা থেকে এল? তারা কেবল বাবুদের উচ্ছষ্ট খেয়েই বেঁচে থাকে কেন? এখানেই বিশ্বনাথ মুখোপাধ্যায়ের এই গ্রন্থের বড় জয়। ‘সেকালের বড়লোকদের খেয়ালখুশি’ লিখতে গিয়ে কঠিন এক ইতিহাসের সামনে ফেলে দিয়েছেন আমাদের তিনি। একটি নিষ্ঠুর অর্থনৈতিক বৈষম্যের সমাজকে দেখি আমরা। যে সমাজের কতিপয় ‘বুদ্ধিমান’ মানুষ ষড়যন্ত্র, দুর্নীতি আর দেশদ্রোহিতার পথে বিত্তশালী হয়ে ওঠেন। তারপর সেই ধনসম্পদের চূড়ান্ত অপব্যয় করেন। কালের নিয়মে একদিন ধ্বংসও হয়ে যায় এই বাবুসমাজ। নতুন ‘বাবু’র উৎপত্তি হয়। তারাই হয়তো আজকের ধনকুবের শিল্পপতি আদানি, আম্বানি!

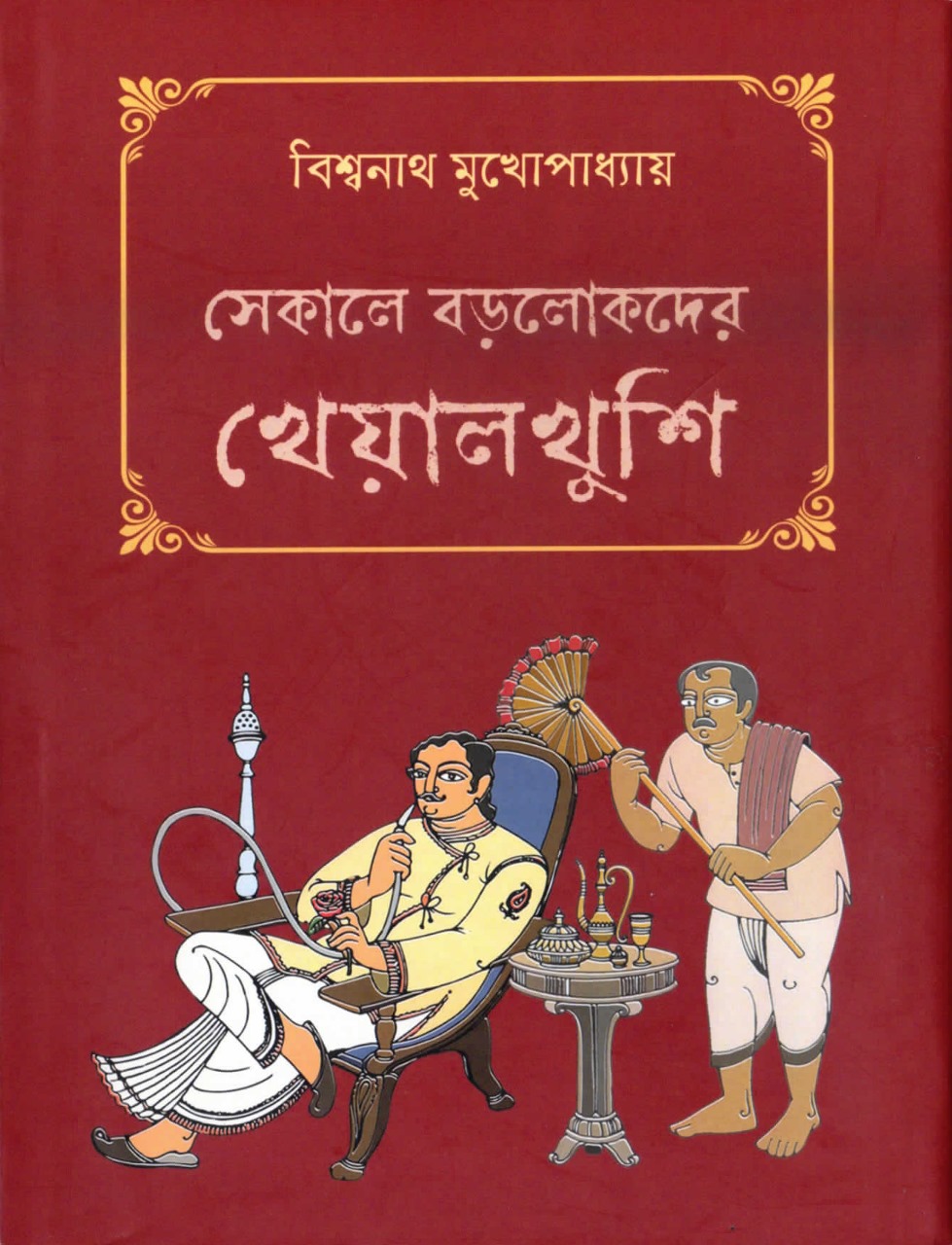

পুনশ্চ: ‘সেকালের বড়লোকদের খেয়ালখুশি’ গ্রন্থটি প্রোডাকশান হিসাবেও নজর কাড়া। উপযুক্ত প্রচ্ছদ, চোখের আরাম দেওয়া ছাপা, লেখক বিশ্বনাথ মুখোপাধ্যায় ও হরিপদ ভৌমিকের ভূমিকায় গ্রন্থবৃত্তান্ত স্পষ্ট। ৩৩ বছর অন্তরালে থাকা গুরুত্বপূর্ণ এই বইটিকে পুনরায় প্রকাশ করার জন্য ধন্যবাদ জানাই প্রকাশনা ‘আখরকথা’-কে।

সেকালের বড়লোকেদের খেয়ালখুশি

বিশ্বনাথ মুখোপাধ্যায়

২৭৫ টাকা

আখরকথা

A Unit of: Sangbad Pratidin Digital Private Limited. All rights reserved