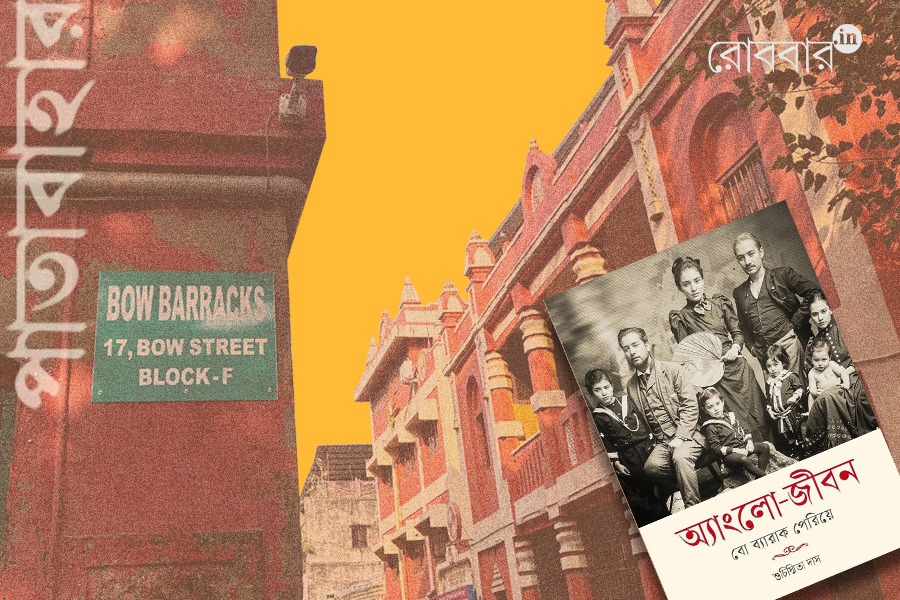

বইয়ের নাম, অ্যাংলো-জীবন বো ব্যারাক পেরিয়ে– আমাদের এই ছোট আড্ডার মধ্যমণি। বইয়ের আশরীরে, শুচিস্মিতা দাসের যে নিবিড় ও নিরলস শ্রমদাগ, তা বোধহয় একখণ্ড রেজিস্ট্যান্স– এই যুদ্ধে আপ্লুত একুশ শতকে, এই পচনশীল মস্তিষ্কে, এই রিল-সর্বস্ব ব্রহ্মাণ্ডে। লেখক ভারতের ইতিহাস পড়তে চেয়েছেন একজন অ্যাংলো-ইন্ডিয়ানের ভাষ্যে।

ততদিনে কলকাতা শহর থেকে ডি-গামা সাহেবের কেকের দোকান উঠে গিয়েছে। চিরতরে। ততদিনে কোকা-কোলা। জেমস বন্ড। সোভিয়েত ভেঙে রমরমে বিশ্বায়নের বাজার। ততদিনে ‘সংখ্যালঘু’ শব্দটাই বাজার এবং রাষ্ট্রের ঠেলায় আরও ভুলে যেতে যেতে, মার্জিনালাইজড হতে হতে, সাম্প্রতিক সময়ে যেন চমৎকার মিম অথবা ৩০ সেকেন্ডের কন্টেন্ট। সামান্য একখানা বই, নিরস্ত্র, কী-ই-বা এমন মারকাটারি ক্ষমতা, তবু যেন আমাদের সম্মিলিত বিস্মরণের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়েছে, সংখ্যালঘুর পক্ষে। একা একা। সে-বইয়ের নাম, অ্যাংলো-জীবন বো ব্যারাক পেরিয়ে– আমাদের আড্ডার মধ্যমণি। বইয়ের আশরীরে, শুচিস্মিতা দাসের যে নিবিড় ও নিরলস শ্রমদাগ, তা বোধহয় একখণ্ড রেজিস্ট্যান্স– এই যুদ্ধে আপ্লুত একুশ শতকে, এই পচনশীল মস্তিষ্কে, এই রিল-সর্বস্ব ব্রহ্মাণ্ডে।

ইতিহাসের প্রতি দৃষ্টি মানুষ থেকে মানুষে বদলায়। রণজিৎ গুহ যখন নিম্নবর্গের ইতিহাস লিখতে শুরু করেছিলেন, সেই সময়ের একটি প্রবন্ধে বলছেন:

আমাদের জাতীয় সংগ্রাম উচ্চবর্গের মাহাত্ম্য ও আদর্শনিষ্ঠার কাহিনিমাত্র, এবং এই প্রতিপাদ্যটিকে বিশ্বাসযোগ্য করার জন্য ইংরেজের সঙ্গে তাদের সহযোগিতার চেয়ে বিরোধিতার দিকটাই বাড়িয়ে দেখা হয়, শোষক ও উৎপীড়ক হিসেবে তাদের সামাজিক ভূমিকা প্রায় অস্বীকার করেই জনসেবায় তাদের অগ্রণী ভূমিকার কথা বলা হয়, জাতীয় আন্দোলনের রাজনীতি ব্যবহার করে তারা যে রাজদত্ত ক্ষমতা ও সুযোগসুবিধার গৌণ ভাগ নিয়ে কাড়াকাড়ি মারামারিতে লিপ্ত ছিল সেকথা চেপে গিয়ে শোনানো হয় স্বার্থলেশহীন আত্মত্যাগের অলীক রূপকথা। এইভাবেই বুর্জোয়া– জাতীয়তাবাদী ইতিহাসে জনগণের বিশাল আন্দোলনগুলি পরিণত হয়েছে উচ্চবর্গের সংকীর্ণ জীবনবৃত্তান্তে।

ঠিক তেমনই, শুচিস্মিতা দাস ভারতের ইতিহাস পড়তে চেয়েছেন একজন অ্যাংলো-ইন্ডিয়ানের ভাষ্যে, বড় অদ্ভুত জাতি। পূর্বপুরুষদের কেউ ইউরোপীয় বংশোদ্ভূত ছিলেন, কিন্তু ঘর বেঁধেছেন ভারতীয় ভূখণ্ডে। ভারতের জলহাওয়ায় ঘুম, প্রেম, শ্বাস ও যাবতীয় আশ্বাস। আমরা প্রত্যেকেই এটুকু জানি। আর জানি, ওরা ‘অন্যরকম’। কেন ‘অন্যরকম’? কেন সাবলীল, সহজ, অনায়াস নয়? এই প্রশ্নের তাগিদেই আমাদের আড্ডা একটু তেতো হয়ে উঠল। শুচিস্মিতার বন্ধু ফেলিশিয়া প্যাটেল, একজন অ্যাংলো ইন্ডিয়ান, এ-বইয়ে বলছেন: আমার প্রতিবেশী বা আমার বন্ধুর বাবা-মায়েরা শুধু প্রশ্ন তুলেছে, আমার কোন জাত? কিন্তু তারপর আস্তে আস্তে যখন দেখেছে আমি ‘খারাপ মেয়ে’ নই, স্কুলেও পড়াই, তখন মিশেও গিয়েছে আমার সঙ্গে। কিন্তু মম (ফেলিশিয়ার মা) একটা সাংস্কৃতিক বৈষম্য লক্ষ করেছেন অনেক ছোটবেলা থেকেই। মমের বন্ধুর মা একবার গঙ্গাজল ছিটিয়ে বাড়ি শুদ্ধিকরণ করেছিলেন মম বেরিয়ে যাওয়ার পরে।

আমাদের মনগুলো যেন নিষ্ঠুর কোনও আয়নার সামনে খুল্লমখুল্লা। দেখতে পাচ্ছি, আমাদের মধ্যেই কেউ কেউ বলছেন, অ্যাংলো-ইন্ডিয়ান মানে তো ব্রিটিশ পিতা আর ভারতীয় মা। কেউ বললেন, অবৈধ সন্তান। গোরুর মাংস। স্কুল ড্রপ আউট। ডার্ক লিপস্টিক। শর্ট স্কার্ট। অবাধ যৌনতা। নাচ। যে উদার উদার মনের কথা চিৎকার করে বলি সারাদিন, সেগুলো তবে সংখ্যালঘু মনগুলোকে আরও ঠেসে ধরল কেন? ঠিক এইখানেই শুচিস্মিতা কী নির্মোহ হয়ে ওঠেন! আত্মার প্রতি। পারিপার্শ্বিকের প্রতি। স্বজাতির প্রতি।

পাশাপাশি, অস্ট্রেলিয়ান লেখক কোয়্যালি ইয়ঙ্গারের উক্তি দিয়ে বলেন, অ্যাংলো-ইন্ডিয়ানরা ‘The Neglegted Children of British Raj’ কিংবা ‘last dregs in a cup of tea carelessly stirred’। অধিকাংশের মধ্যেই সাদা চামড়ার দুর্ভেদ্য দম্ভ। ওদেশে ফিরে যাওয়ার অনিবার্য আকাঙ্ক্ষা।

‘ইনডিসিপ্লিন্ড’ ভারতীয়দের মধ্যে বেমানান। সামাজিক ও সাংস্কৃতিক আদান-প্রদানে যেন উভয় পক্ষই দড় অথবা উদাসীন। এই মুহূর্তে থেকেই, এ-বই আসলে উড়ান দেয় এক বৃহত্তর প্রশ্নে। সংখ্যালঘুকে ঠিক কোন চোখে দেখি আজকাল? কীভাবে তাকাই সো কল্ড ‘ওদের’ দিকে? মসজিদের সামনে ডিজে বাজিয়ে বেজায় নাচানাচি করি। অথবা আমারই সহ-নাগরিক ফেসবুকে লেখে, সমকামী অথবা ট্রান্সজেন্ডার দেখলেই গাড়ি চাপা দিন বন্ধুরা। রামধনু রঙের পতাকায় আগুন ধরিয়ে দিন। পাশে হৃদয়ের ইমোজি।

ফিরে আসি বইয়ের পাতায়। নির্ভেজাল আড্ডা থেকে কখন যেন ইতিহাসে অলিগলিতে ঢুকে পড়েছি। নারী-পুরুষ নির্বিশেষে কর্মপ্রবণ, চোস্ত ইংরেজি বলিয়ে, স্ট্রিট-স্মার্ট অ্যাংলো-ইন্ডিয়ানদের গল্প কলকাতার বো ব্যারাক ছাড়িয়ে পৌঁছেছে ম্যাকলাস্কিগঞ্জ। জামালপুর। কোচিন। বেঙ্গালুরু। ব্রিটিশের প্রয়োজনে সে ব্যবহৃত হতে হতে ক্লান্ত। কখনও রেলকলোনি। অথবা সমুদ্রবন্দর। তারপর ধুচ্ছাই! অদ্ভুত যাযাবর জাতি। তাই সকলের মনে ঈশ্বরের স্টিরিওটাইপ ধারণা-উপাসনা বদলে গেল। সকলে পুজো করছে, সোনালি শাড়ি পরা ওয়ার্কিং ওম্যান– মা মেরি, কোলে যিশু। আর সকলের চোখে একটাই স্বপ্ন। ‘হোম, স্যুইট হোম’। যে স্বপ্ন, শুচিস্মিতা কিঞ্চিৎ খুঁচিয়ে দিলেন আবার। স্বপ্ন দেখতে সাহায্য করল, ব্ল্যাকলেটার্স। ওদের সাধুবাদ।

আমার মনে পড়ছিল শক্তি চট্টোপাধ্যায়। আশ্চর্য একখানি কবিতা, জরাসন্ধ। আমাকে তুই আনলি কেন, ফিরিয়ে নে। ফিরে যেতে পারে না কেউই। খড়গপুরের এক অ্যাংলো ইন্ডিয়ান বলছেন: তুমি কেন সাদা চামড়ার দেশ থেকে এসেছ, লরা? এই অ্যাংলো-ইন্ডিয়ানদের খোঁজ নিতে? আমি বলছি, এদের সম্পর্কে আসলে কিছুই জানার নেই। এই খড়গপুরেই আমার কিছু অ্যাংলো-ইন্ডিয়ান বান্ধবী আছে। আমাদের মধ্যে ন্যূনতম কোনও মিল নেই। তাদের সঙ্গে তোমার সবসময়ই ঝগড়া হবে শুধুমাত্র বিছানার সময় ছাড়া। তারা মুখের ওপর মিথ্যে কথা বলে।

প্রান্তিক হল কেন? এক, বিশ্বায়ন। দুই, কর্মক্ষেত্রে যাবতীয় সংরক্ষণ উঠে গেল। তিন, বাঙালি ইংরেজি বলতে শিখল ভীষণ। বেশিরভাগই ঠাঁই পেলেন অস্ট্রেলিয়ায়। তবু, তবু ভুলতে পারলেন না এই কেওটিক ‘ক্যালকাটা’। মানুষের ওম। একটা নিরন্তর বাজিং। জীবনের? জীবনের টানেই কখনও যূথবদ্ধ হতে পারেনি। কারণ সকলেই ভেবেছে, ‘লিভিং লাইক কিং সাইজ’। জাস্ট বেঁচে থাকো। ফাটিয়ে বেঁচে থাকো। গান গাও। জ্যাজ সংগীতের সঙ্গে কোমর দোলাও। ক্রিসমাস ক্যারলে মেতে ওঠো। আর খাও ঝাল ফ্রেজি, জাংলি পুলাও, কোকোনাট রাইস, পর্ক ভিন্দালু।

শেষ করি স্বপ্নে স্বপ্নেই। সেই স্বপ্ন, যেখানে যাবতীয় বাইনারি ভেঙে ফেলছি আমরা। খুব কুল লাগবে বলে ক্রিসমাসের রাতে পার্ক স্ট্রিট যাচ্ছি– এমনও নয়। আমাদের মনগুলো যেন রিক্রিয়েট হচ্ছে। নাগরিকত্বের বোধ, গৃহের বোধ, সংখ্যালঘুর বোধ একমাত্রা ছেড়ে পৌঁছে যাচ্ছে হাজার মাত্রায়। আমরা শিখছি। শিখছি। ব্যাকগ্রাউন্ডে একটা পিয়ানো বাজলে মন্দ হয় না।

A Unit of: Sangbad Pratidin Digital Private Limited. All rights reserved