‘ট্যাক্সি ড্রাইভার’ কোন জঁরের ছবি? কেউ বলে ফিল্ম নোয়া, কেউ বলবে ভিজিলান্টি গোত্রের। কিন্তু ‘ট্যাক্সি ড্রাইভার’-এর সূত্র আছে ১৯৫৬ সালের ‘দ্য সার্চার্স’-এ। এই ছবি নিয়ে পরে আরও কথা বলতে হবে। আপাতত, সেই ছবির নায়ক ছিল জন ওয়েন অভিনীত ইথান এডওয়ার্ডস, যে সিভিল ওয়ারের সময়ে আমেরিকার রক্ষণশীল, দক্ষিণপন্থী সাউথের পক্ষ নিয়ে লড়েছিল। আব্রাহাম লিঙ্কনের নর্থ যুদ্ধে জেতে। বহুদিন পরে রণক্লান্ত তিক্ত ইথান বাড়ি ফেরে। ইথান এডওয়ার্ডসও ট্রাম্পের আমেরিকায় স্বস্তি পেত; কিন্তু গৃহযুদ্ধের পরে যে আমেরিকায় কৃষ্ণাঙ্গরা আর ক্রীতদাস থাকবে না, সেই আমেরিকার সঙ্গে সে একেবারেই একাত্ম বোধ করে না। তার অন্তরে গুলিয়ে উঠতে থাকে বর্ণবিদ্বেষ; সেই বিদ্বেষের জ্বালানি হয় পরাজয়ের গ্লানি।

২.

প্রথম কিস্তিতে কয়েকটি ছবির মধ্যেকার সম্পর্ক নিয়ে কথা বলেছিলাম; যেগুলি বিভিন্ন জঁরের ছবি হওয়া সত্ত্বেও। আজকের কিস্তিও সেরকম কয়েকটি ছবি নিয়ে, যাদের মধ্যে কিছু অদ্ভুত সম্পর্ক তৈরি হচ্ছে। তার মধ্যে একটি ছবির জঁর নিয়ে নিশ্চিত হওয়া যায়। অন্য দু’টি ছবি নিয়ে তেমন নয়।

এখন যাঁদের বয়স চল্লিশের নিচে, যাঁরা এমন অ্যাকশন ছবি পছন্দ করেন যেখানে থ্রিলের চেয়ে নৃসংশতার মাত্রা বেশি, সেরকম ছবির নির্মাতারা অনেক সময়ে একটি ছবিকে তাঁদের আদর্শ ছবি বলেন, ১৯৭৬ সালের ‘ট্যাক্সি ড্রাইভার’।

মুশকিলটা ভিন্ন। এ দেশে বানানো এই ভায়োলেন্ট ছবিগুলির একটি দেশি নাম তৈরি হয়েছে, বলা হয় এগুলি হল massy ছবি। এই ‘মাসি’ ছবি কিন্তু কোনও জঁর নয়। আপাতভাবে মনে হতে পারে সাতের দশক থেকে যে ছবিগুলিকে ‘মসালা’ ছবি বলা হত, এই ছবিগুলি তারই পুনরুত্থান। সেরকমটা ঠিক নয়, কিন্তু তা নিয়ে এখনই বিস্তারিত বলার সুযোগ নেই (জঁর থেকে আলোচনা সরে যাবে)। এতটা বলা যায়, এই ‘মাসি’ ছবিগুলিতে একধরনের রক্তাক্ত পৌরুষের উদযাপন দেখা যায়, আমার চোখে যা প্রায় প্রোটো-ফ্যাসিস্ট। অধিকাংশ ছবির পোস্টারেই দেখবেন পেশিবহুল, দাঁড়িওয়ালা একজন হিরো রক্তঘামময়লা মেখে পৌরুষ মেলে দাঁড়িয়ে আছেন; হাতে হয় ভয়ংকর আগ্নেয়াস্ত্র, নয়তো এইটির প্রেফারেন্সই বেশি– দা-কুঠার-অ্যাক্স জাতীয় কিছু। এরকম ছবিতে অত্যাধিক ভায়োলেন্সের অভিযোগ এলে অনেক সময়েই ‘ট্যাক্সি ড্রাইভার’-এর প্রসঙ্গ আসে।

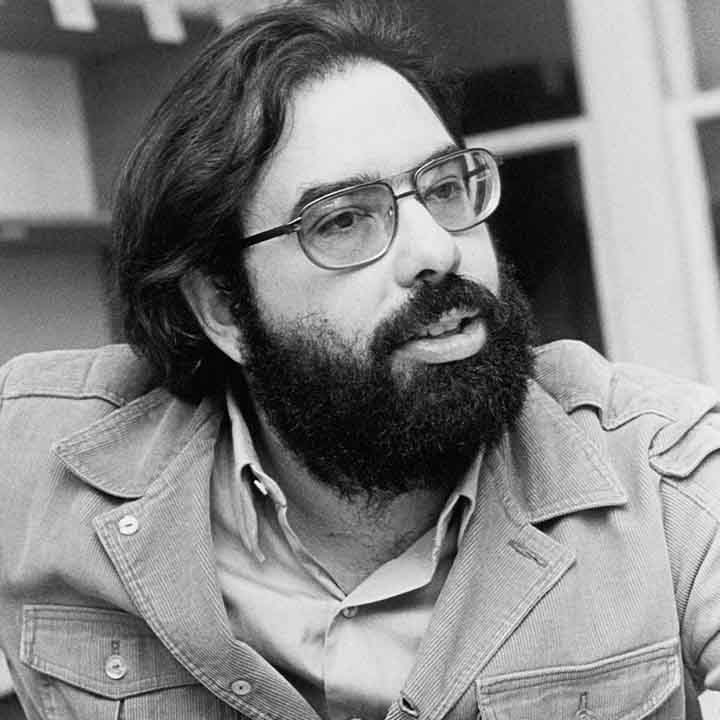

মজাটা এখানেই। ‘ট্যাক্সি ড্রাইভার’-এ এরকম ভায়োলেন্সের দৃশ্য মূলত একটি; এবং সেই ছবির নায়ক ট্র্যাভিস বিকেল-এর আদপেই ‘উদযাপন’ ঘটান না পরিচালক মার্টিন স্করসেসে এবং অভিনেতা রবার্ট ডি নিরো। গভীরে না গিয়েও আপাতভাবে সেটা বোঝা যায়। মাসি ছবিতে নায়ককে যেমন লো-অ্যাঙ্গেলে, স্লো মোশনের ‘এলিভেশন’-এ, একাধিক খণ্ড শটের অপেরাটিক সম্মিলনে, ব্যাকগ্রাউন্ড মিউজিকের রণডঙ্কায় স্পেকট্যাকল হিসেবে পেশ করা হয়, ‘ট্যাক্সি ড্রাইভার’-এ সেরকম কিছু পাবেন না।

ধ্রুপদী স্টুডিও সিস্টেম হলিউডে পড়তে আরম্ভ করেছিল পাঁচের দশকের শেষ থেকে। স্টুডিও সিস্টেম, অর্থাৎ একরকম ভার্টিকালি ইন্টিগ্রেটেড ব্যবস্থা, যেখানে একটি ‘মেজর’ স্টুডিওর হাতে নির্মাণব্যবস্থা তো ছিলই, ছিল ডিসট্রিবিউশন ও এক্সহিবিশনের ওপরও কর্তৃত্ব। পঞ্চাশের শেষের সময় থেকেই বিবিধ মামলা মোকদ্দমার পর আস্তে আস্তে বোঝা যায় যে এই ভার্টিকেল ইন্টিগ্রেশন আর বজায় রাখা যাবে না। ছয়ের দশকের হলিউডের অবস্থা ছিল একটু দিশেহারা। ইতিমধ্যে ইতালিতে ঘটে যাচ্ছে ‘নিওরিয়ালিজম’, ফ্রান্সে ‘নিউ ওয়েভ’। সেই আলোড়নের ছাপ আমেরিকার ইন্ডাস্ট্রিয়াল ছবিতে অত সহজে পড়েনি, দর্শকও সেই ছবি নিয়ে বিশেষ ওয়াকিবহাল ছিলেন না। সেই ছবি সম্বন্ধে একমাত্র উত্তেজিত ছিল আমেরিকার বিভিন্ন ফিল্ম-স্কুলের ছাত্ররা। ছয়ের দশকের শেষে ও সাতের দশকের এই ছাত্ররাই ছবি বানাতে শুরু করলেন। এঁদের মধ্যে থাকবেন মার্টিন স্করসেসে, ব্রায়ান ডি পালমা, ফ্রান্সিস ফোর্ড কপোলা, রবার্ট অল্টম্যান, স্টিভেন স্পিলবার্গ, জর্জ লুকাসের মতো পরিচালকরা, তাঁরা হলিউডকে একদম পাল্টে দিলেন। এঁদের ছবিকে বলা হতে লাগল ‘নিউ হলিউড’ ছবির ধারা।

এই ধারার অন্যতম উজ্জ্বল অবদান হল একগুচ্ছের অভিনেতা, যাঁরা মূলত লি স্ট্রসবার্গের ছাত্র বা সেই ধারায় অভিনয় করেন। আমার এই ধারা নিয়ে কিঞ্চিত অসুবিধে আছে, কিন্তু তা উহ্য রাখছি। এই ধারার অভিনয়, যার নাম ‘মেথড অ্যাক্টিং’, তা একদম পাল্টে দেবে আমেরিকান নায়কের ধারণা। এই ধারার ধ্রুপদী যুগের কুশলীদের মধ্যে ছিলেন অকালমৃত কিংবদন্তি জেমস ডিন, মার্লন ব্র্যান্ডো, এবং অবশ্যই আরেক অকালমৃত কিংবদন্তি মেরিলিন মনরো। কিন্তু ‘নিউ হলিউড’-এর যত অভিনেতার কথা আপনি মনে করতে পারবেন– আল পাচিনো, রবার্ট ডি নিরো, পল নিউম্যান, ডাস্টিন হফম্যান, জ্যাক নিকলসন ইত্যাদি ইত্যাদি– তাঁরা এই ধারার অভিনেতা ছিলেন। বিস্তারিত না বলেও, যতটা প্রয়োজন ততটা যদি বলি, মেথড অ্যাক্টিং সেই স্তানিস্লাভস্কির অভিনয়ের রীতিরই সম্প্রসারণ বলতে পারেন, শুধু মধ্যেখানে ফ্রয়েড সাহেবের মনসমীক্ষণ বড়সড় তাত্ত্বিক জোগান দিয়ে খানিক তফাত করে দিয়েছে। অর্থাৎ, মেথড অ্যাক্টররা জানেন চরিত্র মাত্রেই নিউরোটিক। চরিত্রের চেতন ও অবচেতন তাড়িত মনটিই তাঁরা তৈরি করতে চাইতেন, তাঁরা বুঝতেন শরীরের ভাষা ও সংলাপের ভাষা যেভাবে আগে অর্থ জ্ঞাপন করত, তার সঙ্গে জুড়তে হবে সেই ভাষার মধ্যে চিড়, ভাঙন এবং ফাঁক, প্রয়োজনে বিরোধাভাস। অভিপ্রকাশ শুধুমাত্র সচেতন মনের হবে না, হবে চরিত্রের অবচেতনেরও।

এতটা বললাম ‘ট্যাক্সি ড্রাইভার’-এ রবার্ট ডি নিরো কী করছেন সেটা বোঝার প্রথম পদক্ষেপ হিসেবে।

এই ছবির নায়ক ট্র্যাভিস বিকেল নায়কোচিত তো নয়ই, সে অবদমিত ও অসুস্থ। ছবিটি একাধিকবার দেখলে এবং সেই সময়ের ইতিহাসের সাধারণ জ্ঞান থাকলেই ছড়িয়ে-ছিটিয়ে রাখা একগুচ্ছের সূত্র দিয়ে আপনি ট্র্যাভিসের প্রতিকৃতিটি তৈরি করতে পারবেন। ট্র্যাভিস অ্যারিজোনা জাতীয় অঞ্চলে হয়তো ছেলেবেলায় থাকত, এবং ভিয়েতনাম যুদ্ধের সময়ে তার ড্রাফটিং হয়। সেই সময়ে ‘ওঠ ছোড়া, তোদের যুদ্ধ’ জাতীয় আদেশে ট্র্যাভিসের মতো অনেক কিশোর-যুবককেই টান মেরে ফেলে দেওয়া হত অন্য গোলার্ধে, এমন এক ল্যান্ডস্কেপে– জল, জঙ্গল, কুমির, মশা, সাপ ইত্যাদি ট্রপিকালে– যা তার বিলকুল অচেনা! তার মধ্যে সেখানে গাছের আড়াল আবডাল থেকে কতগুলো না-খেতে পাওয়া, ক্ষুদ্রকায় চাষি এমন লড়ছে যে দেশপ্রেম নিয়ে সেই ইয়াঙ্কি একেবারে বিভ্রান্ত! কে বেশি দেশপ্রেমিক? সে না তার এই ভিয়েতনামি শত্রু? কার জন্য যুদ্ধ লড়ছে সে? দেশের জন্য না সরকারের জন্য না ক্যাপিটালিজমের জন্য? ট্র্যাভিসদের বাড়ির জন্য মন কেমন করে, নিষ্কৃতির জন্য হাতের কাছে থাকে হয় এম সিক্সটিন রাইফেল, নয় ড্রাগস। এহেন ট্র্যাভিসরা যুদ্ধ পর্যুদস্থ হয়ে দেশে ফেরে। তবে এই ছবির নায়ক গ্রামের বাড়িতে ফেরে না, ঠাঁই নেয় নিউ ইয়র্কে।

সময়টা কীরকম? কাউন্টারকালচারের ছয়ের দশক শেষ হয়েছে; দীর্ঘ সিভিল রাইটস আন্দোলন অতিবাহিত হয়েছে সবেমাত্র। ট্র্যাভিস দেশে ফিরে দেখে চারিদিকে কালো-বাদামি-হলুদ চামড়ার লোকজন, ভিন্ন যৌনস্বভাবের লোকজন, হিপি-ফ্লাওয়ার চিলড্রেন-বিটনিক ইত্যাদির সাংস্কৃতিক মিশেল। কাদের জন্য সে যুদ্ধ করল? কাদের জন্য আতঙ্ক এবং ত্রাসে কাটাল যৌবনের প্রথমার্ধ? অ্যারিজোনায় তার গ্রামে তো সাদা চামড়ার লোক ছাড়া আর কাউকে সে দেখেনি, যাদের অনেকে গর্ব করে বলে এককালে তাদের ক্রীতদাস ছিল অনেক; সেই শ্বেতাঙ্গ আমেরিকায় এরা কারা ঘুরে বেড়াচ্ছে? তার মনে হতে থাকে এই শহরে একটা প্লাবন হওয়া উচিত; এই সমস্ত আবিল মানুষদের ধুইয়ে নর্দমা দিয়ে ভাসিয়ে নিয়ে যেতে। তার রাত্রে ঘুম হয় না কেন বুঝতে অসুবিধে হয় না; যুদ্ধফেরত পোস্ট-ট্রমাটিক-স্ট্রেস-ডিজর্ডার। সে সারা রাত ট্যাক্সি চালায়। নিজের একটি চলমান চৌখুপির একাকিত্ম থেকে এই মাল্টিকালচারাল নিউ ইয়র্ক দেখে সে আরও গুটিয়ে যায়।

হ্যাঁ, ট্র্যাভিস বিকেল রেসিস্ট দক্ষিণপন্থী মানসিকতার লোক। সে আজকের আমেরিকায় থাকলে, ট্রাম্প এলন মাস্কের আমেরিকায় তার ভালো লাগত। তার একা লাগত না। ট্র্যাভিসের শিক্ষা-দীক্ষা, বুদ্ধিশুদ্ধি খুব বেশি নেই, একেবারে নিরেট বলা যায়। এবং এই অবস্থায় যা হয়, সমস্যাটা হয় আসলে পৌরুষ নিয়ে। ট্র্যাভিস প্রেমে অসফল হয়। বেটসি নামে যে মেয়েটির ব্যাপারে সে ইন্টারেস্টেড, সে তার চেয়ে ঢের পরিশীলিত, খুব একটা পাত্তা পায় না। ট্র্যাভিস লোকাতে পারে না যে সে তারকাটা অপ্রতিভ। তারপর ধীরে ধীরে তার নজরে পড়ে জোডি ফস্টার অভিনীত একটি বালিকা প্রস্টিটিউট, নাম আইরিস। হোয়াইট সেভিয়ার কমপ্লেক্স চাগাড় দিতে থাকে। প্রথমে তার মনে হয় বেটসি যে রাজনৈতিক নেতার হয়ে কাজ করে, তাকে অ্যাসাসিনেট করা উচিত, সাহসে কোলায় না, তারপর সে ঠিক করে যে আইরিসের যে রেড ইন্ডিয়ান দালাল ও তাদের কৃষ্ণাঙ্গ বা মেক্সিকান সঙ্গীরা, তাদের সঙ্গে রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ করে আইরিসকে উদ্ধার করা উচিত। যুদ্ধ করা ছাড়া তো তার আর কোনও স্কিল নেই, ভায়োলেন্স ছাড়া তার অবদমিত ও আক্রান্ত পৌরুষের আর কোনও অভিব্যক্তি নেই। রবার্ট ডি নিরোর পারফরম্যান্স বলা যায় প্রায় একটি মাস্টার ক্লাস, কীভাবে অভিনয় আসলে চরিত্রের রাজনৈতিক সমালোচনা হয়ে উঠতে পারে। প্রায় উন্মাদ দৃষ্টি ও চিলতে হাসি, নিউরোটিক ক্ষিপ্রতা, স্পষ্ট কথা না বলতে পারা দিয়ে তিনি বারবার অধিরেখ করতে থাকেন, ট্র্যাভিস নায়ক নয়, সে নিউরোটিক, সে দক্ষিণপন্থী টক্সিক একটি চরিত্র।

অর্থাৎ, বর্তমানের ‘মাসি’ ছবির প্রচারকরা ‘ট্যাক্সি ড্রাইভার’-কে আদ্যন্ত ভুল পড়ে। অথবা, স্করসেসে এবং ডি নিরোর ক্রিটিকালিটি অগ্রাহ্য করে তারা ট্র্যাভিসের মধ্যে তাদের ফ্যাসিস্ট টক্সিসিটির ম্যানিফেস্টো পেতে চায় বলেই তারা বলে যে তাদের সিনেমাটিক ব্রুটালিটির অন্যতম পূর্বসূরি ‘ট্যাক্সি ড্রাইভার’।

‘ট্যাক্সি ড্রাইভার’ কোন জঁরের ছবি? কেউ বলে ফিল্ম নোয়া, কেউ বলবে ভিজিলান্টি গোত্রের। কিন্তু ‘ট্যাক্সি ড্রাইভার’-এর সূত্র আছে ১৯৫৬ সালের ‘দ্য সার্চার্স’-এ। এই ছবি নিয়ে পরে আরও কথা বলতে হবে। আপাতত, সেই ছবির নায়ক ছিল জন ওয়েন অভিনীত ইথান এডওয়ার্ডস, যে সিভিল ওয়ারের সময়ে আমেরিকার রক্ষণশীল, দক্ষিণপন্থী সাউথের পক্ষ নিয়ে লড়েছিল। আব্রাহাম লিঙ্কনের নর্থ যুদ্ধে জেতে। বহুদিন পরে রণক্লান্ত তিক্ত ইথান বাড়ি ফেরে। ইথান এডওয়ার্ডসও ট্রাম্পের আমেরিকায় স্বস্তি পেত; কিন্তু গৃহযুদ্ধের পরে যে আমেরিকায় কৃষ্ণাঙ্গরা আর ক্রীতদাস থাকবে না, সেই আমেরিকার সঙ্গে সে একেবারেই একাত্ম বোধ করে না। তার অন্তরে গুলিয়ে উঠতে থাকে বর্ণবিদ্বেষ; সেই বিদ্বেষের জ্বালানি হয় পরাজয়ের গ্লানি। তার পরিবারে কোমাঞ্চে ইন্ডিয়ানদের আক্রমণ হয়; সবাই নিহত হয়, তারা তুলে নিয়ে যায় তার ভাইয়ের কন্যা ডেবিকে। তারপর চোদ্দো বছর ধরে বিদ্বেষতাড়িত ইথান ডেবিকে খুঁজতে থাকে। শেষে যখন সে তাকে পায়, তখন তার স্যাঙাত ছেলেটি আতঙ্কিত হয়ে যায় যে, ইথান ডেবিকে ‘উদ্ধার’ করতে আসেনি। এই সীতা বর্বরদের সঙ্গে এতদিন থেকে কলুষিত বলে ইথান হয়তো তাকে হত্যা করবে! হত্যাটি হয় না; কিন্তু বোঝা যায় অন্তরে লালিত বিষ নিয়ে এই নায়ক ভূতগ্রস্থ হয়ে ওয়াইল্ড ওয়েস্টে ঘুরে বেড়াবে, সে আর গৃহ পাবে না।

দক্ষিণপন্থী, বর্ণবিদ্বেষী ট্র্যাভিস বিকেল এভাবেই আরেক যুদ্ধে পরাজিত দক্ষিণপন্থী, বর্ণবিদ্বেষী ইথান এডওয়ার্ডসের সিনেমাটিক উত্তরসূরি। অতএব, কোথাও ১৯৭৬-এর এই নাগরিক ছবিটি আসলে অন্তরে একটি ওয়েস্টার্ন। ওয়েস্টার্নে পৌরুষের সঙ্গে জাতিসত্তা, বর্ণসত্তা এবং ভায়োলেন্সের, বন্দুক নির্ভর জাস্টিস বা নিষ্পত্তির ধারণার যে বিস্তৃতি ঘটেছে এবং জন ফোর্ডের ‘দ্য সার্চার্স’ সেই মতাদর্শকে যেভাবে প্রশ্নের মুখে ফেলে দিয়ে জঁরটিকে একদম পাল্টে দেন, একমাত্র তার সঙ্গে সংযোগ ঘটালেই ট্র্যাভিস বিকেলকে সার্বিকভাবে বোঝা যায়। ‘ট্যাক্সি ড্রাইভার’ একটি নাগরিক ওয়েস্টার্ন।

কাট টু ১৯৬২। আরেকটি ‘প্রবাসী’ ওয়েস্টার্নের কথা বলে শেষ করা যাক।

বাংলার পশ্চিম প্রান্তে একটি সমাজবিমুখ যুবক থাকে। তার নাম নরসিংহ। তার গরিমা দুই রকমের– সে একটি ভিন্টেজ ক্রাইসলার চালায়, আর তার ধমনীতে নাকি রাজপুতের রক্ত। এই বাংলার নদীমাতৃক পৌরুষের মধ্যে তার অস্বস্তি হয়। তার অবদমিত নিউরোসিস ও টক্সিক পৌরুষের বহিঃপ্রকাশ ঘটে এক বিচিত্র খেয়ালে, সে মেয়েদের গাড়িতে তোলে না। নিলী নামে একটি ক্রিশ্চান মেয়ের প্রতি সে আকর্ষিত হয়। কিন্তু নিলী যে কেন একটি খোঁড়া পুরুষকে ভালবাসে তার বোধগম্য হয় না। এইসময়েই তার সঙ্গে আলাপ হয় গুলাবি-র, একটি দেহাতি মেয়ে, সুখীরাম নামে একজন পাচারকারী যাকে বেচে দিতে চায়। অবদমিত নরসিংহের পৌরুষ ও রাজপুত গরিমার অভিপ্রকাশ হয় একটি সিদ্ধান্তে– সে গুলাবিকে ‘উদ্ধার’ করবে! তার নিজেকে মনে হয় ঘোড়সওয়ার রানা প্রতাপ!

‘ট্যাক্সি ড্রাইভার’ এবং ট্র্যাভিস বিকেলের সঙ্গে খুব আত্মীয়তা আছে না সত্যজিৎ রায়ের ‘অভিযান’ এবং নরসিংহের? হ্যাঁ, গত তিরিশ বছরের ভারতবর্ষে নরসিংহ শান্তি পেত; চারিদিকে হিন্দু পৌরুষের উত্থান যেমন হচ্ছে! ‘অ্যানিমাল’ আর ‘ছাবা’ দেখে সে শান্তি পেত। শান্তি পেত যখন ‘কিল’-এ উচ্চবর্ণ উচ্চমধ্যবিত্ত নায়ক সম্ভবত নিম্নবর্ণ নিম্নবর্গীয় দেহাতি ডাকাতদের পিটিয়ে তক্তা করে দেয়, তা দেখে। মার্টিন স্করসেসে স্বঘোষিত সত্যজিৎ-ভক্ত। তাঁর ছবিতে ‘অভিযান’-এর প্রভাব থাকতে পারে। কিন্তু ‘ট্যাক্সি ড্রাইভার’-এর মূল স্ক্রিপ্ট লেখা পল শ্রেডারের, অনেক হাত ঘুরে (এমনকী ব্রায়ান ডি পালমারও) স্করসেসের হাতে আসে সেই চিত্রনাট্য, যা বিশ্বের অন্যতম শ্রেষ্ঠ চিত্রনাট্য হিসেবে পাঠ করা হয়। শ্রেডার ‘অভিযান’ দেখেছেন কি না আমি জানি না। কিন্তু সত্যজিৎ জন ফোর্ডের ভক্ত ছিলেন। অ্যান্ড্রু রবিনসনের জীবনীতে উল্লেখ আছে যে ‘অভিযান’ নির্মাণকালে তাঁর মাথায় ছিল জন ফোর্ডের ওয়েস্টার্ন।

এটা সমাপতন যে আগের কিস্তি শেষ হয়েছিল একটি ঘোড়ার মৃত্যুর ইমেজ দিয়ে। রুক্ষ রাঢ়ে নরসিংহ যেন তার ক্রাইসলারটিকে ভাবত সেই পূর্বপুরুষদের একটি ঘোড়ার মতোই। এই ছবিতে ঘোড়াটি যেন সেই অভীষ্ট ইমেজ, যা সাকার হয়, প্রায় প্রেতসম, প্রায় স্বপ্নের মতো একটি মনস্কামনায়। আমি ‘অভিযান’-কে, যে ছবিগুলি আমেরিকায় নির্মিত হয়নি, সেইরকম একটি অন্যতম ওয়েস্টার্ন হিসেবেই মনে রেখে দিয়েছি।

…পড়ুন এই কলামের অন্যান্য কিস্তি…

পর্ব ১: ভাঙনের শহরে এক নামহীন আগন্তুক এবং চারখানি গল্পের গোত্র

A Unit of: Sangbad Pratidin Digital Private Limited. All rights reserved