৩১.

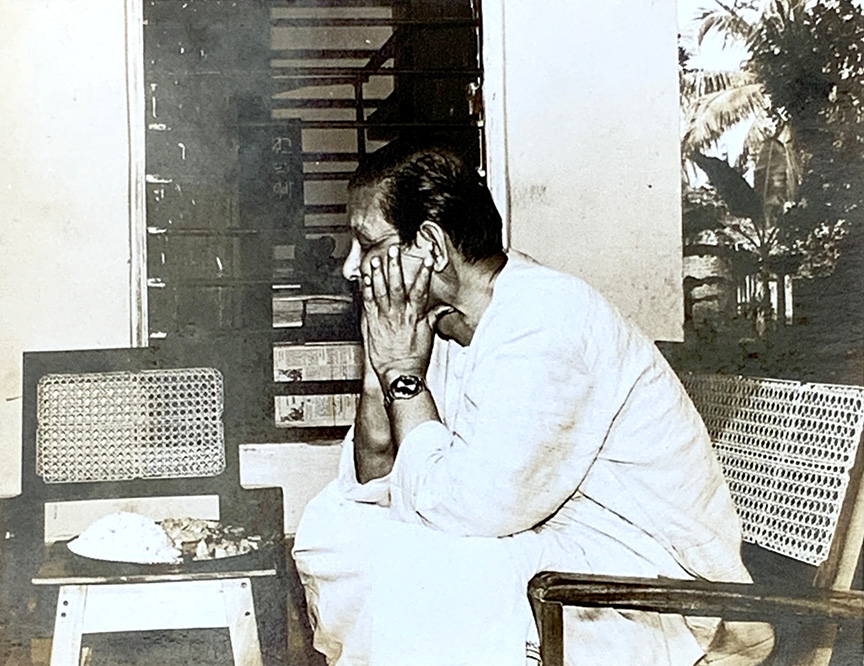

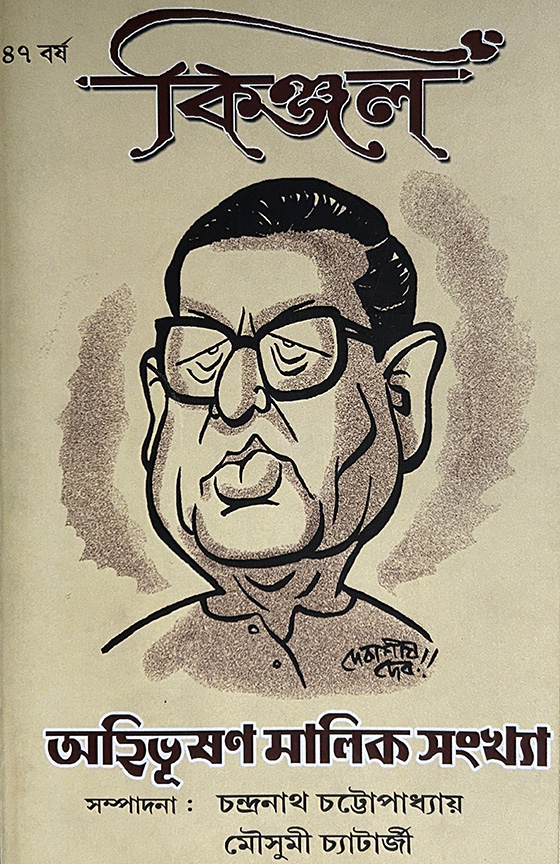

শুরু থেকেই অহিভূষণ মালিক (Ahibhushan Malik)-কে ‘অহিদা’ বলেই ডাকতাম। মিশুকে, বন্ধু-বৎসল, স্নেহশীল, ভারিক্কি চেহারার মানুষটিকে দেখলে দাদা নয়, জ্যেঠু, মামা কিংবা মেসোমশাইয়ের মতো লাগত। মিষ্টি অভিভাবক। অদ্ভুত এই নামখানাও। অহি মানে হচ্ছে, সাপ। আর ভূষণ, অলংকার। অতএব, সর্প যার অলংকার, বলতেই পরিষ্কার শিবঠাকুরটির কথাই মনে পড়বে। তৎকালীন শিল্প সমাজে, বরং বলা যায় কলকাতার শিল্পী পরিবারে কাজের দাপটে এবং আচরণে উনি সত্যিকারের মহাদেবই ছিলেন। অহিভূষণ ছিলেন একাধারে কার্টুনিস্ট, কলা সমালোচক ও সুগায়ক। সবমিলিয়ে পরিপূর্ণ শিল্পী মানুষ। ওঁর অন্যতম অবদান ছিল জনসাধারণের মধ্যে শিল্পী ও শিল্পকলার প্রচার, প্রসার। এ বছর তাঁর জন্মশতবর্ষ।

অহিদার সঙ্গে আমার প্রথম কোথায়, কীভাবে আলাপ হয়েছিল তা আর মনে নেই। তবে অহিদাকে যারাই চেনেন, তারা সবাই জানেন, অহিদার সঙ্গে আলাদা করে গুছিয়ে আলাপ করতে হয় না। ওঁর এমনই একটা আকর্ষণীয় ব্যক্তিত্ব এবং এতই আন্তরিক যে, কাছাকাছি কিছুক্ষণ থাকলেই সেদিন থেকে বন্ধু হয়ে যাওয়া যায়। ধরা যাক, অ্যাকাডেমি অফ ফাইন আর্টস-এর কোনও হলে, টেবিলে আড্ডা হচ্ছে। অহিদা মধ্যমণি। হয়তো শিল্পী পরিতোষ সেনকে নিয়ে উনি ঠাট্টা-মশকরা করছেন। মাঝখানে হঠাৎ, চেনা নেই জানা নেই, আমি ওঁর মুখের সামনে বললাম, আচ্ছা অহিদা, পরিতোষবাবুকে নিয়ে আপনি এটা বলতে পারলেন? একটুও তাল না কেটে, ওই একই সুরে আমার মুখের দিকে তাকিয়ে বললেন, ‘তুমি জানো…’ বলে অদূরে দাঁড়িয়ে থাকা চিত্রভানু মজুমদারকে ডেকে বললেন– ‘অ্যাই, তোর বাপের বয়স কত রে?’… ‘৬৫ হবে’, চিত্রভানুর জবাব। আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, ‘তাহলে বোঝ, কী বলছিলাম।’ ব্যস হয়ে গেল। পরের দিন দেখা হলে উনিই যেচে আমাকে বলবেন, ‘পরিতোষ সেনের কথা বলছিলে না? আরও অনেক মজার গল্প আছে।’

পরিতোষ সেনের কথাই যখন এল তখন শিল্পের সাংগঠনিক কাজের কথায় আসি। দল তৈরি, বিশেষ করে কলকাতার শিল্পীদের দলগতভাবে শিল্প আন্দোলনের কথা উঠলেই অহিদার নাম এসেই পড়ে। ১৯৫৯-এর প্রদর্শনী, ‘বঙ্গ সংস্কৃতি সম্মেলন’, যার কিউরেটর ছিলেন অহিভূষণ মালিক, সাংঘাতিক সফলতা পায়। পরের বছর ‘সোসাইটি অফ কনটেম্পোরারি আর্টিস্টস’-এর গোড়াপত্তন ওঁর হাতে। এমনকী ‘ক্যালকাটা পেইন্টার্স’ নামে যে সংগঠন তারও অভিভাবক ছিলেন অহিদা। দলাদলির ব্যাপারে বিস্তারিত বলছি না, অহিদা সম্পর্কে বলতে এটুকু তথ্য এসেই পড়ল।

‘ক্যালকাটা গ্রুপ’ নামে একটি বিশিষ্ট শিল্প আন্দোলনের দল, যা আত্মপ্রকাশ করে বিশ শতকের মাঝামাঝি, স্বাধীনতার কিছু আগে। আধুনিক ভারতীয় শিল্পের আধুনিকীকরণ, সামাজিক এবং রাজনৈতিক বাস্তবতার একটা রূপ দেওয়ার ব্যাপারে প্রভাবশালী ভূমিকার জন্য পরিচিত সেই দল। মূল সদস্যদের মধ্যে ছিলেন নীরদ মজুমদার, পরিতোষ সেন, সুভো ঠাকুর, গোপাল ঘোষ, রথীন মৈত্র, প্রাণকৃষ্ণ পাল, প্রদোষ দাসগুপ্ত প্রমুখ। এঁদের শিল্প-ভাবনায় তখনকার পাশ্চাত্য শিল্পকর্মের ধ্যান-ধারণা, টেকনিক্যাল ব্যাপার, আঙ্গিক, বর্ণ বাছাই ইত্যাদি মেনেও কোথাও যেন একটা ভারতীয় মানসিকতার ছাপ থাকত। অহিভূষণ মালিকের দৃঢ় বিশ্বাস, বম্বে-দিল্লি-মাদ্রাজ যেভাবে পাশ্চাত্যের অনুসরণ করে আধুনিক হয়েছে, কলকাতা তা নয়। দেশজ শিকড়টা কেন যেন বাঙালি আজও ভুলতে পারে না পশ্চিমকে মেনে নিয়েও।

অহিদা আমাদের দেশে শিল্পীদের জন্য কাজ করতেন। বিখ্যাত সমস্ত শিল্পীদের ছবি-সমেত শিল্প এবং শিল্পী পরিচিতি আনন্দবাজারে ধারাবাহিক লিখতেন যা থেকে আমরা অনেকেই আমাদের দেশের শিল্পকর্মের উচ্চতা, শিল্পীদের মান ইত্যাদি সহজেই অনুমান করতে পারতাম। শিল্প আলোচনা এতটাই যথাযথ এবং তাঁর এতই নামডাক ছিল যে আমাদের তখনকার বাঘা বাঘা শিল্পীরা ওঁর হাতের আলোচনা পেতে যেন ধর্না দিতেন। কারণ অহিভূষণ মালিকের লেখা মানেই সৎ এবং সত্যিকারের শিল্পের মূল্যায়ন বলে মেনে নেওয়া হত। শিল্পকর্মের কথা ছাড়াও শিল্পীদের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য এবং আচার-আচরণ বা কোনও কিছু বিশেষ ধরন লক্ষ্য করলে উনি সেগুলো লেখার মধ্যে উল্লেখ করতেন। তা থেকে মানুষগুলোকে রক্তমাংসের করে তুলতেন এবং বোঝার ব্যাপারে আরো বেশি আগ্রহ বেড়ে যেত পাঠকদের। শিল্প সমালোচনার ব্যাপারে তখনকার দিনের কলা সমালোচকরা শিল্পকর্ম এবং বড় বড় শিল্পীদের সম্বন্ধে যেমন ধরনের লিখতেন তাতে সেটা একটা পাঠ্যবস্তু হয়েই থাকত। অহিদার লেখার মধ্যে সেখানে সত্যিকারের অনুভূতির যোগ হল।

এখন যেমন কলকাতার বইমেলা জনপ্রিয় তেমনি তখনকার দিনে শিল্প-প্রেমিকদের কাছে ছিল ক্যালকাটা আর্ট ফেয়ার। গৌরকিশোর ঘোষ, অহিভূষণ মালিক ইত্যাদি বড়দের মদতে এই আর্ট ফেয়ার শুরু হয়। আমরা তখন ছোট, আর্ট কলেজে ঢুকেছি সবে। একবার ময়দানে মুক্তমঞ্চে গিয়েছিলাম, তখন অতটা বোঝার ক্ষমতা হয়নি।পরে নিউমার্কেটের কাছে কর্পোরেশনের উল্টোদিকের মাঠে আর্ট ফেয়ার। সেখানে যেতাম নিয়মিত। আমাদের কলেজের খুব কাছে।

ময়দানের মুক্ত মঞ্চে শুভাপ্রসন্ন, অসিত পাল এঁরা সব দু’ টাকা করে পেনসিলে মুখ এঁকেছেন। আমি যখন সেকেন্ড ইয়ারে পড়ি, কর্পোরেশনের মাঠে প্রথম শুরু করি ভয়ে ভয়ে। তখন ৫ টাকায় পোর্ট্রেট করা হচ্ছিল। শুভাপ্রসন্ন, অজিত দে, অসিত পাল, মনোজ সরকার, রামলাল ধর– এঁরা সব দারুণ কাজ করতেন। শুভাদা তখন হিরো। উনি সারা মেলায় যত পয়সা রোজগার করলেন তা দিয়ে মেলা শেষের দু’-একদিন আগে একটা রেকর্ড প্লেয়ার কিনে ফেললেন এবং শেষ দিনে ঘোষণা করলেন আজকের দিনে যে পয়সাটা হবে তা দিয়ে কয়েকটা রেকর্ড কিনে বাড়ি যাব।

প্রথম বছরে ভয়ে ভয়ে, তবে পরের বছর থেকে আমারও খুব নাম হল। পেন্সিলে শুধু লাইন ড্রয়িং না-করে একটু শেড একটু স্ট্রোকে চুলের স্টাইল ইত্যাদি বোঝাতে গিয়ে আমার সময় লাগত প্রায় আধঘন্টার মতো। তার মধ্যে যদিও কাগজ পালটানো, পয়সা নেওয়া এবং আরেকজন মানুষকে বসানো– এই সময়টুকু জুড়েও আধঘন্টা যদি হয় তাহলে মেলায় প্রতিদিনের চার ঘন্টা সময়ে আটটা পোর্ট্রেট করা সম্ভব ছিল। পরে ছবিটা অন্যকে দেওয়া, পয়সা নেওয়ার কাজ এবং কাগজ পালটানো, পেন্সিল কাটা– এ সমস্ত কাজগুলো আমার আশেপাশের বন্ধুরা সাহায্য করতে লাগল। ফলে কাজের স্পিড বাড়ল এবং আমি একদিন কুড়িটা পোর্ট্রেট করে ফেললাম। সবচেয়ে বেশি সংখ্যক পোর্ট্রেট করার জন্য সেটাই বোধহয় রেকর্ড। বউনি হওয়ার পরপরই আমার সহকারী বন্ধুরা দৌড়ে গিয়ে পাশের হোটেল, ‘নিজাম’ থেকে দু’ হাত ভরে নিয়ে আসত সাদা কাগজে মোড়া একগাদা গরম গরম রোল।

এই মাঠে বসেই নিয়মিত দেখতাম অহিদাকে। তারপর প্রকাশদা, পার্বতীদা, সন্দীপ সরকার। মাস্টারমশাইরা আসতেন, বিকাশ ভট্টাচার্য, গোপাল ঘোষ ছাড়াও আরও অনেকে। আসতেন ধনী ব্যক্তিরা। নামকরা নানা মানুষ, নাট্যকার, ফিল্মস্টার, কবি-সাহিত্যিকদের ভিড় লেগেই থাকত। ছোট্ট মুনমুনের হাত ধরে একবার সুচিত্রা সেনও এসেছিলেন। ঘাসের মাঠ, খালি গলায় গান, একদিকে দারুণ ডালিয়া ফুলের বাগান, দেওয়ালে দেওয়ালে ছবি ঝোলানো, কবিতা পাঠ, তর্ক বিতর্ক। কাগজ পেতে রাশি রাশি চিনাবাদাম, নুন ঝাল, ভাঁড়ে করে চা আর মেলার শেষ দিনে গ্র্যান্ড ফিস্ট। মেলার মাঠে খবরের কাগজে বসিয়ে মুখ এঁকেছি শিল্পী প্রকাশ কর্মকার, ভাস্কর মাধব ভট্টাচার্য, তবলিয়া রাধাকান্ত নন্দী, কবি শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের বন্ধু আমাদের কলেজেরই সিনিয়র দাদা পৃথ্বীশ গাঙ্গুলী এবং আরও অনেকের, যাঁরা আজকের দিনে কোনও কোনও বিষয়ে বিখ্যাত। পরের দিকে মাঠটা না পেয়ে মেলা চলে গেল রবীন্দ্রসদনের উঠোনে।

দেখতে দেখতে কলেজ শেষ হয়ে গেল। কলেজ থেকে বেরিয়ে বন্ধুরা সব ছাড়াছাড়ি হয়ে গেলাম নানান দিকে। যে যার রোজগারের একটা রাস্তা বের করল। ছোটখাটো চাকরি। মাঝে মাঝে আমাদের মিলন কেন্দ্র ছিল অ্যাকাডেমি অফ ফাইন আর্টস। ধীরেসুস্থে ছবি আঁকা। ছবি বিক্রি হয় না। তখন মেলার মাঠে ছবির দাম ২৫-৩০-৫০ টাকা। তবুও ছবি আঁকার ইচ্ছেটা তো রয়েছে। দল করলাম। সেখানেও অহিদার সাহায্য নিয়েছি। আর আমাদের দলের মোড়ল ছিলেন শঙ্করলাল ভট্টাচার্য, তিনিও অহিদার প্রিয় পাত্র।

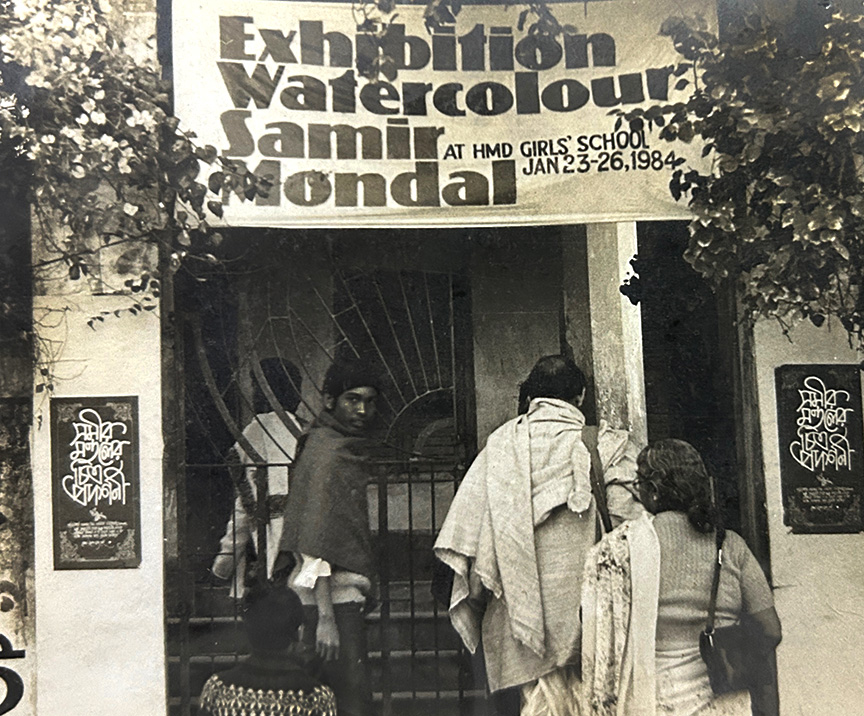

প্রথম একক প্রদর্শনী করি আমার হোমটাউন বসিরহাটে। সেখানে প্রথমবার নিয়ে গিয়েছিলাম রামানন্দ বন্দোপাধ্যায় এবং সন্দীপ সরকারকে। চিত্রকলা কী, কেন, একেবারেই অজানা সবার। শহরে লোকেরা ছবি আঁকা বলতে কী বোঝে, গ্রামের লোকদের কাছেই বা ছবি আঁকার মানে কী? এ সমস্তর একটা ধারণা দেয়ার জন্য এঁদের নিয়ে যাওয়া। দ্বিতীয়বার বসিরহাটের একক প্রদর্শনীতে নিয়ে গিয়েছিলাম অহিভূষণ মালিক আর শিল্পী শানু লাহিড়ী-কে। রবীন্দ্রভারতী ইউনিভার্সিটিতে চিত্রকলা বিভাগের প্রধান হিসেবে অধ্যাপনার কাজ করছিলেন তখন শানুদি।

সুরক্ষিত, শান্ত পরিবেশের জন্য প্রদর্শনী কক্ষ হিসেবে বাছাই করা হল হরিমোহন দালাল গার্লস হাইস্কুলের হল। শিল্প-আলোচনা শোনার আগ্রহ তৈরি হয়ে গিয়েছে আগের প্রদর্শনী থেকে। সেবার রামানন্দ বন্দোপাধ্যায় সবার মন জয় করেছিলেন তাঁর অসম্ভব সুন্দর আন্তরিক ভাষার জন্য। অহিদা এবারে হঠাৎ প্রাগৈতিহাসিক শিল্পকলা থেকে বিদেশি এবং আমাদের দেশের শিল্পকলা বিষয়ে বলতে শুরু করলেন। বসিরহাটের মতন প্রায় গ্রাম্য পরিবেশে শিল্পকলার উচ্চাঙ্গের আলোচনা, কিন্তু কারও বুঝতে অসুবিধা হয়নি– এটাই আমি অহিদা সম্পর্কে জোর দিয়ে বলতে চাই।

তখনকার দিনে এখনকার মতো শহর থেকে গ্রামে কোনও মানুষকে নিয়ে যাওয়াটা অত সহজ ছিল না। যে শিক্ষাটা তখন হয়েছিল তারই রেশ নিয়ে বলতে চাই, তখন আমরা পেশাদারিত্ব বুঝতে পারিনি, সেটা আমাদের দোষ নয়। আজ এই পরিণত বয়সে দেখতে পাচ্ছি, সুযোগ বেড়েছে, সরঞ্জাম বেড়েছে, নাম বেড়েছে, দাম বেড়েছে। তবুও পেশাদারিত্বটা এখনও তৈরি হয়নি। তখন যে সব সমস্যা ছিল, তার মধ্যে সবচেয়ে বড় হল– কোনও প্রবীণ মানুষকে কোথাও নিয়ে গেলে, তাঁরা মাটিতে হয়ত বসতে পারেন না, তাই একটা উঁচু জায়গায় বসার জন্য চেয়ারের ব্যবস্থা করা। খাওয়ার সময় তাঁদের সামনে একটি টেবিলের ব্যবস্থা করা, কারণ তাঁরা হয়তো মাটিতে বসে খেতে পারেন না। এছাড়া টয়লেট ইত্যাদি মস্ত সমস্যা।

এ তো গেল তখনকার দিনের কথা। এখনকার কথা বলতে গিয়ে বলতে চাই যে, প্রদর্শনী কক্ষে কোনও বড় মাপের মানুষ, ধনী মানুষ অথবা তাঁর পরিবেশে যে অভ্যেস সেইটা বজায় রেখে তাকে যদি ডাকতে হয়– তাহলে প্রথমে কতগুলো জিনিস মনে রাখতে হবে। ঠিকমতো গাড়ি পার্কিং-এর ব্যবস্থা, একটি স্বাস্থ্যকর পরিবেশ, দু’ দণ্ড গ্যালারিতে থাকার মতো যথাযথ আলো-হাওয়ার ব্যবস্থা কমপক্ষে চাই। এই ব্যাপারটা সেই সময়ে অহিভূষণ মালিক আমাদের বোঝাতেন।

মোটর গাড়িতে যাওয়া মানে ডাইনে-বাঁয়ের জানালাগুলো সব খুলে দিয়ে, কনুইটা বাইরে রেখে, প্রকৃতির হাওয়া খেতে খেতে যাওয়া। ভাড়ার গাড়ি বা ট্যাক্সি মানে সে-সময়ে অ্যাম্বাসাডর। অ্যাম্বাসাডরে তখনও এয়ার কন্ডিশনের ব্যবস্থা হয়নি। আর সিটগুলো সব কচ্ছপের পিঠের মতো। তার নিচে গদির আরামের বদলে গাড়ির দোলানিতে উঁচু-নিচু হওয়ার জন্য, সিটের মধ্যে বড় বড় স্প্রিং। কোনও কোনও গাড়িতে সিটের ছাল-চামড়া ওঠা শক্ত চেহারায় সেই স্প্রিংগুলো উঁচু নিচু হয়ে থাকত, নড়ত না। তাতে আমাদের আরাম যতটা না হত তার চেয়ে বেশি আরাম হত স্প্রিং-এর।

যাত্রাপথে অনর্গল কথা হয়েছিল এবং তখন কোনও রেকর্ড করে রাখার ব্যবস্থাও ছিল না। কথা বেশি বলিনি, শুনেই গেছিলাম। কথা বলছিলেন দু’ জন, অহিদা আর শানুদি। মজার সে কথোপকথন। সারা রাস্তাটাই জমিয়ে রেখেছিলেন অহিদা। বারাসাতের কাছাকাছি এসে অহিদার স্ত্রী, বৌদি হঠাৎ বলে উঠলেন, ‘হ্যাঁ গো, তুমি যেবার অস্ট্রেলিয়া গিয়েছিলে সেবার এই বারাসাত হয়েই গিয়েছিলে না?’ শুনে শানুদি বললেন, ‘অহিদা এর ওপরে আপনি একটা লিখে ফেলুন, ব্যারাকপুর টু অস্ট্রেলিয়া ভায়া বারাসাত!’

বসিরহাটের দু’-পা দূরেই টাকি। টাকি আসলে শানু লাহিড়ীর বাপের বাড়ি। মানে কমলকুমার মজুমদার, নীরদ মজুমদার এবং শানু লাহিড়ীর আদি বাড়ি। এঁরা তিন ভাই-বোন অহিদার খুব কাছের মানুষ। ‘দেশ’-এ তখন ধারাবাহিক ‘পুনশ্চ পারি’ লিখছেন শিল্পী নীরদ মজুমদার। বাঘা বাঘা সাহিত্যিক, সাংবাদিকদের সঙ্গে নিত্যদিনের ওঠা-বসা। অহিদার প্রিয়জন, আরও বেশ কিছু ডাকসাইটে বাঙালি সাহেব তখন কলকাতায়, বিশেষ করে বিজ্ঞাপনের জগতে। অন্নদা মুন্সী, রণেন আয়ন দত্ত, ওসি গাঙ্গুলী, রঘুনাথ গোস্বামীর মতো দিকপালেরা। একবার সুন্দরবনের ব্যাঘ্র প্রকল্পের প্রদর্শনী উপলক্ষে বসিরহাটে বিশেষ অতিথি হিসেবে ছিলেন অন্নদা মুন্সী।

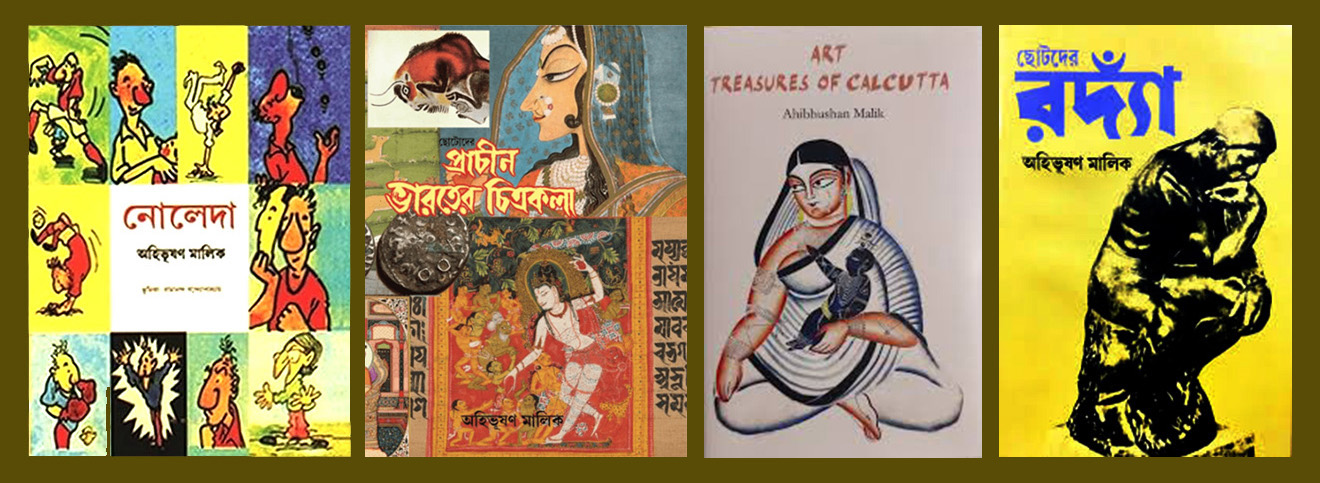

কলেজে পড়াকালীন আনন্দবাজারে যেতাম, কার্টুনিস্ট চণ্ডী লাহিড়ীর সঙ্গে দেখা করতে। অনেক বছর কাজ করেছি ওঁর সঙ্গে। অ্যানিমেশন ফিল্ম মেকিং-এর কাজ। এরপরে আনন্দমেলায় ছবি আঁকতাম। সেই সুবাদে বিপুল গুহর জমানায় প্রায়ই যেতাম আনন্দবাজারে। অহিদার কাজ দেখতাম, ‘নোলেদা’ আমাদের প্রিয়। অফসেট এল, আনন্দমেলা কালো সাদা থেকে রঙিন হল। পরবর্তী কালে ‘নোলেদা’ বন্ধ হয়ে যাওয়ার পরে দেখা গেল আনন্দমেলায় দেশি কমিক্সের অভাব। তখন আনন্দবাজার থেকে নানা শিল্পীকে ধরা হল। আমি যেহেতু অ্যানিমেশনের কাজ করতাম তাই আমাকেও বলা হল। এমনকি মোল্লা নাসিরুদ্দিনের গল্পও আমাকে পাঠিয়ে দেওয়া হল। আমি তখন মুম্বাইয়ে। কমিক্স বানানোর চেষ্টা করতে বলা হল সুব্রত গঙ্গোপাধ্যায়কেও।

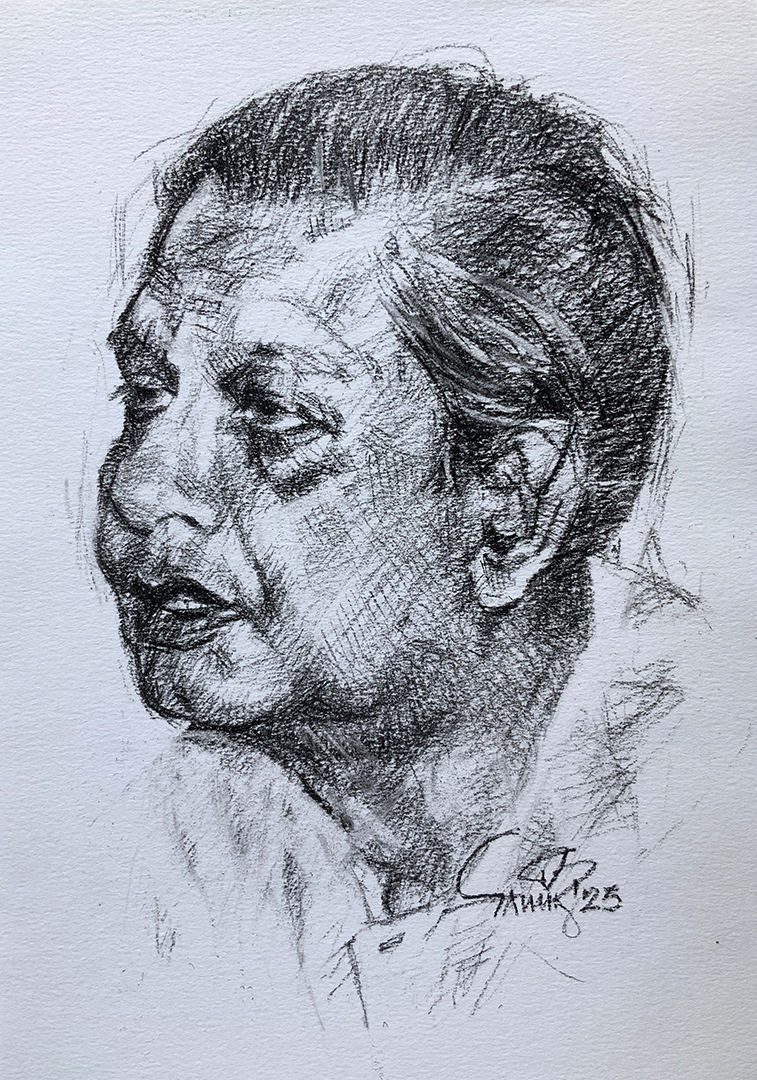

অহিভূষণ মালিকের কাজের ধরন নিয়ে একটু বলি। কার্টুন-শৈলী সম্পর্কে বলতে গেলে মূলত ওঁর রেখার সাবলীলতা প্রথমেই চোখে পড়ে। সেই সময়ে অন্যান্য কার্টুনিস্টদের লাইনগুলো ক্রোকুইল নিব বা ওইরকম হ্যান্ডেলওয়ালা কলমে চাইনিজ ইংকে করা হত। ফলে হাতের চাপে সরু-মোটা একটা ক্যালিগ্রাফিক রেখা তৈরি হত, তাতে একটা লিরিক্যাল ছন্দ আসত। অহিদার লাইন কিন্তু সরু-মোটা নয়, একই থিকনেস। থিকনেসের জন্য উনি দু’-তিনটে আলাদা কলম ব্যবহার করতেন। সরু লাইনে প্রথমে কাজ করা এবং কোথাও গুরুত্ব দেওয়ার জন্য আর একটু মোটা কলমে। বেশিরভাগটাই উনি স্কেচ পেন, মার্কার কিংবা বিভিন্ন সাইজের রোট্রিং পেন ব্যবহার করতেন। রেখার চলনে সচ্ছন্দ গতি। একটা অদ্ভুত মেঝেতে জল পড়ে গড়িয়ে যাওয়ার মতো। আলপনার চরিত্র। রেখাই প্রধান। কখনও খুব একটা টেক্সচার, কোনও আলাদা স্ট্রোক কিংবা ভরাট করার ব্যাপার ছিল না। সরলীকরণ যাকে বলা হয় আর কি!

কলকাতায় আমার প্রথম একক প্রদর্শনীর পরিকল্পনা এবং তা নিয়ে লেখালেখি, আমাদের দল ‘কন্ট্রিভান্স’-এর সম্পর্কে বিভিন্ন পরামর্শ, ‘নতুন ছবি’ নামে আমাদের আর্ট জার্নাল করার ব্যাপারে আলোচনা, পত্রিকার উদ্বোধন অনুষ্ঠান ইত্যাদি বিষয়ে অহিদাকে নিয়ে বলার অনেক কিছু বাকি রইল। আমি চাকরি সুবাদে কলকাতা ছেড়ে চলে গেলাম ব্যাঙ্গালোরে। দক্ষিণ ভারত বেড়াতে ব্যাঙ্গালোরে এলেন অহিদা আর বৌদি। আমাদের বাড়িতেই উঠলেন শুরুতে। আসার আগে চিঠিতে লিখেছিলেন, ‘তোমার জন্য কি কিছু নিয়ে আসতে হবে?’। তেজপাতা আর পাঁচফোড়ন আনতে বলেছিলাম। ব্যাঙ্গালোরে তখন আমাদের বাঙালিদের প্রিয় অনেক কিছু জিনিস ঠিকমতো পাওয়া যেত না। দুটো ঠোঙায় করে অনেকটা তেজপাতা আর পাঁচফোড়ন এনেছিলেন অহিদা।

আমাদের বছরখানেকের পুত্রকে গল্প শুনিয়েছেন দাদুর মতো। আমাদের শুনিয়েছেন খালি গলায় গান। শরীরে স্নেহের ভাগ বেশি, বৌদির হাঁপানি। জায়গা পরিবর্তনে শ্বাসকষ্ট বেড়েছে। বৌদির গালে ওষুধ স্প্রে করতেন অহিদা। সেটা দেখে আমাদের ছেলে খুব মজা পেত। আমরাও। সুন্দর সে দৃশ্য। বৌদি এক পাশে কাত হয়ে হাঁ করে আছেন, অহিদা টিপ করে যেন মুখের মধ্যে ইনহেলার থেকে ওষুধ শ্যুট করছেন। দেখতে চমৎকার একটা আদরের বর-বউ পুতুলের মতো।

দক্ষিণ ভারত ভ্রমণ শেষে কলকাতায় ফিরে গিয়ে উনি সেই কাহিনি লিখেছিলেন এবং আমাদের ওই বাড়িতে কোনও মতে রাত কাটানোর মতো সামান্য সাহায্যটুকুও ভুলে যাননি, উল্লেখ করেছেন লেখায়। আমার উত্তরোত্তর উন্নতি কামনা করে বিস্তারিত কত সব গল্প করেছিলেন কলকাতায় গণেশ পাইনের সঙ্গে। পরে আমাকে চিঠিতে সেকথা জানিয়েছিলেন গণেশদা। সত্যিকারের স্বজন, নিরহংকারী, সাদাসিধে, নিপাট ভালো মানুষটির জন্মশতবর্ষে আমাদের শ্রদ্ধা।

… পড়ুন ‘মুখ ও মণ্ডল’-এর অন্যান্য পর্ব …

পর্ব ৩০। হাতের লেখা ছোঁয়ার জন্য আপনার ছিল ‘ভানুদাদা’, আমাদের একজন ‘রাণুদিদি’ তো থাকতেই পারত

পর্ব ২৯। পুবের কেউ এসে পশ্চিমের কাউকে আবিষ্কার করবে– এটা ঢাক পিটিয়ে বলা দরকার

পর্ব ২৮। অন্ধকার নয়, আলো আঁকতেন গণেশ পাইন

পর্ব ২৭। প্রীতীশ নন্দীর চেয়েও কলকাতা ঢের বেশি চেনা অমিতাভের!

পর্ব ২৬। রুদ্রদা, আপনার সমগ্র জীবনযাত্রাটাই একটা নাটক, না কি নাটকই জীবন?

পর্ব ২৫। ক্ষুদ্রকে বিশাল করে তোলাই যে আসলে শিল্প, শিখিয়েছিলেন তাপস সেন

পর্ব ২৪: নিজের মুখের ছবি ভালোবাসেন বলে জলরঙে প্রতিলিপি করিয়েছিলেন মেনকা গান্ধী

পর্ব ২৩: ড. সরোজ ঘোষ আমাকে শাস্তি দিতে চাইলেও আমাকে ছাড়তে চাইতেন না কখনও

পর্ব ২২: মধ্যবিত্ত সমাজে ঈশ্বরকে মানুষ রূপে দেখেছেন রামানন্দ বন্দ্যোপাধ্যায়

পর্ব ২১: ‘তারে জমিন পর’-এর সময় আমির খান শিল্পীর আচার-আচরণ বুঝতেই আমাকে ওঁর বাড়িতে রেখেছিলেন

পর্ব ২০: আমার জলরঙের গুরু শ্যামল দত্ত রায়ের থেকে শিখেছি ছবির আবহ নির্মাণ

পর্ব ১৯: দু’হাতে দুটো ঘড়ি পরতেন জয়াদি, না, কোনও স্টাইলের জন্য নয়

পর্ব ১৮: সিদ্ধার্থ যত না বিজ্ঞানী তার চেয়ে অনেক বেশি কল্পনা-জগতের কবি

পর্ব ১৭: ডানহাত দিয়ে প্রতিমার বাঁ-চোখ, বাঁ-হাত দিয়ে ডানচোখ আঁকতেন ফণীজ্যাঠা

পর্ব ১৬: আমার কাছে আঁকা শেখার প্রথম দিন নার্ভাস হয়ে গেছিলেন প্রধানমন্ত্রী ভি. পি. সিং

পর্ব ১৫: শঙ্করলাল ভট্টাচার্য শিল্পীদের মনের গভীরে প্রবেশপথ বাতলেছিলেন, তৈরি করেছিলেন ‘বারোয়ারি ডায়রি’

পর্ব ১৪: নাটককে পৃথ্বী থিয়েটারের বাইরে নিয়ে এসে খোলা মাঠে আয়োজন করেছিল সঞ্জনা কাপুর

পর্ব ১৩: চেষ্টা করবি গুরুকে টপকে যাওয়ার, বলেছিলেন আমার মাইম-গুরু যোগেশ দত্ত

পর্ব ১২: আমার শিল্প ও বিজ্ঞানের তর্কাতর্কি সামলাতেন সমরদাই

পর্ব ১১: ছবি না আঁকলে আমি ম্যাজিশিয়ান হতাম, মন পড়ে বলে দিয়েছিলেন পি. সি. সরকার জুনিয়র

পর্ব ১০: তাঁর গান নিয়ে ছবি আঁকা যায় কি না, দেখার ইচ্ছা ছিল ভূপেনদার

পর্ব ৯: পত্র-পত্রিকার মাস্টহেড নিয়ে ম্যাজিক দেখিয়েছিলেন বিপুলদা

পর্ব ৮: সৌমিত্রদার হাতে কাজ নেই, তাই পরিকল্পনাহীন পাড়া বেড়ানো হল আমাদের

পর্ব ৭: ঘোড়াদৌড়ের মাঠে ফ্যাশন প্যারেড চালু করেছিলেন মরিন ওয়াড়িয়া, হেঁটেছিলেন ঐশ্বর্য রাইও

পর্ব ৬: একাগ্রতাকে কীভাবে কাজে লাগাতে হয় শিল্পের বিভিন্ন ক্ষেত্রে, ধরিয়ে দিয়েছিলেন গুরু গোবিন্দন কুট্টি

পর্ব ৫: কলকাতা সহজে জয় করা যায় না, হুসেন অনেকটা পেরেছিলেন

পর্ব ৪: যে পারে সে এমনি পারে শুকনো ডালে ফুল ফোটাতে, বলতেন চণ্ডী লাহিড়ী

পর্ব ৩: সহজ আর সত্যই শিল্পীর আশ্রয়, বলতেন পরিতোষ সেন

পর্ব ২: সব ছবি একদিন বের করে উঠোনে আগুন ধরিয়ে দিয়েছিলাম, বলেছিলেন অতুল বসু

পর্ব ১: শুধু ছবি আঁকা নয়, একই রিকশায় বসে পেশাদারি দর-দস্তুরও আমাকে শিখিয়েছিলেন সুনীল পাল

.jpg)