গীতা সেনকে দেওয়া একটি সাক্ষাৎকারে শিল্পকাজ প্রসঙ্গে ইতকো, তথা সাগরিকা জানিয়েছেন, ‘সবই সম্ভব হয়েছিল এখানকার সুন্দর পরিবেশের জন্য। প্রতিমা বৌঠানের কাছেও অনেক কিছু শিখেছি। উনি এসব কাজে খুবই উৎসাহ দিতেন। নানান রকম সূঁচের কাজ, লেস বোনা সবই করতাম। তখনকার দিনে কিছু কিছু জিনিস বিদেশেও যেত। সেসব কাজও আমাকে দিয়ে করাতেন। তিনি আমাকে নিপুণভাবে বাটিকের কাজ শিখিয়েছিলেন। তাছাড়া আমি কাঁঠাল পাতার উপর ফুল দিয়ে নানান রকম গয়না তৈরি করতাম।’

৫.

সেকালের শান্তিনিকেতনের আশ্রমে সমস্ত পৃথিবী থেকে অনেক জ্ঞানীগুণী মানুষ আসতেন। তাঁরা অনেকেই আসতেন কবির টানে, অনেকে আসতেন গুরুদেবের নিমন্ত্রণে। তাঁদের ভেতর অনেকেই বহুদিন শান্তিনিকেতনে থেকেছেন, ঝরঝর করে বাংলা বলেছেন, রাঙামাটির ধুলোয় পা রাঙিয়েছেন। কারও শিশুসন্তান আশ্রমে বড় হয়ে উঠেছে, কারও সন্তান সেদিনের আশ্রমে ভূমিষ্ঠ হয়েছে।

এইসব বিদেশিজন আশ্রমের জীবন থেকে যেমন অনেক কিছু গ্রহণ করেছেন, তেমনই আশ্রমের ছাত্রছাত্রীরা তাঁদের কাছ থেকে দু’-হাত ভরে নিয়েছেন। কেউ কেউ দীর্ঘদিন বসবাস করে হয়ে উঠেছেন আশ্রমের পুত্রকন্যা। খুব সহজ মেলামেশা ছিল এই দু’-পক্ষের। আশ্রমজীবনকে এই বিদেশিরা সহজেই আপন করে নিতেন। রবীন্দ্রনাথের বিশেষ নজর ছিল তাঁদের প্রতি। রানী চন্দকে রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন, ‘কত বিদেশি আসে এখানে নিজের ঘর ছেড়ে। দেখিস তারা যেন সেটি অনুভব না করে। আশ্রমে যেন তারা ঘর পায়।’ শান্তিনিকেতনের আশ্রমবাসীরা এই কথাটিকে মান্য করেছিলেন।

১৯১১ সালে জাপান থেকে এসেছিলেন বিখ্যাত উদ্ভিদবিদ, উদ্যানবিদ, রক গার্ডেনিং-এর পথপ্রদর্শক, দারুশিল্পী কিংতারো কাসাহারা। অবনীন্দ্রনাথের বাড়িতে ভিক্টোরীয় আসবাবপত্র বদলে দেশীয় ধরনের আসবাব বানানোর দায়িত্ব নিয়েছিলেন তিনি। এই কাসাহারাকে রবীন্দ্রনাথ শ্রীনিকেতনের দারুবিভাগের প্রধানের পদে নিযুক্ত করেন। কাসাহারা, তাঁর স্ত্রী মিমিকো আর তাঁদের দুই কন্যা স্থায়ীভাবে শান্তিনিকেতনের বাসিন্দা হয়ে যান।

কাসাহারার ছোট মেয়েটি ১৮ বছর বয়সে বাণীপুরে একটি ট্রেনিং করতে গিয়ে মারা যান। কিন্তু তাঁর বড় মেয়ে ইতেকো আমৃত্যু আশ্রমবাসী ছিলেন। অচেনা মানুষ তাঁকে ‘বাঙালি’ বলে ভুল করত। ইতেকোর নাম রবীন্দ্রনাথ রেখেছিলেন ‘সাগরিকা’। বলেছিলেন, ‘সাগরপাড়ের মেয়ে তুই, তাই তোর নাম রাখলাম সাগরিকা।’ তাঁর ছোট বোনের নাম গুরুদেব রেখেছিলেন মালবিকা। আশ্রমে অনেকেই ইতেকোকে ‘ইতু’ বলে ডাকত।

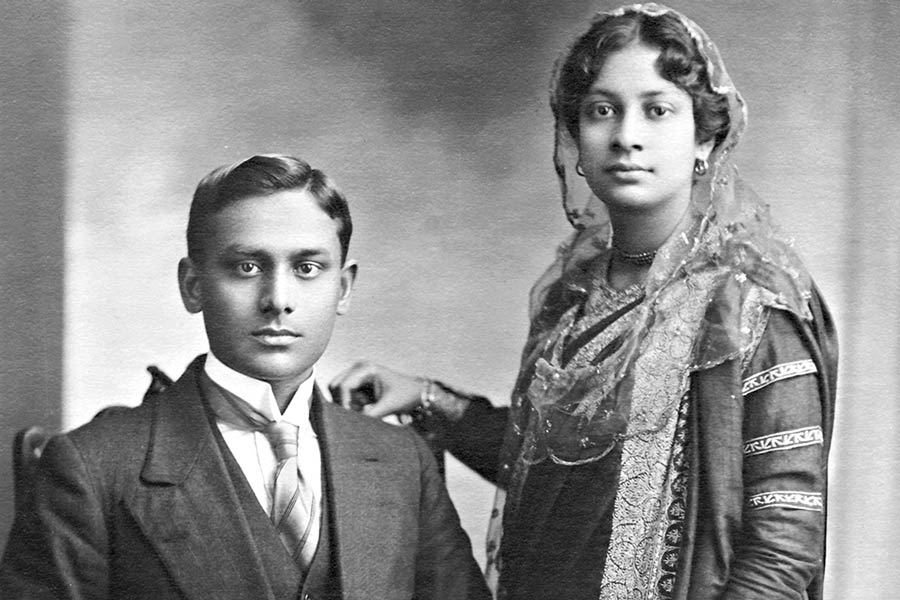

আশ্রম বালিকা সাগরিকা ছোট থেকেই আশ্রমে পড়েছেন। বাংলা হয়ে উঠেছিল তাঁর মাতৃভাষা। ১৯ বছর বয়সে ধীরানন্দ রায়ের সঙ্গে সাগরিকার বিয়ে হয়। এই বিয়েতে পৌরহিত্য করেন স্বয়ং গুরুদেব রবীন্দ্রনাথ।

আশ্রমের তো দু’টি বাহু– একটি শ্রীনিকেতন, অপরটি শান্তিনিকেতন। সাগরিকা জানিয়েছেন, শ্রীনিকেতনের খোলামেলা পরিবেশে খুব আনন্দের সঙ্গেই তাঁরা বড় হয়ে উঠেছেন। প্রথম যুগের শ্রীনিকেতনে তখন বিশাল কর্মযজ্ঞ চলছে। ওই শ্রীমণ্ডিত ও মঙ্গলময় কর্মযজ্ঞে যাঁরা শামিল, আর যাঁরা পড়াতেন, সেই শিশু থেকে প্রবীণ পর্যন্ত প্রত্যেকেই সেদিন কর্মযজ্ঞে নিবেদিত এক-একটি আনন্দিত প্রাণ।

আশ্রমকন্যা সাগরিকা রবীন্দ্রনাথের পুত্রবধূ প্রতিমা দেবীর কাছ থেকে অনেক হাতের কাজ শিখেছিলেন। তিনি খুবই নিপুণ সেলাই-শিল্পী ছিলেন।

শ্রীমতী গীতা সেনকে দেওয়া একটি সাক্ষাৎকারে তাঁর শিল্পকাজ প্রসঙ্গে সাগরিকা জানিয়েছেন, ‘সবই সম্ভব হয়েছিল এখানকার সুন্দর পরিবেশের জন্য। প্রতিমা বউঠানের কাছেও অনেক কিছু শিখেছি। উনি এসব কাজে খুবই উৎসাহ দিতেন। নানান রকম সূচের কাজ, লেস বোনা সবই করতাম। তখনকার দিনে কিছু কিছু জিনিস বিদেশেও যেত। সেসব কাজও আমাকে দিয়ে করাতেন। তিনি আমাকে নিপুণভাবে বাটিকের কাজ শিখিয়েছিলেন। তাছাড়া আমি কাঁঠাল পাতার উপর ফুল দিয়ে নানান রকম গয়না তৈরি করতাম।’

পিতার দেখাদেখি উদ্যানশিল্পী সাগরিকারও আগ্রহ হয় বনসাই-এ। শান্তিনিকেতনে রথীন্দ্রনাথ, প্রতিমা দেবী, কাসাহারা, পিয়ারসন প্রমুখ প্রকৃতিপ্রেমীর উৎসাহে লালমাটিতে যে উদ্যানচর্চার সূত্রপাত ঘটেছিল, সাগরিকা তাকে খানিক লালন করেছিলেন। তাঁর স্বামী ধীরানন্দ ছিলেন আশ্রমে শিক্ষক জগদানন্দ রায়ের ভাইপো। ধীরানন্দ বড় হয়ে ওঠেন আশ্রমে গুরুদেবেরই আদর্শে। ফলে সাগরিকার পক্ষে পরিপূর্ণ আশ্রমিক হয়ে ওঠা খুব সহজ ও স্বাভাবিক হয়ে উঠেছিল।

কেবল দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় জাপান-বিরোধী ব্রিটিশ সরকার আর সমস্ত জাপানির মতো সাগরিকাকে সন্দেহের চোখে দেখেছিল। তাঁকে জাপানে ফেরত পাঠানোর চেষ্টা করা হয়েছিল। রথীন্দ্রনাথ ঠাকুর-সহ সমস্ত আশ্রমিক তাঁকে তখন দু’হাতে আগলে রেখেছিলেন। রথীন্দ্রনাথ বলেছিলেন, ‘ইতু আমার ঘরের মেয়ে, ও কোথাও যাবে না। ওর দ্বারা দেশের কোনও ক্ষতি হবে না। যদি কিছু হয় তার জন্য দায়ী থাকব আমি।’

সেদিনের শান্তিনিকেতন আশ্রমের এই আত্মীয়তার বন্ধনের দিকটি বিশেষভাবে উল্লেখ করার মতো বিষয়। সাগরিকা জানিয়েছেন, ‘রথীদা ও প্রতিমা বৌঠান আমাকে মেয়ের মতো ভালবাসতেন।’

আবার শ্রীভবনে থাকা জাপানি ছাত্রী হোসিসানের কাছ থেকে অনেক কিছুর শিক্ষা গ্রহণ করেছিল আশ্রমবিদ্যালয়ে তাঁর সতীর্থরা। শিক্ষাগ্রহণ বলছি, কিন্তু এ হল এমন এক সহজ বিনিময়, যাকে আজকের দিনের ‘শিক্ষা’ শব্দটির দ্বারা বোঝানো সম্ভব হয় না।

কলাভবনের ছাত্রী এই মেয়েটির কাছে বন্ধুরা জাপানি প্রথায় ফুল সাজানো শিখেছিল। সে কাঁচি নিয়ে আশ্রমে ঘুরে ঘুরে ফুল সংগ্রহ করত। বহুক্ষণ এক একটা গাছের সামনে দাঁড়িয়ে গাছটি নিরীক্ষণ করত। যে-পাত্রে সে ফুল সাজাবে, যতটুকু ফুল লাগবে, সেটা ভেবেই তার সংগ্রহ। অকারণ ফুল তুলে সে ফুল নষ্ট করত না। সে এমন ভাবে ডাল কাটত, যাতে ফুল গাছের কোনও আঘাত না লাগে। এই ছাত্রী মেয়েটি আশ্রমে শিক্ষক-ছাত্র সবাইকে ভাঙা ভাঙা ইংরেজিতে, ভাঙা ভাঙা বাংলায় জাপানি ফুল সাজানোর পদ্ধতি ‘ইকেবানা’ শেখাত। হোসি তিনটি ডাল দিয়ে স্বর্গ-মর্ত্য-পাতাল বোঝাত। পাত্র বুঝে কোন দিন কাকে প্রাধান্য দেবে– তা সে ঠিক করত।

পরবর্তীকালে সন্ন্যাসিনী হয়ে গিয়েছিল হোসি। এই হাসিখুশি ধীর সুষমাময়ী শান্তগতি মেয়েটি স্বল্পদিন ছাত্রী হয়ে এসে আশ্রমকন্যাদের কম কিছু দেয়নি। আজ থেকে প্রায় ৩০/৩৫ বছর আগে শান্তিনিকেতনে পড়তে এসে আমিও দেখেছি এখানকার মেয়েরা শীতের দিনে ফুল সাজানোর প্রদর্শনী করছে ঘরোয়াভাবে। হয়তো সেই প্রথাই কোনও না কোনও ধারায় শান্তিনিকেতনে আজও সচল হয়ে রয়েছে।

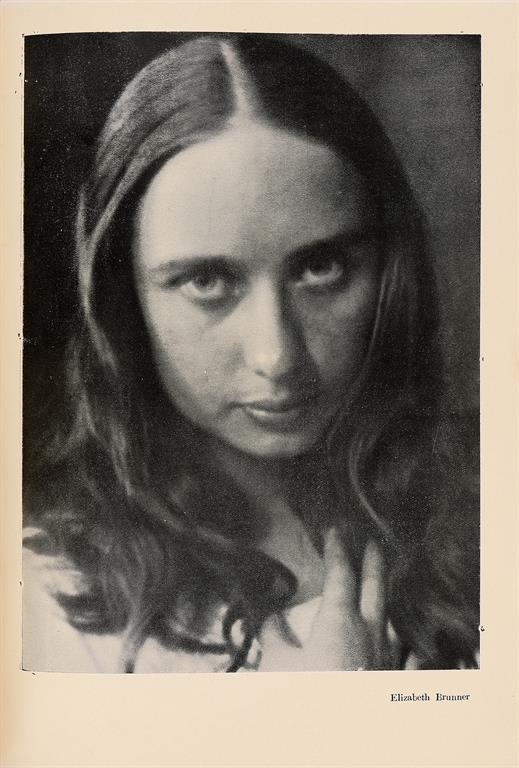

বৈচিত্রকে গ্রহণ করার অভ্যাস তৈরি হয়ে গিয়েছিল আশ্রমবাসীদের। নানা ধরনের নানা ভাবনার মানুষ আসতেন শান্তিনিকেতনে। পার্থক্যকে সবিনয় সম্মান দেওয়ার দীক্ষা ছিল সেদিন। সারা পৃথিবী থেকে চলতি পথের বিপরীতে ভিন্ন গতির বহু জন এসেছেন কবির এই পরীক্ষামূলক শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে। তাঁর মধ্যে আশ্রমবিদ্যালয়ে আসা, আশ্রমবাসী হয়ে যাওয়া, ভিন্নধর্মী, হাঙ্গেরি দেশের দুই শিল্পী মা-মেয়ের কথা বলেছেন রাণী চন্দ। তিনি তাঁদের ‘বাবা’ আর ‘মামা’ বলে উল্লেখ করেছেন, নাম লেখেননি। মেয়ে মাকে ডাকতেন মামা বলে, মা মেয়েকে ডাকতেন বাবা। আশ্রমবাসীরাও সেইভাবে দু’জনকে সম্বোধন করতেন। এঁদের প্রকৃত নাম স্যাস ও এলিজাবেথ ব্রুনার। শোনা যায়, ১৯ বছরের এলিজাবেথ ব্রুনার রবীন্দ্রনাথকে স্বপ্নে দেখেছিলেন। দেখেছিলেন ঋষিতুল্য এক বৃদ্ধ মহাপুরুষকে, যাঁর হাতে একটি প্রদীপ। তিনি প্রদীপটি তাঁর হাতে দিয়ে বলছেন, নাও এর আলো পৌঁছে দাও পৃথিবীর সব কোণে। এলিজাবেথের মা স্যাস রবীন্দ্রনাথের কথা জানতেন। তিনি মেয়েকে বললেন, এই ঋষি আর কেউ নন, ইনি ভারতবর্ষের কবি রবীন্দ্রনাথ। তারপর থেকে রবীন্দ্রনাথের সান্নিধ্য লাভ করার জন্য এলিজাবেথ উদ্গ্রীব হয়ে ওঠেন।

রতনকুঠিতে তাঁরা থাকতেন। প্রকৃতির সঙ্গে মিলেমিশে থাকাই যেন তাঁদের ধর্ম ছিল। বাড়িতে তাঁরা উন্মুক্ত থাকতেন। কোনও জামাকাপড় পড়তেন না। কোনও সাজপোশাক করতেন না। বাইরে বের হলে কোনও সেলাই করা কাপড় পড়তেন না। খানিকটা কাপড় দুটো টুকরো দু’দিক দিয়ে ঘাড়ে গলায় গিঁট বেঁধে মাঝে মাঝে কলাভবনে আসতেন। বাড়িতে মহিলারা গেলে তাঁরা ওই অবস্থাতেই থাকতেন। পুরুষরা গেলে একটি টার্কিশ তোয়ালে সামনের দিকে ঝুলিয়ে দিতেন মাত্র।

না, রান্না তাঁরা করতেন না, রান্না করা জিনিস খেতেন না। সবই কাঁচা খাওয়া। সে-সময়ের রতনকুঠির পিছনে একফালি লাল কাঁকর ভরা কঠিন রসহীন শুষ্ক মাটি সারাদিন ধরে কুপিয়ে কুয়ো থেকে জল টেনে এনে তাঁরা মা আর মেয়ে ফসল ফলানোর চেষ্টা করতেন। সেই মাটিতে শাক, পাতা, কাঁচা বাদাম যা কিছু হত, সেটাই খেতেন।

এমনকী, তাঁরা সেভাবে ইংরেজি ভাষাও জানতেন না। ছবি এঁকে ইঙ্গিতে কথাবার্তা হত। এভাবেই তাঁরা শান্তিনিকেতনের আশ্রমে থেকে গিয়েছিলেন। অর্থাৎ, থাকতে পেরেছিলেন। অসামাজিক অভিধা পেয়ে অত্যাচারিত হতে হয়নি, তাঁদের আশ্রম থেকে বিতাড়িত হতে হয়নি।

রাণী চন্দ লিখেছেন, ‘‘এই মা-মেয়ে অনেকদিন ছিলেন আশ্রমে। ইংরেজি শিখলেন চলনসই গোছের। থান কিনে কেটে মাঝামাঝি জায়গায় একটু ছিঁড়ে গলায় গলিয়ে ভদ্রগোছের একটা সাজ নতুন করলেন। অয়েল পেন্টে ছবি আঁকলেন অনেক। তারপর কলকাতায় এক্সিবিশন করলেন।… মা মেয়ে গুরুদেবের ছবি এঁকেছিলেন কয়েকখানা। সে বড়ো মজার। তখনও তাঁরা অন্য কোনও ভাষা জানেন না। মা-মেয়ে এসে নানাভাবে বুঝিয়ে রাজি করাল। গুরুদেবকে সিটিং দিতে হবে এও বোঝাল। গুরুদেব লেখাপড়া যা ইচ্ছে করতে পারবেন তখন। তাতে তাঁদের ছবি এঁকে যেতে কোনও অসুবিধা হবে না। বলে মা-মেয়ে দুদিক থেকে গুরুদেবকে জড়িয়ে ধরে চুমুর পর চুমু খেলেন যেন ছোট ছেলেকে আদর ঢেলে ভুলিয়ে রেখে গেলেন।

গুরুদেব তখন থাকেন ‘পুনশ্চ’-তে । সামনের বারান্দায় বসে গুরুদেব লিখছেন, মেয়ে ইজেলে ক্যানভাস রেখে ছবি আঁকছে। মায়ের কড়া নজর। একবার দেখছেন মেয়ে ঠিকঠাক সব কাজ করছে কিনা, একবার দেখছেন গুরুদেবের কোনও অসুবিধা হচ্ছে কিনা। আর মা আর মেয়ে থেকে থেকেই তুলি রেখে গুরুদেবের দু-গালে হাত বুলিয়ে আদর করে আসছেন।’’

১৯৩৫ সালে প্যারিস থেকে মাদমোয়াজেল খ্রিশ্চান বসনেক এসেছিলেন শান্তিনিকেতনে। রবীন্দ্রনাথ তাঁকে মেয়েদের হোস্টেল শ্রীভবনের ভার দিলেন। প্রথমে তিনি ফরাসি ভাষা ছাড়া কিছুই জানতেন না। অথচ তিনি আশ্চর্য ক্ষমতাবলে মেয়েদের পরিচালনা করতেন। তারপর দ্রুত শিখে নিয়েছিলেন ইংরেজি ও বাংলা দুটো ভাষাই। বসনেক ফরাসি ভাষায় রবীন্দ্রনাথের ‘ছেলেবেলা’ অনুবাদ করেছিলেন।

শ্রীভবনের মেয়েদের সঙ্গে তিনি একেবারে মিশে গিয়েছিলেন। যতদিন আশ্রমে ছিলেন স্নিগ্ধ স্বভাবের এই মেয়েটি, সর্বদা শাড়ি পরতেন। শ্রীভবনের ঘরটিকে সামান্য জিনিস দিয়েই খুব সুন্দর করে সাজিয়ে রাখতেন। এই সৌন্দর্যের আভাস পেয়ে শ্রীভবনের অন্য মেয়েরাও প্রভাবিত হত।

মেয়েরা তাদের প্রতিদিনের ব্যবহার্য ময়লা কাপড়গুলি খাটের তলায় ফেলে রাখত। খ্রিস্টান নিজের খরচে শ্রীনিকেতনে বোনা মোটা মোটা কাপড় দিয়ে খুব শৌখিন থলি তৈরি করে দিয়েছিলেন। যেখানে ধোপাদের জন্য ময়লা কাপড়গুলো রাখা হত। হোস্টেলের মেয়েদের মধ্যে তিনি এমন সৌন্দর্যবোধ জাগিয়ে তুলেছিলেন, যার ফলে তখন ঘরগুলো এত সহজ সুন্দর পরিচ্ছন্ন হয়ে থাকত যে দেখলেই তৃপ্তি হত।

এই মেয়েকে আশ্রমকন্যা ছাড়া কী-ই বা বলা যায়!

সুইডেন থেকে সেডারব্লোম নামে এক মহিলা এসেছিলেন শ্রীনিকেতনে তাঁত শেখাতে। নিজের মাতৃভাষা ছাড়া কিছুই জানতেন না। তিনি কিন্তু আশ্রমের সকলের সঙ্গে অবলীলায় মিশে গিয়েছিলেন এতটুকু বাংলা বা ইংরেজি ভাষা না জেনেই। তাঁতশিল্পের কাজে নিজের দেশে তিনি স্বনামধন্য। তাঁর হাসিখুশি হাবভাবের জন্য সকলেরই প্রিয় হয়ে উঠেছিলেন তিনি। নতুন নতুন নকশার বেডকভার, পর্দা, টেবিলের ঢাকা– সবই তিনি নিমেষে বুনে ফেলেন। পরবর্তীকালে শ্রীনিকেতনের সুইডিশ নকশা করা কাপড় দেশের মধ্যে নাম করেছিল। তা সম্ভব হয়েছিল এই সেডারব্লোমের হাত ধরে। শান্তিনিকেতনের বিখ্যাত ঝোলা তাঁরই নকশায় প্রথম প্রস্তুত হয়। শ্রীনিকেতন থেকে যে-বয়নশিল্প বাংলাদেশের নানা স্থানে ছড়িয়ে পড়েছে তাতে সেডারব্লোমের অবদান আছে। বস্তুত এটাই ছিল রবীন্দ্রনাথের আকাঙ্ক্ষা। এই মেয়েটির প্রতি অশেষ প্রেমে রাণী চন্দ লিখেছেন, ‘আমার সিডার ব্লুম– সে পারলে এই ধুলোয় গড়াগড়ি দিয়ে টেরাকোটা মূর্তি হয়ে সামনে এসে দাঁড়ায়। একেবারে পাগলী। তাকে সামলানোই এক কাজ ছিল আমার।’

তারপর বলি রবীন্দ্রনাথের সেক্রেটারি কবি অমিয় চক্রবর্তীর স্ত্রী ডেনমার্কের কন্যা হিওর্ডিস সিগোর কথা, পরে গুরুদেব যাঁর নাম দিয়েছিলেন হৈমন্তী। রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে আলাপ হওয়ার পর প্রতিমা দেবীর মুখে শান্তিনিকেতনের গল্প শুনে সিগো চলে আসেন। আশ্রমের প্রতিদিনের জীবনে তিনি গভীর ভাবে জড়িয়ে যান। এক বছর তিনি শ্রীভবনের দায়িত্বেও ছিলেন। হৈমন্তী নাচ করতেন। কলকাতার ‘নটীর পুজা’-তে অভিনয়ে তিনি অংশগ্রহণ করেছেন। রবীন্দ্রনাথ অমিয় চক্রবর্তীকে একটি চিঠিতে লিখেছেন– ‘হৈমন্তী নাচে বিশেষ একটা কৃতিত্ব দেখাতে পেরেচে। ওর মধ্যে সত্যিকারের আর্টিস্ট আছে, সে জেগে উঠেচে– এই নিয়ে সে খুব আনন্দ পেয়েচে। আমরা চেষ্টা করব ওকে এই পথে যথাসম্ভব এগিয়ে দিতে।’

হৈমন্তী শান্তিনিকেতনের জীবনে খুবই অভ্যস্ত হয়ে যান। অমিতা সেন, উমা চট্টোপাধ্যায়, যমুনা বসু প্রমুখ অনেক আশ্রমকন্যার সঙ্গে তাঁর নিবিড় সম্পর্ক তৈরি হয়।

রবীন্দ্রনাথের কাছেই ছিল তাঁর বাংলা শিক্ষা। হাতের লেখা প্রস্তুত করার জন্য ‘যোগাযোগ’ উপন্যাসের খসড়ার কপি তিনি করতেন। রবীন্দ্রনাথের খুব কাছের মানুষ হয়ে উঠেছিলেন হৈমন্তী। শান্তিনিকেতনের শিল্পকলাতেও তিনি খুব আগ্রহী ছিলেন, বাটিকের কাজে তাঁর উৎসাহ দেখা দেয়।

১৯৩৫ সালে বিশ্বভারতীতে শিল্পভবনের পক্ষ থেকে যে গ্রন্থমালা প্রকাশ আরম্ভ হয়, সেখানে তিনি বাটিকের বই ‘হাউ ইট ইজ় মেড’ সম্পাদনা করেন।

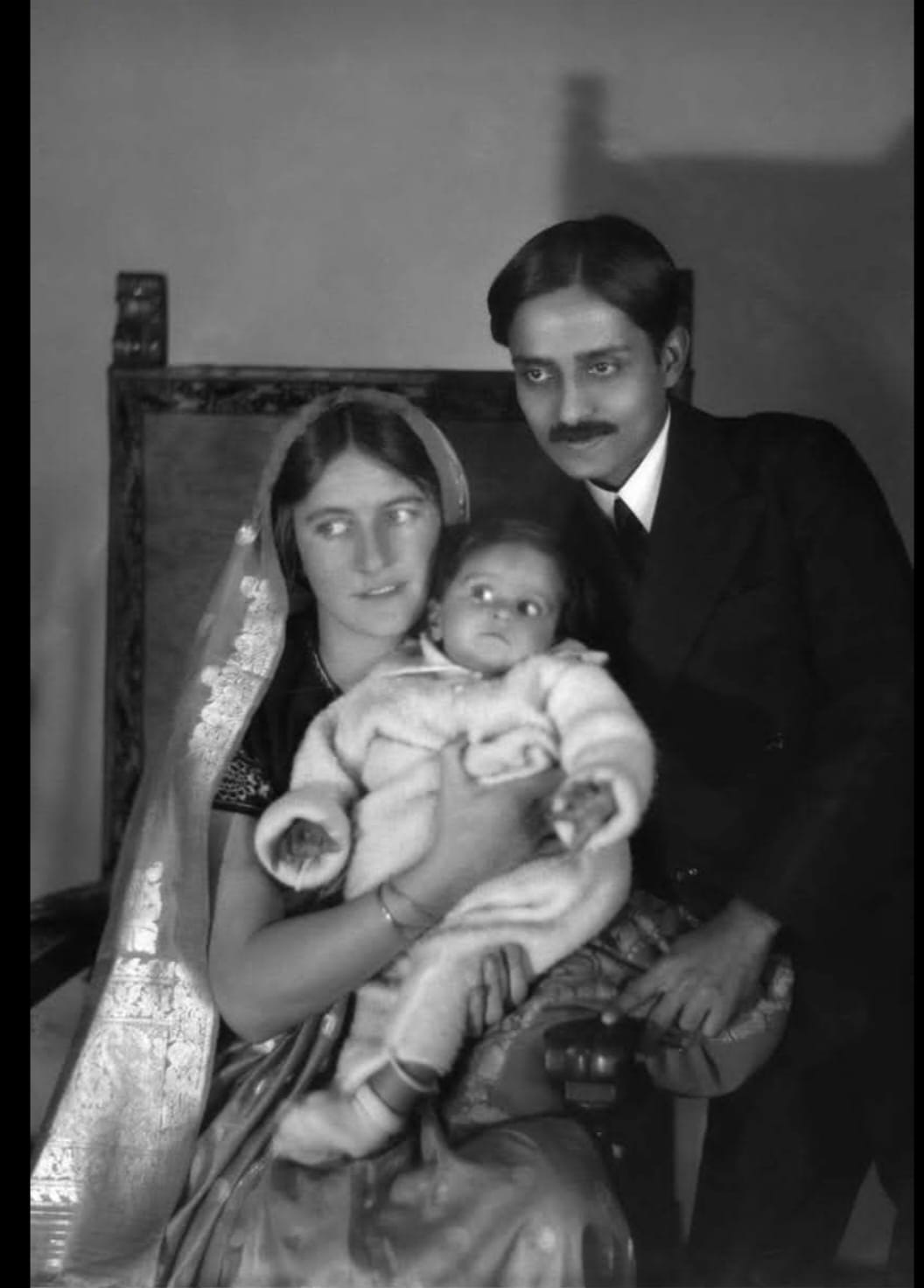

এবার তান ওয়েন ও চামেলীর গল্প বলা যাক। শান্তিনিকেতনে তান সাহেবের কথা কে না জানে! চিন দেশ থেকে টাকা তুলে এনে চিনা ভাষা, চৈনিক সংস্কৃতি শিক্ষার জন্য চিন ভবনের মতো সুদৃশ্য প্রাসাদ নির্মাণ করেছিলেন তিনি। প্রফেসর তান য়ুন সানের পুত্রকন্যারা আশ্রমে এসে একেবারে পরিপূর্ণভাবে বাঙালি হয়ে ওঠেন। তাঁর দুই কন্যার মধ্যে বড় জন তান ওয়েন খুব অল্প বয়সেই শান্তিনিকেতনে আসেন, আর ছোট কন্যার জন্মই হয় চিন ভবনে ১৯৪০ সালে। সেই প্রথম চিনে কন্যা শান্তিনিকেতনের আশ্রমে ভূমিষ্ঠ হল। যেদিন তান সাহেব আর মাদাম তান তাঁদের ছোট কন্যাকে রবীন্দ্রনাথকে দেখালেন, গুরুদেব তাঁর নাম রাখলেন চামেলী, তাঁর দাদা তান লী-র সঙ্গে মিলিয়ে। তান ওয়েন শ্যামা নৃত্যনাট্যে শ্যামার ভূমিকায় নৃত্যাভিনয় করে প্রশংসা কুড়িয়েছিলেন। সবচেয়ে বড় কথা, বিশ্বভারতীর বাংলা সাহিত্যে এম. এ. পরীক্ষায় তিনি প্রথম শ্রেণিতে প্রথম হয়েছিলেন। পরে তিনি দিল্লি বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের প্রধান হন।

তান ওয়েন এবং চামেলী ছোটবেলায় চিন দেশে গিয়ে থাকতে পারতেন না। এদেশে ফেরার জন্য আকুল হতেন। এই চামেলীকে এখনও দেখি ছবি আঁকছেন জলরঙে শান্তিনিকেতনের ধারায়। আঁকছেন প্রকৃতির অনুপুঙ্খ ছবি, কখনও সে ছবির সঙ্গে ধরে রাখছেন বাংলায় লেখা গুরুদেবের গান বা কবিতার অংশ।

কেরলের বিখ্যাত চিত্রশিল্পী অচ্যুতন রামচন্দ্রনকে বিয়ে করে ভারতেই রয়েছেন তিনি। আর নিরন্তর ছবিতে প্রকৃতি বন্দনা করে চলেছেন। ওই যে ‘মোরা যেথায় মরি ঘুরে সে যে যায় না কভু দূরে, মোদের মনের মাঝে প্রেমের সেতার বাঁধা যে তার সুরে’। শান্তিনিকেতনে মূল ভাবনা এইভাবে দূর-দূরান্তে ছড়িয়ে গিয়েও স্থিত হয়েছে। তখন মনে হয়, সেদিনের শান্তিনিকেতন আশ্রম সমুদ্রের মতোই রত্নগর্ভা। সেখানে এক একজন আশ্রমকন্যাকে মণিমানিক্য বললে ভুল হয় না।

… আশ্রমকন্যা-র অন্যান্য পর্ব …

পর্ব ৩: নটীর পূজায় গৌরী ভঞ্জের নৃত্যে মুগ্ধ অবনীন্দ্রনাথ বকশিস দিয়েছিলেন পরনের জোব্বা

পর্ব ১: সৌন্দর্য, সুরুচি এবং আনন্দ একমাত্র অর্থের ওপর নির্ভরশীল নয়, প্রমাণ করেছিলেন আশ্রমকন্যা সুধীরা দেবী

A Unit of: Sangbad Pratidin Digital Private Limited. All rights reserved