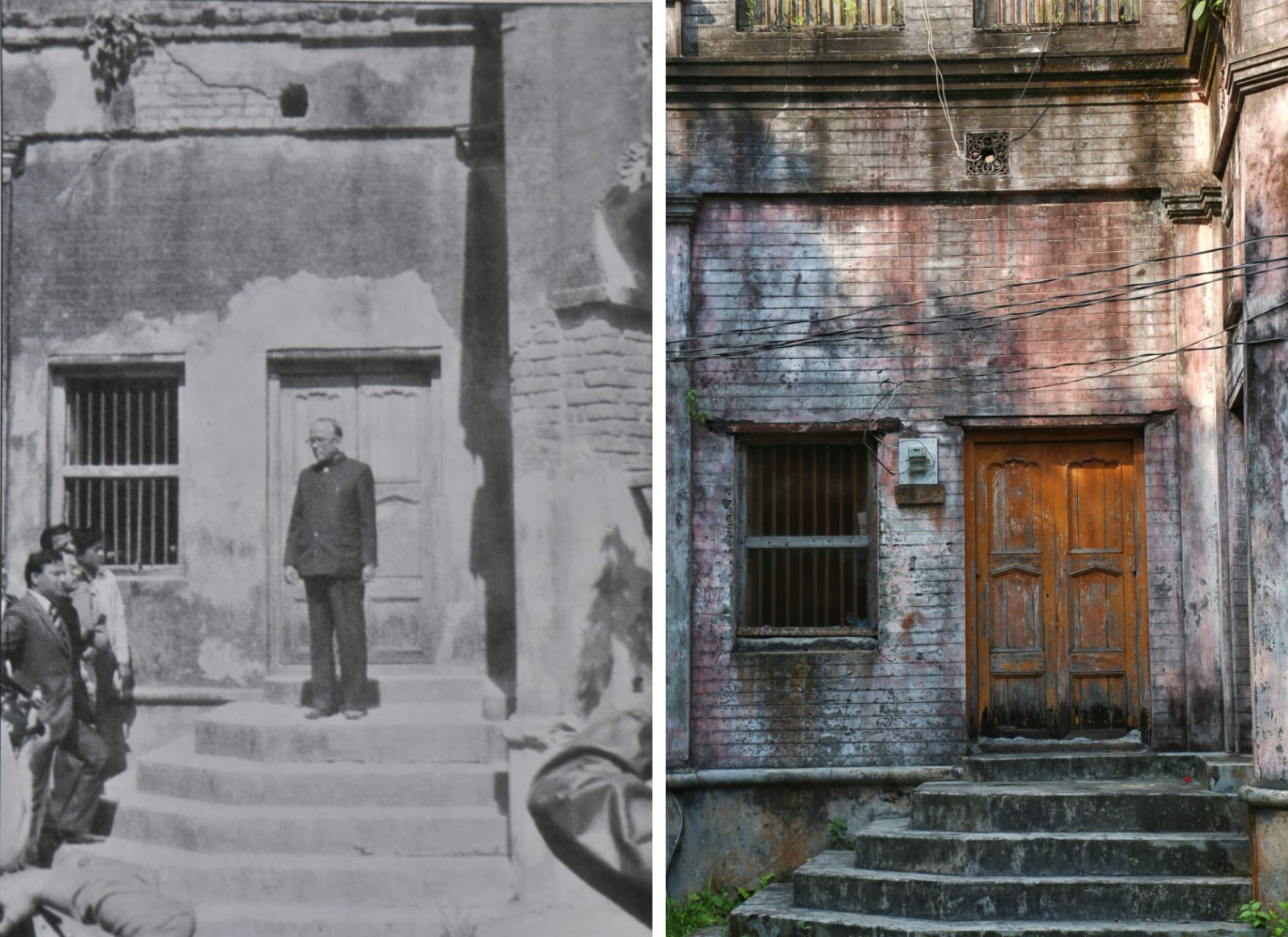

জ্যোতি বসুর বাবা ও মা– উভয়ের বাড়ি নারায়ণগঞ্জ জেলার বারদী গ্রামে। বারদীর প্রাচীন নাম ‘বারোডিহি’। ফারসি ভাষায় ‘ডিহি’ শব্দের অর্থ মৌজা। ১২টি ডিহি বা ১২টি গ্রাম থেকে ‘বারদী’ নামকরণ হয়েছে। বারদীতে জ্যোতি বসুর শৈশবের দোতলা বাড়িটি এখনও অক্ষত রয়েছে। এবং বারদীর বসু-বাড়ির একাংশে নির্মিত হয়েছে ‘জ্যোতি বসু স্মৃতি পাঠাগার’।

২০.

জ্যোতি বসুর ডাকনাম গণা। জ্যোতি বসুর গ্রামের নাম বারদী।

গ্রামের পাশ দিয়ে প্রবাহিত নদীর নাম মেঘনা। গ্রামের মুখে বারদী মঠ, মিস্তিরি পাড়া, নাগ জমিদার বাড়ি, নাগপাড়া। বারদী মাঠ, মাঠের পাশে বাবা লোকনাথ ব্রহ্মচারী আশ্রম। কাছেই আনন্দবাজার, বৈদ্যের বাজার, উদ্ববগঞ্জ, সোনারগাঁও লোকশিল্প জাদুঘর ও পানামনগর। দূরে লাঙ্গলবন্দ, ব্রহ্মপুত্র নদ, শীতলক্ষ্যা নদী, রূপগঞ্জ জামদানিপল্লি ও নারায়ণগঞ্জ শহর।

জ্যোতি বসুর বাবা ও মা– উভয়ের বাড়ি নারায়ণগঞ্জ জেলার বারদী গ্রামে। বারদীর প্রাচীন নাম ‘বারোডিহি’। ফারসি ভাষায় ‘ডিহি’ শব্দের অর্থ মৌজা। ১২টি ডিহি বা ১২টি গ্রাম থেকে ‘বারদী’ নামকরণ হয়েছে। বারদীতে জ্যোতি বসুর শৈশবের দোতলা বাড়িটি এখনও অক্ষত। এবং বারদীর বসু-বাড়ির একাংশে নির্মিত হয়েছে ‘জ্যোতি বসু স্মৃতি পাঠাগার’।

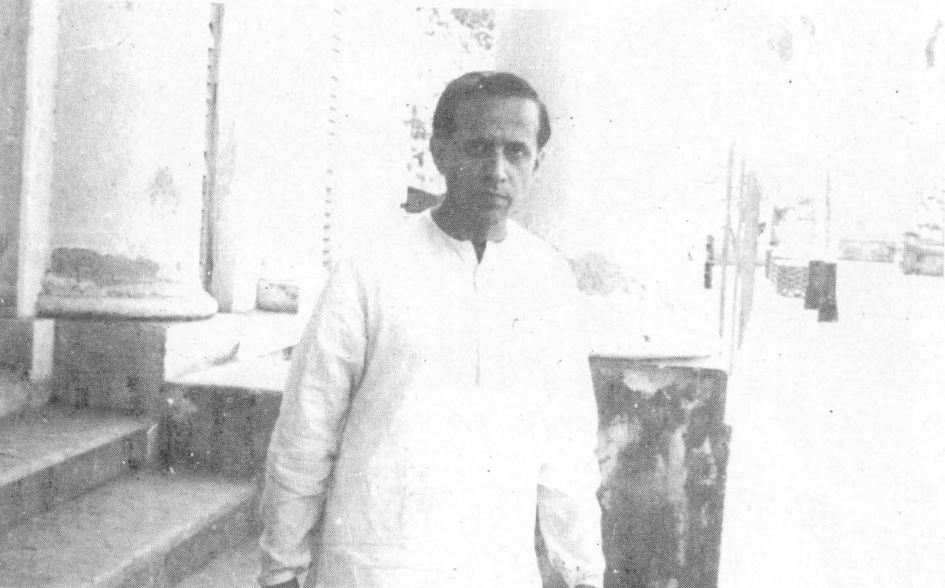

জ্যোতি বসুর জন্ম ১৯১৪ সালের ৮ জুলাই কলকাতার ৪৩/১, হ্যারিসন রোডের একটি বাড়িতে। বর্তমানে নাম বদলে হয়েছে মহাত্মা গান্ধী রোড। জ্যোতি বসুর জন্মের ৩ মাস আগে ১৯১৪ সালের এপ্রিল মাসে ডা. নিশিকান্ত বসু কলকাতায় চিকিৎসা ব্যবসা শুরু করেন।

জ্যোতি বসুর জন্ম কলকাতায় কিন্তু নাড়ি তাঁর বারদীতে। বাঙাল ভাষাটা রপ্ত করতে পারেননি, কিন্তু বাঙালের জন্য বিশেষ টানে তিনি ছিলেন অতুলনীয়। বলা যায়, নাড়ির টান। এই টানে দেশভাগের আগে প্রতি ছুটিতে ডা. নিশিকান্ত বসুর পরিবার আসত বারদীতে। সঙ্গে ছোট্ট জ্যোতিরিন্দ্র বসু।

১৯৭৭ সালে পশ্চিমবঙ্গে বামফ্রন্ট সরকার গঠিত হলে জ্যোতি বসু মুখ্যমন্ত্রী নির্বাচিত হন এবং টানা ২৩ বছর মুখ্যমন্ত্রী থেকে স্বেচ্ছাবসর গ্রহণ করেন। অবাধ ক্ষমতায় থেকেও ক্ষমতার মোহ থেকে দূরে এবং সততার আভিজাত্যে মুড়ে থাকা যায়, এমন উদাহরণ শুধু জ্যোতি বসুকে দিয়েই দেওয়া যায়।

জ্যোতি বসু পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী থাকাকালীন সময়ে বাংলাদেশ সরকারের আমন্ত্রণে রাষ্ট্রীয় অতিথি হিসেবে দু’বার এসেছেন বাংলাদেশে। প্রথমবার আসেন ১৯৮৭ সালে। দ্বিতীয়বার ১৯৯৬ সালে। জ্যোতি বসু তাঁর রাষ্ট্রীয় সফরের আনুষ্ঠানিকতা শেষ করে দ্রুত ছুটে গিয়েছেন ‘দ্যাশের বাড়ি’ বারদীতে।

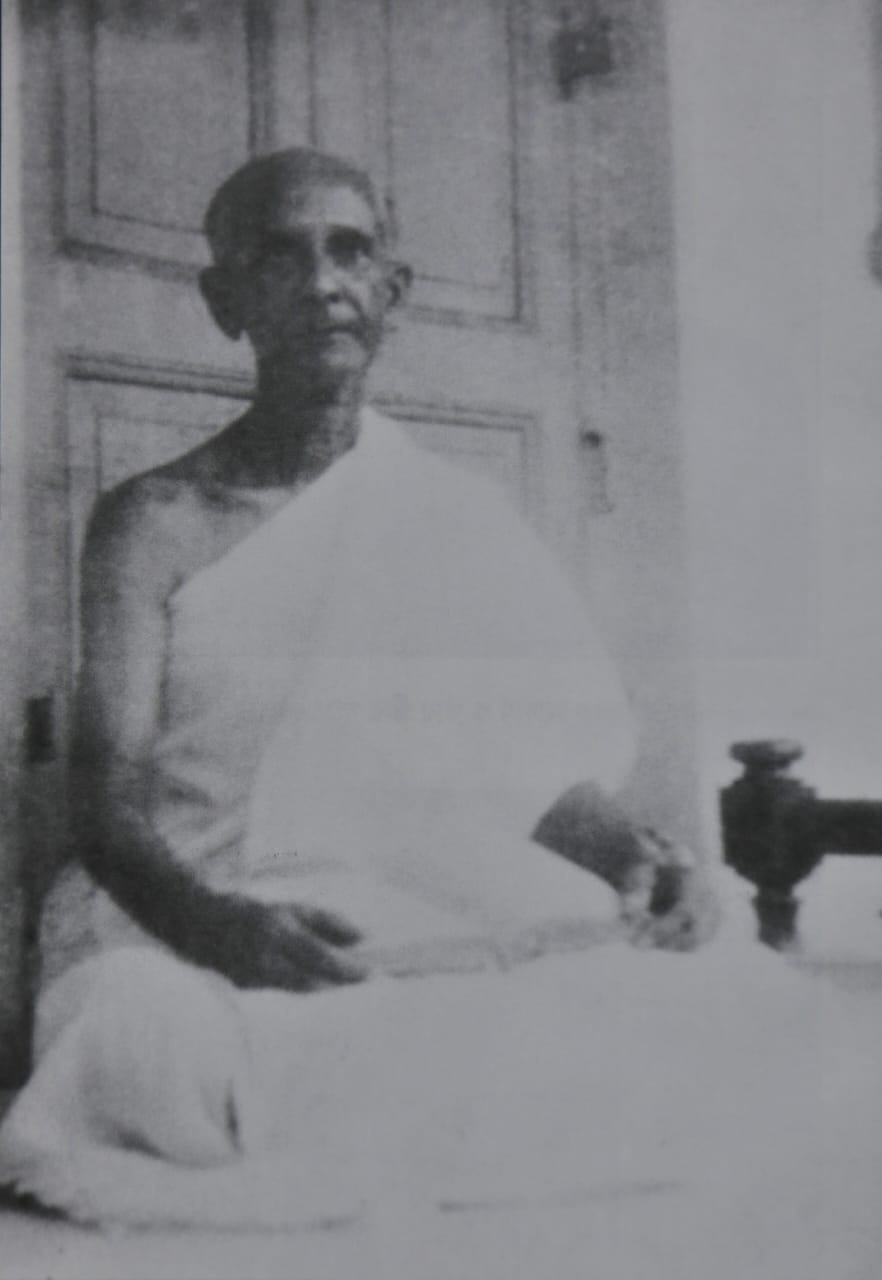

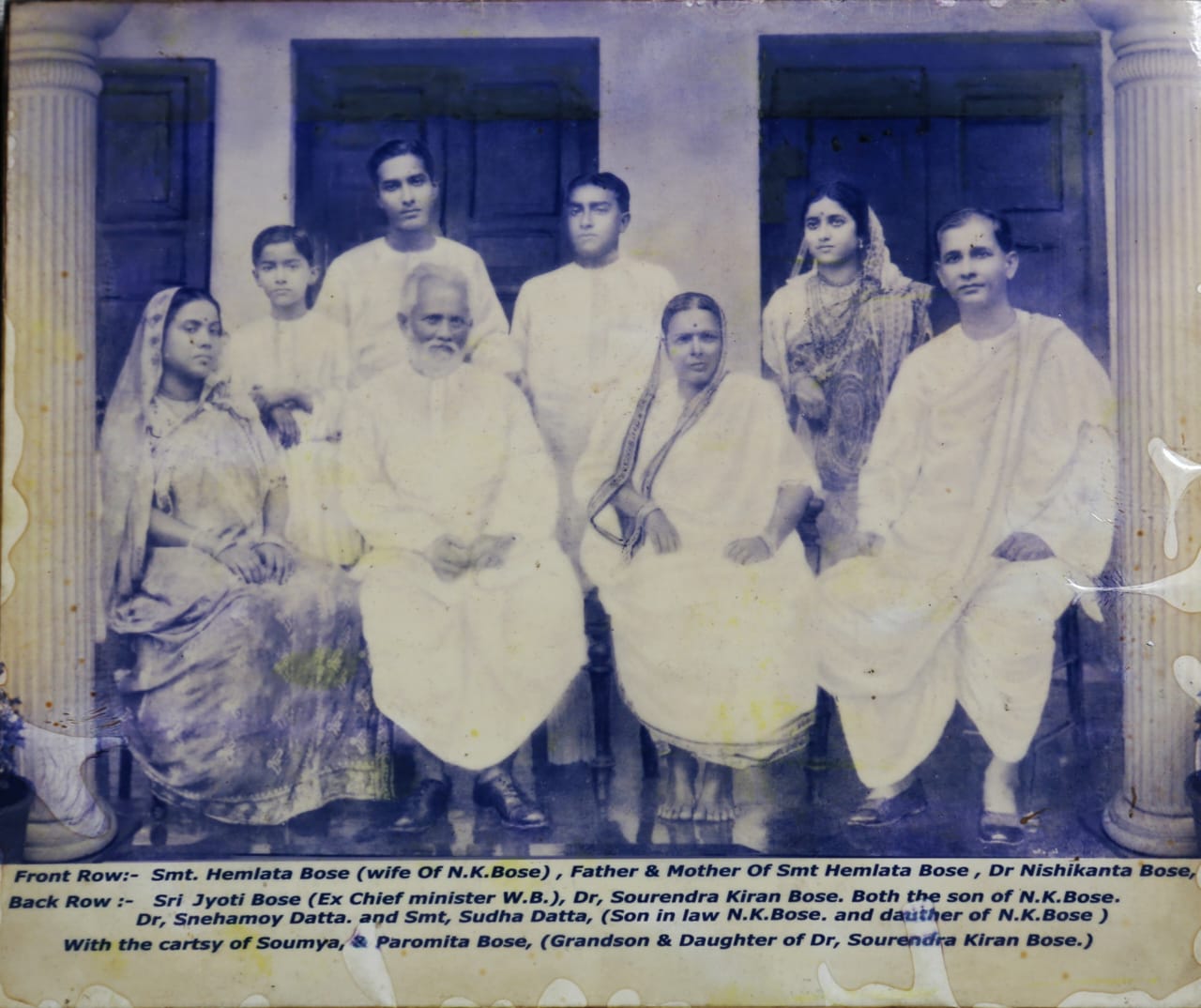

জ্যোতি বসুর পিতা ডা. নিশিকান্ত বসু। মাতা হেমলতা বসু। দু’জনেই বারদী গ্রামের মানুষ। হেমলতা বসু নাগ জমিদার বাড়ির মেয়ে। জ্যোতি বসুর বাবা-কাকা জ্যাঠামশাইরা থাকতেন অসমের ধুবলিতে। জ্যোতি বসুর বাবা নিশিকান্ত বসু প্রথমে ঢাকার জগন্নাথ কলেজে ভর্তি হয়েছিলেন। সেখানে পড়াশোনায় ভালো ফল হয়নি। তাই নিশিকান্ত বসুর পিতা রজনীকান্ত বসু ছেলেকে ভর্তি করান আসামের ডিব্রুগড় মেডিক্যাল স্কুলে। সেখান থেকে নিশিকান্ত বসু ডাক্তারি পাশ করে ঢাকায় কিছুদিন প্র্যাকটিস করেন। এরপর উচ্চশিক্ষার জন্য চলে যান আমেরিকায়। দেশে ফিরে ডাক্তারি পেশার জন্য বেছে নেন কলকাতাকে।

জ্যোতি বসুর জন্ম এক অরাজনৈতিক পরিবারে। সেন্ট জেভিয়ার্স স্কুলে পড়ার সময় চট্টগ্রামে বিপ্লবীদের অস্ত্রাগার দখল করার খবরে আলোড়িত হন কিশোর জ্যোতি বসু। বালক বয়সে বাবাকে দেখেছেন গুলিবিদ্ধ এক বিপ্লবীর চিকিৎসা করতে। মা-র কাছে শুনেছেন ঢাকার বিপ্লবী মদনমোহন ভৌমিক তাঁদের বারদীর বাড়িতে আত্মগোপন করেছিলেন। ডাক্তার বাড়ি বলে তেমন কেউ সন্দেহ করত না। তাই বিপ্লবীদের ভরসার আশ্রয়স্থল ছিল জ্যোতি বসুদের বারদীর বাড়ি।

১৯৩৫ সালে ইংল্যান্ডে আইন বিষয়ে পড়াশোনা করতে গিয়ে মার্কসবাদ ও বামপন্থী রাজনীতিতে আগ্রহী হয়ে উঠেন জ্যোতি বসু। যখন দেশে ফিরে আসেন তখন তিনি ব্যারিস্টার এবং কমিউনিস্ট। ডা. নিশিকান্ত বসু ছেলেকে বিলেত পাঠিয়েছিলেন ব্যারিস্টার হওয়ার উচ্চাশা নিয়ে, কিন্তু জ্যোতি বসু ফিরে আসলেন সমাজতান্ত্রিক সমাজ প্রতিষ্ঠার দৃঢ় স্বপ্ন নিয়ে।

জ্যোতি বসু ’৪০ সালের দিকে কমিউনিস্ট পার্টির সদস্য হন। এবং ব্যারিস্টার হিসেবে কলকাতা হাইকোর্টে যোগ দেন। কিন্তু প্র্যাকটিস করেননি। কারণ, পার্টির নির্দেশে ট্রেড ইউনিয়ন সংগঠন, রেলে ইউনিয়ন গড়ে তোলা এমন সব রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডে সর্বক্ষণ ব্যস্ত থাকতে হত জ্যোতি বসুকে।

১৯৪১ সালের জুন মাসে কলকাতায় গঠিত হয় ‘সোভিয়েত সুহৃদ সমিতি’। ’৪২ সালের জানুয়ারি মাসে ঢাকায় গঠিত হয় ‘সোভিয়েত সুহৃদ সমিতি’। এই সমিতির আয়োজনে মার্চ মাসে ঢাকার সূত্রাপুরে আয়োজিত হয় ফ্যাসিবিরোধী সম্মেলন। জ্যোতি বসু তখন ট্রেড ইউনিয়ন নেতা এবং সোভিয়েত সুহৃদ সমিতির প্রাদেশিক সম্পাদক।

এই সম্মেলনের প্রথম দিন ১৯৪২ সালের ৮ মার্চ ঢাকায় ফ্যাসিবাদ বিরোধী সভায় উপস্থিত ছিলেন জ্যোতি বসু এবং স্নেহাংশুকান্ত আচার্য। সভায় বক্তৃতা দিয়েছিলেন জ্যোতি বসু এবং সভা শুরুর পর গোলযোগে আহত হন স্নেহাংশু। ঢাকা শহরের এই সভা ইতিহাসে ঐতিহাসিক ভাবে গুরুত্বপূর্ণ স্থান দখল করে নেয়। কারণ, সভাস্থলের কাছেই খুন হন এক লেখক। যিনি ঢাকার ‘প্রগতি লেখক ও শিল্পী সংঘ’ এবং কমিউনিস্ট পার্টির সদস্য, বাংলাদেশের প্রথম সাহিত্যিক-শহিদ সোমেন চন্দ!

ফ্যাসিবিরোধী সম্মেলনে যোগদানের উদ্দেশ্যে সোমেন চন্দ শ্রমিকদের একটি মিছিল নিয়ে লক্ষ্মীবাজারের কাছ দিয়ে যাচ্ছিলেন সূত্রাপুরের দিকে। সেই সময় উগ্র জাতীয়তাবাদী ফরোয়ার্ড ব্লক, আর.এস.পি-র সমর্থকরা অতর্কিত আক্রমণ করে নির্মমভাবে হত্যা করে বিপ্লবী লেখক সোমেন চন্দকে। সোমেন চন্দ-র মৃত্যুর পর ঢাকায় জন্ম নেয় ‘ফ্যাসিস্টবিরোধী লেখক ও শিল্পী সংঘ’ নামে নতুন সংগঠন।

ফ্যাসিবাদবিরোধী সভা শেষ করে পরের দিন জ্যোতি বসু ঢাকা থেকে প্রথমে যান মুন্সিগঞ্জ। এরপর ময়মনসিংহ মহারাজা শশীকান্ত আচার্যের বাড়ি। স্নেহাংশুকান্ত আচার্য ও জ্যোতি বসুর বন্ধুত্ব লন্ডনে আইন পড়ার সময় থেকে। তখন থেকেই তাঁরা একসঙ্গে সমাজতান্ত্রিক রাজনীতির চর্চা শুরু করেন। রাজার ছেলে স্নেহাংশু। রাজপুত্র হয়ে জড়িয়ে পড়েন মার্কসবাদী রাজনীতিতে। মহারাজা শশীকান্ত আচার্যের প্রিয় পুত্র স্নেহাংশুকে ১৯৪৬ সালের দিকে ব্রিটিশ সরকার রাজনৈতিক কারণে ময়মনসিংহ থেকে বহিষ্কার করে।

বলা যায়, জ্যোতি বসুর প্রথম দীর্ঘ রাজনৈতিক এবং ঘটনাবহুল সফর তৎকালীন পূর্ববঙ্গে। ’৪২ সালের এই সফরে ঢাকায় আসেন মার্চ মাসে। মুন্সিগঞ্জ হয়ে ময়মনসিংহ ও নেত্রকোনায় কৃষক সম্প্রদায়ের সঙ্গে সভা শেষ করে এপ্রিল মাসের দিকে নিজ গ্রাম বারদীতে যান দিদিমা রাজকুমারী দেবীর সঙ্গে দেখা করতে। সমাজতান্ত্রিক রাজনীতির কর্মী হিসেবে দিদিমার সঙ্গে দেখা হওয়ার বহু বছর পর জ্যোতি বসু বারদীতে আসেন পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে ১৯৯৬ সালে। বারদীর মানুষ ‘বারদীর কৃতী সন্তান’-কে সংবর্ধনা দেওয়ার আয়োজন করে। বারদীর মাঠে অনুষ্ঠিত এই সংবর্ধনা সভায় বক্তব্য রাখেন জ্যোতি বসু। তাঁর ভাষণ শুনে সমবেত জনতা আবেগ আপ্লুত হয়ে পড়ে। জ্যোতি বসুর রাজনৈতিক বক্তৃতা রাখার ধরন অন্য সকলের চেয়ে আলাদা। তিনি অনেকটা ধীর-স্থিরভাবে মানুষের সঙ্গে গল্প করার মতো করে বক্তৃতা করতেন।

বারদীর মাঠে সংবর্ধনা সভায় দেওয়া জ্যোতি বসুর বক্তৃতায় উঠে আসে তাঁর শৈশব জীবনের স্মৃতি। পাঠকের সুবিধার্থে সেই বক্তব্যের কিছু অংশ তুলে দিচ্ছি:

“আপনাদের এই ভালোবাসার কথা আমি কোনও দিন ভুলব না। আমার এখানে এসে অনেক পুরনো কথা মনে পড়েছে। মনে পড়েছে ছোটবেলার কথা। এখানে আমাদের একটি বাড়ি আছে। ওই জমিটা আমার দাদুর ছিল। দাদু আমার মাকে দেন। মায়ের জমিতে আমার বাবা দোতলা বাড়ি বানিয়েছিলেন। পাকাপোক্ত বাড়ি। আমার অবশ্য কলকাতাতেই জন্ম। আমরা স্কুল ছুটির সময় এখানে প্রায়ই বেড়াতে আসতাম। আমার এই গ্রামটা খুবই ভালো লাগত। তাই আমি মাকে বলতাম এখানে আসার জন্য। আমরা গোয়ালন্দ থেকে স্টিমারে করে নারায়ণগঞ্জে আসতাম। সেখান থেকে নৌকায় করে কিছুটা এসে মেঘনার পাড়ে নেমে তারপর পায়ে হেঁটে বাড়ি আসতাম। তখন আমাদের বাড়িতে দারুণ মাংস-ভাত রান্না হত। পৃথিবীর বহুদেশে গিয়েছি, এমন রান্না আমি আর কোথাও খাইনি। সেই মাংস-ভাত খাবার লোভেই বেশি বেশি করে এই গ্রামে আসতাম। ঢাকার কাছে সাভারে আমার দিদির শ্বশুরবাড়ি ছিল। এখন কেউ নেই। দিদি, জামাইবাবু দু’জনেই মারা গিয়েছেন। এই যে মাঠে আমরা সভা করেছি, ছোটবেলায় দেখেছি, এখানে ফুটবল খেলা হত। এখানে গরুর হাট বসতে দেখেছি।

আপনারা আমাকে আবার আসতে বলেছেন। বয়স হয়েছে। সুযোগ পেলে নিশ্চয়ই আসব। ৯ বছর আগে যখন এসেছিলাম তখন আমার স্ত্রীও সঙ্গে ছিলেন। এবার তিনিও আমন্ত্রিত ছিলেন, কিন্তু অসুস্থতার জন্য আসতে পারেননি। গতবার চলে যাওয়ার সময় আমার স্ত্রী আমাকে বলেছিলেন, এত তাড়াতাড়ি যেতে খারাপ লাগছে। আসলে এই জায়গা ওরও ভালো লাগে। উনি ছোটবেলায় এখানে ছিলেন, ওর জন্ম ময়মনসিংহে।

যাই হোক, আপনারা যা উপহার দিলেন, আমি ওকে দেব। বলব আপনাদের কথা। আপনারা বারবার বলছেন আমি কেন চলে যাচ্ছি। আমি রবীন্দ্রনাথের ভাষায় বলি, ‘তবু যেতে দিতে হয়’। যেতে আমাকে হবে, উপায় নেই।”

ছবি: কামরুল হাসান মিথুন

… দ্যাশের বাড়ি-র অন্যান্য পর্ব …

পর্ব ১৯: সমরেশ বসুর ‘দ্যাশের বাড়ি’ বেঁচে রয়েছে তাঁর সৃষ্টিতে, তাঁর গল্পে, উপন্যাসে

পর্ব ১৮: পাসপোর্ট-ভিসা করে জন্মভূমিতে ফিরতে হবে, ভানু বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাছে তা ছিল অপমানের

পর্ব ১৭: ফরিদপুর শহরে জগদীশের সার্বক্ষণিক সঙ্গী ছিলেন এক জেলখাটা দুর্ধর্ষ ডাকাত

পর্ব ১৬: দেশভাগের পরও কলকাতা থেকে পুজোর ছুটিতে বানারীপাড়া এসেছিলেন শঙ্খ ঘোষ

পর্ব ১৫: আমৃত্যু ময়মনসিংহের গ্রাম্য ভাষায় কথা বলেছেন উপেন্দ্রকিশোর

পর্ব ১৪: পাবনার হলে জীবনের প্রথম সিনেমা দেখেছিলেন সুচিত্রা সেন

পর্ব ১৩: নদীমাতৃক দেশকে শরীরে বহন করেছিলেন বলেই নীরদচন্দ্র চৌধুরী আমৃত্যু সজীব ছিলেন

পর্ব ১২: শচীন দেববর্মনের সংগীত শিক্ষার শুরু হয়েছিল কুমিল্লার বাড়ি থেকেই

পর্ব ১১: বাহান্ন বছর পর ফিরে তপন রায়চৌধুরী খুঁজেছিলেন শৈশবের কীর্তনখোলাকে

পর্ব ১০: মৃণাল সেনের ফরিদপুরের বাড়িতে নেতাজির নিয়মিত যাতায়াত থেকেই তাঁর রাজনৈতিক চিন্তার জীবন শুরু

পর্ব ৯: শেষবার বাড়ি ছেড়ে যাওয়ার আগে জানলায় নিজের আঁকা দুটো ছবি সেঁটে দিয়েছিলেন গণেশ হালুই

পর্ব ৮: শীর্ষেন্দুর শৈশবের ভিটেবাড়ি ‘দূরবীন’ ছাড়াও দেখা যায়

পর্ব ৭: হাতে লেখা বা ছাপা ‘প্রগতি’র ঠিকানাই ছিল বুদ্ধদেব বসুর পুরানা পল্টনের বাড়ি

পর্ব ৬ : জীবনের কালি-কলম-তুলিতে জিন্দাবাহারের পোর্ট্রেট এঁকেছিলেন পরিতোষ সেন

পর্ব ৫ : কলাতিয়ার প্রবীণরা এখনও নবেন্দু ঘোষকে ‘উকিল বাড়ির মুকুল’ হিসেবেই চেনেন

পর্ব ৪ : পুকুর আর বাঁধানো ঘাটই প্রতুল মুখোপাধ্যায়ের দেশের বাড়ির একমাত্র অবশিষ্ট স্মৃতিচিহ্ন

পর্ব ৩ : ‘আরতি দাস’কে দেশভাগ নাম দিয়েছিল ‘মিস শেফালি’

পর্ব ২: সাবিত্রী চট্টোপাধ্যায় শৈশবের স্মৃতির নন্দা দিঘি চিরতরে হারিয়ে গেছে হাজীগঞ্জ থেকে

পর্ব ১: যোগেন চৌধুরীর প্রথম দিকের ছবিতে যে মাছ-গাছ-মুখ– তা বাংলাদেশের ভিটেমাটির

A Unit of: Sangbad Pratidin Digital Private Limited. All rights reserved