রবীন্দ্রনাথ নান্দনিকতা ও বাস্তবতাকে মেলাতে চেয়েছিলেন। গ্রামের মানুষ কম খরচে বাড়ি নির্মাণ করতে পারবেন– বাস্তবতার এই দাবি কিন্তু খুব সফল হয়নি। সাধারণত প্রতি বছর বা এক বছর অন্তর মাটির বাড়ির চালার খড় ছাইতে হয়, ঝড়ে উড়ে যায় খড়– এসব সমস্যার সমাধান হিসেবে মাটির ছাদ তৈরি করার কথা ভেবেছিলেন রবীন্দ্রনাথ। কিন্তু প্রকৃতির দাপট সহ্য করতে পারেনি এই ছাদ। এ নিয়ে সমালোচনা করলে রবীন্দ্রনাথ বিরক্ত হতেন।

রবীন্দ্রনাথের সাধের বাড়ি ‘শ্যামলী’। রবীন্দ্র-কবিতার বইয়ের নামে বাড়ি– এই প্রচলনও শুরু হল শ্যামলী থেকে। উত্তরায়ণ চত্বরে কোণার্কের পরই তৈরি হয়েছে উদয়ন। সে হিসেবে তার আলোচনাই হয়তো কোণার্ক বাড়ির পরে আসা উচিত, কিন্তু এ চত্বরের সবচেয়ে বড় বাড়িটির আলোচনা আমরা পরে করব।

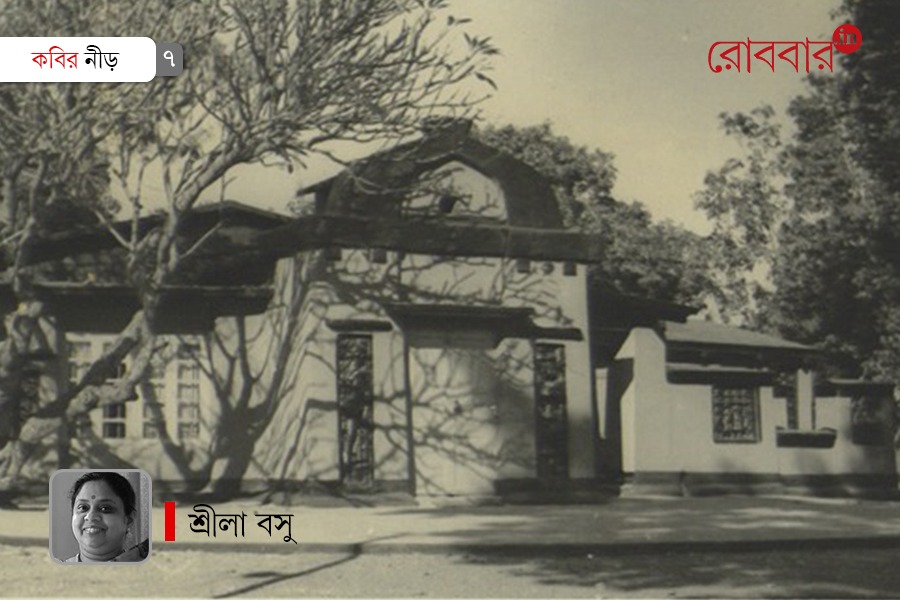

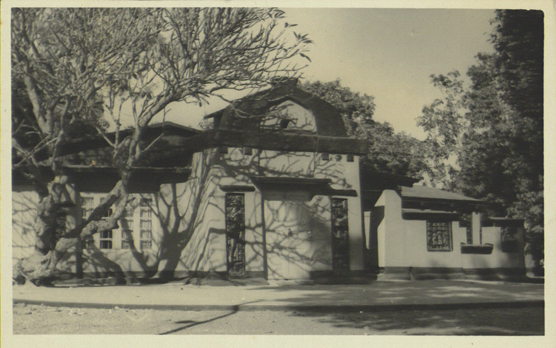

উত্তরায়ণ চত্বরের সবচেয়ে পরীক্ষামূলক বাড়ি হল শ্যামলী। পথ আর ঘরের তফাত থাকুক চাইছেন না তখন রবীন্দ্রনাথ। রাণী চন্দকে লিখছেন তার কথা–

‘মাটির কুঁড়েঘরই আমার ভালো। আর– দুদিন পরে তো মাটিতেই মিশব। সম্বন্ধটা এখন থেকেই ঘনিষ্ঠ করে রাখি।’

‘শেষ সপ্তক’-এর কবিতাতেও লিখলেন,

‘আমার শেষবেলাকার ঘরখানি

বানিয়ে রেখে যাব মাটিতে

তার নাম দেব শ্যামলী।

…

সেই মাটিতে গাঁথব

আমার শেষ বাড়ির ভিত,

যার মধ্যে সব বেদনার বিস্মৃতি

সব কলঙ্কের মার্জনা…’

মাটির বাড়ির কাজ শুরু হয়ে গেল। গোবর-কাঁকর-তুষ মিশিয়ে মাটি মাখা হয়। আলকাতরা মেশালে উই ধরবে না, এমন আশাও ছিল রবীন্দ্রনাথের। রাণী চন্দ লিখেছেন, হাটের পথে যেতে আসতে গ্রামের লোকেরা দেখে যেতেন– মাটির বাড়ি তৈরি হচ্ছে, মাটির ছাদ তার।

পুরনো লাইব্রেরির সামনে ১৯৩৪ সালে তৈরি হয় চৈত্য। রাস্তার মোড়ে। সেখানে একটি করে শিল্পদ্রব্য রাখা থাকবে। দেখে শিখবে ছাত্ররা। এই ছিল শিক্ষকদের ভাবনা। বৌদ্ধ স্থাপত্যের ছাপ সে স্থাপত্যে স্পষ্ট। মাটি আর আলকাতরা দিয়ে তৈরি এই স্থাপত্য শ্যামলীর আগে। আর শ্যামলীর সমসময়েই তৈরি হয় কালো বাড়ি। ছাত্রদের জন্য হোস্টেল। শান্তিনিকেতনের স্থাপত্যের আর একটি পরীক্ষামূলক বাড়ি।

মাটির বাড়ি গরমকালে ঠান্ডা থাকবে, শীতকালে গরম– এ ভাবনা ছিল মাটির বাড়ি তৈরির পিছনে। খরচও হবে কম, এই আশা ছিল। বহু যুগ ধরে মাটির বাড়ির মাথায় খড়ের চাল– এই স্থাপত্য বাংলায় চলে এসেছে। সেই আদলে মন্দির তৈরি হয়েছে, শুধু বাংলায় নয় গোটা উত্তর-পূর্ব ভারতেই। কিন্তু মাটির ছাদের ব্যাপারটা নতুন।

সারি সারি মাটির হাঁড়ি দিয়ে দেওয়াল গাঁথা হয়। ছাদের উপরেও মাটির হাঁড়ি উপুড় করে দেওয়া হয়। মাটির হাঁড়ি সাজিয়ে চুনবালির পলেস্তারা দিয়ে বাড়ি হোক– এ ইচ্ছে রবীন্দ্রনাথের অনেক দিনের। হলও তাই। সুরেন্দ্রনাথ করের নকশা মেনে ভুবনডাঙার গৌর মণ্ডল ও অন্য কারিগররা বাড়িটি তৈরি করেন। এক ঘর থেকে অন্য যাওয়ার জন্য দরজার বাধা নেই বাড়িটিতে। অরুণেন্দু বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর ‘শান্তিনেকতনের স্থাপত্য’ বিষয়ক বইয়ে বিলবই দেখে শ্যামলী তৈরির খরচের বিবরণও দিয়েছেন– মাটি কাটাই, ব্যানা গাছ আনা, হলদে মাটি– প্রভৃতির জন্য খরচের উল্লেখ আছে তাঁর আলোচনায়। শ্যামলীতে থাকার জন্য রবীন্দ্রনাথের তাড়া ছিল যথেষ্ট। ১৯৩৫ সালের গরমে চন্দননগরের বোটে কাটান কিছুদিন। সেখান থেকে ২০ জুন সুরেন্দ্রনাথ করকে লিখছেন,

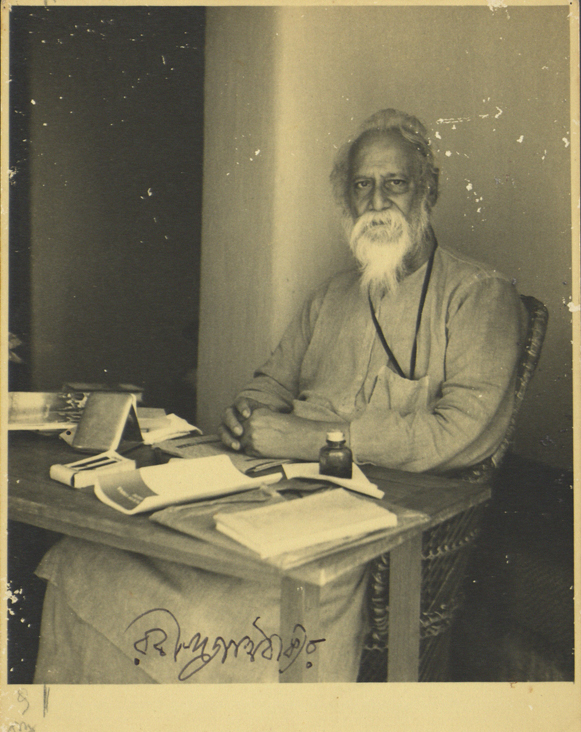

‘দু হপ্তার বেশি তো দেরি করতে পারব না। ইতিমধ্যে তোমাদের পূর্ণবাবুর কল্যাণে শ্যামলী যদি সম্পূর্ণ না হয় তাহলে যেমন করেই হোক তার মধ্যে মাথা গুঁজে থাকব। এতদিন ধরে এত সমারোহ করে এত লোক লাগিয়ে আমার মেটে বাসা তৈরি চলচে তবু যদি আমার এই নির্বাসন দশা না ঘোচে তাহলে বুঝব আমার গ্রহের দোষ। হৈমন্তীর ঘরে আমার বড়ো লেখবার টেবিলটা তুলবে। ঐখানেই আমার ছবি আঁকা এবং লেখা। বইয়ের শেলফগুলো ঐ ঘরেই আমার ব্যবহাৰ্য্য বই দিয়ে ভর্তি করে রাখবে– তাছাড়া একটা আরাম কেদারা। ও ঘরটাতে কিছুদিন অমিয় ছিল দেখেচি– মন্দ নয়– ভালোই থাকা চলে। যাই হোক ঐটে আমার লেখাপড়ার ঘর।’

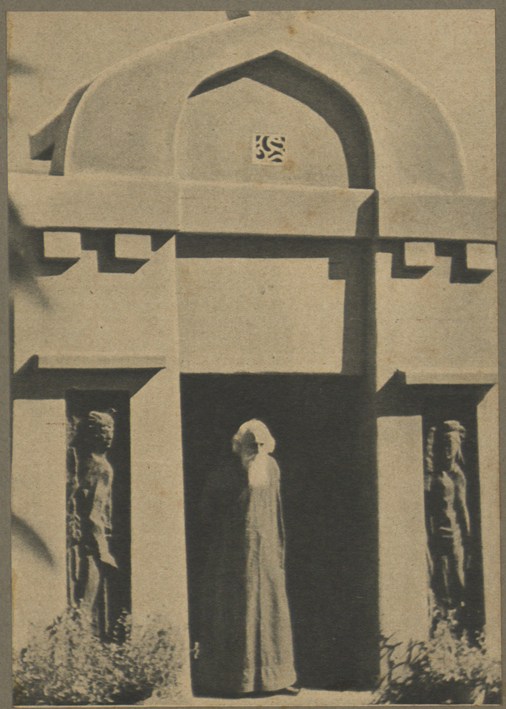

কলাভবনের ছাত্রদের দিয়ে নন্দলাল বসু শ্যামলীর গায়ে মাটি আর আলকাতরা মিশিয়ে ভাস্কর্য করালেন। শ্যামলীর দরজার দু’পাশে সাঁওতাল দম্পতির ভাস্কর্য রামকিঙ্কর গড়ে দিলেন। পাশের দিকেও নানা স্থাপত্য। বাংলার পোড়ামাটির মন্দিরের অলংকরণের প্রতিরূপও স্থান পেল তার মধ্যে। হলুদ-খয়েরি মাটির উপরে কালো আলকাতরা কনট্রাস্টের কাজ তৈরি হল। খেজুর পাতার তালাই, বাঁশের মোড়া আর সরকাঠির চেয়ার দিয়ে শ্যামলী সাজানো হল। বারান্দায় বেলফুলের গাছের কলসি, বাতাবিফুলের গাছ, পাতিলেবুর গাছ লাগানো হল সামনে। লেবুফুলের গাছ লাগানো হল সামনে। একটু দূরে জাম-বেল-তেঁতুলের মতো বড় গাছ।

১৯৩৫ সালের রবীন্দ্রনাথের জন্মদিনে উদ্বোধন হল শ্যামলীর। সুরেন্দ্রনাথকে স্বীকৃতি জানিয়ে রবীন্দ্রনাথ লিখলেন, ‘হে সুরেন্দ্র, গুণী তুমি, তোমারে আদেশ দিল, ধ্যানে তব, মোর/ মাতৃভূমি’– শ্যামলী কাব্যগ্রন্থের সংযোজিত হয় পরে কবিতাটি। রবীন্দ্রনাথ থাকতে শুরু করলেন। বছর ঘুরে গেল। দ্বিতীয় বছরের প্রচণ্ড বর্ষায় ভাঙল শ্যামলীর ছাদ। ভাগ্যক্রমে রবীন্দ্রনাথ সে রাতটি ছিলেন উদয়নে, রথীন্দ্রনাথ প্রতিমাদেবী ও অন্যান্যদের অনুরোধ এড়াতে না পেরে।

বর্ষায় শ্যামলী বিপদ ডেকে আনতে পারে– এ ভয় ছিল সকলেরই। মেরামত শুরু হল। মাটির উপর তেরপল আর আলকাতরা দিয়ে শ্যামলীকে ঢাকা হল। আজও বর্ষায় এইভাবে বহু যত্নে শ্য্যমলীকে রক্ষা করে চলতে হয়।

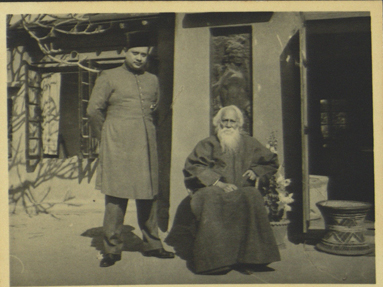

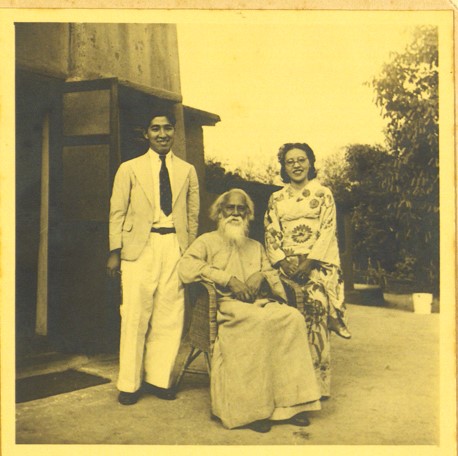

প্রকৃতির সঙ্গে মিশে গিয়েছে শ্যামলীর গৃহস্থাপত্য। এই গোটা প্রকল্পের মতো প্রকৃতিবান্ধব নির্মাণের কথা তখন কে আর ভেবেছিলেন? সামনে কাঠগোলাপের আঁকাবাঁকা গাছটি, শ্যামলী বাড়ি আর রবীন্দ্রনাথ বসে লিখছেন– এই বিবরণ অনেকের স্মৃতিকথাতেই পাওয়া যায়।

রবীন্দ্রনাথ নান্দনিকতা ও বাস্তবতাকে মেলাতে চেয়েছিলেন। গ্রামের মানুষ কম খরচে বাড়ি নির্মাণ করতে পারবেন– বাস্তবতার এই দাবি কিন্তু খুব সফল হয়নি। সাধারণত প্রতি বছর বা এক বছর অন্তর মাটির বাড়ির চালার খড় ছাইতে হয়, ঝড়ে উড়ে যায় খড়– এসব সমস্যার সমাধান হিসেবে মাটির ছাদ তৈরি করার কথা ভেবেছিলেন রবীন্দ্রনাথ। কিন্তু প্রকৃতির দাপট সহ্য করতে পারেনি এই ছাদ। এ নিয়ে সমালোচনা করলে রবীন্দ্রনাথ বিরক্ত হতেন। শ্যামলীর এক্সপেরিমেন্ট নিয়ে রবীন্দ্রনাথের সংবেদনশীলতার একটি উদাহরণ আছে প্রভাতচন্দ্র গুপ্তর লেখায়। প্রভাতচন্দ্র রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে তাঁর স্মৃতিগুলি লিখে রাখছেন, একবার রবীন্দ্রনাথকে দিয়ে পরিমার্জনও করিয়ে নিচ্ছেন। রবীন্দ্রনাথ তখন শ্রীনিকেতনে রয়েছেন। প্রভাতচন্দ্র লিখছেন,

‘‘খাতাটা এগিয়ে দিলাম তাঁর কাছে। তিনি যখন খাতাখানা আবার হাতে তুলে নিলেন, তখন একটু আশার সঞ্চার হল মনে। আরম্ভ করলেন আবার। আমি তখন মনে মনে ‘দুর্গা’ নাম জপ করছি। খানিকটা পড়তেই যেন বারুদে আগুন লাগল। রবীন্দ্রনাথের মাটির বাড়ী শ্যামলীতে কড়ি বরগা না দিয়ে মাটির ছাদ বানাবার পরীক্ষা হয়েছিল, কিন্তু তা সফল হয়নি, মাটির ছাদ ধসে পড়ে গিয়েছিল। লেখাটিতে এই কথার উল্লেখ ছিল এবং তা পড়েই রবীন্দ্রনাথ তেলে বেগুনে জ্বলে উঠলেন– ভেঙেছে ত কী হয়েছে? আবার পরীক্ষা হবে, বার বার হবে।

ক্রোধ জিনিসটা যে সব সময়ই ভয়ের কারণ নয়, এ জ্ঞান আমার ছিল। তাই মনে মনে আশান্বিত হয়ে উঠলাম। মুখে কোন কথা না বলে আস্তে আস্তে পকেট থেকে কলমটি বের করে তার মুখবন্ধনী খুলে তাঁর হাতে এগিয়ে দিলাম। তিনি খচ খচ করে লিখলেন– ‘আবার চেষ্টা হবে মাটির ঘরের পুনঃসংস্করণ। যে অভিজ্ঞতা সঞ্চয় হয়েছে ব্যবহারে না লাগানোই যথার্থ লোকসান– ঘর পড়ে যাওয়াটা নয়।”

রবীন্দ্রনাথের এক্সপেরিমেন্ট উন্মুখ মনের এরকম জ্বলন্ত উদাহরণ খুব বেশি পাওয়া যায় না।

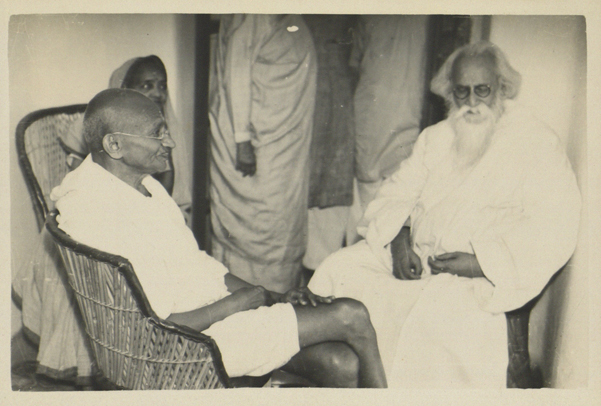

এই বাড়িতে এসে থেকেছেন সস্ত্রীক গান্ধী, রবীন্দ্রনাথ মারা যাওয়ার পরও এ বাড়িতেই উঠেছেন তিনি। এ বাড়িটির প্রধান বৈশিষ্ট্য এর ভারতীয়ত্ব এবং সরলতা। এই বৈশিষ্ট্যর জন্যই হয়তো গান্ধীর বসবাসের জন্য এর চেয়ে উপযুক্ত বাড়ি আর ছিল না।

শ্যামলীর আদলে কলাভবনের কালো বাড়ি তৈরি শুরু হয়। শান্তিনিকেতনে স্থাপত্যের নান্দনিকতার একটু গুরুত্বপূর্ণ উদাহরণ। কালো বাড়িটি পুরোটি আলকাতরায় ঢাকা। ছাদ প্রথমে ছিল শ্যামলীর মতো মাটির। শিশিরকুমার ঘোষের স্মৃতিকথায় সেই ছাদ ভেঙে পড়ার কথা আছে। তারপর খড়ের ছাদ এবং ক্রমশ অ্যাসবেসটসের ছাদ তৈরি হয়। দু’টি বাড়ির নির্মাণের কাজ একই সময় অর্থাৎ ১৯৩৫-এ শুরু হয়। তবে শ্যামলীর কাজ শেষ হয় আগে। কালোবাড়ি আরও বড় বলে কাজ শেষ হয় পরে। এই বাড়িটিতে অলংকরণও বেশি। হরপ্পার সিল থেকে ভারহুতের স্তূপ, ইজিপশিয়ান নকশা থেকে বনকাটির পেতলের রথের অলংকরণ– কী নেই এখানে! বেণুকুঞ্জ বা তালধ্বজও বাংলার গৃহনির্মাণের অভিজ্ঞতাকে কাজে লাগিয়ে তৈরি হয়। বেণুকুঞ্জের খড়ের চালা এখন আর নেই, কিন্তু তালধ্বজ বাড়িটির আদিরূপটি এখনও আছে। তেজেশচন্দ্র সেন দীর্ঘদিন বাস করেছেন এ বাড়িতে। কারুসংঘের কাজকর্মও এ বাড়িটি থেকে পরিচালিত হত কিছুদিন আগে পর্যন্ত।

আগের একটি লেখায় বলেছি যে, শান্তিনিকেতন বাড়িটি ছাড়া প্রথম দিকের সব বাড়িই ছিল মাটির। চাল ছিল খড়ের। এমন বাড়িতে দিগন্তরেখার দৃশ্য ব্যহত হয় না। প্রকৃতির সঙ্গে মিলেমিশে থাকে বাড়িগুলি। শ্যামলী সেই আদর্শেই তৈরি। ক্রমশ শান্তিনিকেতন বিশাল আয়তনের পাকা বাড়ির ভিড়ে ভরে গেল। ১৯১৪ সালে রবীন্দ্রনাথ গান লিখেছিলেন,

এই-যে কালো মাটির বাসা শ্যামল সুখের ধরা–

এইখানেতে আঁধার-আলোয় স্বপন-মাঝে চরা॥

এরই গোপন হৃদয় ’পরে ব্যথার স্বর্গ বিরাজ করে

দুঃখে-আলো-করা॥

রবীন্দ্রনাথের সেই শ্যামল সুখের ধরা মাটির বাসাটি জাদুঘরের একটি সামগ্রী হিসেবেই রয়ে গেল। উঁচু উঁচু পাকা ইমারতগুলি নির্মাণ করে শান্তিনিকেতনের প্রকৃতিকে ফালাফালা করে দেওয়ার আয়োজনই প্রবণতা হয়ে উঠল।

চিত্রঋণ: রবীন্দ্রভবন আর্কাইভ, বিশ্বভারতী, শান্তিনিকেতন

গ্রন্থঋণ:

১. গুরুদেব, রাণী চন্দ

২. রবিচ্ছবি, প্রভাতচন্দ্র গুপ্ত

৩. শান্তিনিকেতনে স্থাপত্য পরিবেশ এবং রবীন্দ্রনাথ, অরুণেন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়

৪. আমার পাওয়া শান্তিনিকেতন, শিশিরকুমার ঘোষ

A Unit of: Sangbad Pratidin Digital Private Limited. All rights reserved