ইতিহাসবিদ গীতশ্রী বন্দ্যোপাধ্যায়ের যেমন প্রেসিডেন্সি কলেজে পড়া হয়নি, কারণ তাঁর ঠাকুরদাদার আপত্তি ছিল টালা থেকে কলেজস্ট্রিট বাসে-ট্রামে যাওয়া নিয়ে। বেথুন কলেজের নিজস্ব বাস ছিল, তাই সেই কলেজে পড়ার অনুমতি পান তিনি। তবে আজ এ নিয়ে ক্ষোভ নেই আর তাঁর। আনন্দেই কেটেছিল বেথুনের দিনগুলো। এমএ পড়ার সময়ে অবশ্য গীতশ্রীর আবার যাতায়াত নিয়ে সমস্যা হল। রিচি রোডে মামাবাড়িতে চলে গিয়েছিলেন তিনি। সেখানে বাধানিষেধ কম। বাসে করে বিশ্ববিদ্যালয়ে যেতেন তিনি আর তাঁর এক দিদি।

প্রচ্ছদচিত্র: দীপঙ্কর ভৌমিক

১৫.

‘প্রথম কয়েকদিন অফিসে যাওয়ার সময় স্ত্রীর সঙ্গে একই ট্রামে উঠত সুব্রত। ট্রামের হাতলে ঠেকত পরস্পরের হাত, একই বেঞ্চে দু’জন বসত পাশাপাশি। ঠিক গা-ঘেঁষে যে তা নয়, বরং একটু দূরে দূরে ফাঁক রেখে। কিন্তু সেই ফাঁকটুকু ভরে উঠত রোমান্সে। রোমান্স– হ্যাঁ, বিবাহিতা স্ত্রীর পাশে বসেও রোমাঞ্চ হয়েছে সুব্রতর। আঁটসাঁট ভঙ্গিতে শাড়ি পরে অফিসে বেরয় আরতি। একটু চটুল স্বভাবের ওপরে পড়ে গাম্ভীর্যের আভরণ। … যেতে যেতে খুব কম কথা হয় দু’জনের মধ্যে। যেন সবে সামান্য পরিচয় হয়েছে,– খুলতে শুরু হয়েছে অসামান্য রহস্যের আবরণ। কল্পনা ক’রে ভারি অদ্ভুত লাগে সুব্রতর। প্রেমজ বিবাহ নয় তাদের। বিবাহজ প্রেমের স্বাদ প্রথম বছরে যা ছিল, দ্বিতীয় তৃতীয় বছরে তা যেন অনেকখানি গিয়েছিল পানসে হয়ে। অফিস যাত্রার প্রথম ক’দিন নতুন করে যেন সেই নতুন বছর ফিরে এল। একেকবার এমনও মনে হল এ কেবল বিয়েরই প্রথম বছর নয়, প্রাক-বৈবাহিক কোনও প্রেমের প্রথম বছর। আরতি যেন শুধু আর অতি পরিচিতা নিত্যকার জীবনসঙ্গিনী নয়, সেই সঙ্গে মাত্র আধ-ঘন্টার যাত্রাসঙ্গিনীও।…’

নরেন্দ্রনাথ মিত্র, অবতরণিকা

বাস, ট্রাম, ট্রেন– সব আশ্চর্য জায়গা। তাদের শুধু শহরের নানা জায়গার মধ্যে, অথবা শহরের বাইরে থেকে শহরের মধ্যে যোগাযোগের মাধ্যম হিসাবে দেখলে অনেক কিছু চোখ এড়িয়ে যায়। অল্প সময়ের জন্য হলেও বাস-ট্রাম-ট্রেনের কামরায় তৈরি হয় এক সামাজিক জীবন। সেই সমাজে হিন্দু-মুসলমান, পুরুষ-মহিলা, শিশু-বৃদ্ধ, নানা জাত, পেশা, শ্রেণি, আর ভাষার মানুষ খুব কাছাকাছি, গা ঘেঁষাঘেঁষি করে খানিক সময় কাটায়। বৃহত্তর সমাজের নানা সীমানা মুছে যায় হঠাৎ বাসচালক ব্রেক কষলে বা ঠাসাঠাসি ভিড় হলে। এই গা-ঘেঁষাঘেঁষি যেমন নানা অশান্তি, অস্বস্তির কারণ হতে পারে, তেমনই এই স্বল্প-মেয়াদি নৈকট্যে লুকিয়ে থাকে বন্ধুত্ব, সংহতি বা প্রেমের সম্ভাবনা।

যে-সময়ের কথা আমরা লিখতে বসেছি, নারী-পুরুষ নির্বিশেষে অনেকের কাছেই ছিল তা এক নতুন সময়। দেশভাগের ধাক্কায় সদলবলে বাঙালি মেয়েরা শুরু করেছিলেন চাকরি জীবন। বাড়ি আর কর্মস্থলের মধ্যে তাঁদের অনেকেরই যোগাযোগের মাধ্যম ছিল গণপরিবহণ। গণপরিবহণের পরিসরটা বাড়ি আর অফিসের থেকে একটু আলাদা– বাড়িতে অভিভাবকেরা আছেন, অফিসে আছেন উচ্চতর পদের কর্তাব্যক্তিরা, এক ধরনের অনুশাসন আছে দু’জায়গাতেই। সেদিক থেকে ট্রাম-বাস-ট্রেনে অভিনবত্ব রয়েছে; পরিচিত অভিভাবক নেই, সরাসরি নজরদারি নেই। অনেকের কাছেই হয়তো তাই যাতায়াতের সময়টা একটু হাঁফ ছেড়ে বাঁচার সময়, নিশ্চিন্তে সহযাত্রীদের সঙ্গে গল্প-গুজব করার সময়।

আমাদের নেওয়া একাধিক সাক্ষাৎকারে যানবাহনে আলাপচারিতা, বন্ধুত্বের প্রসঙ্গ উঠে এসেছে। শিপ্রা দত্ত যেমন বলছিলেন তাঁর প্রি-ইউনিভার্সিটি বছরটির কথা। পড়েছিলেন তিনি লেডি ব্রেবোর্নে। যাতায়াত করতেন শ্যামবাজার থেকে–

‘আমরা সবাই দল বেঁধে যেতাম ৩৩ নম্বর বাসে। সরস্বতীর (বিদ্যামন্দির) অনেকেই আমরা ভর্তি হয়েছিলাম। … ন্যাশনাল মেডিকেলের ছেলেরা উঠত, তারা আওয়াজ দিত … যা হয় আর কী! ন্যাশনাল মেডিকেল কলেজটা ঠিক লেডি ব্রেবোর্নের পাশেই।’

স্কুল জীবনটা কেটেছিল পাড়াতেই, হেঁটে যাতায়াত। দল বেঁধে ব্রেবোর্নে যাওয়া, আড়চোখে ডাক্তারি ছাত্রদের দেখা– নিজেদের একটু বড়, একটু গুরুত্বপূর্ণ লাগত নিশ্চয়ই এই সদ্য স্কুলের গণ্ডি পেরোনো মেয়েদের। ব্রেবোর্নের পাট চুকিয়ে, প্রেসিডেন্সি কলেজ ও রামমোহন কলেজ হয়ে, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে স্নাতকোত্তর পড়াশুনো করেন শিপ্রা। সেই শ্যামবাজার থেকে যাতায়াত। শেয়ালদা চলে যেতেন আর তারপর ধরতেন ট্রেন।

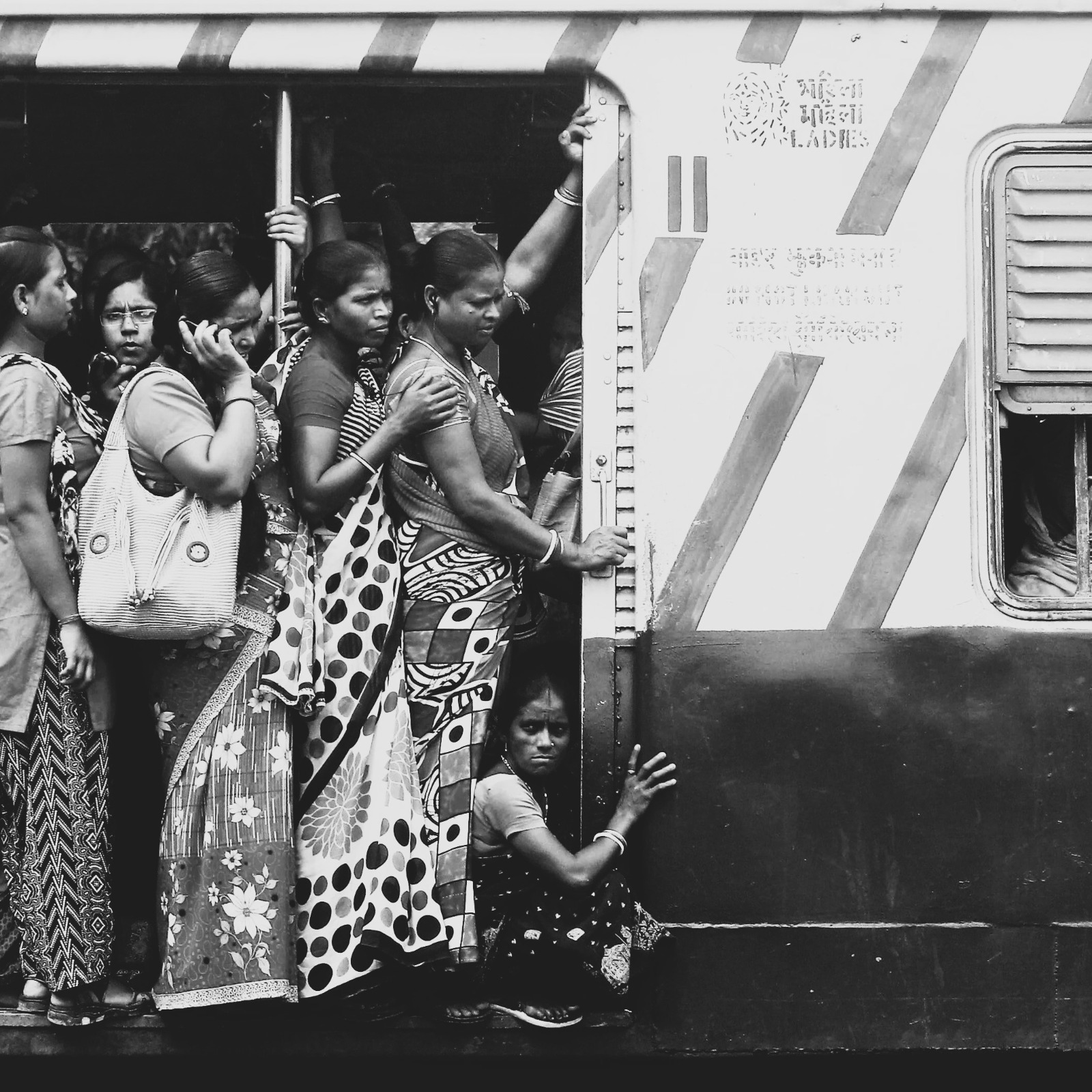

‘অনেকে মিলে আসতাম। নৈহাটি থেকে, রাণাঘাট থেকে যারা আসত, সাউথের ওই ট্রেনটাই ধরত। লেডিজে আমরা বসতাম না। ছেলেমেয়েরা সব ছিলাম তো একসঙ্গে। প্রচুর ইঞ্জিনিয়ারিং-এর ছাত্র, আর্টসের ছাত্রছাত্রী, সায়েন্সের ছাত্রছাত্রী। ঢাকুরিয়া ব্রিজ তখন ছিল না। আমাদের গড়িয়াহাট আসতে গেলে, দল বেঁধে রেললাইন পেরিয়ে হেঁটে আসতে হত। নির্মলাতে ধোসা খেতাম ৫০ পয়সা দিয়ে। শনিবার মানেই আমাদের ছিল নির্মলার ধোসা।’

লেডিজ কামরা প্রথম প্রথম পছন্দ ছিল না স্মৃতি দাসেরও। বিয়ের পর কাঁচড়াপাড়ার শ্বশুরবাড়ি থেকে পার্কস্ট্রিট অঞ্চলে চাকরি করতে আসতেন তিনি ট্রেনে করে। লেডিজে উঠতেন না পারতপক্ষে। জেনারেল কম্পার্টমেন্টে আসতেন। সঙ্গী হত যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্ররা। ‘আমাকে খুব শ্রদ্ধা করত। এই ছেলেপুলেদের বিয়েতেও গেছি’, মনে পড়ে স্মৃতির। তখন সাতের দশকের গোড়া। যখন অন্তঃসত্ত্বা হলেন স্মৃতি, শুরু করলেন লেডিজে যাতায়াত। লেডিজেও সঙ্গীসাথীদের বড় দল জুটে গিয়েছিল–

‘আমি ৮:৩০-এ বেরতাম। লালগোলা ধরতাম। লালগোলায় আমাদের বিরাট গ্রুপ। সেই তাস খেলা থেকে শুরু করে সমস্ত কিছু। খাওয়া দাওয়া। তারপর আমি বাড়িতে লক্ষ্মী পুজো করতাম, সরস্বতী পুজো করতাম… সেই প্রসাদ হৈহৈ করে খাওয়া। ডেইলি প্যাসেঞ্জারির খুব মজা… লালগোলাতেই ফিরতাম… একদিন গাড়ি না পেলে মনটা খারাপ হয়ে যেত।’

তবে মেয়েদের গণপরিবহণ ব্যবহার করা নিয়ে নানা পরিবারে নানা দ্বিধা, বাধা-নিষেধ ছিল। বাধ্য হয়ে কাজে বেরিয়েছে বাড়ির মেয়ে, কিন্তু বাসে-ট্রামে পরপুরুষের সঙ্গে গা ঘেঁষে, ভিড় ঠেলে তাকে যাতায়াত করতে হবে– এ নিয়ে বাড়ির অভিভাবকদের আপত্তি ছিল। নরেন মিত্রর ‘সেতার’ গল্পে যেমন পড়ি নীলিমার ট্রামযাত্রার কথা–

‘প্রথম প্রথম কিছু দিন বার-তের বছরের দেবর সুকোমল আসত নীলিমার সঙ্গে। রায় সাহেবের বাড়ির কাছাকাছি এসে ফিরে যেত। ফেরার পথে আবার এসে দাঁড়াত ট্রাম-স্টপেজটার কাছে। দিন কয়েক পরে নীলিমা তাকে রেহাই দিল।’

নীলিমার স্বামী অসুস্থ; সে সংসারের জন্য উপার্জন করতে বাধ্য হয়েছিল। শ্বশুর-শাশুড়ি সায় দিয়েছিলেন অনটনের ঠেলায়। তাই রাস্তাঘাটে একা বেরনো নিয়ে বেশিদিন ভাবার অবকাশ হয়নি তাঁদের। স্কুলপড়ুয়া দেওরের পক্ষেও নিয়মিত বউদির পাহারাদার হওয়া সম্ভব ছিল না। কিন্তু অনেক রক্ষণশীল, বনেদি বাড়িতে মেয়েদের বাসে-ট্রামে ওঠার অনুমতি ছিল না। ইতিহাসবিদ গীতশ্রী বন্দ্যোপাধ্যায়ের যেমন প্রেসিডেন্সি কলেজে পড়া হয়নি, কারণ তাঁর ঠাকুরদাদার আপত্তি ছিল টালা থেকে কলেজস্ট্রিট বাসে-ট্রামে যাওয়া নিয়ে। বেথুন কলেজের নিজস্ব বাস ছিল, তাই সেই কলেজে পড়ার অনুমতি পান তিনি। তবে আজ এ নিয়ে ক্ষোভ নেই আর তাঁর। আনন্দেই কেটেছিল বেথুনের দিনগুলো। এমএ পড়ার সময়ে অবশ্য গীতশ্রীর আবার যাতায়াত নিয়ে সমস্যা হল। রিচি রোডে মামাবাড়িতে চলে গিয়েছিলেন তিনি। সেখানে বাধানিষেধ কম। বাসে করে বিশ্ববিদ্যালয়ে যেতেন তিনি আর তাঁর এক দিদি।

এমএ পড়তে পড়তেই বিয়ে হয় গীতশ্রীর। একা যাতায়াতের অভ্যাস তখনও গড়ে ওঠেনি তাঁর। টালিগঞ্জের শ্বশুরবাড়ি থেকে ইউনিভার্সিটি যাওয়ার পথে সঙ্গী হতেন তাঁর স্বামী। দুটো ট্রাম বদলে কলেজস্ট্রিটে পৌঁছে দিতেন নববিবাহিতা স্ত্রীকে। আর রোজই নাকি গীতশ্রী বলতেন, ‘আজই শেষ, কাল ঠিক একা পারব’। ফেরার সময়ে বন্ধুরা দল বেঁধে আসত। আর গীতশ্রীকে মজা করে তারা বলত ‘তোর বরকে বলবি আমরা হাত ধরে পৌঁছে দিয়ে গেছি’। এই ঠাট্টাতামাশা সত্ত্বেও নববিবাহিত দম্পতির দৈনন্দিন ট্রামসফরে যে একটা রোমাঞ্চ ছিল, তা অনুমান করতে অসুবিধা হয় না। বিরাট, রক্ষণশীল শশুরবাড়ি থেকে বেরিয়ে এইটাই ছিল বোধহয় তাঁদের একমাত্র অন্তরঙ্গ সময়।

একদিকে গণপরিবহণ নিয়ে অভিভাবকদের দুশ্চিন্তা, অন্যদিকে বাসে-ট্রেনে ক্ষণিকের স্বাধীনতা; একদিকে বাড়ি বা অফিসের স্থিতিশীলতা, অন্যদিকে পরিবহণের গতি; চার দেওয়ালের ভিতর ও বাইরে; স্বামীসঙ্গ বা বন্ধু-বান্ধবের সাহচর্য; শহর দেখার অভিজ্ঞতা– সব মিলিয়ে স্বাধীনতা পরবর্তী বাংলার সদ্য চৌকাঠ পেরনো মেয়েদের কাছে বাস, ট্রাম, ট্রেনের একরকম রোমাঞ্চ ছিল। অনেক মেয়ের কাছে শহুরে আধুনিক জীবনে প্রগতির প্রতীক হয়তো ছিল এই গণপরিবহণে যাতায়াত। মনে পড়ে যায়, নরেন্দ্রনাথ মিত্রের ‘কাঠগোলাপ’ গল্পের অণিমাকে। পূর্ব বাংলার গ্রাম থেকে উদ্বাস্তু হয়ে আসা অণিমার কলকাতা দেখে অপার বিস্ময়। আর ট্রাম-বাসে চড়া তাঁর কাছে কলকাতাকে উপভোগ করা। স্বামী যখন এই শখকে পয়সা নষ্ট বলে, অণিমা জবাব দেয়–

“ও, ট্রাম-বাসের কথা বলছ! মাঝে মাঝে ট্রাম-বাসে না উঠলে শহরে আছি বলে মনেই হয় না। আর কী চমৎকারই যে লাগে দোতলা বাসের সামনের সীটগুলিতে গিয়ে বসলে! আমি আর কুন্তলা তো দোতলা বাস পেলে একতলা বাসে উঠিই না। বেশ লাগে চলন্ত বাসের চূড়ায় বসে দু’দিকের দোকানপাট, মানুষজন দেখতে। … ফুটপাথ দিয়ে তখন যারা যায় ভারি অসহায় দেখায় তাদের তাই না? … ট্রামের ফার্স্ট ক্লাসগুলিও ভালো। ফ্যানের নীচে বসে যেতে বেশ লাগে। সবচেয়ে মজা লাগে যখন লেডীজ সীটগুলি ছেড়ে ভারিক্কী ভারিক্কী পুরুষেরা সব উঠে দাঁড়ায়।’

গ্রাম ছেড়ে আসার দুঃখ মিলিয়ে যায় দোতলা বাসের ধোঁয়ায়। আর টিকিট কেটে পাওয়া সেই বাসে চড়ার অধিকার নারী স্বাধীনতার প্রতীক হয়ে ওঠে বইকি।

… পড়ুন চৌকাঠ পেরিয়ে কলামের অন্যান্য পর্ব …

পর্ব ১৪: লীলা মজুমদারও লেডিজ সিট তুলে দেওয়ার পক্ষে ছিলেন!

পর্ব ১৩: অল্পবয়সি উদ্বাস্তু মহিলারা দেহব্যবসায় নেমে কলোনির নাম ডোবাচ্ছে, বলতেন উদ্বাস্তু যুবকরা

পর্ব ১২: মৃণাল সেনের ‘ইন্টারভিউ’ ছবির মিঠুর মতো অনেকে উদ্বাস্তু মেয়েই চাকরি পেয়েছিল দুধের ডিপোতে

পর্ব ১১: প্রথম মহিলা ব্যাঙ্ককর্মীর চাকরির শতবর্ষে ব্যাঙ্কের শ্রমবিভাজন কি বদলে গিয়েছে?

পর্ব ১০: সেলসগার্লের চাকরিতে মেয়েরা কীভাবে সাজবে, কতটা সাজবে, তা বহু ক্ষেত্রেই ঠিক করত মালিকপক্ষ

পর্ব ৯: স্বল্পখ্যাত কিংবা পারিবারিক পত্রিকা ছাড়া মহিলা সাংবাদিকরা ব্রাত্য ছিলেন দীর্ঘকাল

পর্ব ৮: অভিভাবকহীন উদ্বাস্তু মেয়েদের ‘চিরকালীন বোঝা’র তকমা দিয়েছিল সরকার

পর্ব ৭: মেয়েদের স্কুলের চাকরি প্রতিযোগিতা বেড়েছিল উদ্বাস্তুরা এদেশে আসার পর

পর্ব ৬: স্বাধীনতার পর মহিলা পুলিশকে কেরানি হিসাবেই দেখা হত, সেই পরিস্থিতি কি আজ বদলেছে?

পর্ব ৫: প্রেম-বিবাহের গড়পড়তা কল্পকাহিনি নয়, বাস্তবের লেডি ডাক্তাররা স্বাধীনতার নিজস্ব ছন্দ পেয়েছিলেন

পর্ব ৪ : নার্সের ছদ্মবেশে ভানু বন্দ্যোপাধ্যায়কেও যৌন হেনস্তার কবলে পড়তে হয়েছিল

পর্ব ৩ : উদ্বাস্তু মেয়েদের রোজগারের সুযোগ মিলেছিল টাইপ-শর্টহ্যান্ডের কাজে

পর্ব ২ : পিতৃতন্ত্রের কাঠামোয় কিছু ফাটল নিশ্চয়ই ধরিয়েছিলেন সে যুগের মহিলা টেলিফোন অপারেটররা

পর্ব ১ : দেশভাগের পর ‘চঞ্চল চক্ষুময়’ অফিসে চাকুরিরত মেয়েরা কীভাবে মানিয়ে নিলেন?

A Unit of: Sangbad Pratidin Digital Private Limited. All rights reserved